spss聚类分析结果解释

- 格式:ppt

- 大小:1.82 MB

- 文档页数:10

SPSS聚类分析实验报告一、实验目的本实验的目的是通过应用SPSS软件进行聚类分析,对样本进行分类和分组,通过群组间的比较来发现变量之间的关系和特征。

通过聚类分析的结果,可以帮助我们更好地理解和解释数据。

二、实验步骤1.数据准备:选择合适的数据集进行分析。

数据集应包含若干个已知变量,以及我们需要进行聚类的目标变量。

2.打开SPSS软件,导入数据集。

3.对数据集进行数据清洗和预处理,包括处理缺失数据、异常值等。

4.进行聚类分析:选择合适的聚类方法和变量,进行聚类分析。

5.对聚类结果进行解释和分析,确定最佳的聚类数目。

6.对不同的聚类进行比较,看是否存在显著差异。

7.结果展示和报告撰写。

三、实验结果及分析在实验过程中,我们选择了学校学生的体测数据作为聚类分析的样本。

数据集共包含身高、体重、肺活量等指标,共有200个样本。

首先,我们进行了数据预处理,包括处理缺失数据和异常值。

对于缺失数据,我们选择用平均值进行填充;对于异常值,我们使用离群值检测方法进行处理。

然后,我们选择了合适的聚类方法和变量,使用K-means聚类算法对样本进行分组。

我们尝试了不同的聚类数目,从2到10进行了分析。

根据轮廓系数和手肘法定量评估了不同聚类数目下聚类效果的好坏。

最终,我们选择了聚类数目为4的结果进行进一步分析。

通过比较不同聚类结果的均值,我们发现不同聚类之间的身高、体重和肺活量等指标存在较大差异。

这说明聚类分析对样本的分类和分组是合理和有效的。

四、实验总结本次实验通过应用SPSS软件进行聚类分析,对样本进行分类和分组,通过群组间的比较来发现变量之间的关系和特征。

通过分析聚类结果,我们发现不同聚类之间存在显著差异,这为进一步研究和探索提供了参考。

聚类分析是一种常用的数据分析方法,可以帮助我们更好地理解和解释数据,对于从大量数据中发现规律和特征具有重要的应用价值。

总之,聚类分析是一种有力的数据分析工具,可以帮助我们更好地理解和解释数据。

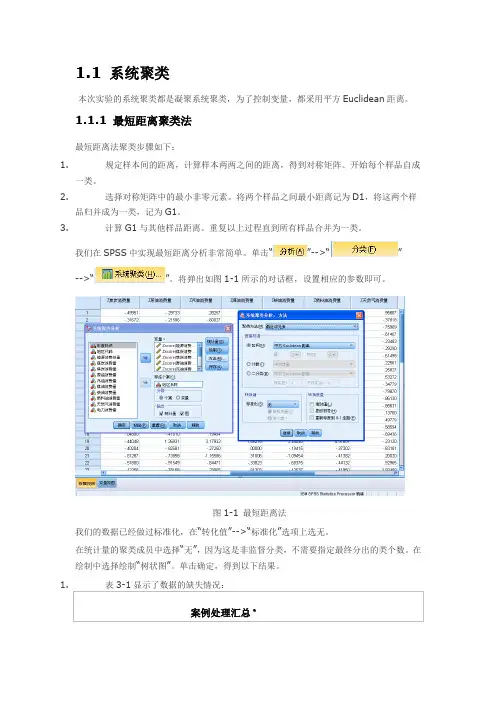

1.1 系统聚类本次实验的系统聚类都是凝聚系统聚类,为了控制变量,都采用平方Euclidean距离。

1.1.1 最短距离聚类法最短距离法聚类步骤如下:1.规定样本间的距离,计算样本两两之间的距离,得到对称矩阵。

开始每个样品自成一类。

2.选择对称矩阵中的最小非零元素。

将两个样品之间最小距离记为D1,将这两个样品归并成为一类,记为G1。

3.计算G1与其他样品距离。

重复以上过程直到所有样品合并为一类。

我们在SPSS中实现最短距离分析非常简单。

单击“”-->“”-->“”。

将弹出如图1-1所示的对话框,设置相应的参数即可。

图1-1 最短距离法我们的数据已经做过标准化,在“转化值”-->“标准化”选项上选无。

在统计量的聚类成员中选择“无”,因为这是非监督分类,不需要指定最终分出的类个数。

在绘制中选择绘制“树状图”。

单击确定,得到以下结果。

聚类表阶群集组合系数首次出现阶群集下一阶群集1 群集 2 群集 1 群集 21 21 28 .211 0 0 102 12 24 .465 0 0 63 2 27 .491 0 0 54 13 20 .585 0 0 95 2 14 .645 3 0 66 2 12 .678 5 2 77 2 7 .702 6 0 88 2 25 .773 7 0 99 2 13 .916 8 4 1110 21 29 1.085 1 0 1211 2 18 1.106 9 0 12表1-2 聚类过程我们可以通过更加形象直观的树状图来观察整个聚类过程和聚类效果。

如图1-2所示,最短距离法组内距离小,但组间距离也较小。

分类特征不够明显,无法凸显各个省份的能源消耗的特点。

但是我们可以看到广东省能源消耗组成和其他省份特别不同,在其他方法中也显现出来。

12 2 21 1.115 11 10 13 13 2 17 1.360 12 0 14 14 2 26 1.564 13 0 15 15 2 22 1.627 14 0 16 16 2 5 1.649 15 0 17 17 2 8 1.877 16 0 18 18 2 16 3.027 17 0 19 19 2 30 3.543 18 0 20 20 2 11 4.930 19 0 21 21 2 4 5.024 20 0 22 22 2 10 6.445 21 0 24 23 1 9 8.262 0 0 26 24 2 15 10.093 22 0 25 25 2 23 10.096 24 0 26 26 1 2 10.189 23 25 27 27 1 6 11.387 26 0 28 28 1 3 13.153 27 0 29 2911932.36728图1-2 最短距离法聚类图1.1.2 组间联接聚类组间联接聚类法定义为两类之间的平均平方距离,即。

IBM SPSS Modeler 实验一、聚类分析在数据挖掘中,聚类分析关注的内容是一些相似的对象按照不同种类的度量构造成的群体。

聚类分析的目标就是在相似的基础上对数据进行分类。

IBM SPSS Modeler提供了多种聚类分析模型,其中主要包括两种聚类分析,K-Mean 聚类分析和Kohonen聚类分析,下面对各种聚类分析实验步骤进行详解。

1、K-Means聚类分析实验首先进行K-Means聚类实验。

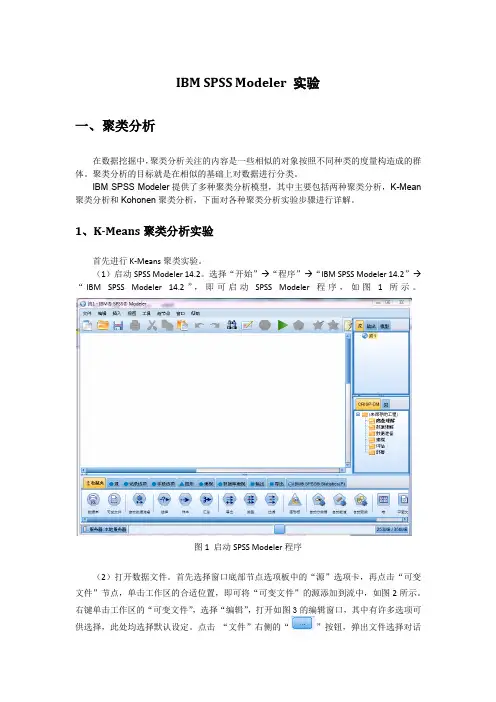

(1)启动SPSS Modeler 14.2。

选择“开始”→“程序”→“IBM SPSS Modeler 14.2”→“IBM SPSS Modeler 14.2”,即可启动SPSS Modeler程序,如图1所示。

图1 启动SPSS Modeler程序(2)打开数据文件。

首先选择窗口底部节点选项板中的“源”选项卡,再点击“可变文件”节点,单击工作区的合适位置,即可将“可变文件”的源添加到流中,如图2所示。

右键单击工作区的“可变文件”,选择“编辑”,打开如图3的编辑窗口,其中有许多选项可供选择,此处均选择默认设定。

点击“文件”右侧的“”按钮,弹出文件选择对话框,选择安装路径下“Demos”文件夹中的“DRUG1n”文件,点击“打开”,如图4所示。

单击“应用”,并点击“确定”按钮关闭编辑窗口。

图2 工作区中的“可变文件”节点图3 “可变文件”节点编辑窗口图4 文件选择对话框图5 工作区中的“表”节点(3)借助“表(Table)”节点查看数据。

选中工作区的“DRUG1n”节点,并双击“输出”选项卡中的“表”节点,则“表”节点出现在工作区中,如图5所示。

运行“表”节点(Ctrl+E或者右键运行),可以看到图6中有关病人用药的数据记录。

该数据包含7个字段(序列、年龄(Age)、性别(Sex)、血压(BP)、胆固醇含量(Cholesterol)、钠含量(Na)、钾含量(K)、药类含量(Drug)),共200条信息记录。

1. 不同性别学生注册微博时间的比较由表1所示,对不同性别学生注册微博的时间进行比较,男生和女生之间存在统计学差异(P<0.05)。

男生注册时间不到一个月、1-3个月、3-6个月的例数分别为39、49、67,构成比分别为16.12%、20.25%、27.69%,女生注册时间不到一个月、1-3个月、3-6个月的例数分别为21、49、69,构成比分别为8.11%、18.92%、26.64%,在上述注册微博时间的男生构成比大于女生。

男生注册时间6-12个月、一年以上的例数分别为50、37,构成比分别为20.66%、15.29%,女生注册时间6-12个月、一年以上的例数分别为75、45,构成比分别为28.96%、17.37%,在上述注册微博时间的女生的构成比则大于男生。

表1 不同性别学生注册微博时间的比较不到一个月1-3个月3-6个月6-12个月一年以上合计性别例数构成比例数构成比例数构成比例数构成比例数构成比例数构成比合计60 11.98 98 19.56 136 27.15 125 24.95 82 16.37 242 100.00 男生39 16.12 49 20.25 67 27.69 50 20.66 37 15.29 259 100.00 女生21 8.11 49 18.92 69 26.64 75 28.96 45 17.37 501*100.00 χ210.7859P 0.0291*:排除缺失值后的有效样本量为5012. 不同性别学生平均每天使用微博时间的比较由表2可知,对不同性别学生平均每天使用微博的时间进行比较,男生和女生之间不存在统计学差异(P>0.05)。

平均每天使用微博时间为10-30分钟的学生最多,有186人,占37.13%,其次为10分钟以内,有162人(32.34%),再次为30-60分钟,为106人(21.16%),平均每天使用微博1-2小时和2小时以上的学生较少,分别有33人(6.59%)和14人(2.79%)。

聚类分析spss

SPSS聚类分析是对数据集进行分类和分析的一种统计过程。

通过SPSS聚类分析,可以将数据集中的观察值划分为较小的簇,并了解每一簇的特点。

SPSS聚类分析的过程主要包括以下几步:

1)定义分类变量:首先,需要确定用于分类的变量类型,例如类别变量,数值变量,以及其他变量。

2)定义聚类目标:根据所选变量的类型,分析者可以自由定义聚类的方法和指标,例如聚类的数量,聚类的最大和最小大小,以及聚类的距离度量标准。

3)数据分析:使用SPSS中提供的聚类算法,根据定义的聚类目标,对数据集进行聚类分析,并计算出聚类的相关结果。

4)结果汇总:聚类分析完成后,SPSS会生成一系列统计图,可以比较不同聚类的结果,以及每组聚类中不同变量的取值情况。

5)结果应用:最后,分析者就可以根据聚类的结果,对数据集进行更有效的分析和解释,从而为业务决策提供合理的依据。

SPSS19.0实战之聚类分析这篇文章与上一篇的回归分析是一次实习作业整理出来的。

所以参考文献一并放在该文最后。

CNBlOG网页排版太困难了,又不喜欢live writer……聚类分析是将物理或者抽象对象的集合分成相似的对象类的过程。

本次实验我将对同一批数据做两种不同的类型的聚类;它们分别是系统聚类和K-mean聚类。

其中系统聚类的聚类方法也采用3种不同方法,来考察对比它们之间的优劣。

由于没有样本数据,因此不能根据其数据做判别分析。

评价标准主要是观察各聚类方法的所得到的类组间距离和组内聚类的大小。

分析数据依然采用线性回归所使用的标准化后的能源消费数据。

1.1 系统聚类本次实验的系统聚类都是凝聚系统聚类,为了控制变量,都采用平方Euclidean距离。

1.1.1 最短距离聚类法最短距离法聚类步骤如下:1.规定样本间的距离,计算样本两两之间的距离,得到对称矩阵。

开始每个样品自成一类。

2.选择对称矩阵中的最小非零元素。

将两个样品之间最小距离记为D1,将这两个样品归并成为一类,记为G1。

3.计算G1与其他样品距离。

重复以上过程直到所有样品合并为一类。

我们在SPSS中实现最短距离分析非常简单。

单击“”-->“”-->“”。

将弹出如图1-1所示的对话框,设置相应的参数即可。

图1-1 最短距离法我们的数据已经做过标准化,在“转化值”-->“标准化”选项上选无。

在统计量的聚类成员中选择“无”,因为这是非监督分类,不需要指定最终分出的类个数。

在绘制中选择绘制“树状图”。

单击确定,得到以下结果。

1.表表1-1 数据汇总我们的数据经过预处理,所以缺失值个数为0.2. 由于相关矩阵过于庞大,无法在文档中贴出,得到的是一个非相似矩阵。

表1-2是样品聚类过程。

样品21和28在第一步合并为一类,它们之间的非相关系数最小,为0.211。

在下一次合并是第十步。

在第五步的时候,样品2、27、14组成一类,出现群集,样品个数为3。

聚类分析为了研究全国各地的城镇家庭收支的分布规律,共抽取28个省、市、自治区的农民生活消费支出的6个有关指标的数据资料。

用表中的数据做谱系聚类,画出谱系图,确定消费支出类型。

地区食品支出住房支出衣着支出其他支出北京190 43 60 49天津135 36 44 36河北95 22 22 22山西104 25 9 18内蒙128 27 12 23辽宁145 32 27 39吉林159 33 11 25黑龙江116 29 13 21上海221 38 115 50江苏144 29 42 27浙江169 32 47 34安徽153 23 23 18福建144 21 19 21江西140 21 19 15山东115 30 33 33河南101 23 20 20湖北140 28 18 20湖南164 24 22 18广东182 20 42 36江西139 18 13 20四川137 20 17 16贵州121 21 14 12云南124 19 14 15陕西106 20 10 18甘肃95 16 6 12青海107 16 5 8宁夏113 24 9 22新疆123 38 4 17【结果与分析】一、欧氏距离平方、组间平均距离连接法Case Processing Summary(a)CasesValid Missing Total N Percent N Percent N Percent28 100.0 0 .0 28 100.0a Average Linkage (Between Groups)上表表示进行聚类分析的有效样品是28个,无缺失值。

Agglomeration ScheduleStageCluster CombinedCoefficientsStage Cluster FirstAppearsNext Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 21 14 21 15.000 0 0 62 22 23 22.000 0 0 123 4 24 30.000 0 0 104 3 16 45.000 0 0 155 8 27 51.000 0 0 106 14 20 55.500 1 0 87 13 17 67.000 0 0 88 13 14 82.167 7 6 169 12 18 123.000 0 0 1410 4 8 141.000 3 5 1511 25 26 161.000 0 0 1812 5 22 179.000 0 2 1613 2 10 215.000 0 0 1914 7 12 302.500 0 9 2215 3 4 310.750 4 10 1816 5 13 333.600 12 8 2017 11 19 342.000 0 0 2318 3 25 386.000 15 11 2519 2 6 396.500 13 0 2120 5 28 617.250 16 0 2221 2 15 833.667 19 0 2422 5 7 915.222 20 14 2423 1 11 1021.000 0 17 2624 2 5 1225.875 21 22 2525 2 3 1757.844 24 18 2626 1 2 5112.264 23 25 2727 1 9 18396.630 26 0 0上表表示聚类过程,从中可知,聚类共进行27步;第一步首先合并距离最近的14号和21号样品,形成类G1;因为next stage=6,所以在第6步G1和20号进行复聚类,因此,在Stage Cluster First Appears里列的Cluster 1=1,Cluster 2=0;第二步,合并22号和23号样品,形成类G2;因为next stage=12,所以在第12步,G2和第5号样品进行复聚类,且Cluster 1=0,Cluster 2=2;第一次出现类类的合并在第8步,Cluster 1=7,Cluster 2=6,表示第7步和第6步合并形成的类在第8步合并;其余的类似,不再详细叙述。