人体的体温及调节

- 格式:ppt

- 大小:1.48 MB

- 文档页数:25

第二十三章体温与体温调节第一节人体的温度一、人体的核心温度和表层温度不同核心温度:集体核心部分的温度,主要指心、脑、肺、肾及腹腔器官的温度。

表层温度:集体表层部分的温度,包括皮肤、肌肉。

皮下组织等部位。

核心体温和表层体温不是固定不变的,随环境温度的变化其比例也发生变化。

(一)医学上所致的体温通常指机体核心部位的平均体温肝脏的代谢活动最强,产热量最大,温度最高,约38℃。

脑的接近38℃。

测量直肠温度时应将体温计插入直肠内6cm以上,平均温度为36.9-37.9℃;口腔温度为36.7-37.7℃,腋窝为36.0-37.4℃。

食管温度作为核心温度的指标。

鼓膜温度与下丘脑的温度接近,是反映脑组织温度的指标。

(二)皮肤温度时机体表面温度的代表(三)平均体温可用机体核心温度和平均皮肤温度推算二、人体体温变化通常不超过一定的极限值超过一定限度可危及生命,超过42度引起细胞损害,尤其是酶活性改变。

超过45度细胞迅速坏死。

三、正常情况下体温可发生生理性波动(一)在昼夜间体温呈周期性变化机体许多功能活动呈节律性周期变化的特性,称为生物节律。

体温在清晨2-6时最低,在午后1-6时最高。

生物节律现象主要是由存在于下丘脑视交叉上核中的生物钟来控制(二)体温有性别差异成年女性体温平均比男性高0.3度女性排卵后基础体温升高与黄体分泌的孕酮有关。

(三)体温有年龄差异(四)体温随骨骼肌活动和精神活动的增强而升高(五)体温在慢波睡眠时较低慢波睡眠中在体温调节中枢的作用下机体发汗增强,散热增多。

(六)体温受环境温度、进食等因素的影响第二节体热平衡体内所容纳的热量称为机体热含量。

机体热含量处于相对稳定的状态称为体热平衡,取决于产热和散热过程的平衡。

一、机体主要通过组织细胞的代谢活动产生体热(一)安静、运动时的主要产热器官分别为内脏器官和骨骼肌机体安静时主要是内脏器官产热,约占机体总产热量的56%。

机体运动时,骨骼肌的代谢增强,成为主要的产热器官。

第三节人体的体温及其调节一、人的体温恒定及其意义人的体温指人体内部的温度。

临床上以口腔、腋窝和直肠的温度来表示,直肠温度最接爱人体内部温度。

体温的相对恒定是维持机体内环境自稳态,保证新陈代谢等生命活动正常进行的必要条件。

二、人体的产热和散热1、产热:主要依靠体内物质代谢过程中所释放出来的热,人体产热主要是来自骨骼肌和内脏。

剧烈运动时,产热量主要来自骨骼肌,约点总产热量的90%。

安静时,产热量主要来自内脏,约占总产热量的56%,其中以肝脏产热量最高。

剧烈运动时的产热量要比安静时高10-15倍。

2、散热:人体的散热除随排尿和排遗散失约5%外,大多数是由皮肤经传导、对流、辐射和蒸发而散失的。

1)传导散热:是人体的热量直接传导对与体表接触的较冷的物体的散热方式,一般通过种方式散热所占的比例不大。

2)对流散热:是通过气体或液体的流动来散热的方式。

3)辐射散热:是人体热量以红外线的形式传送出去的散热方式。

辐射散热与辐射面积有大小有关,夏天伸展四肢睡眠可以促进散热。

4)蒸发散热:是人体中水分以气体形式从体表蒸发带走热的散热方式。

蒸发散热是人体非常有效的散热方式。

蒸发散热量的大小,与环境气温、湿度和空气流动速度等因素有关。

发环境温度接近体温时,蒸发散热是人体惟一的散热方式。

三、体温的调节人体体温的相对恒定,是机体产热量和散热保持动态平衡的结果。

调节体温的主要中枢是在下丘脑,人体的皮肤、黏膜和内脏器官中分布着能感受温度变化的温度感受器。

温度感受器分为对高温敏感的温感受器和对低温敏感的冷感受器。

寒冷时:皮肤血管收缩,减少皮肤的血流量,使皮肤的散热量减少。

当相当寒冷时,皮肤的立毛肌收缩,骨骼肌也产生非自主颤栗,使产热量增加。

在上述过程中,有关神经的兴奋还可促进肾上腺的分泌活动,使肾上腺素的分泌量增加,导致体内代谢活动增强,产热量增加。

炎热时:皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量,汗液的分泌增加,汗液蒸发带走热,使散热量增加。

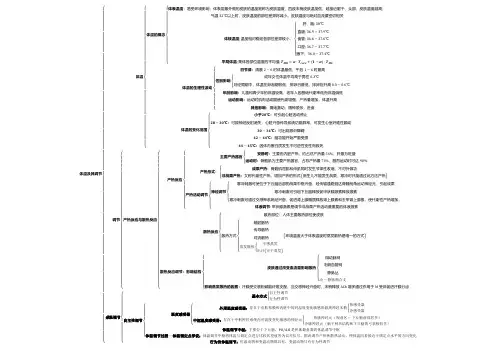

体温及其调节{体温{体温的概念{体表温度:易受环境影响;体表层最外侧的皮肤的温度被称为皮肤温度,四肢末梢皮肤温度低,越接近躯干、头部,皮肤温度越高;气温32℃以上时,皮肤温度的部位差异将减小。

皮肤温度与绝对血流量密切相关体核温度;温度相对稳定各部位差异较小,{肝、脑;38℃直肠;36.9−37.9℃食管;36.6−37.6℃口腔;36.7−37.7℃腋下;36.0−37.4℃平局体温;集体各部位温度的平均值:T MB=α⋅T core+(1−α)⋅T MS体温的生理性波动{日节律:清晨2−6时体温最低,午后1−6时最高性别影响{成年女性体温平均高于男性0.3℃月经周期中,体温在卵泡期较低,排卵日最低,排卵后升高0.3−0.6℃年龄影响:儿童和青少年的体温较高,老年人因基础代谢率低而体温偏低运动影响:运动时肌肉活动能使代谢增强,产热量增加,体温升高其他影响:情绪激动,精神紧张,进食体温的变化范围{小于28℃:可引起心脏活动停止28−30℃:可致神经反射消失,心脏兴奋传导系统功能异常,可发生心室纤维性颤动30−34℃:可出现意识障碍42−44℃:脑功能开始严重受损44−45℃:因体内蛋白质发生不可逆性变性而致死调节{产热反应与散热反应{产热反应{主要产热器官{安静时:主要由内脏产热,约占总产热量56%,肝最为旺盛运动时:骨骼肌为主要产热器官,占总产热量73%,剧烈运动时可达90%产热形式:{战栗产热:骨骼肌屈肌和伸肌同时发生节律性收缩,不对外做功非战栗产热:又称代谢性产热,增加产热的形式(新生儿不能发生战栗,寒冷时只能通过此方法产热)产热活动调节{神经调节{寒冷刺激可使位于下丘脑后部的战栗中枢兴奋,经传输通路到达脊髓前角运动神经元,引起战栗寒冷刺激可引起下丘脑释放促甲状腺激素释放激素寒冷刺激可通过交感神系统经兴奋,促进肾上腺髓质释放肾上腺素和去甲肾上腺素,使代谢性产热增加,体液调节:甲状腺激素是调节非战栗产热活动最重要的体液激素散热反应{散热部位:人体主要散热部位使皮肤散热方式{辐射散热传导散热对流散热蒸发散热{不感蒸发出汗(可干蒸发)(环境温度大于体表温度时蒸发散热是唯一的方式)散热反应调节:影响结构{皮肤通过改变血流量影响散热{微动脉网毛细血管网静脉丛动−静脉吻合支影响蒸发散热的因素:汗腺受交感胆碱能纤维支配,当交感神经兴奋时,末梢释放ACh增多通过作用于M受体促进汗腺分泌体温调节{基本方式{自主性调节行为性调节自主性调节{温度感受器{外周温度感受器:存在于皮肤粘膜和内脏中的对温度变化敏感的游离神经末梢{热感受器冷感受器中枢温度感受器:存在于中枢神经系统内对温度变化敏感的神经元{热敏神经元(视前区−下丘脑前部居多)冷敏神经元(脑干网状结构和下丘脑的弓状核较多)体温调节中枢:主要位于下丘脑,PO/AH是机体最重要的体温调节中枢体温调节过程−体温调定点学说:体温调节中枢将体温与调定点进行比较其差值皆为误差信号,据此调节产热和散热活动,使体温向着接近于调定点水平的方向变化行为性体温调节:恒温动物和变温动物都具有,变温动物只有行为性调节。

第一节人体的稳态三人的体温及其调节教学目的1.人的体温及其意义(A:知道)。

2.体温的调节(A:知道)。

重点和难点1.教学重点体温的意义及其调节。

2.教学难点体温的调节。

教学过程【板书】人的体温人的体温及其意义及其调节体温的调节【注解】一、人的体温及其意义(一)概念:人身体内部的温度(不易测量)口腔温度:平均为37.2℃(二)常用代表体温腋窝温度:平均为36.8℃相对恒定,有波动;直肠温度最直肠温度:平均为37.5℃接近机体内部温度。

(三)意义:是保证酶的活性,维持机体内环境的稳定,保证新陈代谢等生命活动正常进行的必要条件二、体温的调节(一)体温的来源:体内物质代谢过程中所释放出来的热量;体温的相对恒定,是机体产热和散热保持动态平衡的结果。

(二)体温的调节(调节中枢在下丘脑)【同类题库】人的体温及其意义(A:知道).关于体温调节的叙述中不正确的是(D)A.体温的调节是维持内环境稳态的重要方面B.有关神经兴奋能使皮肤血管收缩,减少散热,保持体温C.体温是机体不间断地进行新陈代谢的结果D.体温调节可保证在任何条件下体温的相对稳定.关于体温的叙述,错误的是(C)A.人的体温来源于物质代谢过程所释放出来的热量B.体温的相对恒定,是维持内环境稳定,保证代谢正常进行的必要条件C.人的体温是指通过直肠所测得的温度D.体温的相对恒定,是机体产热与散热保持动态平衡的结果.测量人体体温的部位有多个,其中最接近人体体温的是(C)A.口腔温度B.腋窝温度C.直肠温度D.掌心温度体温的调节(A:知道).人在15℃的环境里和5℃的环境里穿的衣服一样多时,体温是恒定的。

而且在这两种环境中既不出汗,也无寒战,这时体温的调节主要通过(B)A.增减产热量B.调节皮肤血管口径C.立毛肌收缩或舒张D.拱肩缩背以保温或伸展肢体以散热.关于体温调节的有关叙述中,不正确的是(D)A.体温调节是维持内环境稳态的重要方面B.有关神经兴奋能使皮肤血管收缩,减少散热,从而保持体温C.体温的稳定是机体不断进行新陈代谢的结果D.该调节可以使机体在任何环境下维持体温的相对稳定.天气变冷时下列哪项在体内的分泌会增加(B)A.胰岛素B.甲状腺激素C.黄体素D.生长激素.在温和气候中,从事轻体力劳动的人,每日能量的输出(散热量与机械功)约为12552kJ,如果人体每日消耗的有机物按葡萄糖计算,最少需要分解葡萄糖(A)A.787.23g B.832.01g C.1322.04g D.1946.05g .对于高烧不退的病人,可以采用一些辅助治疗措施以降低体温。

人的体温及其调节一、人的体温及其意义:口腔:36.7℃~37.7℃(平均37.2℃)1.体温:指人身体内部的温度腋窝:36.0℃~37.4℃(平均36.8℃)直肠:36.9℃~37.9℃(平均37.5℃)年龄:新生儿和儿童>成年人>老年人2.影响因素性别:女性>男性(0.3℃)一天时间:2~4时最低,14~20时最高,但昼夜差别不超过1℃3.意义:体温的相对恒定,是维持机体内环境稳定,保证新陈代谢等生命活动正常进行的必要条件。

二、体温的相对平衡:1、体温来源:体内物质代谢过程中所释放出来的热量,具体来说就是呼吸作用。

2、机体体温相对平衡的机制:是机体的产热量和散热量保持动态平衡的结果。

(1)产热过程:人体主要的产热器官是骨骼肌和肝脏,其次是心脏和脑。

安静状态时:内脏是主要的产热器官,特别是肝脏、脑。

剧烈运动时:骨骼肌是主要产热器官。

(2)散热过程:人体散热主要是通过皮肤实现的,还有少部分热量是通过呼吸道加温空气和蒸发水分而散失的,此外还有极少部分热量随着尿液和粪便的排出而散失。

通过皮肤表面散热可分为:直接散热和蒸发散热。

辐射散热:以热射线形式直接向外界辐射热量①直接散热:对流散热:热量被周围冷空气带走传导散热:人体接触冷物体直接散热的多少取决于皮肤表面和外界环境的温度差,而人体表面的温度可以通过流经皮肤的血流量来加以控制,如血管舒张、血管收缩等。

②蒸发散热:皮肤在出汗和不出汗的情况下都会蒸发水分而散热。

③不同条件下散热方式:a.常温条件下:人体无明显出汗,蒸发散热占皮肤散热总量比例不大,主要靠直接散热。

b.环境温度在28℃∽30℃以上时,汗液分泌增加,蒸发成为主要方式。

c.环境温度等于或高于体温时,蒸发散热成了皮肤散热的唯一方式。

三、体温平衡的调节(记住):1、体温调节的神经中枢:下丘脑保留下丘脑及其以下神经结构:动物体温恒定动物实验:破坏下丘脑:动物则不具有维持体温恒定的能力2、温度感受器的分布(记住):温度感受器分布于人体的皮肤、黏膜和内脏器官中,可以分为对温觉敏感的温觉感受器和对冷觉敏感的冷觉感受器,用来感受温度的变化。

人体体温的调节机制

人体体温的调节机制主要依靠以下两个方面:

1. 自主神经系统调节:人体内部的自主神经系统主要掌控着体温的调节。

当体温过高时,自主神经系统会通过刺激皮肤上的汗腺分泌汗液,使体温通过蒸发散发出去,从而降低体温。

同时,自主神经系统还会通过扩张皮肤血管,增加皮肤血液流量,加快热量散发,从而起到降温的作用。

当体温过低时,自主神经系统会通过收缩皮肤血管和刺激肌肉颤抖,以增加体温。

2. 激素调节:人体内的激素系统也参与了体温的调节。

例如,当体温升高时,垂体会分泌出促肾上腺皮质激素(ACTH)和

甲状腺刺激素(TSH),进而刺激肾上腺皮质和甲状腺分泌出皮质醇和甲状腺素,这些激素会抑制体温调节中枢的活动,从而使体温升高。

另外,当体温下降时,甲状腺会分泌出促甲状腺激素(TRH),进而刺激甲状腺分泌出甲状腺素,提高体温。

总结起来,人体体温的调节机制是一个相对复杂的过程,涉及到自主神经系统和激素系统的协同作用,通过各种调节措施来维持体温在正常范围内。

体温调节机制及其生理过程人体是一个复杂的有机体系,能够自主调节其体温以维持正常的生理功能。

本文将探讨人体体温调节的机制及其生理过程。

一、介绍人体体温调节指的是通过生理反应来维持身体保持在狭窄范围内的恒定温度。

正常情况下,人体的核心温度(如腹腔、颈部等)约为37℃左右,而皮肤表面温度则因环境条件不同而有所变化。

二、基础原理人体的基础代谢活动产生热量,同时受到外界环境和内源性因素影响也会散失热量。

为了保持核心温度稳定,人体需要精确地控制热产量和热散失。

1. 热产量热产量主要来自于基础代谢率、肌肉运动和摄食后产生的食物代谢。

基础代谢率是指在安静状态下,单位时间内维持身体各种基本功能所需消耗的能量。

肌肉运动会通过机械能转化为热能,并增加热量的产生。

食物代谢则是指消化过程中食物的分解和转化产生的热量。

2. 热散失人体通过皮肤、呼吸道和尿液等途径散失热量。

皮肤是最主要的热散失途径,具有广泛的血管网和丰富的汗腺。

当环境温度升高时,皮肤表面的血流会增加,排泄多余热量;而在低温环境下,则会减少皮肤表面的血流以保持体内热量。

三、调节机制为了维持核心温度恒定,人体拥有多种调节机制。

其中最重要且常用的是神经反射调节和体温中枢控制。

1. 神经反射调节神经反射调节是一种非常迅速和自动的调节机制。

通过感受器(如皮肤温度感受器)发现外界刺激后,将信息传输给中枢神经系统,并引起相应生理反应。

例如,在高温环境下,温度感受器向脑垂体释放激素,在交感神经作用下引起汗腺分泌增加,皮肤血管扩张以散热。

而在寒冷环境下,感受器信号引起机体收缩血管、肌肉颤抖等反应来维持核心温度。

2. 体温中枢控制体温中枢位于下丘脑的视前区,被称为“体温调节中枢”,它是整个系统的控制中心。

它能感知人体核心和周围组织的温度变化,并根据这些信息发出调节信号。

当核心温度超过或低于正常范围时,体温中枢会通过神经和体液系统来促进相应的生理反应。

例如,在高核心温度时,它可以通过向汗腺发送神经冲动来促使排汗,从而散发多余的热量。

第二十三章体温和体温调节Body temperature andtemperature regulation第一节人体的体温一、体温(temperature)表层体温(shell temperature):机体表层部分的温度。

主要包括皮肤、皮下组织、肌肉等部位的温度。

深部体温(core temperature):机体核心部分的温度。

主要指心、脑、肺、腹腔脏器的温度。

体温(body temperature):是指机体核心部分的平均温度。

在不同环境温度下人体体温分布示意图A. 环境温度20℃B. 环境温度35℃体温的测量和正常值:直肠温度(rectal temperature):温度计插入直肠内6cm以上。

直肠的封闭性好,不易受外界环境温度的影响。

易受下肢温度的影响。

36.9~37.9℃口腔温度(oral temperature):温度计含于舌下、闭口。

应用比较方便。

不能配合测量者不宜使用;受进食、饮水及经口呼吸等因素影响。

36.7 ~37.7 ℃腋窝温度(axillary temperature):将上臂紧贴胸廓,形成密闭的人工体腔。

应用方便。

测温一般需要5~l0min 。

36.0 ~37.4 ℃鼓膜温度可代表下丘脑温度食管温度可代表右心房血液温度皮肤温度(skin temperature):皮肤表面的温度➢体表各部分温度差别大、不稳定四肢末梢的温度最低,越近躯干和头部,皮肤温度越高➢与局部血流量关系密切➢影响因素:环境温度、精神紧张、发汗平均皮肤温度(mean skin temperature, MST)MST=0.2 (T小腿+T大腿)+0.3 (T胸+T上臂)平均体温(mean body temperature,MBT)MBT=α ·Tcore + (1-α)·MSTα:核心部分所占比例;(1-α) :表层组织所占比例二、人体体温的极限T>42℃,可引起细胞的损害,特别是酶活性的改变,导致细胞功能减弱。

《人体的体温及其调节》教学设计一、教学目标1、知识目标(1)理解体温的概念,包括表层温度和核心温度的含义及区别。

(2)阐述人体体温的相对恒定及其生理意义。

(3)掌握体温调节的机制,包括产热和散热的途径及调节过程。

2、能力目标(1)通过分析体温调节的实例,培养学生运用所学知识解释生理现象的能力。

(2)通过小组讨论,提高学生的合作探究能力和思维能力。

3、情感态度与价值观目标(1)让学生认识到人体是一个统一的整体,增强学生对自身生理机能的关注和保护意识。

(2)培养学生严谨的科学态度和勇于探索的精神。

二、教学重难点1、教学重点(1)体温的概念及相对恒定的意义。

(2)体温调节的过程和机制。

2、教学难点(1)体温调节过程中神经系统和内分泌系统的协同作用。

(2)产热和散热平衡的动态变化。

三、教学方法1、讲授法讲解体温的概念、体温调节的机制等重点知识,使学生形成系统的知识框架。

2、讨论法组织学生讨论生活中与体温调节相关的现象,引导学生运用所学知识进行分析和解释。

3、案例分析法通过实际案例,如发热、中暑等,让学生深入理解体温调节的重要性和复杂性。

4、多媒体辅助教学法利用图片、动画等多媒体资源,直观展示体温调节的过程,帮助学生理解抽象的生理过程。

四、教学过程1、导入新课(1)提问:同学们,在日常生活中,你们有没有注意过自己的体温变化?比如在运动后、发烧时。

(2)展示不同环境下人体的状态图片,引导学生思考人体体温是如何保持相对稳定的。

2、新课讲授(1)体温的概念讲解表层温度和核心温度的定义,并举例说明,如皮肤温度属于表层温度,而肝脏、脑等器官的温度属于核心温度。

强调核心温度相对稳定,是衡量体温的重要指标。

(2)体温的相对恒定及其意义结合实例,说明正常情况下人体体温保持在一定范围内波动,如365℃ 375℃。

分析体温相对恒定对人体新陈代谢、酶的活性等生理过程的重要意义。

(3)体温的调节产热介绍人体产热的主要器官,如内脏、骨骼肌等。

人教(2019)生物选择性必修一(学案+练习)人体的体温调节和水盐调节1.体温调节(1)调节结果:保持体温相对稳定。

(2)稳定原因:机体的产热和散热保持动态平衡。

①产热途径:安静时肝、脑等器官的活动;运动时骨骼肌是主要的产热器官。

②散热途径:皮肤是最主要的散热器官,通过辐射、传导、对流、蒸发的方式进行。

(3)调节过程。

①体温调节中枢:下丘脑。

②调节方式:神经—体液调节。

③调节途径。

2.水盐平衡的调节(1)来源:水的来源包括饮水、食物中所含有的水和代谢中产生的水。

Na+的主要来源是食盐。

(2)主要排出途径:肾脏。

(3)调节途径。

①水平衡调节。

②血钠平衡。

a.血钠含量降低→肾上腺皮质→醛固酮分泌增加→促进肾小管和集合管对Na+的重吸收→维持血钠含量的平衡。

b.血钠含量升高→肾上腺皮质→醛固酮分泌减少→减少肾小管和集合管对Na+的重吸收→维持血钠含量的平衡。

(4)调节方式:神经—体液调节。

1.骨骼肌和肝脏是人体的主要产热器官。

(√) 2.在寒冷环境中,由于产热量大于散热量,所以体温相对稳定。

(×) 3.醛固酮的作用是促进肾小管和集合管对Na+的重吸收。

(√) 4.肾小管通过主动运输吸收水的过程受抗利尿激素的调节。

(×)1.明确水盐调节的四个重要结论(1)渗透压感受器和渗透压调节中枢在下丘脑,渴觉中枢在大脑皮层。

水盐平衡的调节方式为神经—体液调节。

(2)抗利尿激素的产生部位是下丘脑的神经分泌细胞,而释放部位是垂体后叶。

(3)在水盐平衡调节中,下丘脑内既有感受器,又有效应器(分泌激素)。

(4)水和无机盐的平衡是在神经调节和激素调节共同作用下,主要通过肾脏来完成的。

2.理解血浆渗透压、抗利尿激素含量和尿量的关系血浆渗透压升高,抗利尿激素分泌增多,二者呈正相关;抗利尿激素促进肾小管和集合管对水分的重吸收,使尿量减少,二者呈负相关。

三者关系如图所示:考向1| 体温调节1.小檗碱也叫黄连素,是从中药黄连中分离出来的一种生物碱,具有抗炎、解热等功能。