人体的体温及其调节知识点默写答案

- 格式:docx

- 大小:20.58 KB

- 文档页数:4

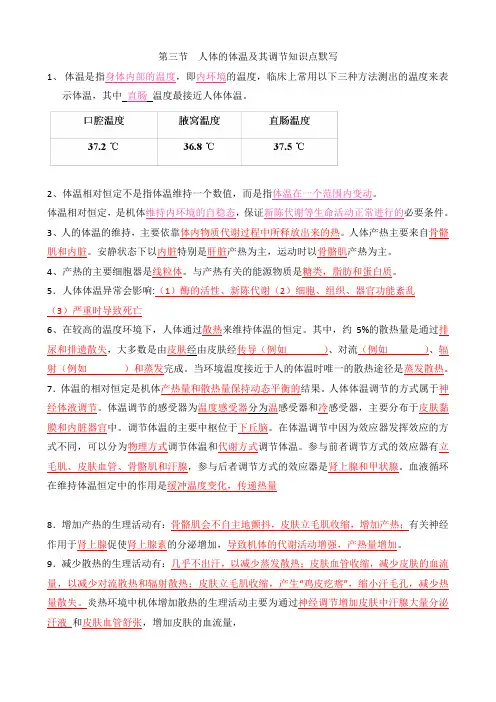

第三节人体的体温及其调节知识点默写1、体温是指身体内部的温度,即内环境的温度,临床上常用以下三种方法测出的温度来表示体温,其中直肠温度最接近人体体温。

2、体温相对恒定不是指体温维持一个数值,而是指体温在一个范围内变动。

体温相对恒定,是机体维持内环境的自稳态,保证新陈代谢等生命活动正常进行的必要条件。

3、人的体温的维持,主要依靠体内物质代谢过程中所释放出来的热。

人体产热主要来自骨骼肌和内脏。

安静状态下以内脏特别是肝脏产热为主,运动时以骨骼肌产热为主。

4、产热的主要细胞器是线粒体。

与产热有关的能源物质是糖类,脂肪和蛋白质。

5.人体体温异常会影响:(1)酶的活性、新陈代谢(2)细胞、组织、器官功能紊乱(3)严重时导致死亡6、在较高的温度环境下,人体通过散热来维持体温的恒定。

其中,约5%的散热量是通过排尿和排遗散失,大多数是由皮肤经由皮肤经传导(例如)、对流(例如)、辐射(例如)和蒸发完成。

当环境温度接近于人的体温时唯一的散热途径是蒸发散热。

7.体温的相对恒定是机体产热量和散热量保持动态平衡的结果。

人体体温调节的方式属于神经体液调节。

体温调节的感受器为温度感受器分为温感受器和冷感受器,主要分布于皮肤黏膜和内脏器官中。

调节体温的主要中枢位于下丘脑。

在体温调节中因为效应器发挥效应的方式不同,可以分为物理方式调节体温和代谢方式调节体温。

参与前者调节方式的效应器有立毛肌、皮肤血管、骨骼肌和汗腺,参与后者调节方式的效应器是肾上腺和甲状腺。

血液循环在维持体温恒定中的作用是缓冲温度变化,传递热量8.增加产热的生理活动有:骨骼肌会不自主地颤抖,皮肤立毛肌收缩,增加产热;有关神经作用于肾上腺促使肾上腺素的分泌增加,导致机体的代谢活动增强,产热量增加。

9.减少散热的生理活动有:几乎不出汗,以减少蒸发散热;皮肤血管收缩,减少皮肤的血流量,以减少对流散热和辐射散热;皮肤立毛肌收缩,产生“鸡皮疙瘩”,缩小汗毛孔,减少热量散失。

炎热环境中机体增加散热的生理活动主要为通过神经调节增加皮肤中汗腺大量分泌汗液和皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量,10.甲状腺素的生理功能是促进人体的新陈代谢、生长发育,和兴奋中枢神经系统。

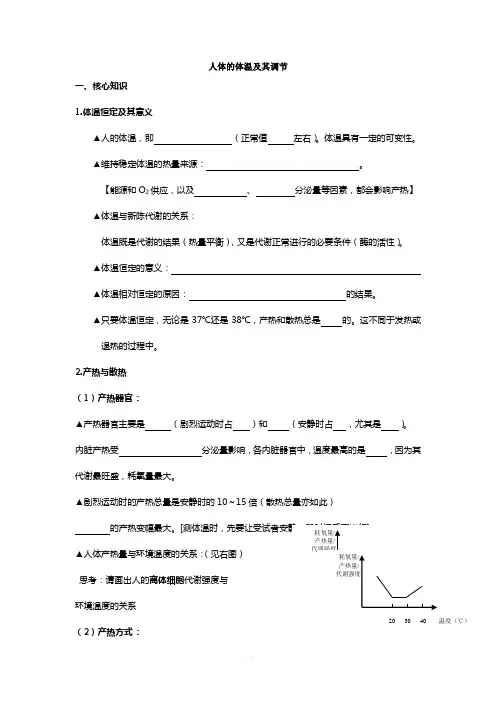

人体的体温及其调节一、核心知识1.体温恒定及其意义▲人的体温,即(正常值左右)。

体温具有一定的可变性。

▲维持稳定体温的热量来源:。

【能源和O2供应,以及、分泌量等因素,都会影响产热】▲体温与新陈代谢的关系:体温既是代谢的结果(热量平衡),又是代谢正常进行的必要条件(酶的活性)。

▲体温恒定的意义:▲体温相对恒定的原因:的结果。

▲只要体温恒定,无论是37℃还是38℃,产热和散热总是的。

这不同于发热或退热的过程中。

2.产热与散热(1)产热器官:▲产热器官主要是(剧烈运动时占)和(安静时占,尤其是)。

内脏产热受分泌量影响,各内脏器官中,温度最高的是,因为其代谢最旺盛,耗氧量最大。

▲剧烈运动时的产热总量是安静时的10~15倍(散热总量亦如此)的产热变幅最大。

[▲人体产热量与环境温度的关系:(见右图)思考:请画出人的离体细胞代谢强度与环境温度的关系(2)产热方式:①非自主颤栗(骨骼肌)(非条件反射,大脑皮层不参与)②代谢产热(所以组织器官)(神经—体液调节)(3)散热器官:主要是 ,少数由呼吸道(呼吸)和肾(排尿)、消化道(排遗)散热。

【散热过程发生在体表,所以 是主要的散热器官】 (4)皮肤的结构和功能▲皮肤的结构:▲皮肤的功能:①保护①角质层属于人体的第一道防线②生发层中的黑色素细胞能吸收 ③真皮内含有大量弹性纤维和胶原纤维,使皮肤柔韧而富弹性,能耐挤压和摩擦。

②分泌和排泄①皮脂腺分泌的皮脂能滋润皮肤和毛发②汗腺分泌汗液,具有 作用,并参与调节 平衡③调节体温①血管舒缩,改变血流量,进而影响散热量的多少②分泌汗液,通过 散热③立毛肌舒缩,影响产热量的多少【皮肤的散热机制主要是 。

】 角质生发皮肤 皮脂汗腺 皮下组织皮脂腺和汗腺属于 分泌腺④感受外界刺激——皮肤中的感觉神经末梢,感受。

⑤再生能力——生发层的基底层细胞属于细胞,通过增生,以补充或修复。

(5)皮肤散热的方式:通过等途径几点说明:①.传导,是人体热量直接传给与体表接触的较冷的物体。

生理学第六节体温及其调节一、A11、当环境温度升高到接近或高于皮肤温度时,机体有效的散热的方式是A、对流散热B、辐射散热C、蒸发散热D、传导散热E、辐射和对流散热2、运动时,机体主要的产热部位是A、脑B、皮肤C、肌肉D、肺E、腺体3、安静时,机体产热的主要器官是A、脑B、腺体C、肌肉D、皮肤E、肝脏4、当正常人中枢温度高于体温调定点时,体温中枢的调节作用是A、产热不变,降低散热B、加强产热,降低散热C、加强产热,加强散热D、降低产热,降低散热E、降低产热,加强散热5、调节产热活动最重要的体液因素是A、肾上腺素B、去甲肾上腺素C、甲状腺激素D、生长激素E、促甲状腺素6、运动时人体主要的产热器官是A、心脏B、脾脏C、肝脏D、骨骼肌E、肾脏7、在体温调节过程中,可起调定点作用的是A、丘脑温度敏感神经元B、延髓温度敏感神经元C、视前区-下丘脑前部的温度敏感神经元D、脊髓温度敏感神经元E、网状结构温度敏感神经元8、在温度调节的中枢整合中起重要作用的是A、视前驱-下丘脑前部活动B、小脑活动C、大脑活动D、视前区活动E、下丘脑活动9、正常人以下部位的体温关系是A、腋窝温度>口腔温度>直肠温度B、口腔温度>腋窝温度>直肠温度C、口腔温度>直肠温度>腋窝温度D、腋窝温度>直肠温度>口腔温度E、直肠温度>口腔温度>腋窝温度10、体温调节中枢位于A、脊髓B、延髓C、脑干网状结构D、视前区-下丘脑前部E、大脑皮层11、口腔正常温度平均值是A、35.0~36.0℃B、36.0~37.4℃C、36.7~37.7℃D、36.9~37.9℃E、37.9~38.9℃12、人腋窝温度的正常值为A、35.0~36.0℃B、36.0~37.4℃C、36.7~37.7℃D、36.9~37.9℃E、37.9~38.9℃13、通常生理学中的“体温”是指A、皮肤温度B、腋窝温度C、直肠温度D、口腔温度E、机体深部的平均温度14、在体温昼夜变化中,体温最低的时间段是A、下午8~10时B、下午6~8时C、清晨2~6时D、上午6~8时E、午夜15、下列关于体温的叙述,错误的是A、是指机体深部的平均温度B、腋窝温度>直肠温度>口腔温度C、女性排卵后基础体温略高D、一昼夜中下午1:00 ~6:00时最高E、剧烈运动或精神紧张时有所变化16、下列各部体温由高到低正确的是A、直肠、腋窝、口腔B、直肠、口腔、腋窝C、口腔、腋窝、直肠D、腋窝、直肠、口腔E、腋窝、口腔、直肠17、体温的生理变动,错误的是A、昼夜变动不超过1℃B、女子排卵后体温升高C、老年人体温低于年轻人D、儿童体温低于成年人E、剧烈运动时体温升高18、正常人的直肠温度、口腔温度和腋窝温度的关系是A、口腔温度>腋窝温度>直肠温度B、直肠温度>腋窝温度>口腔温度C、直肠温度>口腔温度>腋窝温度D、腋窝温度>口腔温度>直肠温度E、口腔温度>直肠温度>腋窝温度19、当环境温度接近或高于皮肤温度时,人体唯一有效的散热方式是A、辐射散热B、传导散热C、对流散热D、蒸发散热E、战栗散热二、B。

人的体温及其调节●教学目标知识目标知道:1.人的体温及其意义。

2.体温的调节。

能力目标1.培养学生对比归纳能力。

2.培养学生的识图能力。

情感目标1.人的体温过高或过低并非一定是坏事,培养学生辩证的思想观念。

2.增强学生自我保健意识。

●重点·落实方案重点体温的意义及其调节。

落实方案1.联系生活经验分析体温的意义及其调节。

2.图文对照阅读,加深对知识的理解。

●难点·突破策略难点体温的调节。

突破策略1.投影皮肤对寒冷或炎热的反应示意图,结合生活实际,使调节过程直观化。

2.体温恒定的调节抓住产热等于散热的这个主干,再分析产热与散热的生理活动,以及神经和体液的调节过程。

从中表达出体温调节以神经调节为主,由神经和体液共同参与完成。

●教具准备实物投影仪:温度对酶活性影响的曲线图,皮肤对寒冷、炎热的反应示意图,相关讨论提纲。

●学法指导1.指导学生预习教材,列出预习提纲,布置预习作业,测量自己及家人在不同时间的体温。

完成如下表格。

家庭成员一日内体温变化调查表2.指导学生学会思考,根据预习情况提出问题,在教师的诱导下,分析问题,最终得出结论,培养学生勤于思考的习惯,掌握善于思考的方法。

●教学建议1.可以从学生最熟悉的体温测量开始,引导学生思考讨论,一方面能提高学生的学习兴趣,另一方面又能培养学生分析问题的能力。

2.整个教学过程以问题提纲的形式出现,由学生阅读、讨论后解答,最后教师总结,表达学生在课堂上的主体地位。

●课时安排1课时●教学过程[导课]1.我们冬天出汗多,还是夏天出汗多?2.在寒冷的环境中,为什么会打寒颤,皮肤出现“鸡皮疙瘩〞?3.带婴幼儿看病时,为什么要等他们停止哭闹几分后,再给他们量体温呢?由常见的问题引入新课,激发学生的学习兴趣。

[教学目标达成]教师:投影,提出问题某人用三种常用测体温的方法,得到了三个不同的数值,到底哪个是他的体温?学生:人的体温是身体内部的温度。

上述三种方法测出的都是体表温度。

人的体温及其调节一、人的体温及其意义:口腔:36.7℃~37.7℃(平均37.2℃)1.体温:指人身体内部的温度腋窝:36.0℃~37.4℃(平均36.8℃)直肠:36.9℃~37.9℃(平均37.5℃)年龄:新生儿和儿童>成年人>老年人2.影响因素性别:女性>男性(0.3℃)一天时间:2~4时最低,14~20时最高,但昼夜差别不超过1℃3.意义:体温的相对恒定,是维持机体内环境稳定,保证新陈代谢等生命活动正常进行的必要条件。

二、体温的相对平衡:1、体温来源:体内物质代谢过程中所释放出来的热量,具体来说就是呼吸作用。

2、机体体温相对平衡的机制:是机体的产热量和散热量保持动态平衡的结果。

(1)产热过程:人体主要的产热器官是骨骼肌和肝脏,其次是心脏和脑。

安静状态时:内脏是主要的产热器官,特别是肝脏、脑。

剧烈运动时:骨骼肌是主要产热器官。

(2)散热过程:人体散热主要是通过皮肤实现的,还有少部分热量是通过呼吸道加温空气和蒸发水分而散失的,此外还有极少部分热量随着尿液和粪便的排出而散失。

通过皮肤表面散热可分为:直接散热和蒸发散热。

辐射散热:以热射线形式直接向外界辐射热量①直接散热:对流散热:热量被周围冷空气带走传导散热:人体接触冷物体直接散热的多少取决于皮肤表面和外界环境的温度差,而人体表面的温度可以通过流经皮肤的血流量来加以控制,如血管舒张、血管收缩等。

②蒸发散热:皮肤在出汗和不出汗的情况下都会蒸发水分而散热。

③不同条件下散热方式:a.常温条件下:人体无明显出汗,蒸发散热占皮肤散热总量比例不大,主要靠直接散热。

b.环境温度在28℃∽30℃以上时,汗液分泌增加,蒸发成为主要方式。

c.环境温度等于或高于体温时,蒸发散热成了皮肤散热的唯一方式。

三、体温平衡的调节(记住):1、体温调节的神经中枢:下丘脑保留下丘脑及其以下神经结构:动物体温恒定动物实验:破坏下丘脑:动物则不具有维持体温恒定的能力2、温度感受器的分布(记住):温度感受器分布于人体的皮肤、黏膜和内脏器官中,可以分为对温觉敏感的温觉感受器和对冷觉敏感的冷觉感受器,用来感受温度的变化。

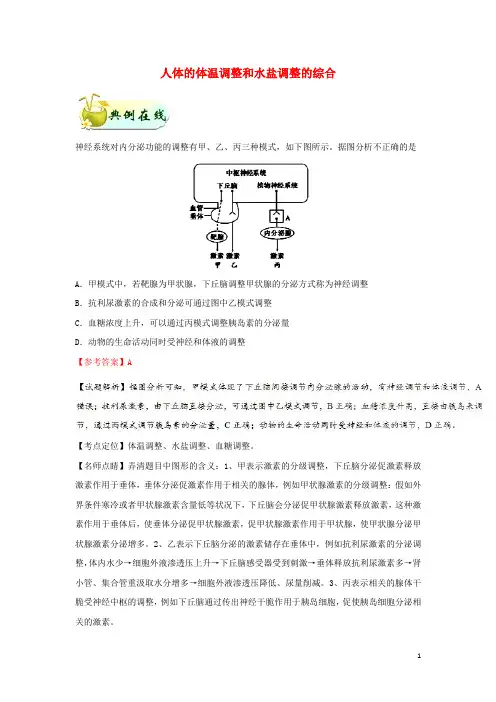

人体的体温调整和水盐调整的综合神经系统对内分泌功能的调整有甲、乙、丙三种模式,如下图所示。

据图分析不正确的是A.甲模式中,若靶腺为甲状腺,下丘脑调整甲状腺的分泌方式称为神经调整B.抗利尿激素的合成和分泌可通过图中乙模式调整C.血糖浓度上升,可以通过丙模式调整胰岛素的分泌量D.动物的生命活动同时受神经和体液的调整【参考答案】A【考点定位】体温调整、水盐调整、血糖调整。

【名师点睛】弄清题目中图形的含义:1、甲表示激素的分级调整,下丘脑分泌促激素释放激素作用于垂体,垂体分泌促激素作用于相关的腺体,例如甲状腺激素的分级调整:假如外界条件寒冷或者甲状腺激素含量低等状况下,下丘脑会分泌促甲状腺激素释放激素,这种激素作用于垂体后,使垂体分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素作用于甲状腺,使甲状腺分泌甲状腺激素分泌增多。

2、乙表示下丘脑分泌的激素储存在垂体中,例如抗利尿激素的分泌调整,体内水少→细胞外液渗透压上升→下丘脑感受器受到刺激→垂体释放抗利尿激素多→肾小管、集合管重汲取水分增多→细胞外液渗透压降低、尿量削减。

3、丙表示相关的腺体干脆受神经中枢的调整,例如下丘脑通过传出神经干脆作用于胰岛细胞,促使胰岛细胞分泌相关的激素。

1.进行长时间的重体力劳动时,人体仍能维持内环境稳态。

下列叙述正确的是A.内环境中的CO2刺激大脑的呼吸中枢,加快呼吸,维持pH稳定B.人体通过神经一体液调整增加散热、削减产热,维持体温稳定C.胰岛A细胞的分泌活动增加,维持血糖稳定D.垂体通过增加抗利尿激素的合成,维持渗透压稳定2.对篮球竞赛中球员机体生理功能的表述,正确的是A.短时间猛烈奔跑时细胞通过无氧呼吸产生酒精和CO2B.大量出汗导致失水过多,抑制抗利尿激素分泌C.球员快速完成投篮动作同时受神经和体液的调整D.在大脑皮层体温调整中枢的调控下球员体温始终相对稳定3.在成都七中第38届田径运动会1 500米竞赛中,运动员须要通过肯定机制来维持内环境稳态,下列说法正确的是A.大量流汗导致失水过多,通过削减抗利尿激素分泌进行调整B.产热增多使体温上升,通过神经一体液调整以维持体温稳定C.运动员猛烈运动中产生的乳酸进入血液后血浆的pH仍恒定不变D.葡萄糖的大量消耗使血糖浓度偏低,通过增加胰岛素分泌进行调整1.【答案】C2.【答案】C【解析】本题考查体温调整、水盐调整、血糖调整相关学问。

考点50 体温调节高考频度:★★★☆☆难易程度:★★★☆☆体温调节(1)相关结构的位置名称位置体温调节中枢下丘脑体温感觉中枢大脑皮层温度感受器皮肤、黏膜和内脏器官产热部位安静时主要是肝脏,运动时主要是骨骼肌散热部位主要是皮肤(2体液调节使机体产热和散热保持相对平衡的过程。

(3)散热和产热的过程:散热途径主要是通过汗液的蒸发、皮肤内毛细血管的散热,其次还有呼气、排尿和排便等;产热途径主要是细胞中有机物的氧化放能,产热的主要细胞器是线粒体,在增加产热方面,甲状腺激素和肾上腺素属于协同关系。

(4)炎热环境下的体温调节(完善如下图解)(5)寒冷环境下的体温调节(完善如下图解)考向体温调节图解及曲线分析1.下面为人体体温调节示意图,根据图示过程判断,下列叙述错误的是A.当机体受到炎热刺激时,机体主要依靠D、E和F散热B.当机体受到寒冷刺激时,机体可通过B→C→G进行调节C.D途径主要是依靠骨骼肌的产热完成的D.人体体温调节的过程属于神经—体液调节【参考答案】A【试题解析】A、当在炎热环境中时,机体主要是依靠E皮肤和F汗腺散热,D骨骼肌是产热器官,A错误;B、当机体在寒冷环境中,机体可通过B→C→G这个反射弧来进行对体温的调节,B正确;C、D途径属于神经调节,主要是通过骨骼肌的产热完成的,C正确;D、体温调节过程除神经调节外,还存在甲状腺激素和肾上腺素的体液调节,D正确。

故选:A。

易错警示体温调节过程中关于产热和散热的3个误区(1)体温调节过程中,改变的是产热过程和散热过程,而不是产热和散热相对平衡的状态。

(2)寒冷环境中比炎热环境中散热更快、更多。

寒冷环境中机体代谢旺盛,产热增加,散热也增加,以维持体温的恒定。

(3)体温调节能力是有限的,当环境温度的改变超出了机体的调节能力时,则体温会发生明显的改变。

2.如图表示动物体温调节过程的部分示意图,图中①、②、③代表激素,当某人走出房间进入寒冷环境时,下列有关叙述错误的是A.血液中激素①、②、③的含量会增加B.骨骼肌受有关神经支配,不自主战栗C.激素①、②对垂体的作用效应都为促进D.该图表示体温调节的方式为神经—体液调节【答案】C【解析】图中①~③分别为促甲状腺激素释放激素、甲状腺激素和促甲状腺激素。

专题14 体温调节【含答案及解析】姓名___________ 班级____________ 分数__________一、综合题1. 【湖南省长郡中学2017年高考模拟卷二理科综合生物试题】冬天,同学们从温暖的教室里出来到操场上跑操,由于教室内外温度很大,机体需经过一系列调节活动才能维持内环境的稳态。

请回答下列问题:(1)寒冷可引起皮肤冷觉感受器产生兴奋,沿传入神经传至下丘脑的体温调节中枢,经中枢处理,使传出神经末梢释放神经递质,引起皮肤毛细血管收缩,血流量减少,从而减少皮肤的 __________ 。

在此调节过程中,由体温调节中枢发出的传出神经调控的效应器除了上述的毛细血管外,还主要有 ____________ (答出两项即可)。

(2)刚到寒冷的环境时,甲状腺直接在 ___________ 激素的作用下分泌活动增强。

调查发现,学生在寒冷的室外比温暖的室内的“精气神”要大,从神经调节和体液调节之间关系的角度可以判断甲状腺激素还有 _____________ 的功能。

(3)由于室内外温差很大,人体维持稳态的调节能力有限,同学们的身体会受到一定的影响。

即使是在夏季,医生也建议,在剧烈运动导致大汗淋漓之后最好不要立即到温度很低的空调间“乘凉”,其主要依据是 __________________________________________ 。

2. 【上海市普陀区2017届高三下学期质量调研(二模)生物试题】下图为某小型哺乳动物受持续寒冷刺激时,机体调节脂肪细胞代谢的过程。

(1)在调节甲状腺分泌甲状腺激素的过程中,下丘脑能分泌 _____________ 激素作用于垂体,促进垂体分泌 _____________ 激素,该激素能促进甲状腺合成和分泌甲状腺激素;当甲状腺激素分泌过多时,又能(填编号) ______________ (① 促进; ② 抑制)下丘脑和垂体分泌上述激素,这种调节方式称为 __________ 。

人体的体温调节下列关于人体体温调节的叙述,错误的是A.皮肤是主要的散热器官B.剧烈运动可增加产热量C.寒冷刺激可使皮肤血管舒张D.皮肤血管收缩可减少散热量【参考答案】C1.正常人处于寒冷环境中时A.肾上腺素分泌量增加,代谢活动增强,皮肤血流量减少B.肾上腺素分泌量减少,代谢活动减弱,皮肤血流量增加C.甲状腺激素分泌量增加,代谢活动增强,皮肤血流量增加D.甲状腺激素分泌量减少,代谢活动减弱,皮肤血流量减少2.冬泳爱好者在冰冷的水中游泳时,机体会发生一系列生理变化以维持体温稳定,此时A.机体产热量大于散热量B.皮肤血管反射性收缩C.体内酶的活性下降D.脂肪氧化分解减慢3.下列关于体温调节的叙述,错误的是A.皮肤是主要的散热器官B.在寒冷的刺激下,皮肤血管反射性舒张C.出汗可增加散热量D.剧烈运动可增加产热量4.将室温(25 ℃)饲养的小兔子随机分为两组,一组放入41 ℃环境中1 h(实验组)另一组仍置于室温环境中 (对照组)。

期间连续观察并记录这两组兔子的相关行为。

实验初期,实验组兔子的静卧行为明显减少,焦虑不安行为明显增加。

下列相关叙述,不合理的是A.实验中,实验组动物皮肤的毛细血管会舒张B.室温下饲养的兔子,散热量大于产热量C.实验组静卧减少、兔子焦虑不安,应该是肾上腺素分泌增加导致的D.把实验组的兔子放到0 ℃的环境中,耗氧量会增加1.【答案】A【解析】本题考查体温平衡的调节相关知识。

正常人处于寒冷环境时,肾上腺素和甲状腺激素分泌量都会增加,使代谢活动增强,从而增加产热量;此时皮肤血流量减少,从而减少热量的散失。

2.【答案】B泳爱好者在冰冷的水中,其皮肤温度感受器受到冷水刺激后产生兴奋,兴奋通过传入神经传导到下丘脑体温调节中枢,该中枢经过分析和综合后,将刺激肾上腺素和甲状腺激素分泌增多,促进其细胞内有机物(包括脂肪)分解速率加快,增加产热来抵御寒冷,D项错误。

3.【答案】B【解析】在寒冷时,冷觉感受器兴奋,冲动传至下丘脑,使下丘脑产生以下活动:一是分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,使垂体分泌促甲状腺激素,使甲状腺激素释放增多,使机体代谢增强,抗寒冷能力增强;二是经传出神经支配骨骼肌战栗,立毛肌收缩,皮肤血管收缩,血流量减少,肾上腺素分泌增加。

体温调节知识点体温是人体内部的一个重要生理参数,正常的体温调节可以维持身体的正常代谢和功能。

本文将介绍人体如何调节体温的知识点。

1.体温的产生体温的产生主要来源于人体内的新陈代谢过程。

身体内的各种化学反应会产生热量,而这些热量会通过血液循环被运送到全身各个组织和器官。

2.体温的测量体温可以通过多种方法进行测量,其中最常见的是使用体温计来测量腋下、口腔、耳道或肛门的温度。

正常成人的体温范围在36.5℃~37.5℃之间。

3.体温调节中枢人体的体温调节中枢位于脑内的下丘脑,它会感受到体温的变化并做出相应的调节。

当体温过高时,中枢会通过调节神经系统来增加散热的方式,如通过皮肤的血管扩张,加速汗腺分泌汗液,以增加热量的散发。

当体温过低时,中枢则会通过收缩血管、肌肉颤抖和代谢反应来产生热量,以保持体温的稳定。

4.热量的散发热量的散发主要通过四种途径进行:辐射、传导、对流和蒸发。

辐射指的是物体表面的热量向周围环境传播;传导是通过物体之间的直接接触传递热量;对流是指通过流体(如空气或水)的流动来传递热量;蒸发则是指液体表面的分子变为气体,从而带走热量。

5.体温调节的影响因素体温调节受到多种因素的影响,其中包括环境温度、体力活动、代谢率、荷尔蒙水平、年龄和疾病等。

当环境温度较高或进行剧烈运动时,人体会通过散热来调节体温;而在寒冷环境下,人体会通过代谢反应来产生热量。

6.体温异常体温异常可能表现为体温过高或过低。

体温过高可能是由于感染、发热性疾病、中暑等原因引起,而体温过低则可能是由于寒冷环境、低血糖、甲状腺功能低下等原因引起。

对于体温异常,及时就医是非常重要的。

7.保持合适的体温为了保持合适的体温,我们可以采取一些措施,如穿着合适的衣物来适应不同的环境温度;避免长时间暴露在极端温度下;适当增减衣物来调节体温;保持充足的水分摄入来促进汗液的分泌等。

总结:体温调节是人体内部的一项重要生理功能,通过中枢神经系统的调节,人体可以根据环境条件和身体需要来调节体温。

第三节人体的体温及其调节知识点默写

1体温是指身体内部的温度,即内环境的温度,临床上常用以下三种方法测出的温度来表示体温,其中_直肠—温度最接近人体体温。

2、体温相对恒定不是指体温维持一个数值,而是指体温在一个范围内变动。

体温相对恒定,是机体维持内环境的自稳态,保证新陈代谢等生命活动正常进行的必要条件。

3、人的体温的维持,主要依靠体内物质代谢过程中所释放出来的热。

人体产热主要来自骨骼肌和内脏。

安静状态下以内脏特别是肝脏产热为主,运动时以骨骼肌产热为主。

4、产热的主要细胞器是线粒体。

与产热有关的能源物质是糖类,脂肪和蛋白质。

5•人体体温异常会影响:(1)酶的活性、新陈代谢(2)细胞、组织、器官功能紊乱

(3)严重时导致死亡

6、在较高的温度环境下,人体通过散热来维持体温的恒定。

其中,约 5%的散热量是通过排

尿和排遗散失,大多数是由皮肤经由皮肤经传导(例如)、对流(例如)、辐射(例如)和蒸发完成。

当环境温度接近于人的体温时唯一的散热途径是蒸发散热。

7. 体温的相对恒定是机体产热量和散热量保持动态平衡的结果。

人体体温调节的方式属于神经体液调节。

体温调节的感受器为温度感受器分为温感受器和冷感受器,主要分布于皮肤黏膜和内脏器官中。

调节体温的主要中枢位于下丘脑。

在体温调节中因为效应器发挥效应的方式不同,可以分为物理方式调节体温和代谢方式调节体温。

参与前者调节方式的效应器有立毛肌、皮肤血管、骨骼肌和汗腺,参与后者调节方式的效应器是肾上腺和甲状腺。

血液循环在维持体温恒定中的作用是缓冲温度变化,传递热量

8•增加产热的生理活动有:骨骼肌会不自主地颤抖,皮肤立毛肌收缩,增加产热;有关神经作用于肾上腺促使肾上腺素的分泌增加,导致机体的代谢活动增强,产热量增加。

9.减少散热的生理活动有:几乎不出汗,以减少蒸发散热;皮肤血管收缩,减少皮肤的血流量,以减少对流散热和辐射散热;皮肤立毛肌收缩,产生“鸡皮疙瘩”,缩小汗毛孔,减少热量散失。

炎热环境中机体增加散热的生理活动主要为通过神经调节增加皮肤中汗腺大量分泌汗液和皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量,

10•甲状腺素的生理功能是促进人体的新陈代谢、生长发育,和兴奋中枢神经系统。

甲状腺在维持体温恒定中的作用机理是通过分泌甲状腺素,加速体内糖和脂肪的氧化分解,产生热量。

11. 肾上腺素生理功能是可使人的心跳加快、心输出量增加、血压升高、呼吸加快、血糖浓度增加等。

肾上腺能够分泌肾上腺素和去甲肾上腺素。

肾上腺素在维持体温恒定中的作用机理是加速体内代谢活动,增加产热量。

12. 在人体体温的神经一体液调节中,下丘脑是体温调节中枢,调节产热活动最重要的激素

是甲状腺激素。

人在寒冷的环境下会出现寒战,这是机体通过骨骼肌收缩增加产热,有利于维持体温恒定;剧烈运动后,机体降低体温的机制主要是通过汗液的蒸发和皮肤毛细管舒张增加散热。

13. 分别写出当人处于寒冷环境中和炎热环境中的体温调节途径及其各种效应器发挥的效应。

寒冷环境中

炎热环境中

第四节血糖平衡及其调节知识点默写

1. 血糖是指血液中的葡萄糖。

血糖的作用是为机体各种细胞的代谢活动提供能量。

人体内血糖的平衡是指血糖的来源和去路保持相对平衡。

2. 血糖的来源有①食物中的淀粉消化吸收②肝糖原分解成葡萄糖③蛋白质和脂肪等非糖类

物质的转化三方面,血糖的去路是①在组织细胞,被彻底氧化分解成 C02和H2Q释放能量。

②血糖可以转化成糖原③血糖可以转化成蛋白质和脂肪。

3. 正常人的血糖值是〜L。

当血糖浓度<L出现低血糖症;当血糖浓度<L出现低血糖昏迷(休克);临床诊断高血糖症(糖尿病)参考值是空腹血糖浓度>L当血糖浓度>9mmol/L时,糖尿病患者会出现尿糖。

4. 请分析餐后血糖浓度变化各阶段的原因

5. 血糖调节属于神经体液调节。

主要是激素调节。

6. 参与血糖调节的激素有胰岛素、胰高血糖素和肾上腺素等。

其中胰岛素是唯一的降血糖激素。

在血糖调节中,起协同效应的激素是胰高血糖素和肾上腺素,起拮抗作用的激素是胰岛素和胰高血糖素。

分别说出各种激素在调节过程中的作用机理。

在激素调节中,胰岛分泌的激素中,胰岛素的分泌抑制胰高血糖素的分泌;胰高血糖素的分

泌促进胰岛素的分泌。

7. 血糖的神经调节中枢是下丘脑糖中枢。

该中枢所在结构还是那些内环境稳态调节的中枢体温调节、水和电解质平衡、

8. 引起下丘脑糖中枢反射性兴奋的刺激条件是血糖浓度<L时或者由于激动而过度兴奋时。

该反射活动中的效应器是肝脏。

在该效应器内主要发挥的效应是肝糖原分解为葡萄糖释放到血液升高血糖浓度。

9. 在血糖调节过程中,胰岛素作用的靶细胞是肝细胞、肌细胞和脂肪细胞,胰高血糖素的靶细胞是肝细胞和脂肪细胞。

备注:肌细胞上有肾上腺素受体

10. 糖尿病的症状是“三多一少”即多食、多饮、多尿、体重减少。

请对这些症状产生的原因进行逐一分析:多尿----糖尿病患者血糖高导致肾小球滤过的原尿

中葡萄糖多,因为肾小管对葡萄糖的重吸收能力有限影响了对水的重吸收,排尿量增多:多

—6 和 16—15—6 饮---尿量增多导致血浆渗透压上升,渴觉中枢兴奋产生渴感而多饮;多食 ---由于机体对糖 的利用减少刺激摄食中枢兴奋而感到饥饿导致多食。

经久不治的糖尿病患者,会因为糖氧化 分解供能障碍而使脂肪和蛋白质作为能源物质消耗 -----体重减轻。

11、 胰岛素是由胰岛B 细胞分泌的。

在血糖的激素调节中的作用机理是---降血糖机理①促进 葡萄糖进入组织细胞;②加速糖的有氧氧化(有氧呼吸):③加速糖原合成,抑制糖原分解;

④促进糖转变为脂肪;抑制肝内非糖物质转变为糖;⑤抑制脂肪组织中脂肪的水解,从而促 进机体利用葡萄糖。

胰高血糖素是由胰岛A 细胞分泌的。

在血糖调节中的作用机理是----升高血糖机理①促进肝 糖元分解;②促进非糖物质转变为糖;③促进脂肪组织中脂肪的水解,减少机体利用葡萄糖。

12、 糖尿病的类型有1型糖尿病和2型糖尿病。

儿童和青少年时期发生的糖尿病主要是 1型

糖尿病,发病原因是遗传、自身免疫和病毒等,这些因素造成胰岛素分泌量绝对不足,通常 采用的治疗方法是注射胰岛素和胰岛移植手术。

另一种类型的糖尿病发病原因可能与 饮食结 构生活习惯肥胖等 有关,属于胰岛素分泌量

相对不足,存在胰岛素抵抗;治疗上应以 饮食控制、合适的体育锻炼和药物治疗 为主。

预防糖尿病的最好方法是保持愉快的心情、合理的饮食结构和经常运动。

【小试牛刀】:

(1) 1 — 2—4—6 和 11 —12—2—4—6

(2)升高协同(3)抑制 促进。