药物性肾损害

- 格式:ppt

- 大小:10.56 MB

- 文档页数:80

肾病内科药物性肾损害的鉴别和治疗在肾病内科领域中,药物性肾损害是一种常见并且有潜在危害的疾病。

药物性肾损害指的是由于长期应用某些药物,导致肾脏功能异常,从而引起各种肾脏病变的一种疾病。

药物性肾损害的鉴别和治疗对于患者的康复至关重要,下面将对此进行详细探讨。

一、药物性肾损害的鉴别药物性肾损害具有多样化的症状表现,因此在鉴别诊断时需要进行综合分析。

以下是一些常见的药物性肾损害类型及其鉴别方法:1. 药物性肾小管酸中毒药物性肾小管酸中毒是指由于某些药物或其他因素导致肾小管对酸碱状态失去调节能力,引起酸中毒的一种疾病。

其临床表现包括血液酸中毒、低血钠、低血钙、低血钾等。

在鉴别诊断时,可以通过检查患者尿液的pH值、血液酸碱平衡状态以及电解质水平等指标来判断。

2. 药物性间质性肾炎药物性间质性肾炎是指由于某些药物引起肾小管间质发生炎症反应的一种疾病。

其临床表现包括尿液异常、低热、皮疹等。

在鉴别诊断时,可以通过检查患者尿液的白细胞、红细胞以及肾小球滤过率等指标来评估肾功能。

3. 药物性肾小球疾病药物性肾小球疾病是指由于某些药物引起肾小球发生病理变化的一种疾病。

其临床表现包括蛋白尿、血尿、水肿等。

在鉴别诊断时,可以通过检查患者尿液的蛋白质水平、红细胞计数以及肾小球滤过率等指标来评估肾功能。

二、药物性肾损害的治疗对于药物性肾损害的治疗,首先需要立即停用引起肾损害的药物。

同时,根据患者的具体病情,选择合适的治疗措施。

1. 对于药物性肾小管酸中毒的治疗,主要是补充碳酸氢盐或碳酸氢钠,并调节水电解质平衡。

此外,还可以给予患者碱化治疗,以促进酸排泄。

2. 对于药物性间质性肾炎的治疗,主要是应用糖皮质激素和免疫抑制剂,以抑制炎症反应。

同时,还需要积极处理药物过敏反应,避免再次暴露于引起肾损害的药物。

3. 对于药物性肾小球疾病的治疗,主要是基于患者的具体病因,选择合适的药物治疗方案。

例如,对于由于药物引起的膜增殖性肾小球肾炎,可以应用糖皮质激素和免疫抑制剂进行治疗。

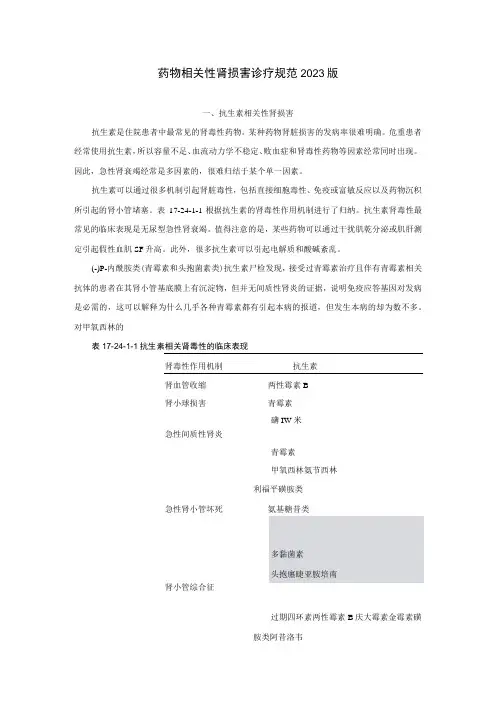

药物相关性肾损害诊疗规范2023版一、抗生素相关性肾损害抗生素是住院患者中最常见的肾毒性药物。

某种药物肾脏损害的发病率很难明确。

危重患者经常使用抗生素,所以容量不足、血流动力学不稳定、败血症和肾毒性药物等因素经常同时出现。

因此,急性肾衰竭经常是多因素的,很难归结于某个单一因素。

抗生素可以通过很多机制引起肾脏毒性,包括直接细胞毒性、免疫或富敏反应以及药物沉积所引起的肾小管堵塞。

表17-24-1-1根据抗生素的肾毒性作用机制进行了归纳。

抗生素肾毒性最常见的临床表现是无尿型急性肾衰竭。

值得注意的是,某些药物可以通过干扰肌乾分泌或肌肝测定引起假性血肌SF升高。

此外,很多抗生素可以引起电解质和酸碱紊乱。

(-)P-内酰胺类(青霉素和头抱菌素类)抗生素尸检发现,接受过青霉素治疗且伴有青霉素相关抗体的患者在其肾小管基底膜上有沉淀物,但并无间质性肾炎的证据,说明免疫应答基因对发病是必需的,这可以解释为什么几乎各种青霉素都有引起本病的报道,但发生本病的却为数不多。

对甲氧西林的表17-24-1-1抗生素相关肾毒性的临床表现肾毒性作用机制抗生素肾血管收缩两性霉素B肾小球损害青霉素礴IW米急性间质性肾炎青霉素甲氧西林氨节西林利福平磺胺类急性肾小管坏死氨基糖昔类肾小管综合征过期四环素两性霉素B庆大霉素金霉素磺胺类阿昔洛韦电解质紊乱竣节西林替卡西林咪康哩异烟腓酸碱紊乱两性霉素B青霉素研究颇深入,但此药现已很少使用。

近年氨节西林引起木病的报道增多,奈夫西林钠等亦偶有报道。

曾用木类药物中的一种而罹患本病且康复者,再次使用本类药物中任何一种都有引起木病复发的危险。

潜伏期为2天至数周,通常为2周。

儿童多见,用药剂量与发病无关。

临床表现除急性间质性肾炎表现外,部分病例呈现肾性失钠、高氯性酸中毒和高钾血症;肾外表现可有发热、皮疹、关节痛和外周血嗜酸性粒细胞增多等;部分患者可有无菌性脓尿和/或嗜酸性粒细胞尿。

停药后数周,大多能恢复,少数病例需透析治疗。

肾病内科药物性肾损害的临床特征与处理肾病内科药物性肾损害是指由于药物的不良反应或过量使用引起的肾脏损伤。

随着临床药物的广泛应用,药物性肾损害的发病率逐渐增高,对患者的健康产生了严重威胁。

本文将从临床特征与处理两个方面对肾病内科药物性肾损害进行探讨。

一、临床特征肾病内科药物性肾损害的临床特征主要表现在以下几个方面:1. 肾功能异常:药物性肾损害通常表现为血液尿素氮和肌酐水平的升高,尤其是肌酐在短时间内显著增高。

测定尿液中的白细胞、红细胞和蛋白质含量,也是判断肾功能异常的指标。

2. 尿液改变:药物性肾损害常导致尿液改变,如尿液颜色的变化、尿量的增加或减少、尿比重的改变以及出现蛋白尿等。

3. 电解质紊乱:某些药物对肾小管的作用会导致电解质的紊乱,表现为低钾血症、低钙血症、低镁血症等。

4. 肾活检结果:肾活检是确诊肾病内科药物性肾损害的重要手段,可以通过活检结果明确损伤的类型和程度。

二、处理方法针对肾病内科药物性肾损害,下面将介绍常见的处理方法:1. 停药或减量:一旦发现药物对肾脏造成损害,首要的处理方法就是停用或减量药物。

这样可以减轻对肾脏的进一步损伤。

2. 调整药物剂量和给药时间:对于某些药物,可以通过调整剂量和给药时间来减轻对肾脏的损害。

医生会根据患者的具体情况进行个体化的药物治疗策略。

3. 辅助治疗:辅助治疗对于肾病内科药物性肾损害也是非常重要的。

例如,给予充足的液体补充,维持体液平衡,保护肾功能的稳定。

4. 对症治疗:根据不同的症状给予相应的治疗。

例如,对于电解质紊乱,可以给予相应的补充治疗。

5. 肾脏康复:对于患有药物性肾损害的患者,肾脏康复非常重要。

合理的饮食、规律的生活习惯以及积极的康复锻炼等都能帮助肾脏恢复功能。

总结:肾病内科药物性肾损害是一种临床常见的情况,准确诊断和及时处理是非常重要的。

了解其临床特征,可以帮助医生更好地进行处理和治疗。

当患者出现肾脏功能异常、尿液改变、电解质紊乱等情况时,应及时就医并进行相应检查。

小儿药物性肾损害是怎么回事?*导读:本文向您详细介绍小儿药物性肾损害的病理病因,小儿药物性肾损害主要是由什么原因引起的。

*一、小儿药物性肾损害病因*一、病因:1.肾脏易发生药源性损害的原因肾脏对药物毒性反应特别敏感,其原因主要有:(1)肾脏血流量特别丰富:占心输出量的20%~25%。

按单位面积计算,是各器官血流量最大的一个,因而大量的药物可进入肾脏。

(2)肾内毛细血管的表面积大:易发生抗原-抗体复合物的沉积。

(3)排泄物浓度:作用于肾小管表面的排泄物浓度高,这是由于对血流浓缩系统的作用所致,此外近端小管对多种药物有分泌和重吸收作用,也增加了药物与肾小管上皮细胞的作用机会。

(4)肾小管的代谢率高:在其分泌和重吸收过程中,药物常集中于肾小管表面或细胞内,易发生药物中毒。

(5)对药物敏感:肾脏耗氧量大,对缺血、缺氧敏感,因此对影响血流的药物敏感。

(6)易感性:肾脏疾病增加了对药物损害的易感性,低白蛋白血症增加了游离型药物的浓度,肾功能不全又使药物的半衰期延长,肾脏疾病以及特殊人群如婴幼儿、老龄人的肾脏储备功能较低。

2.易致肾损害的常见药物引起肾损害的常见药物有以下几种:引起肾损害的常见西药1、抗生素。

氨基糖苷类:代表药物是庆大霉素、丁胺卡那霉素、妥布霉素、链霉素,容易引起急性肾小管坏死、急性肾衰。

头孢菌素类:代表药物是第一代头孢菌素:先锋霉素Ⅰ、先锋霉素Ⅱ、先锋霉素V、头孢拉定、头孢哌酮,容易引起急性间质性肾炎,肾小管坏死。

青霉素类:代表药物是甲氧西林、氨苄西林、青霉素,容易引起急性间质性肾炎、急性过敏性血管炎、肾小球肾炎、急性肾衰。

磺胺类:比如磺胺嘧啶、新诺明,容易引起梗阻性肾病、过敏性血管炎、间质性肾炎、肾病综合征。

两性霉素B :容易引起氮质血症、肾小管坏死。

多粘菌素类:代表药物是多粘菌素B 。

容易引起肾小管坏死。

引起肾损害的常见西药2.非甾体抗炎药:代表药物是阿司匹林、消炎痛、非诺洛芬,容易引起肾小管坏死、间质性肾炎、肾乳头坏死。

药物相关性肾损害中山大学附属第一医院余学清概述●始于对磺胺药和早期抗生素的认识●以肾间质炎症及肾小管损害为主●无原发性肾小球和肾血管损害●典型表现为肾功能不全或肾小管功能损害●药物相关AIN是最常见的AIN类型药物相关间质性肾炎的共同特征●间质水肿伴有散在的肾小管损害●淋巴细胞等在小管的浸润—小管炎●局灶的小管间质炎症细胞浸润间质性肾炎的发病情况2/174持续性蛋白尿或血尿(0.7/10万)25,000例尸检报告中,AIN为1%随机肾活检,AIN的发病率为1~2% ARF患者肾活检,AIN占11~15%药物引起的ARF患者,AIN占16.8%肾脏对药物的易感性其肾脏的生理及解剖特点有关●肾脏血流大,约占心搏出量的1/4●肾脏毛细血管网丰富,与药物的接触面积大●近端小管有分泌和重吸收药物的作用●肾脏逆流倍增机制导致髓质和乳头部浓度↑●尿液pH的改变,影响药物的溶解度●肾小管上皮细胞酶的活性可被硫氢基等抑制引起间质性肾炎的主要药物β-内酰胺类抗生素新型青霉素Ⅰ* 氨苄青霉素* 青霉素G*其他抗生素磺胺药* 甲氧苄胺嘧啶-磺胺甲恶唑* 利福平*抗病毒药阿昔洛韦更昔洛韦α-干扰素膦甲酸钠非甾体类抗炎药酮洛芬* 苯氧布洛芬* 消炎痛布洛芬安替匹林利尿药氯噻酮噻嗪类* 速尿利尿酸氨苯蝶啶中草药木通木兰马兜铃酸紫杉其他药物苯妥英钠* 西米替丁* 环孢霉素A FK506药物肾损害的发生机制●肾毒性药物的细胞毒作用1.肾毒性药物直接损害肾小管的细胞膜而造成肾脏损害2.细胞内钙负荷的增高,导致细胞器的损伤3.诱导细胞内的多种酶,产生不稳定的过氧化物、氢离子自由基和线态氧等,造成肾脏损害。

●免疫反应造成肾损害1.药物作为半抗原进入机体发生过敏反应2.药物作为半抗原,形成抗原抗体复合物3.无过敏反应,只有肾损害●其他机制1.药物可在尿内形成结晶,导致肾内阻塞2.肾脏血液动力学改变病理改变局灶至弥漫的间质炎症细胞浸润伴水肿和局灶小管损害肾小球和血管间质不受影响特征性损害是淋巴细胞等在小管的浸润引起所谓的小管炎大多数病例肾间质既没有补体成分也没有免疫球蛋白的沉积近20%的病例报道沿肾小管基底膜有线形荧光偶尔有报道沿肾小管基底膜有IgG颗粒状荧光。

药物性急性肾损伤临床病例分析药物性急性肾损伤(Drug-induced acute kidney injury, D-AKI)是指由于药物的直接或间接影响而导致的急性肾脏功能损害的病理生理过程。

该病例分析将介绍一位患者,其出现了药物性急性肾损伤的症状并最终确诊。

病例背景:周某,女性,45岁,因头痛、发热、咳嗽及皮疹等症状,于2个月前在当地社区医院被诊断为带状疱疹(herpes zoster)并给予抗病毒药物阿昔洛韦(acyclovir)治疗。

治疗后症状得到一定缓解,但在一个月前开始出现乏力、食欲不振。

入院后,患者体检发现血压为130/80 mmHg,心率为88次/分钟,皮肤有干燥、黄染、发绀的表现。

化验结果显示血清肌酐水平升高(180 µmol/L),尿素氮水平升高(12 mmol/L)。

肾脏超声显示肾脏大小正常,但双侧肾上腺可见占位性病变。

临床诊断:根据患者表现及相关检查结果,怀疑为药物性急性肾损伤,并怀疑肾上腺异常为药物副作用。

治疗措施及效果:患者被停用所有正在使用的药物,并给予肾脏保护性治疗,包括静脉补液、利尿和肾上腺负荷治疗。

在数天后,患者的肌酐和尿素氮水平开始下降,并且症状有所缓解。

血尿素氮恢复到正常范围后,患者被出院。

随访时,患者的肾功能保持稳定。

讨论:药物性急性肾损伤是一种常见的肾脏疾病,可以由许多不同的药物引起。

本例中,患者使用了抗病毒药物阿昔洛韦,可能导致肾功能损害。

阿昔洛韦是通过抑制病毒复制来治疗带状疱疹的,但它也对肾脏造成一定的毒性影响。

在这种情况下,停用药物是治疗药物性急性肾损伤的首要步骤,以防止进一步损害肾脏功能。

给予肾脏保护性治疗也是必要的,以帮助肾脏恢复正常功能。

这包括通过静脉补液和利尿来维持肾脏的血流和排泄功能,以及对肾上腺负荷的治疗,防止药物副作用对肾上腺造成进一步损害。

本例中,患者的肾功能最终恢复正常,并且没有出现进一步的并发症。

药物性急性肾损伤的临床病程和预后因病因和个体差异而异。