尿酸酶概述

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:3

【疾病名】高尿酸血症肾病【英文名】hyperuricemic nephropathy【缩写】【别名】gouty kidney;nephropathy caused by hyperuricemia;尿酸肾病;痛风肾【ICD号】N15.8【概述】随着我国人民生活水平的提高和寿命延长、人口老龄化,高尿酸血症和痛风发病率正迅速增加。

临床上,高尿酸血症常伴有高尿酸尿症,无论高尿酸血症还是高尿酸尿症,均可使尿酸(盐)在肾组织沉积引起肾损害称尿酸肾病。

尿酸和尿酸盐可引起痛风、急性尿酸肾病(acute uric acid nephropathy)、尿酸性肾结石、慢性痛风肾病(chronic gouty nephropathy)以及无症状性高尿酸血症等。

1960年,Talbot和Terplan的研究结果认为痛风的唯一本质性病理学特征是尿酸晶体的出现,肾脏的病理表现有显微痛风石、肾硬化和尿路感染。

现认为肾脏的显微痛风石是痛风肾(gouty kidney)本质性病理特征。

关于痛风和肾疾病之间的关系,需要认识两种不同的综合征:一种是由原发性肾疾病并发痛风性关节炎,如铅肾病引起痛风;另一种是由痛风引起肾脏病变。

最早记录的痛风性肾损害可追溯到公元2世纪。

17世纪Sydenham记载了“痛风时肾脏有结石生成”,19世纪注意到痛风病人有蛋白尿,Garrod发现本病肾小管间有尿酸晶体沉积。

1930年的统计结果,痛风患者肾炎发生率为30%,因并发尿毒症而死亡的病例占8%,这些病例都有超过10年的痛风关节炎病史,伴发的全身性血管疾病和高血压也对肾脏病变有影响。

【流行病学】本病随着人口老龄化及生活状态的改变,近年来发病率迅速增加,但具体统计资料不详;各年龄均有发生,但以中年以上男性多见。

1930年的统计结果,痛风患者肾炎发生率为30%,因并发尿毒症而死亡的病例占8%,这些病例都有超过10年的痛风关节炎病史。

【病因】引起尿酸肾病与痛风肾病的病因是血和(或)尿中尿酸浓度增高,而使持续性尿酸浓度增高的许多因素有:1.尿酸生成增加(1)遗传因素:酶基因突变,如次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶缺乏。

尿酸酶试纸的制备方法概述尿酸酶试纸是一种常用的临床检测工具,用于检测尿液中的尿酸水平。

本文将详细介绍尿酸酶试纸的制备方法,包括试纸材料的选择和制备步骤等。

试纸材料选择制备尿酸酶试纸所需的材料包括尿酸酶、染色剂、试纸基板等。

以下是一些常用的材料选择建议:1.尿酸酶:尿酸酶是制备尿酸酶试纸的关键成分之一。

建议选择具有较高活性和稳定性的尿酸酶,以保证试纸的灵敏度和准确性。

2.染色剂:染色剂用于与尿酸反应产生颜色,从而判断尿液中尿酸的浓度。

可以选择一种与尿酸反应高度特异的染色剂,如乙酰丙酮柠檬酸含胱氨酸铵盐。

3.试纸基板:试纸基板将上述材料固定在其表面,通常选择无色、无毒的吸收性纸作为基板。

制备步骤制备尿酸酶试纸的具体步骤如下:步骤一:准备工作1.准备所需材料和设备,包括尿酸酶、染色剂、试纸基板、离心机、取样棒等。

2.清洁工作区和实验器材,确保实验操作的无菌环境。

步骤二:制备尿酸酶溶液1.将尿酸酶加入适量的缓冲液中,使其浓度适当。

可以根据需要进行稀释。

2.在室温下轻轻摇动或轻轻搅拌,使尿酸酶均匀溶解。

步骤三:制备染色剂溶液1.将染色剂加入适量的溶剂中(如水),使其浓度合适。

建议根据需要进行调整。

2.用离心机等设备将染色剂溶液离心,去除其中的悬浮固体物质。

3.将澄清的染色剂溶液转移到干净的容器中,备用。

步骤四:涂覆尿酸酶和染色剂1.将试纸基板浸泡在尿酸酶溶液中,待其吸收尿酸酶。

2.取出浸泡过的试纸基板,轻轻晾干或用吸水纸吸走余液。

3.将试纸基板浸泡在染色剂溶液中,待其吸收染色剂。

4.取出浸泡过的试纸基板,轻轻晾干或用吸水纸吸走余液。

步骤五:切割和包装1.使用切割设备,将试纸基板切割成适当大小的试纸片。

2.将试纸片装入密封容器或包装袋中,以防止水分和污染。

步骤六:质量控制1.从制备好的尿酸酶试纸中随机抽取一些样品,进行质量控制测试。

2.使用已知浓度的尿酸溶液,浸泡试纸片并观察颜色变化。

3.根据颜色变化的程度,与已知浓度的尿酸溶液进行比对,评估试纸的灵敏度和准确性。

![[重点]尿酸酶概述](https://uimg.taocdn.com/7590cb16b42acfc789eb172ded630b1c59ee9b3f.webp)

PEG修饰尿酸酶在医药领域的应用摘要:尿酸酶是生物体内嘌呤降解代谢途径中的一种酶,在鸟类爬行类和不包括人在内的灵长类动物体内,能催化尿酸氧化,生成尿囊素和过氧化氢。

而痛风是长期嘌呤代谢障碍,血尿酸增高引起组织损伤的一组异质性疾病。

尿酸酶作为一种外源性的蛋白质,存在着易被体内酶水解、稳定性低、血浆半衰期短、抗原性较强、易产生过敏反应或耐受期很短的问题,因此大大限制了其临床使用。

而PEG修饰可解决天然尿酸酶存在的诸如此类的问题。

PEG 修饰使尿酸酶的最适PH往中性偏移、最适温度反应曲线展宽、与底物亲和力增加但最大反应速率降低、在低离子强度条件下更加稳定、对尿酸酶结合金属离子及阴离子的能力有弱化作用。

研究结果显示:PEG修饰不仅可以通过屏蔽效应改善尿酸酶的药代动力学性质,也可能通过影响尿酸酶亚基解离和亚基表面电荷分布等性质而影响尿酸酶的酶学性质。

这些结果为新药开发PEG尿酸酶提供了基础。

关键词:尿酸酶;痛风;尿囊素;PEG修饰;酶学性质。

一、关于尿酸酶尿酸酶是生物体内嘌呤降解代谢途径中的一种酶,在鸟类爬行类和不包括人在内的灵长类动物体内,其以分子氧作为受体催化尿酸氧化,生成尿囊素、二氧化碳和过氧化氢。

尿酸酶首先在牛的肾脏中发现。

随后在动物、植物、真菌、酵母和细菌中均发现有此酶的存在。

作为重要的氧化剂:有学者提出,正是由于缺乏尿酸酶导致了一种选择优势,因为尿酸酶的缺乏导致了血清中尿酸含量增加,尿酸充当着生理活动中重要的抗氧化剂。

尿酸累积形成高尿酸血症进而出现痛风等系列疾病:尿囊素在体内具有良好的溶解性,不发生积累而直接排出体外。

以尿酸作为嘌呤代谢的终产物,体内嘌呤代谢紊乱可使尿酸水平异常升高而形成高尿酸血症,而尿酸及其盐类在血液中的低溶解度和易沉积性,使得高尿酸血症成为痛风等系列疾病和肿瘤治疗中出现急性肾衰竭的直接原因,根据痛风发生的生化机理,尿酸酶应是治疗该病的理想药物。

二、尿酸酶在临床治疗上的应用痛风是长期嘌呤代谢障碍,血尿酸增高引起组织损伤的一组异质性疾病。

分解嘌呤的嘌呤酶-概述说明以及解释1.引言1.1 概述嘌呤酶是一种重要的酶类,它在生物体内起着至关重要的作用。

嘌呤是一种重要的有机化合物,它参与了许多关键的生物过程,包括DNA和RNA的合成、能量传递以及细胞信号传导等。

嘌呤酶作为一类催化剂,能够加速嘌呤的降解和转化,从而维持生物体内嘌呤代谢的平衡。

嘌呤酶的分类和特点涵盖了多个方面。

根据其催化的反应类型,嘌呤酶可分为嘌呤核苷酸降解酶和嘌呤碱基转化酶两大类。

嘌呤核苷酸降解酶主要参与嘌呤核苷酸的降解,将其分解为嘌呤碱基和核糖或脱氧核糖。

而嘌呤碱基转化酶主要参与嘌呤碱基的转化和转运,使其能够被有效利用或排泄。

嘌呤酶在生物体内的功能十分广泛。

首先,嘌呤酶参与了DNA和RNA 的合成,保证了遗传物质的正常复制和传递。

其次,嘌呤酶还参与了能量传递过程中的关键反应,使细胞能够高效地获得和利用能量。

此外,嘌呤酶还在细胞分裂和生长、免疫系统的正常功能以及神经递质的合成等方面发挥着重要的作用。

嘌呤酶的研究对于揭示生物体内嘌呤代谢的机制具有重要意义。

通过研究嘌呤酶的结构和功能,可以深入了解嘌呤的合成、降解和转化的途径及调控机制。

此外,嘌呤酶还被广泛应用于医学领域和农业生产中。

在医学上,嘌呤酶可以作为治疗某些疾病的靶点,例如痛风等与嘌呤代谢紊乱相关的疾病。

在农业生产中,嘌呤酶可以被应用于改良作物品质和抗逆性能的研究。

嘌呤酶的研究领域虽然具有广阔的前景,但也面临着一些挑战。

首先,嘌呤酶的结构和功能复杂多样,其研究需要从多个层面上进行,包括分子水平、细胞水平和生物体水平等。

其次,嘌呤酶的调控机制较为复杂,涉及到许多调控因子和信号通路的参与,这需要进行深入的研究和探索。

同时,对于嘌呤酶的应用研究也需要进一步完善和开展。

综上所述,嘌呤酶作为一种重要的酶类,在生物体内具有不可替代的作用。

通过深入研究嘌呤酶的结构、功能和调控机制,可以为我们揭示嘌呤代谢的奥秘,并且在医学和农业领域中应用其研究成果,促进人类健康和农业发展。

尿酸酶使用说明导言:尿酸酶是一种重要的酶类药物,被广泛用于治疗与高尿酸血症相关的疾病,如痛风等。

本文将为您介绍尿酸酶的基本信息、适应症、使用方法与注意事项,帮助您正确、安全地使用尿酸酶。

1. 尿酸酶的基本信息尿酸酶也被称为尿酶、尿酸氧化酶,是一种通过氧化尿酸将其转化为5-羟基尿酸的酶类药物。

它可以帮助减少血液中的尿酸水平,从而预防和治疗尿酸相关的疾病。

2. 尿酸酶的适应症尿酸酶主要用于以下疾病的治疗:- 痛风:痛风是由于尿酸过多在关节中沉积引起的一种炎症性关节疾病,尿酸酶可通过降低血液中的尿酸水平来减轻炎症和关节疼痛。

- 高尿酸血症:高尿酸血症是指血液中尿酸水平超过正常范围,可能导致痛风等疾病的发生,尿酸酶可帮助降低血液中的尿酸水平,预防相关疾病的发生。

3. 尿酸酶的使用方法- 剂型:目前市场上常见的尿酸酶剂型包括注射剂和口服制剂。

具体使用哪种剂型应根据医生的建议和药品说明书来决定。

- 推荐剂量:尿酸酶的剂量应根据患者的具体情况进行调整,一般情况下,医生会根据患者的年龄、性别、尿酸水平等因素来确定合适的剂量。

- 给药频率:尿酸酶的给药频率也因人而异,一般来说,尿酸酶注射剂的推荐给药频率为每周1-2次,口服制剂的给药频率一般为每日1次。

- 给药途径:尿酸酶注射剂通常通过皮下注射给药,口服制剂则通过口服给药。

具体的给药途径应遵循医生的建议和药品说明书。

4. 注意事项- 过敏反应:在使用尿酸酶过程中,有可能出现过敏反应,如皮疹、呼吸困难等。

如果出现过敏症状,应立即停止使用,并告知医生。

- 妊娠与哺乳期:对于怀孕或正在哺乳期的女性,使用尿酸酶前应咨询医生意见,以确定是否适合使用该药物。

- 药物相互作用:尿酸酶可能与其他药物发生相互作用,因此,在使用尿酸酶之前,应向医生或药师告知正在使用的其他药物情况。

- 儿童与老年患者:对于儿童和老年患者,应特别注意剂量的调整,以确保安全有效的治疗效果。

结论:尿酸酶是一种常用的酶类药物,用于治疗与高尿酸血症相关的疾病,如痛风。

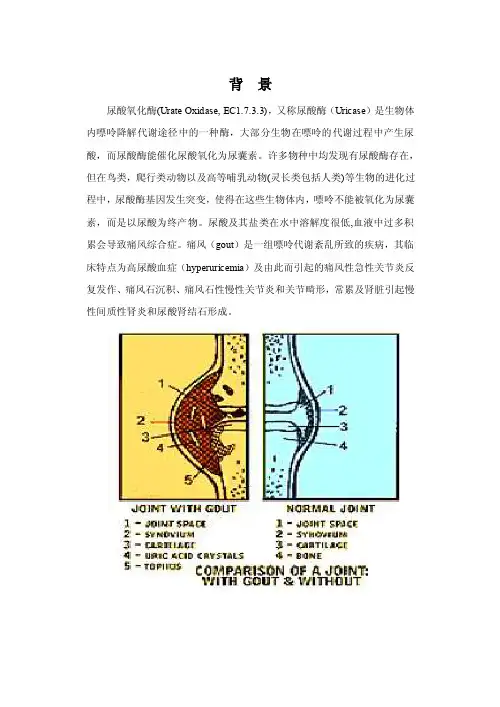

背景尿酸氧化酶(Urate Oxidase, EC1.7.3.3),又称尿酸酶(Uricase)是生物体内嘌呤降解代谢途径中的一种酶,大部分生物在嘌呤的代谢过程中产生尿酸,而尿酸酶能催化尿酸氧化为尿囊素。

许多物种中均发现有尿酸酶存在,但在鸟类,爬行类动物以及高等哺乳动物(灵长类包括人类)等生物的进化过程中,尿酸酶基因发生突变,使得在这些生物体内,嘌呤不能被氧化为尿囊素,而是以尿酸为终产物。

尿酸及其盐类在水中溶解度很低,血液中过多积累会导致痛风综合症。

痛风(gout)是一组嘌呤代谢紊乱所致的疾病,其临床特点为高尿酸血症(hyperuricemia)及由此而引起的痛风性急性关节炎反复发作、痛风石沉积、痛风石性慢性关节炎和关节畸形,常累及肾脏引起慢性间质性肾炎和尿酸肾结石形成。

The pathway of purine metabolism目前临床上治疗痛风的主要药物是别嘌呤醇,它占领了美国95%以上的治疗痛风药物的市场。

它是尿酸代谢过程中黄嘌呤氧化酶的抑制剂,与嘌呤代谢物竞争性抑制黄嘌呤氧化酶,使次黄嘌呤及黄嘌呤不能转化为尿酸,从而减少尿酸的生成。

但该药的副作用也很明显,个别病人可有发热、过敏性皮疹、腹痛、腹泻、白细胞及血小板减少,甚而肝功能损害等副作用。

尿酸酶可以氧化尿酸为可溶性的尿囊素,在基因工程技术发展以前,从微生物中提取尿酸酶可用于临床诊断和治疗,例如产朊假丝酵母。

但微生物产酶量较低,限制了其广泛应用。

通过DNA重组技术高效表达酶基因是一条提高产酶量的途径。

迄今为止,已有多个物种的尿酸酶基因被克隆。

但是,尿酸酶仍具有蛋白质类药物的共同缺点,如在胃肠道内极易被蛋白酶水解;血浆半衰期较短,需反复多次注射;并且由于大分子化合物具有免疫原性,易产生过敏反应,同时还会因局部产生抗体而减效等,这些缺点限制了尿酸酶的大范围的、持续的应用。

实验内容尿酸氧化酶的纯化尿酸氧化酶的性质研究发酵菌液(1)尿酸酶的动力学参数的测定↓ (2)尿酸酶的酸碱稳定性测定超声破碎(3)温度对尿酸酶稳定性的影响↓盐析↓DEAE离子交换↓SDS-PAGE实验一尿酸氧化酶粗酶提取一.实验目的学习可溶性表达蛋白质的初步分离纯化二.实验原理细菌工程菌胞内表达主要分为两种形式,一种是在强启动子条件下的高效表达,由于蛋白的过度表达,使蛋白不能及时有效折叠而发生无规则卷曲,以固体颗粒的形式堆积于胞间质中,这就是所说的包涵体。

尿酸氧化酶法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分:尿酸氧化酶是一种重要的酶类,在生物体内具有关键的功能。

它能够将尿酸氧化成为可溶于水的物质,从而帮助人体排出多余的尿酸,防止尿酸积聚引起的健康问题。

在医学和生物学领域,尿酸氧化酶的作用不仅限于尿酸代谢调节,还包括对尿液检测、疾病诊断和药物研发等方面的应用。

本文将对尿酸氧化酶的定义、作用机制以及在医学和生物学中的应用进行详细介绍和探讨。

1.2 文章结构在本文中,我们将首先介绍尿酸氧化酶的定义,包括其化学性质和生物学特性。

然后我们将深入探讨尿酸氧化酶的作用机制,解释其如何在生物体内参与尿酸代谢过程。

接下来,我们将探讨尿酸氧化酶在医学和生物学领域中的广泛应用,包括其在尿酸检测、疾病诊断和药物开发中的作用。

最后,我们将总结尿酸氧化酶的重要性,并展望其在未来的发展前景,探讨其在新技术和新领域中的潜在应用。

通过本文的阐述,读者将更全面地了解尿酸氧化酶的意义和价值,以及其在不同领域中的应用前景。

1.3 目的本文的目的是深入探讨尿酸氧化酶在医学和生物学领域中的重要作用和应用,介绍其定义、作用机制以及未来的发展趋势。

通过本文的介绍,读者可以更全面地了解尿酸氧化酶在身体内的功能及其对疾病诊断和治疗的意义,同时也可以对未来尿酸氧化酶在医学和生物学领域的发展具有一定的展望。

希望读者通过本文的阅读,能够对尿酸氧化酶有更深入的认识,并对其在医学领域中的重要性有所了解。

2.正文2.1 尿酸氧化酶的定义尿酸氧化酶是一种特定的酶类蛋白质,也被称为尿酸氧化酶。

它是一种将尿酸转化为5-羟基异黄酮的催化酶,其作用是加速尿酸氧化反应的速度。

尿酸氧化酶在生物体内起着重要的代谢调节作用,帮助维持人体内尿酸的平衡。

这种酶在大多数动物和植物细胞中都存在,是一种十分重要的生物催化剂。

尿酸氧化酶的结构和功能研究对于了解尿酸代谢和相关疾病的发生机制具有重要意义。

2.2 尿酸氧化酶的作用机制尿酸氧化酶是一种酶类蛋白质,主要作用是催化尿酸向尿吡啶的氧化反应。

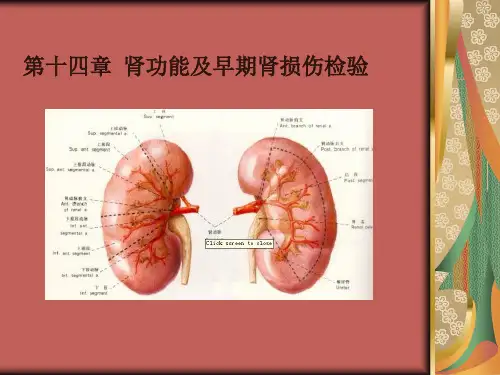

目录1. 检测原理2. 标本采集与处理2.1 受检者的准备2.2 静脉采血2.3 抗凝剂2.4 标本处理3. 试剂3.1 试剂3.2 校准血清3.3 试剂与校准血清的稳定性4. 仪器5. 操作6. 计算7. 操作性能7.1 精密度7.2 准确度7.3 灵敏度7.4 可报告范围7.5 特异性7.6 干扰8. 参考值9. 临床意义附录A: 参数1. 检测原理反应生成的醌亚胺在505nm波长有最大吸收,所产生的颜色强度与血清中尿酸含量成正比,再通过与同样处理的尿酸标准溶液比较,经过计算可求出血清中尿酸的含量。

试剂中的抗坏血酸氧化酶可排除抗坏血酸对结果的影响,测定尿酸所用的酶反应如下:尿酸酶尿酸+O2 +2H2O ------------ 尿囊素+CO2 +2H2O2过氧化物酶H2O2+4-氨基安替比林+2、4、6-三碘-3-羟基苯甲酸---------------醌亚胺+H2O2.标本采集与处理2.1 受检者的准备:病人空腹12h,不饮酒24h后采集血样。

体检对象抽血前应有两周的的正常状况记录。

注意有无应用影响测试项目的药物。

此外,对于体检者,采血的季节都应做相关记录,因为样本中各项目的含量有季节性变动,为了前后比较应在每年同一季节检验。

应嘱体检对象在抽血前24小时内不做剧烈运动。

2.2 静脉采血:除非是卧床的病人,一般在采血时取坐位。

体位影响水分在血管内外的分布,会影响测试项目的浓度。

在采血前至少应静坐5分钟,一般从肘静脉取血,使用止血带的时间不超过1分钟,穿刺成功后立即松开止血带。

2.3 抗凝剂:血浆使用0.1mg/ml肝素作为抗凝剂。

2.4 标本处理:血标本室温放置30min~45min后离心分离血清或血浆,在两小时内检测完毕;如两小时内不能检测完毕,将离心分离血清或血浆置洁净试管加盖2-8℃保存。

3.试剂3.1 试剂:本科使用湖南永和阳光科技有限责任公司UA试剂盒,为液体双试剂,各组分如下:尿酸标准液:590umol/L3.2 尿酸校准血清:使用湖南永和阳光科技有限责任公司提供的40项校准血清。

尿酸酶分子式

尿酸酶是一种生物酶,它具有催化尿酸分解的活性。

尿酸酶的分子式因来源和制备方法的不同而有所差异,但一般来说,尿酸酶的分子式可以用一些常见的氨基酸来表示。

其中一种常见的尿酸酶分子式是:C140H244N48O45S1,这个分子式表示该酶由140个碳原子、244个氢原子、48个氮原子、45个氧原子和1个硫原子组成。

需要注意的是,这个分子式只是一个大致的表示,实际的尿酸酶分子可能还包含其他成分,如糖基、磷脂等。

这些其他成分的存在会影响尿酸酶的生物活性和稳定性。

因此,在进行生物酶的制备和应用时,需要考虑到这些因素。

尿酸科普?????审阅专家唐浩宇尿酸是鸟类和爬行类的主要代谢产物,化学式是C5H4N4O3,微溶于水,易形成晶体。

正常人体尿液中产物主要为尿素,含少量尿酸。

尿酸是嘌呤代谢的终产物,为三氧基嘌呤,其醇式呈弱酸性。

各种嘌呤氧化后生成的尿酸随尿排出。

中文名尿酸外文名Uric acid别名:7,9-二氢-2,6,8(3H)三酮-1H-嘌呤化学式:C5H4N4O3分子量:168.11尿酸简介:正常情况下,体内的尿酸大约有1200毫克,每天新生成约600毫克,同时排泄掉600毫克,处于平衡的状态。

但如果体内产生过多来不及排泄或者尿酸排泄机制退化,则体内尿酸滞留过多,当血液尿酸浓度大于7毫克/分升,导致人体体液变酸,影响人体细胞的正常功能,长期置之不理将会引发痛风。

另外,过于疲劳或是休息不足也可导致代谢相对迟缓进而导致痛风发病。

血中尿酸全部从肾小球滤过,其中98%在近曲小管中段又被分泌到肾小球腔内,然后50%重吸收的尿酸在近曲小管中段又被分泌到肾小管腔内,在近曲小管直段又有40%~44%被重吸收,只有6%~10%尿酸排出。

正常人体内尿酸的生成与排泄速度基本恒定。

体液中尿酸含量变化可以充分反映出人体内代谢、免疫等机能的状况。

对于尿酸高及痛风患者来说,饮食上有以下建议:低热量,由于体重越大,高尿酸血症程度越重,因此尿酸高及痛风患者应限制能量摄入;低嘌呤,痛风病人应长期少吃或不吃高嘌呤食物,如牛肝、沙丁鱼、牡蛎、喝肉汤、火锅汤等;低蛋白,高蛋白膳食可引起尿酸生成增加,蛋白质的随入以每日0.8~1克/千克体重为宜,可选用牛奶、鸡蛋,不宜选用肉类、禽类和鱼类的内脏;低盐低脂,选用含脂肪少的食物、鸡脯肉等,采用少油的烹调方法。

另外,增加果蔬摄入量和饮水量。

果蔬中含有丰富的维生素,能促进组织内尿酸盐的溶解。

多喝水有利于尿酸排出,预防尿酸肾结石,延缓肾脏进行性损害。

建议患者每天饮水不少于2000毫升(约8~10杯),饮水宜选用白开水、淡茶水、矿泉水。

尿酸的排泄与分解尿酸的排泄与分解一、血清尿酸水平尿酸是核酸组成单位中嘌呤核苷酸分解代谢的产物,大多数哺乳动物和禽类体内有尿酸酶可将其分解成尿囊素,进一步再分解为NH3、CO2和H2O。

但人和猿类体内缺乏尿酸酶,因此人体内尿酸是嘌呤代谢的终末产物,直接排出体外。

正常成年男性血清尿酸水平比女性高,据报道美国男性血清尿酸水平为132~450μmol/L,女性为126~396μmol/L;我国男性为148.7~416.4μmol/L,女性为89.2~356.9μmol/L。

血清尿酸的参考范围与种族、生活饮食习惯、年龄、性别、体重及体表面积等有关。

青春期男性血清尿酸略高于成年人,正常男性在成年期血清尿酸水平变化很小,处于相对恒定状态。

青春期女性血清尿酸水平升幅很小,但绝经期后尿酸水平可明显升高。

二、尿酸的排泄人体内尿酸经15N-苷氨酸示踪研究,正常体内尿酸池平均为1200mg,每天产生750mg,排出500~1000mg。

在正常情况下,约2/3经肾脏排泄,其余1/3在肠道分解排出。

人体的尿酸的形成有3个主要步骤:①是以游离尿酸盐形式通过肾小球滤出(几乎达100%);②近端肾小管重吸收;③肾小管分泌和再吸收。

总排泄量约占滤过的6%~10%。

排出量与尿酸盐在尿中的溶解度有直接关系,在酸性环境中尿酸盐的溶解度下降,如pH=5.0时游离尿酸仅占15%,pH=6.6时几乎所有的尿酸均处于游离状态。

所以患者多饮水,保持尿量及碱化尿液对降低血尿酸、防止肾结石形成及痛风性肾病有重要意义。

约90%的原发性痛风患者高尿酸血症的产生主要是与肾脏尿酸排泄不足有关,这在体内尿酸产生正常的患者中尤为明显。

主要是由于肾小管分泌减少所致,可能属多基因遗传缺陷,但确切机制未明。

尿酸盐的排泄取决于肾小球滤过,肾近曲小管重吸收和肾远曲小管排泌的状态。

尿酸分子量小,血浆尿酸绝大部分能从肾小球滤过,只有小部分与蛋白质结合而不易扩散。

肾近曲小管在回吸收钠的同时将部分尿酸主动重吸收,排出的尿酸盐中80%~85%来自肾远曲小管的排泌。

PEG修饰尿酸酶在医药领域的应用

摘要:尿酸酶是生物体内嘌呤降解代谢途径中的一种酶,在鸟类爬行类和不包括人在内的灵长类动物体内,能催化尿酸氧化,生成尿囊素和过氧化氢。

而痛风是长期嘌呤代谢障碍,血尿酸增高引起组织损伤的一组异质性疾病。

尿酸酶作为一种外源性的蛋白质,存在着易被体内酶水解、稳定性低、血浆半衰期短、抗原性较强、易产生过敏反应或耐受期很短的问题,因此大大限制了其临床使用。

而PEG修饰可解决天然尿酸酶存在的诸如此类的问题。

PEG 修饰使尿酸酶的最适PH往中性偏移、最适温度反应曲线展宽、与底物亲和力增加但最大反应速率降低、在低离子强度条件下更加稳定、对尿酸酶结合金属离子及阴离子的能力有弱化作用。

研究结果显示:PEG修饰不仅可以通过屏蔽效应改善尿酸酶的药代动力学性质,也可能通过影响尿酸酶亚基解离和亚基表面电荷分布等性质而影响尿酸酶的酶学性质。

这些结果为新药开发PEG尿酸酶提供了基础。

关键词:尿酸酶;痛风;尿囊素;PEG修饰;酶学性质。

一、关于尿酸酶

尿酸酶是生物体内嘌呤降解代谢途径中的一种酶,在鸟类爬行类和不包括人在内的灵长类动物体内,其以分子氧作为受体催化尿酸氧化,生成尿囊素、二氧化碳和过氧化氢。

尿酸酶首先在牛的肾脏中发现。

随后在动物、植物、真菌、酵母和细菌中均发现有此酶的存在。

作为重要的氧化剂:有学者提出,正是由于缺乏尿酸酶导致了一种选择优势,因为尿酸酶的缺乏导致了血清中尿酸含量增加,尿酸充当着生理活动中重要的抗氧化剂。

尿酸累积形成高尿酸血症进而出现痛风等系列疾病:尿囊素在体内具有良好的溶解性,不发生积累而直接排出体外。

以尿酸作为嘌呤代谢的终产物,体内嘌呤代谢紊乱可使尿酸水平异常升高而形成高尿酸血症,而尿酸及其盐类在血液中的低溶解度和易沉积性,使得高尿酸血症成为痛风等系列疾病和肿瘤治疗中出现急性肾衰竭的直接原因,根据痛风发生的生化机理,尿酸酶应是治疗该病的理想药物。

二、尿酸酶在临床治疗上的应用

痛风是长期嘌呤代谢障碍,血尿酸增高引起组织损伤的一组异质性疾病。

其特点是:高尿酸血症、特征性急性关节炎反复发作,关节滑液中可见尿酸钠结晶、有痛风石或肾尿酸结石。

尿酸主要由细胞代谢分解的核酸和其它嘌呤类似物及食物中的嘌呤经酶的作用分解而来。

由于人体内缺乏有功能的尿酸酶,尿酸不能进一步分解,作为嘌呤代谢的终产物。

血液中尿酸的浓度取决于尿酸生成和排泄之间的平衡。

三、痛风的治疗方法的研究进展(即尿酸酶的应用的研究进展)

事实上,上世纪90年代,尿酸酶已作为治疗痛风的药物首先在欧洲上市,它能够在短时间内有效降低患者体内的尿酸水平,并克服了别嘌呤醇的副作用,但是作为一种外源性的蛋白质,存在着易被体内酶水解,稳定性低、血浆半衰期短等蛋白质药物的共同缺点,更严重的是它还存在着抗原性较强,易产生过敏反应或耐受期很短的问题,因此大大限制了其临床使用。

美国风湿病学会在2005年度会议上发布杜克大学研制的PEG和重组猪尿酸酶结合物经二期临床试验证明,可用于禁忌常规疗法或使用常规疗法无效的严重痛风患者,并取得了可喜的试验结果,于2006年进入三期临床试验阶段,预计PEG一uricase结合物将成为治疗痛风的新一代特效蛋白药物。

尿酸酶是治疗痛风的理想药物之一,尤其对于那些禁忌常规疗法或使用常规疗法无效的患者来说是唯一的特效药物。

对于痛风的治疗,一般使用排尿酸或抑制尿酸合成的药物,使血尿酸浓度维持在正常范围内。

排尿酸药有梭苯磺胺、苯澳酮和苯磺哇酮,通过抑制肾小管对尿酸重吸收,增加其排泄,从而降低血尿酸浓度。

抑制尿酸合成的药有别嘌呤醇,是黄嘌呤氧化酶的竞争性抑制剂,使得尿酸合成减少。

不过,别嘌呤醇使得黄嘌呤浓度上升。

事实上,黄嘌呤比尿酸的溶解度还要低,有些病人会发生黄嘌呤肾损伤和沉积。

因此,别嘌呤醇是有一定副作用的。

尿酸酶可将尿酸转化为远比尿酸易溶的尿囊素,是一种很有价值的治疗痛风和高尿酸血症的药物。

四、PEG修饰技术的简介和修饰尿酸酶的方法

利用聚乙二醇修饰技术对尿酸酶进行修饰是解决上述问题的有效途径之一。

聚乙二醇修饰是一种较为成熟的长效蛋白质药物开发技术,通过将活化的聚乙二醇分子连接到蛋白质分子表面上,从而改善蛋白质类药物的药代动力学性质,如: 抵抗蛋白酶水解的能力提高,免疫原性和免疫反应性降低,体内半衰期延长,血浆清除率降低等。

聚乙二醇是一种柔性的惰性分子,连接到蛋白质分子上不会改变蛋白质空间结构和生物学活性。

聚乙二醇是通过空间屏蔽效应影响蛋白质的理化性质从而改善蛋白质药物的药代动力学性质的。

蛋白质和肤类生物大分子聚乙二醇化后,溶解行为改善,稳定性增强,免疫原性和抗原性消除或降低,循环半衰期延长,药物动力学优化,因而在生物技术和生物医学中具有重要的应用前景,聚乙二醇化也逐渐发展成为一种平台技术。

五、PEG修饰如何改变尿酸酶的各类酶学性质

一方面,PEG修饰后PEG长链包裹于尿酸酶分子外形成了一个柔性PEG外层,这一外层约束了尿酸酶分子的亚基解离,亚基之间稳定聚合提高了尿酸酶与底物的亲和力。

另一方面,由于PEG的两亲性质使得尿酸分子更容易通过扩散作用进入底物结合位点,从而使尿酸酶与底物分子能够更加容易稳定的结合。

其次,PEG修饰改变了尿酸酶表面电荷分布,影响到尿酸酶与不同缓冲液中的金属离子的结合,从而使不同缓冲体系对于PEG尿酸酶的影响较小。

再者,PEG的修饰作用同时还可以提高尿酸酶的空间构象在不同离子强度的缓冲液中的稳定性。