用地适宜性评价教学文稿

- 格式:doc

- 大小:6.17 MB

- 文档页数:25

城市规划中的土地利用适宜性评价近年来,城市化进程不断加快,城市规划成为了一个不可忽视的问题。

而城市规划中的土地利用适宜性评价则成为了一个重要的研究方向。

土地利用适宜性评价是指通过对土地资源的自然、经济、社会等多方面因素进行综合评估,确定土地利用的最佳方式和范围。

本文将探讨城市规划中的土地利用适宜性评价的重要性、方法和应用。

一、土地利用适宜性评价的重要性城市规划中的土地利用适宜性评价对于合理规划城市空间布局、优化土地资源配置具有重要意义。

首先,土地利用适宜性评价可以帮助规划者了解土地资源的特点和潜力,为城市发展提供科学依据。

其次,评价结果可以为城市规划提供参考,避免了不合理的土地利用方式,减少了浪费和环境破坏。

最后,适宜性评价还可以促进城市可持续发展,提高城市生活质量和人民福祉。

二、土地利用适宜性评价的方法土地利用适宜性评价的方法多种多样,常用的有定性评价和定量评价两种。

定性评价主要基于专家经验和判断,通过对土地资源的自然、经济、社会等因素进行综合分析,确定土地利用的适宜性等级。

定量评价则更加科学和精确,通过建立评价指标体系和数学模型,对土地资源进行量化分析,得出评价结果。

在定量评价中,常用的方法有层次分析法、模糊综合评价法和遗传算法等。

层次分析法通过构建层次结构模型,对不同因素的重要性进行排序,从而得出土地利用适宜性评价结果。

模糊综合评价法则通过建立模糊数学模型,将不确定性因素纳入评价过程,提高评价结果的准确性。

遗传算法则通过模拟生物进化过程,通过迭代优化的方式,得出最优的土地利用方案。

三、土地利用适宜性评价的应用土地利用适宜性评价在城市规划中有着广泛的应用。

首先,它可以为城市规划提供科学依据。

通过评价土地利用的适宜性,规划者可以了解土地资源的现状和潜力,为城市发展提供合理的规划方案。

其次,评价结果可以为土地资源的保护和合理利用提供参考。

城市化进程中,土地资源的浪费和破坏问题日益突出,适宜性评价可以帮助规划者避免不合理的土地利用方式,减少浪费和环境破坏。

土地适宜性评价案例

土地适宜性评价是指根据土壤、地形、气候等自然条件,结合农作物的生长特

性和人为管理因素,对土地适宜性进行科学评价,以确定最佳的土地利用方式和管理措施。

本文将以某地区农田土地适宜性评价为例,进行详细分析。

首先,我们对该地区的土壤进行了详细的调查和分析。

经过采样和实验室分析,发现该地区土壤属于淤泥土,质地细腻,富含有机质和养分,透水性良好。

这为农作物的生长提供了良好的条件。

其次,我们对地形和水文条件进行了考察。

该地区地势平坦,水文条件良好,

灌溉便利。

这为农田的水利设施建设提供了便利,保障了农作物的生长需水。

再者,我们对气候条件进行了分析。

该地区属于温带季风气候,四季分明,降

水充沛。

这为各类农作物的生长提供了充足的水分和温度条件。

最后,我们结合农作物的生长特性和市场需求,对土地适宜性进行了评价。

经

过综合分析,我们认为该地区适宜种植水稻、小麦、玉米等粮食作物,同时也适宜发展果树、蔬菜等经济作物。

综上所述,通过对该地区农田土地适宜性的评价,我们得出结论,该地区适宜

发展农业生产,种植粮食作物和经济作物,同时也适宜发展农业旅游和生态农业。

这将为当地农民增加收入,促进农业产业的发展,也将有利于保护当地的生态环境和资源可持续利用。

总之,土地适宜性评价是农业生产的重要基础,科学合理的评价结果将为土地

的合理利用和农业的可持续发展提供重要依据。

希望通过本案例的分析,能够为其他地区的土地适宜性评价工作提供借鉴和参考,推动农业生产的可持续发展。

四城市用地适宜性评价城市用地适宜性评价是对城市空间的规划和发展进行科学决策的重要方法。

它通过综合评价城市用地的自然、社会、经济、环境、文化等方面的因素,确定城市用地的适宜性,为城市发展提供科学依据。

以下是对城市用地适宜性评价的详细解析。

城市用地适宜性评价以综合评价为基础,通过对城市用地的自然条件、社会需求、经济发展、环境保护、文化遗产等因素的研究和分析,确定城市用地的适宜性等级。

适宜性等级的划分通常包括优先适宜、适宜、一般适宜和不适宜四个等级,不同等级对应不同类型的城市用地。

在城市用地适宜性评价中,自然条件是重要的评价指标之一、自然条件包括地形地貌、水文地理、土地利用类型、气候条件等因素,它们对城市用地的选择和分布有着重要的影响。

例如,地形地貌的复杂程度和坡度的大小,对城市规划和土地利用的选择有直接的影响。

水文地理特征,如河流、湖泊、水源等,对城市水资源的供应和水环境的保护是至关重要的。

因此,在城市用地适宜性评价中,必须考虑自然条件对城市发展的适宜性。

社会需求是另一个重要的评价指标。

社会需求包括人口密度、居民用地需求、公共设施需求等因素。

人口密度是衡量城市用地适宜性的重要指标之一,人口密度高和人口增长趋势明显的地区,需要更多的居住用地和公共设施用地。

除此之外,不同行业和社会群体对用地的需求也需要考虑在评价指标中。

例如,工业用地需要考虑交通便捷性和环境污染的问题,商业用地需要考虑消费人群的规模和经营环境等。

经济发展是评价城市用地适宜性的重要因素之一、经济发展包括工业发展、商业发展和城市旅游等方面。

工业发展对城市用地的需求主要包括工业用地、仓储用地和交通用地等。

商业发展对城市用地的需求主要包括商业用地、办公用地和物流仓储用地等。

城市旅游对城市用地的需求主要包括文化旅游景区、酒店用地和休闲娱乐用地等。

因此,在城市用地适宜性评价中,必须综合考虑经济发展对用地的需求。

环境保护是评价城市用地适宜性的重要指标之一、城市发展必须考虑环境保护的问题,包括生态环境的保护、水资源的保护和大气环境的保护等。

土地资源评价与适宜性分析在全球资源紧缺的背景下,土地资源的评价与适宜性分析成为了一项重要的研究课题。

土地资源评价是对土地的优劣势进行客观评价,以便科学合理地利用和保护土地资源。

而适宜性分析则旨在找到最佳利用该土地的途径。

本文将对土地资源评价与适宜性分析进行探讨。

首先,土地资源评价是保障土地可持续发展的重要手段之一。

土地作为人类最主要的生产要素之一,在农业、工业、城市建设和生态环境保护等领域起到至关重要的作用。

因此,科学准确地评价土地的质量和适宜的利用方式,对于实现土地的可持续利用具有重要意义。

土地资源评价可以考虑多个因素,如土地类型、土壤质量、坡度、水资源、气候等,通过建立评价指标体系,对土地优劣进行客观量化,为土地的合理利用提供科学依据。

其次,适宜性分析是根据土地资源评价的结果,找到最佳的土地利用方式。

适宜性分析可以针对不同的用地需求,如农业、工业、居住等,来评估土地的适宜性。

适宜性分析可以根据土地资源的特点,制定适合该地区的农业政策或土地规划。

例如,在农业领域,适宜性分析可以帮助确定哪些地区适合发展粮食作物,哪些地区适合发展水果种植。

在城市规划方面,适宜性分析可以帮助确定最佳的用地布局,提高土地利用效率。

此外,土地资源评价与适宜性分析需要综合考虑自然、经济和社会因素,以达到最优的结果。

自然因素包括土地的地貌、土壤肥力、气候条件等。

经济因素包括土地利用的经济效益、投资收益等。

社会因素包括土地利用对社会的影响、社会人口需求等。

综合考虑这些因素,可以制定出科学合理的土地利用方案,提高土地资源的利用效率和可持续发展水平。

然而,土地资源评价与适宜性分析也面临一些挑战。

首先,评价指标的选择和权重的确定是一个复杂的过程。

不同评价指标对土地质量的影响程度不同,如何根据实际情况确定权重是一个关键问题。

其次,土地利用决策涉及多个利益相关方的利益平衡问题。

不同行业、不同利益主体对土地的利用方式存在争议,如何在决策过程中平衡各方的利益是一个挑战。

GIS实验报告——xx县城市总体规划建设用地评价一、引言Introduction1.1项目背景xx县位于四川省西北部,阿坝州西南部,东南距省会成都424公里,离阿坝州州府马尔康91公里。

xx县地处川西北生态经济区中心地带,阿坝州南部综合经济区重要板块,位于大渡河上游,大xx河旁,省道211经过县城。

此次xx 县城市总体规划重点是对xx县城的城市发展方向做出判断。

1.2定义需GIS解决的问题xx县城沿大xx河发展,周边山地丘陵地形复杂,城市位于槽谷地带。

随着xx县社会经济的高速发展,现状用地已经不能满足其发展需求。

在本次实验报告中,将运用GIS的科学分析方法,对像xx县城这样处于的复杂山地地形和河流谷地的城市建设用地发展方向做出较为理性的评价。

1.3确定实验的目标或者需验证的假设本次实验的目标是:整理分析各项对于建设用地选择有影响的评价因子,运用GIS的数据管理能力,综合评价城市建设用地的选择方向。

改变以往规划环节中依靠感性的设计方法,为项目提供科学数据分析和可视化设计流程,并以此为依据,对建设用地进行反向论证,不断优化设计,提高规划的科学性。

1.4研究区域本次实验的研究目的是进行建设用地选择,因此研究区域范围较小,主要包括:大xx河两侧用地面积较大且较为平缓的地带。

(沿大xx河,xx老城区南部,老城区北部、老城区东部)二、方法Methods2.1前期资料整理根据实验目的提取实验所需要的各项要素,并将提取出来的要素整理为便于实验操作文件格式,祛除多余冗杂的信息,减少无效数据的干扰,提高实验效率。

本次实验报告的地形CAD较为复杂,老城区部分由于城市建设情况,而缺乏高程赋值的等高线,故此次实验以高程点为基础,选择所有的高程点;原位粘贴到“0xx县高程点.dwg”文件;将研究区域内的河流及泥石流槽描边并单独放入“0河流.dwg”文件;将老城区及周边建设用地现状描绘整理到“0建设用地现状.dwg”文件;将提供的地质灾害报告中的地灾评价整理到“0地灾评价.dwg”文件中;最后,将整个研究区域的边界线描出整理到“0地形边界线.dwg”文件中,方便出图。

土地适宜性评价范文土地适宜性评价是指根据土地的自然、经济和社会条件,对土地利用的适宜性进行综合评价的一种方法。

它是土地资源管理和土地利用规划的基础,可以指导土地利用和土地管理,促进可持续发展。

本文将从土地适宜性评价的概念、评价指标、方法和应用等方面进行探讨。

首先,土地适宜性评价是指根据土地自然条件、经济条件和社会条件,对特定用途的土地利用适宜性进行评价和划分的过程。

土地适宜性评价的目的是为了合理规划和管理土地资源,使其能够发挥最大的社会经济效益,同时保护环境和生态系统。

土地适宜性评价的方法主要包括定性评价和定量评价两种。

定性评价是通过对土地的主观判断和经验总结,确定适宜性等级和类别。

而定量评价是通过建立适宜性评价模型,利用多种因子之间的关联性进行计算和分析,得出适宜性指数或等级。

在实际应用中,土地适宜性评价可以在土地规划、土地利用调查和土地资源管理等领域发挥重要作用。

首先,它可以为土地规划提供参考依据,确定土地利用的优劣势和潜力,为土地规划和土地利用调整提供科学依据。

其次,它可以为土地利用调查提供数据支持,指导土地开发和利用,提高土地利用效率和资源利用率。

此外,土地适宜性评价还可以为土地资源管理提供决策支持,促进可持续发展和土地生态环境保护。

总之,土地适宜性评价是土地资源管理和土地利用规划的重要工具,可以为合理规划和管理土地资源提供科学依据。

它对土地利用和土地管理具有重要意义,可以促进土地可持续利用,保护环境和生态系统。

然而,土地适宜性评价也存在一定的局限性,需要不断完善和改进评价指标和方法,以适应不同地区和用途的需求,实现土地资源的合理配置和可持续利用。

土地适宜性评价案例土地适宜性评价是指对土地的适宜性进行综合评价,包括土地的适宜用途、适宜开发方式、适宜经营管理措施等方面的评价。

土地适宜性评价的目的是为了科学合理地利用土地资源,保护土地生态环境,促进农业可持续发展。

下面我们以某地区的土地适宜性评价为例,介绍土地适宜性评价的具体内容和方法。

首先,我们对该地区的土地资源进行了详细的调查和分析。

该地区地势起伏较大,气候温和,降水充沛,土壤肥沃,适宜农业生产。

但是受限于地理条件,部分土地存在坡度过大、土层较薄、土壤质量较差等问题,不适宜大规模种植作物,需要采取相应的土地治理措施。

其次,我们对土地适宜用途进行了评价。

根据土地资源的特点,我们将土地划分为适宜种植水稻、小麦、玉米等粮食作物的区域,适宜发展果树、蔬菜等园艺作物的区域,适宜养殖畜禽的区域,适宜发展林业的区域等。

在确定土地适宜用途的基础上,我们进一步评价了土地的适宜开发方式和经营管理措施,提出了相应的建议和措施。

最后,我们对土地适宜性进行了综合评价。

综合考虑土地的地理、气候、土壤等自然条件以及社会经济发展需求,我们对土地的适宜性进行了综合评价,提出了相应的土地利用规划和管理建议。

在土地利用规划中,我们充分考虑了土地资源的保护和可持续利用,提出了合理的土地利用结构和布局,促进了土地资源的高效利用和保护。

通过对该地区土地适宜性的评价,我们为该地区的土地资源利用提供了科学依据和指导,促进了土地资源的保护和可持续利用。

土地适宜性评价不仅可以指导土地资源的合理利用,还可以为农业生产、生态环境保护、乡村振兴等提供重要的参考依据。

我们将继续深入开展土地适宜性评价工作,为地方经济社会发展提供更多的支持和帮助。

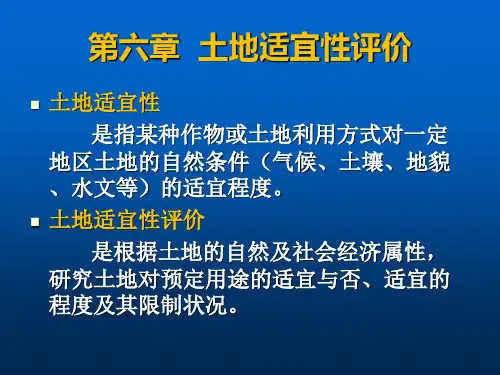

第6章土地适宜性评价土地适宜性评价是指通过对土地环境、气候条件、土壤质量等因素的系统分析和评估,来确定土地在特定用途下的适宜程度。

它是土地利用规划和决策的重要依据,在农业、城市规划、环境保护等领域具有广泛的应用价值。

土地适宜性评价主要包括两个方面的内容,即自然条件评价和人为干扰评价。

自然条件评价是对土地的生态环境、气候状况、水文地质等方面的评估。

人为干扰评价则主要从土地利用历史、土地管理措施等角度对土地适宜性进行评估。

通过这两个方面的评价,可以全面了解土地的适宜性,从而有助于合理规划土地利用和保护生态环境。

首先,自然条件评价是土地适宜性评价的重要内容之一、自然条件评价主要包括土地类型、土地质量、土壤水分条件、地形和气候等因素的评估。

土地类型是指土地的基本分类,不同类型的土地适宜用于不同的用途。

土地质量是指土壤肥力、土壤结构、土壤水分保持能力等因素的综合表现,对于农业和园林绿化等领域的土地利用具有重要意义。

土壤水分条件是指土壤的保水能力和排水能力,对于种植作物的生长和发展至关重要。

地形评价是指地势高低和地形起伏的特征,对于建设和农业的布局有着重要的影响。

气候评价则是对气象数据进行分析,了解土地所处气候条件的特点,从而确定土地适宜的用途。

其次,人为干扰评价对土地适宜性的评估也非常重要。

人为干扰评价主要考虑土地的利用历史和人类活动对土地的影响。

土地利用历史可以反映出土地利用的变迁和土地的质量变化情况,从而对土地的适宜性进行评估。

人类活动对土地的影响主要包括土地的开发利用、农业耕种和人类活动对生态环境的破坏等方面。

这些因素都对土地的适宜性产生影响,评估这些因素可以帮助规划土地利用和保护环境。

综上所述,土地适宜性评价的目的是为了合理规划土地利用和保护生态环境。

通过对土地的自然条件和人为干扰的评价分析,可以全面了解土地的适宜性,为合理规划土地利用提供科学依据。

同时,土地适宜性评价还可以帮助提高土地的利用效率和资源利用效益,促进经济的可持续发展。

土地资源管理中的土地利用适宜性评价与土地开发控制随着城市化进程的不断加快,土地资源的合理利用和开发控制成为保障经济可持续发展和生态环境保护的重要任务。

土地利用适宜性评价是一种科学的方法,它通过综合分析土地资源的各种因素,评估土地是否适宜特定用途的开发利用。

本文将介绍土地资源管理中的土地利用适宜性评价方法,并探讨土地开发控制的重要性和实施方式。

一、土地利用适宜性评价土地利用适宜性评价是通过对土地资源进行客观、科学的评估,确定土地是否适宜某种利用方式的过程。

它综合考虑土地的自然生态条件、经济社会因素、土地利用需求和环境保护等因素,为土地开发利用提供科学依据。

土地利用适宜性评价的方法主要包括定性评价和定量评价两种。

定性评价是基于专家经验和经济规划指导方针,通过对土地利用类型进行分类描述,确定土地的利用优劣程度。

定性评价方法简单易行,适用于初步筛选土地利用适宜性的研究。

然而,定性评价存在主观性强、结果不准确等缺点。

定量评价是使用数学模型和遥感技术,对土地适宜性进行精确分析和评估。

定量评价方法可以直接量化土地要素的特征,并建立模型进行计算。

它通常包括数据处理、指标选择、权重确定和模型建立等步骤。

定量评价方法具有客观性强、结果准确等优点,是土地利用适宜性评价的主要方法。

二、土地开发控制的重要性土地开发控制是土地资源管理的重要手段,它通过对土地用途、规模、强度和节约利用等进行控制,实现土地资源的合理规划和科学利用。

土地开发控制的重要性主要表现在以下几个方面:1. 提高土地利用效率。

土地开发控制可以避免盲目扩张和过度开发,合理调配土地资源,提高土地利用的经济效益和社会效益。

2. 保护土地生态环境。

土地开发控制可以避免过度破坏自然生态,减少土地资源的浪费和退化,保护生态环境的稳定性和可持续性。

3. 维护土地所有权稳定。

土地开发控制可以保护农村集体经济组织和个人农民的土地合法权益,维护土地所有权稳定,促进农村经济的发展。

建设用地适宜性评价建设用地适宜性评价是指对其中一区域内的土地进行综合评价,以确定其适宜用于何种建设活动的一种方法。

该评价的目的是为了科学合理地规划利用土地资源,以满足城市发展需要,并保护环境、提高土地利用效率。

下面将从评价的目的、方法和影响因素等方面进行详细阐述。

评价的目的:评价的方法:1.数据收集:对相关地理、气候、地质、土壤、环境质量等数据进行收集和整理。

2.指标体系建立:建立适宜性评价的指标体系,包括经济、社会和环境等方面指标,并赋予不同指标不同的权重。

3.评价模型建立:选择适宜性评价方法,如层次分析法、综合评价法等,建立评价模型,进行土地适宜性分析和评价。

4.评价结果分析与验证:对评价结果进行分析和验证,探讨评价结果的可行性,并进行评价结果的后续优化和调整。

影响因素:1.自然因素:包括地形地貌、气候环境、土壤质量等。

如土壤质量好、地势平坦、水源充足的地区更适宜用于农业或工业建设。

2.社会经济因素:包括区域经济发展水平、基础设施建设、交通情况等。

如经济发达的地区适宜开发商业用地,交通便利的地区适宜发展居住用地。

3.环境因素:包括生态环境保护、防灾减灾能力等。

如环境敏感地区适宜进行严格的环境保护措施,易受自然灾害影响的地区不宜用于建设。

评价结果的应用:1.土地规划:评价结果可以为土地规划提供科学依据,确定土地的用途和开发强度,合理布局不同类型的用地。

2.土地利用:评价可以确定土地的适用性和限制性,引导土地利用的方向,提高土地利用效率。

3.土地整治:评价结果可以为土地整治提供参考,指导土地的整合和改造,提高土地的品质和效益。

4.土地管理:评价结果可以指导土地的管理和保护,确保土地资源的可持续利用和生态环境的保护。

总之,建设用地适宜性评价是一项重要的工作,可以为土地规划、土地利用、土地整治和土地管理提供科学依据,促进城市健康发展和建设可持续的生态环境。

因此,我们应该充分认识到评价的重要性,加强评价方法的研究和应用,确保土地资源的合理利用和可持续发展。

GIS实验报告——金川县城市总体规划建设用地评价一、引言Introduction1、1项目背景金川县位于四川省西北部,阿坝州西南部,东南距省会成都424公里,离阿坝州州府马尔康91公里。

金川县地处川西北生态经济区中心地带,阿坝州南部综合经济区重要板块,位于大渡河上游,大金川河旁,省道211经过县城。

此次金川县城市总体规划重点就是对金川县城得城市发展方向做出判断。

1、2定义需GIS解决得问题金川县城沿大金川河发展,周边山地丘陵地形复杂,城市位于槽谷地带。

随着金川县社会经济得高速发展,现状用地已经不能满足其发展需求。

在本次实验报告中,将运用GIS得科学分析方法,对像金川县城这样处于得复杂山地地形与河流谷地得城市建设用地发展方向做出较为理性得评价。

1、3确定实验得目标或者需验证得假设本次实验得目标就是:整理分析各项对于建设用地选择有影响得评价因子,运用GIS得数据管理能力,综合评价城市建设用地得选择方向。

改变以往规划环节中依靠感性得设计方法,为项目提供科学数据分析与可视化设计流程,并以此为依据,对建设用地进行反向论证,不断优化设计,提高规划得科学性。

1、4研究区域本次实验得研究目得就是进行建设用地选择,因此研究区域范围较小,主要包括:大金川河两侧用地面积较大且较为平缓得地带。

(沿大金川河,金川老城区南部,老城区北部、老城区东部)二、方法Methods2、1前期资料整理根据实验目得提取实验所需要得各项要素,并将提取出来得要素整理为便于实验操作文件格式,祛除多余冗杂得信息,减少无效数据得干扰,提高实验效率。

本次实验报告得地形CAD较为复杂,老城区部分由于城市建设情况,而缺乏高程赋值得等高线,故此次实验以高程点为基础,选择所有得高程点;原位粘贴到“0金川县高程点、dwg”文件;将研究区域内得河流及泥石流槽描边并单独放入“0河流、dwg”文件;将老城区及周边建设用地现状描绘整理到“0建设用地现状、dwg”文件;将提供得地质灾害报告中得地灾评价整理到“0地灾评价、dwg”文件中;最后,将整个研究区域得边界线描出整理到“0地形边界线、dwg”文件中,方便出图。

7第七章土地适宜性评价土地适宜性评价是指根据土地特性和资源利用条件,对土地的适宜程度进行综合评价的过程。

通过土地适宜性评价,可以科学合理地指导土地利用和开发,促进经济发展和生态保护。

本文将从土壤、气候、地质等方面,就土地适宜性评价进行讨论。

首先,土壤是土地适宜性评价的重要因素之一、不同的土壤类型具有不同的适宜性特征,对农作物的生长和发育有着重要的影响。

通常,土壤的肥力、排水性、保水性、通气性等指标能够反映土壤的适宜性。

在土地适宜性评价中,可以根据土壤的性质和农作物的要求,对土壤适宜性进行评定。

例如,肥沃的壤土适宜于耕作类作物的种植,而盐碱土则不适宜于农业生产。

其次,气候是土地适宜性评价的另一个重要因素。

气候条件直接影响着作物的生长和发育。

不同的作物对气候条件有着不同的要求,如温度、降水、光照等。

在土地适宜性评价中,可以通过对气候数据的统计和分析,评价土地的适宜性。

例如,在干旱地区,不适宜种植对水分要求较高的作物。

另外,地质条件也是土地适宜性评价的重要内容。

不同的地质条件会对土地的适宜性产生影响。

例如,地震、滑坡等地质灾害会对土地的利用和开发带来风险。

在土地适宜性评价中,可以通过对地质环境的调查和研究,评估土地的适宜性。

根据不同的地质条件,可以合理选择土地利用方式,降低风险。

此外,还有一些其他因素也会对土地的适宜性产生影响,如土地利用历史、社会经济发展水平等。

这些因素在土地适宜性评价中也需要考虑。

例如,如果一个地区历史上曾经存在过污染源,那么这片土地的适宜性就会受到影响。

综上所述,土地适宜性评价是一项综合考虑土壤、气候、地质等多个因素的评价过程。

通过科学合理地评价土地的适宜性,可以指导土地的合理利用和开发,促进经济发展和生态保护。

用地适宜性评价GIS实验报告——金川县城市总体规划建设用地评价一、引言Introduction1.1项目背景金川县位于四川省西北部,阿坝州西南部,东南距省会成都424公里,离阿坝州州府马尔康91公里。

金川县地处川西北生态经济区中心地带,阿坝州南部综合经济区重要板块,位于大渡河上游,大金川河旁,省道211经过县城。

此次金川县城市总体规划重点是对金川县城的城市发展方向做出判断。

1.2定义需GIS解决的问题金川县城沿大金川河发展,周边山地丘陵地形复杂,城市位于槽谷地带。

随着金川县社会经济的高速发展,现状用地已经不能满足其发展需求。

在本次实验报告中,将运用GIS的科学分析方法,对像金川县城这样处于的复杂山地地形和河流谷地的城市建设用地发展方向做出较为理性的评价。

1.3确定实验的目标或者需验证的假设本次实验的目标是:整理分析各项对于建设用地选择有影响的评价因子,运用GIS的数据管理能力,综合评价城市建设用地的选择方向。

改变以往规划环节中依靠感性的设计方法,为项目提供科学数据分析和可视化设计流程,并以此为依据,对建设用地进行反向论证,不断优化设计,提高规划的科学性。

1.4研究区域本次实验的研究目的是进行建设用地选择,因此研究区域范围较小,主要包括:大金川河两侧用地面积较大且较为平缓的地带。

(沿大金川河,金川老城区南部,老城区北部、老城区东部)二、方法Methods2.1前期资料整理根据实验目的提取实验所需要的各项要素,并将提取出来的要素整理为便于实验操作文件格式,祛除多余冗杂的信息,减少无效数据的干扰,提高实验效率。

本次实验报告的地形CAD较为复杂,老城区部分由于城市建设情况,而缺乏高程赋值的等高线,故此次实验以高程点为基础,选择所有的高程点;原位粘贴到“0金川县高程点.dwg”文件;将研究区域内的河流及泥石流槽描边并单独放入“0河流.dwg”文件;将老城区及周边建设用地现状描绘整理到“0建设用地现状.dwg”文件;将提供的地质灾害报告中的地灾评价整理到“0地灾评价.dwg”文件中;最后,将整个研究区域的边界线描出整理到“0地形边界线.dwg”文件中,方便出图。

2.2DEM数据整理2.2.1加载整理的CAD要素首选是添加数据。

在添加数据的对话框中,选择链接到文件夹,在连接到文件夹中加载整理好的DWG格式的文件,包括高程点、河流、建设用地现状、地灾评价、地形边界线。

在此过程中,由于各项要素均已在CAD里整理,因此没有出现乱线等问题。

2.2.2捡校导入CAD的高程点数据右键单击Arc map中Export_Output图层,在下拉菜单中点击:打开属性表(T),弹出属性表窗口。

在属性表中对应找到Elevation一栏,右键单击,通过升序和降序排列,找出有问题的高程点,通过“字段计算器”进行数据运算,只显示正确的高程点数据,便于下一步生成地形分析。

2.2.3通过高程点生成TIN首先激活工具,然后再进行TIN的创建,操作步骤为:打开工具箱--系统工具箱--TIN管理--创建TIN工具,弹出创建TIN对话框,如图Export_output 分别拖入【输入要素】栏中,在【输出TIN】中选择输出保存的地点。

点击确定,生成TIN文件【GCDtin】。

2.2.4TIN转栅格,生成DEM数据打开工具箱--系统工具箱--转换--由TIN转出--TIN转栅格工具,弹出TIN转栅格对话框,如图输入各数据,点击确定,生成栅格图。

将地形边界文件polygon直接转换为栅格数据。

打开工具箱--系统工具箱--转为栅格--要素转栅格。

对栅格数据进行提取,使其只显示一定范围的数据,编辑过程如图所示:打开工具箱--搜索--CLIP工具--裁切。

2.3单因子分析2.3.1高程分析整体高程相差约370米,狭长地带用地复杂。

规划范围高程分布范围是2127m-2500m之间。

沿大金川河一带高程相对较低,离河流越远高程越高。

规划范围内最小高程是2127米,位于大金川河南部,最大高程为2500米,位于l老城区东部。

右键单击GCDtin图层,选择【属性】,在弹出的对话框中选择【符号系统】,在【符号系统】中选择【已分类】,选择色带与类别。

打开工具箱--系统工具箱--Spatial_analyst工具--表面分析--山体阴影。

右键单击yinying图层,选择【属性】,在弹出的对话框【显示】一栏中,设置透明度60%。

2.3.2坡度分析规划范围内地形较为复杂,属于典型的山地丘陵河谷地带。

范围内坡度10%及以下的区域主要集中在河谷地带,坡度15%-25%的区域主要集中在几个较大范围的山地之间。

坡度25%以上的区域分布在地形边界线附近,说明了地形边界线的选择具有一定的合理性,有少量区域经过适当的工程改造可以进行散布的建设。

操作步骤为:打开工具箱--空间分析--表面分析--坡度分析。

2.3.2坡向分析坡向是指地表面上一点的切平面的法线矢量在水平面的投影与过该点的正北方向的夹脚。

在输出的坡向数据中,坡向值规定为:正北方向为0度,按顺时针方向计算,取值范围为0°--360°。

操作步骤为:打开工具箱--空间分析工具--表面分析--坡向分析。

2.3.4地形起伏度地形起伏度是指特定区域内,最高点海拔与最低点海拔高度的差值,反映地表起伏变化大小,也反映出了地表的破碎情况。

其值越大,表面地表高低起伏很大,地表表面很破碎。

从地形起伏度的定义可以看出,求地形起伏度的值,首先要求出一定范围内海拔高度的最大值和最小值,然后,对其求差值即可。

它是描述一个区域地形特征的一个宏观性的指标。

操作步骤为:打开工具箱--空间分析工具--邻域统计。

通过spatial_analyst的栅格邻域统计工具。

分别设置统计类型为平均值,邻域选择圆形,邻域设置地图,半径为50,输出像元大小为5。

即得到地形起伏度图。

2.3.5河流水体河流水体因子不仅作为生态要素单元,在城市建设用地中,须得一定的廊道宽度,不仅保障生态要素的流动,在山地地形条件下,往往也能保障城市不受河流洪涝灾害。

操作步骤为:1、缓冲区分析,打开工具箱--空间分析工具--距离--直线。

生成buffer 【buffer】,直线距离为5000。

(5000米为任意取值,只需要超过用地范围既可)2、按地形边界裁图,打开工具箱-- 搜索-- clip--剪切--按输入的要素裁剪几何体。

2.3.6地质灾害评价地质灾害图是专业部门做的地质灾害评价图,对城市建设用地选址具有很强的指导作用,部分存在地质灾害的地区因建设条件相对较好,可适当采取工程措施进行防治。

在此次评价总,地质灾害分为危险性大、中、一般、小四个区。

2.4建设用地适宜性评价2.4.1重分类对高程、坡度、坡向、地形起伏度、现状建设用地、河流水体、地质灾害,进行重分类。

按照适宜建设、较适宜建设、较不适宜建设、不适宜建设,分别赋值4、3、2、1分,为单因子的综合叠加,生成综合的建设用地适宜性评价做准备。

操作步骤:打开工具箱--系统工具--spatial_analyst_tools--重分类--重分类。

(1)对高程栅格进行重分类将高程的类别分为4类,并对其进行重分类重新赋值。

高程值在2329-2499米的为1分;2244-2329为2分;2181-2244为3分;2127-2181为4分。

(2)对坡度栅格进行重分类将坡度的类别分为4类,并对其进行重分类重新赋值。

坡度值在35%以上为1分;20%-35%为2分;10%-20%为3分,0-10%为4分。

(3)对坡向栅格进行重分类将坡向的类别分为4类,并对其进行重分类重新赋值。

坡向值在正北方向的为1分;偏北方向的为2分;东西方向的为3分;偏南方向的为4分。

(4)对地形起伏度栅格进行重分类将地形起伏度的类别分为4类,并对其进行重分类重新赋值。

地形起伏度值范围在2391以上的为1分;2303-2391的为2分;2215-2303的为3分,2127-2215的为4分。

坡度重分类坡向重分类地形起伏度重分类(5)对水体栅格进行重分类将水体的类别分为4类,并对其进行重分类重新赋值。

对水体打分为1分;一级缓冲区为2分;二级缓冲区为3分;三级缓冲区为4分。

(6)对地质灾害栅格进行重分类将地质灾害的类别分为4类,并对其进行重分类重新赋值。

对地质灾害危险性大区打分为1分;地质灾害危险性中区为2分;地质灾害危险性小区为3分;无地质灾害区为4分。

河流水体重分类地质灾害重分类2.3.2单因子要素的叠加确定权重:单因子评价要素【高程因子、坡度因子、坡向因子、地形起伏度因子、河流水体因子、地质灾害因子】利用专家打分法获得6个要素的重要性权重W=[0.15, 0.21, 0.05,0.13, 0.18, 0.28]操作步骤:打开工具箱--系统工具--Spatial_analyst_tools--栅格计算器。

三、结果本实验是对建设用地进行适宜性评价。

对于做建设用地适宜性评价,首先是对需要叠加的单因子进行确权,对单个因子进行适宜性评价,统一分为4级,然后对各单因子评价要素进行叠加运算。

最后,对综合评价数据进行重新分类定级。

通过对各因子的叠加分析,最终得到用地适宜性评价图,并对各类用地类型进行数据统计。

表用地适宜性评价因子及权重评价因子权重高程0.15坡度0.21坡向0.05地形起伏度0.13河流水体0.18地质灾害0.28将过程和最终成果中得到的用地评价图,在布局视图中添加图例、指北针、比例尺等,并在属性表中,统计各用地的面积,出图设置分辨率。

四、结论4.1建设用地选择的比较通过对以上建设用地适宜性的综合实验,得到了建设用地适宜性评价图,将此图与该项目的规划图相比较,可以看出,对于用地选择上,GIS得出的结论对于规划设计有很强的指导意义。

4.2GIS技术现在GIS技术已经广泛运用于城市规划领域,但基本停留在初级地形分析基础上。

而城乡规划作为一个复杂性学科,其本身的数据具有难以统计不好量化的特点。

现在也有一些学者或者实际项目在GIS上做了一些探索,随着大数据时代的到来,GIS其本身强大的数据管理能力,将发挥更大的功效。

与现在流行的制图软件CAD相比,GIS更加全面:1、CAD不能建立完整地理坐标系统和完成地理坐标投影变换;2、CAD处理多为规则图形,而GIS多为非几何图形;3、CAD图形功能强而属性处理能力弱,而GIS图形与属性的操作比较频繁,且专业化特征比较强;4、GIS的数据量比CAD大得多,数据结构、数据类型复杂,数据之间联系紧密;5、CAD不具备地理意义上的查询和分析能力GIS在城乡规划里的运用本身也存在一定的局限性,GIS的内容仍然停留在数据基础和空间问题上,城乡规划作为一个复杂性学科,本身是很难量化和通过空间表现来展示的。