动物营养学 第六章 能量与动物营养教学教材

- 格式:ppt

- 大小:274.50 KB

- 文档页数:40

动物营养学(6497)自学考试大纲一、本课程性质与设置的目的(一)本课程的性质和特点动物营养学是紧密围绕动物生产又直接为养殖业服务的一门科学,是动物科学专业的专业基础课。

主要特点:基本概论多、基本理论较深,前半部分主要讲述营养物质的作用及体内的代谢过程,理论性较强,后半部分主要讲述动物的营养需要量,理论性和实践应用性均较强。

学习时必须循序渐进,首先要掌握前面的基本理论,再学习动物的营养需要,结合以后所学的专业课(如养猪学)就可以用于指导和从事以后的养殖生产。

通过理论学习、课程实验与生产实践,逐步掌握各章节的主要内容,最后融会贯通。

(二)本课程在专业中的地位、任务与作用动物营养学是动物医学与动物科学的专业基础课程,只有在学好此课程的基础上,才能学好饲料和饲养学、养猪学,养羊学等其它专业课程。

动物营养学是研究动物摄入、利用营养物质全过程与生命活动相互关系的科学。

其主要任务在于:第一,研究动物生存和生产所需的营养素及各物质的生理生化功能;第二,研究并确定各种营养素的适宜需要量;第三,研究营养素在体内代谢、定量转化规律及作用调节机制;第四,动物生产与环境之间的关系;第五,寻求和改进动物营养的研究方法和手段。

动物营养学在现代动物生产中起着重要的作用,营养是决定生产效率高低和生产潜力发挥的关键因素,提高动物生产效率,除合理选用品种外,在很大程度上依赖于营养物质利用效率的提高,后者则取决于动物营养研究的扩展。

20世纪,特别是近半个世纪以来,随着动物营养、营养需要研究的深入发展和动物营养学边缘学科等领域的不断发展,动物生产的发展突飞猛进,生产水平显著提高。

(三)本课程的基本要求总的要求是掌握基本理论、基本概念;理解各营养物质在动物体内的代谢转化规律;掌握不同动物在不同生理阶段的营养需要量的特点和规律。

(四)本课程与相关课程的联系动物营养学是生命科学中理论性、应用性均较强的学科,与自然科学中三十多门学科,特别是与生命有关的学科关系密切,也和哲学、自然辨正法、经济学和法律等人文学科相互联系。

《动物营养学》课程笔记第一章绪论一、动物营养学发展1. 动物营养学起源动物营养学起源于人们对动物饲养实践中的观察和思考。

18世纪末至19世纪初,随着农业生产力的提高和科学技术的进步,人们开始系统地研究动物的营养需求与饲料的营养价值。

(1)早期研究:早期的研究主要集中在饲料的化学组成和动物对饲料的消化能力上。

法国化学家拉瓦锡(Antoine Lavoisier)提出了“呼吸是燃烧的一种形式”,为动物营养学的发展奠定了基础。

(2)李比希的贡献:德国农业化学家尤斯图斯·冯·李比希(Justus von Liebig)是动物营养学的奠基人之一,他提出了动物营养的有机体理论,即动物体需要的营养物质主要来源于饲料中的有机物质。

2. 动物营养学的发展阶段(1)初创阶段(18世纪末-19世纪末):在这一阶段,动物营养学的研究主要集中在饲料的化学分析和动物对营养物质的消化吸收上。

研究者们开始认识到不同营养物质对动物生长和健康的重要性。

(2)发展阶段(20世纪初-20世纪中叶):这一时期,动物营养学形成了较为完整的理论体系,包括营养物质的分类、营养生理学、营养代谢等。

同时,饲料工业的发展和饲养标准的建立为动物营养学的研究提供了实践基础。

(3)成熟阶段(20世纪中叶至今):随着生物化学、分子生物学、遗传学等学科的发展,动物营养学研究进入了分子水平,开始探讨营养与基因表达的调控、营养与免疫系统的关系等深层次问题。

3. 我国动物营养学发展(1)起步阶段(20世纪初-20世纪40年代):我国动物营养学研究起步较晚,主要依赖于引进和消化国外的研究成果。

(2)发展阶段(20世纪50年代-20世纪80年代):在这一阶段,我国动物营养学研究取得了显著成果,如饲料资源的开发利用、饲养标准的制定和推广等。

(3)快速发展阶段(20世纪90年代至今):我国动物营养学研究取得了世界领先水平,研究领域不断拓展,包括营养与基因调控、营养与环境友好型畜牧业、饲料添加剂研究等。

动物营养学教学大纲动物营养学教学大纲一、课程概述动物营养学是研究动物营养需求、营养物质代谢和营养性疾病的学科,是动物生产和兽医临床领域的重要基础科学。

本课程旨在使学生掌握动物营养学的基本理论和实践技能,为后续从事动物营养与健康、饲养管理、饲料配制等相关领域工作打下坚实的基础。

二、课程目标1、掌握动物营养学的基本理论、营养需求和营养物质代谢;2、熟悉动物营养与健康、饲料配制、饲养管理等方面的关系;3、了解动物营养研究的最新进展和营养性疾病的防治措施;4、能够运用所学知识解决实际生产中的问题,提高动物的健康水平和生产效率。

三、课程内容1、动物营养学基本理论:包括营养学基础知识、消化生理、吸收和代谢等;2、动物营养需求:包括不同生长阶段的营养需求、不同生理状态的营养需求、环境因素对营养需求的影响等;3、营养物质代谢:包括碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素、矿物质等营养物质的代谢和互作;4、动物营养与健康:包括营养与免疫、营养与生殖、营养与生长发育、营养与氧化应激等;5、饲料配制:包括饲料原料的选择、饲料配方设计、饲料加工工艺等;6、饲养管理:包括饲养方式的选择、饲养环境的控制、饲养过程中的营养管理等内容;7、动物营养最新进展与营养性疾病:介绍动物营养研究的最新成果和营养性疾病的防治措施。

四、教学方法1、课堂讲解:基本概念、理论、研究方法及实例分析;2、课堂讨论:针对相关话题进行讨论,提高学生的独立思考和表达能力;3、实验操作:进行相关实验,掌握动物营养研究的基本操作技能;4、案例分析:通过实际案例分析,提高学生解决实际问题的能力;5、课堂测验和作业:巩固课堂知识,提高学生的理解和应用能力。

五、实践环节1、组织学生参观养殖场、饲料厂等实际生产场所,了解生产实践中的营养问题;2、安排学生进行实验设计,针对实际问题进行实验研究,提高实践操作能力;3、引导学生参与科研项目,了解动物营养研究的最新进展,培养学生的科研能力。

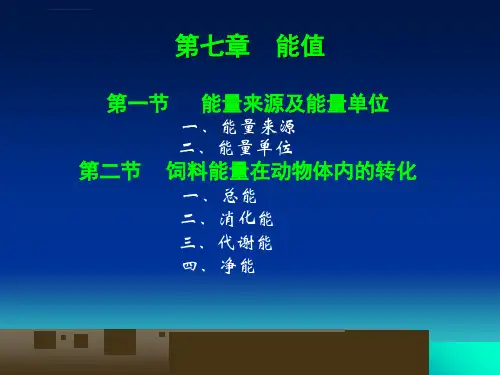

《能量与动物营养》课件一、能量的基本概念1. 能量的定义:能量是物体对外做功的能力,是物质运动和变化的基础。

2. 能量单位:焦耳(J),卡路里(cal),食物卡路里(kcal)等。

3. 能量的转化和守恒定律:能量不能被创造或消灭,只能从一种形式转化为另一种形式,总能量守恒。

二、动物营养的基本概念1. 营养的定义:营养是指生物体为维持生命活动所摄取的食物和能量。

2. 营养素:蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等。

3. 营养过剩与不足:营养过剩会导致肥胖、疾病等问题,营养不足会导致生长发育受阻、免疫力下降等问题。

三、能量与营养的关系1. 能量来源:动物通过摄取食物获得能量,食物中的营养素含有不同的能量值。

2. 能量转化:动物体内通过代谢作用将食物中的营养素转化为可利用能量。

3. 营养与能量的平衡:合理搭配营养素,保证能量摄入与消耗的平衡,维持身体健康。

四、动物的营养需求1. 基本营养需求:蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等。

2. 特殊营养需求:孕妇、哺乳期动物、青少年动物等特殊群体的营养需求。

3. 营养不足与过剩的判断:通过观察动物的生长发育、体重、健康状况等指标来判断。

五、能量与动物营养的关系实例1. 实例一:脂肪过剩导致的肥胖问题。

2. 实例二:碳水化合物不足导致的能量不足问题。

3. 实例三:维生素缺乏导致的免疫力下降问题。

《能量与动物营养》课件六、动物的摄食行为1. 摄食行为的定义:动物为了获得营养而摄取食物的行为。

2. 摄食行为的分类:寻找食物、捕食、进食、消化等。

3. 摄食行为的影响因素:环境、食物avlability、生理状态等。

七、营养代谢的基本过程1. 消化代谢:食物在消化道中被分解为小分子物质,吸收进入体内。

2. 能量代谢:体内能量的产生与消耗过程,包括基础代谢率和活动代谢率。

3. 营养代谢的调控:胰岛素、胰高血糖素等激素对营养代谢的调节作用。

八、营养与生长发育1. 营养对生长发育的影响:蛋白质、钙、磷等营养素对动物生长发育的重要性。

《动物营养学》教案一、教学目标:1. 了解动物营养学的基本概念和重要性。

2. 掌握动物营养需求的各个方面,包括能量、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等。

3. 学习动物营养学的实际应用,如饲料配制和饲养管理。

二、教学内容:1. 动物营养学的基本概念:介绍动物营养学的定义、研究对象和目的。

2. 动物营养需求的各个方面:a. 能量:解释能量在动物体内的作用,介绍能量单位、能量来源和能量需求量的确定。

b. 蛋白质:介绍蛋白质的基本概念、氨基酸的作用和蛋白质需求的确定。

c. 脂肪:讲解脂肪的作用、分类和脂肪需求的确定。

d. 维生素和矿物质:介绍维生素和矿物质的基本概念、作用和需求的确定。

三、教学方法:1. 讲授法:讲解动物营养学的基本概念、营养需求的各个方面。

2. 案例分析法:分析实际案例,让学生更好地理解动物营养学的应用。

3. 小组讨论法:分组讨论饲料配制和饲养管理的相关问题,培养学生的实践能力。

四、教学步骤:1. 引入:通过提问方式引导学生思考动物营养学的重要性。

2. 讲解:详细讲解动物营养学的基本概念和营养需求的各个方面。

3. 案例分析:分析实际案例,让学生了解动物营养学的应用。

4. 小组讨论:分组讨论饲料配制和饲养管理的相关问题。

5. 总结:总结本节课的主要内容和知识点。

五、教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况,评估学生的参与度。

2. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的表现,包括观点阐述和团队协作。

3. 课后作业:布置相关的课后作业,检查学生对课堂内容的理解和掌握程度。

六、教学内容:1. 饲料配制:介绍饲料配制的原则和方法,包括平衡膳食和营养添加剂的使用。

2. 饲养管理:讲解饲养管理的基本原则,包括饲养环境、饲养密度和饲养周期等。

3. 动物营养与健康:探讨动物营养与动物健康之间的关系,包括营养性疾病和饲料安全等。

七、教学方法:1. 讲授法:讲解饲料配制和饲养管理的基本原则。

2. 案例分析法:分析饲料安全和营养性疾病的实际案例,让学生了解其影响和预防措施。

动物营养学教案动物营养与环境工程教研室绪论一、基本概念1.营养学(nutrition):是沟通动物生物化学和生理学的桥梁,是应用生物化学、生物学、生理学、生物统计学等手段研究养分的营养生理功能、消化吸收、饲料营养价值以及养分需要量的一门基础学科。

2.动物饲养学(feeding):是动物营养学原理在动物饲养实践中的应用。

研究和阐明如何正确应用营养标准和饲料营养价值表配制全价日粮,以满足动物各种养分需要量,同时研究饲料加工生产技术及动物饲喂技术,以充分发挥动物生产性能和饲料营养价值的一门学科。

3.饲料(feed/feedstuff):即动物的食物,是指一切能被动物采食、消化、吸收、利用并对动物无毒害作用的物质。

饲料是相对的,有量的区别和畜种的区别;饲料可以是简单的、单一的,也可以是配合的;4.营养(nutrition):指动物摄取、消化、吸收和利用食物中的营养物质以维持生命、生产产品的过程。

5.营养素(nutrients):即养分,指饲料中凡能被动物用以维持生命、生产产品及具有类似化学成分性质的物质。

必需养分(essential nutrients):指动物体内不能合成或合成速度很慢,不能满足动物需要,必须由饲料中提供的养分。

非必需养分(indespensible nutrients):指虽然具有一定的生理功能,但动物体内可以合成,不是必需由饲料中提供的养分。

6.营养价值(nutritive value):饲料或养分完成一定营养或营养生理功能作用的大小。

二、动物营养学的内容与地位1.内容(1)研究动物所需养分的种类,并阐明营养素的摄取、消化、吸收及代谢的量变规律及特点;(2) 研究和估计养分的需要量。

动物对环境的影响(3) 研究养分与动物内外环境间的关系。

环境对养分利用的影响2.地位(1)动物营养学是动物饲养学的两大主干之一,主要阐明动物所需养分的种类、数量及其功能。

((Nutrient Requirement/Feeding Standard)(Nutritive Values)(2) 动物营养学是动物生产过程或组织动物生产不可缺少的基本知识。