抗血小板聚集新进展(大型试验、指南汇总)

- 格式:ppt

- 大小:3.80 MB

- 文档页数:72

抗血小板药物研究进展在我国,随着人民生活水平的提高,伴随饮食结构不合理、生活节奏加快以及不良生活习惯等,血栓栓塞性疾病的发病率也在逐年上升。

据国内统计,自2001年来,脑梗死、冠心病、心肌梗死一直在疾病死亡排位中位居前 4 位,以心血管疾病为例,我国冠心病发病率高达77人/10万,急性心肌梗死发病率为42人/10万,大城市脑梗死发病率也接近发达国家水平,而且以每年5%的速度递增。

一、血小板在血栓形成中的作用血小板参与血栓形成过程的许多环节,在血栓形成过程中具有极其重要的作用。

正常循环血液中,血小板处于静息状态。

当血管破损或血液中出现血小板活化因子时,血小板即由静息状态转为功能状态,称血小板活化。

血小板在破溃部位黏附、聚集形成白色血栓,黏附聚集的血小板活化释放多种物质,同时为凝血因子活化提供平台,凝血因子瀑布式活化使纤维蛋白原转变为纤维蛋白,网罗红细胞等形成红色血栓。

可见血小板在血栓的形成过程中具有重要作用,如果能有效地抑制血小板的活化,即可阻止或延缓血栓的形成。

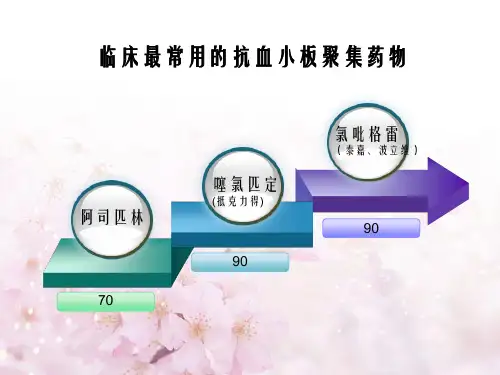

二、抗血小板药物的分类1.血栓素A2(TXA2)抑制剂阿司匹林是最早被应用于抗栓治疗的抗血小板药物,也是联合用药治疗动脉血栓的基本药物。

阿司匹林是血栓素A2(TXA2)生物合成的抑制剂,能促进环氧化酶(COX)活性部位第529 位丝氨酸乙酰化,不可逆抑制COX 的活性,进而导致TXA2生成减少,从而阻止血小板的聚集和释放反应。

此外,阿司匹林还能减少凝血酶的生成,加强纤维蛋白凝块的通透性与溶解,促进血小板内NO 的生成。

阿司匹林的主要缺点在于对环氧化酶的特异性,这意味着其在抑制血栓素形成的同时并不影响血小板的分泌和粘附,因而既不缓解动脉硬化的进程也不抑制血管平滑肌细胞的分裂。

另外,阿司匹林对ADP等其他刺激产生的血小板激活也没有明显的抑制作用。

同时,阿司匹林会引起严重的胃肠道反应, 较大剂量可引起胃溃疡,无痛性胃出血。

2.磷酸二酯酶抑制剂磷酸二酯酶抑制剂的代表药物主要有双嘧达莫(Dipyridamole)和西洛他唑(Cilostazol)。

adp诱导的血小板聚集实验原理与方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!ADP诱导的血小板聚集实验原理与方法简介血小板聚集实验是一种常用于评估血小板功能的体外试验方法。

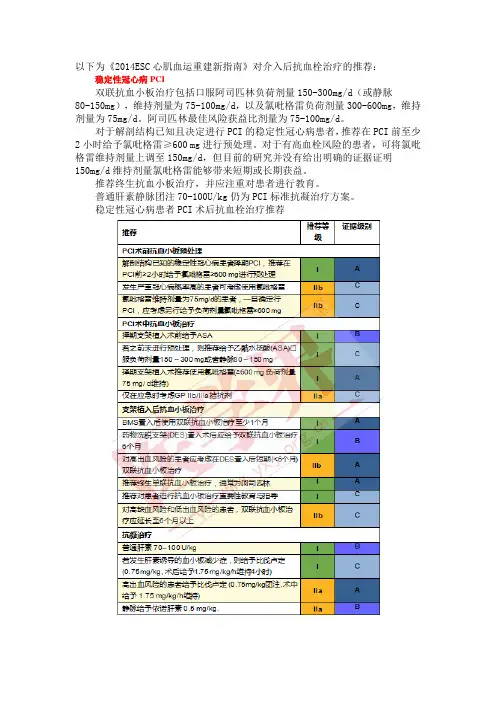

以下为《2014ESC心肌血运重建新指南》对介入后抗血栓治疗的推荐:稳定性冠心病PCI双联抗血小板治疗包括口服阿司匹林负荷剂量150-300mg/d(或静脉80-150mg),维持剂量为75-100mg/d,以及氯吡格雷负荷剂量300-600mg,维持剂量为75mg/d。

阿司匹林最佳风险获益比剂量为75-100mg/d。

对于解剖结构已知且决定进行PCI的稳定性冠心病患者,推荐在PCI前至少2小时给予氯吡格雷≥600 mg进行预处理。

对于有高血栓风险的患者,可将氯吡格雷维持剂量上调至150mg/d,但目前的研究并没有给出明确的证据证明150mg/d维持剂量氯吡格雷能够带来短期或长期获益。

推荐终生抗血小板治疗,并应注重对患者进行教育。

普通肝素静脉团注70-100U/kg仍为PCI标准抗凝治疗方案。

稳定性冠心病患者PCI术后抗血栓治疗推荐非ST段抬高型急性冠脉综合征患者PCI对于冠脉解剖结构已知且无禁忌症,接受PCI治疗的非ST段抬高的急性冠脉综合征患者,推荐给予普拉格雷60 mg负荷剂量、10 mg每日剂量进行抗血小板治疗。

对于冠脉解剖结构未知的患者不推荐普拉格雷预处理,也不推荐给予GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂进行预处理。

氯吡格雷在非ST段抬高型急性冠脉综合征和ST段抬高型心肌梗死患者血运重建术前的应用只在普拉格雷或替格瑞洛无法获取或患者存在这两种药物使用禁忌证时使用。

非ST段抬高型急性冠脉综合征患者行PCI时的抗血栓推荐ST段抬高型心肌梗死患者PCI由于HORIZONS-AMI、EuroMAX及HEAT-PPCI试验结果显示,与肝素组相比,比伐卢定组的大出血发生率并无减少,因此新指南中比伐卢定在直接PCI的地位下调(IIa、A)。

新指南推荐对无禁忌证的所有患者给予阿司匹林(起始口服负荷剂量150~300 mg或静脉80~150 mg),并以每日75~100 mg的维持剂量进行长期治疗;除阿司匹林外,推荐给予P2Y12抑制剂,并维持超过12个月(除非存在出血风险等禁忌证)。

新型口服抗凝药(NOAC)治疗心房颤动新进展一概述心房颤动(简称房颤)是临床最常见的持续性心律失常,整体人群患病率接近1%。

根据美国近年的流行病学研究推算(美国2006年调查结果显示在3亿人口中有房颤患者560万),我国房颤患者估计在1000万人以上。

房颤的患病率与年龄密切相关,80岁以上老年人患病率接近10%.随着我市人口老龄化的加速,房颤患者人数也将急剧增大。

研究表明,房颤患者在健康状况、生理功能、社会功能和心理健康等各个方面均较冠心病更差。

房颤最严重的后果是因血栓栓塞而致残致死,在所有的脑卒中患者中,因房颤导致的脑卒中占15%- 25%。

房颤患者发生脑卒中的风险是正常人的5-6倍,每年达5%,而发生过脑卒中的患者,每年脑卒中再发风险为12%。

房颤使房颤患者的总死亡风险增加近两倍,是常见而且危害极大的心血管疾病.预防血栓栓塞特别是脑卒中是治疗房颤的主要目标,口服华法林抗凝治疗是目前最为有效的手段,可使房颤血栓栓塞的危险降低约2/3。

欧美国家进行的临床试验证明,华法林的抗凝治疗强度应维持在国际标准比值(INR)2。

0-3。

0,INR高于3.0出血并发症增加,低于2。

0则不能达到预防血栓栓塞的目的.阿司匹林也有一定的降低脑卒中的作用,但最新的荟萃分析显示其降低房颤患者脑卒中风险的效果不足20%.其他抗血小板的药物如氯吡格雷或双联抗血小板治疗疗效均不如华法林,指南不推荐作为一线治疗方案。

在过去的40多年时间里,以华法林为代表的香豆素类是唯一被批准用于长期抗凝治疗的药物,这类药物通过抑制氧化型维生素K的还原,从而抑制肝脏合成凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ的活化,阻止凝血瀑布反应的发生,称为维生素K拮抗剂(VKA)。

然而华法林存在着明显的缺陷从而严重影响房颤患者抗凝的普及和疗效.首先,华法林的主要缺陷是药代动力学方面的。

其治疗窗窄、起效慢、需频繁的监测来调整剂量以及与多种食物、药物间产生相互作用使其在临床应用中受到限制.各种遗传和环境因素如食物、药物均会影响华法林抗栓的效果及其安全性,从而要求患者必须频繁监测INR,以确保抗凝治疗窗内时间(TTR)即有效抗凝时间达到60%以上才会获益。

血小板聚集试验(PAgT)检测的临床意义一、概述血小板聚集是指血小板与血小板之间相互黏附,聚集成团的特性。

血小板黏附于胶原纤维后,就启动了血小板聚集反应。

参与血小板聚集的物质主要有血小板膜表面受体GPIIb/IIIa(为Fg受体)Fg和Ca2+,同时vWF、Fn 也可与GPIIb/IIIa和Ca2+或其他二价离子发生聚集反应。

能够诱导血小板发生聚集的物质称血小板聚集诱导剂。

血小板聚集是血小板进一步活化和参与二期止血、促进血液凝固的基础。

二、检测方法血小板聚集试验 (PAgT) 的测定方法较多,包括 PRP 透射比浊法、全血电阻抗法、剪切诱导法、光散射比浊法、微量反应板法和自发性血小板聚集试验等。

PRP 透射比浊法最常用,对鉴别和诊断血小板功能缺陷最有价值,但其不足是制备 PRP 时可因离心作用激活血小板,对小的血小板聚集块不敏感,高脂血症可影响 PRP的透光度。

三、临床意义1. 血小板聚集率降低:反映血小板聚集功能减低、有出血倾向,或抗血小板药物服用过量。

常见于血小板无力症、贮藏池病及低(无)纤维蛋白原血症、尿毒症、肝硬化、Wilson病、维生素 B12缺乏症、服用血小板抑制药物(如阿司匹林、氯吡格雷、双嘧达莫等)。

2. 血小板聚集率增高:反映血小板聚集功能增强,常见于血栓前状态和血栓疾病等,或抗血小板药物对其效果不明显。

常见于血栓性疾病,如急性心肌梗死、心绞痛、糖尿病伴血管病变、脑血管病变、高β-脂蛋白血症、抗原-抗体复合物、人工瓣膜、口服避孕药等。

四、临床应用血小板功能检测的临床应用主要有三点:预测血栓风险,预测出血风险以及指导个体化治疗。

1. 急诊:怀疑血栓(心梗、脑梗)患者应立即实施血小板功能及凝血功能检测。

有助于筛查出症状或病灶不明显早期血栓患者,提早血栓诊断时间。

2. 心内科:对一些长期服用抗血小板药物(氯吡格雷或阿司匹林等)的高血压病人,进行检测,及时的发现“药物抵抗”的患者,针对这些患者进行“个体化”的抗血小板治疗,调整用药方案,将显著提高治疗效果。

2023神经介入手术中的抗血小板和抗血栓药物指南更新・■.刖百本文件是对2014年神经介入外科学会指南〃神经介入手术中的血小板功能抑制剂和血小板功能研究"(2014年SN1S指南)基础上的更新。

2014年SNIS指南侧重于不同药物的描述及其对血小板活性影响的研究,在简要讨论了新批准的用于直接凝血酶抑制剂和凝血因子Xa抑制剂的逆转药物后,当前的文件强调了病理特异性的考虑。

方法我们使用与2014年SNIS指南类似的方法对自2014年SNIS指南以来可用的研究进行了结构化的文献综述。

建议是基于自2014年以来可用的现有文献。

根据专业知识对来自北美学术机构的神经外科、神经病学、介入神经放射学和药理学专业专家进行了选聘。

从2013年12月1日至2023年9月30日,对MED1INE数据库(PUbMed)进行计算机检索,检索词包括〃抗血小板二〃抗凝药物二〃治疗〃、〃血管内二〃神经血管内〃和〃介入放射学〃,确定在接受神经介入手术的患者管理中使用抗血小板和抗凝药物的已发表文章。

在撰写此共识文件时,考虑了相关的英语文章。

文献综述主要包括病例系列和非随机单中心研究。

我们对证据的质量进行了分级。

建议是通过作者的共识会议达成的,然后是SNIS标准和指南委员会以及SNIS董事会的补充意见。

直接口服抗凝剂的逆转自2014年SNIS指南发布以来,直接口服抗凝血剂(DOACS)-包括直接凝血酶抑制剂达比加群和直接Xa因子抑制剂阿哌沙班、贝曲沙班、依度沙班和利伐沙班使用显著增加。

这类抗凝剂是目前全球使用最广泛的口服抗凝剂(OAC)。

神经介入医师越来越有可能遇到使用DOACs的患者,这些药物可能会增加某些神经介入手术出血的风险,因此了解如何在紧急和紧急情况下逆转这些药物是很有帮助的。

从实践的角度来看,这些因素的逆转可以分为两类。

凝血酶抑制剂直接逆转对于凝血酶抑制剂(达比加群)的直接逆转,依达鲁珠单抗是一种人源化的单克隆抗达比加群抗体片段,自2015年获得FDA批准以来显示出很好的疗效。