隋唐五代时期的妆饰文化-精

- 格式:ppt

- 大小:839.50 KB

- 文档页数:16

隋唐妇女面部化妆与发饰演变

隋唐妇女的面部妆饰唐代妇女的化妆顺序大致如次:一敷铅粉;二抹敷脂;三涂鹅黄;四画黛眉;五点口脂;六描面靥;七贴花钿。

古时妇女常将原来的眉毛剃去,然后用一种以烧焦的柳条或矿石制成的青黑色颜料画上各种形状,名叫“黛眉”。

唐代妇女黛眉名目甚多,从细而长的“蛾眉”到宽二阔的“广眉”,应有尽有。

《簪花仕女图》中贵族妇女的眉饰,就是一种广眉。

所谓“花钿”是两眉之间的装饰。

据说在南北朝时,一日,寿阳公主卧殿檐下,一朵梅花正落其额上,染成颜色,拂之不去。

宫女见之奇异,乃争相效仿。

到了唐代,花钿除了用颜色染绘之外,还有用金属制造者。

至于面靥,是因为有个贵妇,面颊上有块斑痕,特点此作为掩饰,众人觉其妍丽,便竞而效之,遂成一时风气。

左1图为“花钿妆”妇女;左2图为“黛眉妆”妇女;左3图为“花黄妆”妇女。

左4图为“面靥妆”妇女;左5、6图为“花钿妆”妇女。

妇女发髻的演变唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。

大体看来,隋代发式比较简单,变化较少,一般为平顶式,将发层层堆上,如帽子状。

唐代初期仍有梳这种发式的,只是顶部不如隋代那样平整,已有高耸趋势,大多作成云朵型。

到太宗时,发髻渐高,形式也日益丰富。

左1图为隋代妇女的发髻;左2、3图为初躺妇女的发髻。

左4、5图为盛唐妇女的发髻;左6图为中唐妇女的发髻。

左7图为中晚唐妇女的发髻;左8图为晚唐妇女的发髻;右图为五代妇女的发髻。

隋唐时期为什么会盛行妇女妆饰之风?以哪些发髻为主?隋唐时期妇女的妆饰之风盛行,发髻式样和首饰种类花样翻新,丰富多彩;化妆术日益精进,超过前代。

人们对妆饰有强烈的追求,往往宫中有什么新式样流传出来,民间竞相仿效,很快成为全社会的风气。

妆饰的发展充分说明了人们对仪表美的追求,也体现了当时经济的繁荣和人民生活相对的稳定和改善。

发髻隋唐时期妇女发髻的式样千姿百态,丰富多彩。

据段成式《髻鬟记》、宇文氏《妆台记》等文献,以及绘画、考古发现可知,妇女发髻有四五十种之多,其中最具特点的有高髻、花髻、椎髻、双髻、坠马髻、闹扫妆髻、双髻等。

髻鬟之上,又用各种金玉簪钗、犀角梳篦等作为装饰,所以又有"宝髻"之称。

妇女妆饰好追求时尚,许多流行的发髻大都由贵族妇女的倡导所致。

唐朝初年,发髻在隋代平顶式发髻基础上,略有加高,有"半翻"、"反绾"等样式,其中最具特点的"半翻髻",便是唐高祖时从宫廷中传出来的。

天宝年间以后,贵妇中流行戴假髻,当时称为"义髻"。

《明皇杂录》记载:"杨贵妃尝以假髻为首饰,而好服黄裙。

天宝末童谣曰:'义髻抛河里,黄裙逐水流。

'"①杨贵妃好"义髻"便带动了义譬在社会上的流行。

唐僖宗时,宫人的束发都很紧、很高。

黄巢起义军占领长安后,他逃至四川成都,同时把发根紧束向上梳出的发髻式样,也传至四川,"蜀中妇人都效之",时谓之"囚髻"。

发髻的式样因人们年龄、婚姻、职业等不同而发生变化。

这时,未婚女子梳双髻。

双髻又称"双螺髻",是将头发梳于头顶的两侧,所以又叫"丫髻"、"丫头"、"丫环",这成为未婚女子的代称。

同时,奴婢头上大都梳双髻,这从敦煌壁画中可以找到证明。

【隋朝历史】隋唐五代服饰:唐代女子妆容解析唐代妇女好面妆,奇特华贵,变幻无穷,唐代前后都未出现过如此盛况。

唐代妇女的化妆顺序大致如次:一敷铅粉;二抹敷脂;三涂鹅黄;四画黛眉;五点口脂;六描面靥;七贴花钿。

花钿花钿是唐代面部装饰的一大特点。

这种在脸部额间贴上花钿进行装饰和点缀的方法,在唐时十分盛行,尤其是唐的后期更为时尚,并且有多种效果,这在王建的诗中记得十分详细:“腻如云母轻如粉,艳胜香黄薄胜蝉。

点绿斜蒿新叶嫩,添红石竹晚花鲜。

鸳鸯比翼人初贴,蛱蝶重飞样未传。

沉复萧郎有情思,可怜春日镜台前。

”从诗句中我们能体会到当时花钿视觉效果如何,从而知道花钿的质地是薄而轻的,色是腻而艳的,样式有鸟、虫、花叶等。

这在当时的壁画、绢画上都有反映。

靥钿又称“贴花子”。

靥钿是在脸颊上点画出如星如月的形状,然后用胭脂、丹青涂抹上去。

从新疆吐峪沟出土的绘画残片上,发现妇女面部有红花子的装饰痕迹,又从《捣练图》中看到妇女额头上有红瓣花片的装饰,《木兰诗》中“当窗理云鬓,对镜贴花黄”的“花黄”即指将金箔剪刻出花形,装饰在面部贴在额头上的叫花钿,贴在两颊的是靥钿。

眉饰唐女画眉千奇百态。

唐代妇女用青黑色颜料将眉毛画浓,叫做“黛眉”。

“黛眉”是汉代以“黛”画眉风气的延续。

《太平御览》中记载:“染青石谓之点黛。

”白居易的《上阳发白人歌》中“妇人去眉,以丹紫三四横钓于目上下,谓之血晕妆”,十分明确地记述了“黛石”的质地、颜色和功能,为后人留下了宝贵的历史资料。

当时妇女修眉,除剃掉原来的淡眉外,还要刮净额毛,用“黛”画出各种眉毛式样。

唐玄宗曾命令画工设计数十种眉形,以示提倡。

如鸳鸯眉、小山眉、五岳眉、三峰眉、函烟眉、拂云眉、倒晕眉、挂叶眉、黑烟眉、半额眉等。

最常见的是蝴蝶眉。

张籍《倡女词》中记“轻鬓丛梳阔扫眉”。

白居易的《上阳发白人歌》中描述“青黛点眉眉细长”以及“莫画长眉画短眉”等都是记载了画眉的长、短、宽、窄和浓淡。

李商隐诗“八岁偷照镜,长眉以能画”。

隋唐五代服饰唐代女子发型隋唐五代服饰唐代女子发型发髻是古代妇女最常用一种发式,它们起源于夏商周,备于周,到了隋唐发展已达到了艺术的高峰。

所谓发髻就是挽束头发,将其盘结于头顶或头后。

由于挽束方式的不同,产生的效果也各异。

唐代妇女常用的发髻有:高髻、花髻、倭坠髻、坠马髻、闹扫妆髻、反绾髻、峨髻、低髻、小髻、乌满髻、囚髻、抛家髻、回鹘髻、凤髻、从梳百叶髻、反首髻、双髻、木髻、鬟、鬓等三十多种,形式虽多但总体上不外乎两种类型:一种梳于头顶,一种梳于脑后。

这里着重阐述一下高髻、花髻、倭坠髻、坠马髻、闹扫妆髻、鬟等比较典型的发式。

初唐时身份较高的妇女,已一改隋代的平云式,单纯向上高耸,作成种种不同发展。

《妆台记》“唐武德中,宫中梳半翻髻,又梳反绾髻、乐游髻。

”上行下效,成为风气。

大臣曾请唐太宗下令禁止,唐太宗虽也加以训斥但后来又问近臣令狐德,妇女发髻加高是什么原因?令狐德以为,头在上部地位重要,高大些也有理由。

因此高髻不再受限制而更加多样化。

飞髻、朝天髻,都属于高髻。

初唐时,发髻一般都缠得比较紧,高高的立在头顶上,元微之在《李娃行》曾提及“城中皆一尺,非妾髻鬟高”。

又如李贺的“峨髻愁暮云”等来形容当时高髻之高度。

当然一般的妇女的头发不足以达到这种高度,所以假发非常流行,在头发中加垫上木头做的假冠、发垫等,把头髻垫高,杨贵妃就喜爱用假发,当时叫它义髻。

后来出现了所谓的蝉翼,即将鬓角处的头发向外梳开,形成极薄极开扩的一层,然后在头顶上做成一个高髻。

这时还有在头顶上盘成的球形双髻和扁形的斜髻,也有把头发向左右梳开后在耳边梳成两个水滴状的垂髻。

垂髻,其形先将头发缕在脑后,再在其末端绾成一把,结成一个小团(髻)。

花髻是一种将各种鲜花插于发髻上作髻饰。

李白《宫中行乐词》有“山花插宝髻”之句;万楚《茱萸女》有“插花向高髻”等。

髻插牡丹,因唐人重牡丹,认为是花中之王,富贵之花,特别是贵家之女更喜欢用牡丹花簪之髻上显示其妖媚与富丽。

隋唐、宋代首饰佩饰隋唐五代的首饰佩饰大带金镶玉步摇簪龙纹〓尾双龙戏珠金腕轮四蝶银步摇簪隋玻璃戒指隋唐五代的首饰佩饰(一)发饰1.假髻隋唐五代妇女盛行高髻,不仅以假发补充,而且还像汉代巾帼那样做成脱戴很方便的假髻,称为“义髻”《唐书·五行志》:“天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽,妇人则簪步摇钗,衿袖窄小。

”杨贵妃常以假髻为首饰,而好服黄裙,时人为之语曰:“义髻拖河里,黄裙逐水流。

”在新疆吐鲁番阿斯塔那唐张雄夫妇墓出土一件木胎外涂黑漆的义髻,其底部小孔留有金属簪的锈迹,此墓出土女俑头上髻式与此相同,上绘精致花纹。

该地唐墓出土一件纸胎涂漆描花的头饰,与峨髻相近,南京南唐二陵俑也戴此种头饰,惟没有繁缛的花纹,出土时称为纸冠,也可能为义髻之一种。

此外回鹘髻也是假髻,巾子则是衬垫头发所用。

2.发钗隋代发钗作双股形,有的一股长一股短,以利方便插戴,湖南长沙隋墓曾出土银质镶玉的发钗,钗首作花朵形,名为钗朵。

中晚唐以后,安插发髻的发钗钗首花饰简单,另有专供装饰用的发钗,钗首花饰近于鬓花。

晚唐适应高髻的实用出现长达30厘米至40厘米的长钗,仅江苏丹徒就出土700多件,陕西西安、浙江长兴等地也有发现。

西安南郊惠家村唐大中二年(公元848年)墓出土双凤纹鎏金银钗长37厘米,钗头有镂空的双凤及卷草纹。

另有镂空穿枝菊花纹钗,形象丰美。

广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗、花穗钗、缠枝钗、圆锥钗等,用模压、雕刻、剪凿等工艺做成,每式钗朵都是一式两件,花纹相同而方向相反,可知是左右分插的。

3.簪五代时用细金丝盘花,1956年安徽合肥西郊出土一批南唐保大年间的金首饰中,有一件双蝶花钿簪,用金丝盘成两只相向飞舞的蝴蝶,两翅满镶黄色琥珀。

4.步摇簪唐代贵妇簪步摇,陕西西安韦泂墓壁画,陕西乾县李重润墓石刻都有插步摇簪的人物形象。

《杨妃外传》说唐玄宗叫人从丽水取最上等的镇库紫磨金,琢成步摇亲自给杨贵妃插于鬓上。

“云鬓花颜金步摇”,是唐诗人对杨贵妃的描写。

隋唐五代服饰:唐代女子头饰隋唐五代服饰:唐代女子头饰唐代妇女配饰种类丰富,型制华美,色彩绚丽,常见的有钗、簪、步摇、钿、栉具几大类,其中,钗和簪最普遍。

唐代簪花风尚驰名中外。

敦煌莫高窟唐代壁画上的妇女,头上簪有数朵美丽的鲜花。

著名的唐代《簪花仕女图》中的五位妇女,身披轻纱,头绾高髻,髻上簪有特大的花朵。

有的簪真花,有的簪假花。

唐代杨国忠任右丞相时,杨式兄妹极端奢侈。

杜甫的《丽人行》中记载:“头上何所有? 翠为厄叶垂鬓唇。

”中的“厄叶”,即髻上的花饰。

可见,当时的贵妇人是极其讲究发上的花饰。

据说,唐玄宗每年十月幸临华清宫,杨国忠姊妹五家扈从。

每家为一队,着一色衣,五家合队照映,如百花盛开。

簪花仕女图步摇唐代的步摇与汉魏时期有较大不同,多用金玉制成鸟形,鸟口衔有珠串,随着人体运动而摆动。

杨贵妃的金步摇,最为精美。

它是唐明皇派人从丽水取来的上等材料,由名师精心雕琢而成。

钗钗,是妇女的一种首饰,由两股簪子合成,不同发钗的区别主要在于钗头上形状的不同; 簪,用来绾住头发的一种首饰,根据质地的不同分为金簪、银簪、玉簪等; 钿,古代一种嵌金花的首饰,色彩丰富,多为花钿、金钿等; 栉具是妇女的梳头工具,唐代栉具多为月牙状; 步摇是一种贵重华丽的饰品,因其上面有垂珠,随着走路的节奏来回摇摆而得名,根据材质的不同,有金步摇、玉步摇等,动感十足; 鲜花也是唐代妇女喜好的一种饰品,尤其以佩戴牡丹居多. 唐代妇女的发型样式和配饰种类远不止于此,她们还常用假发、丝绢等,在充分继承前朝发饰的基础上不断创新,另外,唐文化的开放性和兼容性,促使外来服饰文化得到一定程度的推广,唐妇女多数喜好戴胡帽,穿胡服,别有一番异域风情. 多种类型的配饰同丰富多彩的发式一起,共同打造了一个个国色天香、妩媚动人的唐代妇女形象,构成了唐代璀璨夺目的妆饰文化。

本文作者:行业报告头条。

隋朝女子化妆特色

隋朝时期,女子化妆开始注重色彩和妆容的搭配,展现出清新自然的美感。

以下是隋朝女子化妆的一些特色:

1. 简约的底妆:隋朝时期,女子追求自然健康的肤色,底妆通常以白粉为主,注重均匀肤色和遮盖瑕疵。

2. 眼妆的细节:隋朝女子的眼妆注重细节修饰,使用黛或青黛来画细长的眉毛,展现出眉眼的秀气。

此外,还会使用胭脂在眼尾处点染出层次感。

3. 腮红与口红的搭配:腮红和口红色泽自然,注重与妆容的协调。

腮红通常以粉色为主,口红则以朱红色为主。

4. 轻薄的粉底:隋朝女子注重粉底的轻薄自然,使用薄薄的一层白粉打底,呈现出自然的皮肤质感。

综上所述,隋朝女子的化妆特色主要体现在底妆、眼妆、腮红和口红的搭配上,展现出清新自然的美感。

这些化妆技巧和元素的使用,反映了当时社会的审美观念和文化特色。

隋唐女子头饰与面妆

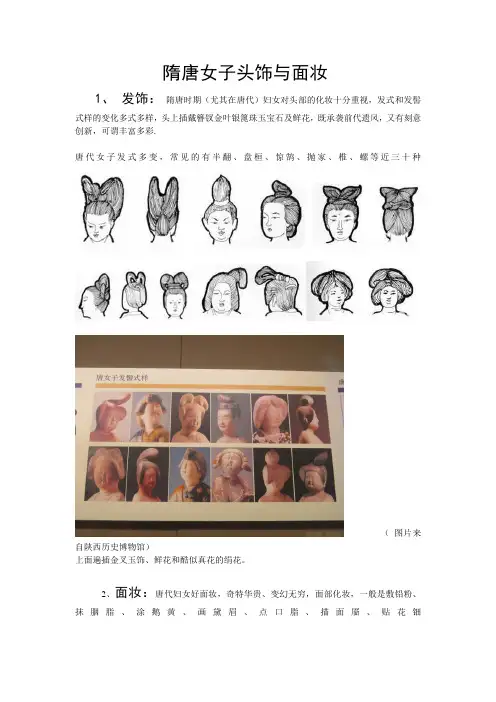

1、发饰:隋唐时期(尤其在唐代)妇女对头部的化妆十分重视,发式和发髻式样的变化多式多样,头上插戴簪钗金叶银篦珠玉宝石及鲜花,既承袭前代遗风,又有刻意创新,可谓丰富多彩.

唐代女子发式多变,常见的有半翻、盘桓、惊鹄、抛家、椎、螺等近三十种

(图片来自陕西历史博物馆)

上面遍插金叉玉饰、鲜花和酷似真花的绢花。

2、面妆:唐代妇女好面妆,奇特华贵、变幻无穷,面部化妆,一般是敷铅粉、抹胭脂、涂鹅黄、画黛眉、点口脂、描面靥、贴花钿

(来自陕西历史博物馆)(1)梅花妆。

传说宋武帝女寿阳公主在含章殿睡,梅花飘着其额。

其式,在额上画一圆点,

或多瓣梅花状,唐时很流行。

在嘴角酒窝间加二小点胭脂,或用金箔剪刻成花纹贴在额上或两眉。

这样金箔花纹叫“金钿”,若

用在两颊的,也称“靥钿”。

3、耳饰:耳坠,有金耳坠、嵌宝金耳坠等。

4、发饰:样式变化多样,

(釵朵)

(步摇)

5、履:是唐代女子穿着的与褥裙相配合的鞋子样式,用麻线编织。

唐女子仍为

天足,鞋子样式与男子无大差别,只是女子足服中多凤头高跷式履,履上织花或绣花。

隋朝女子发妆特色

隋朝女子的发妆特色主要包括以下几个方面:

1. 发髻形式多样:隋朝女子的发髻形式非常多样,包括平髻、翻荷髻、单刀半翻髻或双刀半翻髻等。

这些发髻的造型各有不同,展现出不同的风格和气质。

2. 发饰精美:隋朝女子注重头发的装饰,常常佩戴各种精美的发饰,如花钗、珠翠等。

这些发饰不仅有装饰作用,还有象征意义,展现出女子的社会地位和财富。

3. 发型融合胡风:隋朝女子的发妆受到胡风的影响,发型和发饰的融合使得整个造型更加华丽和精致。

这种融合也反映出当时社会的文化交流和融合。

4. 剃发为时尚:在隋朝,剃发是一种时尚,女子常常将前额的头发剃掉,使发际线更加清晰。

这种剃发的做法不仅是一种时尚,也展现出当时社会的审美观念和文化传统。

总体来说,隋朝女子的发妆特色以多样的发髻和精美的发饰为主,同时受到胡风的影响,使得整个造型更加华丽和精致。

这些特色反映了当时社会的审美观念和文化传统。

隋、唐、五代女子发髻据现有资料记载:隋有迎唐八鬟髻、翻荷髻,唐有倭坠髻、望仙髻等,发式之变化不胜枚举。

待到唐晚期时,社会动荡,统治解体,出现了五代十国,中国重又陷入分裂,国力呈下降趋势。

综上所述,此一时期隋的统治时间短暂,五代又逐步没落,因此最具代表性的唯举唐代。

当时一些发式取名为云髻、云鬟、云鬓等,是一种极为形象化又恰如其分的形容,鸦、云、绿云青云、青丝等常被古人喻为妇女头发又密又黑之貌。

“宝髻”是将金银、宝玉、珠翠饰于髻上,“乐游”则是将当时的一座宫殿名用于髻名,“愁髻”等则与当时的画眉及面妆相联系。

面妆则有额熏、眉黛、红粉、口脂、花钿、装靥等。

有施于额间、亦有施于两鬓,还有点缀于嘴角二侧。

鬓式又与发式相配,各式鬓角厚薄不一,疏密有致,大小不等。

其名诸如蝉鬓、云鬓、雷鬓、丛鬓、轻鬓、圆鬓等。

倭坠鬓:喻其似蔷薇花低垂欲拂之态。

《古今注》载:“倭坠髻—云坠马髻之余形也。

”其形似倒垂侧向一边。

发髻挽得很低,这是此髻得特色。

类似于汉代之坠马髻,约在唐天宝年间初现,到贞元年间重又流行,只是髻式稍有变化而已。

高髻:比喻髻式高耸而得此名,是当时极为流行的一种发式,且样式变化无穷。

如万楚诗句“托花向高髻”。

李贺诗句“峨髻愁暮云。

”其中更有卢微君的“城中皆一尺,非妾髻鬟高”等,都生动、形象地描绘出了高髻,高鬟的风采。

凤髻:高髻中的一支,取其髻式似凤而得名,装饰金翠凤凰。

欧阳洵的《凤楼春》载“凤髻绿云丛”,即指此种发式妆饰。

螺髻:白居易《绣阿弥陀佛赞》:“金身螺髻,玉毫甘目。

”是取其形似而得名,本为儿童发髻,在头顶上梳螺状髻,初唐时曾盛行于宫廷。

我们在太原金胜村唐墓出土的壁画,陕西永泰公主墓出土的石刻等处,均能见到螺髻。

花髻:亦是高髻中的一种,李白《宫中行乐图》中云:“山花插宝髻”。

万楚《茱萸女》中“插花向高髻”均讲述了这种将鲜花插于发髻上的发式。

唐人家国内牡丹比作花中之王,将牡丹作为发髻上的妆饰物,更显其妩媚与高贵。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢揭秘隋唐五代的男子为什么盛行“人妖妆”?

导语:男子弄得油头粉面,扮装得像一个现代“人妖”,大概跟武则天、太平公主等大唐权贵妇人喜好“小白脸”有很大关系。

武则天挑选陪侍美少男的标

男子弄得油头粉面,扮装得像一个现代“人妖”,大概跟武则天、太平公主等大唐权贵妇人喜好“小白脸”有很大关系。

武则天挑选陪侍美少男的标准就是“洁白美须眉”。

隋唐五代时期的男女着装佩饰有些“阴阳颠倒”.女子常着男人装,而男子则“为妇人之饰”,尤其是上层社会的一些名流,过分注重其仪容的修饰与化妆,用面脂、唇膏、簪花等女用化妆品粉头饰面,一度成为一种时尚。

从史书上我们不难发现,隋唐五代时期的男子中多“小白脸”。

武则天的男宠张易之、张昌宗兄弟便是典型的“小白脸”。

那些油头粉面的,极其注重仪表和妆容的男子。

《旧唐书》上说张氏兄弟是“傅粉施朱,衣锦绣服”,那张昌宗更是被美誉为“人言六郎(张昌宗排行老六)面似桃花,再思以为莲花似六郎,非六郎似莲花也。

”

《新唐书》记载唐朝末年的山南东道节度使赵匡凝“矜严盛饰”,不仅相貌雄奇、性情严谨,还喜欢修饰外表,每当他梳洗时,便命侍者前后置放两面大镜子自照。

唐懿宗时代的诗人李山甫姿容秀美,头发长达五尺余,每次沐浴后便让二婢女把长发“捧金盘承而梳之”,遇到有客人造访时,常常会将其误认作女子。

生活常识分享。

唐朝妆容发展史------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx中国历代妆饰之唐朝时期的妆饰唐朝是中国封建文明的鼎盛时期,疆域辽阔,经济发达,文教昌盛,无论是经济还是文化在世界上都占有一席之地。

而且,唐朝与世界各国的使臣,异族同胞亲密往来,对外交流频繁,中外经济文化的往来,交流也促进了妆饰文化的发展。

丰腴雍容中的雅致,正式盛唐没人所独有的,唐朝的繁荣,绽开在那些花样面容上,流光溢彩,令人颠倒迷醉。

一:化妆1.面妆(1)洒晕妆:唐朝流行浓艳的红妆,红妆中最为浓艳者当属洒晕妆,亦称“醉妆”,这种妆先施白粉,然后在两颊抹以浓重的胭脂(图2-16)。

(2)桃花妆:其妆色浅而艳如桃花,花钿如桃花状而得名(图2-17)图2-16 洒晕妆图2-17 桃花妆(3)飞霞妆:其妆色浅淡,比较自然,多见于少妇使用(图2-18)(4)胡妆:唐朝当时比较开放,对外文化,艺术交流频繁,尤其与少数民族亲密往来,在化妆领域,亦出现了具有异域风情的胡风妆饰(图2-19)图2-18 飞霞妆图2-19 胡妆1.面饰(1)额黄:额黄在唐代尤为盛行,这一时期,额黄的外部形态如花朵,花蕊一般,额黄与眉式相匹配,或高或横向发展,色彩有深浅的变化,花姿妖娆,异常艳丽,极富想象力(图2-20)(2)花钿:花钿之俗从秦汉之初的简单的一个圆点发展到唐代已经有各种花鸟飞禽以及各种抽象的图案了。

花钿与额黄在妆饰部位上非常相似,都以修饰额部为目的图2-20 额黄,花钿(3)斜红:斜红之俗虽然始于南北朝,但却并未普及,直到唐代才开始广泛流行。

斜红一般描绘在太阳穴部位,有形如弦月者,也有状似伤痕者(图2-21)。

唐朝末期,斜红逐渐销声匿迹。

(4)面靥:面靥在唐代盛行一时,起初面靥是点于嘴唇两边的酒窝处,通称笑靥。

盛唐后,面靥的样式变得更加丰富:有的形如钱币,称为钱点;有的状如杏桃,称为杏靥;有的制成各种花卉的形状,俗称花靥(图2-21)图2-21 斜红,面靥晚唐五代之时,妇女的妆饰风气更是疯狂,有人认为晚唐时期的妇女妆饰,已经超越了一般审美的范畴,妇女对装扮已经是如痴如狂。