人教2019版必修《中外历史纲要》上册第8课 三国至隋唐五代的文化知识点复习总结

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:3

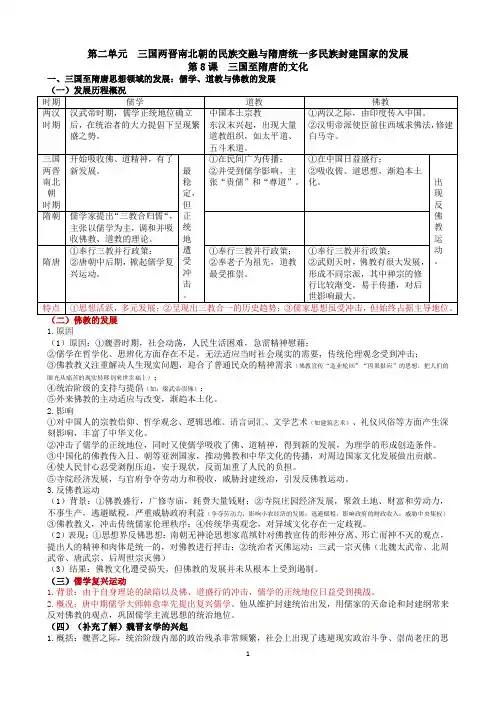

第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第8课三国至隋唐的文化一、三国至隋唐思想领域的发展:儒学、道教与佛教的发展时期儒学道教佛教两汉时期汉武帝时期,儒学正统地位确立后,在统治者的大力提倡下呈现繁盛之势。

中国本土宗教东汉末兴起,出现大量道教组织,如太平道、五斗米道。

①两汉之际,由印度传入中国。

②汉明帝派使臣前往西域求佛法,修建白马寺。

三国两晋南北朝时期开始吸收佛、道精神,有了新发展。

最稳定,但正统地遭受冲击。

①在民间广为传播;②并受到儒学影响,主张“贵儒”和“尊道”。

①在中国日益盛行;②吸收儒、道思想,渐趋本土化。

出现反佛教运动。

隋朝儒学家提出“三教合归儒“,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

隋唐①奉行三教并行政策;②唐朝中后期,掀起儒学复兴运动。

①奉行三教并行政策;②奉老子为祖先,道教最受推崇。

①奉行三教并行政策;②武则天时,佛教有很大发展,形成不同宗派,其中禅宗的修行比较渐变,易于传播,对后世影响最大。

特点①思想活跃,多元发展;②呈现出三教合一的历史趋势;③儒家思想虽受冲击,但始终占据主导地位。

1.原因(1)原因:①魏晋时期,社会动荡,人民生活困难,急需精神慰藉;②儒学在哲学化、思辨化方面存在不足,无法适应当时社会现实的需要,传统伦理观念受到冲击;③佛教教义注重解决人生现实问题,迎合了普通民众的精神需求(佛教宣传“造业轮回”“因果报应”的思想,把人们的眼光从痛苦的现实转移到来世幸福上);④统治阶级的支持与提倡(如:梁武帝崇佛);⑤外来佛教的主动适应与改变,渐趋本土化。

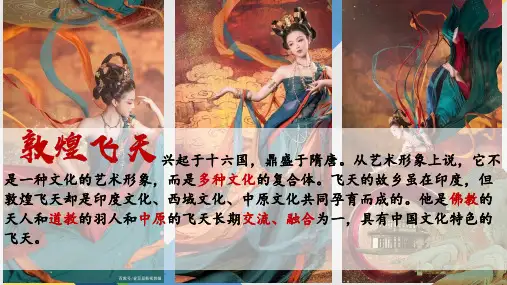

2.影响①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术(如建筑艺术)、礼仪风俗等方面产生深刻影响,丰富了中华文化。

②冲击了儒学的正统地位,同时又使儒学吸收了佛、道精神,得到新的发展,为理学的形成创造条件。

③中国化的佛教传入日、朝等亚洲国家,推动佛教和中华文化的传播,对周边国家文化发展做出贡献。

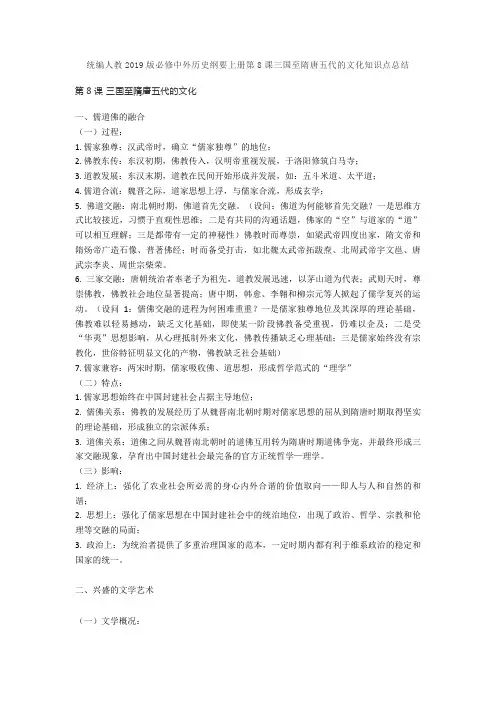

统编人教2019版必修中外历史纲要上册第8课三国至隋唐五代的文化知识点总结第8课三国至隋唐五代的文化一、儒道佛的融合(一)过程:1. 儒家独尊:汉武帝时,确立“儒家独尊”的地位;2. 佛教东传:东汉初期,佛教传入,汉明帝重视发展,于洛阳修筑白马寺;3. 道教发展:东汉末期,道教在民间开始形成并发展,如:五斗米道、太平道;4. 儒道合流:魏晋之际,道家思想上浮,与儒家合流,形成玄学;5. 佛道交融:南北朝时期,佛道首先交融。

(设问:佛道为何能够首先交融?一是思维方式比较接近,习惯于直观性思维;二是有共同的沟通话题,佛家的“空”与道家的“道”可以相互理解;三是都带有一定的神秘性)佛教时而尊崇,如梁武帝四度出家,隋文帝和隋炀帝广造石像、普著佛经;时而备受打击,如北魏太武帝拓跋焘、北周武帝宇文邕、唐武宗李炎、周世宗柴荣。

6. 三家交融:唐朝统治者奉老子为祖先,道教发展迅速,以茅山道为代表;武则天时,尊崇佛教,佛教社会地位显著提高;唐中期,韩愈、李翱和柳宗元等人掀起了儒学复兴的运动。

(设问1:儒佛交融的进程为何困难重重?一是儒家独尊地位及其深厚的理论基础,佛教难以轻易撼动,缺乏文化基础,即使某一阶段佛教备受重视,仍难以企及;二是受“华夷”思想影响,从心理抵制外来文化,佛教传播缺乏心理基础;三是儒家始终没有宗教化,世俗特征明显文化的产物,佛教缺乏社会基础)7. 儒家兼容:两宋时期,儒家吸收佛、道思想,形成哲学范式的“理学”(二)特点:1. 儒家思想始终在中国封建社会占据主导地位;2. 儒佛关系:佛教的发展经历了从魏晋南北朝时期对儒家思想的屈从到隋唐时期取得坚实的理论基础,形成独立的宗派体系;3. 道佛关系:道佛之间从魏晋南北朝时的道佛互用转为隋唐时期道佛争宠,并最终形成三家交融现象,孕育出中国封建社会最完备的官方正统哲学—理学。

(三)影响:1. 经济上:强化了农业社会所必需的身心内外合谐的价值取向——即人与人和自然的和谐;2. 思想上:强化了儒家思想在中国封建社会中的统治地位,出现了政治、哲学、宗教和伦理等交融的局面;3. 政治上:为统治者提供了多重治理国家的范本,一定时期内都有利于维系政治的稳定和国家的统一。

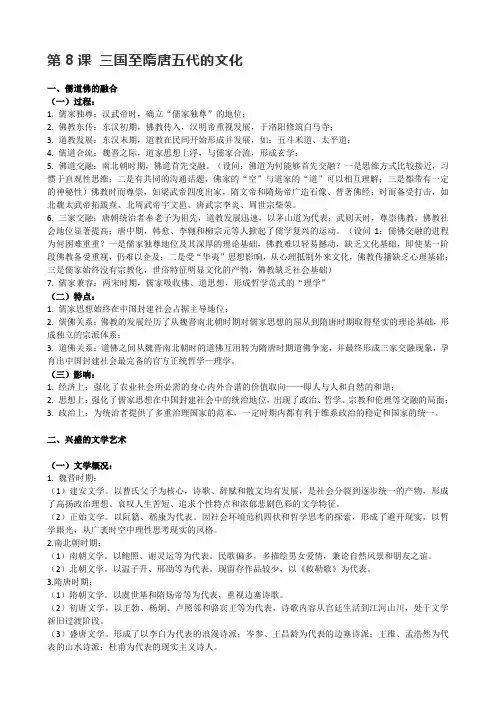

第8课三国至隋唐五代的文化一、儒道佛的融合(一)过程:1. 儒家独尊:汉武帝时,确立“儒家独尊”的地位;2. 佛教东传:东汉初期,佛教传入,汉明帝重视发展,于洛阳修筑白马寺;3. 道教发展:东汉末期,道教在民间开始形成并发展,如:五斗米道、太平道;4. 儒道合流:魏晋之际,道家思想上浮,与儒家合流,形成玄学;5. 佛道交融:南北朝时期,佛道首先交融。

(设问:佛道为何能够首先交融?一是思维方式比较接近,习惯于直观性思维;二是有共同的沟通话题,佛家的“空”与道家的“道”可以相互理解;三是都带有一定的神秘性)佛教时而尊崇,如梁武帝四度出家,隋文帝和隋炀帝广造石像、普著佛经;时而备受打击,如北魏太武帝拓跋焘、北周武帝宇文邕、唐武宗李炎、周世宗柴荣。

6. 三家交融:唐朝统治者奉老子为祖先,道教发展迅速,以茅山道为代表;武则天时,尊崇佛教,佛教社会地位显著提高;唐中期,韩愈、李翱和柳宗元等人掀起了儒学复兴的运动。

(设问1:儒佛交融的进程为何困难重重?一是儒家独尊地位及其深厚的理论基础,佛教难以轻易撼动,缺乏文化基础,即使某一阶段佛教备受重视,仍难以企及;二是受“华夷”思想影响,从心理抵制外来文化,佛教传播缺乏心理基础;三是儒家始终没有宗教化,世俗特征明显文化的产物,佛教缺乏社会基础)7. 儒家兼容:两宋时期,儒家吸收佛、道思想,形成哲学范式的“理学”(二)特点:1. 儒家思想始终在中国封建社会占据主导地位;2. 儒佛关系:佛教的发展经历了从魏晋南北朝时期对儒家思想的屈从到隋唐时期取得坚实的理论基础,形成独立的宗派体系;3. 道佛关系:道佛之间从魏晋南北朝时的道佛互用转为隋唐时期道佛争宠,并最终形成三家交融现象,孕育出中国封建社会最完备的官方正统哲学—理学。

(三)影响:1. 经济上:强化了农业社会所必需的身心内外合谐的价值取向——即人与人和自然的和谐;2. 思想上:强化了儒家思想在中国封建社会中的统治地位,出现了政治、哲学、宗教和伦理等交融的局面;3. 政治上:为统治者提供了多重治理国家的范本,一定时期内都有利于维系政治的稳定和国家的统一。

第8课三国至隋唐的文化知识清单一、儒学、道教与佛教的发展1. 儒学的发展汉武帝时期,儒学确立正统地位,在汉代成为主流思想。

魏晋南北朝时期,儒学受到佛教和道教的冲击,面临挑战,但仍保持着重要的社会影响力。

儒学学者吸收佛教和道教的精神,开始探讨儒、佛、道三家的关系,出现了“三教合一”的趋势。

隋唐时期,统治者奉行三教并行的政策,儒学的正统地位受到一定程度的削弱,但仍然是官方意识形态的重要组成部分。

唐朝中期,韩愈率先提出复兴儒学,他从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,对后世儒学的发展产生了重要影响。

2. 道教的发展东汉末年,道教兴起,主要有太平道和五斗米道等教派。

道教在中国本土文化中孕育而生,融合了道家思想、神仙方术和民间信仰等元素。

魏晋南北朝时期,道教得到进一步发展,葛洪对道教的理论进行了系统整理和阐述,他著有《抱朴子》,强调修炼金丹、服食药物可以延年益寿、羽化成仙,同时也包含了一些对社会现实和人生哲理的思考。

陶弘景建立了道教的神仙体系,丰富了道教的教义和仪式。

隋唐时期,道教受到统治者的尊崇,被尊为国教之一。

唐玄宗时期,大力推崇道教,修建道观,册封道士,道教的地位得到显著提高。

道教的教义和修炼方法也在这一时期得到了丰富和发展,对中国文化产生了深远的影响,如在文学、艺术、医学等领域都有体现。

3. 佛教的发展西汉末年,佛教经丝绸之路传入中国。

起初,佛教在中国的传播范围较小,主要在西域地区和一些上层社会中流传。

魏晋南北朝时期,社会动荡不安,佛教得到了广泛传播。

佛教教义中关于因果报应、轮回转世等思想,为人们在苦难的现实中提供了精神寄托。

同时,佛教的哲学思想和修行方法也吸引了许多知识分子的关注。

这一时期,佛教寺院大量兴建,僧尼数量迅速增加,佛教在中国逐渐本土化,形成了具有中国特色的佛教宗派,如禅宗、净土宗等。

隋唐时期,佛教迎来了鼎盛时期。

佛教宗派林立,各宗派在教义、修行方法和组织形式等方面各具特色。

第8课三国至隋唐的文化知识框架知识梳理一、儒学、道教与佛教的发展1.三教并立2.反佛斗争3.儒学复兴[历史认知] 儒学吸收了道教和佛教思想,有了新发展;兴起于东汉末年的道教,这一时期与儒家思想结合,成为统治阶级的工具;佛教盛行,给社会带来了危害,出现了“反佛”和“灭佛”斗争。

总之从魏晋南北朝至隋唐时期,思想活跃,呈现多元化特征。

二、文学艺术1.文学和书法[历史认知] 在文学方面,魏晋南北朝时期承上启下,具有独特地位。

艺术得到了全面发展,名家辈出,精品很多,尤其是书法、绘画、石窟雕塑艺术,代表着这一时期艺术的最高水平。

隋唐时期,经历了魏晋南北朝时期的民族大交融以及江南地区的开发,科举制度的产生及推广后,文化发展呈现繁荣创新的趋势。

而整个社会安定的大背景也为艺术创作提供了很好的机会。

三、科技[历史认知] 国家统一、经济繁荣推动隋唐时期科技成就走在了世界前列,突出体现在建筑、雕版印刷、火药、天文、医学等诸多领域。

四、中外文化交流[历史认知] 隋唐时期中外文化交流频繁,异域文化对中国文化产生了深远影响,而中华文化圈在唐朝时也逐渐形成。

巩固提升一、选择题1.魏晋南北朝时期,导致佛教广泛流行的深刻社会根源是( )A.统治者的大力提倡B.社会经济凋敝C.社会战乱人民痛苦D.儒家地位衰落,社会动荡不安,人民痛苦,而佛教教人忍受苦难,正好迎合了广大人民的这种需要,故C项正确。

2.581年,隋文帝“普诏天下,任听出家,仍令计口出钱,营造经像”,于是“民间佛经,多于六经数十百倍”。

隋文帝倡佛主要是为了( )A.缓和社会矛盾以扩大统一B.加强中央集权以巩固大一统C.抑制儒学以对抗南方政权D.稳定社会以实现思想的统一,归根结底都是为了维护统治。

隋文帝鼓励佛教传播,主要是为了缓和社会矛盾,稳固政权以增强统一的力量。

故选A项。

3.唐朝的皇帝追认老子为其始祖。

741年,唐玄宗正式下令在科举考试中设置道举。

道举考试测试《老子》《庄子》《文子》《列子》,考试形式和明经科相同,合格及第者称道学举士。

知识点一儒学、道教与佛教的发展1.从儒学独尊到“三教合一”(1)汉代儒学独尊:汉武帝时期,儒学独尊地位确立后,在统治者的大力提倡下呈现繁盛之势。

(2)道教广为传播,佛教盛行①魏晋南北朝时,道教在民间广为传播,外来宗教佛教在中国盛行。

②儒学自身开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。

③道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”,佛教也吸收儒学的精髓,渐趋中国本土化。

(3)隋朝“三教合一”,唐朝三教并行①隋朝时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,又称“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

②唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。

③武则天时,佛教在社会上也有很大发展,形成不同宗派。

其中禅宗的传播和修行比较简便,对后世影响最大。

2.从佛教“盛行”“灭佛”到复兴儒学(1)魏晋时期佛教盛行:魏晋时期佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量的钱财,很多劳动力不事生产,严重影响到政府利益。

(2)南朝范缜抨击佛教:南朝无神论思想家范缜针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

(3)统治者四次灭佛:①北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗先后四次灭佛。

②佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

(4)韩愈提出复兴儒学①面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战,唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。

②韩愈从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

[学习聚焦]魏晋南北朝隋唐时期,思想活跃,宗教呈现多元特征。

[知识拓展]儒学独尊(1)董仲舒新儒学加强专制皇权和维护统一多民族封建国家,迎合了汉武帝的需要。

(2)汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。

(3)儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想,逐渐成为两千多年来中国传统文化的主流。

[微点拨]魏晋以来佛教、道教的盛行,一方面使传统儒学受到了挑战,另一方面也为儒学的进一步发展提供了条件。

第8课三国至隋唐五代的文化佛教在两汉之际传入中国,河南洛阳白马寺一、儒学、道教与佛教的发展1.汉武帝:独尊儒术2.魏晋南北朝:(1)道教传播,佛教盛行(2)儒学、道教、佛教的互相融合●儒学吸收佛道精神有了新发展●道教主张“贵儒”、“尊道”●佛教吸收儒学的精髓,渐趋中国本土化(3)隋朝时期:儒学家主张儒、佛、道“三教合归儒”(三教合一)(4)唐朝:统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。

(5)武则天时:佛教有很大发展,形成不同宗派(禅宗对后世影响最大)3.佛教受损:(1)原因:修寺庙耗费大量钱财,很多劳动力不事生产,严重影响政府利益(2)表现:●南朝无神论思想家范缜:人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击●统治者北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗先后4次灭佛4.复兴儒学(1)原因:儒学正统地位受挑战(2)表现:唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。

二、文学艺术文学:1.魏晋南北朝时期,文学有了很大发展(1)东汉末年,以曹操父子为代表的建安文学(2)东晋:陶渊明的田园诗(3)南朝骈文、南北朝民歌2.唐朝:诗歌创作进入黄金时代。

(1)2000多位诗人,近5万首诗歌(2)李白(诗仙)、杜甫(诗圣)的诗作代表了唐诗的最高水平。

艺术:1.书法(1)东汉:开始成为一种艺术。

(2)魏晋南北朝时期:●隶书、草书、楷书和行书等各种书体均已完备。

●东晋大书法家王羲之,世称“书圣”。

(3)隋唐时期:●融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格。

●颜真卿:气势雄浑的颜体●柳公权:骨力遒劲的柳体2.绘画:(1)魏晋南北朝:东晋顾恺之,“以形写神”,画人栩栩如生,代表作《女史箴图》、《洛神赋图》(2)隋唐:宗教画、人物画、山水画、花鸟画,唐朝吴道子(画圣)3. 石窟:山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟三、科技(1)魏晋南北朝时期:●南朝祖冲之圆周率●北朝贾思勰《齐民要术》,中国现存最早最完整的农书。

第8课三国至隋唐五代的文化

一、儒道佛的融合

(一)过程:

1. 儒家独尊:汉武帝时,确立“儒家独尊”的地位;

2. 佛教东传:东汉初期,佛教传入,汉明帝重视发展,于洛阳修筑白马寺;

3. 道教发展:东汉末期,道教在民间开始形成并发展,如:五斗米道、太平道;

4. 儒道合流:魏晋之际,道家思想上浮,与儒家合流,形成玄学;

5. 佛道交融:南北朝时期,佛道首先交融。

(设问:佛道为何能够首先交融?一是思维方式比较接近,习惯于直观性思维;二是有共同的沟通话题,佛家的“空”与道家的“道”可以相互理解;三是都带有一定的神秘性)佛教时而尊崇,如梁武帝四度出家,隋文帝和隋炀帝广造石像、普著佛经;时而备受打击,如北魏太武帝拓跋焘、北周武帝宇文邕、唐武宗李炎、周世宗柴荣。

6. 三家交融:唐朝统治者奉老子为祖先,道教发展迅速,以茅山道为代表;武则天时,尊崇佛教,佛教社会地位显著提高;唐中期,韩愈、李翱和柳宗元等人掀起了儒学复兴的运动。

(设问1:儒佛交融的进程为何困难重重?一是儒家独尊地位及其深厚的理论基础,佛教难以轻易撼动,缺乏文化基础,即使某一阶段佛教备受重视,仍难以企及;二是受“华夷”思想影响,从心理抵制外来文化,佛教传播缺乏心理基础;三是儒家始终没有宗教化,世俗特征明显文化的产物,佛教缺乏社会基础)

7. 儒家兼容:两宋时期,儒家吸收佛、道思想,形成哲学范式的“理学”

(二)特点:

1. 儒家思想始终在中国封建社会占据主导地位;

2. 儒佛关系:佛教的发展经历了从魏晋南北朝时期对儒家思想的屈从到隋唐时期取得坚实的理论基础,形成独立的宗派体系;

3. 道佛关系:道佛之间从魏晋南北朝时的道佛互用转为隋唐时期道佛争宠,并最终形成三家交融现象,孕育出中国封建社会最完备的官方正统哲学—理学。

(三)影响:

1. 经济上:强化了农业社会所必需的身心内外合谐的价值取向——即人与人和自然的和谐;

2. 思想上:强化了儒家思想在中国封建社会中的统治地位,出现了政治、哲学、宗教和伦理等交融的局面;

3. 政治上:为统治者提供了多重治理国家的范本,一定时期内都有利于维系政治的稳定和国家的统一。

二、兴盛的文学艺术

(一)文学概况:

1. 魏晋时期:

(1)建安文学。

以曹氏父子为核心,诗歌、辞赋和散文均有发展,是社会分裂到逐步统一的产物,形成了高扬政治理想、哀叹人生苦短、追求个性特点和浓郁悲剧色彩的文学特征。

(2)正始文学。

以阮籍、嵇康为代表。

因社会环境危机四伏和哲学思考的探索,形成了避开现实,以哲学眼光,从广袤时空中理性思考现实的风格。

2.南北朝时期:

(1)南朝文学。

以鲍照、谢灵运等为代表。

民歌偏多,多描绘男女爱情,兼论自然风景和朋友之谊。

(2)北朝文学。

以温子升、邢劭等为代表。

现留存作品较少,以《敕勒歌》为代表。

3.隋唐时期:

(1)隋朝文学。

以虞世基和隋炀帝等为代表,重视边塞诗歌。

(2)初唐文学。

以王勃、杨炯、卢照邻和骆宾王等为代表,诗歌内容从宫廷生活到江河山川,处于文学新旧过渡阶段。

(3)盛唐文学。

形成了以李白为代表的浪漫诗派;岑参、王昌龄为代表的边塞诗派;王维、孟浩然为代

表的山水诗派;杜甫为代表的现实主义诗人。

(4)中晚唐文学。

以白居易、元稹、张籍为代表,掀起新乐府运动;晚唐杜牧、李商隐等人的诗歌带有浓重的忧郁色彩。

(二)书法概况:

1.代表:

(1)东晋:王羲之,被称为“书圣”,代表作《兰亭集序》——行书;

(2)唐代:欧阳询(欧体),代表作《皇甫诞碑》,颜真卿(颜体),代表作《多宝塔碑》,柳公权(柳体)代表作《玄秘塔碑》;赵孟頫(赵体),代表作《洛神赋》——楷书四大家;

2. 特点:从实用转为审美、从自发走向自觉。

(三)绘画概况:

1. 代表:

(1)东晋:顾恺之,代表作《洛神赋图》;

(2)初唐:阎立本,代表作《步辇图》;善画车马,人物;

(3)中唐:吴道子,代表作《八十七神仙卷》,精于佛道,壁画,称为“画圣”。

2. 特点:

受外来文化影响;山水画突出;士人在美术中作用突出;艺术自觉。

(四)雕塑概况:

1. 代表:

(1)甘肃敦煌莫高石窟、山西云岗石窟、洛阳龙门石窟。

2. 特点

魏晋时期佛像充满士大夫气质;隋唐时期佛像富贵、丰满和华丽。

三、卓著的科技成果

(一)主要代表:

1. 北魏贾思勰,《齐民要术》,我国现存第一部完整的农学著作;

2. 南朝祖冲之,世界上第一个将圆周率推演到小数点后第七位,比欧洲早了近1000年;

3. 北魏郦道元,《水经注》,综合性的地理著作;

4. 西晋裴秀,绘制出《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法;

5. 唐中期的书籍记载了火药的配方。

唐末,火药开始用于战争;

6. 唐朝僧一行,是世界上用科学方法实测地球子午线长度的创始人;

7. 唐朝孙思邈,完成医学名著《千金方》;

8. 唐高宗,苏敬编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典。

(二)繁荣原因:

1. 魏晋到隋唐,北方大融合促进技术之间的交流为科技繁荣提供社会基础;

2. 魏晋到隋唐,江南大开发和农业经济发展为科技繁荣提供经济基础;

3. 魏晋到隋唐,外来文化的传播和交融为科技繁荣提供必要条件;

4. 魏晋到隋唐,继承了秦汉以来的科技成就并不断加以革新和创造。

四、多元的中外交流

1. 佛学研讨

(1)中印之间的交流:东晋法显(第一个出国取经的中国高僧)和唐朝玄奘(与鸠摩罗什、真谛并称为中国佛教三大翻译家)前往天竺,研学佛教思想,促使佛教本土化;

(2)中日之间的研讨:日本的空海和唐朝的鉴真,促进周边国家佛学传播。

2. 丝绸之路

(1)发展条件:

政治上——隋唐时期,国家安定统一和军事力量强大提供安全保证;

经济上——唐朝生产工具进步,农牧业高度繁荣为贸易发展创造条件;

管理上——唐朝设置专门管理周边民族关系的机构,如鸿胪寺、互市监和市舶司。

思想上——唐朝形成了“兼容并包”的文化特征,有利于文明之间交流;

交通上——便利的交通工具及国家的配套设施,为经济交流提供保障。

(2)主要形式:

互派使节、互市贸易、朝贡贸易、民族战争、僧人传播、书籍往来。

(3)交流内容:

物质交流:中国传入西方——丝绸、纸张和农作物;

西方传入中国——象牙、犀角、狮子、犀牛和金属器等;

科技交流:天文历法,制糖法、医学药典、制陶技术;

艺术交流:胡服、饮食、音乐和舞蹈。

(4)交流特点:

本土性、民俗性、双向性、渐进性和回流性。

【本课小结】

魏晋隋唐五代传,历时七百四十载;儒佛道教三家争,儒家不动稳如泰;

佛道命运今何在?宗教本土显真爱;魏晋政局不安定,但见文化多元彩;

建安风骨、竹林七贤均是玄学一派;初唐、中唐、晚唐时时把诗歌来赛;

书法艺术、绘画雕塑怎不彰显时代;羲之、献之、恺之、立本定要分开;

农、医、数、地理、天文齐放异彩;农耕进步、继承创新还有文化外来;

中日中印、佛学传递体现民族心态;丝绸之路、兼容并包共创隋唐盛代。