有机化学第版倪沛洲主编人民卫生出版社共50页

- 格式:ppt

- 大小:1.90 MB

- 文档页数:50

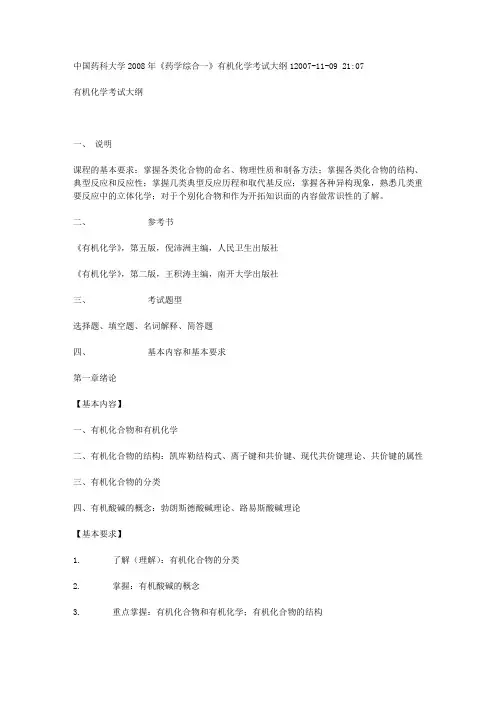

中国药科大学2008年《药学综合一》有机化学考试大纲12007-11-09 21:07有机化学考试大纲一、说明课程的基本要求:掌握各类化合物的命名、物理性质和制备方法;掌握各类化合物的结构、典型反应和反应性;掌握几类典型反应历程和取代基反应;掌握各种异构现象,熟悉几类重要反应中的立体化学;对于个别化合物和作为开拓知识面的内容做常识性的了解。

二、参考书《有机化学》,第五版,倪沛洲主编,人民卫生出版社《有机化学》,第二版,王积涛主编,南开大学出版社三、考试题型选择题、填空题、名词解释、简答题四、基本内容和基本要求第一章绪论【基本内容】一、有机化合物和有机化学二、有机化合物的结构:凯库勒结构式、离子键和共价键、现代共价键理论、共价键的属性三、有机化合物的分类四、有机酸碱的概念:勃朗斯德酸碱理论、路易斯酸碱理论【基本要求】1. 了解(理解):有机化合物的分类2. 掌握:有机酸碱的概念3. 重点掌握:有机化合物和有机化学;有机化合物的结构第二章烷烃和环烷烃【基本内容】第一节烷烃一、同系列和构造异构:同系列和同系物、构造异构二、命名:普通命名法、系统命名法三、结构四、构象:乙烷的构象、丁烷的构象五、物理性质:分之间的作用力、沸点、熔点、密度、溶解度六、化学性质:氧化和燃烧、热裂反应、卤化反应第二节脂环烃一、脂环烃的分类、构造异构和命名二、物理性质三、化学性质:与开链烷烃相似的化学性质、环丙烷和环丁烷的开环反应四、拜尔张力学说五、环烷烃的构象:环丙烷和环丁烷的构象、环戊烷的构象、环己烷的构象【基本要求】1. 了解(理解):烷烃的物理性质2. 掌握:烷烃的氧化、燃烧和热裂反应3. 重点掌握:烷烃的命名、结构、构象和卤代反应及机理;自由基的概念。

4. 了解(理解):环烷烃的物理性质5. 掌握:脂环烃的分类、环烷烃的化学反应;环丙烷、环丁烷、环戊烷和六元环的环烷烃构象6. 重点掌握:环烷烃、桥环和螺环的命名;脂环烃的构造异物;环己烷的构象、a键和e键的概念;环烷烃的化学性质第三章烯烃【基本内容】一、结构二、同分异构:构造异构、顺反异构三、命名四、物理性质五、化学性质:催化加氢、亲电性加成反应、自由基加成反应、硼氢化反应、氧化反应、a 氢的卤代反应、聚合反应六、制备:炔烃还原、醇脱水、卤代烷脱卤代氢【基本要求】1. 了解(理解):烯烃的物理性质、聚合反应2. 掌握:过酸氧化、硼氢化反应机理、自由基加成反应机理3. 重点掌握:烯烃的结构、命名;顺反异构体及其构型标记法、烯烃的催化加氢;亲电加成反应(加HX,加X2,加H2SO4,加HOX,硼氢化反应);亲电加成反应机理(加X2,加HX);亲电加成反应的马氏(Markovnikov)规则;烯烃的氧化反应(被KMnO4氧化,臭氧化);a-氢的卤代反应第四章烯炔烃和二烯烃【基本内容】一、炔烃:结构、同分异构和命名;物理性质、化学性质、制备二、二烯烃:分类和命名、公轭二烯烃【基本要求】1. 了解(理解):超共轭效应的概念2. 掌握:二烯烃的分类;物理性质3. 重点掌握:炔烃、共轭二烯烃的结构、命名;炔烃的化学性质(炔氢的反应,碳碳键的还原反应,亲电加成反应);共轭二烯烃的1,2和1,4加成;乙烯型卤烃和烯丙型卤烃;p-∏共轭第五章芳烃【基本内容】一、苯及其同系物:苯的结构;苯衍生物的同分异构、命名和物理性质;苯的亲电取代反应及其机理;一取代苯的亲电取代反应的活性和定位规律;苯的其他反应;烷基苯侧链的反应;卤代芳烃二、多环芳烃和非苯芳烃:稠环芳烃、联苯、非苯芳烃及休克尔规则【基本要求】1. 了解(理解):苯的分子轨道模型,蒽和菲的反应2. 掌握:苯的加成、氧化反应;共振论对亲电取代反应定位规律的解释;物理性质;萘的氧化反应3. 重点掌握:芳香性的概念;苯的结构;苯的同分异构及命名;苯的亲电取代反应(卤代、硝化、磺化、F.C反应);亲电取代反应机理;芳环上亲电取代反应定位规律;萘的结构、命名;萘的亲电取代反应;联苯的立体化学;修克尔规则第六章立体化学【基本内容】一、对映异构:平面偏振光和比旋光度、对映异构体和手性、对映异构体的表示方法、构型的命名、对映异构体的物理性质、外消旋体、非对映异构体和内消旋体、构象异构和构型异构二、环烷烃的立体异构:几何异构和对映异构、一取代环己烷的构象、二取代环己烷的构象三、聚集二烯烃的立体异构四、十氢萘的立体异构五、对映异构体的合成及化学:手性中心的产生、外消旋体的拆分、对映异构体与手性试剂的反应、手性分子在反应中的立体化学【基本要求】1. 了解(理解):偏振光的有关概念;外消旋体拆分;手性分子在反应中的立体化学2. 掌握:手性中心的产生3. 重点掌握:对映异构体和手性的概念;对映异构体的表示方法及构型的命名;对映异构体的物理性质;外消旋体、内消旋体的概念;构象异构和构型异构第七章卤代烷【基本内容】一、分类和命名二、结构三、物理性质四、化学性质:亲核取代反映、消除反应、还原反应、有机金属化合物的形成五、乙烯型和烯丙型卤代烃六、多卤烷和氟代烷【基本要求】1. 了解(理解):物理性质;多卤代烷和氟代烷2. 掌握:卤代烷的分类;亲和取代和消除反应的竞争;卤代烷的还原反应3. 重点掌握:卤代烷的分类、命名、结构;亲核取代反映、机理及影响因素;消除反应及消除反应的Saytzeff规则;消除反应机理;E2消除的立体化学。

《有机化学》W教学大纲课程名称:有机化学W,OrganicChemistry W课程号(代码):20321240-5课程类别:基础课学时:64学分:4教学目的及要求:有机化学是医学各专业的一门重要基础课,其主要任务是通过本课程的教学,使学生掌握有机化学的基础知识、基本理论及基本实验技能,提高分析问题和解决问题的能力,为生物化学、微生物学、免疫学等后期课程的学习打下基础。

本课程的要求如下:一掌握各类有机化合物的结构、命名法、主要理化性质、了解重要合成法及官能团的鉴别。

二、正确理解现代化学键理论(原子轨道杂化、。

键、n键及大n 键)、电性效应(诱导效应,共轭效应和场效应)立体效应、共振论、典型的反应机理(亲电反应、亲核反应及游离基反应)及立体异体、构象分析等基本概念,并用来理解或解释有机化合物结构和性质的关系。

本课程适用于临床医学七、八*、五年制学生、卫生五年制、四年制本科学生,讲课64学时。

其中划线内容为重点内容或基本要求。

教学内容:第一章绪论(1学时)有机化学中的化学键一一共价键的形成及参数。

有机化学反应的基本类型。

有机化合物和有机化学的概念。

有机化合物的分类。

第二章烷烃(4学时)第一节烷烃的结构和异构现象烷烃的结构——碳原子的SP3杂化)。

键的形成及特点。

烷烃的同分异构现象:碳链异构和构象异构。

第二节烷烃的命名烷烃的通式和同系列,普通命名法:烷基、饱和碳原子及氢原子的类型。

烷烃的系统命名法、顺序规则。

第三节烷烃的性质烷烃的化学性质:卤代反应及卤代反应机制:1°、2°、3°氢的活性。

自由基的稳定性顺序。

生物体内的自由基及自由基反应。

第三章烯烃、炔烃、二烯烃(7学时)第一节烯烃和炔烃烯烃、炔烃的结构碳原子的SP2杂化和SP杂化。

n键的形成及特点。

烯烃和炔烃的命名。

顺反异构的概念,产生条件,顺反异构的命名法(顺反和Z、E构型标记法)。

烯烃和炔烃的化性:与亲电试剂加成、马氏规则、氧化反应。

有机化学⼈名反应(⼈卫版附)1、Cannizzaro 反应凡α位碳原⼦上⽆活泼氢的醛类和浓NaOH或KOH⽔或醇溶液作⽤时,不发⽣醇醛缩合或树脂化作⽤⽽起歧化反应⽣成与醛相当的酸(成盐)及醇的混合物。

此反应的特征是醛⾃⾝同时发⽣氧化及还原作⽤,⼀分⼦被氧化成酸的盐,另⼀分⼦被还原成醇:脂肪醛中,只有甲醛和与羰基相连的是⼀个叔碳原⼦的醛类,才会发⽣此反应,其他醛类与强碱液,作⽤发⽣醇醛缩合或进⼀步变成树脂状物质。

醛⾸先和氢氧根负离⼦进⾏亲核加成得到负离⼦,然后碳上的氢带着⼀对电⼦以氢负离⼦的形式转移到另⼀分⼦的羰基不能碳原⼦上。

2、Claisen 酯缩合反应含有α-氢的酯在醇钠等碱性缩合剂作⽤下发⽣缩合作⽤,失去⼀分⼦醇得到β-酮酸酯。

如2分⼦⼄酸⼄酯在⾦属钠和少量⼄醇作⽤下发⽣缩合得到⼄酰⼄酸⼄酯。

⼄酸⼄酯的α-氢酸性很弱(pK a-24.5),⽽⼄醇钠⼜是⼀个相对较弱的碱(⼄醇的pK a~15.9),因此,⼄酸⼄酯与⼄醇钠作⽤所形成的负离⼦在平衡体系是很少的。

但由于最后产物⼄酰⼄酸⼄酯是⼀个⽐较强的酸,能与⼄醇钠作⽤形成稳定的负离⼦,从⽽使平衡朝产物⽅向移动。

所以,尽管反应体系中的⼄酸⼄酯负离⼦浓度很低,但⼀形成后,就不断地反应,结果反应还是可以顺利完成。

3、Claisen 重排烯丙基芳基醚在⾼温(200°C)下可以重排,⽣成烯丙基酚。

当烯丙基芳基醚的两个邻位未被取代基占满时,重排主要得到邻位产物,两个邻位均被取代基占据时,重排得到对位产物。

对位、邻位均被占满时不发⽣此类重排反应。

交叉反应实验证明:Claisen重排是分⼦内的重排。

采⽤ g-碳 14C 标记的烯丙基醚进⾏重排,重排后 g-碳原⼦与苯环相连,碳碳双键发⽣位移。

两个邻位都被取代的芳基烯丙基酚,重排后则仍是a-碳原⼦与苯环相连。

Claisen 重排是个协同反应,中间经过⼀个环状过渡态,所以芳环上取代基的电⼦效应对重排⽆影响。

沈阳药科大学课程: 有机化学授课对象:2010考研同学教材: 《有机化学》第五版(倪沛洲主编,北京,人民卫生出版社)绪论一,有机化合物和有机化学有机化学,有机化合物的定义有机化学(organicchemistry)是研究有机化合物的来源,制备,结构,性能,应用以及有关理论和方法学的科学,是化学学科的一个分支,它的研究对象是有机化合物.什么是有机化合物呢早期化学家将所有物质按其来源分为两类,人们把从生物体(植物或动物)中获得的物质定义为有机化合物,无机化合物则被认为是从非生物或矿物中得到的.现在绝大多数有机物已不是从天然的有机体内取得,但是由于历史和习惯的关系,仍保留着\"有机\"这个名词.有机化学发展简史象人类认识其它事物一样,人们对有机化合物和有机化学的认识也是逐步深化的.人类使用有机物质虽已有很长的历史,但是对纯物质的认识和取得是比较近代的事情.直到十八世纪末期,才开始由动植物取得一系列较纯的有机物质.如: 1773年首次由尿内取得纯的尿素.1805年由鸦片内取得第一个生物碱--吗啡.* 1828年,德国化学家,维勒(wohler,F)首次人工用氰酸铵合成了尿素.* 从19世纪初至中期有机化学成为一门学科,建立了经典的有机结构理论.1857年凯库勒提出了碳是四价的学说.1858年,库帕(Couper,A•S)提出:\"有机化合物分子中碳原子都是四价的,而且互相结合成碳链.\"构成了有机化学结构理论基础.1861年,布特列洛夫提出了化学结构的观点,指出分子中各原子以一定化学力按照一定次序结合,这称为分子结构;一个有机化合物具有一定的结构,其结构决定了它的性质;而该化合物结构又是从其性质推导出来的;分子中各原子之间存在着互相影响.1865年,凯库勒提出了苯的构造式.1874年,范特霍夫(Vant Hoff.J.H)和勒贝尔(Le Bel,J.A)分别提出碳四面体构型学说,建立了分子的立体概念,说明了旋光异构现象.1885年,拜尔(Von Baeyer.A)提出张力学说.至此,经典的有机结构理论基本建立起来.20世纪建立了现代有机结构理论.1916年,路易斯(Lewis,G.N)提出了共价键电子理论.20世纪30年代,量子力学原理和方法引入化学领域以后,建立了量子化学.20世纪60年代,合成了维生素B12,发现了分子轨道守恒原理.20世纪90年代初,合成了海葵毒素,有人誉之为珠穆朗玛峰式的成就.自从拉瓦锡(Lavoisier.A.L)和李比希(VonLiebig.J.F)创造有机化合物的分析方法之后,发现有机化合物均含有碳元素,绝大多数的含氢元素,此外,很多的有机化合物还含氧,硫,氮等元素.于是,葛美林(Gmelin.L)凯库勒(KeKule .A)认为碳是有机化合物的基本元素,把\"碳化合物称为有机化合物\",\"有机化学定义为碳化合物的化学\".后来,肖莱马(Schorlemmer,c.)在此基础上发展了这个观点,认为碳的四个价键除自己相连之外,其余与氢结合,于是就形成了各种各样的碳氢化合物——烃,其他有机化合物都是由别的元素取代烃中的氢衍生出来的,因此,把有机化学定义为研究烃及其衍生物的化学.有机化合物与有机化学的定义有机化学是研究有机化合物的组成,结构,性质及其变化规律的化学.自从化学工作者发现有机化合物以后,通过大量科学研究,在总结前人工作的基础上提出了有机化学和有机化合物的定义:1). 有机化合物碳化合物有机化学研究碳化合物的化学2). 有机化合物碳氢化合物及其衍生物有机化学研究碳氢化合物及其衍生物的化学二,有机化合物的特点1)组成和结构之特点有机化合物:种类繁多,数目庞大(已知有七百多万种,且还在不但增加)但组成元素少(C, H, O, N ,P, S, X等)原因: 1) C原子自身相互结合能力强2) 结合的方式多种多样(单键,双键,三键,链状,环状)3) 同分异构现象(构造异构,构型异构,构象异构)例如,C2H6O就可以代表乙醇和甲醚两种不同的化合物,见P12)性质上的特点物理性质方面特点1) 挥发性大,熔点,沸点低2) 水溶性差(大多不容或难溶于水,易溶于有机溶剂)化学性质方面的特点1) 易燃烧2) 热稳定性差,易受热分解(许多化合物在200~300度就分解)3) 反应速度慢4) 反应复杂,副反应多三, 共价键的一些基本概念有机化合物中的原子都是以共价键结合起来的,从本质上讲,有机化学是研究共价键化合物的化学,因此,要研究有机化学应先了解有机化学中普遍存在的共价键.共价键理论对共价键本质的解释,最常用的是价键理论和分子轨道理论价键理论1) 共价键的形成价键的形成是原子轨道的重叠或电子配对的结果,如果两个原子都有未成键电子,并且自旋方向相反,就能配对形成共价键.例如:碳原子可与四个氢原子形成四个C—H键而生成甲烷.由一对电子形成的共价键叫做单键,用一条短直线表示,如果两个原子各用两个或三个未成键电子构成的共价键,则构成的共价键为双键或三键双键三键2)共价键形成的基本要点键电子自旋方向必需相反价键的饱和性价键的方向性——成键时,两个电子的原子的轨道发生重叠,而P电子的原子轨道具有一定的空间取向,只有当它从某一方向互相接近时才能使原子轨道得到最大的重叠,生成的分子的能量得到最大程度的降低,才能形成稳定的反之.S 和P电子原子轨道的三种重叠情况分子轨道理论分子轨道理论是1932年提出了来的,它是从分子的整体出发去研究分子中每一个电子的运动壮态,认为形成的化学键的电子是在整个分子中运动的.通过薛定谔方程的解,可以求出描述分子中的电子运动状态的波函数ψ,ψ称为分子轨道,每一个分子轨道ψ有一个相应的能量E,E近似的表示在这个轨道上的电子的电离能.基本观点:分子轨道理论认为,当任何数目的原子轨道重叠时,就可形成同样数目的分子轨道.例如:两个原子轨道可以线性的组合成两个分子轨道,其中一个比原来的原子轨道的能量低,叫成键轨道(由符号相同的两个原子轨道的波函数相加而成),另一个是由符号不同的两个原子轨道的波函数相减而成,其能量比两个原子轨道的能量高,这中种分子轨道叫做反键轨道.分子轨道能级图和原子轨道一样,每一个分子轨道只能容纳两个自旋相反的电子,电子总是优先进入能量低的分子轨道,在依次进入能量较高的轨道.由原子轨道组成分子轨道时,必须符合三个条件:对称匹配——既组成分子轨道的原子轨道的符号(位相)必须相同.П轨道的示意图2) 原子轨道的重叠具有方向性.3)能量相近.四,共价键的键参数1, 键长2, 键角3, 键能应注意键能与离解能在概念上的区别,多原子分之中共价键的键能是指同一类的共价键的离解能的平均值.如甲烷的四个C—H的离解能是不同的.键矩——键的极性键矩是用来衡量键极性的物理量当两个不同原子结合成共价键时,由于两原子的电负性不同而使得形成的共价键的一端带电荷多些,而另一端带电荷少些,这种由于电子云不完全对称而呈极性的共价键叫做极性共价键,可用箭头表示这种极性键,也可以用δ+,δ-标出极性共价键的带电情况.例如:一个共价键或分子的极性的大小用键矩(偶极矩)μ表示μ=q x d q正电中心或负电中心的电荷d两个电荷中心之间的距离μ的单位用D( 德拜Debye )表示键矩有方向性,通常规定其方向由正到负,用箭头→表示例如:μ= 1.03D μ= 1.94D双原子分子中键的极性就是分子的极性,键矩就是分子的偶极矩.对多原子分子来说,分子的偶极矩是各键键矩的向量和(与键的极性和分子的对称性有关).五,共价键的断裂有机化合物发生化学反应时,总是伴随着某些化学键的断裂和新的共价键的形成,共价键的断裂有两种断裂方式.均裂——成键的一对电子平均分给两个原子或原子团,生成两个自由基.A:B A + B自由基在有机反应中,按均裂进行的反应叫做自由基反应.2) 异裂——成键的一对电子在断裂时分给某一原子和原子团,生成正负离子.在有机反应中, 按异裂进行的反应叫做离子型反应.亲电反应由亲电试剂进攻而引发的反应.离子型反应亲核反应由亲核试剂进攻而引发的反应.亲电试剂——在反应过程中接受电子的试剂称为亲电试剂.亲核试剂——在反应过程中能提供电子而进攻反应物中带部分正电荷的碳原子的试剂.诱导效应诱导效应在有机化合物中,由于成键原子或基团的电负性的不同而使成键电子云向电负性较大的原子团方向偏移的效应.1. 诱导效应产生的原因成键原子的电负性不同.2. 诱导效应的传递逐渐减弱,传递不超过五个原子,3. 诱导效应的表示方法:以I表示诱导效应, 以C— H键作为比较标准,4. 诱导效应的相对强度:一般以电负性的大小作比较同族元素来说F > Cl > Br > I对- I 同周期元素来说- F > -OR > -NR2不同杂化状态的碳原子来说–C≡CR >–CR=CR2 > -CR2-CR3对+I: 具有+I效应的原子团主要是烷基,其相对强度如下:(CH3)3– > (CH3)2CH– > CH3CH2– > CH3–上述所说为静态诱导效应,有机反应中还有动态诱导效应的作用六,有机化学中的酸碱概念布伦斯(Bronsted),路易斯(Lewis)酸碱理论,共轭碱和共轭酸.七,研究有机化合物的一般步骤1,分离提纯研究一个新的有机物首先要把它分离提纯,保证达到应有的纯度.分离提纯的方法:重结晶,升华,蒸馏,层析法以及离子交换法等.2,纯度的检验纯的有机物有固定的物理常数,如:熔点,沸点,比重,折射率等.测定有机物的物理常数可检验其纯度,纯的化合物的熔点距很小.3,实验式和分子式的确定a,进行元素定性分析,找出分子中存在哪几种原子b,进行元素定量分析,找出各种原子的相对数目,即决定经验式(实验式).c,测定分子量,确定各种原子的确实数目,给出分子式.4,结构式的确定根据红外光谱,紫外光谱,核磁共振谱,质谱等确定结构式.分子的结构包括分子的构造,构型和构象.构造是分子中原子的连接方式和顺序(在不涉及到构型和构象时也称为结构).5,人工合成八, 有机化合物的分类有机化合物分类的方法主要有两种1, 按碳架分类:1.开链化合物2.碳环化合物(1)脂环化合物(2)芳香族化合物(3)杂环化合物2, 按官能团分类官能团是指有机化合物分子中能起化学反应的一些原子和原子团,官能团可以决定化合物的主要性质.因此,我们可采用按官能团分类的方法来研究有机化合物.常见的重要官能团见P13表1—5 有机化学的重要性近20多年来,有机化学在各方面有了长足的进步.在对重要的天然产物和生命基础物质的研究中,有机化学取得了丰硕的成果.维生素,抗生素,甾体,萜类,生物碱,碳水化合物,肽,核苷等的发现,结构测定和合成,为学科本身的发展增添了丰富的内容,为人类的保健事业提供了有效的武器.高效低毒农药的开发,动植物生长调节剂和昆虫信息物质的研究和开发,为农业的发展提供了重要手段.自由基化学,金属有机化学等的发展,促进了巨大的高分子材料工业的建立.含有杂原子的单体的研制更使我们有了具备多种优异性能的特种有机材料.有机化学在蛋白质和核酸的组成和结构的研究,顺序测定方法的建立,合成方法的创建等方面的成就为分子生物学的建立和发展开辟了道路.建立在现代物理学(特别是量子力学)和物理化学基础上的物理有机化学,在定量的研究有机化合物的结构,反应性和反应机理等方面所取得的成果,不仅指导着有机合成化学,而且对生命科学也有重大意义.有机合成化学在高选择性的研究中取得很大的进展,出色地开创了一个又一个新的反应,合成了一批有一批具有高生理活性,结构新奇复杂的分子.金属有机化学和元素有机化学,为有机合成化学提供了高选择性的反应试剂和催化剂,以及各种特殊材料及其加工方法.有机化学以它特有的分离,结构测定,合成等手段,已经成为人类认识自然改造自然具有非凡能动性和创造力的武器,近年来,计算机技术的引入,使有机化学在结构测定,分子设计和合成设计上如虎添翼,发展的更为迅速.在我国,有机化学研究已取得一批重要成果,得到国际同行的重视在经济和国防建设中起了重要的作用.如:甾体化学研究及甾体药物工业的建立;莲心碱,芜花酯等多种有效成分的鉴定;结晶牛胰岛素的全合成,丙氨酸酵母转移核糖核酸的人工合成;天花粉蛋白的研究及其在计划生育中的应用;青藁素的结构测定,全合成及其抗疟应用;美登素及三尖杉酯碱(抗癌成分)的全合成研究;氟有机材料的研究制备;有机氟化学的研究和脱卤亚磺化反应的发现及应用;砷叶立德用于合成有机化学的研究,有机磷化学,有机磷萃取剂结构与性能的研究;自由基化学及微环境效应等工作都是其中比较突出的例子.200多年来,有机化学学科的发展,揭示了构成物质世界的有机化合物分子中各原子间键合的本质以及有机分子转化的规律并设计合成了具有特定性质的有机分子;它又为相关学科(如材料科学,生命科学,环境科学等)的发展提供了理论,技术和材料.在本世初,有机化学将会得到更大的发展.有机化合物结构鉴定的周期将大大缩短,本世纪初,通过多维色谱,多维核磁谱,图象识别,多机联用等技术的发展,将使有机物的分离和结构测定进入智能机器化或半机器化的阶段.有机合成化学方面,本世纪初,选择性,经济性,高效性的合成方法将达到新的高度并少受结构限制.人们可以按照功能要求,设计合成人们需要的分子.计算机辅助设计将为合成化学家提供有实用价值的有效手段.生物有机化学方面,随着有机化学和分子生物学的进展,将有更多生命过程的环节得以用有机化学语言表达.富勒烯(Fullerene)化学正日新月异地高速发展,将会成为有机化学中的一个全新领域,对有机化学理论和材料科学等方面产生巨大的影响[Fullerene 以C60为代表]有机化学在我国是一门比较有传统的学科.有一支比较成熟的队伍,拥有不少在国际有机化学界有地位的科学家.相信在国家的重视和支持下,我国有机化学一定能有新的更大发展,可以预期21世纪.(1)在有机合成方法学上,有可能出现我国独立发展的有价值的高选择性的新反应,在有机化学工业中特别是精细有机合成工业中出现我国发展的新流程.(2)在天然产物研究和传统医学的基础上以及在对生化过程深入了解后合理设计的基础上,将会出现一批我国独立(或合作)发展的新医药,新农药.(3)在生物催化体系,寡糖及其缀合物的分离,结构测定和合成,生物信息的识别和传递等方面将出现有意义的结果.(4)有机功能材料,有机电子材料和分子器件等方面有可能得到有创见性的工作.有机化学是一系列相关工业的基础,在能源,材料,人口,环境,国防计划的实中,在为推动科技发展,社会进步,提高人类的生活质量,改善人类的生存环境的努力中,已经并将继续显现出它的高度开创性和解决重大问题的巨大能力.有机化学的任务1.发现新现象(新的有机物,有机物的新的来源,新的合成方法,合成技巧,新的有机反应等)研究新的规律(结构与性质的关系,反应机理等)提供新材料(提供新的高科技材料,推动国民经济和科学技术的发展)探索生命的奥秘(生命与有机化学的结合).怎样才能学好有机化学学好有机化学,总的可概括为六个字理解,记忆,应用.理解学习过程中,要及时弄懂和掌握各章节的重点内容,主要问题,难题,做好课堂笔记.记忆在理解的基础上做必要的记忆.对有机化合物的构造式,命名,基本性质等在开始学习时,要象记外文单词那样反复的强化记忆.除了用视觉多看之外,还要多写,多练.当脑海中的材料积累多了,就会掌握内在规律,并上升为理解记忆.机械记忆和理解记忆是相辅相成的,记忆的材料越多,越有利于理解,而理解了的东西也就记得更牢,只求理解而不刻苦记忆是学不好有机化学的.应用(从三方面入手)多思考遇到疑难问题要先思考,再查书或求老师解疑,切忌不求甚解,煮夹生饭.疑难问题积累多了得不到解决则有学不下去的危险,因为有机化学内容是前后连贯的,系统性很强,只有掌握了前面的知识,才能理解后面的内容.勤练习认真做练习题是学好有机化学的重要环节,不仅对理解和巩固所学知识是最有效的,同时也是检验是否完成学习任务的必要方法,做习题要在系统复习的基础上进行,切不可照抄答案,否则有百害而无一利.善总结学会归纳总结,要总结化合物结构与性质的关系,以了解共性与个性.还要揭示各类化合物之间内在联系与相互转化关系.某一类化合物的性质往往是另一类化合物的制法,熟练的掌握了这些关系,才能设计各种特定化合物的合成路线.要把每章新出现的名词,概念搞清楚,做到准确理解.应用自如. 参考书: 《基础有机化学》,刑其毅,徐瑞秋,周政编,高等教育出版社.《有机化学—提要,例题和习题》王永梅,王桂林编,天津大学出版社.《有机化学》美R•T•莫里森编,科学出版社.《有机化学》曾昭琼主编,高等教育出版社,第三版.《有机化学反应机理指南》英P•赛克斯著,科学出版社.。

221英语:①《新编英语教程》(1-3册),李观仪等,上海外语教育出版社,1999。

222俄语:①《俄语入门》第二册,周鼎、徐振新编,外语教学与研究出版社,2000。

②《大学俄语基础教程》第二、三册,张智罗、童强等,高等教育出版社,1994。

223日语:①《中日交流标准日本语》初级上、下册,集体合著,人民教育出版社、光村图书出版株式会社,2005。

224法语:①《公共法语》上、下册,吴贤良主编,上海外语教育出版社,1997225德语: ①《大学德语》修订本(1-2册),赵仲、戴鸣钟等编,高等教育出版社,2002。

226西班牙语:《现代西班牙语》(第一册,第二册),董燕生,刘建编,外语教学与研究出版社,1999227 韩语:不指定参考书,请参考韩国语中级或以上水平的辅导材料。

600民俗学概论:①《民俗学概论》,钟敬文主编,上海文艺出版社,1998年版。

601文学评论写作:不列参考书。

602语言学概论A:①《语言学纲要》,叶蜚声、徐通锵编,北大出版社,1997年4月版。

603文献释读:①不列参考书,主要考察考生对古代文献的标点与翻译,阅读与理解,分析与评论的能力。

604文学基础:①《中国文学史》,袁行霈主编,高等教育出版社;②《外国文学史》,朱维之等著,南开大学出版社;③《古代汉语》,王力主编,中华书局。

605中文综合考试:①郑克鲁主编:《外国文学史》(上、下),高等教育出版社,1999年版。

②黄修己编:《二十世纪中国文学史》,中山大学出版社,2004年版。

③袁行霈主编:《中国文学史》(四卷本),高等教育出版社,1999年版。

606非物质文化遗产学:①向云驹著:《人类口头和非物质遗产》宁厦人民出版社,2004年版。

②王文章主编:《非物质文化遗产概论》,文化艺术出版社,2006年版。

607西方哲学史:《西方哲学史》,斯通普夫、菲泽著,中华书局,2005年版608中国哲学史公共试题:《新编中国哲学史》(上下册),冯达文、郭齐勇主编,人民出版社,2004年版609一元微积分:《高等数学》(上册),同济大学,高等教育出版社,1988年版610人类学概论:①庄孔韶编:《人类学通论》,山西教育出版社,2002年1月。

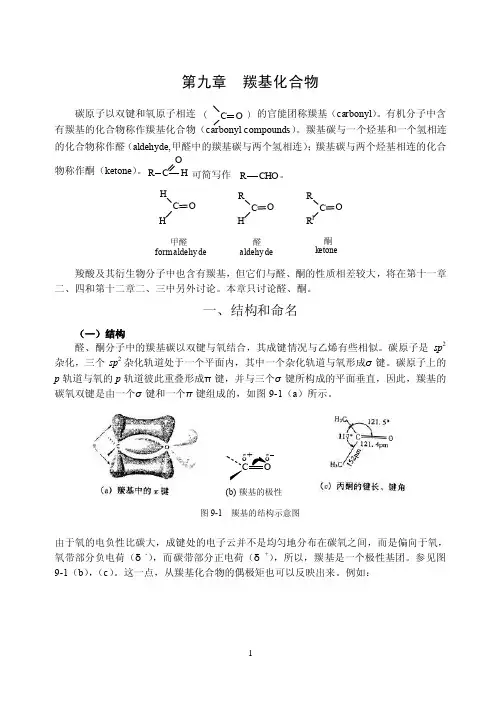

第九章 羰基化合物碳原子以双键和氧原子相连 的官能团称羰基(carbonyl )。

有机分子中含有羰基的化合物称作羰基化合物(carbonyl compounds )。

羰基碳与一个烃基和一个氢相连的化合物称作醛(aldehyde,甲醛中的羰基碳与两个氢相连);羰基碳与两个烃基相连的化合物称作酮(ketone )。

C H HO C RHO 甲醛formaldehyde醛aldehy de酮k etoneC R R O1羧酸及其衍生物分子中也含有羰基,但它们与醛、酮的性质相差较大,将在第十一章二、四和第十二章二、三中另外讨论。

本章只讨论醛、酮。

一、结构和命名(一)结构醛、酮分子中的羰基碳以双键与氧结合,其成键情况与乙烯有些相似。

碳原子是sp 2杂化,三个sp 2杂化轨道处于一个平面内,其中一个杂化轨道与氧形成σ键。

碳原子上的p 轨道与氧的p 轨道彼此重叠形成π键,并与三个σ键所构成的平面垂直,因此,羰基的碳氧双键是由一个σ键和一个π键组成的,如图9-1(a )所示。

图9-1 羰基的结构示意图由于氧的电负性比碳大,成键处的电子云并不是均匀地分布在碳氧之间,而是偏向于氧,氧带部分负电荷(δ-),而碳带部分正电荷(δ+),所以,羰基是一个极性基团。

参见图9-1(b ),(c )。

这一点,从羰基化合物的偶极矩也可以反映出来。

例如:C O ( )R C H O 可简写作 R CHO 。

δ(b) 羰基的极性C O H 3CHC O H 3CCH 3×-30μm=9.4910C C 109.49=mμ-30×(二)命名1.普通命名法 简单醛、酮可采用普通命名法。

分子中含有芳环的醛则将芳基作为取代基,例如:苯基丙醛CH 3CH 2CHO丙醛propanalCHO苯(基)甲醛benzaldehy deCH CHO CH 3-phenylpropanal-22酮则按羰基所连接的两个烃基的名称来命名。

全国高等医药院校教材供药学类专业用有机化学第五版倪沛洲主编编者 (以姓氏笔画为序)王礼琛 (中国药科大学)宋宏锐 (沈阳药科大学)吴秋业 (上海第二军医大学)张佩瑛 (北京医科大学)孟昭力 (山东大学)罗智 (华中科技大学)郭丽 (四川大学)薛德钧 (江西中医学院)倪沛洲 (中国药科大学)人民卫生出版社目录第一章绪论…………………………………………………………………………………()一、有机化合物和有机化学……………………………………………………………………()二、有机化合物的结构…………………………………………………………………………()(一)凯库勒结理论………………………………………………………………………()(二)化学键………………………………………………………………………………()(三)现代共价键理论………………………………………………………………………()1.原子轨道和电子云…………………………………………………………………()2.价键法………………………………………………………………………………()3.杂化轨道理论………………………………………………………………………()4.分子轨道法…………………………………………………………………………()(四)共价键的几个重要参数……………………………………………………………()1.键长…………………………………………………………………………………()2.键角…………………………………………………………………………………()3.键能…………………………………………………………………………………()4.键的极性和极化度…………………………………………………………………()三、有机化合物的结构测定……………………………………………………………………()(一)分离和提纯…………………………………………………………………………()(二)元素定性和定量的分析………………………………………………………………() (三)经验式和分子式的确定………………………………………………………………()(四)结构式的测定………………………………………………………………………()1.红外光谱……………………………………………………………………………()2.核磁共振氢谱………………………………………………………………………()3.质谱…………………………………………………………………………………()四、有机化合物分类和构造式的表示…………………………………………………………()(一)按官能团分类………………………………………………………………………()(二)按碳架分类…………………………………………………………………………()1.链状化合物…………………………………………………………………………()2.碳环化合物…………………………………………………………………………()3.杂环化合物…………………………………………………………………………()(三)机化合物构造式的表示法……………………………………………………………()五、有机酸碱的概念……………………………………………………………………………()(一)勃朗斯特酸碱理论…………………………………………………………………()(二)路易斯酸碱理论………………………………………………………………………()第二章烷烃和环烷烃………………………………………………………………………()第一节烷烃…………………………………………………………………………………()一、同系列和构造异构………………………………………………………………………()二、命名………………………………………………………………………………………()(一)普通命名法…………………………………………………………………………()(二)系统命名法…………………………………………………………………………()1.直链烷烃…………………………………………………………………………()2.支链烷烃……………………………………………………………………………()三、结构………………………………………………………………………………………()四、构象………………………………………………………………………………………()(一)乙烷的构象…………………………………………………………………………()(二)丁烷的构象…………………………………………………………………………()五、物理性质…………………………………………………………………………………()(一)分子间作用力………………………………………………………………………()(二)沸点…………………………………………………………………………………()(三)熔点…………………………………………………………………………………()六、化学反应…………………………………………………………………………………()(一)氧化和燃烧…………………………………………………………………………()(二)热裂反应……………………………………………………………………………()(三)甲烷的卤代反应……………………………………………………………………()(四)甲烷卤代反应机理…………………………………………………………………()1.自由基连锁反应…………………………………………………………………()2.甲基自由基的结构………………………………………………………………()(五)甲烷卤代反应过程中的能量变化…………………………………………………()1.反应热……………………………………………………………………………()2.活化能……………………………………………………………………………()3.卤素的相对活性…………………………………………………………………()(六)过渡态……………………………………………………………………………()(七)其它烷烃的卤代反应………………………………………………………………()1.几种氢的相对活性………………………………………………………………()2.自由基的相对活性………………………………………………………………()3.卤素的活性和对氢的选择性……………………………………………………()第二节环烷烃………………………………………………………………………………()一、分类和命名………………………………………………………………………………()(一)分类………………………………………………………………………………()(二)命名………………………………………………………………………………()二、同分异构…………………………………………………………………………………()(一)构造异构…………………………………………………………………………()(二)顺反异构…………………………………………………………………………()三、物理性质和化学反应……………………………………………………………………()(一)物理性质…………………………………………………………………………()(二)化学反应…………………………………………………………………………()1.加氢………………………………………………………………………………()2.与卤素的反应……………………………………………………………………()3.与卤化氢的反应…………………………………………………………………()四、结构………………………………………………………………………………………()(一)角张力的概念………………………………………………………………………()(二)环烷烃的燃烧热……………………………………………………………………()(三)环丙烷和环丁烷的结构……………………………………………………………()五、构象………………………………………………………………………………………()(一)环丙烷和环丁烷……………………………………………………………………()(二)环戊烷的构象………………………………………………………………………()(三)环己烷的构象………………………………………………………………………()(四)环己烷椅式构象中的竖键和横键…………………………………………………()(五)环己烷椅式构象和翻环作用………………………………………………………()第三章立体化学基础………………………………………………………………………()一、平面偏振光及比旋光度……………………………………………………………………()二、对映体异构和手性…………………………………………………………………………()三、分子的对称性和手性………………………………………………………………………()(一)对称因素……………………………………………………………………………()1.对称面………………………………………………………………………………()2.对称中心……………………………………………………………………………()3.对称轴………………………………………………………………………………()(二)手性因素……………………………………………………………………………()1.手性中心……………………………………………………………………………()2.手性面………………………………………………………………………………()3.旋光性的产生………………………………………………………………………()四、含一个手性碳原子的化合物………………………………………………………………()(一)对映异构体的理化性质………………………………………………………………()(二)外消旋体……………………………………………………………………………()(三)对映异构体的表示方法………………………………………………………………() (四)对映异构体构型的命名………………………………………………………………()1.D、L命名法……………………………………………………………………………()2.R、S斜体………………………………………………………………………………()五、含两个手性碳原子的化合物………………………………………………………………()1.含两个不同手性碳原子的化合物…………………………………………………()2.含两个相同手性碳原子的化合物…………………………………………………()六、外消旋体的拆分……………………………………………………………………………()七、取代环烷烃的立体异构……………………………………………………………………()(一)顺反异构和对映异构…………………………………………………………………() (二)取代环己烷的构象分析………………………………………………………………()1.单取代环己烷………………………………………………………………………()2.二取代环己烷………………………………………………………………………()(三)二环环烷烃的构象……………………………………………………………………()八、构象异构和构型异构……………………………………………………………………()九、烷烃卤代反应的立体化学………………………………………………………………()第四章卤代烷………………………………………………………………………………()一、分类和命名…………………………………………………………………………………()(一)分类…………………………………………………………………………………()(二)命名…………………………………………………………………………………()二、结构…………………………………………………………………………………………()三、物理性质……………………………………………………………………………………()四、化学反应……………………………………………………………………………………()(一)亲核取代反应…………………………………………………………………………()1.常见的亲核取代反应………………………………………………………………()2.亲核取代反应机理…………………………………………………………………()3.影晌亲核取代反应速率的因素……………………………………………………()卤代烷结构的影响………………………………………………………………()离去基团的影响…………………………………………………………………()亲核试剂的影响…………………………………………………………………()溶剂的影响………………………………………………………………………()(二)消除反应……………………………………………………………………………()1.消除反应机理………………………………………………………………………()E2机理……………………………………………………………………………() E1机理……………………………………………………………………………()2.消除反应的取向……………………………………………………………………()3.消除反应中卤化烷的活性…………………………………………………………()(三)还原反应……………………………………………………………………………()(四)有机金属化合物形成…………………………………………………………………()(五)多卤代烷与氟代烷……………………………………………………………………()第五章醇和醚………………………………………………………………………………()第一节醇……………………………………………………………………………………()一、分类和命名………………………………………………………………………………()(一)分类………………………………………………………………………………()(二)命名………………………………………………………………………………()1.普通命名法………………………………………………………………………()2.系统命名法………………………………………………………………………()二、结构和物理性质…………………………………………………………………………()(一)结构………………………………………………………………………………()(二)物理性质…………………………………………………………………………()三、化学反应…………………………………………………………………………………()(一)一元醇的化学反应…………………………………………………………………()1.醇中的氧氢键断裂的反应………………………………………………………()2.醇中碳氧键断裂的反应…………………………………………………………()3.氧化和脱氢反应…………………………………………………………………()(二)二元醇的化学反应…………………………………………………………………()1.氧化反应…………………………………………………………………………()2.频哪醇重排………………………………………………………………………()四、制备………………………………………………………………………………………()(一)由烯制备…………………………………………………………………………()1.酸催化水合………………………………………………………………………()2.硼氢化-氧化反应………………………………………………………………()(二)由卤烃制备…………………………………………………………………………()(三)由格氏试剂制备……………………………………………………………………()第二节醚和环氧化合物……………………………………………………………………()一、醚的分类与命名…………………………………………………………………………()二、醚的结构和物理性质……………………………………………………………………()三、醚的化学反应……………………………………………………………………………()(一) 盐的形成…………………………………………………………………………()(二)醚键的断裂…………………………………………………………………………()(三)自动氧化…………………………………………………………………………()四、醚的制备…………………………………………………………………………………()(一)醇分子间脱水………………………………………………………………………()(二)威廉姆逊合成法……………………………………………………………………()五、冠醚………………………………………………………………………………………()六、环氧化合物………………………………………………………………………………()(一)结构………………………………………………………………………………()(二)反应………………………………………………………………………………()1.开环反应及其机理………………………………………………………………()2.开环反应的方向…………………………………………………………………()3.开环反应的立体化学……………………………………………………………()七、硫醇和硫醚………………………………………………………………………………()(一)命名………………………………………………………………………………()(二)硫醇的性质…………………………………………………………………………()1.物理性质…………………………………………………………………………()2.化学性质…………………………………………………………………………()(三)硫醚的性质…………………………………………………………………………()1.锍盐的反应………………………………………………………………………()2.氧化反应…………………………………………………………………………()第六章烯烃…………………………………………………………………………………()目录……………………………………………………………………………………………()一、结构…………………………………………………………………………………………()二、同分异构现象………………………………………………………………………………()1.构造异构……………………………………………………………………………()2.顺反异构……………………………………………………………………………()三、命名…………………………………………………………………………………………()四、物理性质……………………………………………………………………………………()(一)熔点、沸点和密度……………………………………………………………………()(二)波谱性质……………………………………………………………………………()1.红外吸收光谱………………………………………………………………………()2.核磁共振氢谱………………………………………………………………………()3.质谱…………………………………………………………………………………()五、化学反应……………………………………………………………………………………()(一)催化加氢……………………………………………………………………………()(二)亲电加成反应…………………………………………………………………………()1.加卤化氢……………………………………………………………………………()2.加硫酸………………………………………………………………………………()3.加卤素………………………………………………………………………………()4.加次卤酸……………………………………………………………………………()(三)自由基加成反应………………………………………………………………………()(四)硼氢化反应…………………………………………………………………………()(五)氧化反应……………………………………………………………………………()1.高锰酸钾氧化………………………………………………………………………()2.臭氧化反应…………………………………………………………………………()3.过氧酸氧化…………………………………………………………………………()(六)a-氢的卤代反应……………………………………………………………………()(七)聚合反应……………………………………………………………………………()六、制备…………………………………………………………………………………………()(一)炔烃还原……………………………………………………………………………()(二)醇脱水………………………………………………………………………………()(三)1,2-二卤代烷脱卤素…………………………………………………………………()(四)卤代烷脱卤化氢………………………………………………………………………()1.E2消除的立体化学…………………………………………………………………()2.亲核取代与消除反应的竞争………………………………………………………()第七章炔烃和二烯烃………………………………………………………………………()一、炔烃…………………………………………………………………………………………()(一)结构和命名…………………………………………………………………………()1.结构…………………………………………………………………………………()2.命名…………………………………………………………………………………()(二)物理性质……………………………………………………………………………()1.沸点.熔点和密度……………………………………………………………………()2.波谱性质……………………………………………………………………………()(三)化学反应……………………………………………………………………………()1.炔氢的反应…………………………………………………………………………()2.碳碳叁键的反应……………………………………………………………………()(四)制备…………………………………………………………………………………()1.乙炔的工业来源……………………………………………………………………()2.炔烃的制法…………………………………………………………………………()二、二烯烃………………………………………………………………………………………()(一)分类和命名…………………………………………………………………………()(二)共轭二烯烃…………………………………………………………………………()1.结构…………………………………………………………………………………()2.1,2和1,4加成……………………………………………………………………()3.共轭加成的理论解释………………………………………………………………()4.热力学和动力学控制………………………………………………………………()(三)聚集二烯烃…………………………………………………………………………()三、卤乙烯和卤丙烯型卤代烃…………………………………………………………………()(一)卤乙烯型卤代烃………………………………………………………………………()(二)卤丙烯型卤化烃………………………………………………………………………()四、电性效应小结………………………………………………………………………………()(一)诱导效应……………………………………………………………………………()(二)共轭作用……………………………………………………………………………()五、富勒烯………………………………………………………………………………………()第八章芳烃…………………………………………………………………………………()一、苯及其同系物………………………………………………………………………………()(一)苯的结构……………………………………………………………………………()1.凯库勒结构式………………………………………………………………………()2.芳香六隅体…………………………………………………………………………()3.共振论对苯的结构的解释…………………………………………………………()4.苯的分子轨道模型…………………………………………………………………()(二)苯衍生物的同分异构、命名和物理性质……………………………………………()1.同分异构……………………………………………………………………………()2.命名…………………………………………………………………………………()3.物理性质……………………………………………………………………………()(三)亲电取代反应机理……………………………………………………………………() (四)苯的常见亲电取代反应………………………………………………………………()1.卤代反应……………………………………………………………………………()2.硝化反应……………………………………………………………………………()3.磺化反应……………………………………………………………………………()4.傅瑞德尔-克拉夫茨反应…………………………………………………………()(五)取代苯的亲电取代反应的活性和定位规律…………………………………………()1.取代基对反应速率的影响…………………………………………………………()2.—取代苯的亲电取代反应的定位规律……………………………………………()3.—取代苯的亲电取代反应的定位规律和活性的解释……………………………()4.二取代苯亲电取代反应的定位规律………………………………………………()5.定位规律的应用……………………………………………………………………()(六)苯的其他反应…………………………………………………………………………()1.加成反应……………………………………………………………………………()2.氧化反应……………………………………………………………………………()(七)烷基苯侧链反应………………………………………………………………………()(八)卤代芳烃……………………………………………………………………………()(九)生物体内芳烃的反应…………………………………………………………………()二、多环芳烃和非苯芳烃………………………………………………………………………()(一)稠环芳烃……………………………………………………………………………()1.萘衍生物的同分异构和命名………………………………………………………()2.萘的结构……………………………………………………………………………()3.萘的化学反应……………………………………………………………()4.蒽和菲的结构和性质………………………………………………………………()5.其它稠环芳烃………………………………………………………………………()(二)联苯…………………………………………………………………………………()(三)非苯芳烃……………………………………………………………………………()1.体克尔(Huckel)规则………………………………………………………………()2.轮烯的芳香性………………………………………………………………………()3.环状正、负离子的芳香性……………………………………………………………()第九章羰基化合物…………………………………………………………………………()一、结构和命名…………………………………………………………………………………()(一)结构…………………………………………………………………………………()(二)命名…………………………………………………………………………………()二、物理性质……………………………………………………………………………………()三、化学反应……………………………………………………………………………………()(一)亲核性加成反应………………………………………………………………………()1.加氢氰酸……………………………………………………………………………()2.加亚硫酸氢钠………………………………………………………………………()3.加有机金属化合物…………………………………………………………………()4.加水…………………………………………………………………………………()5.加醇…………………………………………………………………………………()6.加伯胺及氨的衍生物………………………………………………………………()(二)α-活泼氢引起的反应………………………………………………………………()1.羟醛缩合……………………………………………………………………………()2.交叉羟醛缩合………………………………………………………………………()3.分子内的羟醛缩合…………………………………………………………………()4.卤代反应和卤仿反应………………………………………………………………()5.外消旋化……………………………………………………………………………()(三)氧化和还原反应………………………………………………………………………()1.氧化反应……………………………………………………………………………()2.还原反应……………………………………………………………………………()(四)其它反应……………………………………………………………………………()1.魏梯希反应…………………………………………………………………………()2.达尔森反应…………………………………………………………………………()3.安息香缩合反应……………………………………………………………………()4.醛的聚合反应………………………………………………………………………()四、制备…………………………………………………………………………………………()(一)官能团转化法…………………………………………………………………………()1.醇的氧化……………………………………………………………………………()2.从烯烃和炔烃制备…………………………………………………………………()3.芳烃侧链的控制氧化………………………………………………………………()4.罗森孟德还原法……………………………………………………………………()(二)向分子中直接引入羰基………………………………………………………………()1.傅克酰化反应合成芳酮……………………………………………………………()2.傅瑞斯重排合成酚酮………………………………………………………………()3.瑞穆-梯曼反应合成酚醛……………………………………………………………()4.盖特曼-柯赫反应……………………………………………………………………()五、不饱和醛、酮………………………………………………………………………………()(一)结构…………………………………………………………………………………()(二)反应…………………………………………………………………………………()1.亲核加成……………………………………………………………………………()2.亲电加成……………………………………………………………………………()3.麦克尔加成…………………………………………………………………………()4.狄尔斯-阿尔特反应…………………………………………………………………()5.还原反应……………………………………………………………………………()六、烯酮…………………………………………………………………………………………()第十章酚醌…………………………………………………………………………………()第一节酚……………………………………………………………………………………()一、分类及命名………………………………………………………………………………()二、物理性质…………………………………………………………………………………()三、化学反应…………………………………………………………………………………()(一)酚羟基的反应………………………………………………………………………()1.酸性………………………………………………………………………………()2.成醚反应和克莱森重排…………………………………………………………()3.成酯反应和傅瑞斯重排…………………………………………………………()(二)芳环上的亲电取代反应……………………………………………………………()1.卤代反应…………………………………………………………………………()2.酯化反应…………………………………………………………………………()3.磺化反应…………………………………………………………………………()4.傅-克反应………………………………………………………………………()5.柯尔柏-施密特反应……………………………………………………………()6.瑞穆尔-梯曼反应………………………………………………………………()(三)其它反应…………………………………………………………………………()1.与三氯化铁的显色反应…………………………………………………………()2.氧化反应…………………………………………………………………………()四、制备………………………………………………………………………………………()(一)芳香磺酯盐的碱融熔法……………………………………………………………() (二)卤代芳烃的水解……………………………………………………………………()(三)异丙苯法…………………………………………………………………………()(四)重氮盐水解法………………………………………………………………………()第二节醌……………………………………………………………………………………()一、分类及命名………………………………………………………………………………()二、醌制备……………………………………………………………………………………()三、对苯醌的反应……………………………………………………………………………() (一)羰基的反应…………………………………………………………………………()1.成氨的衍生物的反应………………………………………………………………()2.与格氏试剂的反应…………………………………………………………………()(二)碳碳双键的加成反应…………………………………………………………………() (三)共轭烯酮加成反应……………………………………………………………………()1.1,4-共轭加成反应…………………………………………………………………()2.1,6-共轭加成反应…………………………………………………………………()第十一章羧酸和取代羧酸…………………………………………………………………()一、分类和命名…………………………………………………………………………………()二、物理性质……………………………………………………………………………………()三、结构和酸性…………………………………………………………………………………()四、化学反应……………………………………………………………………………………()(一)成盐反应……………………………………………………………………………()(二)羧基中羟基的取代反应………………………………………………………………()1.生成酰卤……………………………………………………………………………()2.生成酸酐……………………………………………………………………………()3.酯化反应……………………………………………………………………………()4.生成酰胺……………………………………………………………………………()(三)还原反应……………………………………………………………………………()(四)α-氢的反应…………………………………………………………………………()(五)脱羧反应……………………………………………………………………………()(六)二元酸的热解反应……………………………………………………………………()五、制备…………………………………………………………………………………………()(一)氧化法………………………………………………………………………………()(二)腈水解法……………………………………………………………………………()(三)格氏试剂法…………………………………………………………………………()(四)丙二酸法……………………………………………………………………………()(五)通过羰基化合物的缩合反应制备……………………………………………………()1.柏琴反应……………………………………………………………………………()2.克脑文格尔反应……………………………………………………………………()六、取代羧酸……………………………………………………………………………………()(一)卤代酸………………………………………………………………………………()1.化学特性……………………………………………………………………………()2.制备…………………………………………………………………………………()(二)羟基酸………………………………………………………………………………()1.化学特性……………………………………………………………………………()2.制备…………………………………………………………………………………()(三)酮酸…………………………………………………………………………………()1.化学特性……………………………………………………………………………()2.制备…………………………………………………………………………………()第十二章羧酸衍生物………………………………………………………………………()一、结构和命名…………………………………………………………………………………()(一)结构…………………………………………………………………………………()(二)命名…………………………………………………………………………………()二、物理性质……………………………………………………………………………………()三、化学反应……………………………………………………………………………………()(一)亲核取代反应…………………………………………………………………………()1.水解反应……………………………………………………………………………()2.醇解反应……………………………………………………………………………()3.氨解反应……………………………………………………………………………()(二)与有机金属化合物的反应……………………………………………………………()1.与格氏试剂反应……………………………………………………………………()2.与二烃基铜锂反应…………………………………………………………………()(三)还原反应……………………………………………………………………………()1.氢化锂铝还原………………………………………………………………………()2.罗森孟德反应………………………………………………………………………()3.其它还原……………………………………………………………………………()(四)酯缩合反应…………………………………………………………………………()(五)酰胺的特性…………………………………………………………………………()1.酰胺的酸碱性………………………………………………………………………()2.霍夫曼降解反应……………………………………………………………………()3.脱水反应……………………………………………………………………………()四、制备…………………………………………………………………………………………()(一)由羧酸制备…………………………………………………………………………()(二)由羧酸的衍生物间相互转化制备……………………………………………………()(三)贝克曼重排…………………………………………………………………………()五、乙酰乙酸乙酯………………………………………………………………………………()(一)酮式-烯醇式互变异构………………………………………………………………()(二)酮式分解和酸式分解…………………………………………………………………()(三)α-亚甲基上的烷基化、酰基化及其应用……………………………………………()六、丙二酸二乙酯在合成上的应用……………………………………………………………()七、碳酸及原酸衍生物…………………………………………………………………………()(一)碳酸衍生物…………………………………………………………………………()1.脲……………………………………………………………………………………()2.胍……………………………………………………………………………………()(二)原酸衍生物…………………………………………………………………………()第十三章有机含氮化合物…………………………………………………………………()一、硝基化合物…………………………………………………………………………………()(一)结构及命名…………………………………………………………………………()(二)物理性质……………………………………………………………………………()(三)化学反应……………………………………………………………………………()1.α-氢的反应………………………………………………………………………()2.硝基对苯环邻、对位上取代基的影响………………………………………………()3.硝基的还原反应……………………………………………………………………()二、胺类…………………………………………………………………………………………()(一)分类和命名…………………………………………………………………………()(二)结构及物理性质………………………………………………………………………()(三)化学反应……………………………………………………………………………()1.碱性和胺盐的生成…………………………………………………………………()2.烃基化………………………………………………………………………………()3.酰化和磺酰化………………………………………………………………………()4.和亚硝酸反应………………………………………………………………………()5.芳环上的取代………………………………………………………………………()6.其它反应……………………………………………………………………………()(四)制法…………………………………………………………………………………()1.氨或胺的烃基化……………………………………………………………………()2.硝基化合物的还原…………………………………………………………………()3.腈和酰胺的还原……………………………………………………………………()4.还原氨化……………………………………………………………………………()5.霍夫曼降解…………………………………………………………………………()6.加布瑞尔合成法……………………………………………………………………()7.曼尼希反应…………………………………………………………………………()(五)季铵盐和季铵碱………………………………………………………………………()1.季铵盐………………………………………………………………………………()2.季铵碱………………………………………………………………………………()三、重氮化合物和偶氮化合物…………………………………………………………………()(一)芳香重氨盐…………………………………………………………………………()1.取代反应及其在合成上的应用……………………………………………………()2.还原反应……………………………………………………………………………()3.偶合反应……………………………………………………………………………()4.还原反应……………………………………………………………………………()(二)偶氮化合物…………………………………………………………………………()(三)重氮甲烷……………………………………………………………………………()1.与有活泼氢的化合物反应…………………………………………………………()2.与醛酮反应…………………………………………………………………………()3.分解成卡宾…………………………………………………………………………()第十四章杂环化合物………………………………………………………………………()一、分类和命名…………………………………………………………………………………()(一)分类…………………………………………………………………………………()(二)命名…………………………………………………………………………………()二、六员杂环化合物……………………………………………………………………………()(一)吡啶…………………………………………………………………………………()1.电子结构及芳香性…………………………………………………………………()2.物理性质及其光谱…………………………………………………………………()3.碱性…………………………………………………………………………………()4.化学反应……………………………………………………………………………()(二)喹啉和异喹啉…………………………………………………………………………()1.结构与物理性质……………………………………………………………………()2.化学反应……………………………………………………………………………()3.喹啉及其衍生物的合成……………………………………………………………()(三)含两个氮原子的六员杂环……………………………………………………………()(四)含氧原子的六员杂环…………………………………………………………………()三、五元杂环化合物……………………………………………………………………………()(一)吡咯、呋喃、噻吩……………………………………………………………………()1.电子结构及芳香性…………………………………………………………………()2.物理性质……………………………………………………………………………()3.化学反应……………………………………………………………………………()(二)吲哚…………………………………………………………………………………()(三)含两个杂原子的五元单杂环…………………………………………………………()1.电子结构与芳香性…………………………………………………………………()2.物理性质……………………………………………………………………………()3.化学反应……………………………………………………………………………()4.咪唑、吡唑的互变异构现象…………………………………………………………()(四)嘌呤…………………………………………………………………………………()第十五章周环反应…………………………………………………………………………()一、电环化反应…………………………………………………………………………………()二、环加成反应…………………………………………………………………………………()1.[2+2]环加成反应……………………………………………………………………()2.[4+2]环加成反应……………………………………………………………………()三、σ迁移反应…………………………………………………………………………………()第十六章氨基酸、多肽、蛋白质和酶的化学(简介)……………………………………()第一节氨基酸………………………………………………………………………………()一、结构………………………………………………………………………………………()二、酸碱性及分类……………………………………………………………………………()三、等电点……………………………………………………………………………………()四、化学反应…………………………………………………………………………………()(一)与亚硝酸的反应……………………………………………………………………()(二)脱羧反应…………………………………………………………………………()(三)氨基转移反应………………………………………………………………………()(四)与茚三酮的显色反应………………………………………………………………()第二节多肽和蛋白质………………………………………………………………………()一、命名………………………………………………………………………………………()二、肽键的结构特点…………………………………………………………………………()三、肽的一级结构测定………………………………………………………………………()(一)测定肽链的组成……………………………………………………………………()(二)序列测定…………………………………………………………………………()四、蛋白质的结构层次………………………………………………………………………()(一)一级结构…………………………………………………………………………()(二)二级结构………………………………………………………………………()(三)三级结构…………………………………………………………………………()(四)四级结构…………………………………………………………………………()第三节酶的化学(简介)……………………………………………………………………()一、酶分子的结构特点………………………………………………………………………()二、酶催化作用特点…………………………………………………………………………()三、与酶的高效性有关的因素………………………………………………………………()第十七章糖类………………………………………………………………………………()第一节单糖…………………………………………………………………………………()一、开链结构及构型…………………………………………………………………………()二、环状结构及构象…………………………………………………………………………()三、化学反应…………………………………………………………………………………()(一)成苷反应…………………………………………………………………………()(二)氧化反应…………………………………………………………………………()1.与杜伦.本尼迪特和斐林试剂反应………………………………………………()2.与溴水反应………………………………………………………………………()3.与稀硝酸反应……………………………………………………………………()(三)还原反应…………………………………………………………………………()(四)与含氮试剂的反应…………………………………………………………………()(五)环状缩醛和缩酮的形成……………………………………………………………()(六)碱性条件下的反应…………………………………………………………………()(七)酸性条件下的脱水…………………………………………………………………()(八)高碘酸氧化…………………………………………………………………………()第二节寡糖和多糖…………………………………………………………………………()一、双糖………………………………………………………………………………………()(一)(+)-麦芽糖………………………………………………………………………()(二)(+)-纤维二糖……………………………………………………………………()(三)(+)-乳糖…………………………………………………………………………()(四)(+)-蔗糖…………………………………………………………………………()二、多糖……………………………………………………………………………………()(一)纤维素……………………………………………………………………………()(二)淀粉………………………………………………………………………………()(三)糖原………………………………………………………………………………()第三节扩展性知识…………………………………………………………………………()一、环糊精……………………………………………………………………………………()二、糖脂………………………………………………………………………………………()三、糖蛋白……………………………………………………………………………………()四、糖与血型物质……………………………………………………………………………()五、化学糖生物学和糖类药物(简介) ……………………………………………………()第十八章核酸和辅酶的化学(简介)………………………………………………………()第一节核酸…………………………………………………………………………………()一、分类………………………………………………………………………………………()二、化学组成…………………………………………………………………………………()(一)碱基………………………………………………………………………………()(二)戊糖………………………………………………………………………………()(三)核苷………………………………………………………………………………()(四)核苷酸……………………………………………………………………………()(五)核酸………………………………………………………………………………()三、理化性质…………………………………………………………………………………()(一)物理性质…………………………………………………………………………()(二)酸碱性……………………………………………………………………………()(三)稳定性……………………………………………………………………………()四、ATP………………………………………………………………………………………()五、扩展性知识………………………………………………………………………………()(一)核酸控制的蛋白质生物合成中的化学反应………………………………………()(二)酶性核酸…………………………………………………………………………()第二节辅酶(简介)…………………………………………………………………………()一、NAD+………………………………………………………………………………………()二、辅酶A和乙酰辅酶………………………………………………………………………()三、磷酸吡哆醛………………………………………………………………………………()四、硫胺素焦磷酸酯…………………………………………………………………………()五、硫辛酸……………………………………………………………………………………()第十九章类脂………………………………………………………………………………()第一节油脂和磷脂…………………………………………………………………………()一、油脂………………………………………………………………………………………()(一)结构………………………………………………………………………………()(二)化学反应…………………………………………………………………………()二、磷脂………………………………………………………………………………………()(一)甘油磷脂…………………………………………………………………………()(二)鞘磷脂(神经磷脂)………………………………………………………………()(三)磷脂与生物膜………………………………………………………………………()第二节萜类…………………………………………………………………………………()一、结构………………………………………………………………………………………()二、分类及代表性化合物……………………………………………………………………()(一)单萜类……………………………………………………………………………()(二)倍半萜和二萜………………………………………………………………………()(三)三萜和四萜类………………………………………………………………………()三、萜类的生物合成途径……………………………………………………………………()第三节甾族化合物…………………………………………………………………………()一、基本骨架…………………………………………………………………………………()二、基本骨架的编号…………………………………………………………………………()三、命名………………………………………………………………………………………()四、甾族化合物的构型和构象………………………………………………………………()五、甾族化合物的构象分析…………………………………………………………………()六、胆固醇……………………………………………………………………………………()人名索引Arndt-Eistert反应Baeyer张力学说Baeyer-Villiger反应Beckmann重排Benzoin缩合Bouveault-Blanc还原Brosted-lowry酸碱理论Cannizzaro反应Claisen重排Claisen酯缩合Claisen-Schmidt反应Clemmensen还原Cope重排Cram规则Curtius反应Darzen反应Dieckmann反应Diels-Alder反应Fehling’s试剂Fries重排Friedel-Craft反应Gabriel合成Gattermann反应Gattermann-Koch反应Gngnard试剂Haworth式Hell-Volhard-ZelinskY应Hinsberg反应Hofmann降解(重排) Hofmann消除规则Benedict试剂Hofmann消除Hückel规则Jones试剂Kekulé结构式Knoevenagel反应Kolbe-Schmitt反应Leuckart反应Lewis结构式Lewis酸碱理论Lindlar’sLucas试剂Mannich反应Markovnikov’s规则Meerwein-Ponndorf反应Michael反应Meisenheimer络合物Newmann投影式Oppenauer氧化Perkin反应Pinacol重排Prelog规则Reformatsky反应Reimer-Tiemann反应Robinson合成反应Rosenmund还原Sandmeyer反应Sarrett试剂Schiemann反应Schiff’s碱Schmidt反应Skraup合成Soxhlet提取器Stephen还原Tollens’试剂Vilsmeyer反应Wangner-Meerwein重排Wilkinson’s催化剂Wittig反应Wolff-Kishner-Huang Minglong反应Woodward-Hoffmann轨道对称性守怛规则Ylide试剂Zaitseff规则。

天津大学药学专业349药学综合考研复习资料(包含考研大纲)万事开头难,而强大的自信心是完成一件旷日持久的战斗的必须品。

复习过程中总是会有一定程度的自我怀疑,这是很正常的。

并不是自己没自信,而是有许多疑问,比如复习程度,考试内容等。

拥有信心才能让自己天天都充满精力的去战斗!下面天津考研网就为大家介绍天津大学药学专业349药学综合考研复习资料里349药学综合考研大纲的情况。

天津大学药学综合考研大纲:349药学综合一、考试总体安排1.试卷包括有机化学、分析化学、生物学/生物化学三部分考题,每部分150分。

考生在其中任选两部分作答,共计300分。

2.每部分考题150分中,120分为双语考题,中英文作答皆可;30分为英文考题,需以英文作答。

二、考试总体要求(一)有机化学部分较系统地掌握有机化学的基本知识、基本概念。

掌握各类有机化学反应,能够写出主要产物的结构式或反应条件,并能写出反应过程机理,掌握较为复杂化合物的合成方法。

(二)分析化学部分掌握对化合物的定性、定量分析方法,具备综合运用分析化学知识分析问题、解决问题的能力。

(三)生物学/生物化学部分1.结构和功能:生物由细胞组成。

细胞是微小、复杂的结构,包含在膜内,是生命活动的最小单位。

有些生物是单细胞生物,有些包括人类是多细胞生物。

基本的细胞结构是所有生物所共有的。

2.生殖和发育:所有生命体都有生殖、生长和发育。

生殖是生物复制更多的自己的过程。

非生命体,例如岩石,碎解为更多部分,但这与生殖中产生整个、完整的生命体是不一样的。

3.代谢:所有生物都为了能量而代谢。

生命需要能量。

代谢是给生命过程提供动力所需要的化学反应的总和。

我们代谢我们的早餐,为我们好好过一天提供能量,包括生长和身体的保持。

4.内环境稳定:所有生物必须对环境有所反应以维持其内部的稳定。

这种稳定的内部条件维持就是内环境稳定。

5.遗传:所有生物使用核酸(DNA或RNA)将特征从一代传到下一代,这种情况称为遗传。