血清学反应

- 格式:ppt

- 大小:373.00 KB

- 文档页数:57

一、形态结构和培养特性观察1、微生物的形态结构观察主要是通过染色,在显微镜下对其形状、大小、排列方式、细胞结构(包括细胞壁、细胞膜、细胞核、鞭毛、芽孢等)及染色特性进行观察,直观地了解细菌在形态结构上特性,根据不同微生物在形态结构上的不同达到区别、鉴定微生物的目的。

2、细菌细胞在固体培养基表面形成的细胞群体叫菌落(colony)。

不同微生物在某种培养基中生长繁殖,所形成的菌落特征有很大差异,而同一种的细菌在一定条件下,培养特征却有一定稳定性。

,以此可以对不同微生物加以区别鉴定。

因此,微生物培养特性的观察也是微生物检验鉴别中的一项重要内容。

1)细菌的培养特征包括以下内容:在固体培养基上,观察菌落大小、形态、颜色(色素是水溶性还是脂溶性)、光泽度、透明度、质地、隆起形状、边缘特征及迁移性等。

在液体培养中的表面生长情况(菌膜、环)混浊度及沉淀等。

半固体培养基穿刺接种观察运动、扩散情况。

(图3-8)图3-8细菌的培养特征1.点状2.圆形3.丝状4.不规则形5.假根状6.纺锤状7.扁平8.隆起9.凸起 10.垫状11.脐状 12.边缘整齐 13.波状 14.裂片状 15.啮蚀状 16.丝状 17.卷发状 18.丝线状 19.刺毛状 20.串珠状 21.疏展状 22.树根状 23.假根状 24.丝状 25.串珠状 26.乳头状 27.绒毛状 28.树根状 29.量杯状 30.萝卜状 31.漏斗状 32.囊状 33.层状 34.絮状 35.环状36.蹼状 37.膜状2)霉菌酵母菌的培养特征:大多数酵母菌没有丝状体,在固体培养基上形成的菌落和细菌的很相似,只是比细菌菌落大且厚。

液体培养也和细菌相似,有均匀生长、沉淀或在液面形成菌膜。

霉菌有分支的丝状体,菌丝粗长,在条件适宜的培养基里,菌丝无限伸长沿培养基表面蔓延。

霉菌的基内菌丝、气生菌丝和孢子丝都常带有不同颜色,因而菌落边缘和中心,正面和背面颜色常常不同,如青霉菌:孢子青绿色,气生菌丝无色,基内菌丝褐色。

血清学试验简介血清学反应是指:相应的抗原与抗体在体外肯定条件下作用,可消失肉眼可见的沉淀、凝集现象。

在食品微生物检验中,常用血清学反应来鉴定分别到的细菌,以最终确认检测结果。

血清学反应的一般特点:1)抗原体的结合具有特异性,当有共同抗原体存在时,会消失交叉反应。

2)抗原体的结合是分子表面的结合,这种结合虽相当稳定,但是可逆的。

3)抗原体的结合是按肯定比例进行的,只有比例适当时,才能消失可见反应。

4)血清学反应大体分为两个阶段进行,但其间无严格界限。

第一阶段为抗原体特异性结合阶段,反应速度很快,只需几秒至几分钟反应即可完毕,但不消失肉眼可见现象。

其次阶段为抗原体反应的可见阶段,表现为凝集、沉淀、补体结合反应等。

反应速度慢,需几分、几非常以至更长时间。

而且,在其次阶段反应中,电解质、PH、温度等环境因素的变化,都直接影响血清学反应的结果。

习惯上将经典的血清学反应分三种类别:凝集反应、沉淀反应和补体结合反应。

1、凝集反应颗粒性抗原(细菌、红细胞等)与相应抗体结合,在电解质参加下所形成的肉眼可见的凝集现象,称为凝集反应(Agglutination reaction)。

其中的抗原称为凝集原,抗体称为凝集素。

在该反应中,由于单位体积抗体量大,做定量试验时,应稀释抗体。

1)直接凝集反应颗粒性抗原与相应抗体直接结合所消失的反应,称为直接凝集反应(Direct agglution reaction)。

a.玻片凝集法。

是一种常规的定性试验方法。

原理是用已知抗体来检测未知抗原。

常用于鉴定菌种、血型。

如将含有痢疾杆菌抗体的血清与待检菌液各一滴,在玻片上混匀,数分种后若消失肉眼可见的凝集块,即阳性反应,证明该菌是痢疾杆菌。

此法快速、简便,但不能进行定量测定。

b.试管凝集法。

是一种定量试验方法。

多用已知抗原来检测血清中有无相应抗体及其含量。

常用于帮助诊断某些传染病及进行流行病学调查。

如肥达氏反应就是诊断伤寒、付伤寒的试管凝集试验。

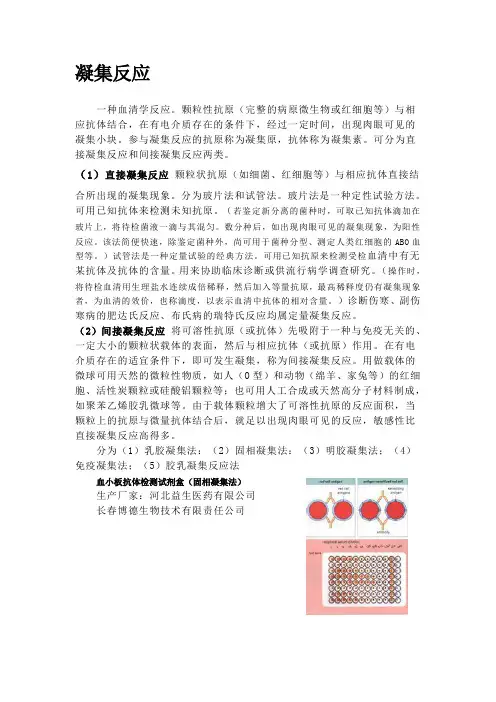

凝集反应一种血清学反应。

颗粒性抗原(完整的病原微生物或红细胞等)与相应抗体结合,在有电介质存在的条件下,经过一定时间,出现肉眼可见的凝集小块。

参与凝集反应的抗原称为凝集原,抗体称为凝集素。

可分为直接凝集反应和间接凝集反应两类。

(1)直接凝集反应颗粒状抗原(如细菌、红细胞等)与相应抗体直接结合所出现的凝集现象。

分为玻片法和试管法。

玻片法是一种定性试验方法。

可用已知抗体来检测未知抗原。

(若鉴定新分离的菌种时,可取已知抗体滴加在玻片上,将待检菌液一滴与其混匀。

数分种后,如出现肉眼可见的凝集现象,为阳性反应。

该法简便快速,除鉴定菌种外,尚可用于菌种分型、测定人类红细胞的ABO血型等。

)试管法是一种定量试验的经典方法。

可用已知抗原来检测受检血清中有无某抗体及抗体的含量。

用来协助临床诊断或供流行病学调查研究。

(操作时,将待检血清用生理盐水连续成倍稀释,然后加入等量抗原,最高稀释度仍有凝集现象者,为血清的效价,也称滴度,以表示血清中抗体的相对含量。

)诊断伤寒、副伤寒病的肥达氏反应、布氏病的瑞特氏反应均属定量凝集反应。

(2)间接凝集反应将可溶性抗原(或抗体)先吸附于一种与免疫无关的、一定大小的颗粒状载体的表面,然后与相应抗体(或抗原)作用。

在有电介质存在的适宜条件下,即可发生凝集,称为间接凝集反应。

用做载体的微球可用天然的微粒性物质,如人(O型)和动物(绵羊、家兔等)的红细胞、活性炭颗粒或硅酸铝颗粒等;也可用人工合成或天然高分子材料制成,如聚苯乙烯胶乳微球等。

由于载体颗粒增大了可溶性抗原的反应面积,当颗粒上的抗原与微量抗体结合后,就足以出现肉眼可见的反应,敏感性比直接凝集反应高得多。

分为(1)乳胶凝集法:(2)固相凝集法:(3)明胶凝集法;(4)免疫凝集法;(5)胶乳凝集反应法血小板抗体检测试剂盒(固相凝集法)生产厂家:河北益生医药有限公司长春博德生物技术有限责任公司。

姓名:邹雨星学号:2015222816 班级:15检验3班第四组

实验题目:凝集实验

一、实验内容:直接凝集实验(玻片法)——血型鉴定

1.实验原理:

(一)血清学反应:体外进行的Ag-Ab反应,由于机体绝大部分抗体存在于血清中,故又叫血清学反应。

特点:(1)高度特异性;

(2)分子表面的可逆性结合;

(3)Ag、Ab比例合适才会出现肉眼可见的反应。

(二)凝集反应:颗粒性抗原(细菌、细胞等)与相应抗体在适当的电解质条件下凝集成肉眼可见的小块,称为凝集反应(agglutination)。

颗粒性Ag——凝集原;相应Ab——凝集素。

2.主要材料及实验步骤:

(1)材料:已知Ab:标准血清:抗A和抗B血清

待测Ag:RBC血型抗原

(2)步骤:(1)取血(无名指尖或耳垂)——NS试管——2-5%RBC悬液;

(2)准备一张载波片;

(3)加血清各1滴;

(4)加RBC悬液各1滴;

(5)牙签搅和并摇晃混匀;

(6)结果判断(10-15min后)

3.实验结果:

4.实验结论:本人为A型血

5.实验讨论:

二:实验内容:间接凝集实验——类风湿因子检测

1.实验原理:

2.主要材料及实验步骤:

(1)材料:已知Ag:致敏乳胶(乳胶颗粒上有变性IgG)、待测Ab:待检血清中的类风湿因子(2)步骤:A、取一乳胶凝集实验反应板

B、加阳性和阴性对照血清、待测血清各一滴;

C、各加一滴致敏乳胶;

D、牙签搅拌;

E、5分钟后观察结果;乳胶凝集如细沙状。

以黑背景观察为佳

3.实验结果:

4.实验结论:

5.实验讨论。

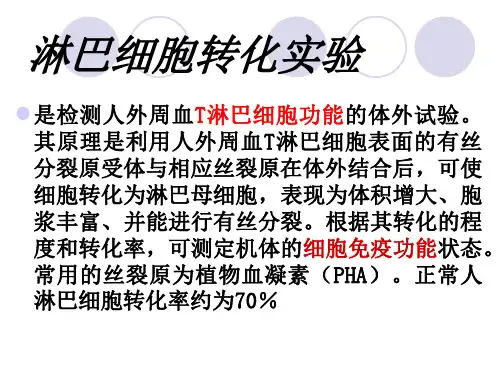

第十一章免疫学技术概论免疫学技术是指利用免疫反应的特异性原理,建立各种检测与分析技术,以及建立这些技术的各种制备主意。

免疫学技术包括:①免疫血清学技术:用于检测抗原或抗体的体外免疫反应技术,或称免疫检测技术②细胞免疫技术:用于分析研究机体细胞免疫功能与状态的免疫学技术③免疫制备技术:用于建立免疫检测主意的技术第 1 节免疫血清学技术抗原与相应抗体在体内和体外均能发生特异性结合反应,因抗体主要来自血清,因此在体外举行的抗原抗体反应称为血清学反应或免疫血清学技术。

一、免疫血清学反应的基本原理抗原与抗体的特异性结合,主要是基于抗原与抗体分子结构及立体构型的互补,以及由多种因素造成的两者在分子间引力参加下发生的可逆性免疫化学反应。

1.抗原抗体的结合力①库仑引力/静电引力:是抗原与抗体带有相反电荷的氨基与羧基之间互相吸引的力。

其大小与两个电荷间距离的平方呈反比。

②范德华引力:是原子与原子、分子与分子互相临近时分子极化作用产生的一种吸引力,引力大小与分子空间构象的互补性有关。

③氢键作用:是供氢体上的氢原子和受氢体原子间的引力。

④疏水作用:在水溶液中两个疏水基团互相接触,因为对水分子的排斥而趋向聚拢的力。

疏水作使劲在抗原抗体结合力中作用最强。

2.抗原抗体的亲和力与亲合力①亲和力(affinity):指抗体的抗原结合位点与相应的抗原决定簇之间的结合强度,它是抗原抗体间固有的结合力。

亲和力可用平衡常数K表示:K=K1/K2 (K1为结合常数,K2为解离常数)②亲合力(avidity):指一个抗体分子与囫囵抗原表位之间结合的强度,与抗体结第 1 页/共7 页合价直接相关。

亲合力表现为多价优势。

3.抗原抗体的胶体特性及亲水性转化为疏水性①胶体特性:抗体和大多数抗原同属蛋白质,在通常的反应条件下均带有负电荷,使极化的水分子在其周围形成水化层,成为亲水胶体。

②亲水性改变:抗原抗体结合使表面电荷减少,水化层变薄,失去亲水性能,抗原抗体复合物由亲水胶体转化为疏水胶体。

体外的抗原抗体反应常称为血清学反应或血清学试验。

一、血清学鉴定血清学鉴定即采用含有已知特异性抗体的免疫血清(诊断血清)与分离培养出的未知纯种细菌或标本中的抗原进行血清学反应,以确定病原菌的种或型。

血清学鉴定常用的血清学试验是凝集试验、沉淀试验(毛细管法)、荚膜肿胀试验和毒素-抗毒素中和试验等。

二、血清学诊断血清学诊断是指用已知抗原或已知抗体检测患者血清中相应抗体的方法,以诊断感染性疾病。

抗体效价必须明显高于正常人群的水平或随病程递增才有诊断价值。

多数血清学诊断需取患者急性期和恢复期双份血清标本,若后者的抗体效价比前者升高4倍或4倍以上才有诊断意义。

在患者血清中检出病原微生物的抗原有诊断意义。

血清学诊断常用的血清学试验是凝集试验(直接凝集试验和间接凝集试验)、酶联免疫吸附试验、免疫荧光技术和放射免疫测定法。

第五节中和试验抗原与相应抗体在体内和体外均能发生特异性结合,因抗体主要来自血清,因此在体外进行的抗原抗体反应称为血清学反应或免疫血清学技术。

第一节概述免疫血清学技术按抗原抗体反应性质不同可分为:1. 凝聚性反应包括凝集试验和沉淀试验。

2. 标记抗体技术包括荧光抗体、酶标抗体、放射性标记抗体、发光标记抗体技术等。

3. 补体参与的反应补体结合试验、免疫黏附试验等。

4. 中和反应病毒中和试验、毒素中和试验。

一、血清学反应的一般特点1. 特异性与交叉性血清学反应具有高度特异性,如抗猪瘟病毒的抗体只能与猪瘟病毒结合,而不能与口蹄疫病毒结合。

这是血清学试验用于分析各种抗原和进行疾病诊断的基础。

但若两种天然抗原之间含有部分共同抗原时,则发生交叉反应。

交叉反应是区分血清型和亚型的重要依据。

2. 抗原抗体结合机理抗原和抗体的结合为弱能非共价键结合,其结合力决定于抗原决定簇和抗体的抗原结合点之间形成的非共价键的数量、性质和距离。

常规的血清学反应,如凝集反应、沉淀反应、补体结合反应等,只有在抗原与抗体呈适当比例时,结合反应才出现凝集,沉淀等可见反应,在最适比例时,反应最明显。

这种因抗原过多或抗体过多而出现抑制可见反应的现象,称为带现象。

二、血清学反应的影响因素1.电解质特异性的抗原和抗体具有对应的极性基(羧基、氨基等),它们互相吸附后,其电荷和极性被中和因而失去亲水性,变为憎水系统。

易受电解质作用失去电荷而互相凝聚、发生凝集或沉淀反应。

2.温度较高的温度可以增加抗原和抗体接触的机会,从而加速反应的出现。

常用37℃水浴保温。

3.酸碱度血清学反应常用pH为6-8,过高或过低的pH可使抗原抗体复合物重新离解。

第二节凝聚性试验抗原与相应抗体结合形成复合物,在有电解质存在下,复合物相互凝聚形成肉眼可见的凝聚小块或沉淀物,根据此现象来测定相应抗体或抗原,称为凝聚性试验。

分为凝集试验和沉淀试验。

一、凝集试验细菌、红细胞等颗粒性抗原,与相应抗体结合,在有适当电解质存在下,形成肉眼可见的凝集团块,称为凝集试验。

血清学反应的条件

哎呀,我是一名小学生,对于“血清学反应的条件”这个题目,我感觉好难呀!这听起来就像是大人们在实验室里研究的超级复杂的东西。

血清学反应,这到底是啥呢?我去问了我的科学老师,老师说血清学反应就像是身体里的小侦探在工作。

那它工作得好不好,就得看一些条件啦。

比如说温度,就好像我们在冬天和夏天穿不同的衣服一样。

血清学反应也有它适合的温度。

温度太高,那些小侦探会不会热得跑不动啦?温度太低,它们是不是又会被冻得缩手缩脚?

还有酸碱度,这就像我们吃的食物,有的太酸,有的太碱,都会让我们的嘴巴感觉不舒服。

血清学反应也是这样,如果环境的酸碱度不合适,反应是不是就没办法顺利进行啦?

时间也很重要哟!你想想,如果考试的时间太短,我们都来不及做完题目。

血清学反应也有它需要的时间,如果时间不够,是不是就不能得出准确的结果呢?

还有试剂的纯度,这就好比我们做手工用的材料,如果材料质量不好,做出来的东西能好看吗?血清学反应的试剂纯度不够,反应能准确吗?

血清学反应的条件这么多,这么复杂,研究人员得多辛苦才能搞清楚呀!他们就像勇敢的探险家,在这个神秘的领域里不断摸索前进。

我觉得血清学反应的条件就像是一个复杂的密码锁,只有把每个条件都调到正确的位置,才能打开这扇通往科学真相的大门。

这可真是不容易,但也正因为不容易,才让科学家们的努力变得更加伟大和有意义!。