胸部经典影像征象

- 格式:pptx

- 大小:3.01 MB

- 文档页数:23

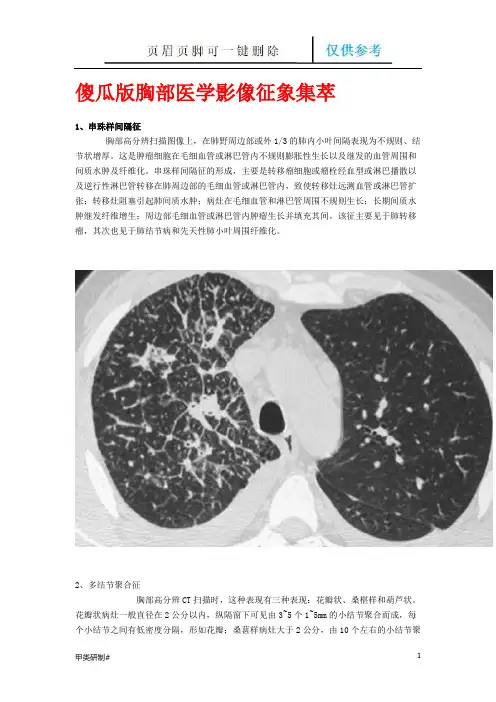

傻瓜版胸部医学影像征象集萃1、串珠样间隔征胸部高分辨扫描图像上,在肺野周边部或外1/3的肺内小叶间隔表现为不规则、结节状增厚。

这是肿瘤细胞在毛细血管或淋巴管内不规则膨胀性生长以及继发的血管周围和间质水肿及纤维化。

串珠样间隔征的形成,主要是转移瘤细胞或瘤栓经血型或淋巴播散以及逆行性淋巴管转移在肺周边部的毛细血管或淋巴管内,致使转移灶远测血管或淋巴管扩张;转移灶阻塞引起肺间质水肿;病灶在毛细血管和淋巴管周围不规则生长;长期间质水肿继发纤维增生;周边部毛细血管或淋巴管内肿瘤生长并填充其间。

该征主要见于肺转移瘤,其次也见于肺结节病和先天性肺小叶周围纤维化。

2、多结节聚合征胸部高分辨CT扫描时,这种表现有三种表现:花瓣状、桑椹样和葫芦状。

花瓣状病灶一般直径在2公分以内,纵隔窗下可见由3~5个1~5mm的小结节聚合而成,每个小结节之间有低密度分隔,形如花瓣;桑葚样病灶大于2公分,由10个左右的小结节聚合而成;葫芦状结构呈多个椭圆形堆彻排列,胸膜侧的结节最大,直径可达3~5公分,其内密度较低,近肺门侧直径较小,直径约1.5公分,形如葫芦状。

花瓣状聚合被认为是周围性肺癌的早期表现;桑葚样多结节聚合征可能是小叶间隔纤维增生,肺癌各部生长不一,肿瘤生长遇到阻力;葫芦样结节被认为是肿瘤组织以连续浸润方式进行扩散,由于肿瘤不断增大,从原发肿瘤脱落下来的流组织经组织间隙、淋巴管、血管等侵入并破坏周围正常组织且继续生长(肿瘤成团的充满肺泡腔,并沿肺泡空向周围继续生长,膨胀性扩大)或肿瘤沿肺泡壁伏壁生长,都可以形成此征。

3、反晕征和晕征的表现相反,在高分辨胸部CT肺窗上观察,病灶中心密度低呈磨玻璃状,周围是新月形或环形高密度,厚度至少2mm。

这种表现是由于中心为低密度由肺泡间隔浸润和细胞碎片,周围环形或新月形高密度是肺泡管机化性肺炎或致密、均匀肺泡间细胞浸润所导致的致密气腔实变。

起初认为对诊断隐原性肺泡炎有特异性,但随后发现该征象也见于类球孢子菌病的描述中。

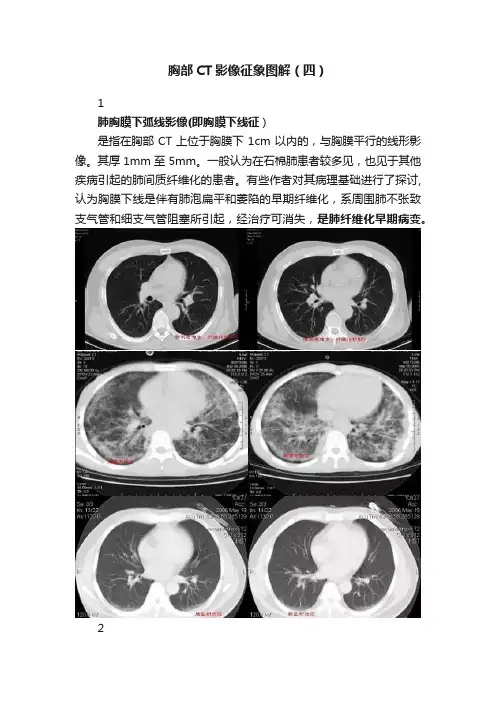

胸部CT影像征象图解(四)1肺胸膜下弧线影像(即胸膜下线征)是指在胸部CT上位于胸膜下1cm以内的,与胸膜平行的线形影像。

其厚1mm至5mm。

一般认为在石棉肺患者较多见,也见于其他疾病引起的肺间质纤维化的患者。

有些作者对其病理基础进行了探讨,认为胸膜下线是伴有肺泡扁平和萎陷的早期纤维化,系周围肺不张致支气管和细支气管阻塞所引起,经治疗可消失,是肺纤维化早期病变。

2血管集束征血管集束征在影像上表现为肺结节周围一支或几支血管到达瘤体内或在瘤体边缘截断或穿过瘤体的现象。

其形成包括以下三种情况:(1)肺血管进入肿瘤内或穿过肿瘤;(2)肺血管受牵拉向病灶移位;(3)肺血管到达肿瘤的边缘截断。

血管集束征的形成是由于肿瘤组织向血管支气管鞘或小叶间隔生长,瘤体内纤维组织增生或瘢痕形成,牵拉临近血管向瘤体集中所致。

其中进肺门侧的血管束、支气管构成,血管壁多为扩张的小动脉,说明肺癌供血丰富;远肺门侧的血管束由扩张的小静脉组成,可能和静脉回流受阻有关。

血管集束征的形成机制是由于恶性肿瘤细胞产生肿瘤生成因子诱发肿瘤形成新生血管,尤其是血供丰富的恶性肿瘤,由于其生长活跃,常致使肿瘤供血的血管代偿性增粗,这些血管长扩张或伴有肿瘤细胞的支气管动脉鞘浸润或瘤栓形成。

这就意味着,肿瘤或结节周围血管是否增粗表明该病变的良恶性程度。

血管集束征的出现与肿瘤或结节的大小有关,小于1公分的病灶较少出现;腺癌出现的的几率较高,因为腺癌供血丰富,纤维化形成的更明显。

尤其要注意的是,一支血管引向结节或肿瘤内,不只仅见于恶性结节,也可见于良性病变如结核球、炎性假瘤或错构瘤。

对于引向两性结节的这支血管可看作血管连接,而不是血管集束征。

多支血管引向病变即出现了血管集束征这在恶性肿瘤出现的机会较高。

此外,肺恶性结节累及静脉的机会更多,病灶不论大小,如果见到结节累及静脉,强烈提示恶性可能。

判断某支血管是动脉还是静脉,主要根据其走形来判断,动脉主要和支气管伴行,静脉主要位于病灶的边缘绕行。

胸部CT影像征象高清图解-V1

【正文】

胸部CT影像是一种常见的医学检查手段,可以用于观察胸部内部组织

结构的情况。

通过对胸部CT影像的分析,医生可以得到很多有用的信息,从而诊断出患者的疾病情况。

下面我们来详细解析一下胸部CT影像征象的高清图解。

一、心脏

1. 心包积液:心包是紧贴心脏表面的一层薄膜,如果在心包腔内积聚

了大量液体,就会形成心包积液。

在胸部CT影像中,心包积液表现为

心脏周围呈现出低密度区域。

2. 心肌梗死:心肌梗死是一种心血管疾病,如果出现在左心室前壁,

则在胸部CT影像中可以看到左心室前壁区域呈现出低密度区域。

二、肺部

1. 肺实变:肺实变是一种肺部感染性疾病,可以表现为肺内结构模糊,密度增加。

在胸部CT影像中,肺部实变表现为密度增高的区域。

2. 肺结节:肺结节是一种常见的肺部疾病,在胸部CT影像中表现为

圆形或椭圆形阴影区域,密度以及边缘均匀。

3. 肺癌:肺癌是一种恶性肿瘤,如果在胸部CT影像中发现肺部阴影

密度越来越大,边缘越来越不规则,则极有可能是肺癌。

三、胸膜及纵隔

1. 胸膜增厚:胸膜增厚是一种肺部疾病,可以在胸部CT影像中表现

出胸膜厚度增加。

2. 纵隔淋巴结肿大:纵隔淋巴结肿大是由某些疾病引起,在胸部CT

影像中可以看到纵隔部位肿大的淋巴结。

以上就是胸部CT影像征象高清图解的详细解析,希望对大家有所帮助。

但需要注意的是,对于具体的疾病诊断,还需结合临床病史、体征以

及其他检查结果进行综合分析。

![[胸部征象]“铺路石征”的影像表现与临床意义](https://uimg.taocdn.com/e1116ef2760bf78a6529647d27284b73f242366f.webp)

[胸部征象]“铺路⽯征”的影像表现与临床意义铺路⽯征【名词】铺路⽯征英⽂:crazy paving appearance。

⼜名:碎⽯路征。

【影像表现】这是薄层CT中的常见表现,在胸部薄层CT或者⾼分辨CT (HRCT)上表现为呈地图状分布的、重叠有⽹状的光滑细线影的散在或弥漫的磨玻璃影,由于好似由⽯头或⽔泥块铺成的⼩路,故名。

见图1⾄图5。

图1艾滋病患者右上肺铺路⽯征图2肺泡蛋⽩沉积症患者显⽰铺路⽯征图3肺泡蛋⽩沉积症患者左上肺铺路⽯征图4慢性嗜酸粒细胞性肺炎患者右下肺铺路⽯征图5肺泡微结⽯症患者显⽰铺路⽯征【病理机制】铺路⽯征⾸先由Murch等在19g9年的肺泡蛋⽩沉积症病例中发现并报道,认为是⼩叶间隔增厚的结果,以后的研究表明⼩叶间质增厚也参与此征的形成。

在肺泡蛋⽩沉积症中,铺路⽯征相应的病理改变多为肺泡内富含磷脂蛋⽩样物质充盈,肺泡间隔淋巴细胞浸润、⽔肿、成纤维细胞增⽣及胶原沉积形成⼩叶内间隔和⼩叶间隔增厚所致。

在其他间质性肺部病变中也有类似的组织学改变。

但Kang等根据CT病理对照提出在肺泡蛋⽩沉积症中的⽹影是在肺泡内的周期性Schiff阳性物质堆积在邻近⼩叶间隔上的结果,⽽不是间隔的增厚。

多数CT与组织学的⽐较可见到:细线影多为肺泡实变,其次为间质纤维化,或为两者都有,总之,60%病例都未见到⼩叶间隔增厚,因此,CT上的铺路⽯征在诊断上并⽆特异性,它可以是单纯由于⽓腔实变⽽致,此时肺泡内的物质呈线状沉着,正好位于肺的基本单位如腺泡、⼩叶等的边缘⽽出现⽹状结构。

因此,当在CT上见到铺路⽯征时要密切结合临床资料加以鉴别诊断。

【临床意义】铺路⽯征是肺泡蛋⽩沉积症的特征性胸部CT表现。

肺泡蛋⽩沉积症(pulmonary alveolar proteinosis, PAP) 指原因不明的肺泡内弥漫性蛋⽩沉着,⾸先由 Rose 于 1958 年报道,迄今⽂献报告400?500例,国内于1965年⾸例报道。

常见的异常胸片征象导语:X线胸片作为一种经济简便的常规检查,可以较好地显示出胸廓、肺组织与肺血管、心脏、胸部血管等的情况,为临床诊断提供较为可靠的依据。

虽然其精确性不如新兴的断层成像手段,但因其简、便、廉和可重复性等优点,仍然有着独特且重要的参考作用。

临床上对某些疾病,例如主动脉夹层,考虑到此病可能比诊断出此病更为重要,而胸片往往是患者入院后第一手影像学资料,如果可以从胸片的异常征象中发现心血管病的蛛丝马迹,进而诊断出相关疾病,特别是主动脉夹层这种需紧急处理的疾病,则有事半功倍的效果。

本文以最常见的后前位胸部平片作引,扒一扒那些与心血管疾病密切相关的异常胸片征象。

(一)正常胸片中的心脏与大血管1-1图 1-1 正常胸部 X 线平片(后前位)正常胸部解剖结构及后前位胸片如上图所示。

胸片可见:1. 右心缘:上段为上腔静脉,下段为右心房右缘;2. 左心缘:上段为主动脉结(即主动脉弓投影);中段为肺动脉段,由肺动脉主干构成;下段为左心室缘;3. 心胸比率:心脏横径/经右侧膈肌顶端测量的胸廓内壁横径,可衡量心脏在胸腔内相对大小,如图,即 (a1+a2)/b ,正常值为 0.44±0.03,且不超过 0.5。

心胸比率在 0.51-0.55 时,为轻度增大;0.56-0.60 为中度增大;大于 0.6 则为重度增大。

(二)异常胸片中的心脏与大血管1. 普大型心:又称为球形心,见于全心衰、心肌炎、心包积液,胸片特点为:各房室均增大。

多由左右心室、心房同时扩大或者心包内渗出、心影呈烧瓶样扩张所致。

2-1图 2-1 普大型心,左右心房、心室均扩大,肺动脉段平直2.梨形心:也称二尖瓣型心,见于二尖瓣瓣膜病变、房间隔缺损、肺动脉瓣狭窄、肺动脉高压与肺源性心脏病等。

胸片特点为:主动脉结小,肺动脉段突出,房室增大。

多由二尖瓣病变导致左房、右室及肺循环负荷增大所致。

2-22-3图 2-2 普大型心,该例为心包积液,心胸比率约 0.642.图 2-3 梨形心,左房、右室扩大,肺动脉段突出(箭头示),肺纹理增粗。

[转] 胸部医学影像征象集萃1、串珠样间隔征胸部高分辨扫描图像上,在肺野周边部或外1/3的肺内小叶间隔表现为不规则、结节状增厚。

这是肿瘤细胞在毛细血管或淋巴管内不规则膨胀性生长以及继发的血管周围和间质水肿及纤维化。

串珠样间隔征的形成,主要是转移瘤细胞或瘤栓经血型或淋巴播散以及逆行性淋巴管转移在肺周边部的毛细血管或淋巴管内,致使转移灶远测血管或淋巴管扩张;转移灶阻塞引起肺间质水肿;病灶在毛细血管和淋巴管周围不规则生长;长期间质水肿继发纤维增生;周边部毛细血管或淋巴管内肿瘤生长并填充其间。

该征主要见于肺转移瘤,其次也见于肺结节病和先天性肺小叶周围纤维化。

2、多结节聚合征胸部高分辨CT扫描时,这种表现有三种表现:花瓣状、桑椹样和葫芦状。

花瓣状病灶一般直径在2公分以内,纵隔窗下可见由3~5个1~5mm的小结节聚合而成,每个小结节之间有低密度分隔,形如花瓣;桑葚样病灶大于2公分,由10个左右的小结节聚合而成;葫芦状结构呈多个椭圆形堆彻排列,胸膜侧的结节最大,直径可达3~5公分,其内密度较低,近肺门侧直径较小,直径约1.5公分,形如葫芦状。

花瓣状聚合被认为是周围性肺癌的早期表现;桑葚样多结节聚合征可能是小叶间隔纤维增生,肺癌各部生长不一,肿瘤生长遇到阻力;葫芦样结节被认为是肿瘤组织以连续浸润方式进行扩散,由于肿瘤不断增大,从原发肿瘤脱落下来的流组织经组织间隙、淋巴管、血管等侵入并破坏周围正常组织且继续生长(肿瘤成团的充满肺泡腔,并沿肺泡空向周围继续生长,膨胀性扩大)或肿瘤沿肺泡壁伏壁生长,都可以形成此征。

3、反晕征和晕征的表现相反,在高分辨胸部CT肺窗上观察,病灶中心密度低呈磨玻璃状,周围是新月形或环形高密度,厚度至少2mm。

这种表现是由于中心为低密度由肺泡间隔浸润和细胞碎片,周围环形或新月形高密度是肺泡管机化性肺炎或致密、均匀肺泡间细胞浸润所导致的致密气腔实变。

起初认为对诊断隐原性肺泡炎有特异性,但随后发现该征象也见于类球孢子菌病的描述中。