三种常用带蒂皮瓣

- 格式:ppt

- 大小:6.58 MB

- 文档页数:32

常见皮瓣修复口腔颌面部缺损的研究进展现今口腔颌面部良恶性肿瘤的发病率愈来愈高,治疗方法多以手术和放化疗为主,然而肿瘤切除的同时所遗留的大面积组织缺损需要及时修复。

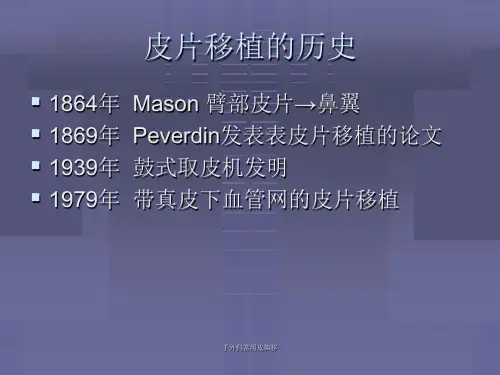

皮瓣手术始于公元前6~7世纪,20世纪60年代出现了显微外科且大大促进了皮瓣的发展,此后皮瓣移植越来越复杂,皮瓣移植要求移植皮瓣高质量的存活,受区与供区血管的精确吻合,对组织损伤小,节省时间,费用低,因此如何选择正确的皮瓣移植,熟悉各种皮瓣的利弊显得格外重要。

游离组织瓣手术成功的最关键因素是受区与供区血管的精确吻合从而保证游离组织瓣血液循环通畅[1]。

目前,应用到口腔颌面外科的游离组织瓣有背阔肌肌皮瓣、股前外侧皮瓣、前臂皮瓣等[2]。

肌皮瓣是一种复合组织瓣,利用肌肉为蒂,连同其浅层的皮下组织、皮肤一并切取,转移入缺损区[3],其优点是血运供应充沛、组织量丰富,抗感染能力强,愈合快,安全,易成活,并发症少[4]。

常用的带蒂皮瓣有胸大肌皮瓣,岛状颏下皮瓣,额部岛状瓣等。

然而在临床工作中很多医生很难抉择哪种皮瓣最适合患者,本文将介绍临床常用的游离皮瓣与带蒂皮瓣在手术中的利与弊以及修复原则,为患者制定出最佳的治疗方案。

1 各种皮瓣的特点1.1 背阔肌肌皮瓣:属于游离皮瓣。

由Tansini在1896年首次报道,Quillen 首次用于颌面部缺损的修复。

是移植范围最广,功能最多的皮瓣之一。

可分为背阔肌岛状瓣,游离背阔肌肌瓣,胸背动脉穿支皮瓣。

该瓣是一个扁平三角形肌肉,主要由胸背动脉供血,胸背神经支配,优点是供吻接的血管分布恒定,胸背动静脉外径大(1.5~2mm以上)、蒂长(6~8cm),移植范围广,面积大。

该瓣还可用于乳房再造,肩部和上臂部的缺损,小儿巨大胸部缺损的治疗。

缺点是对脊柱稳定、臂的内收内旋及辅助呼吸产生影响,因此,有肺部疾病及体力劳动者慎用此瓣。

1.2 带蒂胸大肌皮瓣:属于轴型皮瓣。

由Ariyan在1979年首次用于头颈颌面恶性肿瘤术后的修复,胸肩峰动脉是营养该瓣的主要血管,其体表投影易定位。

吻合血管或带血管蒂的皮瓣移植小腿外侧皮瓣小腿外侧皮瓣,是以腓动脉为血管蒂的皮瓣。

由腓动脉发出的皮支多数穿过小腿外侧肌间隙浅出供养皮肤。

因此,此皮瓣亦属于肌间隙动脉供养的皮瓣。

该皮瓣作为移植时常以腓动脉为血管蒂。

也可以切取皮支血管蒂皮瓣,小腿的血供影响较胫动脉为小,但血管口径较细,吻合较困难。

顾玉东于1986年报道首先采用小腿外侧逆行岛状皮瓣修复足部创面5例均获得成功。

目前,小腿外侧皮瓣亦是常用皮瓣供区之一,它既可作为吻合血管的游离皮瓣移植,又可行带血管蒂的皮瓣转移修复小腿和足部创面。

小腿外侧是非持重部位,也较为隐蔽,切取皮瓣后对功能和外观影响较上肢小。

【应用解剖】小腿外侧部皮瓣的血供来源于腓动脉,然而腓动脉发出的皮支和肌皮支的形式有所不同,因此,根据其皮支的形式,腓动脉可分3种类型:1.I型腓动脉起端发出的皮支,经过小腿外侧肌间隙而直接进入小腿外侧皮肤。

此皮支血管口径较细约为0. 3mm。

2.II型腓动脉在进人跗长屈肌肌腹前由主干发出比目鱼肌肌皮支,此分支在比目鱼肌肌腹内常分为两支出比目鱼肌筋膜,然后进人小腿外侧皮肤。

此肌皮支血管口径一般在0.5? lmm。

3.III型腓动脉主干进入跗长屈肌肌腹后,在小腿中1/3段中点附近,及小腿下1/3段分别由主干发出跗长屈肌肌皮支,皮支与肌腹呈垂直方向,穿出肌筋膜后进入小腿外侧皮肤。

但作为小腿外侧皮瓣血供者主要有2支,它们进人皮下之点分别位于腓骨小头下13?17cm和18? 21cm间,外径为0. 2?0. 5mm;皮动脉蒂长为4? 5cm。

伴行静脉外径为0. 4?0.1mm。

排动脉远侧穿出深筋膜点,在外踝之上6?8cm处,然后形成两条主要终支一为外錁后动脉,自外踝上方的后内侧向外侧走行;另一为穿动脉,向前穿过骨间膜至外踝上方的前内侧。

而且腓动脉主干在踝关节平面与胫前胫后动脉均有较粗的交通支相吻合。

这就为小腿外侧部皮瓣采用游离移植,或顺行或逆行转移提供了解剖学依据。

皮瓣移植一皮瓣移植的概念皮瓣移植(transplantation of flaps)也称皮瓣转移(flap transfer)。

皮瓣是由皮肤的全厚层及皮下组织所构成。

与游离皮片移植不同的是,皮瓣必须有由与机体皮肤相连的蒂,或行血管吻合,血循环重建后以供给皮瓣的血供和营养,才能保证移植皮瓣的成活。

前者称为带蒂皮瓣移植(pedicle flap transfer);后者则称为游离皮瓣移植(free flap transfer),或血循重建游离皮瓣移植(revascularized free flaptransfer)。

皮瓣移植是整形外科最基本也是最常用的操作技术之一,有着广泛的用途。

二分类与特点1.带蒂皮瓣带蒂皮瓣在临床上还可分为若干类,自前较常用的是按转移形式与血供来源分类。

(1)随意皮瓣(random flap):也称皮肤皮瓣(skin flap)。

此类皮瓣的特点是:由于没有知名的血管供血,故在设计皮瓣时,其长宽比例要受到一定限制。

在肢体与躯干部位,长宽之比以1.5:1为最安全,最好不超过2:1;在面部,由于血循丰富,根据实际情况可放宽到2-3:1,在血供特别丰富的部位可达4:1.随意皮瓣目前均属近位带蒂转移。

按转移形式又可分为:1)移位皮瓣:又名对偶三角交叉皮瓣或“Z”字成形术。

是由皮肤三个切口连接成“Z”字形而构成两个相对的三角形皮瓣彼此交换位置后缝合。

两皮瓣的侧切口与中切口所形成的角度,一般以60°为常用,此时三个切口的长度应基本相等,在两个三角形组织瓣交叉转移换位后,可增加其中轴的长度的75%,从而达到松解挛缩、恢复功能的目的,故这种皮瓣多应用于狭长形的索状瘢痕挛缩;也可用于恢复错位的组织或器官的正常位置与功能;以及用于长切口的闭合以预防术后瘢痕挛缩。

此外尚可根据治疗的需要考虑做多个附加切口,设置成连续的多“Z”形对偶三角瓣。

2)滑行皮瓣:又名推进皮瓣。

滑行皮瓣具有一个蒂部。

在接近缺损部位设计一个皮瓣,分离后,利用组织的弹性,将其滑行到缺损部位以整复创面。

带蒂穿支皮瓣在乳房再造术中的应用陈明华;曾昂【摘要】与游离穿支皮瓣相比,带蒂穿支皮瓣分离技术更加简单,安全系数更高,而且供区畸形更小.近年来,应用带蒂穿支皮瓣技术已经成为乳房再造手术一种新的选择,甚至是一些患者的首选方案.常用的带蒂穿支皮瓣有胸背动脉穿支皮瓣、肋间动脉穿支皮瓣(外侧肋间动脉穿支皮瓣、前侧肋间动脉穿支皮瓣)等,其他可用的选择包括前锯肌动脉穿支皮瓣,腹壁上动脉穿支皮瓣,胸外侧动脉穿支皮瓣等.为了提高手术设计的精确性,术前需要评估穿支血管的质量,并对其定位穿支.皮瓣的设计相比游离皮瓣手术而言,显得更加重要.虽然带蒂穿支皮瓣在乳房再造领域的作用尚不能取代游离皮瓣的金标准地位,但随着"损伤最小化"重建概念的日渐推广,带蒂穿支皮瓣将会成为乳房再造领域里的一种新的趋势.%Comparing with free perforator flap, pedicled flap is a relatively simpler and safer technique, with lesser donor site morbidity. In recent years, the application of pedicled perforator flaps has emerged as a new option for breast reconstruction. Those pedicled perforator flaps include thoracodorsal artery perforator flap, intercostal artery perforator flap (lateral intercostal artery perforator flap, anterior intercostal perforator flap) etc. Serratus anterior artery perforator flap, superior epigastric artery perforator flap, and lateral thoracic artery perforator flap can also be raised technically. To enhance surgical accuracy, it is necessary to evaluate the location and quality of perforator vessels preoperatively. Proper flap design is of more importance for pedicled flap when compared with it's free flap counterpart. Although free flap approach remains the golden standard in breast reconstruction when consideringautologous tissue transplantation, pedicled perforator flap has the apparent merits of minimized surgical trauma, less time-consuming and less stress for reconstructive surgeons.【期刊名称】《中国癌症杂志》【年(卷),期】2017(027)008【总页数】8页(P626-633)【关键词】带蒂穿支皮瓣;乳房再造;穿支皮瓣;胸背动脉穿支皮瓣;肋间动脉穿支皮瓣;前锯肌动脉穿支皮瓣;腹壁上动脉穿支皮瓣;胸外侧动脉穿支皮瓣【作者】陈明华;曾昂【作者单位】北京协和医院整形外科,北京 100730;北京协和医院整形外科,北京100730【正文语种】中文【中图分类】R739.63曾昂,医学博士,北京协和医院整形外科副教授,硕士研究生导师。

吻合血管或带血管蒂的皮瓣移植第二节吻合血管或带血管蒂的皮瓣移植一、脐旁部皮瓣脐旁部皮瓣,是以腹壁下血管为蒂,该皮瓣1983年Tayloi?首先报道临床应用成功,称之为扩大的腹壁下动脉皮瓣。

由于腹壁下血管在脐旁发出许多肌皮支分布于皮肤,并有较粗的肌皮支在胳旁穿过腹直肌鞘后走向外上方,指向肩胛下角方向。

加之血管蒂均采用腹壁下血管,且常常带一定的血管周围部分腹直肌肌袖,故有人称之为腹直肌皮瓣或胸脐皮瓣。

王成琪认为,不论是切取脐旁部皮瓣,还是延伸至胸肋部皮肤,虽然切取皮瓣的范围可大可小,皮瓣轴心及皮瓣形式有所不同,但均为腹壁下血管为蒂作为移植或转移,并且供应皮瓣的血管多在脐旁穿过腹直肌前鞘分布于皮肤,故其命名以脐旁皮瓣为宜。

如果携带腹直肌作为移位或填充而用的皮瓣,仍应称之为腹直肌皮瓣,否则,携带少量肌袖或切取单纯皮瓣,以采用皮肤为主要用途的皮瓣,不论皮瓣为斜行的扩延至胸肋部的脐胸部皮肤,还是以横行的到脐腰部皮肤以及纵行的腹前部皮肤,均称之为脐旁皮瓣,更符合皮瓣以主要部位并兼顾主要血管而命名的原则。

【应用解剖】脐旁皮瓣的血供解剖学研究,早在1974年Taylor在研究腹直肌皮瓣时,从腹壁下动脉注射墨汁,就发现皮肤染色可达胸肋部,脐旁有许多皮支血管穿出腹直肌前缘供养皮肤。

并以主要的皮穿支血管的走行设计了从脐到肩胛下角连线为轴线的皮瓣。

其远端可达腋中线。

国内齐增智等于1986年亦进行该皮瓣血供的解剖学研究,其结果与Taylor相似。

他在34具尸体腹壁下血管的解剖中发现,跻旁有较粗的皮穿支血管,向上指向肩胛骨下角走行。

1.腹壁下动脉腹壁下动脉多数起于髂外动脉的前壁,少数起于股动脉。

起点在腹股沟韧带上方者占60%,距腹股沟韧带0. 7cm;平腹股沟韧带者占31%;在腹股沟韧带下方者占8%,平均距腹股沟韧带1. 3cm。

(1)腹壁下动脉的行程:自起点发出后,经腹股沟韧带内2/5与外3/5交界处,斜向内上行,经腹直肌外侧缘至腹直肌后方,继续向上行5cm,经半环线的前方进人腹直肌鞘内,在腹直肌鞘后叶与肌之间上升至脐部或其附近形成终末支。

《当代医药论丛》Contemporary Medical Symposium 2020 年 第 18 卷 第 15 期 ·论 著·2线中点上方的2 cm处寻找最佳的血管蒂。

3)根据患者创面的轮廓绘模,选取的皮瓣应较创面的周缘适当放大。

4)切开患者患肢一侧的皮肤至深筋膜下,分离肌肉的表面寻找腓动脉肌皮穿支或肌间隙皮支,确定优势穿支后,切开对侧的皮肤,放松止血带,观察皮瓣的血运情况,在确定移植皮瓣无异常后,旋转皮瓣将其覆盖在创面上。

1.2.3 移植胫后动脉穿支皮瓣的方法 1)用超声检测仪对患者的胫后粗大血管蒂进行定位。

在做逆行胫后动脉穿支皮瓣时,可在患者内踝上方的3~8 cm内进行超声定位,该范围内穿支的位置恒定、口径细、蒂较短。

在做顺行胫后动脉穿支皮瓣时,可在患者内踝上方的10~16 cm内进行超声定位,该范围内穿支起始的口径粗且蒂较长。

2)根据患者创面的轮廓绘模选取的皮瓣,皮瓣的面积应较创面的周缘适当放大。

3)切开患者供区一侧的皮肤至深筋膜下,寻找至术前定位的穿支,确定优势穿支后,切开对侧的皮肤,放松止血带,观察皮瓣的血运情况。

4)在患者腓肠肌的内侧缘与趾长屈肌的间隙内将整个穿支游离至合适的长度,将皮瓣旋转后覆盖在创面上,剔除其皮瓣蒂部周围深层粗大的脂肪,并保证血液循环能够从穿支进入真皮下的血管网层供应至全皮瓣[10] 。

1.2.4 移植胫前动脉穿支皮瓣的方法 1)术前,用超声定位患者胫前的粗大血管蒂,选取胫骨粗隆和腓骨头连线的中点与内外踝中点的连线作为胫前动脉的体表投影。

2)对患者踝上8~15 cm的体表投影范围进行超声定位。

3)根据患者创面的轮廓绘模选取皮瓣,皮瓣的面积应较创面的周缘适当放大。

4)在患者胫骨嵴的内侧缘切开一侧皮肤至深筋膜下,在胫骨前肌与踇长伸肌之间寻找至术前定位的穿支,确定的优势穿支后,切开对侧的皮肤,放松止血带,观察皮瓣的血运情况。

5)在患者的胫骨前肌、踇长伸肌及踇长伸肌与趾长伸肌之间游离胫前动静脉,并保护腓深神经,将整个穿支游离至合适的长度后,将皮瓣旋转后覆盖在创面上。

探讨两种带蒂组织瓣在腮腺区缺损修复中的应用目的:探讨两种带蒂组织瓣(即颏下动脉岛状皮瓣、颈胸旋转皮瓣)在腮腺区肿瘤切除术后组织缺损修复中的应用。

方法:采用回顾性分析法,选取我院在2011年5月至2014年8月期间应用颏下动脉岛状皮瓣和颈胸旋转皮瓣修复腮腺区肿瘤切除术后缺损组织者20例,通过术后随访的形式进行综合调查分析。

结果:术后随访3年后得知20例受访患者中18例皮瓣完全成活,颏下动脉岛状皮瓣和颈胸旋转皮瓣各有1例出现皮瓣尖端的部分坏死,成活的皮瓣在外形、功能方面均完好,与周边正常组织相近,局部无复发,深受患者满意。

结论:将颏下动脉岛状皮瓣和颈胸旋转皮瓣运用于腮腺区肿瘤切除术后缺损组织的修复具有良好的临床效果,深受广大患者欢迎,值得在临床上广泛推广和普及应用。

标签:带蒂组织瓣;颏下动脉岛状皮瓣;腮腺区肿瘤;修复临床上常见的腮腺区肿瘤有近3/4为良性肿瘤,传统的腮腺区肿瘤切除术主要是切除腮腺浅叶或腮腺全叶,术后面部通常会遗留有凹陷畸形,导致患者患侧面部与健侧呈现明显的不对称,既影响外观,同时还伴积液、口角流涎及味觉出汗综合症等相关并发症,给患者带来身体和精神上沉重的双重打击[1]。

从以上各种不利的术后并发症出发,我院通过对20例应用颏下动脉岛状皮瓣和颈胸旋转皮瓣修复腮腺区肿瘤切除术后缺损组织者的术后回访,取得了满意的效果,现报告如下:1 资料与方法1.1一般资料选取2011年5月至2014年8月我院应用颏下动脉岛状皮瓣和颈胸旋转皮瓣修复腮腺区肿瘤切除术后缺损组织者20例,男性12例,女性8例;年龄28~70岁,平均年龄为(48. 54±1.82)岁,其中,腺癌8例、鳞状细胞癌5例,黏液表皮样癌2例、多形性腺瘤恶变l例、皮肤基底细胞癌3例,颌骨中心性癌l例,均未发现淋巴结或其它远行转移者。

1.2治疗方法①颏下岛状动脉皮瓣的制备:根据组织缺损大小在颏下正中处开始设计皮瓣,该皮瓣两侧界不能超过胸锁乳突肌前缘,其上界紧沿着下颌骨下缘,下界依据缺损面积的大小而定,但一般不超过6 cm[2]。

关于第五跖骨基底部骨折,你真的都掌握了吗?手是日常生活与工作中的主要劳动器官,是创造世界文明的特殊劳动工具,也是最易受伤的部位。

指端损伤是指在手指末节范围内的损伤,主要指软组织损伤,因包括切割、挤压、挫裂、离断等,常同时合并有指骨外露、甲床缺损,在手外科临床工作中较为常见,几乎占手外科急诊的1/3。

随着生活水平提高,日常生活工作中如弹琴、操作键盘等精细活动对手的完整性、灵活性和美观有着越来越高的要求,尤其拇指指尖缺损,将很大程度上影响手部精细功能的发挥,拇指运动功能占手部功能的40%,感觉功能占手部功能的20%,拇指末节占整个手功能的18%,丧失末节后拇指与手指的对捏功能、拾捡细小物品能力丧失。

因此,临床上必须重视对拇指末节部分缺损的处理,如果处理不当或不及时,会导致拇指末节短缩缺损或畸形,不仅影响手的美观,还严重影响拇指的感觉和运动功能。

随着国内医疗环境的不断变化,临床上遇到指端缺损,如何能够保证手术皮瓣一次性成功,一直考验着我们,该选择哪种方案来处理,不仅要根据患者自身因素,还要考虑医生自身的能力。

本文主要介绍几种常用的皮瓣治疗拇指指端缺损,现分享给大家一起交流、学习。

一、拇指解剖拇指背侧皮肤由2条指背动脉(尺、桡侧指背动脉)供应。

指背动脉在拇指近节中、远1/3水平、近指骨颈处分别与尺、桡侧指固有动脉发出的背侧支血管相吻合,而尺、桡侧指背动脉在此水平也发出分支与对侧指背动脉的分支相吻合。

此外,尺、桡侧指背动脉还在甲沟近端形成指末端背侧弓形动脉网,从而形成广泛的皮下血管网。

拇指桡动脉深支鼻烟窝部及拇指两侧指掌侧固有动脉沿指背神经走行恒定发出指侧方及指背皮支,这些皮支与拇指指背神经的伴行血管形成丰富的血管网,为临床设计皮瓣提供了解剖学基础。

二、分类临床上指端缺损是指伸屈肌腱止点至指尖部位的组织缺失,为精确量化指端缺损的程度,目前指端缺损的分型主要包括Ishikawa,Tamai,Allen和Evans等分型。

腹部带蒂皮瓣外固定支具的设计与应用随着近年来农业手外伤和机械手外伤的不断增加,腹部带蒂皮瓣仍然是手外科常用的术式之一。

由于腹部皮瓣移植术后患肢的良好固定是决定皮瓣是否成活的关键因素之一,患者一般保持强迫体位2-3周,由于皮瓣易撕脱,且患者不适感较强[1],如何解决患肢的舒适度是护理人员面临解决的重要护理问题。

在过去的许多年,医护人员往往采用石膏绷带或宽胶布为患肢固定,近些年来一些部门针对该问题,研发了各种固定的器具,虽然解决了妥善固定的问题,但由于大多数材质过于偏软,因此对关节的承托力不够,患者下床活动时不能够解决各关节尤其是肩关节酸痛的护理问题。

针对上述问题,我科研制了腹部带蒂皮瓣外固定支具(以下简称固定支具),于2012年-2013年应用于临床腹部皮瓣患者50例,实践表明,该固定支具既解决了妥善固定皮瓣,且保证皮瓣良好的血运,也解决了合理承托保证关节舒适的护理问题,获得了满意的治疗及护理效果。

1 材料与方法1.1一般资料 2012年1月-2013年12月我科收治的行腹部带蒂皮瓣患者50例,男38例,女12例,年龄44-63岁,平均50.3岁。

其中农机绞伤23例,冲压伤12例,压砸伤7例,爆炸伤5例,挤压伤3例。

损伤单指9例,损伤2指11例,损伤3指18例,损伤4指11例,全手完全受损1例。

皮瓣面积最大20×14cm,最小5×3cm,皮瓣蒂部平均长4.1cm。

平均住院19天。

1.2固定支具制作与设计固定支具分三个主体部分,即腰部固定托、前臂固定托和上臂固定托。

主体部分均是由轻质高强材料制成,且分别设置成与腰部、前臂及上臂相适配的弧形结构,腰部固定托与上臂固定托活动连接,上臂固定托与前臂固定托活动连接,在三主体部分上均有连接固定带,其背面均有与固定带相连接的连接扣。

(详见附件--实物图及技术图)1.3固定支具使用方法手术当日佩戴的患者取平卧位,先将腰部固定托佩戴完好,依次佩戴前臂及上臂固定托,根据皮瓣位置的高低,使用螺旋杆分别调整各活动连接的支点,保证皮瓣的正确位置后固定好固定带。