白云岩成因研究

- 格式:ppt

- 大小:28.96 MB

- 文档页数:74

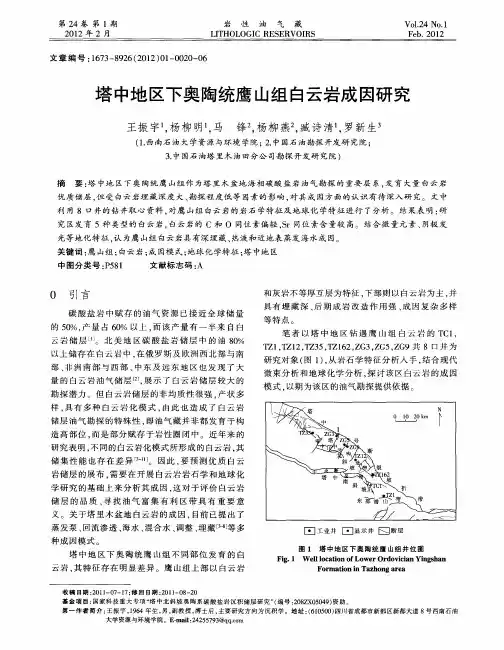

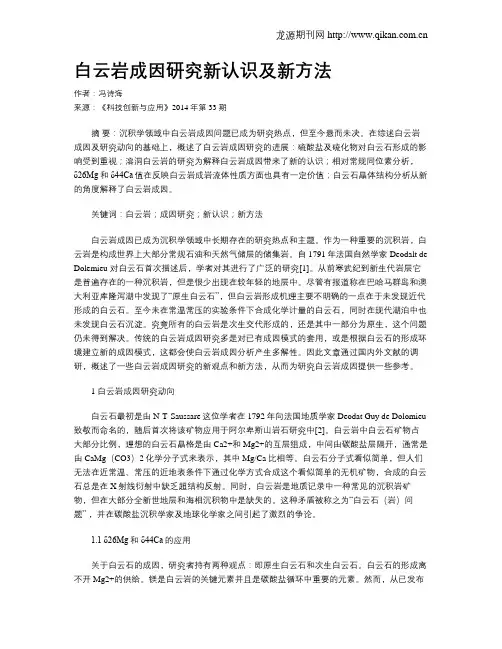

白云岩成因研究新认识及新方法作者:冯诗海来源:《科技创新与应用》2014年第33期摘要:沉积学领域中白云岩成因问题已成为研究热点,但至今悬而未决。

在综述白云岩成因及研究动向的基础上,概述了白云岩成因研究的进展:硫酸盐及硫化物对白云石形成的影响受到重视;溶洞白云岩的研究为解释白云岩成因带来了新的认识;相对常规同位素分析,δ26Mg和δ44Ca值在反映白云岩成岩流体性质方面也具有一定价值;白云石晶体结构分析从新的角度解释了白云岩成因。

关键词:白云岩;成因研究;新认识;新方法白云岩成因已成为沉积学领域中长期存在的研究热点和主题。

作为一种重要的沉积岩,白云岩是构成世界上大部分常规石油和天然气储层的储集岩。

自1791年法国自然学家Deodalt de Dolemieu 对白云石首次描述后,学者对其进行了广泛的研究[1]。

从前寒武纪到新生代岩层它是普遍存在的一种沉积岩,但是很少出现在较年轻的地层中。

尽管有报道称在巴哈马群岛和澳大利亚库隆泻湖中发现了“原生白云石”,但白云岩形成机理主要不明确的一点在于未发现近代形成的白云石。

至今未在常温常压的实验条件下合成化学计量的白云石,同时在现代湖泊中也未发现白云石沉淀。

究竟所有的白云岩是次生交代形成的,还是其中一部分为原生,这个问题仍未得到解决。

传统的白云岩成因研究多是对已有成因模式的套用,或是根据白云石的形成环境建立新的成因模式,这都会使白云岩成因分析产生多解性。

因此文章通过国内外文献的调研,概述了一些白云岩成因研究的新观点和新方法,从而为研究白云岩成因提供一些参考。

1 白云岩成因研究动向白云石最初是由N·T·Saussare这位学者在1792年向法国地质学家Deodat Guy de Dolomieu 致敬而命名的,随后首次将该矿物应用于阿尔卑斯山岩石研究中[2]。

白云岩中白云石矿物占大部分比例,理想的白云石晶格是由Ca2+和Mg2+的互层组成,中间由碳酸盐层隔开,通常是由CaMg(CO3)2化学分子式来表示,其中Mg/Ca比相等。

白云岩成因机理白云岩的成因机理是一个复杂的地质学问题,涉及到多种因素和作用力的共同作用。

以下是对白云岩成因机理的详细解释:1、环境因素:在特定的古地理和古气候条件下,沉积环境对于白云岩的形成起到了至关重要的作用。

例如,在广阔的陆地或浅海环境中,由于缺乏碳酸盐岩形成所需的生物和有机物质,白云岩的形成变得更为重要。

2、化学作用:白云岩主要由白云石组成,其化学成分是CaMg(CO3)2。

这种矿物在压力和温度的作用下,通过重结晶作用逐渐形成。

此外,溶解和沉淀的化学过程也参与了白云岩的形成。

3、生物作用:尽管生物在石灰岩的形成中起到了关键作用,但它们在白云岩的形成过程中也具有一定的贡献。

例如,某些藻类和微生物可以分泌有机酸,这些有机酸能够溶解石灰岩中的方解石,从而促进白云石的形成。

4、埋藏作用:当含有大量白云石的岩石被埋藏到地下深处时,由于受到温度和压力的影响,岩石会发生变质作用。

在这个过程中,原始的矿物会被破坏并被新的矿物替代,从而形成白云岩。

5、构造作用:地壳的运动和板块的构造也对白云岩的形成产生了影响。

例如,地壳的升降运动会导致沉积物的堆积和剥蚀,从而影响白云岩的分布和特征。

6、时间因素:白云岩的形成需要漫长的时间过程。

在沉积过程中,随着时间的推移,岩石中的矿物成分会发生变化,逐渐形成白云石。

因此,时间是白云岩形成的重要因素之一。

7、成岩作用:成岩作用是沉积物固结成岩石后发生的一系列物理、化学和生物化学变化。

在成岩过程中,矿物成分、结构和构造等都会发生变化,这些变化对于白云岩的形成和演化具有重要意义。

8、后生作用:后生作用是指在岩石形成后发生的各种地质作用。

这些作用包括侵蚀、搬运、再沉积等,它们可以改变岩石的结构和特征,从而影响白云岩的形成和分布。

综上所述,白云岩的成因机理是一个复杂的地质过程,涉及多种因素和作用力的共同作用。

了解白云岩的成因机理有助于更好地认识地质历史和地球科学领域的相关知识。

山西三山子白云岩成因分析徐朝雷山西区调队三山子组白云岩从九十年代引入山西,当时被张守信等认为是下古生界的穿时地层单位,与山西的霍山砂岩并列。

被正式作岩石地层的填图单位而广泛用到此后的1:5万、1:25万填图中去。

1、山西三山子组分布特点山西的三山子组白云岩穿时特点。

它在山西从南到北都有分布,最南在中条山一带,被白云岩化的地层是张夏组上部。

向北到陵川一带白云岩化最低层位上升到寒武系上统崮山组一带,到昔阳、平定白云岩化升到长山组,到盂县(平山)白云岩化升到凤山组,到了五台上升到奥陶系下统冶里组,到浑源上升到亮甲山组。

这一分布特点,反映三山子组由南到北白云岩位层位由低到高的变化规律。

上述认识,地层层位是由三叶虫化石确定的,因之较可靠的。

2、白云岩化形成原因灰岩经过高浓度卤水的交代,才能变成白云岩。

过去无人探讨山西三山子组形成原因,更未涉及卤水来源。

结合奥陶系地层特点,这一模糊的成因是到了可以清晰明朗化时间了。

奥陶系中统分三个组,每一个组都由下部泥灰岩夹石膏层构成。

而泥灰岩属风化岩石的野外命名,岩石学上应是薄层白云岩夹薄片状泥质灰岩构成,从其含石膏这一特点看应属于高盐度泻湖环境的产物。

白云化作用就在奥陶系下统顶部沉积间断面上,半封闭高浓度卤水下渗中,起化学反应灰岩中钙离子被镁离子所交代,才形成交代白云岩。

如果当时沉积地层是水平的,古风化面亦近于水平的,那么白云岩化前锋面亦是水平的,也就是白云岩化最低层位应该是相同的。

而今白云岩化却显示由南向北层位攀升的规律则,能说明奥陶系中统的沉积是由南向北推进的。

马家沟组下段从晋南沉积开始,那里卤水作为地下水首先强烈下渗,前锋到达的部位下渗得最快,(如果寒武系沉积地层是等厚的)。

海侵逐渐向北推进,由南向北地下卤水梯次渗入,到最后下马家沟上段时,泻湖开放,盐水浓度恢复正常,于是地下卤水的白云岩化反应中止。

这一过程能很好地解释三山子白云岩自南向北穿时的规律。

这一进程的实质,是马家沟组下段卤水在山西范围内停留时间由长变短的过程。

鄂尔多斯盆地南部奥陶系马家沟组白云岩特征及成因机理分析

鄂尔多斯盆地南部奥陶系马家沟组白云岩分布广泛,属于一种变质岩石。

其主要特征是呈现出白色或灰白色的颜色,具有大量的微观结晶和层状结构。

我们对其形成成因机理进行了分析如下。

首先,这种白云岩是在地壳岩石经历强烈热力的变质作用后形成的。

由于地球内部的高温和高压,使得原来的沉积物发生了变化,经过多个化学反应后形成了白云岩。

该过程中需要有足够的温度和压力,同时还需要有各种化学物质的参与才能形成白云岩。

其次,白云岩的形成还与地质构造有关。

据测量显示,鄂尔多斯盆地南部的地质构造复杂,其中包括多条断层和褶皱等。

这些断层和褶皱的作用使得地层的深度发生了变化,导致原来的地层结构发生变化。

在这种地质条件下,白云岩的形成更为容易。

最后,对于白云岩的形成还与周边环境有关。

鄂尔多斯盆地南部是一个高原地带,年均气温较高,且属于干旱地区。

这种干旱环境下的雨水、河流等水体在流经地层时,会将一定的化学元素带入石灰岩层中,进而影响白云岩的形成。

总之,鄂尔多斯盆地南部奥陶系马家沟组白云岩的形成具有多种复杂的成因机理。

这种变质岩石不仅是地质学家研究地球演化过程的重要材料,同时也对该区域的经济开发产生了重大的影响。

白云岩的研究现状:白云岩成因的研究目前还处于假说阶段,主要包括蒸发、渗透回流、海水、混合水以及埋藏白云岩化作用五种模式。

1 白云岩成因研究现状:白云岩是一个成岩相,所以白云岩的产状变化多端,块状、似层状、层状都可以出现,白云岩的形成机理是碳酸盐岩石学中最复杂、争论时间最久而又难以解决的问题之一。

Friedman等在研究现代热带地区潮上带表层碳酸钙沉积物的粒间准同生白云化作用时,首先提出了“毛细管浓缩作用”,超基性岩[1]的概念它们常与碱性岩、基性岩共生,形成杂岩体。

超基性岩常沿深大断裂带分布,受其控制,形成岩带。

岩体的规模大小不一,常呈透镜状、脉状或不规则状。

与超基性岩有关的矿产有铬、镍、钴、铂族金属、金刚石、石棉等。

超基性岩(ultrobasic rocks)SiO2含量小于45%,常与超基性岩并用的术语是超镁铁岩,指镁铁矿物含量超过75%的暗色岩石。

大多数超基性岩都是超镁铁岩。

超基性岩在地球上的分布有限,出露面积不超过火成岩总面积的0.5%,而且主要是深成岩。

2.分布及矿产前已指出,超基性侵入岩属稀少岩类,并且主要是橄榄岩。

我国已发现该类岩体的出露面积约一万余平方公里,其中西藏日喀则岩体最大,约一千平方公里。

我国地槽区以内蒙超基性岩带延伸最长,延续约1400多公里;地台区以康滇地轴的此类岩体延伸最长、南北约170余公里。

此外,吉林、宁夏、青海诸省(区)也有产出。

与本类岩石有关的矿产主要是铂矿、铬铁矿、镍钴矿、钒钛矿、磷灰石等。

粗大而完美之橄榄石晶体可作宝石材料。

铂矿主要产于纯橄榄岩中。

铬铁矿绝大多数与超基性侵入岩有关,我国的重要铬铁矿主要产于MgO:FeO的比值高(>7)的岩石中,特别是纯橄榄岩—辉石橄榄岩杂岩体。

铜镍硫化物矿床则以橄榄岩、辉岩和辉长岩组成的杂岩体最有利,镁铁比一般小于7。

而钒钛矿则多产于层状橄榄岩—辉长岩杂岩体中。

另外,该类岩石蚀变后可形成石棉、滑石、蛇纹石、金云母、菱镁矿等非金属矿产。