“女性文学”还是“性别文学”

- 格式:doc

- 大小:50.50 KB

- 文档页数:7

女性文学名词解释女性文学是指以女性为主体的文学创作,它关注女性的经验、视角和价值观,并试图挑战和改变男性主导的文学传统和与之相关的性别偏见。

女性文学起源于20世纪的女性解放运动,通过女性作家的努力和创作,逐渐形成了独立的文学流派。

女性话语权:指在文学作品中,女性所拥有的表达自我、叙述自己经历和观点的权力。

传统的文学作品中,女性往往被男性主导的文化视角所忽视或剥夺自己的话语权。

女性文学强调以女性的视角出发进行创作,赋予女性以更多话语权,让女性的声音被听到和尊重。

女性主义:女性主义是一种反抗与批评男性主导和性别不平等的思想和政治运动。

女性主义文学关注社会对女性的歧视和压迫,并试图颠覆传统的性别角色和价值观。

女性主义文学经常探讨女性身份、权力关系和性别角色的问题,通过呈现女性的独特经验和追求平等的理念,提倡性别平等和女性权利的实现。

自我认同:自我认同是指一个人对自我身份的理解和接受。

女性文学探讨女性的自我认同问题,对社会对女性的固有观念和性别角色的规定提出质疑,试图建立起女性独有的自我认同。

通过创造与表达女性的个人和集体经验,女性文学为女性提供了一个重新审视和界定自我的空间。

女性体验:女性体验是指女性在生活和社会中所经历的独特的经验。

女性文学通过关注女性的生活、情感、社会地位等方面的问题,试图展现女性特有的经验和感受。

女性体验既包括对女性权益的关注,也包括对女性身份的认同和自我发展的思考。

女性性写作:女性性写作是一种关注女性性的文学创作。

传统的文学作品中,性常常被男性的视角所塑造和定义,女性的性经验和性的欢愉往往被忽视。

女性性写作试图改变这种状况,将女性性带入文学创作的范畴中,并通过女性独特的视角和经验来探讨性自由、性权利和性别平等的问题。

女性叙事:女性叙事是一种以女性视角、女性经验和女性写作方式构建故事的文学形式。

女性叙事试图挑战传统的男性主导的故事叙述方式,揭示女性在社会中的地位、困境和抗争。

女性叙事常常强调女性主体的意识和情感,并探索女性意识形态、身份和权利的问题。

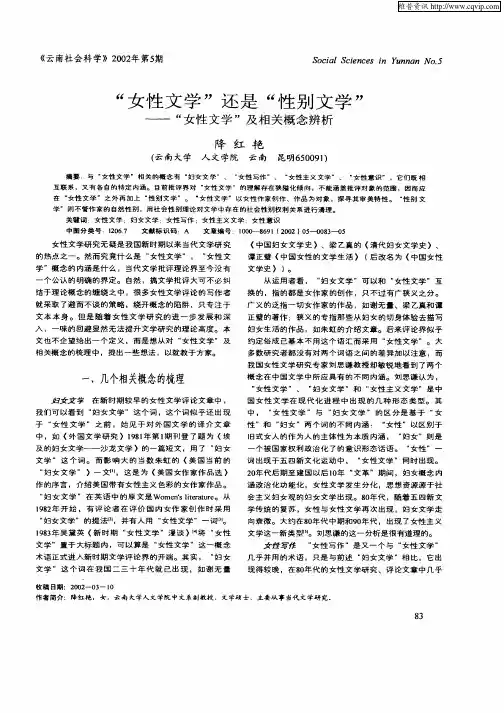

《云南社会科学》2002年第5期SocialSciencesinYunnanNo5“女性文学"还是“性别文学”——“女性文学”及相关概念辨析降红艳(云南大学人文学院云南昆明6500917摘要-与‘女性文学。

相关的概念有‘妇女文学。

、’女性写作”、”女性主义文学”、。

女性意识。

,它们既相互联系.又有各自的特定内涵。

目前批评界对“女性文学’的理解存在狭隘化倾向.不能涵盖批评对象的范围,因而应在。

女性文学。

之外再加上。

性别文学’。

女性文学。

以女性作家创作、作品为对象.探寻其审美特性。

’性别文学’则不管作家的自然性别,用社会性别理论对文学中存在的社会性别权利关系进行清理。

关键词:女性文学.妇女文学,女性写作.女性主义文学.女性意识中囤分类号12067文献标识码:A文章编号:100(08691(2002J05—∞83—05女性文学研究无疑是我国新时期以来当代文学研究的热点之一。

然而究竟什么是。

女性文学”,“女性文学。

概念的内涵是什么.当代文学批评理论界至今没有一个公认的明确的界定。

自然.搞文学批评大可不必纠结于理论概念的缠绕之中.很多女性文学评论的写作者就采取了进而不谈的策略,绕开概念的陷阱,只专注于文本本身。

但是随着女性文学研究的进一步发展和深A.一味的回避显然无法提升文学研究的理论高度。

本文也不企望给出一个定义,而是想从对“女性文学”及相关概念的梳理中,提出一些想法.以就教干方家。

几个相关概念的梳理妇女立掌在新时期较早的女性文学评论文章中。

我们可以看到”妇女文学”这个词。

这个词似乎还出现于。

女性文学”之前,始见于对外国文学的译介文章中.如<外国文学研究)1981年第1期刊登了题为(埃及的妇女文学——沙龙文学)的一篇短文,用了”妇女文学”这个词。

而影响大的当教朱虹的<美国当前的。

妇女文学”)一文l—I,这是为(美国女作家作品选)作的序言,介绍美国带有女性主义色彩的女作家作品。

”妇女文学”在英语中的原文是women‘sliterature。

女性文学的名词解释_发展_基本特点女性文学的名词解释女性文学是诞生于一定的社会历史条件下,以五四新文化运动为开端,具有现代人文精神内涵,以女性为经验主体、思维主体、审美主体和言说主体的文学。

女性文学的发展女性文学虽然也称为女性解放文学、女性主义文学,但根据郑英子(韩国文学批评家)的看法,女性解放文学和女性主义文学都只是女性文学领域中的分支,女性文学一般指具有女性性质或由女性执笔写作的文学。

虽然西方正式开始关於女性文学的争议具有很长的时间差,但都是指从英国作家维尼吉亚▪沃尔夫(英)的《自己的房间》(1929)和西蒙▪波伏娃(法)的《第二性》(1949)的出版为源头。

此後女性文学的争议经过对玛丽·埃尔曼(Mary Ellmann) ,朱蒂斯·菲特利(Judith Fetterley)等人的女性形象批评后,从凯特·米利特(Kate Millett) 的《性政治》(1970)开始具有理论和批评的力量,後期通过受到构造主义(特别是雅各·拉冈的理论)和解体主义(deconstruction)影响的法国理论家的“女性写作(海伦西苏(Helen Cixous) )”理论获得了更大的动力。

伊莱恩·肖沃尔特(Elaine Showalter)综合这样女性文学的争议将女性文学分为三个阶段:①较长时期模仿统治传统的流行模式,使其艺术标准及关于社会作用的观点内在化阶段(Feminine);②反对这些标准和价值,倡导少数派的权利和价值,包括自治权的要求(Feminist);③从自我发现到赋予女性经历以特性的阶段(female)。

在这一界说之下,女性文学的视野是开放的、发展的系统,而不是封闭静止的,应该是女作家基于性别主体意识、性别视角表现的关注女性命运、女性情感、女性生命的文学,或者是基于超性别意识(隐含性别主体意识)、超性别视角(隐含性别视角)表现的包括女性生存在内的、具有人类普遍意义的文本。

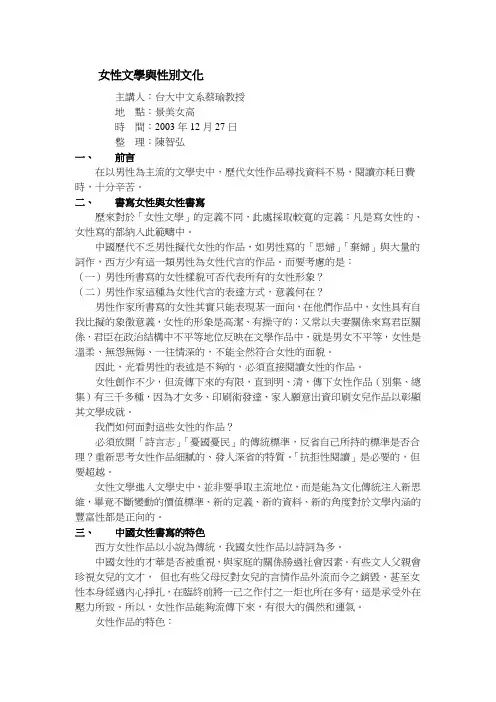

女性文學與性別文化主講人:台大中文系蔡瑜教授地點:景美女高時間:2003年12月27日整理:陳智弘一、前言在以男性為主流的文學史中,歷代女性作品尋找資料不易,閱讀亦耗日費時,十分辛苦。

二、書寫女性與女性書寫歷來對於「女性文學」的定義不同,此處採取較寬的定義:凡是寫女性的、女性寫的都納入此範疇中。

中國歷代不乏男性擬代女性的作品,如男性寫的「思婦」「棄婦」與大量的詞作,西方少有這一類男性為女性代言的作品。

而要考慮的是:(一)男性所書寫的女性樣貌可否代表所有的女性形象?(二)男性作家這種為女性代言的表達方式,意義何在?男性作家所書寫的女性其實只能表現某一面向,在他們作品中,女性具有自我比擬的象徵意義,女性的形象是高潔、有操守的;又常以夫妻關係來寫君臣關係,君臣在政治結構中不平等地位反映在文學作品中,就是男女不平等,女性是溫柔、無怨無悔、一往情深的,不能全然符合女性的面貌。

因此,光看男性的表述是不夠的,必須直接閱讀女性的作品。

女性創作不少,但流傳下來的有限,直到明、清,傳下女性作品(別集、總集)有三千多種,因為才女多、印刷術發達、家人願意出資印刷女兒作品以彰顯其文學成就。

我們如何面對這些女性的作品?必須放開「詩言志」「憂國憂民」的傳統標準,反省自己所持的標準是否合理?重新思考女性作品細膩的、發人深省的特質。

「抗拒性閱讀」是必要的,但要超越。

女性文學進入文學史中,並非要爭取主流地位,而是能為文化傳統注入新思維,畢竟不斷變動的價值標準、新的定義、新的資料、新的角度對於文學內涵的豐富性都是正向的。

三、中國女性書寫的特色西方女性作品以小說為傳統,我國女性作品以詩詞為多。

中國女性的才華是否被重視,與家庭的關係勝過社會因素。

有些文人父親會珍視女兒的文才,但也有些父母反對女兒的言情作品外流而令之銷毀,甚至女性本身經過內心掙扎,在臨終前將一己之作付之一炬也所在多有,這是承受外在壓力所致。

所以,女性作品能夠流傳下來,有很大的偶然和運氣。

电大中国现当代文学专题2-简答论述复习题中国现当代文学专题2 (简答论述)1.女性写作的这三次高潮都有些什么特点?都有些什么具有代表性的作家作品?2."女性写作"与"女性文学"是不是一回事?3."女性主义文学"是不是"女权主义文学"的另一种说法?4."女性写作"这一概念与"女性文学"概念不同?5.作为最重要的女性写作者,王安忆的作品为我们提供了哪些独特的文学经验?6.《长恨歌》的主要特点是什么?7.上海的文化精神又是什么呢?作品中又是如何表现的呢?8.在《长恨歌》中,王安忆是怎样表现都市与女性的关系的?9.《长恨歌》对于中国当代文学的贡献是什么?10.《叔叔的故事》在叙述手法上的变化与王安忆小说观念发生的变化是否有关?11.王安忆小说在描写城市变迁与都市女性命运方面,与张爱玲有什么特点?12.张爱玲与王安忆之间主要是一种什么关系?13.先锋小说发生变化的原因和趋势。

14.余华小说从先锋到世俗的变化对于先锋小说的象征性意义。

15.什么是“先锋小说”?16.怎样理解先锋小说产生的文化背景?17.先锋小说的探索与创新主要体现在哪些方面?18.先锋小说的文化意义是什么?19.余华以前是个做牙医的吗?20.对余华如何作一个总体评价,应该怎么说?21.余华的小说创作以1991 年底第一部长篇小说《呼喊与细雨》发表为界,大致可以分为前后两个时期。

他的前期创作有些什么作品和特点?22.余华的后期创作有个什么变化?23.《现实一种》表现了怎样的人的生存状态?24.这种人的荒谬的生存状态在《现实一种》中是如何表现的?25.马原的“元叙事”是怎么回事?26.孙甘露的“语言实验”有些什么内容?27.先锋小说解除体后,先锋小说还有吗?28.先锋小说发生变化的原因和趋势是什么?29.余华小说从先锋到世俗的变化,对于先锋小说的有什么意义?30.应该怎样看待王朔小说的人物形象和主要内容?31.在20世纪八九十年代中国当代文化有些什么特点?32.社会转型期的市场经济对文学的影响很大吗?33.如何理解"文学读物"兴盛的社会文化背景?34.王朔在八九十年代文学中,有什么特殊地位?人们对王朔有些什么不同的看法?35.王朔的文学创作在文学史上有何意义?36.王朔小说的人物形象和主要内容。

中国现当代文学中的“女性文学”如下是有关中国现当代文学中的“女性文学”:在中国文学史上,“女性文学”概念的提出和认可,是经过了一个漫长而艰难的阶段的,也一直存在着较大的争议和探讨。

广泛可以接受的理解是:“女性文学”是由女性作家创作的,反映特定时期女性生活、女性意识以及女性思想的文学作品。

在近百年的中国现当代文学发展过程中,中国涌现了众多知名的女性作家及优秀的女性文学作品,并形成了其独有的发展脉络,也显示了一些写作缺陷。

探析中国现当代女性文学的发展脉络与写作缺陷,有助于人们更好地知晓和了解女性自我个性解放的阶段与过程,更好地理解和把握女性内心深层意识的萌动与延展,更好地预测和推知女性未来人生发展的目标与机遇。

(1)20世纪20—50年代前后:关注于女性思想独立解放分析中国女性文学的发端和起源,应是自“五四”和新文化运动时期开始的,那个时期特殊的时代背景、自由的思想风潮、创新的文学形式给女性文学作品创作提供了展示自我风采的舞台。

长期遭受封建社会压抑的女性对于文学的本性爱好和深层思考顷刻间得到了顺其自然式的爆发和流露,涌现了一批知名女性作家,如冰心、丁玲、庐隐等。

早期的女性文学作品,大多是以反对封建压迫、追求思想解放为根本题材的。

与传统的男性文学不同,这个时期的女性文学呈现出一些新特点:细腻婉约的心理描写、典雅温醇的写作笔调、清新格致的书写风格、玲珑剔透的文字用语、情感鲜明的个性表达等等。

尽管其可能也存在一些明显的缺陷:狭隘的闺秀题材、单一的描写视角、封闭的思维偏向等等。

但是,以意识觉醒为主流的这个时期的女性文学作品明确表现出了中国女性起初的个性意识,在为新时期女性获得个性解放、倡导人生价值、追求纯真爱情等方面发出了振聋发聩的“第一声”,也在文学创作艺术上体现了与以往不同的多样化文体形式和艺术风格,并且兼顾了社会意识与女性意识双重并举的形态格局,逐渐形成了自有的风格特征。

需要指出的是,在20世纪三四十年代,伴随着革命斗争热潮的此起彼伏,一些女性作家由于个人特殊的经历,不再仅仅采用原有固定的思维模式去单纯描写女性孤苦忧愁的内心世界或者缠绵悱恻的爱情故事,而是将笔触伸向了更为广阔的劳动大众的解放斗争之中,表现坚忍不拔、努力抗争、无畏不惧的贫苦工农群众和革命者形象,文笔描写已经超出了女性的温柔感,粗犷豪放、壮烈雄浑,比如萧红的《生死场》就是围绕这个时期的主题而展开的。

女性文学复习资料一、女性文学基础知识:所谓“女性文学”,应该是指一种由女性作家创作的主要表现女性意识的文学。

有人认为,只要写的是女性,无论是男作家还是女作家创作的作品,都可以称为“女性文学”;也有人认为,只要是女作家的作品,都可以称为“女性文学”。

还有人认为,只要是女作家写的女性的生活,就可以称为“女性文学”。

丁玲在1930年代前后以《莎菲女士的日记》为代表的第一批作品,以大胆表现女性内心的“性苦闷”而起到了惊世骇俗的作用。

在20世纪的三四十年代,还有几位重要的女性作家,如萧红、张爱玲、苏青等,她们虽然各有成就,但并没有在“女性文学”上有所突破和创新。

50年代以后,情况更不容乐观,一是女性作家本来就不多,比较有名的也就茹志鹃、宗璞等几位,二是这些女性作家创作中朦胧的一点女性意识刚一崭露头角,就遭到以男性话语为中心的社会主流意识的压制和湮没。

女性写作的第二次高潮,出现在20世纪70年代以后。

这个时期,人们正式提出了“思想解放”的口号,这个时期的文学,也被人们看作是“五四”精神的回归,而“女性意识的觉醒”也就被看作是“借助于思想的再次启蒙、人性的复苏、人道主义的整体话语而来的”。

在这个时期,女性作家的大量涌现,正是文坛上的一个突出现象。

其中,最有代表的女性作家是张洁,此外还有张辛欣、铁凝和王安忆,以及戴厚英、谌容、叶文玲、刘索拉、张抗抗、残雪、舒婷、陆星儿、乔雪竹、池莉、方方、蒋子丹、迟子建等。

女性写作的第三次高潮,出现在20世纪末的90年代。

这时期的女性作家可以比中国文学史上的任何时期都更加自由地表现女性意识,并公开承认和坚持自己的性别立场,大胆地书写个人的女性经验,包括性、欲望和女性的身体。

“个人化写作”正是这时期“女性文学”的主要特征。

其中,最有代表性的是林白,此外还有陈染、徐小斌、徐坤、海男、张欣、须兰,以及更年轻的一批被称作“美女作家”的卫慧等。

宗璞:《红豆》杨沫:《青春之歌》戴厚英《人啊,人》谌容《人到中年》张洁:《爱是不能忘记的》、《方舟》、《沉重的翅膀》、《世界上最疼我的那个人去了》、《无字》。

文学与性别我对中国女性文学的研究与探索文学与性别:对中国女性文学的研究与探索近年来,随着社会的飞速发展和人们的思想觉醒,文学作为一种重要的艺术形式,逐渐摆脱了传统束缚,开始关注和探讨性别问题。

而在中国,女性文学的崛起更是引起了广泛的关注和研究。

本文将对中国女性文学进行探讨,试图揭示女性文学的特点和影响,并探索性别在文学创作中所扮演的角色。

一、女性文学的崛起女性文学作为一种特定的文学类型,通常是由女性创作者以女性为主题创作的文学作品。

在传统的男权社会中,女性文学长期以来被忽视和边缘化,女性创作者的声音被压抑。

然而,随着时代的变迁和社会进步,女性文学逐渐崭露头角。

中国的女性文学也是在这样的背景下逐渐崛起的。

二、中国女性文学的特点中国女性文学具有独特的特点,其中包括以下几个方面:1.关注女性话题:中国女性文学更加关注女性的内心世界和生活经历,展现出女性特有的情感和思考方式。

2.对传统价值观的挑战:中国女性文学敢于挑战传统的男权思维,勇敢地表达女性的需求和诉求,呼吁性别平等和女性权益。

3.重塑女性形象:中国女性文学通过刻画各种不同类型的女性形象,力图摆脱传统对女性的刻板印象,展现出女性的多样性和复杂性。

三、性别在文学创作中的作用性别在文学创作中扮演着重要的角色,它不仅影响着作品的主题和视角,还能够对创作风格和表达方式产生深远的影响。

1.主题和视角选择:性别决定了作者对世界的观察和思考方式,女性创作者通常更关注女性的内心体验和生活经历,而男性创作者则可能关注不同的话题。

2.创作风格和技巧:性别也会影响到文学的创作风格和技巧。

女性文学作品通常更加细腻、婉约,注重情感的表达和细节的描写;而男性文学作品则可能更加直接、冷峻,注重动作的描写和情节的推进。

3.反思和启示:对于读者来说,性别也会对阅读体验产生影响。

性别不同的读者对于同一作品的理解和感受可能存在差异,这也为不同性别的读者提供了思考和交流的平台。

四、女性文学的启示和意义中国女性文学的崛起为我们带来了许多启示和意义。

一、“女性文学”概述指具有女性的性别主体意识并用女性的语言和文化进行创作,表现女性生命独特的体验和感觉,显示女性话语所独具的品质和生命力量。

女性写作的核心:“女性的主体意识”通常所谓的“女性文学”,主要指1990年代以来女性作家写的作品。

与西方当代女性主义理论的引进和1990年代异常活跃的女性创作实践相关。

“女性主义文学”实际上是“女权主义”的一种变通说法。

女性主义文学”具有极大的挑战性和攻击性,其作品常通过对女性意识的展现,来破坏现存的社会意识,起到惊世骇俗的阅读效果。

在西方,“女性文学”与“女性主义文学”是一回事;但在中国,“女性文学”则比“女性主义文学”具有更广泛的含义,更多一些文学意义,更少一些政治意义。

因为中国女性很少有人赞同或参与女权主义运动。

绝大多数当代女作家都不是严格意义的女权主义者,也没有带着一种自觉的女性意识在创作。

女性文学的意义(一)促进了对社会话语的改造(二)对文学本体的贡献(三)女性文学已从个体研究进入高校教学体系女性主义文学负有多重文化使命“一方面是消除人类中单一的男性文化视阈阴影的全方位的笼罩;一方面又要担负与男性文化世界共同改造民族文化精神的重任;另一方面还要面对女性文化世界内结构的自我审视和批判,在自我生命的矛盾运动中求得发展和更新。

”(丁帆《男性视阈文化的终结——当代小说创作中的女权意识与女权主义批评断想》)1、1920-1940年代:“人的觉醒”。

代表作家陈衡哲、冰心、庐隐、冯沅君、凌叔华、丁玲、萧红、张爱玲等。

代表作:冰心《斯人独憔悴》、《繁星》、《春水》、《寄小读者》等;庐隐《海滨故人》、冯沅君《春痕》、凌叔华《花之寺》。

尤以1930《莎菲女士的日记》大胆表现“五四”后“解放了的青年女子性爱的矛盾心理,产生了惊世骇俗效果。

张爱玲创作引起了“张爱玲热”。

随着社会的变化,女性写作基本处于停滞状态。

1950-1970年代:杨沫、茹志鹃、刘真等2、第二次高峰为20世纪七八十年代呈多元发展态势——传统女性写作代表作家张洁、张辛欣、陆星儿等;80年代后期写性题材的作品出现,代表作家铁凝、王安忆等;舒婷、宗璞、刘索拉和残雪分别在朦胧诗、西方现代派荒诞、黑色幽默、超现实主义等方面进行了多方艺术探索。

“女性文学”还是“性别文学”发表时间:2006-11-16 浏览次数:2268【标题】“女性文学”还是“性别文学”——“女性文学”及相关概念辨析【英文标题】“Female Literature”or“Sexual Literature”JIANG Hong-yanChinese department of Yunnan University,Kunming,Yunnan650091,China【作者】降红艳【作者简介】云南大学人文学院云南昆明650091降红艳,女,云南大学人文学院中文系副教授、文学硕士,主要从事当代文学研究。

【内容提要】与“女性文学”相关的概念有“妇女文学”、“女性写作”、“女性主义文学”、“女性意识”,它们既相互联系,又有各自的特定内涵。

目前批评界对“女性文学”的理解存在狭隘化倾向,不能涵盖批评对象的范围,因而应在“女性文学”之外再加上“性别文学”。

“女性文学”以女性作家创作、作品为对象,探寻其审美特性。

“性别文学”则不管作家的自然性别,用社会性别理论对文学中存在的社会性别权利关系进行清理。

【英文摘要】The Concepts t hat are related to“female literature”include“woman literature”,“female writing”,“feminist literature”and“female consciousness”.They are interrelated to each other while having their own particular meaning.Now critic s understand“female literature”in a narrow way and cannot cover all objects they criticize.So“sexual literature”should be added besides“female literature”.【关键词】女性文学/妇女文学/女性写作/女性主义文学/女性意识/Female Literature/Woman Literature/Female Writing/Feminist Literature/Female Consciousness【正文】中图分类号:I206.7 文献标识码:A 文章编号:1000-8691(2002)05-0083-05女性文学研究无疑是我国新时期以来当代文学研究的热点之一。

然而究竟什么是“女性文学”,“女性文学”概念的内涵是什么,当代文学批评理论界至今没有一个公认的明确的界定。

自然,搞文学批评大可不必纠结于理论概念的缠绕之中,很多女性文学评论的写作者就采取了避而不谈的策略,绕开概念的陷阱,只专注于文本本身。

但是随着女性文学研究的进一步发展和深入,一味的回避显然无法提升文学研究的理论高度。

本文也不企望给出一个定义,而是想从对“女性文学”及相关概念的梳理中,提出一些想法,以就教于方家。

一、几个相关概念的梳理妇女文学在新时期较早的女性文学评论文章中,我们可以看到“妇女文学”这个词,这个词似乎还出现于“女性文学”之前,始见于对外国文学的译介文章中,如《外国文学研究》1981年第1期刊登了题为《埃及的妇女文学——沙龙文学》的一篇短文,用了“妇女文学”这个词。

而影响大的当数朱虹的《美国当前的“妇女文学”》一文[1],这是为《美国女作家作品选》作的序言,介绍美国带有女性主义色彩的女作家作品。

“妇女文学”在英语中的原文是Women's literature。

从1982年开始,有评论者在评价国内女作家创作时采用“妇女文学”的提法[2],并有人用“女性文学”一词[3]。

1983年吴黛英《新时期“女性文学”漫谈》[4]将“女性文学”置于大标题内,可以算是“女性文学”这一概念术语正式进入新时期文学评论界的开端。

其实,“妇女文学”这个词在我国二三十年代就已出现,如谢无量《中国妇女文学史》、梁乙真的《清代妇女文学史》、谭正璧《中国女性的文学生活》(后改名为《中国女性文学史》)。

从运用者看,“妇女文学”可以和“女性文学”互换的,指的都是女作家的创作,只不过有广狭义之分。

广义的泛指一切女作家的作品,如谢无量、梁乙真和谭正璧的著作;狭义的专指那些从妇女的切身体验去描写妇女生活的作品,如朱虹的介绍文章。

后来评论界似乎约定俗成已基本不用这个语汇而采用“女性文学”。

大多数研究者都没有对两个词语之间的差异加以注意,而我国女性文学研究专家刘思谦教授却敏锐地看到了两个概念在中国文学中所应具有的不同内涵。

刘思谦认为,“女性文学”、“妇女文学”和“女性主义文学”是中国女性文学在现代化进程中出现的几种形态类型。

其中,“女性文学”与“妇女文学”的区分是基于“女性”和“妇女”两个词的不同内涵:“女性”以区别于旧式女人的作为人的主体性为本质内涵,“妇女”则是一个被国家权利政治化了的意识形态话语。

“女性”一词出现于五四新文化运动中,“女性文学”同时出现。

20年代后期至建国以后10年“文革”期间,妇女概念内涵政治化功能化,女性文学发生分化,思想资源源于社会主义妇女观的妇女文学出现。

80年代,随着五四新文学传统的复苏,女性与女性文学再次出现,妇女文学走向衰微。

大约在80年代中期和90年代,出现了女性主义文学这一新类型[5]。

刘思谦的这一分析是很有道理的。

女性写作“女性写作”是又一个与“女性文学”几乎并用的术语,只是与前述“妇女文学”相比,它出现得较晚,在80年代的女性文学研究、评论文章中几乎没有踪迹,到90年代才大量可见。

它由法国女性主义批评家埃莱娜·西苏在《美杜莎的笑声》一文中首次提出,国内把这篇论文翻译介绍过来见张京媛主编的《当代女性主义文学批评》,从这本书出版的时间1992年就可以理解何以这个词在国内文学批评界使用晚的原因。

但它一旦出现,就受到不少人的青睐。

在我国目前的有关女性文学论著中,“女性写作”与“女性文学”的使用频率不相上下。

我国女性文学研究在80年代主要做的工作一方面是翻译介绍西方女性主义批评的理论论著,另一方面是评论中国女性作家的作品,评论中有的采用了西方女性主义批评的方法,有的并没有。

进入90年代以来,由于我国当代女性作家创作的进一步繁荣,西方女性主义批评理论的广泛传播,尤其是1995年第四次世界妇女大会在中国召开起到的催化作用,女性文学研究成为热点,进入了当代文学史教材编著者的视野。

近年当代文学史比较著名的几部教材都列专节专章乃至专编的篇幅谈论女性文学创作。

如洪子诚著《中国当代文学史》(北京大学出版社1999年8月版)第二十三章“女作家的创作”;陈思和主编的《中国当代文学史教程》(复旦大学出版社1999年9月版)第二十一章中把“女性写作空间的拓展”看作是“新的写作空间拓展”的一种表现;中国社会科学院文学研究所的杨匡汉、孟繁华主编的《共和国文学50年》(中国社会科学出版社1999年8月版)列专章“女性意识与女性写作”,执笔者为当今在女性文学创作和研究方面均有一定建树的徐坤。

张炯编著《新中国文学史》(海峡文艺出版社1999年12月版)专列题为“女性文学的强旺”的一编。

以上四种教材,两种称“女性文学”,两种称“女性写作”。

不过二者似乎是可以置换的,《共和国文学50年》中明确表述:“‘女性文学’或曰‘女性写作’作为一个学术概念的提出,实际上是到本世纪90年代以后,伴随着西方女权主义运动思潮在中国内地获得的广泛传播,以及国内女性主义运动的兴起而逐渐获得学界的认可和接受。

”另外,不论称“女性文学”还是“女性写作”,几部教材论述的都是女性作家的创作。

这与西方的“女性写作”又有所不同。

始提出“女性写作”的“法国女权主义者主要从后弗罗伊德主义的代表雅克·拉康的精神分析理论和解构主义者雅克·德里达、罗兰·巴特的理论中吸取营养,注重对语言的象征系统的质疑,提出了‘女性写作’的问题。

她们认为,女性写作能够在语言和句法上破坏西方式的叙述传统,这种毁坏性便是妇女作品中的真正力量。

同时,这种‘女性写作’不一定出自女性作者之手,一些男作家,比如乔伊斯的作品也属于‘女性写作’的范围”[6](P17)。

法国女权主义者原初的“女性写作”可以包含男作家作品,在《美杜莎的笑声》中,埃莱娜·西苏就提到了男性作家让·杰内特(Jean Genet)的《盛大的葬礼》[7](P200),而我们讲的女性写作则全部是女作家作品。

这一现象说明西方的外来概念传到中国会发生某些变异。

女性主义文学“女性主义文学”这一概念在我国评论界出现于80年代后半期,90年代大量使用。

但不同的使用者的理解却有不同点。

《从女性文学到女性主义文学》(注:当代文艺思潮,1987(5).这篇论文与孙绍先1987年9月由辽宁大学出版社出版的著作《女性主义文学》观点一致。

)一文的作者孙绍先似乎应是最早提出者。

孙绍先是有感于当时“女性文学”概念使用混乱而提出的,当时“女性文学”多指的是女性作家的文学活动。

孙绍先认为,在中外文学史上有许多男性作家率先喊出了两性平等的口号,并以杰出的艺术创作震动了亿万读者的心。

反之,有不少女性作家为父系文化所同化,其作品几乎是父系文化观念的翻版。

他由此提出了应从女性文学走向女性主义文学,而女性主义文学研究的对象是以探讨女性问题为中心的作品,不管其作者性别如何。

前述刘思谦文章中把女性文学、妇女文学和女性主义文学看作是中国女性文学在现代化进程中出现的三种形态,刘认为我国女性主义文学大约出现在80年代中期和90年代,女性主义文学是那些“对中国妇女尤其是中国知识女性、职业女性的精神成长和主体性建构进行了默默和艰苦的探索”的作品,代表作家有张洁、张辛欣、残雪、陆忆敏、萨玛、王小妮、伊蕾、翟永明、张烨、张真、叶梦、斯妤、铁凝、蒋子丹、方方、徐坤、徐小斌、陈染、林白等。

从刘文列举的作家看,全部是女性。

可以看出,尽管同是用的“女性主义文学”的语汇,孙、刘的所指却是存在差异的。

刘的观点可以说代表了90年代以后女性文学研究评论界绝大部分人的观点,陈染、林白、海南、徐小斌、徐坤等作家的创作似乎也印证着这派观点的正确性。

女性意识“女性意识”是西方女性主义文学批评理论的核心,它自然是西方来的概念,最早的介绍者就是前边提到的朱虹的《美国当前的“妇女文学”》一文,文中与“妇女文学”相对应,称为“妇女意识”。

从原英语词Feminine Consciousness看,翻译成“女性意识”更确切,所以后来就都称“女性意识”。

朱虹文中介绍,“妇女意识”是一个跨国界、种族和社会存在的抽象概念,是妇女研究的中心观念,也是妇女文学的批评标准。