最新基底神经节的功效-药学医学精品资料

- 格式:ppt

- 大小:870.50 KB

- 文档页数:72

基底神经核名词解释《基底神经核:大脑中的神秘“小团伙”》嘿,朋友们!今天咱们来聊聊大脑里一个挺有意思的部分——基底神经核。

你可以把基底神经核想象成大脑这个大“城市”里的一个神秘“小团伙”。

它们躲在大脑深处,默默地发挥着重要作用呢。

这个“小团伙”里有几个重要的“成员”。

比如说纹状体,它就像是个精明的“调度员”,对我们的运动协调起着关键作用。

要是纹状体出了问题,那我们的动作可能就会变得怪怪的,像个机器人似的不灵活啦。

还有苍白球,它呀,就像是个稳重的“守护者”,帮助我们维持身体的稳定和平衡。

如果它闹脾气了,那我们可能就会摇摇晃晃,站都站不稳咯。

基底神经核的作用可不容小觑呀!它们就像是大脑里的“幕后英雄”,悄无声息地工作着。

比如说,当我们要做一个动作,比如伸手去拿东西的时候,基底神经核就会迅速行动起来,协调各种肌肉的运动,让我们的手能够准确无误地拿到东西。

想象一下,要是没有这个神秘“小团伙”帮忙,我们可能伸手不是伸错了方向,就是用力过猛把东西给碰倒了,那可就糟糕啦!它们还和我们的情绪、认知等方面有着千丝万缕的联系呢。

有时候我们的情绪波动、注意力不集中等问题,说不定就和基底神经核有点关系。

我记得有一次,我看到一个人走路的姿势很奇怪,一瘸一拐的。

后来才知道他是基底神经核出了问题,影响了他的运动控制。

这让我深刻意识到基底神经核对我们日常生活的重要性。

在生活中,我们要好好爱护我们的大脑,让这个神秘“小团伙”能够正常工作。

要保持良好的生活习惯,比如充足的睡眠、合理的饮食和适度的运动。

总之,基底神经核虽然藏在大脑深处,但它们的作用却非常重要。

我们要多了解它们,关注它们,这样才能让我们的大脑更健康,让我们的生活更美好呀!大家可千万别小瞧了这个神秘的“小团伙”哦!。

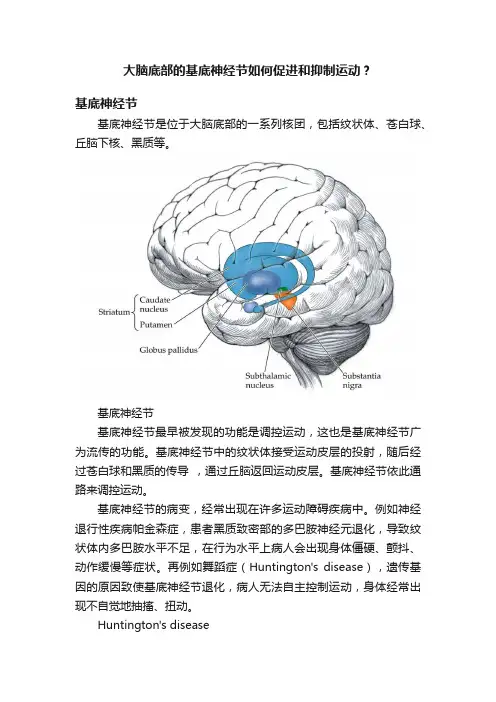

大脑底部的基底神经节如何促进和抑制运动?基底神经节基底神经节是位于大脑底部的一系列核团,包括纹状体、苍白球、丘脑下核、黑质等。

基底神经节基底神经节最早被发现的功能是调控运动,这也是基底神经节广为流传的功能。

基底神经节中的纹状体接受运动皮层的投射,随后经过苍白球和黑质的传导,通过丘脑返回运动皮层。

基底神经节依此通路来调控运动。

基底神经节的病变,经常出现在许多运动障碍疾病中。

例如神经退行性疾病帕金森症,患者黑质致密部的多巴胺神经元退化,导致纹状体内多巴胺水平不足,在行为水平上病人会出现身体僵硬、颤抖、动作缓慢等症状。

再例如舞蹈症(Huntington's disease),遗传基因的原因致使基底神经节退化,病人无法自主控制运动,身体经常出现不自觉地抽搐、扭动。

Huntington's disease下面,我们深入到基底神经节内的神经环路,来探究一下基底神经节是如何促进和抑制运动的。

基底神经节内的直接通路和间接通路我们从基底神经节的信号收集器——纹状体(striatum)说起。

纹状体接受来自很大范围的皮层输入,然后伸出纤维给基底神经节的输出核团——苍白球和黑质。

•纹状体中棘神经元离开纹状体的输出纤维来自于一种名为中棘神经元(Medium spiny neuron)的投射神经元。

中棘神经元是纹状体内最主要的神经元,占纹状体的95%,是一种抑制性神经元。

中棘神经元兴奋时,会抑制和它有突触连接的下游神经元。

纹状体中棘神经元(MSN)示意图纹状体中棘神经元又分为两类,一类细胞膜上表达多巴胺的D1受体,另一类表达多巴胺D2受体。

我们简称为D1中棘神经元和D2中棘神经元。

这两类神经元的分布是混杂在一起的。

伏隔核(NAc)内交错分布的D1(红色)和D2(绿色)中棘神经元D1与D2中棘神经元的投射轴突有着不同的走向。

•D2中棘神经元和直接通路D1中棘神经元投向内苍白球(GPi, internal globus pallidus)和黑质网状部(SNr,substantia nigra pars reticulata),抑制其中的神经元。

基底神经节的结构和功能在生理学教学中的实践贾军;蒋心欣;王晓民【摘要】基底神经节对运动的调控是生理学中神经系统的一个教学难点,表现为结构通路的复杂性和生理、病理功能的变异性. 在生理学的教学实践中,注重从基底神经节的解剖结构、传导环路、递质投射等层面来分层次讲授,分别描述在正常状态下基底节对运动的调控特点以及在病理变化过程中基底节的功能失衡;进而对基底节环路相关的特定疾病进行讲解,帮助同学们全面、清晰地掌握此概念,取得了很好的教学效果.【期刊名称】《基础医学教育》【年(卷),期】2015(017)012【总页数】2页(P1034-1035)【关键词】生理学;基底神经节;教学改革【作者】贾军;蒋心欣;王晓民【作者单位】首都医科大学生理学与病理生理学系, 北京 100069;首都医科大学生理学与病理生理学系, 北京 100069;首都医科大学生理学与病理生理学系, 北京100069【正文语种】中文【中图分类】R33基底神经节(basal ganglia,BG),也称为基底节,是神经系统中参与机体运动调节的重要结构,与随意运动的产生、肌紧张的调节和本体感觉传入信息的处理等直接相关[1]。

同时,基底节的损伤既有如帕金森病样的运动减少症状,也有如亨廷顿病样的运动过多的表现;此外还可伴随有神经、精神认知行为的异常[2]。

因此,基底节的功能非常复杂,是神经系统章节中的教学重点内容。

但是,对基底节的理解和讲授又是一个难点,主要表现在:①结构的复杂性,基底节由众多核团组成,既形成内部相对闭环的直接和间接通路,同时也和皮层、丘脑等中枢神经系统具有广泛联系;②抑制性投射的调节途径,在基底节环路中广泛存在着γ-氨基丁酸(GABA)能神经元,是以抑制性的投射来发挥调节效应,因而表现出抑制或去抑制(为双重抑制,即兴奋)的不同状态;③递质的多样性,在基底节内存在着多种不同作用的神经递质,如兴奋性的谷氨酸(Glu)、乙酰胆碱(Ach)和多巴胺(DA),抑制性的GABA,以及P物质(SP)、脑啡肽(ENK)、强啡肽(DYN),都对基底节的功能起着不同的作用。

神经节名词解释解剖学神经节名词解释解剖学是一门非常重要的医学专业,它可以帮助学生,医生和研究人员了解人体神经系统的结构和功能。

通俗地说,神经节名词解释解剖学是研究人体神经系统的结构,功能和疾病的学科。

它是人类神经系统的结构,功能,发育和病理过程的综合性研究。

神经节名词解释解剖学分为两大类:宏观解剖学和微观解剖学。

宏观解剖学研究的是人体神经系统的整个结构,其中包括神经系统的总长度,脑部结构和神经元等特征;而微观解剖学则研究的是神经系统中更具体的构造,它涉及到神经元的结构和功能,神经元之间的键结以及神经连接的形态和功能等。

宏观解剖学可以帮助人们正确理解人体神经系统的结构和功能。

它将帮助医学专业人士更好地理解神经系统疾病的发生机理、进行诊断以及采取有效的治疗措施。

宏观解剖学还可以帮助临床医生更好地判断诊断和病情,以及加速有关神经系统疾病的治疗。

微观解剖学研究的是神经元的结构和功能,以及神经元之间的键结以及神经连接的形态和功能等。

它可以帮助研究人员更加深入地理解神经元的结构和功能,并利用此信息进行疾病治疗。

有研究表明,在神经系统疾病的治疗中,通过测量神经元的结构,可以在一定程度上预测其未来的行为,从而更有效地调节神经系统。

神经节名词解释解剖学在医学研究中发挥着重要作用。

通过对人体神经系统进行宏观和微观解剖学研究,可以更深入地理解人类神经系统的结构和功能,从而更好地掌握人体健康状况。

对神经病理、神经病发病机制以及神经系统疾病的治疗也可以受到极大的帮助。

通过神经节名词解释解剖学的研究,可以更加深入地了解人类神经系统的功能,并且利用这些知识帮助治疗炎症性神经系统疾病。

因此,神经节名词解释解剖学是医学科学的一个重要研究领域,对于深入研究神经系统的结构和功能具有重要意义,并且为神经系统相关疾病的研究和治疗提供重要参考。

因此,研究人员和医学专业人士应该加强对该领域的研究,以便更好地理解人体神经系统的结构和功能,为治疗神经系统疾病提供更有效的方法。

第3章躯体运动的神经控制1.神经冲动在神经肌肉接点处的传递与突触传递有何异同?答:(1)不同点①神经冲动的传导简称神经传导,是指在神经细胞任何一个部位所产生的神经冲动,均可传播到整个细胞,使细胞未兴奋部位依次经历一次膜电位的倒转的这一过程。

传导方式有局部电流方式传导和跳跃式传导两种。

a.局部电流方式传导对于无髓鞘神经纤维,神经纤维的兴奋区,表现为膜电位的倒转,而相邻的静息区则仍维持内负外正的极化状态,于是兴奋部位和邻接的静息区之间将由于电位差而出现局部电流。

b.跳跃式传导有髓鞘神经由于轴突外分段包裹有多层高度绝缘的髓鞘,造成膜电阻的不均匀,在郎飞结之间的结间区电阻极高,而结区电阻极低。

加之轴突膜仅仅在结区可接触细胞外液,所以局部电流必须从郎飞结穿出膜在髓鞘处形成回路,进行跳跃式传导。

②突触传递是指信息从前一个细胞传递给后一个细胞的信息传递过程。

a.化学突触传递突触的微细结构:化学突触是由相互对应的突触前膜和突触后膜结构构成,突触前膜和突触后膜较一般神经元膜厚约7.5nm,它们之间的缝隙被称为突触间隙,其间有黏多糖和糖蛋白。

信息在化学突触的传递过程主要包括神经递质在突触前的合成和释放、递质与突触后膜受体的结合、递质的分解或重吸收等环节。

根据突触后膜发生去极化或超极化不同,可将突触后电位分为:兴奋性突触后电位、抑制性突触后电位、电突触传递。

b.电突触的传递电突触无突触前膜和后膜之分,一般为双向性传递,其传递速度快,几乎不存在潜伏期。

电突触传递在中枢神经系统内和视网膜上广泛存在,主要发生在同类神经元之间,具有促进神经元同步化活动的功能。

(2)相同点二者都是以神经递质为信息传递的媒介物。

2.大脑、基底神经元和小脑在调控躯体运动过程中是如何协调进行的?答:(1)大脑皮质与运动有关的脑区主要包括有主运动区、运动前区、辅助运动区、顶后叶皮质以及扣带运动区等。

①主运动区主运动区位于中央前回和中央旁小叶前部,运动前区位于中央前回前方6区的外侧部。

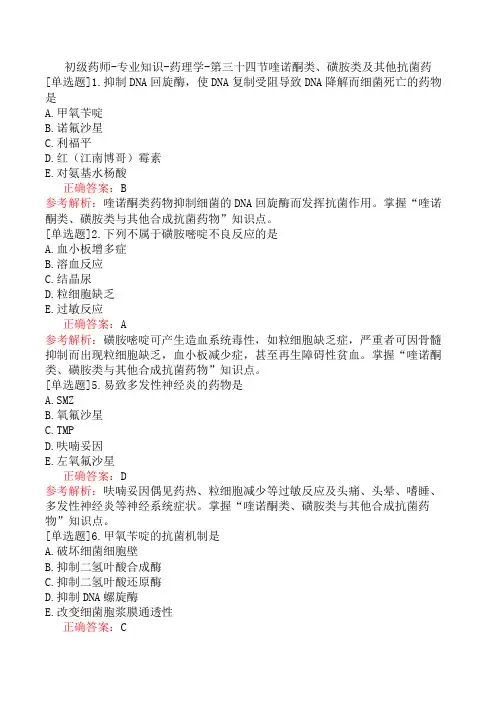

初级药师-专业知识-药理学-第三十四节喹诺酮类、磺胺类及其他抗菌药[单选题]1.抑制DNA回旋酶,使DNA复制受阻导致DNA降解而细菌死亡的药物是A.甲氧苄啶B.诺氟沙星C.利福平D.红(江南博哥)霉素E.对氨基水杨酸正确答案:B参考解析:喹诺酮类药物抑制细菌的DNA回旋酶而发挥抗菌作用。

掌握“喹诺酮类、磺胺类与其他合成抗菌药物”知识点。

[单选题]2.下列不属于磺胺嘧啶不良反应的是A.血小板增多症B.溶血反应C.结晶尿D.粒细胞缺乏E.过敏反应正确答案:A参考解析:磺胺嘧啶可产生造血系统毒性,如粒细胞缺乏症,严重者可因骨髓抑制而出现粒细胞缺乏,血小板减少症,甚至再生障碍性贫血。

掌握“喹诺酮类、磺胺类与其他合成抗菌药物”知识点。

[单选题]5.易致多发性神经炎的药物是A.SMZB.氧氟沙星C.TMPD.呋喃妥因E.左氧氟沙星正确答案:D参考解析:呋喃妥因偶见药热、粒细胞减少等过敏反应及头痛、头晕、嗜睡、多发性神经炎等神经系统症状。

掌握“喹诺酮类、磺胺类与其他合成抗菌药物”知识点。

[单选题]6.甲氧苄啶的抗菌机制是A.破坏细菌细胞壁B.抑制二氢叶酸合成酶C.抑制二氢叶酸还原酶D.抑制DNA螺旋酶E.改变细菌胞浆膜通透性正确答案:C参考解析:甲氧苄啶通过抑制细菌二氢叶酸还原酶,使二氢叶酸不能还原成四氢叶酸,阻止细菌核酸合成。

掌握“喹诺酮类、磺胺类与其他合成抗菌药物”知识点。

[单选题]7.抗菌谱广,单独应用易使细菌产生耐药性,一般无法单独应用的是A.甲氧苄啶B.氧氟沙星C.环丙沙星D.磺胺嘧啶E.甲硝唑正确答案:A参考解析:大多数革兰阴性和阳性细菌对甲氧苄啶敏感,但单用易产生耐药性。

常与磺胺类合用,如复方新诺明(甲氧苄啶+磺胺甲噁唑)、双嘧啶片。

掌握“喹诺酮类、磺胺类与其他合成抗菌药物”知识点。

[单选题]8.磺胺类药物的不良反应不包括A.结晶尿、血尿B.药热、皮疹、剥脱性皮炎C.粒细胞减少症D.耳毒性E.急性溶血性贫血正确答案:D参考解析:磺胺类药物的不良反应较多,且随个体差异而不同,主要有泌尿道损害、急性溶血性贫血、造血系统毒性、变态反应,无耳毒性,故选D。

基底节区功能

基底节区是大脑的一个重要结构,位于脑干和大脑之间的灰质核团,主要由若干神经核团组成,包括苏木素节核、小脑边界节核、红核、丘脑、脑下垂体、中脑蓝斑、伏隔核等。

基底节区在大脑的功能中起着重要的调节作用,具体的功能如下:

1. 运动调节:基底节区对运动的控制起着重要的作用。

它参与了意志运动、姿势调节以及运动的计划和执行等过程。

当我们发出运动指令时,基底节区会对运动进行调节和协调,使得身体可以准确地完成所需的动作。

2. 运动学习:基底节区也参与了运动学习的过程。

当我们学习新的运动技能时,基底节区会对运动进行分析,并通过记忆和反馈来不断调整和改进运动的执行方式,从而使得我们的运动变得更加熟练和准确。

3. 情绪和动机调节:基底节区还参与了情绪和动机的调节。

它可以通过调节多巴胺的释放来影响情绪的产生和调节,从而影响我们的情感状态和动机行为。

当我们处于愉快的情绪状态时,多巴胺的释放会增加,而当我们处于压力或者焦虑的情绪状态时,多巴胺的释放则会减少。

4. 认知功能调节:基底节区还参与了认知功能的调节。

它与大脑皮层之间有着丰富的连接,可以通过调节大脑皮层的神经活动来影响认知功能的执行。

基底节区特别在注意力、工作记忆

和执行功能等方面发挥重要作用,并且与多种精神疾病如帕金森病、抑郁症和精神分裂症等有关。

总之,基底节区在大脑的功能中扮演着至关重要的角色。

它参与运动的调节、运动学习、情绪和动机的调节以及认知功能的调节等多个方面。

研究基底节区的功能不仅可以进一步了解大脑的工作机制,还能够为一些与基底节区有关的疾病的治疗提供理论基础和参考。

基底节功能

基底节是人体神经系统中的一种重要结构,它位于脑干的底部,是神经系统的控制中心之一。

基底节的功能主要涉及到运动控制、情感调节、认知功能和意识状态的维持等方面。

基底节对于运动控制有着重要的作用。

它通过控制运动神经元的活动,调节肌肉的张力和协调不同肌肉的运动,使得我们能够完成各种精细的动作。

基底节的一些神经元特别是黑质多巴胺能神经元的损失或者功能障碍,会导致帕金森病等运动系统疾病的发生。

基底节还参与了情感调节的过程。

它可以通过与边缘系统和扣带回等区域的相互作用,调节情绪和行为的表现。

一些神经系统疾病如强迫症、抑郁症等也与基底节的功能异常有关。

基底节对于认知功能也有影响。

它可以调节大脑皮层神经元的活动,改变注意力、记忆和学习等认知过程的表现。

在阿尔兹海默病等认知障碍性疾病中,基底节的功能受到了很大的损害。

基底节还与意识状态的维持有关。

它可以通过与脑干等结构的相互作用,调节睡眠和清醒等意识状态的变化。

在一些昏迷等意识障碍的疾病中,基底节的损伤也是其中的原因之一。

基底节的功能极其复杂,与神经系统的各个方面都有着密切的关系。

它的正常功能对于人体的健康和生命都有着不可或缺的作用。

因此,

我们应该加强对基底节的研究,以更好地理解和治疗与其相关的疾病。

基底节区功能基底节区是大脑的一个重要部位,它位于脑干的底部,主要负责调节和控制身体的基本生理功能。

本文将从不同的角度介绍基底节区的功能。

一、基底节区的解剖结构1.1 基底节区的组成基底节区由多个互相连接的核团组成,包括尾状核、苍白球、乳头状体、壳核等。

这些核团之间通过神经纤维进行联系。

1.2 基底节区与其他脑部结构的联系基底节区与其他脑部结构有密切联系,其中最重要的是皮层和丘脑。

皮层是大脑最外层,负责人类高级认知功能;丘脑则是大脑中枢神经系统中一个重要调整中心。

二、基底节区与运动控制2.1 基底节区对运动控制的影响基底节区对运动控制有重要影响,它通过调整肌肉收缩和松弛来控制身体姿势和运动。

同时,它还能够协调不同肌肉之间的配合关系,使得身体的运动更加协调和流畅。

2.2 基底节区与帕金森病帕金森病是一种常见的神经系统退行性疾病,主要表现为肌肉僵硬、震颤、运动障碍等。

这种疾病与基底节区功能失调有关。

当基底节区的某些核团受损时,就会导致帕金森病的发生。

三、基底节区与情感调节3.1 基底节区对情感调节的影响除了对运动控制有影响外,基底节区还能够对情感调节产生影响。

它通过控制多巴胺等神经递质的释放来影响人的情感状态。

3.2 基底节区与精神障碍一些精神障碍也与基底节区功能失调有关。

例如强迫症、焦虑和抑郁等都可能涉及到基底节区功能异常。

四、基底节区与学习记忆4.1 基底节区对学习记忆的影响最近的一些研究表明,基底节区还能够对学习记忆产生影响。

它通过调整神经元之间的连接来协调学习和记忆过程。

4.2 基底节区与阿尔茨海默病阿尔茨海默病是一种常见的神经系统退行性疾病,主要表现为认知能力下降、记忆力减退等。

最近的一些研究表明,阿尔茨海默病可能与基底节区功能失调有关。

五、总结综上所述,基底节区是大脑中一个非常重要的部位,它不仅对运动控制和情感调节产生影响,还能够对学习记忆产生影响。

因此,我们应该加强对基底节区的了解,以便更好地预防和治疗相关的神经系统疾病。

基底核

又称基底神经节,包括尾状核、豆状核、屏状核和杏仁核。

尾状核为一“弓”型的灰质团块,其全长始终伴随着侧脑室,尾状核的前端膨大,称为尾状核头,突入侧脑室的前角,尾状核中部稍细,称尾状核体,沿丘脑的脊外侧缘伸延,二者间隔以终纹及终静脉,到丘脑后(核)端的外侧,尾状核更细,称尾状核尾,靠近侧脑室的外侧壁,继而弯向下方,沿侧脑室下角的顶壁向前进入颞叶,抵下角前端,再接近杏仁核。

豆状核

在岛叶深部,全部包埋于髓质中,它在位置上与侧脑室并互关联,其外侧面较平坦,与屏状核隔以外囊,内侧面供内囊与尾状核与丘脑相分隔,下方与前穿质毗邻,在水平断面上,可见豆状核略呈三角形,其尖端指向内侧,豆状核被垂直的内外髓板分为三份,最外侧部称为壳,内侧两部合称苍白球,原的前端与尾状核头相连,向后被内囊纤维所分隔。

屏状核为一薄层灰质,位于壳与岛叶皮质之间,其内侧面与壳之间借外囊相隔,外侧面平坦,随岛叶内的回旋而起伏,岛叶皮质和屏状核之内的白质称最外囊。

杏仁核,是海马旁回沟棘方的灰质团,位于侧脑室下角的前方。

内囊位于豆状核、尾状核和丘脑之间。

在大脑半球的水平断面上,可见内囊呈横置的“V”字形,尖端指向内侧。

内囊一般可分为三部:前方的称内囊前脚,较短,位于豆状核与尾状核头之间;后方的称内囊后脚,位于豆状核与丘脑之间,较长;前、后二脚在尾状核头与丘脑之间以钝角相连,称内囊膝。

较长的后脚又可按位置再分为三部:在豆状核与丘脑之间的部份称豆核丘脑部;后脚的后方有延伸到豆状核后方的称豆核后部;经过豆状核下方的纤维,称豆核下部。