第六章 中国古代的基本审美形态 中和与神妙

- 格式:ppt

- 大小:3.38 MB

- 文档页数:62

美学1.审美现象是由审美主体、审美对象,即:审美客体,以及审美主客体之间的审美关系三个要素构成。

2.人类对审美现象的反思是源远流长的,这一源远流长的演变过程大致可以分为三个阶段或三个层次:审美意识、美学思想、美学学科。

(三者演变形态是:最先有审美意识的形成,其次是从审美意识发展的哦啊美学思想,最后由美学思想发展为独立的美学学科)3.审美意识分为:初级审美意识(最典型体现在:原始初民的生存劳动中)、高级审美意识4.美学作为一门独立学科的形成时间是1750年,以德国哲学家鲍姆加登《美学》一书的问世为标志的。

5.“美学之父”:鲍姆加登6.Aesthetica(拉丁文,此词的德文Asthetik,英文Aesthetic)“感性学”,也就是今天讲的“美学”7.美学研究方法具有多元性和多样性。

从学科性质来看,最核心、最本质的方法:哲学方法(理由:P25)8.美学研究的各种哲学方法所体现的基本原则:①理论与实践相统一的原则;②历史与逻辑相统一的原则9.西方美学史的基本特色:他它始终被当作哲学的一个分支或组成部分来看,并与哲学史一起经历了从“本体论阶段”到“认识论阶段”再到“语言学阶段”的转换10.11.悲剧理论:①亚里士多德:“过失说”“进化说”;②黑格尔:“矛盾冲突说”12.作家作品:宗炳《画山水序》;刘勰《文心雕龙》;司空图《诗品》13.朗吉弩斯《论崇高》:第一次较为明确地把崇高和优美作为两种可以并列对举的美来加以论述。

14.崇高的特点:(同“审美形态”)生成性、贯通性、兼容性、二重性;优美的特点15.康德:①“数学的崇高”:体积大或数量大;②“力学的崇高”:力量的巨大和不可抗御16.中国古代的基本审美形态:中和、神妙、气韵、意境17.审美经验的基本特征:感性直观性、超个体眼前的功利性、感知与情感交相伴随、自由无限性、非理性的显性表征(不自觉性和突发性、非逻辑性、创造性)18.审美经验的动态过程:呈现阶段、构成阶段、评价阶段19.艺术创造经历了触发、孕育、生产三个阶段20.艺术作品的层次结构:物质材料层、符号形式层、意象世界层、超验意境层、21.音乐艺术最鲜明地表现了时间艺术的根本特征22.德国美学家席勒《审美教育书简》发表于1795年,此书在西方美学史上第一次明确提出了“审美教育”的概念,而且对审美教育的性质、特征、作用也作了较系统的论述。

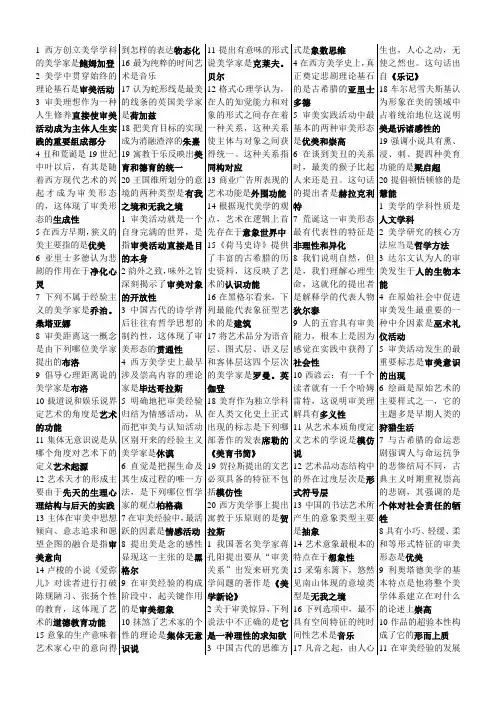

1西方创立美学学科的美学家是鲍姆加登2美学中贯穿始终的理论基石是审美活动3审美理想作为一种人生修养直接使审美活动成为主体人生实践的重要组成部分4丑和荒诞是19世纪中叶以后,有其是随着西方现代艺术的兴起才成为审美形态的,这体现了审美形态的生成性5在西方早期,狭义的美主要指的是优美6亚里士多德认为悲剧的作用在于净化心灵7下列不属于经验主义的美学家是乔治。

桑塔亚娜8审美距离这一概念是由下列哪位美学家提出的布洛9倡导心理距离说的美学家是布洛10载道说和娱乐说界定艺术的角度是艺术的功能11集体无意识说是从哪个角度对艺术下的定义艺术起源12艺术天才的形成主要由于先天的生理心理结构与后天的实践13主体在审美中思想倾向、意志追求和愿望企图的融合是指审美意向14卢梭的小说《爱弥儿》对读者进行打破陈规陋习、张扬个性的教育,这体现了艺术的道德教育功能15意象的生产意味着艺术家心中的意向得到怎样的表达物态化16最为纯粹的时间艺术是音乐17认为蛇形线是最美的线条的英国美学家是荷加兹18把美育目标的实现成为消融渣滓的朱熹19寓教于乐反映出美育和德育的统一20王国维所划分的意境的两种类型是有我之境和无我之境1审美活动就是一个自身完满的世界,是指审美活动直接是目的本身2韵外之致,味外之旨深刻揭示了审美对象的开放性3中国古代的诗学背后往往有哲学思想的制约性,这体现了审美形态的贯通性4西方美学史上最早涉及崇高内容的理论家是毕达哥拉斯5明确地把审美经验归结为情感活动,从而把审美与认知活动区别开来的经验主义美学家是休谟6直觉是把握生命及其生成过程的唯一方法,是下列哪位哲学家的观点柏格森7在审美经验中,最活跃的因素是情感活动8提出美是念的感性显现这一主张的是黑格尔9在审美经验的构成阶段中,起关键作用的是审美想象10抹煞了艺术家的个性的理论是集体无意识说11提出有意味的形式说美学家是克莱夫。

贝尔12格式心理学认为,在人的知觉能力和对象的形式之间存在着一种关系,这种关系使主体与对象之间获得统一。

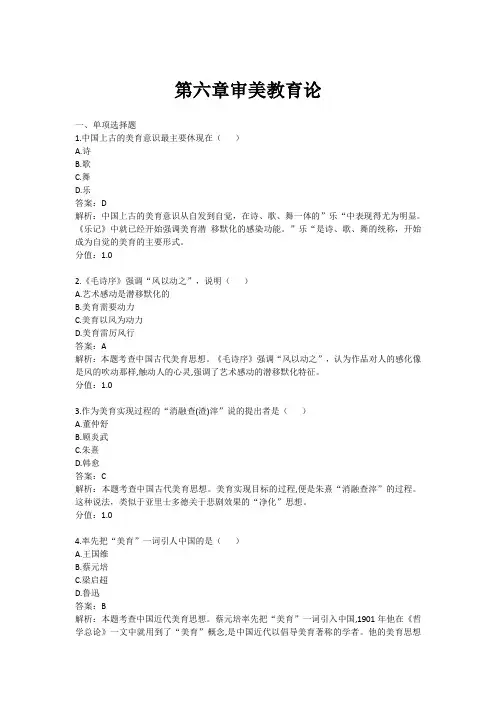

第六章审美教育论一、单项选择题1.中国上古的美育意识最主要休现在()A.诗B.歌C.舞D.乐答案:D解析:中国上古的美育意识从自发到自觉,在诗、歌、舞一体的”乐“中表现得尤为明显。

《乐记》中就已经开始强调美育潜移默化的感染功能。

”乐“是诗、歌、舞的统称,开始成为自觉的美育的主要形式。

分值:1.02.《毛诗序》强调“风以动之”,说明()A.艺术感动是潜移默化的B.美育需要动力C.美育以风为动力D.美育雷厉风行答案:A解析:本题考查中国古代美育思想。

《毛诗序》强调“风以动之”,认为作品对人的感化像是风的吹动那样,触动人的心灵,强调了艺术感动的潜移默化特征。

分值:1.03.作为美育实现过程的“消融查(渣)滓”说的提出者是()A.董仲舒B.顾炎武C.朱熹D.韩愈答案:C解析:本题考查中国古代美育思想。

美育实现目标的过程,便是朱熹“消融查滓”的过程。

这种说法,类似于亚里士多德关于悲剧效果的“净化”思想。

分值:1.04.率先把“美育”一词引人中国的是()A.王国维B.蔡元培C.梁启超D.鲁迅答案:B解析:本题考查中国近代美育思想。

蔡元培率先把“美育”一词引入中国,1901年他在《哲学总论》一文中就用到了“美育”概念,是中国近代以倡导美育著称的学者。

他的美育思想在近代最具影响力。

分值:1.05.蔡元培对中国近代美学的贡献之一是提出了()A.“以美育代宗教”说B.小说具有“熏、浸、刺、提”四种力C.艺术可以“畅神”D“性欲升华”说答案:A解析:本题考查中国近代美育思想。

B项是梁启超的观点;C项是南朝宋画家宗炳的观点;D项是弗洛伊德的观点。

分值:1.06.最早把美育与德、智、体“三育”并称的是()A.王国维B.梁启超C.蔡元培D.鲁迅答案:A解析:本题考查中国近代美育思想。

1903年,王国维发表了《论教育之宗旨》一文,将美育与德、智、体“三育”并称“四育”。

分值:1.07.在中国美学史上,美育作为一门独立学科出现于()A.17世纪B.18世纪C.19世纪D.20世纪答案:D解析:本题考查中国近代美育思想。

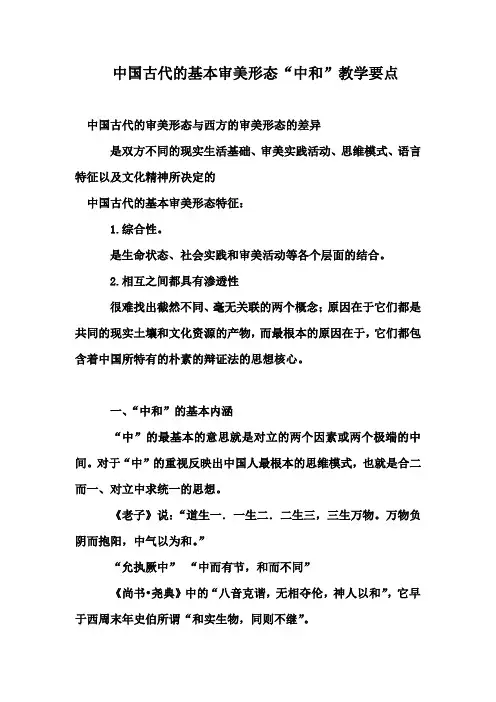

中国古代的基本审美形态“中和”教学要点中国古代的审美形态与西方的审美形态的差异是双方不同的现实生活基础、审美实践活动、思维模式、语言特征以及文化精神所决定的中国古代的基本审美形态特征:1.综合性。

是生命状态、社会实践和审美活动等各个层面的结合。

2.相互之间都具有渗透性很难找出截然不同、毫无关联的两个概念;原因在于它们都是共同的现实土壤和文化资源的产物,而最根本的原因在于,它们都包含着中国所特有的朴素的辩证法的思想核心。

一、“中和”的基本内涵“中”的最基本的意思就是对立的两个因素或两个极端的中间。

对于“中”的重视反映出中国人最根本的思维模式,也就是合二而一、对立中求统一的思想。

《老子》说:“道生一.一生二.二生三,三生万物。

万物负阴而抱阳,中气以为和。

”“允执厥中”“中而有节,和而不同”《尚书•尧典》中的“八音克谐,无相夺伦,神人以和”,它早于西周末年史伯所谓“和实生物,同则不继”。

所谓“成均之法”的“均”就是“调”的意思,也就是指对音乐各要素的调和。

所以“成均之法”是音乐得以成立的基本条件之—。

而“成均之法’’的最高准则就是“中和”。

中和就是一种尺度,一种标准,它强调对立的、有差异的各种因素和力量之间的求同存异、平等共生、相互渗透、融会贯通。

二、中和的文化渊源和思想基础从中国的文化史来看.儒道两家的互补构成了华夏文化的审美复调,儒家文化的“基本意象”的代表是乐,而且是雅乐,其风格是中和。

道家文化的“基本意象”的代表是水墨山水画.其风格是玄妙。

儒家的和吴经熊说:“中国哲学有三大主流,就是儒家、道家和释家,而释家尤以掸宗为最重要。

这三大主流,全部洋溢着悦乐的精神。

……一般说来,儒家的悦乐导源于好学、行仁和人群的和谐;道家的悦乐,在于逍遥自在、无拘无碍、心灵与大自然的和谐,乃至于由忘我而找到真我;禅宗的悦乐则寄托在明心见性,求得本来面目而达到人世、出世的和谐。

由此可见,和谐实在是儒家、道家和禅宗三家悦乐精神的核心。

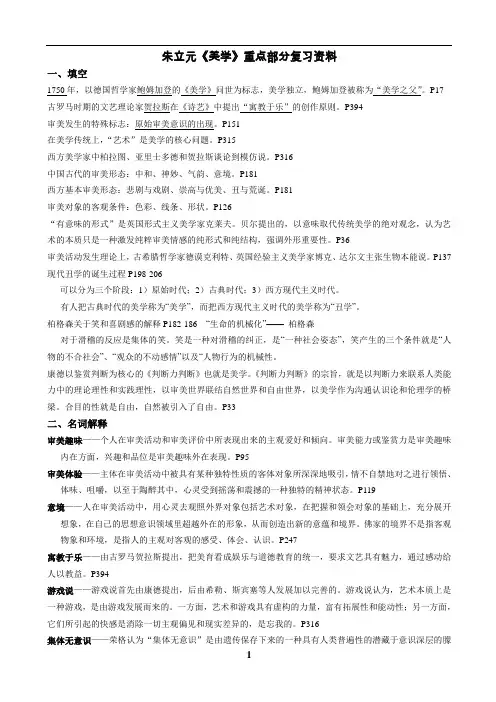

朱立元《美学》重点部分复习资料一、填空1750年,以德国哲学家鲍姆加登的《美学》问世为标志,美学独立,鲍姆加登被称为“美学之父”。

P17 古罗马时期的文艺理论家贺拉斯在《诗艺》中提出“寓教于乐”的创作原则。

P394审美发生的特殊标志:原始审美意识的出现。

P151在美学传统上,“艺术”是美学的核心问题。

P315西方美学家中柏拉图、亚里士多德和贺拉斯谈论到模仿说。

P316中国古代的审美形态:中和、神妙、气韵、意境。

P181西方基本审美形态:悲剧与戏剧、崇高与优美、丑与荒诞。

P181审美对象的客观条件:色彩、线条、形状。

P126“有意味的形式”是英国形式主义美学家克莱夫。

贝尔提出的,以意味取代传统美学的绝对观念,认为艺术的本质只是一种激发纯粹审美情感的纯形式和纯结构,强调外形重要性。

P36审美活动发生理论上,古希腊哲学家德谟克利特、英国经验主义美学家博克、达尔文主张生物本能说。

P137 现代丑学的诞生过程P198-206可以分为三个阶段:1)原始时代;2)古典时代;3)西方现代主义时代。

有人把古典时代的美学称为“美学”,而把西方现代主义时代的美学称为“丑学”。

柏格森关于笑和喜剧感的解释P182-186 “生命的机械化”——柏格森对于滑稽的反应是集体的笑。

笑是一种对滑稽的纠正,是“一种社会姿态”,笑产生的三个条件就是“人物的不合社会”、“观众的不动感情”以及“人物行为的机械性。

康德以鉴赏判断为核心的《判断力判断》也就是美学。

《判断力判断》的宗旨,就是以判断力来联系人类能力中的理论理性和实践理性,以审美世界联结自然世界和自由世界,以美学作为沟通认识论和伦理学的桥梁。

合目的性就是自由,自然被引入了自由。

P33二、名词解释审美趣味——个人在审美活动和审美评价中所表现出来的主观爱好和倾向。

审美能力或鉴赏力是审美趣味内在方面,兴趣和品位是审美趣味外在表现。

P95审美体验——主体在审美活动中被具有某种独特性质的客体对象所深深地吸引,情不自禁地对之进行领悟、体味、咀嚼,以至于陶醉其中,心灵受到摇荡和震撼的一种独特的精神状态。

第六章 中国传统的精神文化✧ 考情提要✧ 逐题击破 一、选择题(一)单选题1. “天人合一”的思想起源于( ) A.夏朝B .商朝C .西周D .东周2.在“仁、义、礼、智、信”被称为( )A .五德B .五伦C .五常D .五礼 3.提出教育“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”八个步骤的经典著作是( ) 《论语》 《大学》 《中庸》 《易经》 4.屈原最具代表性的作品是( ) 《九歌》 《天问》 《离骚》 《阳春》 5.中国古代建筑在结构上的最大特点是( ) A .以石结构为主 B .以砖结构为主C .以木结构为主D .以土结构为主6.作为一种艺术观念,最早体现在《诗经》中的是( ) A .诗情画意B .诗言志C .乐以教化D .文以载道7.在历史上享有“佛画之祖”的大画家是( ) A .吴道子 B .顾恺之C .张萱A .周敦颐B .王安石C .苏轼D .欧阳修9.在中国传统文化中,儒、佛、道的融合造就了新儒学,即( ) A .宋明理学 B .阴阳五行学 C .魏晋玄学 D .禅宗心性学10.以下选项中,不属于孔子伦理思想“三基德”的是( ) A .仁 B .义 C .礼 D .智11. 由楚辞演化而来专事铺叙的用韵散文是( )A .汉赋B .汉乐府C .骈文D .散曲12.宋代绘画领域兴起的院体画风的风格是( ) A .现实主义 B .浪漫主义 C .古典主义 D .现代主义13.下列选项中,不属于中国古代艺术的审美观念的是( ) A .化繁为简 B .中和之美 C .尚意追求 D .尊崇自然14.提出“知先行后”主张的是( ) A .荀子 B .孔子 C .朱熹 D .程颐15.首先将“言行一致”作为道德修养问题加以说明的是( ) A .老子 B .庄子 C .孔子 D .孟子 16.春节到来之前,人们贴门神、灶马、桃符、钟馗,这种习俗来自于( ) A .道教 B .佛教 C .儒家 D .阴阳家17.提出“行先知后”主张的是( ) A .王阳明 B .孔子 C .朱熹 D .王夫之18.强调“知行合一”有积极意义的是( ) A .陈白沙 B .王阳明 C .李贽 D .何心隐19.伦理道德、教育思想、审美意识等方面属于( )A .物质文化B .生产生活文化C .制度文化D .精神文化20. 道教炼丹术,推动了古代化学制药技术的发展,创立道教丹鼎一系的葛洪,其所著名著为( ) 《正一经》 《千金要方》 《抱朴子》 《效验方》 21.北魏时期,创立“北天师道”,使道教由民间宗教变为官方宗教的道士是( ) A .张道陵 B .张鲁 C .丘处机D .寇谦之22.被誉为“诗中有画,画中有诗”的唐代著名诗人是( ) A .李白 B .刘禹锡 C .王维 D .杜牧23.道教定型化之始主要在于倡导“天师道”的( ) A.张道陵 B.老子 C.丘处机 D.葛洪24.中国绘画艺术的鼎盛时期是( ) A.汉代 B.唐代 C .宋代 D .明代《清明上河图》的作者是( ) A .顾恺之 B .张择端 C .吴道子 D .阎立本26.民间年画出现空前兴盛的局面是在( ) A .宋代 B .明代 C .清代 D .近代 27. 中国乐器有着极其悠远的历史,河南舞阳发现的 18 支七音孔和八音孔的骨笛,距今大约( ) A 一万多年 B 八千多年 C .A .35 种 B .30 种 C .29 种 D .19 种29.周代已开始对乐器进行系统分类,出现了依制作材料而划分的( ) A .五音 B .七音 C .八音 D .九音30.在孔子的三母德基础上阐述“四母德”的是( ) A .孟子 B .荀子 C .董仲舒 D .周敦颐31.从魏晋开始,佛A .涅槃学B .般若学C .本无观D .玄学32.金大定年间,在山东宁海创办全真派的是()A.寇谦之B.陆修静C.王重阳D.丘处机33.烧炼丹砂生成硫化汞,开辟了中国古代化学之先河,创立道教丹鼎一系的是() A.张道陵B.孙思邈C.陶弘景D.葛洪34.明确提出“天人合一”这一专有名称的是宋代的()A.朱熹B.张载C.周敦颐D.程颢35.提出“天人交胜”观念的是()A.张载B.荀子C.刘禹锡D.朱熹(二)多选题1.对“知行”观提出过重要观点的先贤有() A.孔子B.荀子C.朱熹D.王阳明E.王羲之2.中国古代艺术的致用精神产生了一系列的艺术命题,例如() A.意境B.诗言志C.神韵D.文以载道E.乐以教化3.中国古代教育的教学思想包括()A.因材施教B.启发诱导C.学思结合D.竞争择优E.创新思维4.中国古代建筑表现出的显著特点有()A.结构上以木结构为主B.布局上左右对称C.外观的多样性D.强烈的人文性E.在建筑物中寄寓着浓厚的思想观念5.汉乐府民歌的主要类型有()A.清商曲辞B.郊庙歌辞C.相和歌辞D.鼓吹歌辞E.杂曲歌辞6.中国戏曲的角色主要有()A.生B.旦C.净D.丑E.末7.下列选项属于唐代舞蹈的是()A.《凉州》B.《绿腰》C.《兰陵王》D.《霓裳羽衣舞》E.《大夏》8.中国古典舞蹈的特点有()A.民族性B.民俗性C.地域性D.音乐性E.风俗性9.下列作品属于唐代画作的有()A.吴道子的《天王送子图》B.阎立本的《步辇图》和《历代帝王图》C.张萱的《虢国夫人游春图》 D.周昉的《簪花仕女图》E.顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》10.下列属于唐宋时期山水游记的是()A.柳宗元的“永州八记”B.范仲淹的《岳阳楼记》C.欧阳修的《醉翁亭记》D.苏轼的《石钟山记》E.陶渊明的《归园田居》二、非选择题(一)名词解释1.精神文化2.“中庸”3.“中和”4.“五伦十教”5.“三纲”6.五常7.仁爱孝悌8.因材施教9.宋明理学10.《诗经》11.楚辞12.汉乐府民歌(二)简答题1.简述“天人合一”观念的含义。

中和之美、优美和壮美中和之美、优美、壮美都是以和谐为本质特征的审美类型,属于与“崇高”相对应的审美范畴。

它们突出了审美过程中主体与客体、人与自然、感性与理性及各种形式美因素的协调统一,给人以愉悦、轻松的审美快感。

一、中和之美(一)概念:中和之美是处于优美与壮美两极之间刚柔相济的综合美。

其意蕴刚柔兼备,情感力度适中,杂多或对立的审美因素和谐统一,具有含蓄、典雅、静穆等特性。

(二)特点:1、刚柔相合:阳刚与阴柔相结合的“中和之美”,也是中国古典艺术的理想境界。

例:清人刘熙载就说:“沈著屈郁,阴也,奇拔毫达,阳也”,“书要兼备阴阳二气”,“阴阳刚柔不可偏陂”。

2、不过分而无不及:要求所有相对应的两极审美因素的兼容,强调审美意蕴程度适中。

例:《吕氏春秋》在论音乐之美时则主张:“声出于和,和出于适”,“太巨则志荡,以荡听巨,则耳不容,不容则横塞,横塞则振;太小则志嫌,以嫌听小,则耳不充,不充则不詹,不詹则窕;……故太巨、太小、太清、太浊,皆非适也”,“何为适?衷音之适也。

何谓衷?大不出钧,重不过石,小大、轻重之衷也”。

3、情理统一:志气和平,不激不厉,亦即情理统一、情感表现遵循理性规范,是中和之美的理想情境。

例:《中庸》曾认为:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和”。

唐代书法家孙过庭强调:“思虑通审,志气和平,不激不厉,而风规自远”。

4、含蓄:中和的艺术表现婉转曲折、韵味深长。

例:田同之指出:“古人诗意在言外,故从容不迫,蕴蓄有味,所谓温厚和平也”5、和谐统一:中和之美又强调杂多审美因素的和谐统一例:《左传·昭公二十年》曾记载晏婴的言论:“和如羹焉。

水火醯醢盐梅以烹鱼肉,燀之以薪。

宰夫和之,齐之以味,济其不及,以泄其过……声亦如味。

一气,二体,三类,四物,五声,六律,七音,八风,九歌,以相成也。

清浊,小大,短长,疾徐,哀乐,刚柔,迟速,高下,出入,周疏,以相济也”兰亭序——王羲之二优美(一)概念:优美,也称阴柔之美、秀美。