称呼语的人际功能及其语用翻译等值

- 格式:pdf

- 大小:231.44 KB

- 文档页数:4

论文导读::称呼语(addressterms)都是无处不在的。

语言的人际功能。

称呼语体现情感态度。

称呼语揭示交际双方身份角色关系。

体现交际双方的亲疏关系。

论文关键词:称呼语,人际功能,情感态度,身份角色关系,亲疏关系一.引言在日常生活中,我们总不可避免地要和周围的人进行交流,而当和别人交流时,我们总要用某种语言形式或非语言形式来称呼对方。

比如,见到自己的父母,我们很自然地称呼他们为“爸爸”、“妈妈”。

在哑语中,自然有相对应的手势语来表示父母、兄弟姐妹等等。

可见,无论是用言语,还是用手势语,称呼语(address terms)都是无处不在的。

从这些毫不起眼的称呼语中,我们可以推测出交际双方关系的远近,我们也可以看出双方的社会地位孰高孰低,有时,还可以看出一方对另一方的情感和态度。

由此可见,“小小”的称呼语可以折射出人际交往的方方面面。

在本篇文章中,笔者结合韩礼德系统功能语法中对语言人际功能的分析,尝试着从一个较新的角度来分析称呼语:即从交际双方的角色身份、社会地位、亲疏关系和情感态度三个方面来具体探讨称呼语在实际生活中所折射的人际关系,试图为人们顺利进行人际交往提供一些策略和技巧。

本文的研究只局限于言语交际(verbalcommunication)中的称呼语,对于非言语交际(non- verbal communication)的研究身份角色关系,如有机会,会另辟文章进行探讨。

二.语言的人际功能系统功能语言学流派(Systemic-Functional Linguistics)秉承了人类学的传统,认为语言是一种社会符号(social semiotics),要放在社会文化语境中解释。

因此,该流派历来十分重视对语境的研究。

语言是一种资源(resources),作为意义潜势(meaningpotentials),依据其所要达到的目的,也就是语言意欲完成的功能,从深层结构中被选择出来,最终在表层结构中得以实现。

人际功能与翻译——功能语言学视角下的翻译策略研究唐勤泉【摘要】人际功能由语言的语气系统和评价系统执行.语气系统是实现人际功能的基础,评价系统有时发挥着至关重要的作用.因此,译者应当着力再现原文的语气系统和评价系统,充分体现这两个系统的各功能成分在人际功能的发挥方面的作用.为此,本文提出明晰化的翻译原则和具体化、前景化和阐释等翻译策略.【期刊名称】《攀枝花学院学报》【年(卷),期】2010(027)004【总页数】4页(P87-90)【关键词】人际功能;语气系统;评价系统;明晰化;翻译策略【作者】唐勤泉【作者单位】阿坝师范高等专科学校外语系,四川成都,611741【正文语种】中文功能语言学 (Functional Gramm ar)认为,语言具有三种元功能:经验 (Experiential)功能、人际(Interpersonal)功能和语篇 (Textual)功能。

经验功能描述主客观世界,人际功能建立和保持人际关系,语篇功能组织信息。

其中“经验”和“人际”方面是主体,信息组织是实现前两者的语言机制。

功能语言学使我们对语言的功能机制有了一个明确的认识,它研究语言的方法同时为翻译实践提供了一个可贵的启示:从元功能角度实现原文和译文的对等,注重原文交际意图的传达,强调实现同样的交际目的。

本文拟就如何翻译语言的人际功能,从方法论上展开深入探讨,提出一套切实可行的翻译策略。

1、人际功能概述 (Interpersonal Function)语言的人际功能指语言建立和维持人际关系的功能。

“具体说来,我们总是带着某种目的与人交谈的:影响他们的态度或行为、提供我们认为他们不知道的信息、解释我们的态度或行为、或要求他们提供信息”[1]38。

由于这些行为本质上是双向的——它们总是涉及到交际的双方,因此功能语言学把它们纳入人际功能这一范畴。

2、基本话语功能 (Basic Speech Functions)汤普森(Thompson)说,在交际中,我们下达命令、请求谅解、证实他人(或自己)所言、发出邀请、反驳观点、做出评价、进行描述等等。

从汉英称谓语看中西方人际关系人际关系对于人们来说是非常重要的,无论是在中文社会还是英文社会中,人们都需要通过称谓语来表达彼此之间的关系和尊重。

不同的文化背景和社会习惯导致了中西方在称谓语使用上的差异,也反映了中西方人际关系观念的不同之处。

本文将从汉英称谓语的使用情况、文化内涵和表达方式等方面,探讨中西方人际关系的差异和原因。

我们先来看看中西方在称谓语使用上的差异。

在汉语中,称谓语通常是由称呼词和称谓词组成的,而在英语中,则主要通过称谓代词来表达。

汉语称呼词的使用包括了亲属称谓、社会称谓和尊称等情况,例如:爸爸、妈妈、哥哥、姐姐、叔叔、阿姨、先生、小姐等。

而英语中则更常用的是称谓代词,如:Mr、Mrs、Miss、Ms等。

这种差异反映了中西方在称谓语使用上的不同传统和社会风俗。

我们来分析一下中西方称谓语的文化内涵。

在中国文化中,称谓语承载了尊卑关系、社会等级和尊重等文化内涵。

称呼长辈、师长、领导或者客人时,使用尊称是表示对对方的尊敬和礼貌。

而在英国文化中,尊称的使用更多地表达了社会礼仪和敬意。

称呼老师、医生、律师或者政府官员时,使用尊称则是对他们专业身份的尊重。

我们来分析一下中西方在称谓语表达方式上的差异。

在汉语中,称谓语的使用受到了年龄、性别、社会地位和亲疏关系等因素的制约。

称呼年长者时要使用长辈或者尊称,称呼自己的亲人时要使用亲属称呼等。

而在英语中,称谓代词则更加注重对于职业身份和社会地位的表达。

称呼教师时使用Mr/Mrs/Miss+姓氏,称呼医生时使用Dr+姓名等。

从汉英称谓语看中西方人际关系,我们可以得出以下几点启示:要充分了解并尊重对方的文化背景和社会习惯,避免在称谓语的使用上出现不必要的误会和冲突。

要学会在跨文化交流中灵活运用称谓语,以表达对对方的尊重和敬意。

要通过积极的跨文化交流和相互尊重,增进中西方人际关系的理解和友好。

中西方人际关系的差异体现在称谓语的使用上,反映了不同文化传统和社会习惯对于人际关系观念的影响。

称呼语在交际中的作用称呼是指人们在日常交往中,相互之间采用的称谓。

在人际交往中,称呼往往是传递给对方的第一信息,是人与人交往的开始。

称呼语在交际中的作用是不可或缺的。

不同的称呼不仅反映了交际双方身份和社会地位的差别,而且还体现着双方关系的亲疏程度,因此不能随便乱用。

一个恰当、得体的称呼,往往会让对方如沐春风,为以后的交往打下良好的基础;反之,不恰当或错误的称呼往往会令对方心生不悦,影响双方之间的关系乃至交际的成功。

小赵是一名大学毕业生,刚进入工作单位时,由于对周围的环境不是很熟悉,所以想打听一下职工食堂怎么走。

这时他看到一个头发花白的保洁阿姨在不远处打扫卫生,于是走上前去问道:“老奶奶,请问去职工食堂怎么走啊?”谁知道,这位保洁阿姨竟然把头一扭,好像没听到他的问话一样。

小赵感到很纳闷,不明就里地挠了挠脑袋。

这时,旁边一位同事走过来对小赵说:“她不喜欢别人叫她老奶奶,你叫她阿姨,她就会对你热情了。

”原来,这位保洁阿姨虽然年纪大了,但心态还是年轻的,所以她不喜欢别人叫她“老奶奶”,而喜欢别人叫她“阿姨”。

于是,小赵再一次走过去,亲热地朝她叫了一声“阿姨”,她果然很热情地转过身来,并为小赵指明了方向。

由此可见,在人际交往中,称呼得当与否非常重要。

称呼得当,往往能迅速赢得对方的好感;倘若称呼不当,则很容易引起对方的反感,导致交际的失败。

因此可以说,得体的称呼是交际的“敲门砖”。

既然称呼在人际交往中发挥着如此重要的作用,那么在日常交际中,我们应当如何恰当地称呼他人呢?称呼姓名通常情况下,一般的同事、同学关系,平辈的朋友、熟人等,互相之间都可直接以姓名相称。

长辈对晚辈也可以直呼其名,但晚辈对长辈不可以。

此外,为了表示亲切,还可以在被称呼者的姓氏前加上“老”“大”“小”等字,例如,对比自己年长的人,可称呼其为老王、大刘等;对比自己年幼的人,可称呼其为小王、小李等。

但这种称呼多用于职业人士之间,不适合在校学生。

从汉英称谓语看中西方人际关系

在中西方文化中,称谓语是人们交流时常用的一种形式,通过称呼对方的方式,可以

反映出人与人之间的关系、地位和尊重程度。

从汉英称谓语的对比可以看出中西方人际关

系的一些特点。

中西方在称谓语的使用上存在着一定的差异。

在西方社会中,人们更加注重个体的自

由和平等,因此称谓语相对简单,一般使用对方的名字或姓氏,例如Mr. Smith先生、Mrs. Johnson女士等。

而在中国,人们注重人际关系的社会化和等级观念,称谓语相对复杂,

除了使用姓氏外,还要根据对方的性别、年龄、社会地位等来确定具体的称谓,例如张先生、李太太、刘师傅等。

中西方在称谓语的使用方式上也存在着差异。

在西方文化中,人们常常直呼对方的名字,比较随意和直接,强调个体自主权和平等。

而在中国文化中,人们更加注重社会礼仪

和尊重他人,因此在称谓语的使用上更为复杂和繁琐,常常会根据场合和对方的身份不同

来使用不同的称谓,以显示对对方的尊重和礼貌。

中西方称谓语也反映了社会地位和权力关系的差异。

在西方社会中,人们注重个人价

值和能力的体现,称谓语相对简单,没有太强的等级意味。

而在中国,人们注重社会地位

和家族关系的影响,称谓语通常会包含对方的身份和地位信息,以显示对他们的敬重和尊重。

中西方称谓语中还存在着性别的差异。

在中国,通常会根据对方的性别使用不同的称谓,如先生、女士、师傅等。

而在西方社会中,称谓语通常是中性的,不会根据性别的不

同来使用不同的称谓。

社交环境中称谓语的语用功能与翻译作者:李静来源:《青年文学家》2009年第18期摘要:称谓指的是人们在日常交往之中所采用的彼此之间的称呼语。

称呼语能体现人们之间的社会角色关系,与语言的人际功能密切相关。

文章简要分析了称谓语在社交环境中的应用,并且从语用学的角度对称谓语的翻译做了一些探讨。

关键词:称谓语社交环境语用功能翻译称谓系统依附于语言而存在,体现民族文化的多样性,反映不同风俗习惯。

因此,各民族的称谓系统也有所区别。

著名语言学家吕叔湘曾经指出:“任何语言里的任何一句话,它的意义绝不等于一个字一个字的意义的总和,而是还多些什么。

”在特定的社交语境中,各种称谓语除了表示对交际对象的直接称谓外,往往还隐藏着亲昵、威胁、警告、赞誉、讽刺等言外之意,或表示尊敬、提出请求、传达喜恶等话中之意。

所以称呼语的翻译成为语用学研究的重要内容之一。

一、称谓语的语用功能1.情感指示功能称谓语表达了说话者的感情,不同的称呼语显示出说话人不同的感情。

在英美人家庭中,孩子在幼年时称呼父母为Daddy,Mummy,稍大时称呼为Dad,Mum,再大时改口为Father,Mother。

如果一个已经成年了的姑娘向父母提出某个要求时使用Dad,Mum,这种称呼明显的以撒娇的称呼故作姿态,以取得父母的宠爱,意在获得父母的同意。

从日常经验中我们可以得知,成年子女用儿语称呼父母时,十之八九他们的要求会得到同意。

父母在呼唤儿女时通常多用亲你的称呼,如若改换,往往意味着父母在一定场合的情感变化。

2.人际关系指示功能称谓语对人际关系有着敏锐的反应。

它不仅有提醒对方开始交际的作用,更重要的摆正自己与交际对象的关系,便于展开交谈。

同什么人交际,应称呼什么,不仅在于他们各自的身份,更在于他们的相互关系。

比如王大鹏调入新单位后,同事对他的称谓经历了“王老师”、“老王”、“大鹏”的过程,但是,五年后当他就任所在单位的处室主任后,同事又称呼他“王处长”,这也是人际关系亲密程发生变化的过程,反映了交际双方的角色关系、社会地位以及亲密程度的变化。

现代汉语亲属关系称谓语在人际交往中的功能摘要:使用称谓语是人类必不可少的社会行为。

由于亲属关系称谓沉淀着汉民族的生活习惯、文化传统,有着丰富的文化内涵,已被愈来愈广泛地应用于非亲属人际交往中。

就其在非亲属人际交往中所实施的情感维系功能,身份认同功能,文化标志功能,以及礼貌功能进行分析,给人们指明一条有效社会交往的途径。

关键词:亲属关系称谓语;非亲属人际交往;社会功能称谓是人类社会中体现特定的人在特定的人际关系中的特定身份角色的称呼。

可以分为亲属关系称谓和社会关系称谓。

亲属关系称谓是指互相有直接或间接的血缘、婚姻、法律等关系的亲戚或亲属的名称。

社会关系称谓是指互相没有亲戚关系的人,根据对方的社会地位,人身特点,与其疏远或尊卑的关系而确立的称谓。

一个独立的人即是家庭成员,有其家庭中的称谓,又在社会关系网络中占有一定的位置,有其社会关系的称谓。

随着社会的不断变化和发展,一个人的社会关系称谓在形式和意义上又时时刻刻都在产生变化。

因此与亲属关系称谓相比较,社会关系称谓更是一种动态的称谓形式。

有时两种称谓界限不是十分清楚,甚至社会关系称谓还会常常借用亲属关系称谓中的词语,称为亲属称谓的泛化。

这是汉语语言的一大特点。

之所以存在这种现象,在于亲属关系称谓在非亲属人际交往中所能实施的各种社会功能。

下面就这种情况加以分别说明。

一、情感维系功能语言是人类不可缺少的最为重要的交际工具,也是人与人之间的情感维系纽带。

只要有人群活动的地方,就需要语言,人们用它进行交际,交流思想,以便在认知现实,改造现实的过程中协调相互之间行为,以取得最佳效果。

称谓作为一种语言特殊形式,在中国人的日常交往中被广泛使用。

人们往往比照互相之间的年龄、辈分、职位,借用亲属关系称谓来称呼对方,并使之成为具有地域特点的交往习俗,以便缩短人际距离,密切人际关系。

如对不认识的长者往往用“大叔”、“阿婆”、“大爷”、“公公”、“婆婆”相称。

对年轻一点的陌生长辈则用“叔叔”、“阿姨”、“大哥”、“大姐”相称。

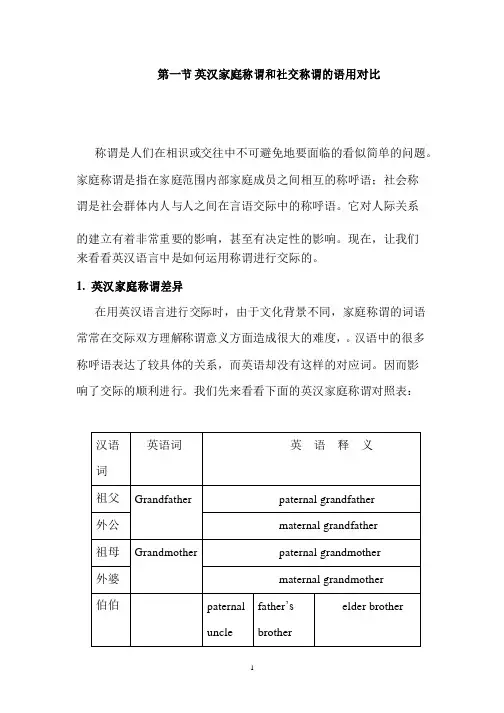

第一节英汉家庭称谓和社交称谓的语用对比称谓是人们在相识或交往中不可避免地要面临的看似简单的问题。

家庭称谓是指在家庭范围内部家庭成员之间相互的称呼语;社会称谓是社会群体内人与人之间在言语交际中的称呼语。

它对人际关系的建立有着非常重要的影响,甚至有决定性的影响。

现在,让我们来看看英汉语言中是如何运用称谓进行交际的。

1. 英汉家庭称谓差异在用英汉语言进行交际时,由于文化背景不同,家庭称谓的词语常常在交际双方理解称谓意义方面造成很大的难度,。

汉语中的很多称呼语表达了较具体的关系,而英语却没有这样的对应词。

因而影响了交际的顺利进行。

我们先来看看下面的英汉家庭称谓对照表:从上述英汉对照表可以看出,汉语当中家庭称谓远比英语家庭称谓详尽繁杂得多。

就拿汉语中的堂、表亲属关系来讲。

从以上对照表可以看到,汉语有八个不同的称呼,而英语却只有一个词“cousin”统称之。

实际上,以上只是部分亲属关系,还有很多的亲属关系,比如,“姨奶奶”、“嫂子”、“弟妹”、“小舅子”、“外甥”等更细繁的方式来区别亲属关系,给英汉言语交际造成了很大的困难。

这是英汉家庭称谓的差异之一。

英汉家庭称谓的第二个差异是:汉语中,同辈家庭成员和亲戚的称谓需要根据年龄的不同加以区别。

比如有大哥、二哥;大姐、二姐等的区别。

英语当中则非常简单,不分年龄,同辈男性通用同一称呼:“brother”,同辈女性都称呼为:“sister”。

汉语称比父亲年长者为“伯伯”,称比父亲年轻的为“叔叔”,但英语中一律用“uncle”这个词。

2. 英汉社会称谓差异社会称谓理所当然要受到社会、文化的影响。

在同一社会群体中,任何言语交际都无不面临相互间约定俗成地、适当地称呼问题,而交际双方的关系因此得到建立和维护。

但是,在跨文化的英汉言语交际中,由于社会文化背景不同,社会称谓已成为一个不小的问题而受到重视。

我们先来看看在英语社会里人与人之间在称谓上的变化:在英语社会里,人们初次见面或刚开始相识的时候,常常使用“Sir”、“Madame”、“Mr.Smith”、“Mrs.Smith”、“Dr.John”等,但一般不用“comrade”或“master”。

论称呼语的人际关系指示功能作者:刘春晓来源:《智富时代》2018年第08期【摘要】称呼语是社交指示词的主要表现形式,它是交际双方用来称呼对方的词语。

通过称呼语不仅可以认同双方的社会特质,而且还可以界定彼此的关系。

人际关系可分为亲疏关系、权势关系、同等关系、社会关系等。

本文将通过分析前三种人际关系在称呼语中的体现,探究称呼语的人际关系指示功能,以期在跨文化交际中能更好地交流。

【关键词】称呼语;亲疏关系;权势关系;同等关系一、引言我们每个人都是“社会人”,我们不仅在社会生活中扮演着不同的角色,而且角色会根据实际的交际情况而发生改变。

在交流之前首先要确定如何称呼对方,而交际双方的关系在一定程度上决定使用什么形式的称呼语,所以人际关系可以通过称呼语体现出来,即称呼语具有指示人际关系的功能。

根据姚亚平(1988: 30)的《人际关系语言学》,人际关系的类型大体可分为社会角色类型(亲缘关系和社会关系)、人际关系的相互地位类型(权势关系和一致关系)以及人际关系的情感类型(据此将人际关系分成亲近和疏远两种)。

在此,我们主要探讨一下人际关系中的亲疏关系、权势关系和一致关系在称呼语中的体现,举例分析这三种常见的人际关系,以此来探究称呼语在人际关系中的指示功能。

二、人际关系理论既然我们每个人都处在社会这个大环境中,而人际关系是人们在社会生活与交往中不可避免的一个重要因素,对于如何处理人际关系,才能实现更好地交流,也是语言学家不断努力的方向。

韩礼德曾经说过,每个人都是“社会人”,既然每个人都生活在社会中,就会带有一定的社会属性,我们会不可避免地与他人在不同方面有着这样或是那样的联系,例如亲属关系、上下级关系、同事关系等。

概括地说,人际关系就是人与人在社会中的关系。

准确地说,人际关系是人与人之间心理上的关系,即指人们彼此之间在思想感情上的距离,而这种距离会因人的关系不同,而发生变化,并且是不等同的。

张德禄(1998:10-16)将交际双方相互了解的程度划分为“相识度和熟悉度”。

现代汉语称谓语的语用功能分析及其翻译研究摘要:不同的民族有其不同的称谓系统。

每种称谓系统都是这个民族内部社会交际的产物,反映着该民族的风俗、文化。

随着中国国际化的进一步加深,了解现代汉语称谓语的语用功能对中西方交流起到促进作用;做好汉语现代称谓语的翻译,更是让中文以及中国文化走向世界的重要步伐。

关键词:现代汉语称谓语;语用功能;翻译(一)前言称谓是“人们由于亲属和别的方面的相互关系,以及由于身份、职业等等而得来的名称”。

[5]称谓语系统一般由亲属称谓语系统和社会称谓语系统所构成。

汉语称谓语系统是世界上最复杂的称谓语系统之一,只有在正确理解汉语称谓语的语用功能的前提下,才能做好汉语称谓语的翻译,避免在跨文化语言交际中出现误解。

(二)现代汉语称谓语现代汉语称谓语发展迅速,部分称谓语语义的变化较大,新的称谓语不断出现,亲属称谓语出现泛化,这需要人们在特定的语境下辨析其所指。

1. 现代汉语称谓语语义的变化称谓语与其他的语言表述一样,也经历着自身的变化。

现代汉语称谓语中,有不少是由古汉语称谓语演变而来的,但是它们的含义已经发生了比较大的变化。

如“先生”和“小姐”。

“先生”作为社会称谓语,在古代,一般指老师或某个行业的专家。

而在现代汉语中,“先生”作为社会称谓语时,指的是成年的男子,与“女士”相对应。

如:先生,请问您几位?而当“先生”作为亲属称谓语使用时,指的是“丈夫”。

如:这是我先生,王恒。

值得一提的是,“先生”这一称谓语,在现代汉语中,也有表示老师或者某个行业的专家(且可用于女性)的情况,但能被称之为“先生”的人为数不多,如:察院胡同23号,是当代诗词大家——叶嘉莹先生的旧居。

在这种情况下,要弄清楚所指对象的性别。

“先生”不一定只指男性。

“小姐”,这一称谓语,在宋代,指地位低微的宫女、婢女、妓女和妾,元朝以后,指未婚富家女子,民国后指未婚青年女子。

新中国成立后,“小姐”这一称谓语又被带上了阶级色彩,指思想腐化、贪图享乐的女性。

汉语称呼语及其语用分析称呼语是语言交际系统的重要组成部分,不同的称呼反应交际双方不同的思想感情和角色意义。

本文试图对汉语称呼语的一般情况进行归纳,并从语用角度着重分析称呼语在不同语境中的言外行为、预设功能及其社交指示作用。

标签:称呼语言外行为预设社交指示称呼语是交际过程不可或缺的重要部分。

对他人的称呼有时关系到交际能否顺利进行,交际结果是否能够达到说话者的心理预期目的。

对现代汉语称呼语及语用进行分析归纳,不仅能够总结发展语言理论,而且对于怎样有效使用语言都具有指导意义。

现实生活中很多人认为称呼语就是称谓语,实际上称呼语和称谓语具有密切联系又存在着差异。

所谓称谓语,就是用来表示人和人之间的社会关系,体现人在社会中的地位以及所扮演的角色所使用的名称。

所谓称呼语,就是人们当面招呼对方所使用的名称(马宏基、常庆丰,1998)。

从使用情况看,称谓语多为书面语,用于比较正式庄重的场合;称呼语多为口语,用于人们的日常生活交际之中。

称谓语的范围大于称呼语,几乎所有的称呼语都可以归为称谓语,但有些词语,比如“工人、农民、祖父、祖母”等,一般不能在日常交往中直接称呼,只能用作称谓语。

本文讨论的称呼语是指在日常生活和文学作品中能够用于交际、称呼的现代汉语词汇。

一、汉语称呼语的分类及变化我国对汉语称呼的研究由来已久,赵元任先生早在20世纪50年代就对现代汉语称呼系统进行了详尽的描述。

但只局限在对解放前使用称呼语情况的描述,并未涉及到解放后的称呼语。

祝畹瑾教授于20世纪90年代参照美国语言学家欧文·特里普在《称呼的社会语言学规则》中的研究模式,将现代汉语的称呼系统归纳为一张计算机流程图。

她根据一个普通年轻人的交往关系将称呼语分为6类,即:1.亲属称呼语;2.特殊亲属称呼语,可用于非亲属称呼语,如“叔叔”“阿姨”;3.姓名,包括“全名、学名、小名、别名、老小大+姓名”;4.通用称呼语,指可广泛应用于同一社会范畴各成员的称呼,如“同志”“师傅”;5.职衔,指职位或头衔;6.零称呼用语,只用受话人所从事的职业名称或描述正在进行的活动来呼唤对方,如“民警”“骑自行车的”。

称呼语是指在口头交流中用来称呼对方的词语,它是每种语言中最常用的表达方式之一,可以表达出两个人之间的关系,表达自己的尊重。

称呼语的语用功能主要有以下几点:

1、礼貌:称呼语可以表达出一种礼貌的态度,表达出尊重,使双方的交流更加融洽。

2、区分身份:称呼语可以根据双方的身份来区分,例如老师对学生的称呼和学生对老师的称呼是不同的。

3、表达亲近感:称呼语可以表达出双方之间的亲近感,例如老师对学生说“小明”,学生对老师说“老师”,这些称呼语都可以表达出双方之间的亲近感。

4、表达尊重:称呼语可以表达出双方之间的尊重,例如老师对学生说“尊敬的同学们”,学生对老师说“尊敬的老师”,这些称呼语都可以表达出双方之间的尊重。

称呼语的翻译:

1、礼貌:polite

2、区分身份:distinguish identity

3、表达亲近感:express closeness

4、表达尊重:express respect。

围城 中称呼语的人际功能分析曾小敏*(东莞职业技术学院广东东莞523808)摘要称呼语是言谈交往过程中的重要组成部分,兼有变异性和互动性,往往随着环境的变化、个人的心理情感因素的转变而发生改变。

在这一转变的过程中,说话者间的人际关系和说话者的社会角色也得以确定。

文章以钱钟书的 围城 中的人物对话为例子,意在说明称呼语在人际功能方面有着不可忽视的作用。

关键词称呼语;人际关系;人际功能; 围城中图分类号:H030文献标志码:A文章编号:1009!1033(2009)04!0517!02称呼语是人们言语交往过程中的重要组成部分。

对对方的称呼是传递给对方的第一信息,其中包括说话者对对方的年龄、职业、地位、身份等的判断,在选择称呼时要考虑对方与自己的亲疏程度。

同时因每个人的社会角色的多重性及不同的语境,在实际的言语交往中出现众多复杂的情况。

这些复杂的信息所传达的许多意义往往不是通过语句,而是看似简单的称呼语。

本文将以韩礼德的人际功能分析为基础,结合 围城 中的几个主要人物的称呼语的转换,来分析称呼语在人际功能方面的作用与变化。

1称呼语的人际功能韩礼德[1]在功能语法学说里提出语言具有三大功能:概念功能、人际功能、语篇功能,其中人际功能可以通过称谓、话语轮回(turn-taking)和语调等途径来体现言语参与者之间的人际关系。

汤普森[2]在功能语法入门中也强调:人际功能指的是人们用语言来和其他人交往,建立和保持人际关系;用语言来影响别人的行为;同时用语言来表达对世界的看法甚至改变世界。

在现实生活中,人们为了达到一定的交际目的,满足自己的交际需要,总是有意识地调整控制自己的言语行为,有效地选择自己的言语形式,做到言随旨遣。

在交际的过程中,人们往往会有意识地改变自己对对方的称呼,来达到相应的交际效果。

在 罗马假日 这部影片中有一段公主与女官的对话:Woman:N ow,my dear,if y ou don∀t mind, tomo rro w∀s schedule#Pr incess:I don∀t car e if it spilled or no t!I don∀t care if I drow n in it.Woman:M y dear,yo u∀re ill.I∀ll send fo r Dr. Bonnacho wen#Princess:L eave me,leave me!W oman:It∀s ner vo us.Co ntr ol yo ur self,A nn.Princess:I don∀t w ant to.W oman:Y our highness.I∀ll g et do cto r Bonnachow en.在英国国家,∃dear%一般用于书信交往,较为正式。

称呼语的人际功能及其语用翻译等值滕延江(鲁东大学大学英语部山东烟台264025)摘 要:语言不仅传递信息,而且还可以通过语言同他人建立和保持一定的社会关系。

称呼语能体现人们之间的社会角色关系,与语言的人际功能密切相关。

本研究从韩礼德的人际纯理功能入手,通过分析称呼语的选择使用场合,以及语气和情态对称呼语的影响,提出在翻译称呼语时要力求在情景语境中考虑人际功能上的意义对等,这是语用翻译等值的内在要求,也是实现译文跟原文总体等值的一个重要方面。

关键词:称呼语;人际功能;话语分析;语气和情态;语用翻译中图分类号:H319 文献标识码:A 文章编号:100824703(2006)0120032204Abstract:L anguage doesn’t convey m essage on ly and it can help peop le estab lish and m ain tain som e social relati on s w ith o thers.A ddress fo rm s can demon strate th is ro le relati on s among peop le and it is clo sely related to its in terpersonal functi on s.Based on the concep t of m eta2in terpersonal functi on of language p ropo sed by H alliday and on the analysis of the cho ices of address fo rm s and the influence from the mood and modality,th is study concludes that the tran slati on of address fo rm s shou ld take the equ ivalence of in terpersonal functi on s in u se in to con siderati on.O n the one hand,th is is the in teri o r requ irem en t of p ragm atic tran slati on and on the o ther hand it is one aspect of fu lfilling w ho listic equ ivalence betw een sou rce tex t and target tex t.Key words:address fo rm;in terpersonal functi on;discou rse analysis;mood and modality;p ragm atic tran slati on1.引言人们对语言的认识和研究总是伴随着语言理论的突破而不断取得新的进展。

纵观人类语言研究的历史,不难发现语言研究正在经历一个从关注语言的内部机制、结构到关注语言的外部使用效果、功能上的转向。

语言与文化密切相关,语言是文化的载体和表现形式,文化又同时影响并制约着语言。

称呼语是民族文化的一面镜子,反映了某一民族的传统文化和历史积淀,不同的民族有着各自不同的称呼体系。

称呼语能表达话语活动参与者之间的角色关系、社会地位和亲疏程度,以及说话者对听话者的思想感情。

20世纪60年代以来,称呼语引起了符号学家、社会语言学家、语用学家的重视。

符号学家把它看作是一个特殊的符号系统,同其它符号一样也由能指与所指构成,比一般的符号系统具有更强的民族性。

社会语言学家将其看作是语言文化的重要组成部分。

语用家则等列举了称呼语的指示功能(deix is),并把它归类到人称指示(person deix is)范畴,与社会指示(social deix is)有关(L evin son,1983;何兆熊,2000),说明称呼语能反映社会角色关系、人际关系等社会文化因素,它的使用与语境密切相关。

根据系统功能语法,语言被看作是社会活动的产物。

作为人们交际的一种方式,语言发挥着各种不同的功能,其中的任务之一就是要建立和维持社会关系。

每种称谓系统都是这个民族内部交际的产物,反映着该民族的风俗、文化(尹富林, 2003:26)。

由于东西方文化的差异,英汉语言中的称呼语既存在着许多共性特征,又存在不少明显的差异,这也是跨文化交际中极具挑战性和译者经常面临的困难之一。

翻译称呼语时要力求在情景语境中考虑人际功能上的意义对等,即表达讲话者的态度、动机、判断、角色等人际意义上的对等,这也是语用翻译等值的内在要求。

同时,人际功能意义上的对等是实现译文跟原文总体等值的一个重要方面。

该研究可以为翻译具有文化色彩的语言单位提供新的研究视角与启示。

2.称呼语的人际功能研究视角语言交流的重要目的在于建立并维持适宜的人际关系(苗兴伟,2004:5)。

根据这一原则,说话人作为个人和社会群体中的一员,在使用语言的时候不仅是为了传递信息或表达思想,更主要的是为了在社会情景、社会机构中从事某种社会活动。

也就是说,语言使用者在运用语言传递信息的同时,还通过对词汇、语法或篇章结构的选择和操纵来确立自己的身份、表达自己的世界观或政治立场、保持或建立与他人的社会关系(申连云,2004:91)。

以H alliday(1994)为代表的系统功能语言学认为语言具有概念、人际和语篇三大纯理功能。

其中人际功能指的是,人们使用语言与别人交往,建立和保持人际关系,用语言来影响别人的行为,表达自己对事物的主观判断或评价,也寻求或改变他人的看法(H alliday,1994;T homp son, 1996;胡壮麟等,1989)。

功能语法关于人际意义的论述越来越受到研究者的关注(M acCarthy&Carthy,1994),人际功能主要是通过语气系统和情态系统来体现的。

2.1称呼语的分类及语用功能人们在交际过程中,通常最先说出的话语是对听话人的称呼(陈松岑,1989)。

称呼语是人们用于称呼亲属关系或非亲属关系之间相互关系的名称。

称呼语是个敏感、开放的词汇系统,称呼语的变化常常能反映出人们之间相互关系、情绪、情感的微妙变化,它的使用受到社会规范的制约,有其特定的规则。

它一方面反映了交谈双方的角色、身份、社会地位和亲疏程度,另一方面反映了说话者对受话者的思想感情。

因此它有着社交指示的语用功能、情感指示功能以及社会文化标志功能。

称呼语包含呼语与称谓:呼语是当面招呼用的表示彼此关系名称的词语,如H i,Good mo rn ing;称谓则是介绍他人身份的词语,如D r Sm ith,王师傅。

称谓与社会指示相关,能反映出语言使用者的社会面目和相对社会地位。

在现代英语中,称谓常见有三种方式:(1)头衔加姓,如Docto r Li ,P rofesso r Sm ith ;(2)互称其名,如Geo rge ,D avid ;(3)昵称、不同职位和身份的称呼语,如L ittle Cat 等等。

本研究重点侧重称呼语中称谓的研究。

称呼语表达了说话者的感情,不同的称呼语显示出说话人不同的感情。

人和人组成了一定的社会关系网络,在这个特定的网络中,相互的称谓体现着言语者和听话人的特定的人际关系。

如果称谓语变了,双方的人际关系也随之改变。

因此,在日常交际中,称呼语已不再是简单的无生命的符号,而是社会文化,主体的思想感情的载体,充满了色彩和激情,通过这一符号,人们也维持了他们在社会中的身份和地位。

2.2称呼语的人际功能言语交际是一种有意识的社交活动,是为实现一定的交际目的而进行的。

说话人总是有意识地选择自己的言语形式。

而受话人透过说话人的言语表达可窥测说话人的意图。

同样,称呼语的选用也受交际目的影响。

一般情况下,发话者根据交际场合的正式程度、双方的社会角色和地位以及双方的亲密程度等语境因素来选择使用不同的语言表达形式。

称呼语是一个复杂的语言系统,是传递信息的媒介,具有开放性和变异性,是体现人际功能中言语交际参与者的角色关系,亲密程度及社会地位的重要因素。

研究表明,一方面,称呼语直接作用于参与者的亲密程度和社会地位的变化,另一方面,参与者的亲密程度和社会地位的变化反作用于称呼语。

恰如其分的称呼语是言语交际的重要准则之一。

人际功能是人们用语言与其他人交往,用语言来建立和保持人际关系,用语言来影响别人的行为,称呼语是言语交际中传达人际意义的重要手段。

称呼语对人际关系有着敏锐的反应,它不仅有提醒对方开始交际的作用,更重要的摆正自己与交际对象的关系,便于展开交谈。

同什么人交际,应称呼什么,不仅在于他们各自的身份,更在于他们的相互关系,所以称呼语的使用能反映交际双方的身份或权力关系。

系统功能语言学认为,形式是意义的体现。

形式的选择本身就具有意义。

交际中称呼语的选择使用常常出于交际目的,有时候它在建立和保持交际关系、协商交际双方的角色等方面有时甚至能起到关键性作用。

称呼语的变化体现了人际关系亲密程度及情感的变化。

例如,李大鹏调入新单位后,同事对他的称谓经历了“李老师”、“老李”、“大鹏”的过程,但是,五年后当他就任所在单位的处室主任后,同事又称呼他“李处长”,这也是人际关系亲密程发生变化的过程,反映了交际双方的角色关系、社会地位以及亲密程度的变化。

再比如另一语境:李的妻子在厨房做饭,李在网上玩游戏。

妻:“鹏鹏,盐递给我。

”(李没理睬)妻:“大鹏,盐递给我。

”(李还没有反应)妻:“李大鹏同志,盐递给我!”显然,随着称谓的变化(昵称—名—姓名+同志),李妻的情感态度由夫妻间的亲昵向生气转换,对话中体现的人际意义是显而易见的。

在中国,对于长辈、上级等都不能直呼其名,而应以相应的称呼语,如“叔叔”“婶婶”“哥哥”“姐姐”“李队长”等。

这些称谓词体现了中国的“上下有礼,长幼有序”的传统礼制。

同时,人们也希望在称谓语中证明并显示自己的身份、地位与权势,如“张主任”“李厂长”等。

相比之下,西方人则更喜欢直呼其名,以此表明他们更注重双方的亲近关系,即使是师生之间、父母与子女之间,甚至总统与百姓之间也可以直呼其名,体现了言语双方特定的人际关系,也就是说,言语者与听话人的特定的人际关系决定了言语者选择特定的语言变体实现其交际过程。

或者说,说话人与听话人的角色变化决定着说话人在语言交际中的言语行为。

由此可见,透过称呼形式可窥测说话人的意图,从而调整自己的言语形式,以达到预期的交际目的。

3.称呼语的语用翻译等值语用学是研究不同的语言交际环境下如何理解和运用语言,也就是语言结构在语境中所表达的实际含义。