社会心理学5社会态度

- 格式:ppt

- 大小:6.84 MB

- 文档页数:92

第七章社会态度第一节社会态度概念一.社会态度的概念态度是指个体对自身所处社会环境所持有的一种具有一定结构和比较稳定的内在心理状态。

态度的三个构成要素:认知、情感、意向。

在态度中认知是指人的一定的价值观念,意向是指人的行为的准备状态。

对交响乐的态度例子看出,在社会态度构成的三个因素中,人的情感是核心要素,在态度中起重要作用。

社会态度的构成有以下几点:1.社会态度的对象是社会环境2.社会态度的构成具有一定结构3.社会态度具有比较持久的稳定性,能够持续一定的时间而不发生改变4.社会态度的心理状态是内在的,存在于个体自身内部的,是难以直接观察到的二.社会态度的特点:社会性、主观经验性、动力性。

讨论1.态度和事实的关系有的时候,我们的态度和事实是不一致的,如吸烟有害健康是事实,但有很多人在吸烟。

解释:人社会态度的一个构成要素是价值观念,它可以形成一种利害关系,如果这种事实不和人价值观念发生一种直接的利害冲突的时候,人的态度可以对事实采取一种视而不见的方式。

2.态度和行为的关系准备状态和实际行为的做出有时是不一致的,如和关系不是太好的人打招呼,排华又让中国人住店等。

说明人的态度和具体的行为表现要受到一个具体的环境的影响。

第二节社会态度的理论研究一.强化理论(行为主义的理论)经典条件反射强调的是联想,也就是说,在人的社会态度的形成过程中,由于某个事件能够和人的某种经验形成一定的联想,于是我们人的社会态度就会因为这种联想而形成。

操作条件反射是讲由于人的行为会带来某种奖或者惩的后果,于是他可以获得正强化或者负强化,而这种正强化或者负强化会使得人们做出形成某种态度的取舍。

二.认知理论认知失调(费斯汀格)认知有三种情形,一种是认知是协调的,一种是认知是不相关的,一种是认知是不协调的。

只有当原有的态度和外来的刺激不协调时,才会产生认知失调,就要考虑不协调是由什么造成的,怎么样去调整它。

所以认知失调会影响态度的形成。

三.社会判断理论(霍夫兰德和谢里夫)把人的态度分成了三个区域:接受的区域、态度不明朗的区域、拒绝的区域。

心理学社会态度名词解释心理学中社会态度名词解释在心理学的广袤领域中,“社会态度”是一个至关重要的概念。

它宛如一面镜子,反映着个体与社会之间复杂而微妙的互动关系。

那么,究竟什么是社会态度呢?简单来说,社会态度是个体对特定社会对象所持有的一种相对稳定的心理倾向。

这个社会对象可以是一个人、一个群体、一个事件,甚至是一种观念或制度。

它不是短暂的情绪或冲动,而是经过一定时间的积累和沉淀形成的相对持久的认知和评价。

社会态度包含了三个主要成分:认知成分、情感成分和行为倾向成分。

认知成分指的是个体对社会对象的知识、观念和信念。

比如,你认为某个政治家有出色的领导能力,这就是认知成分。

情感成分则是个体对社会对象的情绪和感受,可能是喜欢、厌恶、尊敬或者轻蔑。

当你对那位政治家心生敬意时,这就是情感成分在起作用。

而行为倾向成分是指个体对社会对象可能采取的行为意向,例如支持他的政策或者参与他所倡导的活动。

社会态度具有多种特性。

首先,它具有一定的稳定性。

一旦形成,往往不会轻易改变。

然而,这并不意味着社会态度是一成不变的,在特定的情境和新的信息影响下,它也可能发生调整。

其次,社会态度具有主观性。

每个人由于自身的经历、价值观和性格等因素,对同一社会对象可能会产生截然不同的态度。

再者,社会态度具有内隐性。

有些时候,个体的真实态度可能并未直接通过外在行为表现出来,而是隐藏在内心深处。

社会态度的形成受到多种因素的影响。

个体的成长环境,包括家庭、学校和社区等,在早期对社会态度的塑造起着关键作用。

父母的言传身教、学校的教育理念以及社区的文化氛围,都潜移默化地影响着个体对世界的看法和态度。

个人的直接经验也是形成社会态度的重要因素。

亲身经历的事件往往会给个体留下深刻的印象,从而影响他们对相关事物的态度。

此外,社会文化和大众传媒也在不断地传递各种信息和价值观,对社会态度的形成产生着广泛而深远的影响。

社会态度对个体的行为有着重要的影响。

一个积极的社会态度可能会促使个体采取积极的行动,而消极的社会态度则可能导致回避或抵制的行为。

社会态度态度是社会心理学中最为经典的一个研究领域,,在当代社会心理学的发展中占有十分重要的地位,并且一直是社会心理学研究的核心内容之一。

社会态度不是与生俱有的,而是在后天的社会交往和互动中逐渐形成和发展起来的。

社会态度也不是一成不变的,而是随着人们社会互动的对象以及互动范围和生活环境的变化而变化的。

从一定意义上说,人的一切社会行为都会受到自己态度的影响。

态度是人类社会中最觉的心理现象,将这一概念首先引入心理学领域的是斯宾赛(Spencer 1862)和贝因(B. bain),在他们那里,态度是一种把个体判断和思考导向一定方向的先有观念和先有倾向。

这种看法被后来朗格(L. Langer)的实验所证实,1888年,朗格发现,如果被试集中注意即将做出的反应,其反应时间比没有这种预先准备的情况要短。

这种预先的准备状态就是所谓的态度。

在朗格之后,许多心理学家在实验中发现了态度对人的心理活动和行为反应的制约作用。

我们认为所谓社会态度,是指一个人对某一特定对象所持有的较为一贯和稳定的主人和行为倾向。

1、态度是态度主体对态度对象的较为稳定和一贯的心理反应。

2、态度是社会主体在后天的社会生活中获得的心理反应倾向。

3、态度是一种综合性的心理反应倾向。

态度是在其它心理过程基础上综合而成,包括认话、情感、意向三种心理过程。

4、态度是针运载一定对象的心理反应倾向。

态度的构成因素和特性一般说来,态度由认知、情感和意向三种因素构成:1、认知。

指态度主体对态度对象的认知,包括感知、思维、理解等。

2、情感。

指的是态度主体对态度对象的情感体验。

3、意向。

指态度主全作用于态度对象的行为准备状态。

态度的这三个构成因素相互联系、相互制约、相互协调,形成一个相对稳定的统一体。

态度的形成态度的形成与改变是态度同一发展过程的两个方面。

态度的形成指的是一种新的态度的发生和发展的过程,它强调的是一种态度从无到有的过程。

态度的改变指的是一种态度由旧向新的发展的过程,即旧的态度改变为新的态度的过程。

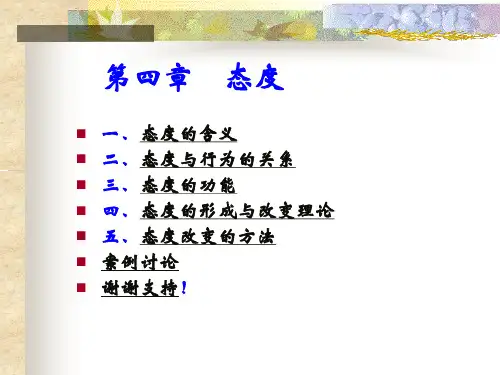

第四章社会态度在现代社会心理学的研究中,所谓态度,一直是两种传统社会心理学家非常重视的研究领域,甚至在20世纪三四十年代,还曾经形成过研究态度的高潮。

其主要原因就是态度进一步影响和完善我们的社会行为和社会认识,无论是我们对于他人的行为或社会环境的解释,还是我们对他人及群体的各种反应,或多或少都与我们所持的态度有关。

第一节态度概述一、态度的界定(一)态度概念的提出最早把态度这个定义引人心理学的是英国社会学家赫伯特·斯宾赛(H·Spencer)。

他在《第一原理》中提出态度是一种先有之见,是把判断和思考导引至一定方向的先有观念或先有倾向。

这种看法,后来在兰格的实验中得到证实。

兰格在他关于反应时间的实验中发现,对某种事物的反应,事先有精神准备和没有精神准备是不一样的。

当被试者集中注意力于自己即将做出的反应时,其反应时间就会比其他集中注意力于即将来临的刺激的被试都的反应时间要短。

态度成为社会心理学中引人注目的概念,是从1919年托马斯(W·I·Thomas)等人的移民研究开始的。

他们在研究波兰移民问题时,为了说明社会环境的变化对个人的影响和社会与个人的关系,从而假定了“态度”这个概念。

自此以后态度这个概念便成为社会心理学的一个基本概念。

(二)态度的定义由于人的社会态度的多样性与复杂性,许多社会心理学家都根据自己理解对态度做出了不同的解释。

为了加深对态度概念的理解,有必要介绍几种影响比较大的定义。

1、萨斯顿(Thurstone)认为:“态度是一种评价或情感反应”,这是最简单的说法,他强调态度是主观的心理状态。

某人对某种对象在情感上的亲疏、远近就是态度。

2、奥尔波特(Allport)提出:“态度是根据经验而系统化了的一种心理和神经的准备状态,它对个人的反应具有导性的或动力性的影响。

”这种定义是最为常见的一种,他强调的是从兰格时代起就为人们所重视的行为反映的准备状态。

3、杜博(Doob)认为态度是“含蓄的、驱动力产生的,在个人交往中被认为在社交方面是很重要的一种反应。