流行性出血热流行特征分析

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:2

流行性出血热流行特征分析【摘要】目的:分析流行性出血热流行特征。

方法:回顾性分析2018年1月至2020年1月期间流行性出血热患者90例的临床资料,对流行性出血热的流行特征进行分析,通过制定针对性的防控措施来更好的控制疾病。

分析流行性出血热的发病时间分布情况与发病人群分布情况。

结果:流行性出血热一年四季均会发病,但仍存在显著的季节性特征,其中高发季节为3~6月份及10~12月份,此两季节中死亡率也相对较高。

流行性出血热3~70岁均可发病,高发年龄段为20~45岁,男性发病率高于女性,农民发病率高于工人及学生/野外作业者。

结论:流行性出血热的防控措施较多,通过灭鼠与接种疫苗可有效控制疾病,对高危人群实施健康教育可提升其健康意识,最大程度上降低疾病发生率。

【关键词】流行性出血热;流行特征;分析Analysis of epidemic characteristics of EHFSun Ling(Center for Disease Control and prevention, Beilin District,Suihua City, Heilongjiang Province, 152072)[Abstract] Objective: to analyze the epidemic characteristics of EHF. Methods: the clinical data of 90 patients with EHF from January 2018 to January 2020 were analyzed retrospectively, the epidemic characteristics of EHF were analyzed, and targeted prevention and control measures were formulated to better control the disease. The time distribution and population distribution of EHF were analyzed. Results: epidemic haemorrhagic fever (EHF) occurred all the year round, but there were still significant seasonal characteristics. The high incidence seasons were March to June and October to December, and the mortality was relatively high in these two seasons. Epidemichemorrhagic fever can be found at 3~70 years of age, the highest age group is 20~45 years old, and the incidence rate of male is higher than that of female. The incidence rate of farmers is higher than that of workers and students / field workers. Conclusion: there are many prevention and control measures for EHF. The disease can be effectively controlled by deratization and vaccination. Health education for high-risk groups can improve their health awareness and reduce the incidence of disease to the greatest extent.[Key words] epidemic hemorrhagic fever; epidemic characteristics; analysis流行性出血热是感染科常见病,又称为肾综合征出血热,主要由汉坦病毒(流行性出血热病毒)引起的传染病[1],主要传染源为鼠类,属于自然疫源性疾病,患者主要表现为低血压、发热、充血、出血、肾脏损害及休克等症状[2],对其健康有严重威胁,主要通过气溶胶、呼吸道、虫媒及消化道等途径传播,尽早发现并诊断治疗可有效控制病情,降低传染率,改善患者预后[3]。

流行性出血热

(一)疾病概述:流行性出血热是由病毒引起的自然疫源性传染病。

固其具有发热、出血、肾损害三大主要特征又称肾源综合征出

血热,其临床表现病情轻重不一,复杂多变,典型病例具有发

热期、低血压休克期,少尿期,多尿期和恢复期五期经过,老

鼠是主要的传染源,可经过多种途径传播给人。

易感人群以成

年人居多,病后可获得持久性免疫力。

(二)临床表现:

流行性出血热典型病例病程中有发热期(除发热外主要表现有全身中毒症,毛细血管损伤和肾损害征),低血压休克期

(一般发生于第4-6病日,迟者于第9病日左右出现),少尿

期(是继低血压休克期而出现,少尿一般发生于第5-8病日,

一般为2-3天),多尿期,恢复期(一般尚需1-3个月,体力

才能完全恢复),五期经过、非典型和轻型病例可出现越期现

象,而重症患者出现发热期、休克和少尿期之间的重叠。

(三)人群预防:

采取灭鼠防鼠为主的综合性措施,对高发病区的多发人群及其他疫区的人群进行疫苗接种。

(四)个体预防:

尽量加强个人防护,防止接触传染;为此必须做到:

1.整治环境卫生,投放毒饵,堵塞鼠洞,防止野鼠进家。

2.避免与鼠类及其排泄物或分泌物接触。

3.不吃生冷特别是鼠类污染过的食物、水和饮料。

4.避免皮肤黏膜破损,如有破损应用碘伏消毒处理,在清理脏乱

杂物和废弃物(如稻草、玉米秸秆等)时,要带口罩、帽子和手套等。

流行性出血热-病例分析病史摘要:患者,男,27岁,农民。

因发热、头痛、腰痛、口鼻出血5天入院。

20天前参加秋收(当地鼠害比较严重),5天前突发高热、寒战、头痛、全身酸痛,尤以肾区疼痛为甚。

血压97/60mmHg,体温38.8℃。

面色潮红,呈醉酒貌。

睑结膜及咽部、颊黏膜充血、水肿并点状出血。

全身皮肤散在淤点、瘀斑,肾区叩痛。

实验室检查:WBC 20X109/L,N:0.85,核左移,RBC 600X1012/L,Hb:7g/dl。

尿蛋白:+++,RBC:10/HP,可见各种管型。

入院后抢救无效,终因循环、呼吸衰竭死亡。

尸检:全身皮肤及黏膜散在瘀点及瘀斑,睑结膜充血、出血,口鼻有血性分泌物。

肺表面血管扩张充血并可见点状出血,右心房出血,肾脏体积增大,苍白、水肿,并可见点状出血。

镜检:脑组织水肿,血管扩张、充血,可见小灶状坏死。

肺组织明显水肿,血管扩张充血,部分区域可见出血,肺泡腔内可见少量粉状液体。

心肌细胞水肿并可见小灶性坏死,间质充血、水肿并出血。

肾小球毛细血管扩张充血,肾间质极度水肿、充血并出血,部分肾小管变性坏死,管腔内可见各种管型,肾盂及肾盏可见大片出血。

分析题:1、根据病史、临床表现及尸体解剖资料,作出诊断并说明诊断依据。

2、根据病理变化,解释患者出现的临床表现。

3、该病的主要病理改变是什么?参考答案:1、流行性出血热:休克、肾功能衰竭、出血、发热。

依据:病史;发热、头痛、腰痛、口鼻出血、全身酸痛;面色潮红,呈醉酒貌;多处出血(包括右心房出血);低血压;实验室检查,尸检结果所见。

2、全身性小血管损害→多处出血、发红;出血→休克→循环衰竭;肾充血出血→肾区痛、肾功能障碍;肺充血出血→呼吸衰竭;心脏弥漫性出血→心功能不全;病毒侵入血流→发热。

3、全身性小血管损害。

血管心脏、肾、垂体及其他脏器受累。

流行性出血热诊治方案诊断和治疗流行性出血热(以下简称出血热),国际上统称肾综合征出血热,是由布尼亚病毒科汉坦病毒属中的不同型病毒引起的一类自然疫源性传染病,该病毒通过多种宿主携带及多种途径传播。

临床上本病是一种症状复杂,而又具有特殊经过的急性传染病,在诊断和治疗方面,存在着许多特殊点和需要注意的事项。

为促进患者顺利康复,降低病死率,应充分利用各地总结出来的临床诊治经验。

诊断要点一、临床诊断标准1.流行病学资料:患者发病在流行季节、流行地区,或病前2月内曾到过疫区,有与鼠类接触史、食过鼠类污染或啃咬的食物。

2.临床特征(1)突然起病,发热,体温急剧上升,多在39℃以上,一般3~7天降退。

热退后,其他症状反而加重。

(2)全身中毒症状:头痛、腰痛、眼眶痛(“三痛”),全身酸痛,肾区有叩击痛。

有明显的消化道症状,如食欲减退、恶心、呕吐、腹泻、腹痛等。

(3)毛细血管损伤征象:面、颈、上胸部皮肤充血潮红(“三红”),眼结合膜充血水肿,眼睑、面部浮肿,呈酒醉貌。

软腭粘膜呈网状充血及点状出血。

腋下皮肤有线形或簇状排列的细小出血点。

束臂试验多呈阳性。

(4)肾脏损伤表现:有腰痛及肾区扣痛,出现少尿、血尿、尿中膜状物或多尿及尿毒症表现。

(5)五期病程经过:典型病例具有一五期临床经过。

重症病例病期可有重叠,轻型病例或经合理治疗者可出现越期现象(即越过低血压期、少尿期或多尿期)。

但多数患者具有发热期、多尿期及恢复期。

3.实验室检查(1)血象:早期白细胞总数正常或偏低,第3~4病日后多明显增高,有时呈类白血病样表现。

杆状核白细胞和异型淋巴细胞增多。

血小板多数明显下降。

(2)尿常规:尿中出现蛋白,且迅速增多;出现红细胞、白细胞、管型,有时见膜状物。

(3)血生化检查:血尿素氮(BUN),血肌酐(CR)上升,血浆蛋白下降。

(4)血清学检查:早期患者特异性IgM抗体阳性,或双份血清(发病4天以内和间隔一周以上)特异性IgG抗体4倍以上增高,可以确诊为现症或近期感染。

流行性出血热的症状及治疗方法流行性出血热是一种急性的传染病,过去死亡率非常的高,又称肾综合征出血热,一种自然疫源性疾病。

发热、出血、肾损害是它的主主要特征。

流行性出血热多发生在换季时期,流行性疾病如果不注意就会出现非常严重的感染传播现象,都注意个人卫生,面对疾病还是以预防为主!一、症状体征1.四季均可散发,冬春两季每易流行。

青壮年男性多见。

有与鼠类接触或野外作业史。

2.起病急骤,高热恶寒,有“五痛”(头痛、目眶痛、腰痛、腹痛、身体肌肉关节痛)、“五红”(目红、咽红、面红、颊红、上胸部红)及口渴,呕吐,皮肤粘膜有斑疹等特征。

3.典型病例有五期经过,即发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期、恢复期。

但各期的轻重和持续时间有所差异,有些期可以重叠或不出现。

4.实验室检查:周围血象示白细胞总数增高,异常淋巴细胞增多;尿检有蛋白、红细胞、白细胞、管型;免疫检查IgM,抗体早期阳性或IgG抗体效价递增4倍以上;血、尿沉渣特异性抗原检测阳性。

二、用药治疗1.风热犯表证:发热较高,恶寒,无汗,头痛,眼眶痛,身体骨节烦痛,面红,颊红如酒醉状,口渴欲饮,舌边尖红,苔薄白,脉浮数。

解肌清热。

2.气分热盛证:壮热不恶寒,汗出而热不退,面赤气粗,烦躁口渴,舌红苔黄,脉洪数。

辛寒清热(气)。

3.气血两燔证:壮热烦渴,斑疹,吐衄或便血,神昏谵语,舌质红绛,苔黄燥,脉弦细数。

清热凉血、解毒化斑。

4.热毒内陷证:手足逆冷,胸腹灼热,面赤心烦,斑疹衄血,渴欲饮冷,血压下降,舌红有瘀点,苔黄燥,脉沉数。

清热解毒、滋阴化瘀。

5.阳虚血瘀证:形寒肢厥,神疲气微,倦卧不渴,面白唇青,斑疹青紫,血压下降,舌淡苔白,脉微细欲绝或沉伏。

回阳救逆、活血化瘀。

6.湿热蕴肾证:神疲嗜睡,腰酸,小便涩滞量少,欲解不得,甚至尿闭不通,或尿中带血,尿中夹膜,恶心欲呕,烦躁不安,舌胖大,苔黄腻,脉滑数或细数。

清热利湿。

7.阴虚水停证:唇焦齿枯,皮肤干燥,烦渴欲饮,尿少尿闭,烦躁不安,神识恍惚,舌红而肿,苔薄黄燥,脉沉细数。

关于出血热调研报告一、出血热疾病概述出血热,也称为肾综合征出血热,是一种由汉坦病毒引起的传染病。

这种疾病主要通过老鼠等动物的排泄物传播给人。

其临床表现为发热、出血、低血压和肾功能损害。

在世界各地,包括中国,都有出血热的分布。

二、出血热的流行病学出血热主要在亚洲、欧洲和非洲的一些地区流行。

在中国,出血热是一种常见的传染病,主要分布在农村和城市郊区。

流行季节一般为3-5月和10-12月。

人群普遍易感,但青壮年发病率较高,男性高于女性。

三、出血热的临床症状与诊断出血热的典型临床表现为发热、出血、低血压和肾功能损害。

患者可能出现头痛、腰痛、眼眶痛、恶心、呕吐等症状。

实验室检查可发现白细胞增多、血小板减少和肾功能异常。

确诊需要进行病毒分离或抗体检测。

四、出血热的治疗方法出血热的治疗主要包括一般治疗、对症治疗和特殊治疗。

一般治疗包括注意休息、遵医嘱治疗和保持良好的生活方式。

对症治疗包括控制体温、补充血容量和预防感染等。

特殊治疗包括抗病毒治疗和免疫治疗。

五、出血热的预防措施预防出血热的主要措施包括灭鼠、防鼠、灭虫和个人防护。

具体措施包括清理环境,减少鼠类栖息地;使用捕鼠器、鼠药等灭鼠方法;注意个人卫生,不喝生水,不吃生冷食物;避免接触老鼠及其排泄物;在流行季节加强个人防护,如穿长袖衣服、戴口罩等。

六、出血热对社会经济的影响出血热不仅对患者的身体健康造成危害,还会对社会经济产生影响。

疾病爆发和控制需要耗费大量的人力、物力和财力,对于患者家庭和社会经济都带来一定的负担。

同时,疾病的流行也会对当地经济发展产生负面影响。

七、全球和中国出血热防治的现状和挑战全球范围内,出血热的防治工作仍然面临许多挑战。

主要问题包括疾病的传播范围广、易感人群数量大、防治资源有限等。

在中国,出血热的防治工作已经取得了一定的成效,但仍然存在一些问题,如地区间发病差异大、防治措施落实难度大等。

未来需要进一步加强防治工作,提高公众的疾病意识和防治能力。

流行性出血热流行特征分析与预防控制措施分析摘要】流行性出血热属于一种传染性疾病,发病急骤且病情进展快,主要致病病毒是汉坦病毒,以皮肤粘膜充血为主要表现,会持续损伤肾脏[1],引发多种疾病,预后差,较多的传播途径会给他人带来危害。

本次从流行性出血热的流行特征及预防控制措施角度展开分析。

【关键词】流行性出血热;流行特征;预防控制;措施流行性出血热(epidemic hemorrhagic fever,EHF)不但具有明显的传染性,还会持续损伤肾脏,引发急性肾功能衰竭[2],在所有传染性疾病当中属于死亡率较高的一类疾病。

由于其传染性较高,因此需要做好防控措施,才可保证社会环境的稳定[3]。

一、流行性出血热的临床特征休克、出血、肾功能衰竭、体温升高等都是流行性出血热的常见症状,根据症状出现情况可分为五个阶段[4]。

第一个阶段是发热期,患病两天左右就可出现,体温迅速升高,直至四十度左右,引发全身中毒症状,例如腰痛、眼眶、头痛等;第二个阶段是低血压期,以电解质(水)失衡、心衰、尿量较少、出血症状加重、呼吸急促、意识丧失、四肢冰冷等为主要表现[5];第三个阶段是少尿期,此阶段患者的尿量会持续减少,导致血压升高,引发尿毒症、酸中毒,甚至是血尿;第四个阶段是多尿期,以尿量增多为主要表现,会打破电解质稳态;第五个阶段是恢复期,此时的尿量、食欲、精神以及体力逐渐恢复至正常状态。

二、流行性出血热的流行特征(传播途径)流行性出血热具有非常高的传染性,其传播途径较多,包括母婴传播、螨虫(以老鼠为宿主)传播、带病毒老鼠类传播等,目前尚未有特效的治疗手段,早期诊断类似于感冒,容易误诊。

在传播途径方面,流行性出血热的主要传播方式是经野鼠传播疾病于人类,尤其是每年的十月份[6],此时正是农忙季节,人类因各种农业活动会和鼠类以及鼠类的排泄物近距离及频繁接触,此外,人类在耕作期间容易损伤皮肤,若和鼠类及其排泄物频繁接触,极易感染疾病。

流行性出血热流行特征分析

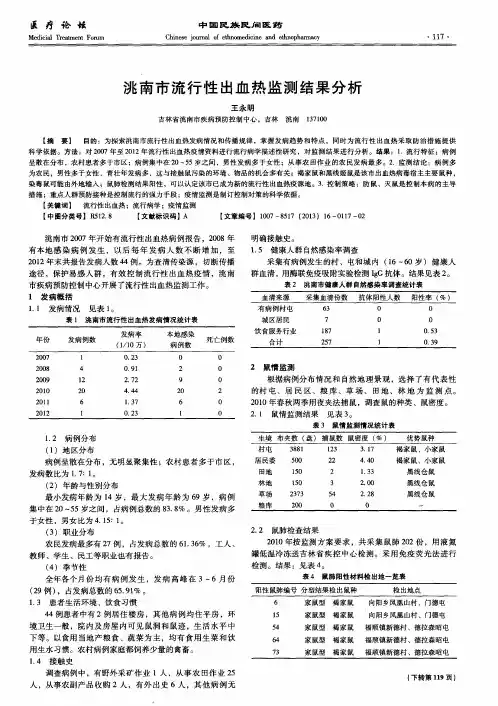

[摘要] 目的了解苍溪县1990-2010年流行性出血热(HFRS)的流行特征,为制定防制措施提供依据。

方法对苍溪县1990-2010年HFRS疫情资料采用描述性流行病学方法。

结果1990-2010年,全县共报告HFRS病例208例,年均发病率1.29/10万。

一般每3~4年出现发病高峰,发病呈双峰分布,系野鼠型HFRS,人群主要为青壮年农民,主要集中在龙王-元坝一线以西的乡镇。

结论发病高峰来临前,在重点人群、重点地区开展HFRS疫苗的预防接种及5月、10月实施大规模农田灭鼠等综合防制措施将会有效降低HFRS发病率。

[关键词] 流行性出血热流行特征防制措施

流行性出血热是由汉坦病毒引起的一种自然疫源性疾病,病死率高,危害重。

据疫情监测资料显示,近年来,广元市年均发病率0.31/10万,苍溪县同期年均发病率达1.29/10万,且一直在全市位居前列,目前已成为省、市重点关注的疾病之一。

本文对苍溪县1990-2010年HFRS的疫情监测情况进行分析,揭示疫情流行特征和趋势,从而有针对性的采取防控措施以控制发病。

1 材料与方法

1.1 资料来源资料源于苍溪县疾控中心历年疫情资料。

人口资料来源于苍溪县统计局。

1.2 方法采用描述性流行病学方法阐明疫情流行特征。

2 结果

2.1 流行趋势自1990年以来,苍溪县累计发病208例,年均发病率1.29/10万;死亡9例,病死率4.33%(9/208)。

发病具有比较明显的流行周期,一般每3~4年出现发病高峰(下图)。

2.2 地区分布苍溪县共有39个乡镇,1990-2010年出现病例的乡镇28个,病例覆盖率71.79%(28/39)。

以片区划分,苍溪县共9个片区,发病居前三位的片区依次为陵江片区89例,东青、五龙片区各45例,龙王、元坝片区各8例,占发病总数的9

3.75%(195/208),发病率分别为陵江片区5.69/万、东青片区6.26/万、五龙片区6.28/万、元坝片区1.03/万、龙王片区1.51/万(表1)。

陵江、东青、五龙片区发病率明显高于其余片区。

2.3 人群分布发病年龄最小2岁,最大75岁,25~60岁人群为主,共发病166例,占全部发病的79.81%(166/208),其中以50-55岁年龄段发病最为集中,共发病38例;男性发病152例,发病率

3.77/万(152/403515),女性发病56例,发病率1.45/万(56/387354),男女比2.71:1;职业以农民为主,发病169例,占发病总数的81.25%(169/208)。

2.4 时间分布全年各月均有发病,10~12月为发病高峰,共发病73例,占发病总数的44.23%(73/208);6~7月出现发病小高峰,共发病45例,占发病总数的21.63%(45/208)(图2)。

3 讨论

苍溪县HFRS发病存在一定流行周期,这与自然疫源性疾病一般呈周期性流行特点相符[1]。

但近年来发病趋于平稳,预期的发病高峰未出现,估计与苍溪县在2009年迎接省级卫生城市的复查及2010创建省级环境优美示范县,全县各地大力整治环境卫生和全面开展除四害工作有关。

苍溪县HFRS存在明显的季节发病,呈双峰分布,10~12月为发病高峰,6~7月为发病小高峰,属姬鼠型为主的混合型[2,3]。

灭鼠工作是预防HFRS的综合性措施之一[4],与HFRS关系密切的黑线姬鼠繁殖期一般在每年的4~5月、9~10月,因此流行高峰前,有必要在重点地区,5月和10月开展两轮的大规模农村、农田灭鼠。

但农田、宅周环

境卫生质量的好坏,直接影响鼠密度及灭鼠效果[5],重点地区要在加强对农田、宅周杂草、垃圾的清理的基础上,科学灭鼠,方能提高灭鼠效果。

从人群及地区分布可以看出,苍溪县青壮年男性农民是HFRS的好发人群,这与隋吉林等调查研究一致[6];县城区所在地陵江镇及其周边的东青和五龙片区,即龙王和元坝一线以西的乡镇是HFRS的重点地区,估计与鼠密度较高或鼠种分布有关[7]。

由于人群对HFRS 普遍易感[6],研究证实接种国产HFRS疫苗,现场流行病学保护效果很好,人群保护率达100%[8,9],因此在主要发病地区、重点人群开展HFRS疫苗的预防接种,提高人群的免疫力利于控制HFRS。

开展重点人群的宣传教育,提高他们的自我防护意识,防止被老鼠咬伤,保管好食物和粮食,避免被鼠尿、鼠粪污染,以减少发病。