顾炎武《日知录》

- 格式:ppt

- 大小:267.00 KB

- 文档页数:31

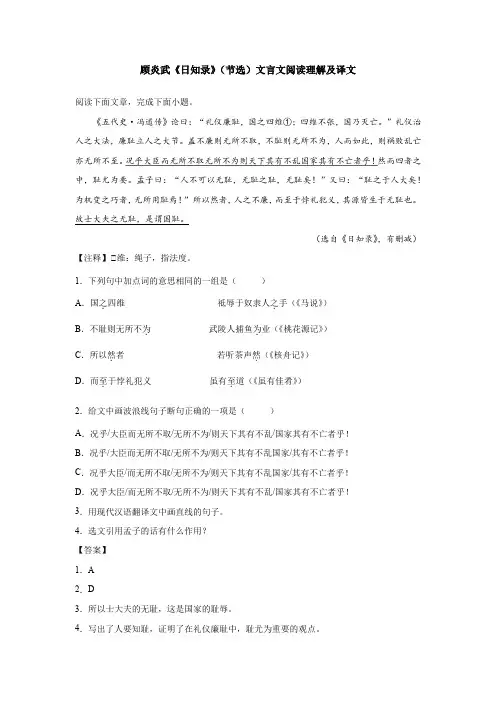

顾炎武《日知录》(节选)文言文阅读理解及译文阅读下面文章,完成下面小题。

《五代史·冯道传》论曰:“礼仪廉耻,国之四维①;四维不张,国乃灭亡。

”礼仪治人之大法,廉耻立人之大节。

盖不廉则无所不取,不耻则无所不为,人而如此,则祸败乱亡亦无所不至。

况乎大臣而无所不取无所不为则天下其有不乱国家其有不亡者乎!然而四者之中,耻尤为要。

孟子曰:“人不可以无耻,无耻之耻,无耻矣!”又曰:“耻之于人大矣!为机变之巧者,无所用耻焉!”所以然者,人之不廉,而至于悖礼犯义,其源皆生于无耻也。

故士大夫之无耻,是谓国耻。

(选自《日知录》,有删减)【注释】①维:绳子,指法度。

1.下列句中加点词的意思相同的一组是()A.国之.四维祗辱于奴隶人之.手(《马说》)B.不耻则无所不为.武陵人捕鱼为.业(《桃花源记》)C.所以然.者若听茶声然.(《核舟记》)D.而至.于悖礼犯义虽有至.道(《虽有佳肴》)2.给文中画波浪线句子断句正确的一项是()A.况乎/大臣而无所不取/无所不为/则天下其有不乱/国家其有不亡者乎!B.况乎/大臣而无所不取/无所不为/则天下其有不乱国家/其有不亡者乎!C.况乎大臣/而无所不取/无所不为/则天下其有不乱国家/其有不亡者乎!D.况乎大臣/而无所不取/无所不为/则天下其有不乱/国家其有不亡者乎!3.用现代汉语翻译文中画直线的句子。

4.选文引用孟子的话有什么作用?【答案】1.A2.D3.所以士大夫的无耻,这是国家的耻辱。

4.写出了人要知耻,证明了在礼仪廉耻中,耻尤为重要的观点。

【解析】1.A.都是助词,的。

B.做/作为。

C.如此/……的样子。

D.至于/最好。

故选A。

2.本题考查划分句子结构。

划分句子的朗读节奏,首先要理解句子的意思,然后弄清句子的成分,不要把句子割裂开;(2)有些古今异义词朗读时要分开;(3)主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间,一般要停顿;(4)需要着重强调的地方,一般要停顿;(5)省略句中省略的地方一般要停顿;(6)句首语气词之后要要停顿;并列短语间要略作停顿;句末语气词前,要停顿。

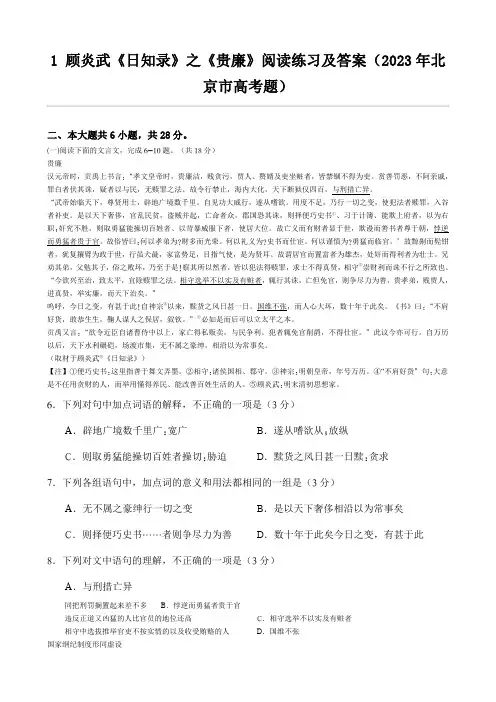

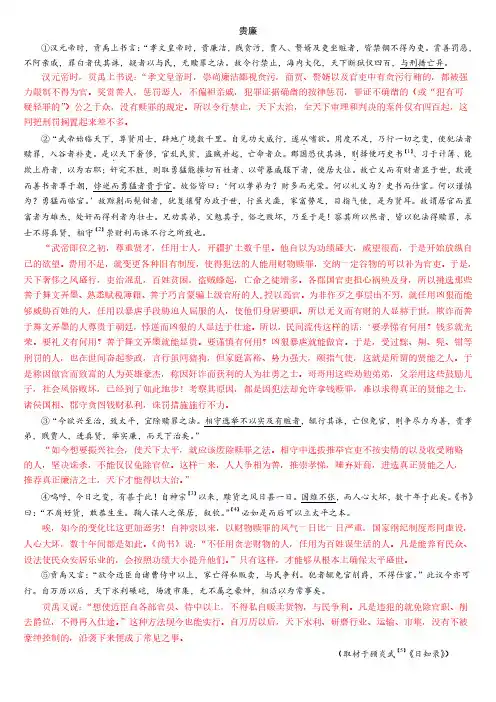

1顾炎武《日知录》之《贵廉》阅读练习及答案(2023年北京市高考题)二、本大题共6小题,共28分。

(一)阅读下面的文言文,完成6-10题。

(共18分)贵廉汉元帝时,贡禹上书言:“孝文皇帝时,贵廉洁,贱贪污,贾人、赘婿及吏坐赃者,皆禁锢不得为吏。

赏善罚恶,不阿亲戚,罪白者伏其诛,疑者以与民,无赎罪之法。

故令行禁止,海内大化,天下断狱仅四百,与刑措亡异。

“武帝始临天下,尊贤用士,辟地广境数千里。

自见功大威行,遂从嗜欲。

用度不足,乃行一切之变,使犯法者赎罪,入谷者补吏。

是以天下奢侈,官乱民贫,盗贼并起,亡命者众。

郡国恐其诛,则择便巧史书①、习于计簿、能欺上府者,以为右职;奸究不胜,则取勇猛能操切百姓者、以苛暴威服下者,使居大位。

故亡义而有财者显于世,欺谩而善书者尊于朝,悖逆而勇猛者贵于官。

故俗皆曰:何以孝弟为?财多而光荣。

何以礼义为?史书而仕宦。

何以谨慎为?勇猛而临官。

’故黥劓而髡钳者,犹复攘臂为政于世,行虽犬彘,家富势足,目指气使,是为贤耳。

故谓居官而置富者为雄杰,处奸而得利者为壮士。

兄劝其弟,父勉其子,俗之败坏,乃至于是!察其所以然者,皆以犯法得赎罪,求士不得真贤,相守②崇财利而诛不行之所致也。

“今欲兴至治,致太平,宜除赎罪之法。

相守选举不以实及有赃者,辄行其诛,亡但免官,则争尽力为善,贵孝弟,贱贾人,进真贤,举实廉,而天下治矣。

”呜呼,今日之变,有甚于此!自神宗③以来,黩货之风日甚一日。

国维不张,而人心大坏,数十年于此矣。

《书》曰:“不肩好货,敢恭生生,鞠人谋人之保居,叙钦。

”④必如是而后可以立太平之本。

贡禹又言:“欲令近臣自诸曹侍中以上,家亡得私贩卖,与民争利。

犯者辄免官削爵,不得仕宦。

”此议今亦可行。

自万历以后,天下水利碾硙,场渡市集,无不属之豪绅,相沿以为常事矣。

(取材于顾炎武⑤《日知录》)【注】①便巧史书:这里指善于舞文弄墨。

②相守:诸侯国相、郡守。

③神宗:明朝皇帝,年号万历。

④“不肩好货”句:大意是不任用贪财的人,而举用懂得养民、能改善百姓生活的人。

文学大家顾炎武日知录译文介绍文学大家顾炎武日知录译文介绍顾炎武所提出的“天下兴亡,匹夫有责”这一口号,成为激励中华民族奋进的精神力量。

以下是店铺精心整理的顾炎武的日知录译文,希望能帮到你了解。

顾炎武的日知录译文解析顾炎武是一位非常有思想的学者,他的主要代表作品是《日知录》《天下郡国利病书》《肇域志》《音学五书》《韵补正》等等,对后世的影响相当巨大。

《日知录》经年累月、积金琢玉撰成的大型学术札记,主要是以救世、明道为为宗旨,概括和累计了作者的全部学术、遍布经世、警世内涵、政治思想。

而后顾炎武自己把这本书比作为”采铜于山”,表现了对此书的自信,自言说道“平生之志与业皆在其中”。

《日知录》的创作背景历史主要是以十七世纪中明末清初反映时代风貌的学术巨著,书名取之于《论语·子张篇》中的“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣”。

内容宏富,包含了吏治、财赋、典礼、经义、舆地、艺文、史学、官方八类。

有条目1019条,《苏淞二府田赋之重》有5000多字;最短的是《召杀》仅有9字,内容宏富。

如“礼义廉耻,是谓四维”“保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣”“国家兴亡,匹夫有责”的慷慨激语。

1695年(清康熙三十四年)在福建建阳潘耒据其手稿整理付刻,为三十二卷本,包括经义重刊本和斋刻本。

此本书是顾炎武的`入室弟子对《日知录》遗稿作删削整理。

而后学均认为此书在最具保存和反映顾炎武当时的学术思想。

同年(清康熙三十四年)黄汝成以潘耒整理的遂初堂本为底本,把道光以前博采诸家之长,清人注释之大成,为《日知录》后人的研究提供了一个比较完善、且便利的书本。

文学大家顾炎武的后人顾炎武,非常优秀的的思想家还有我们了解到的经学家还有音韵学家,对于国家典制、天文仪象、河漕、音韵训诂之学,郡邑掌故、兵农及经史百家都有相对研究,知识渊博,但一生辗转反侧,为清朝初期创立了新的治学方法,被誉为清学的”开山始祖“,成为一代影响力的学术宗师。

日知录(清)顾炎武-(录自《日知录导读》 )的《神道表》 。

近出书中,有本书著者所著《顾亭林与 王山史》中的顾氏的《新传》 ,可供参读。

根据《导读丛书》 编委们的意见,《导言》重在一个“导”字,对作者生平及著述 的版本等,不宜写得过分冗长。

谨遵此旨,将顾氏生平盖括公历为 1613 — 1682 ,终年(虚龄) 70 岁。

南直隶昆山县 今属江苏省)之千墩镇人。

原名忠清,学名绛;入清朝后更名炎武,字宁人,人称亭林先生,又曾署蒋山■。

平生活公元 1613 — 1644 ),约 31 个年头。

自 14 岁入昆山县学,计学习、自修 18 个年头。

在此期间,他在出嗣祖父的 指导培养下,打造下有关传统文化典籍及其当时政治、经济构架的深厚与坚实的基础。

没有这个基础,他一生中开扩性公元 1645 — 1656 ),约 12 个年头。

在此期间,他在 江南地区对满清军事贵族入主中原的统治,做了旗帜鲜明的 以及秘密串联的反抗活动。

他以南京为居住地,北到淮河上的清江浦和王家营,东到太湖。

在活动的同时,他已展开了 几部代表性著作的发韧工作。

第三段,自清顺治 14 年至康 熙 21 年(公元 1657 — 1682 ),在这大约 25 个年头中, 他离开江南,到北方的齐、鲁、燕、赵以及秦、晋等地区, 做了许多带政治性的学术活动和人际活动,进行了若干调查 研究工作,最终写出了大量具有很高价值的专著和诗文。

导言作者:赵俪生 日知录》的作者, 是顾炎武。

有关顾氏的生平,读者可参读《清史稿》卷 481 《儒林传(二) 》中的顾传和全祖望《鲒埼亭集》卷 12 中 简述如下。

顾氏生于明万历 41 年,卒于清康熙 21 年, 动,可分为三个明显的段落。

第一段,自出生至明亡的学术发展将是不可能的。

第二段,自清顺治元年至 13 年他一生的思想,似可归纳为如下的四个主要点。

第一、在政治方面,他坚持反对满州军事贵族入主中国,坚持恢复明朝帝国和汉人自己的统治。

“采铜于山”的杰作——《日知录》周文玖《日知录》是明末清初著名学者顾炎武的代表作品,对后世影响巨大。

顾炎武(1613—1682年),字宁人,号亭林,江苏昆山人,参加过抗清斗争,后游历北方,誓不与清廷合作,致力于著述,与黄宗羲、王夫之在二十世纪初被并称为明末清初“三大家”。

《日知录》是顾炎武“稽古有得,随时札记,久而类次成书”的著作。

顾氏对此书的价值很是自信,说“比乃刻《日知录》二本,虽未敢必其垂后,而近代二百年来未有此书,则确乎可信也”(《亭林佚文辑补·与人札》)。

顾炎武曾把写这部书比作“采铜于山”。

他说,当今的人写书,就像当今的人铸钱。

古人采铜于山,今人则买旧钱作废铜铸钱。

铸出的钱,既粗恶,又把古人的传世之宝毁坏,岂不两失?顾炎武注重收集第一手资料,在治学上严谨扎实,堪称楷模。

这在《日知录》中表现得尤其突出。

他这种研究学问的态度和方法是对明朝空疏学风的反动,对有清一代学风的转变与形成具有重要的作用。

梁启超说:“论清学开山之祖,舍亭林没有第二人。

”现在,人们仍然常常用顾炎武“采铜于山”的比喻,说明历史研究要重视第一手资料,可见其影响之深远。

《日知录》书名取之于《论语·子张篇》。

子夏曰:“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣”。

顾氏于初刻本卷首对此有说明,以示其笃学之志。

在顾炎武生前,《日知录》只有八卷本行世,是康熙九年在江苏淮安付刻的,称为符山堂本。

顾炎武去世后,潘耒从其家取出书稿,稍事整理,删改了触犯时忌的字眼,于康熙三十四年在福建建阳刊刻,三十二卷,是为遂初堂本。

《日知录》内容宏富,贯通古今。

三十二卷本《日知录》有条目1019条(不包括黄侃《校记》增加的2条),长短不拘,最长者《苏淞二府田赋之重》有5000多字;最短者《召杀》仅有9字。

这与作者立志学术创新有密切的联系。

潘耒把《日知录》的内容大体划为八类,即经义、史学、官方、吏治、财赋、典礼、舆地、艺文。

《四库全书总目》则分作十五类,即经义、政事、世风、礼制、科举、艺文、名义、古事真妄、史法、注书、杂事、兵及外国事、天象术数、地理、杂考证。

顾炎武日知录的博学与批判精神在我国明清之际的学术思想领域,顾炎武的《日知录》犹如一颗璀璨的明珠,闪耀着智慧的光芒。

这部著作不仅展现了顾炎武的博学多才,更蕴含着他深刻的批判精神,对后世产生了深远的影响。

顾炎武生活在一个社会动荡、思想变革的时代。

在那个时候,传统的学术观念受到了挑战,人们对于知识的追求和思考方式也在发生着转变。

顾炎武以其敏锐的洞察力和坚定的学术信念,投身于对社会、历史、文化等诸多领域的研究之中,《日知录》便是他多年思考与研究的结晶。

博学,是《日知录》最为显著的特点之一。

顾炎武在书中广泛涉猎了经史子集、天文地理、政治经济、风俗礼仪等各个方面的知识。

他对古代经典的解读精准而独到,能够从不同的角度去剖析其中的深意。

例如,在对儒家经典的研究中,他不仅仅局限于传统的注疏,而是结合历史背景和社会现实,提出了自己全新的见解。

同时,顾炎武对于历史的研究也极为深入。

他梳理了历朝历代的政治制度、社会变迁,通过对历史事件的分析总结出经验教训。

这种对历史的全面把握,使他能够更加清晰地认识到社会发展的规律,为他的批判精神提供了坚实的基础。

在地理方面,顾炎武也有着丰富的知识储备。

他对各地的山川地貌、风土人情都有所了解,并且能够将地理环境与社会发展联系起来进行思考。

这种跨领域的博学,使得《日知录》成为了一部综合性极强的学术著作。

然而,《日知录》的价值不仅仅在于其博学,更在于顾炎武所展现出的批判精神。

他敢于对传统的观念和学说进行质疑和反思,不盲目跟从权威。

在当时,宋明理学占据着学术的主流地位,但顾炎武却对其进行了深刻的批判。

他认为宋明理学空谈义理,脱离实际,对于解决社会问题毫无益处。

顾炎武强调学以致用,主张学术研究应当与社会现实相结合。

他反对那种只注重书本知识,而忽视实践经验的治学方法。

这种批判精神在他对科举制度的看法中也有所体现。

他指出科举制度存在着诸多弊端,使得读书人只追求功名利禄,而忽视了真正的学问和道德修养。

廉耻顾炎武阅读答案翻译《日知录集释》廉耻顾炎武阅读答案翻译《日知录集释》[明]顾炎武吾观三代①以下,世衰道微,弃礼义捐廉耻,非一朝一夕之故。

然而松柏后雕于岁寒,鸡鸣不已于风雨,彼昏之日,固未尝无独醒之人也!顷读《颜氏家训》②有云:“齐朝一士夫尝谓吾曰:‘我有一儿,年已十七,颇晓书疏,教其鲜卑语及弹琵琶,稍欲通解,以此伏事公卿,无不宠爱。

’吾时俯而不答。

异哉,此人之教子也!若由此业自致卿相,亦不愿汝曹为之。

”嗟乎!之推不得已而仕于乱世,犹为此言,尚有《小宛》③诗人之意,彼阉然媚于世者,能无愧哉?古人治军之道未有不本于廉耻者。

《吴子》曰:“凡制国治军,必教之以礼,励之以义,使有耻也。

夫人有耻,在大足以战,在小足以守矣。

”《尉缭子》言:“国必有慈孝廉耻之俗,则可以死易生。

”而太公对武王:“将有三胜,一曰礼将,二曰力将,三曰止欲将。

”《后汉书》:“张奂为安定属国都尉。

羌豪帅感奂恩德,上马二十匹,先零酋长又遗金鐻八枚,奂并受之,而召主簿于诸羌前,以酒酹地曰:’使马如羊,不以入廐;使金如粟,不以入怀。

’悉以金、马还之。

羌性贪而贵吏清,前有八都尉率好财货,为所患苦,及奂正身洁己,威化大行。

” 呜呼,自古以来边事之败,有不始于贪求者哉?杜子美诗:“安得廉颇将,三军同晏眠!”一本作“廉耻将”,诗人之意未必及此。

然吾观《唐书》,言王佖为武灵节度使,“先是土蕃欲成乌兰桥,每于河壖先贮材木,皆为节帅遣人潜载之,委于河流,终莫能成。

蕃人知佖贪而无谋,先厚遗之,然后并役成桥,仍筑月城守之。

自是朔方御寇不暇,至今为患,由佖之黩货④也!”故贪夫为帅,而边城晚开。

得此意者,郢书燕说⑤,或可以治国乎![注]①三代:夏、商、周。

②《颜氏家训》:北齐学者颜之推的著作。

③《小宛》:相传是大夫遭遇乱世,兄弟相戒以图免祸的诗。

④黩货:贪污纳贿。

⑤郢书燕说:比喻牵强附会。

2 •对下列加点词的解释,不正确的一项是A.弃礼义捐廉耻捐:舍弃B.上马二十匹上:优质C•前有八都尉率好财货率:大都D.自是朔方御寇不暇暇:空闲3.下列四组的行为,全部能够表现“本于廉耻”的一组是①教其鲜卑语及弹琵琶,稍欲通解②之推不得已而仕于乱世,犹为此言③凡制国治军,必教之以礼,励之以义④可以死易生⑤悉以金、马还之⑥然后并役成桥,仍筑月城守之A.①③⑤B.①③⑥C.②④⑤D.②④⑥4.下列对文章有关内容的概括或分析,不正确的一项是A.作者借《颜氏家训》中颜之推讲述齐朝士大夫教育儿子的故事,表达了反对孩子做官的观点。

-文化百花园-从《日知录#中的服饰看顾炎武的思想—兼谈梁启超、钱穆对顾炎武的评价□寇刚《日知录》是顾炎武一生学问和思想的结晶,顾氏自言“平生之志与业皆在其中”。

学界对《日知录》的研究多集中在版本等问题上,具体到各条目的思想,研究的成果并不很多。

《日知录》关于服饰的内容主要集中于被《四库全书总目提要》称为“论杂事”的第二十八卷之中,共有六条:“冠服”、“衩衣”、“对襟衣”、“胡服”、“左衽”、“行腾”。

值得注意的是,这几条的篇幅差异甚为明显&其中“胡服”一条篇幅最多,“冠服”次之,另外四条相对较短。

笔者认为&在这里面包含着顾炎武的思想倾向,值得研究。

一、从“冠服”一条看明末社会的变化在“冠服”一条中,顾炎武首先引用了《汉书•五行志》中的言论,“风俗狂慢,变节易度,则为剽轻奇怪之服&故有服妖”((清)顾炎武著;陈垣52校注;陈智超等整理:《日知录校注》,安徽大学岀版社2007年版,第1617页)。

笔者认为&顾氏所引,意味颇深。

他讲到,“余所见六十五年,服饰之变,亦已多矣”。

接下来,他引用了明代中期陆深撰写的《豫章漫钞》中的内容,所记录的两种帽子都跟明太祖朱元璋有关。

其一为六瓣合缝的小帽,是“太祖所制,若曰六合一统云尔”;其二是杨维桢带着方巾帽去见明太祖&回答所带是“四海平定巾”。

皇帝很是高兴,命令士人都带这种帽子。

然后,顾炎武又引用了《太康县志》中的内容,时间从明代初期到嘉靖初年,讲到衣衫的变化,内容平实。

最后,顾氏引用了《内丘县志》的内容,时间从万历年间开始,已经是明代晚期。

“万历初,童子发长犹总角,年二十余始戴网。

天启间,则十五六便戴网,不使有总角之仪矣。

万历初庶民穿)*,儒生穿双脸鞋。

非乡先生首戴忠靖冠者,不得穿厢边云头履。

至近日而门快輿.,无非云履,医卜星相,莫不方巾,又有晋巾、唐巾、乐天巾、东坡巾等。

先年妇人非受圭寸不敢戴梁冠,披红袍,系拖带,今富者皆服之。

贵廉①汉元帝时,贡禹上书言:“孝文皇帝时,贵廉洁,贱贪污,贾人、赘婿及吏坐赃者,皆禁锢不得为吏。

赏善罚恶,不阿亲戚,罪白者伏其诛,疑者以与民,无赎罪之法。

故令行禁止,海内大化,天下断狱仅四百,与刑措亡异。

汉元帝时,贡禹上书说:“孝文皇帝时,崇尚廉洁鄙视贪污,商贾、赘婿以及官吏中有贪污行贿的,都被强力限制不得为官。

奖赏善人,惩罚恶人,不偏袒亲戚,犯罪证据确凿的按律惩罚,罪证不确凿的(或“犯有可疑轻罪的”)公之于众,没有赎罪的规定。

所以令行禁止,天下大治,全天下审理和判决的案件仅有四百起,这同把刑罚搁置起来差不多。

②“武帝始临天下,尊贤用士,辟地广.境数千里。

自见功大威行,遂从.嗜欲。

用度不足,乃行一切之.变,使犯法者赎罪,入谷者补吏。

是以.天下奢侈,官乱民贫,盗贼并起,亡命者众。

郡国恐伏其诛,则.择便巧史书【1】、习于计簿、能欺上府者,以为右职;奸宄不胜,则取勇猛能操切..百姓者、以苛暴威服下者,使居大位。

故亡义而有财者显于世,欺谩而善书者尊于朝,悖逆而勇猛者贵于官。

故俗皆曰:‘何以孝弟为?财多而光荣。

何以礼义为?史书而仕宦。

何以谨慎为?勇猛而临官。

’故黥劓而髡钳者,犹复攘臂为政于世,行虽犬彘,家富势足,目指气使,是为贤耳。

故谓居官而置富者为雄杰,处奸而得利者为壮士。

兄劝其弟,父勉其子,俗之败坏,乃至于是!察其所以然者,皆以犯法得赎罪,求士不得真贤,相守【2】崇财利而诛不行之所致也。

“武帝即位之初,尊重贤才,任用士人,开疆扩土数千里。

他自以为功绩盛大,威望很高,于是开始放纵自己的欲望。

费用不足,就变更各种旧有制度,使得犯法的人能用财物赎罪,交纳一定谷物的可以补为官吏。

于是,天下奢侈之风盛行,吏治混乱,百姓贫困,盗贼蜂起,亡命之徒增多。

各郡国官吏担心祸殃及身,所以挑选那些善于舞文弄墨、熟悉赋税簿籍、善于巧言蒙骗上级官府的人,授以高官。

为非作歹之事层出不穷,就任用凶狠而能够威胁百姓的人,任用以暴虐手段胁迫人屈服的人,使他们身居要职。

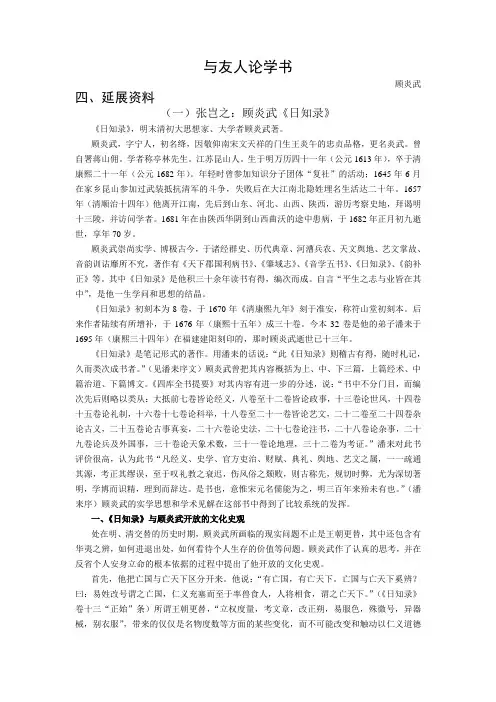

与友人论学书顾炎武四、延展资料(一)张岂之:顾炎武《日知录》《日知录》,明末清初大思想家、大学者顾炎武著。

顾炎武,字宁人,初名绛,因敬仰南宋文天祥的门生王炎午的忠贞品格,更名炎武。

曾自署蒋山佣。

学者称亭林先生。

江苏昆山人。

生于明万历四十一年(公元1613年),卒于清康熙二十一年(公元1682年)。

年轻时曾参加知识分子团体“复社”的活动;1645年6月在家乡昆山参加过武装抵抗清军的斗争,失败后在大江南北隐姓埋名生活达二十年。

1657年(清顺治十四年)他离开江南,先后到山东、河北、山西、陕西,游历考察史地,拜谒明十三陵,并访问学者。

1681年在由陕西华阴到山西曲沃的途中患病,于1682年正月初九逝世,享年70岁。

顾炎武崇尚实学、博极古今,于诸经群史、历代典章、河漕兵农、天文舆地、艺文掌故、音韵训诂靡所不究,著作有《天下郡国利病书》、《肇域志》、《音学五书》、《日知录》、《韵补正》等。

其中《日知录》是他积三十余年读书有得,编次而成。

自言“平生之志与业皆在其中”,是他一生学问和思想的结晶。

《日知录》初刻本为8卷,于1670年《清康熙九年》刻于准安,称符山堂初刻本。

后来作者陆续有所增补,于1676年(康熙十五年)成三十卷。

今本32卷是他的弟子潘耒于1695年(康熙三十四年)在福建建阳刻印的,那时顾炎武逝世已十三年。

《日知录》是笔记形式的著作。

用潘耒的话说:“此《日知录》则稽古有得,随时札记,久而类次成书者。

”(见潘耒序文)顾炎武曾把其内容概括为上、中、下三篇,上篇经术、中篇治道、下篇博文。

《四库全书提要》对其内容有进一步的分述,说:“书中不分门目,而编次先后则略以类从:大抵前七卷皆论经义,八卷至十二卷皆论政事,十三卷论世风,十四卷十五卷论礼制,十六卷十七卷论科举,十八卷至二十一卷皆论艺文,二十二卷至二十四卷杂论古义,二十五卷论古事真妄,二十六卷论史法,二十七卷论注书,二十八卷论杂事,二十九卷论兵及外国事,三十卷论天象术数,三十一卷论地理,三十二卷为考证。

⽇知录名⾔警句1. 顾炎武的名⾔1、⽂以少⽽盛,以多⽽衰。

——出⾃顾炎武的《⽇知录·卷⼗九》。

译⽂:⽂章因为少⽽繁荣,因为多⽽衰落。

2、⽔为地险,酒为⼈险。

——出⾃顾炎武的《⽇知录·卷⼆⼗⼋》。

译⽂:⽔可以导致地势险要,酒可以使⼈陷于危险。

3、⼠⼤夫之⽆耻,谓之国耻。

——出⾃顾炎武的《⽇知录·卷⼗三》。

译⽂:⼠⼤夫们的⽆耻,其实就等于国家的耻辱。

4、⼀国皆狂,反以不狂者为狂也。

——出⾃顾炎武的《⽇知录·卷三》。

译⽂:全国都在发狂,反⽽把那些不狂的⼈当作狂⼈。

5、明主劳于求贤,⽽逸于任⼈。

——出⾃顾炎武的《⽇知录·卷九》。

译⽂:英明的君主求贤才时很⾟苦,但⽤⼈时就很轻松了。

6、古⼈求没世之名,乡⼈求当世之名。

——出⾃顾炎武的《⽇知录·卷七》。

译⽂:古⼈追求永久的名声,现在的⼈追求当代的名声。

7、保天下者,匹夫之贱,与有责焉⽿。

——出⾃顾炎武的《⽇知录·卷⼗三》。

译⽂:保卫国家,即使是地位低贱的普通百姓都有责任。

8、⽂章⽆定格,⽴⼀格⽽后为⽂,其⽂不⾜⾔矣。

——出⾃顾炎武的《⽇知录·卷⼗六》。

译⽂:写⽂章没有固定的格式,设定⼀个格式然后按照格式写⽂章,这样的⽂章已经不⾜以表达⾃⼰的观点了。

2. 名⾔警句1、⼗年树⽊,(百年树⼈)。

2、天下兴亡,(匹夫有责)。

3、(⼈⽆远忧),必有近忧。

树:培植,培养。

⼗年的时间可以培育⼀棵树⽊,⼀百年的时间才可以使培育⼀个⼈才. ⽐喻培养⼈才是长久之计。

也表⽰培养⼈才很不容易。

天下兴亡,匹夫有责 tiān xià xīnɡ wánɡ,pǐ fū yǒu zé 天下兴亡,匹夫有责。

谓国家兴盛或衰亡,每个普通的⼈都有责任。

语本清顾炎武《⽇知录.正始》:"保天下者,匹夫之贱,与有责焉⽿矣。

" 顾炎武简介(1613-1682年),名绛,字忠清,明亡后改名炎武,号亭林,后⼈尊称其为亭林先⽣.昆⼭(今属江苏省)⼈.他出⾝名门,少年勤奋读书, 14岁中秀才.青年时常议论朝纲,反清复明,失败后遍访名⼭⼤川,潜⼼治学. 顾炎武是明末清初著名的思想家、学者,平⽣不做⽆益之⽂,主张”⽂不苟作”, ”须有益於天下”;治学强调”经世致⽤”,反对空谈,注重实地考察.他⼀⽣著述宏富,在地理、⾦⽯、⾳律上都有建树,所著《肇域志》、《天下郡国利病图》、《⾦⽯⽂字记》、《⾳学五书》等书都具有很⾼的学术价值.代表作《⽇知录》较为系统阐述了他在哲学、政治、经济学等⽅⾯的观点. 《⽇知录》〔原⽂〕有亡国,有亡天下.亡国与亡天下奚辨,⽈:易姓改号谓之亡国,仁义充塞⽽⾄於率兽⾷⼈,⼈将相⾷,谓之亡天下. 魏晋⼈之清谈何以亡天下?是孟⼦所谓杨墨之⾔⾄於使天下⽆⽗⽆君⽽⼊禽兽者也.昔者嵇绍之⽗康被杀於晋⽂王,⾄武帝⾰命之时,⽽⼭涛荐之⼊仕,绍时屏居私门,欲辞不就.涛谓之⽈: ”为君思之久矣.天地四时犹有消息,⽽况於⼈乎⼀时.”传诵以为明⾔,⽽不知其败义伤教⾄於率天下⽽⽆⽗者也.夫绍之於晋,⾮其君也,忘其⽗⽽事其⾮君.当其未死三⼗余年之间,为⽆⽗之⼈亦已久矣,⽽汤阴之死何⾜以赎其罪乎?且其⼊仕之初,岂知必有乘舆败绩之事,⽽可树其忠名以盖於晚也. ⾃正始以来,⽽⼤义之不明遍於天下.如⼭涛者既为邪说之魁,遂使嵇绍之贤且犯天下之不韪⽽不顾.夫邪正之说,不容两⽴,使谓绍为忠,则必谓王裒为不忠⽽后可也.何怪其相率⾂於刘聪、⽯勒,观其故主青⾐⾏酒⽽不以动其⼼者乎?是故知保天下,然后知保其国.保国者,其君其⾂⾁⾷者谋之;保天下者,匹夫之贱,与有责焉⽿. 〔译⽂〕有亡国,有亡天下.如何辨别亡国和亡天下呢?那就是:易姓改号叫作亡国;仁义的道路被阻塞,以⾄于达到率领禽兽来吃⼈,⼈与⼈之间也是你死我活的关系,这叫作亡天下. 魏晋⼈的清谈为什么能够亡天下?原因就是孟⼦所说的杨朱墨翟的学说使天下⼈⽬⽆⽗母,⽬⽆君上,从⽽堕落为禽兽了.以前,嵇绍的⽗亲嵇康被晋⽂王所杀,到晋武帝建⽴晋朝时,⼭涛推荐嵇绍⼊朝做官,嵇绍当时隐居在家⾥,想推辞不去.⼭涛对他说: ”我替您考虑很久了.天地间春夏秋冬四季尚且有相互更替的时候,更何况⼈⽣短暂的⼀世.”⼈们把⼭涛的这些话作为名⾔加以传诵,然⽽不了解他这话败坏了仁义,伤害了教化,竟⾄使天下⼈⽬⽆⽗母.嵇绍对於晋王朝来说,晋王朝的国君并⾮他的国君,但他却忘了⾃⼰⽗亲被晋⽂王杀害,⽽去事奉并⾮他的国君.在他活在世上的30多年之间,他作为⽬⽆⽗母之⼈已经很久了,那么在汤阴以死效忠⼜如何赎回他的罪过呢?况且当他最初⼊朝做官的时候,他哪⾥知道晋王⼀定会发⽣兵败之事,⽽⾃⼰竟能树⽴忠名使晚节完美⽆缺呢!⾃从曹魏正始以来,⼤义不明的情况已经遍及天下.像⼭涛之流既然是异端邪说的罪魁祸⾸,於是使嵇绍这样的贤⼈都去冒天下之⼤不韪⽽⽆所顾忌.邪和正两种评价截然相反,⼆者不可并⾏不悖.假如认为嵇绍是忠,那么就⼀定认为王裒是不忠才可以.否则如何能责怪那些晋代旧⾂相继着去侍奉刘聪、⽯勒,眼看着他的故主晋怀帝⾝穿青⾐贱服为⼈⾏酒⽽⽆动於衷呢?因此,⾸先要知道保天下,然后才知道保国家.保国家,是位居国君和⾂下的那些统治者所要考虑的;保天下,即使是地位低贱的普通百姓都有责任. 下兴亡,匹夫有责天下兴亡,匹夫有责,这是清朝初年著名儒者顾炎武的社会主张,意思是说,民族的存亡,是每⼀个公民的责任关于“天下兴亡,匹夫有责”,《汉语⼤词典》说:“谓国家兴盛或衰亡,每个普通的⼈都有责任。

顾炎武与明代经世致用之道——以《日知录》为例引言明代是中国历史上一个重要的时期,也是经世致用思想蓬勃发展的时期。

顾炎武作为明代著名的文化人和政治家,对经世致用有着深远的影响。

他著有《日知录》一书,通过记录个人生活和思考,表达了自己在经世致用方面的见解。

本文将以《日知录》为例介绍顾炎武在明代经世致用道路上的贡献和思想。

顾炎武简介顾炎武(1613-1682),字景诚,号南冠,江苏青浦人。

他是明末清初时期杰出的学者、政治家和军事家。

他曾任职于江西、福建、广东等地的官职,具有丰富的实践经验。

他擅长研究礼制、历法等各种学问,并关注社会治理和国家改革问题。

《日知录》内容简介《日知录》是顾炎武晚年创作的一本笔记类著作,共分为十卷。

书中记录了顾炎武的日常生活琐事、读书笔记和个人思考等内容,是他对世界观、政治经济学等问题的深入思考和总结。

经世致用之道1. 廉政永存顾炎武非常重视廉洁治理,他认为在明代社会中,腐败是一大问题。

他在《日知录》中多次提到要廉洁自持,并从不同角度分析了廉政对社会的重要性。

2. 教育普及顾炎武认为教育是国家兴盛的关键所在。

他强调全民教育普及,提倡将农民也纳入教育体系,并以教育改变社会命运。

3. 良法善治顾炎武主张建立完善的法制和良好的社会治理体系。

他指出只有依靠良好的法律体系和妥善的司法才能维护社会秩序稳定。

4. 实用主义思想在明代时期,经世致用思想倡导实用主义,在此方面,顾炎武也做出了积极的贡献。

他提倡经济建设要以实际效益为重,关注经济发展对国家和人民的利益。

5. 社会责任感顾炎武强调每个人都有责任为社会做出贡献。

他在《日知录》中多次强调个人道德修养,倡导人与人之间的互助合作,共同推动社会进步。

结论顾炎武作为明代杰出的学者和政治家,在经世致用方面有着深刻的思考和贡献。

通过他著作《日知录》,我们可以看到他对廉政、教育、良法善治、实用主义思想和社会责任感等方面的关注和思考。

这些经世致用之道对明代乃至后来中国的社会发展产生了重要影响,并值得我们深入探究和学习。

顾炎武《日知录》一、作者及作品简介课本230页补充:顾炎武是明清之际与王夫之、黄宗羲齐名的爱国学者,有屈原式的民族气节,是中国古代学术史上屈指可数的“通儒”之一,其学术宗旨是“明道、救世”,哲学思想以“实学”为主,崇实致用。

二、关于《日知录》1、《日知录》的撰修顾炎武,称亭林先生。

六岁在家随母读《大学》,七岁入塾读书,后学识广博。

五十八岁时,《日知录》八卷本初刻,六十岁时商订《日知录》。

《日知录》比较集中表达了顾炎武的哲学思想,它是一种经世致用的书,顾炎武曾多次谈及《日知录》的编撰是为了“明学术、正人心,拨乱世以兴太平之世”。

在给友人杨瑀的信中,说的就更为明白:“向者《日知录》之刻,谬承许可,比来学业稍进,亦多刊改。

意在拨乱涤污,法古用夏,启多闻于来学,待一治于后王。

”也正因此,顾炎武把著《思辨录》的陆世仪和著《明夷待访录》的黄宗羲引为同志。

2、《日知录》选(课本231页)部分译文及各段落思想观点第一、二段刘石乱华:刘渊与石勒在西晋末期八王之乱后起兵反叛。

清谈:不切实际的谈论。

王衍:字夷甫,名衍,晋太尉兼晋军元帅,喜谈老庄,推崇何晏和王弼等人的玄学,在他的倡导下,使当时浮诞之风越来越严重。

后晋军大败,为石勒所杀,至死方悟“祖尚浮虚”之祸国殃民。

正是王衍所说的“吾曹虽不如古人,何若不祖尚虚无,戮力以匡天下,犹可不至今日矣”即我辈即使比不上古人,如果从前不效法提倡浮华虚无,合力来匡救天下,还可不至于弄到今天这步田地。

樊迟:孔子弟子七十二贤中的重要人物,资质愚钝。

司马牛:孔子弟子,多言而噪。

曹:辈。

顾炎武顺应了批判整个宋明理学的历史趋势,他对宋明理学的批判是以总结明亡历史教训为出发点的。

第一段话直指王阳明心学,顾炎武从根本上否定了心学,认为心学“空谈误国”,而且把心学同魏晋清谈并提,认为其罪“深于桀纣”。

于是顾炎武着力剥下它的神圣外衣,指出心性之学过于茫昧,难于理解,有时可能只可意会,不可言传,甚至被导向神秘主义;而且讲心性之学往往追求一种空寂之境,堕入佛禅之学,于儒家明道、淑世的宗旨相去甚远。

顾炎武《日知录》阅读答案及原文翻译会试录》《乡试录》,主考试官序其首,副主考序其后,职也。

凡书亦犹是矣。

且如国初时,府州县志书成,必推其乡先生之齿尊而有文者序之,不则官于其府州县者也。

请者必当其人,其人亦必自审其无可让而后为之。

官于是者,其文优,其于是书也有功,则不让于乡矣;乡之先生,其文优,其于是书也有功,则官不敢作矣。

义取于独断,则有自为之而不让于乡与官矣:凡此者,所谓职也。

故其序止一篇,或别有发明,则为后序①,亦有但纪岁月而无序者。

今则有两序矣,有累三四序而不止者矣。

两序,非体也。

不当其人,非职也。

世之君子不学而好多言也。

凡书有所发明,序可也;无所发明,但纪成书之岁月可也。

人之患在好为人序。

唐杜牧《答庄充书》曰:“自古序其文者,皆后世宗师其人而为之。

今吾与足下并生今世,欲序足下未已之文,固不可也。

”读此言,今之好为人序者可以止矣。

娄坚《重刻〈元氏长庆集〉序》曰:“序者,叙所以作之指也,盖始于子夏之序《诗》。

其后刘向以校书为职,每一编成,即有序,最为雅驯矣。

左思赋三都成,自以名不甚著,求序于皇甫谧。

自是缀文之士多有托于人以传者,皆汲汲于名,而惟恐人之不吾知也。

至于其传既久,刻本之存者或漫漶不可读,有缮写而重刻之,则人复序之,是宜叙所以刻之意可也。

而今之述者,非追论昔贤,妄为优劣之辨,即过称好事,多设游扬之辞,皆我所不取也。

”读此言,今之好为古人文集序者可以止矣。

——选自[清]顾炎武《日知录》卷十九【注】①后序:写在书后面的序文,类似于后记。

1.下列各句全都体现作者观点的一组是( )①主考试官序其首,副主考序其后②两序,非体也③无所发明,但纪成书之岁月可也④自是缀文之士多有托于人以传者⑤读此言,今之好为古人文集序者可以止矣A.①②④B.①③⑤C.②③⑤D.③④⑤解析:用排除法。

①只是介绍《会试录》《乡试录》写序文的格式,不是作者的观点。

④叙述写序文的变化情况,指出写序文的人借别人的著作得以流传后世。