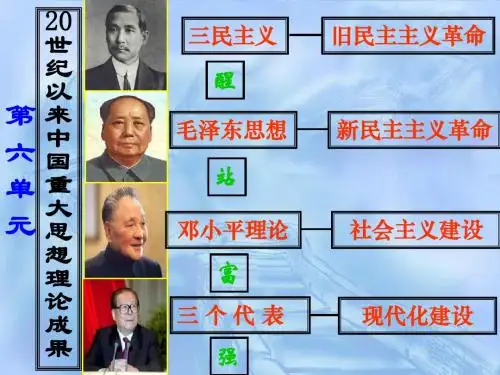

第16课 三民主义形成和发展(1)

- 格式:ppt

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:21

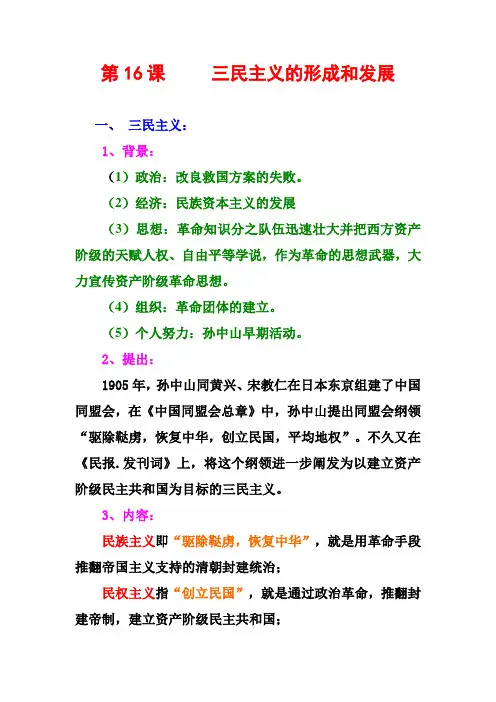

第16课三民主义的形成和发展一、三民主义:1、背景:(1)政治:改良救国方案的失败。

(2)经济:民族资本主义的发展(3)思想:革命知识分之队伍迅速壮大并把西方资产阶级的天赋人权、自由平等学说,作为革命的思想武器,大力宣传资产阶级革命思想。

(4)组织:革命团体的建立。

(5)个人努力:孙中山早期活动。

2、提出:1905年,孙中山同黄兴、宋教仁在日本东京组建了中国同盟会,在《中国同盟会总章》中,孙中山提出同盟会纲领“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。

不久又在《民报.发刊词》上,将这个纲领进一步阐发为以建立资产阶级民主共和国为目标的三民主义。

3、内容:民族主义即“驱除鞑虏,恢复中华”,就是用革命手段推翻帝国主义支持的清朝封建统治;民权主义指“创立民国”,就是通过政治革命,推翻封建帝制,建立资产阶级民主共和国;民生主义即“平均地权”,主张核定地价,现有地价归原主所有,革命后因社会进步所增涨的地价归国家所有,由国民共享。

如何理解民族、民权和民生三大主义之间的关系?①民族主义是三民主义的政治前提。

②民权主义是三民主义政治纲领的核心,是政治革命的根本。

③民生主义是三民主义的补充和发展,是三民主义中最具思想特色的部分。

④民族、民权、民生三大主义之间是相互依存、相互影响、密不可分的。

4、评价:①涉及民族革命,政治革命,社会革命,是比较完整的资产阶级民主革命纲领,它表达了资产阶级在政治上和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的愿望,推动资产阶级民主革命运动的发展。

在辛亥革命时期发挥了巨大的作用,成为鼓舞人民群众革命斗争的理论旗帜。

②三民主义是资产阶级比较完整但不够科学的民主革命纲领,民族主义不但没有明确反帝且具有狭隘性,民生主义没有提出彻底的土地革命纲领,是由资产阶级的软弱性和妥协性决定的,这就决定资产阶级革命派不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

5、实践和结果:①革命派与保皇派的论战,促进民主革命思想的传播(要不要推翻清政府,要不要实行民主政治,要不要改变封建土地制度);②指导辛亥革命1911年,辛亥革命爆发,建立了中华民国,推翻了清朝的封建统治。

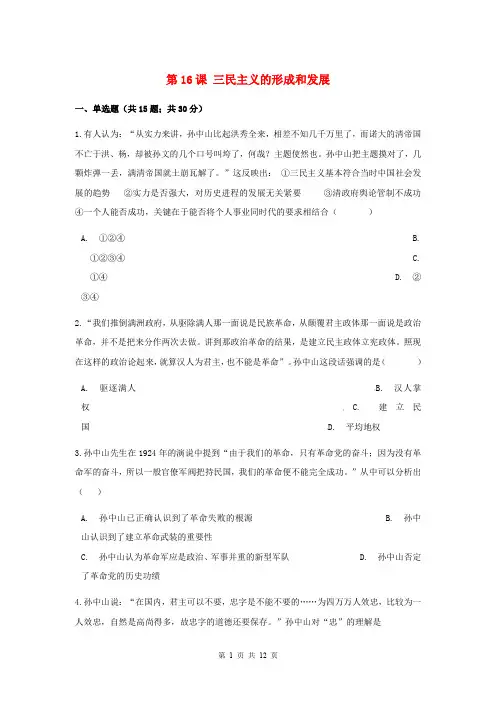

第16课三民主义的形成和发展一、单选题(共15题;共30分)1.有人认为:“从实力来讲,孙中山比起洪秀全来,相差不知几千万里了,而诺大的清帝国不亡于洪、杨,却被孙文的几个口号叫垮了,何哉?主题使然也。

孙中山把主题摸对了,几颗炸弹一丢,满清帝国就土崩瓦解了。

”这反映出:①三民主义基本符合当时中国社会发展的趋势②实力是否强大,对历史进程的发展无关紧要③清政府舆论管制不成功④一个人能否成功,关键在于能否将个人事业同时代的要求相结合()A. ①②④B.①②③④ C.①④ D. ②③④2.“我们推倒满洲政府,从驱除满人那一面说是民族革命,从颠覆君主政体那一面说是政治革命,并不是把来分作两次去做。

讲到那政治革命的结果,是建立民主政体立宪政体。

照现在这样的政治论起来,就算汉人为君主,也不能是革命”。

孙中山这段话强调的是()A. 驱逐满人 B. 汉人掌权 C. 建立民国 D. 平均地权3.孙中山先生在1924年的演说中提到“由于我们的革命,只有革命党的奋斗;因为没有革命军的奋斗,所以一般官僚军阀把持民国,我们的革命便不能完全成功。

”从中可以分析出()A. 孙中山已正确认识到了革命失败的根源B. 孙中山认识到了建立革命武装的重要性C. 孙中山认为革命军应是政治、军事并重的新型军队D. 孙中山否定了革命党的历史功绩4.孙中山说:“在国内,君主可以不要,忠字是不能不要的……为四万万人效忠,比较为一人效忠,自然是高尚得多,故忠字的道德还要保存。

”孙中山对“忠”的理解是A. 弘扬传统的忠孝思想B. 保持忠君爱国思想C. 要有牺牲和奉献精神D. 强调国家民族意识5.以下对三民主义的评述,正确的是( )①民族主义反映了中国人民实现民族独立的愿望;②民权主义是要建立资产阶级共和国;③民生主义是要变土地私有制为土地公有制;④三民主义是西方政治思想与中国民主革命实践相结合的产物A. ①②③④B.①②④ C. ②③④ D. ①②③6.作为辛亥革命的指导思想,三民主义的局限性主要表现在()A. 没有反映中国人民的民主要求B. 没有表达资产阶级在经济上的利益和要求C. 没有提出推翻封建帝制D. 没有明确提出反对帝国主义的要求7.当历史学家谈起《中华民国临时约法》、反法西斯主义、黑人民权运动等史实时,人们会不由自主地想到下列哪一概念? ( )A. 共和B. 社会保障C. 人权D. 君主立宪8.孙中山认为,西方国家贫富不均,劳资矛盾尖锐,“社会革命其将不远”,中国应该防患于未然,因此他提出了A. 民族主义B. 民权主义C. 民生主义 D. 民粹主义9.孙中山三民主义思想的核心是( )A. 民族主义B. 民权主义C. 民生主义D. 民主与科学10.2012年11月29日,习总书记在参观《复兴之路》大型展览时阐述了中国梦的昨天、今天和明天。

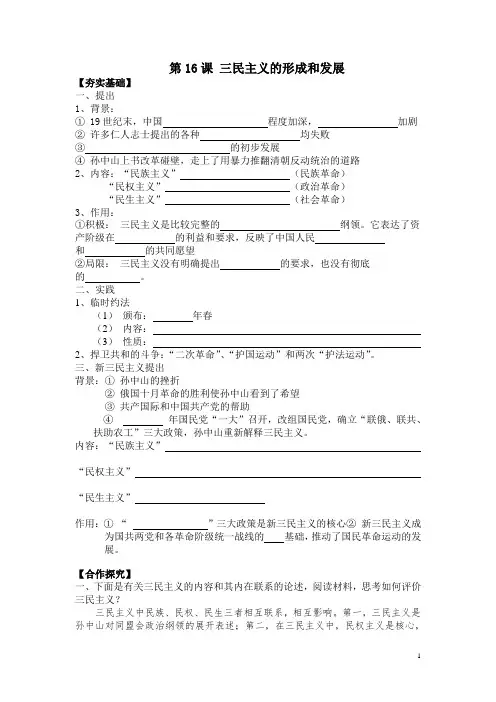

第16课三民主义的形成和发展【夯实基础】一、提出1、背景:① 19世纪末,中国程度加深,加剧②许多仁人志士提出的各种均失败③的初步发展④孙中山上书改革碰壁,走上了用暴力推翻清朝反动统治的道路2、内容:“民族主义”(民族革命)“民权主义”(政治革命)“民生主义”(社会革命)3、作用:①积极:三民主义是比较完整的纲领。

它表达了资产阶级在的利益和要求,反映了中国人民和的共同愿望②局限:三民主义没有明确提出的要求,也没有彻底的。

二、实践1、临时约法(1)颁布:年春(2)内容:(3)性质:2、捍卫共和的斗争:“二次革命”、“护国运动”和两次“护法运动”。

三、新三民主义提出背景:①孙中山的挫折②俄国十月革命的胜利使孙中山看到了希望③共产国际和中国共产党的帮助④年国民党“一大”召开,改组国民党,确立“联俄、联共、扶助农工”三大政策,孙中山重新解释三民主义。

内容:“民族主义”“民权主义”“民生主义”作用:①“”三大政策是新三民主义的核心②新三民主义成为国共两党和各革命阶级统一战线的基础,推动了国民革命运动的发展。

【合作探究】一、下面是有关三民主义的内容和其内在联系的论述,阅读材料,思考如何评价三民主义?三民主义中民族、民权、民生三者相互联系,相互影响。

第一,三民主义是孙中山对同盟会政治纲领的展开表述;第二,在三民主义中,民权主义是核心,目标是建立资产阶级共和国,它是民主革命的首要任务,民族主义是前提,民生主义是补充和发展。

二、根据下述材料,归纳孙中山将旧三民主义发展为新三民主义的原因孙中山领导的辛亥革命、二次革命、两次护法运动的失败等,说明两点:一是同盟会和国民党组织涣散,需要重组;二是建立革命联盟。

1922年9月4日,孙中山在上海召集各省国民党负责人53人,讨论改组国民党问题,陈独秀、马林、张太雷均应邀参加。

孙中山解释了联俄、联共政策,马林讲了话。

与会者一致同意改组国民党。

9月6日,陈独秀被孙中山指定参加由丁惟汾、张秋白等9人组成的国民党党务改进起草委员会,起草国民党改组方案并草拟国民党党纲和党章草案。

第16课三民主义的形成与发展导入:孙中山以“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡”为自己的座右铭,强调要“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以新创”。

孙中山注重学习世界上的先进知识和有益思想成果,并结合中国的实际用来改造中国。

一、三民主义的提出(1905年)1.背景:(1)阶级:清末中国民族资本主义有了初步发展,资产阶级革命派登上历史舞台。

(2)政治:鸦片战争后,民族危机不断加深,各种救国方案屡屡失败。

(3)思想:孙中山学习西方资产阶级政治理论,大大丰富了民主革命思想。

2.提出经过:(1)1905年8月,中国同盟会成立,提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”纲领。

(2)1905年10月,孙中山在《民报•发刊词》把同盟会的纲领进一步阐发为“民族、民权、民生”三大主义。

3.基本内容:项目类型内容含义意义局限民族主义民族革命“驱除鞑虏,恢复中华”用革命手段推翻清政府的统治最大限度地打击了清朝统治者,加速了清朝的瓦解。

没有明确提出反帝主张,带有排满情绪。

民权主义政治革命“创立民国”推翻封建帝制,建立民主共和国从理论上解决了当时革命派迫切需要解决的夺取政权与建立政权的问题。

只重视国家政权的形式,忽视了人民群众在国家中的地位。

民生主义社会革命“平均地权”核定地价,涨价归公主观上反映了对人民的同情,认识到土地问题的重要性。

没有解决农民的土地问题,没有废除封建土地所有制。

材料:1905年,粱启超在《历史上中国民族之观察》一文中指出:“中华民族是我国境内所有民族从千百年历史演变中形成的、大融合的结果。

汉满蒙回藏等融为一家,是多元混合的统一大民族。

……中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成”。

4.评价:(1)进步性:①涉及民族革命、政治革命和社会革命,是比较完整的资产阶级民主革命纲领。

②表达了资产阶级在政治上和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望,推动了辛亥革命的发展。