社会心理学第七章 态度及其改变

- 格式:pdf

- 大小:155.36 KB

- 文档页数:10

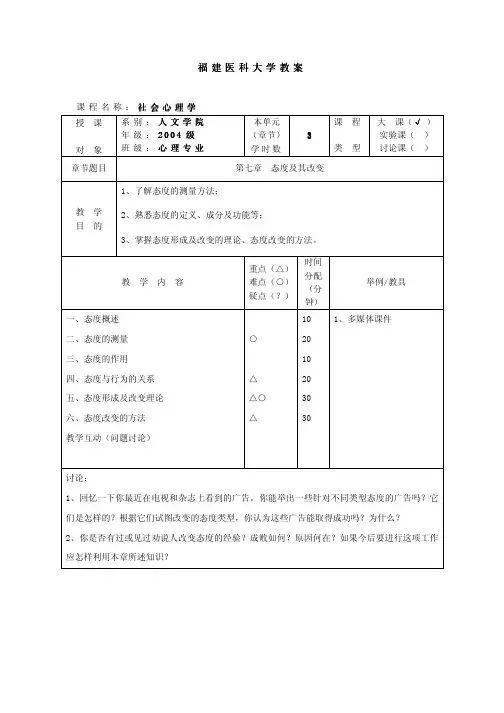

社会心理学教案第七章社会态度本章学习目标态度的定义及其特性态度的构成要素态度理论态度改变三阶段理论态度的测量态度的形成态度的改变偏见社会心理学的目的是解释、预测和控制人们的社会行为,而社会心理学家一直认为,态度是行为的决定因素,也是预测行为的最好途径。

因此,社会心理学研究从来就很关注态度问题的研究。

早期的著名学者托马斯认为“社会心理学就是态度的科学” 。

1936年,盖洛普民意测验不到1%的误差成功地预测了罗斯福总统的当选,更强化了态度课题在社会心理学中的地位。

有史以来最有影响的社会心理学家之一的奥尔波特(G.W.Allport)1968年指出,态度的概念可能是美国社会心理学中最有特色、最不可缺少的概念。

第一节态度概述一、态度的定义及其特性现代语言词汇中,“态度”(attitude)被用来指示一种社会生活中常见的社会心理现象,但在19世纪中叶以前这一词汇的概念涵义是多重的。

英语中的attitude源于拉丁语Aptus,其含义一般包含两种:一是“适合”或“适应”,指行为的主观的或心理的准备状态。

二是指在艺术领域中,雕塑或绘画里人物的外在和可见的姿态。

前一种具有心理学上的涵义。

而在现代意义上使用态度涵义的是赫伯特•斯宾塞(H.Spencer),他在《第一原理》中提出在有争议的问题上的判断依赖于所具有的态度和保持正确的态度。

在心理学中,涉及态度最早的实验是朗格(nge)的有关反应时间的实验。

20世纪初,伴随着托马斯(R.U.Thomas)等人的移民研究和实验社会心理学的兴起,态度的研究迅速发展起来,并已成为社会心理学中重要的研究领域。

(一)态度的定义尽管态度的研究在社会心理学的诸多研究领域中有着很长的历史,但态度的概念依然是众说纷纭。

在社会心理学中有关态度的定义不下几十种,总的来说可分为这样几类:1.将态度视为认知和评价组织或倾向,如罗佩奇(M.Rokeach),他认为“态度是个人对于同一对象数个相关联的信念的组织”。

第七章〔社会认知〕社会认知:个人对他人心理状态,行为动机与意向作出推测与判断过程。

第一印象:两个素不相识人第一次见面所形成印象,亦称初次印象。

第一印象特征:外表性,片面性,类化,归因。

第一印象作用〔首因效应〕:对认知有重要作用,因此,为给他人留下好印象,个体必须注意自己外表,言语谈吐,还必须增长才能,加强个人修养等等。

信息本身对印象形成影响:1,信息先后顺序对印象形成影响:当一种仅属中性合意信息资料与先前建立在很合意信息根底上评估联系在一起时候,综合评价并不会增加,甚至还可能会减少。

2,消极否认信息对印象形成影响:积极地信息与消极信息,个体更注重消极否认信息。

印象管理含义:现实生活中,人们都很关心如何给他人留下一个好印象,这就是通俗意义上印象管理。

策略:1,获得性印象管理策略〔只试图使别人积极对待策略〕a,讨好技术。

b,自我宣传。

C,威慑。

d,恳求2,保护性印象策略〔指尽可能弱化自己缺乏或防止使别人消极对待自己防御性策略〕:a,借口与辩白。

B,事先申明。

C.自我设障。

D,抱歉。

社会认知偏见偏见特征:偏见是以有限或不正确信息来源为根底,偏见就是刻板印象,有过度类化倾向,含有先入为主判断。

个人偏见:与个人经历,价值观有关,也受心理因素影响:1首因与近因效应〔个体在信息加工过程中,首次获得信息对印象形成起很大作用,这就是首因,个体对最近获得信息会留下深刻印象,即近因效应〕2,晕轮效应〔光圈效应,个体对他人认知判断主要根据个人爱好得出,然后再从这个判断推论出认知对象其他品质,即以点概全〕。

3,宽大作用,4,投射作用〔指个体认知他人时把自己特性归属到他人身上,会发生认可歪曲,发生偏见〕社会偏见:即社会刻板印象,指社会上对于某一类事物产生一种比拟固定看法,也是一种概括而笼统看法。

消除社会偏见方法:1接触假说。

2,再分类—重新划分’我们“与“他们〞。

社会认知归因理论归因:指人们对自己或他人所作所为进展分析,指出其性质或推论其原因过程,也就是把他人或自己行为原因加以解释与推测。

第七章情绪调节-社会⼼理学第五章情绪调节第⼀节情绪调节的性质⼀、情绪调节的涵义什么是情绪调节(emotionregulation),不同的情绪⼼理学家有不同的理解和界定。

对于情绪调节的定义,可以⼤致归结为三个⽅⾯:即强调结构或成分的定义、强调机能的定义和强调过程的定义。

强调结构或成分的定义认为情绪调节是对情绪及其唤醒的抑制、加强、维持和调整,以实现个⼈预期⽬标的能⼒,这种能⼒涉及许多构成成分。

如艾森伯格(Eisenberg,Fabes,1992)等提出情绪调节是“抑制、加强、维持和调整情绪唤醒,以实现个⼈⽬标的能⼒”,情绪调节包括接近、抑制、转移注意、退缩⾏为等,包括⾃我激励和⾃我平静⾏为,也包括通过社会沟通来调节情绪等成分。

沃尔登和史密斯(Walden,Smith1997)指出情绪调节有四个领域:第⼀是个⼈的情绪主观体验经常受认知过程的指引;第⼆是情绪通过⽣理因素或唤醒⽔平有意或⽆意的变化⽽得到调节;第三是个体改变情绪⾏为表达的能⼒,例如⼀个⼈的⾯部表情和⼿势;最后,情绪调节可以通过结果⾏为或对情绪唤醒情境的⾏为反应进⾏观察⽽进⾏调节。

强调机能的定义认为情绪调节是⼀种管理、指导和调整情绪反应与情绪⾏为,以适应环境要求的能⼒。

如布瑞纳、莎洛维(Brenner,Salovey,1997)等认为情绪调节是管理情绪反应即情绪唤醒的强度和持续时间的能⼒,包括改变⽣理-⽣物化学系统、⾏为-表达系统、体验-认知系统等。

斯克迪等(Cicchetti,Ganiban,Barnett,1991)认为情绪调节是“有机体通过内部和外部的因素,重新定向、控制、调整和修正唤醒了的情绪,从⽽使得个体在情绪唤醒情境中适应性地发挥作⽤”。

强调过程的定义认为情绪调节是个体对于情绪反应、体验、唤醒和表达进⾏监控、调整和修正的过程。

如坎培斯等(Campos,Barrett,1989)提出“情绪调节是通过⾃我和他⼈对情绪体验和表达进⾏控制的过程”。

可编辑修改精选全文完整版社会心理学学习笔记(6):态度及其改变第一节态度的实质1.态度:是个人指向一定的对象,有一定观念基础的评价性持久反应倾向。

2.态度的构成要素态度包含认知、情感和行为三成分。

(1) 态度的认知成分之人们作为态度的主体,对于一定态度对象或态度客体的知识、观念、意向或概念,以及在此基础上形成起来具有倾向性的思维方式。

态度的认知因素具有一定的组织性。

(2) 态度的情感成分指个人对于一定态度对象的体验,如接纳或拒绝、喜爱或厌恶、热情或冷漠、敬重或轻视等。

(3) 态度的行动成分有两个方面的含义:一是态度作为一种心理准备状态和反应倾向,一经产生就必定对人们与特定态度对象有关的行为产生种种性质不同的影响;二是态度具有特定的意动效应。

3.态度的维度(1) 指向:即态度的方向,指人们对于态度客体的态度是肯定指向还是否定指向。

(2) 强度:指一种特定态度倾向于某一指向的程度。

(3) 深度:指态度主体在一种态度对象上的卷入水平。

(4) 向中度:也称向中性。

指一种态度在个人态度系统和相关价值体系中接近核心价值的程度。

(5) 外显度:也称明显度。

指态度主体在一种态度上所表现的外露程度。

第二节态度与行为的关系1.拉皮埃尔对态度与行为一致性的挑战拉皮埃尔1934年进行了著名的态度与行为关系的研究,即带一对中国夫妇到美国各旅馆入住,虽然大多数旅馆都接纳了他们,但是6个月后的调查却显示,这些旅馆的态度却是并不愿意接受中国人。

2.态度与行为确实一致的证明关于美国总统选举的调查,往往证实了态度和行为的一致性,因此也出现了调查机构。

3.自我价值定向理论(1) 社会心理学家威克尔得出的关于态度与行为的关系的结论是:态度更可能与外显行为没有关系或关系甚微。

(2) 社会心理学家佩因罗德于1983年出版的《社会心理学》一书中对态度与行为的关系提出三项原则:①总态度预言总的行为;②具体态度预言具体行为;③态度测量与行为的时间间隔愈短,态度与行为的一致性愈高。

社会心理学学习笔记(7):态度及其改变第三节态度的形成1.学习经验学习理论者一般都相信,人们也像获得事实、概念、思想、思维方式及习惯一样去获得态度。

个人的经历,尤其是重要的经历,以及与这些经验相联系的情绪体验,导致了态度的产生与发展。

强华是影响态度学习的重要原因。

模仿性的观察学习,也是人们态度获得一种途径。

2.态度的功能与态度的选择(1) 工具性、调整性和功利性功能。

态度的这种功能,使人们总尽力发展能给自己带来最大利益的态度。

(2) 自我防御功能。

态度的这种功能,使人们倾向于选择有利于自我防御的态度。

(3) 价值表现功能。

自我防御功能是被动的保护自我形象,而价值表现功能则使人们可以主动表现自己。

(4) 认识功能。

人为了适应周围的世界,必须达到对周围世界的了解和控制,使自己的行为有明确的方向。

第四节态度的改变一、态度转变的理论1.态度分阶段改变的理论凯尔曼(1) 依从:指人们由于外在压力,为了达到一个更重要的目标,而改变自己的态度反应或表面行为。

长期依从将可能导致整个态度结构的变化。

(2) 认同:指个人自我同一性与他人或群体存在依赖关系,或者说个人情感上存在与别人与群体的密切联系,从而接受某些观念、态度或行为方式。

长期的认同,会导致整个态度的根本转变。

(3) 内化:指个人获得新的自觉的认知信念,并以这种信念评判自己的价值时所发生的完全的态度转变。

2.认知不协调理论费斯廷杰(1) 该理论认为,当各种认知因素之间出现“非配合性”关系时,这种不协调会产生心理压力,促使个人去改变有关的观念或行为,以减少或避免这种不协调。

观念与行为的改变亦即态度的改变。

(2) 费斯廷杰指出,认知不协调出现的情况:①逻辑违背;②文化机制冲突;③观念层次冲突;④新旧经验矛盾。

(3) 认知不协调的强度,是由不协调所涉及的两个或两组认知对于个人的重要性所决定的。

(4) 减少或消除认知不协调的主要途径:① 改变或否定不协调的认知因素的一方。