社会心理学第七章_社会态度

- 格式:ppt

- 大小:850.50 KB

- 文档页数:39

社会心理学复习考核方式●●●●●●●课程完成(20%)平时小测(15%)讨论(5%)期末随堂闭卷考试(60%)选择(40)简答(40)论述(20)学习通考试课程目录第一章:导论第二章:研究方法第三章:人际关系第四章:社会认知第五章:社会动机第七章:社会态度第八章:群体心理第九章:沟通心理第三章 人际关系1 人际关系概述2 人际吸引3 亲密关系4 攻击行为5 利他行为人际关系与自我暴露●●自我暴露(self-disclosure)是指个体把有关自己个人的信息以语言或非语言方式传递给他人。

心理学家认为它是人们与他人发展亲密关系的重要途径。

奥尔特曼和泰勒(I.Altman&D.A.Taylor,1973)以自我暴露的程度作为衡量人际深度的参考指标。

由此认为,良好的人际关系的建立和发展,从交往由浅入深的角度来看。

一般需要经过定向、情感探索、感情交流和稳定交往4个阶段。

●●●●●●与自我暴露程度相对应的是自我层次理论。

鲁宾等(Z. Rubin & S. Shenker,1978)把自我分为4个层次第一层是自我最表层水平,涉及我们的兴趣、爱好等方面,如饮食、偏好、日常情趣、消遣活动的选择。

第二层是我们对事物的看法和态度,如对某一政治事件的评价;对某个老师的看法等。

第三层次是自我的人际关系与自我概念状况。

如自己与父母的关系,自己的夫妻关系、亲子关系,自己的自卑情绪等。

第四层是自我的最深层次,属于一个人的隐私部分,不会轻易向别人暴露。

如自己的某些不能为社会一般观念所接受的经验、念头、行为。

通过了解暴露的层次,判断彼此信任和接纳的程度人际关系与自我暴露自我暴露的规则●●●●Irving Altman于1973年提出了关于自我暴露的社会渗透理论(Socialpenetration theory) 。

互惠性规范(Self-disclosure reciprocity):即自己的暴露水平与他人的暴露自我水平相对应,他人暴露水平高时自己的也高,他人暴露水平低时自己的也低。

第7章社会态度一、单项选择题1.个体对特定对象的总的评价和稳定性的反应倾向是()。

[2009年5月心理咨询师三级]A.归因B.态度C.动机D.情绪【答案】B【解析】①归因指个体根据有关信息、线索对自己和他人的行为原因进行推测与判断的过程。

②动机是激发个体朝着一定目标活动,并维持这种活动的一种内在的心理活动或内部动力。

③情绪和情感是人对客观外界事物的态度的体验,是人脑对客观外界事物与主体需要之间关系的反映。

2.态度的各个成分之间不协调时,()往往占有主导地位。

[2008年11月心理咨询师二级]A.情感成分B.行为倾向成分C.认知成分D.动机成分【答案】A【解析】态度包括认知、情感和行为倾向三种成分。

一般来讲,态度的三种成分是协调一致的。

在它们不协调时,情感成分往往占有主导地位,决定态度的基本取向与行为倾向。

3.对于态度转变的P-O-X模型,正确的说法包括()。

[2008年5月心理咨询师三级]A.P-O之间的关系最重要B.P-O联系为肯定时的平衡为强平衡C.P-O关系为否定时的平衡为弱平衡D.P-O关系为否定时的不平衡为强不平衡【答案】ABC【解析】在P-O-X模型中,P-O之间的关系最重要。

P-O联系为肯定时的平衡为强平衡,不平衡为强不平衡。

而P-O联系为否定时,平衡为弱平衡,不平衡为弱不平衡。

4.在心理学中,涉及态度最早的实验是()A.霍夫兰德(C.I.Hovland)的沟通研究B.托马斯(R.U.Thomas)等人的移民研究C.朗格(J.S.Lange)有关反应时间的实验D.罗森塔尔(R.RosenthaI)效应实验【答案】C5.“女子无才便是德”。

这句话体现出态度构成要素中的()A.认知成分B.情感成分C.行为倾向成分D.偏见成分【答案】A【解析】态度的构成要素包括认知成分、情感成分和行为倾向成分三种。

其中,认知成分是指个体对态度对象所具有的知觉、理解、信念和评价;情感成分是指个体对态度对象所持有的一种情绪体验;行为倾向成分是指个体对态度对象所持有的一种内在反应倾向,是个体做出行为之前所保持的一种准备状态。

态度的测量

使⽤间接的⽅法,如⾏为观察法、问卷法,对态度进⾏测定,并使之量表化,是态度测定中的⼀般程式。

态度测量是从20世纪20年代中期,⾸先由瑟斯顿开始的。

态度测定是⼀项⾮常复杂和困难的⼯作,除了要考虑态度的特征、态度的⽅向和态度的强度以外,还要考虑与态度相联结的情感的强度,态度的双向性和重要性,认知的复杂度,表现于⾏为的程度,以及与其他态度的关联度、灵活性和意识化的程度等等。

影响态度测定的因素⼤致有:①测定⽅法本⾝的科学性;②研究者本⼈的特点;③被测定者的特征;④测定情境的特征等。

这些因素的相互作⽤往往也会影响态度测定的效果。

态度量表

⼤致可分为单维度量表和多维度量表两类。

前者有瑟斯顿的等距测量法,美国社会⼼理学家R.利克特的累加评定法,美国社会⼼理学家L.格特曼的量表解析法等。

在多维度量表中有SD法,即语义分化法,多维度量表法、E.S.博加达斯的社会距离量表等。

在制定态度量表前,⾸先须确定⾃变量、因变量,以控制和排除⽆关变量;其次应注意测量指标,使之能测出态度倾向的程度,即对态度作定量分析。

使⽤量表测量态度应及时,若有可能,应采取追踪测量,以获得态度变化的资料。

第七章社会态度第一节社会态度概念一.社会态度的概念态度是指个体对自身所处社会环境所持有的一种具有一定结构和比较稳定的内在心理状态。

态度的三个构成要素:认知、情感、意向。

在态度中认知是指人的一定的价值观念,意向是指人的行为的准备状态。

对交响乐的态度例子看出,在社会态度构成的三个因素中,人的情感是核心要素,在态度中起重要作用。

社会态度的构成有以下几点:1.社会态度的对象是社会环境2.社会态度的构成具有一定结构3.社会态度具有比较持久的稳定性,能够持续一定的时间而不发生改变4.社会态度的心理状态是内在的,存在于个体自身内部的,是难以直接观察到的二.社会态度的特点:社会性、主观经验性、动力性。

讨论1.态度和事实的关系有的时候,我们的态度和事实是不一致的,如吸烟有害健康是事实,但有很多人在吸烟。

解释:人社会态度的一个构成要素是价值观念,它可以形成一种利害关系,如果这种事实不和人价值观念发生一种直接的利害冲突的时候,人的态度可以对事实采取一种视而不见的方式。

2.态度和行为的关系准备状态和实际行为的做出有时是不一致的,如和关系不是太好的人打招呼,排华又让中国人住店等。

说明人的态度和具体的行为表现要受到一个具体的环境的影响。

第二节社会态度的理论研究一.强化理论(行为主义的理论)经典条件反射强调的是联想,也就是说,在人的社会态度的形成过程中,由于某个事件能够和人的某种经验形成一定的联想,于是我们人的社会态度就会因为这种联想而形成。

操作条件反射是讲由于人的行为会带来某种奖或者惩的后果,于是他可以获得正强化或者负强化,而这种正强化或者负强化会使得人们做出形成某种态度的取舍。

二.认知理论认知失调(费斯汀格)认知有三种情形,一种是认知是协调的,一种是认知是不相关的,一种是认知是不协调的。

只有当原有的态度和外来的刺激不协调时,才会产生认知失调,就要考虑不协调是由什么造成的,怎么样去调整它。

所以认知失调会影响态度的形成。

三.社会判断理论(霍夫兰德和谢里夫)把人的态度分成了三个区域:接受的区域、态度不明朗的区域、拒绝的区域。

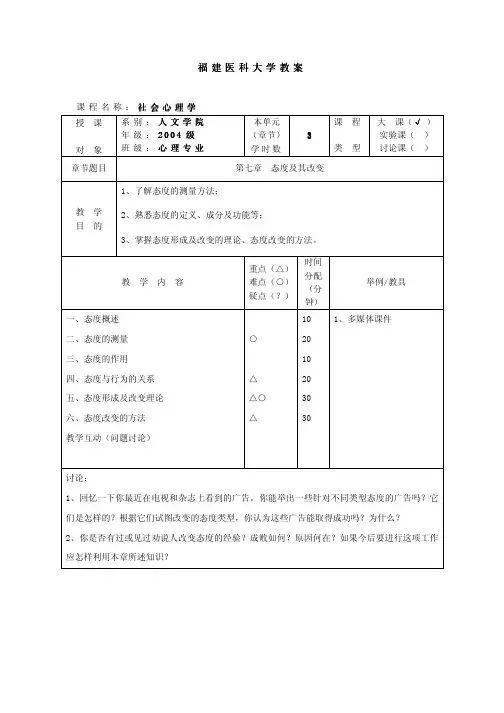

社会心理学教案第七章社会态度本章学习目标态度的定义及其特性态度的构成要素态度理论态度改变三阶段理论态度的测量态度的形成态度的改变偏见社会心理学的目的是解释、预测和控制人们的社会行为,而社会心理学家一直认为,态度是行为的决定因素,也是预测行为的最好途径。

因此,社会心理学研究从来就很关注态度问题的研究。

早期的著名学者托马斯认为“社会心理学就是态度的科学” 。

1936年,盖洛普民意测验不到1%的误差成功地预测了罗斯福总统的当选,更强化了态度课题在社会心理学中的地位。

有史以来最有影响的社会心理学家之一的奥尔波特(G.W.Allport)1968年指出,态度的概念可能是美国社会心理学中最有特色、最不可缺少的概念。

第一节态度概述一、态度的定义及其特性现代语言词汇中,“态度”(attitude)被用来指示一种社会生活中常见的社会心理现象,但在19世纪中叶以前这一词汇的概念涵义是多重的。

英语中的attitude源于拉丁语Aptus,其含义一般包含两种:一是“适合”或“适应”,指行为的主观的或心理的准备状态。

二是指在艺术领域中,雕塑或绘画里人物的外在和可见的姿态。

前一种具有心理学上的涵义。

而在现代意义上使用态度涵义的是赫伯特•斯宾塞(H.Spencer),他在《第一原理》中提出在有争议的问题上的判断依赖于所具有的态度和保持正确的态度。

在心理学中,涉及态度最早的实验是朗格(nge)的有关反应时间的实验。

20世纪初,伴随着托马斯(R.U.Thomas)等人的移民研究和实验社会心理学的兴起,态度的研究迅速发展起来,并已成为社会心理学中重要的研究领域。

(一)态度的定义尽管态度的研究在社会心理学的诸多研究领域中有着很长的历史,但态度的概念依然是众说纷纭。

在社会心理学中有关态度的定义不下几十种,总的来说可分为这样几类:1.将态度视为认知和评价组织或倾向,如罗佩奇(M.Rokeach),他认为“态度是个人对于同一对象数个相关联的信念的组织”。

考研社会心理学之社会态度我们学过哲学,都知道意识分为两种,自然意识和社会意识;客观存在也分为两种,物质以及社会存在。

作为一个人,我们也分自然意义上的社会意义上的。

由此可见,不同的社会环境会造就不同的人,也会产生不同的社会心理。

这部分内容很庞杂,2017考研心理学的考生要重点记忆。

社会思维(三)社会态度(1)态度的含义:由认知、情感、意向三因素组成,其中,情感成分往往占主导地位。

(2)态度的功能:工具性;自我防御;价值表现;认知。

(3)态度形成:凯尔曼认为,态度形成包括依从、认同和内化三个阶段。

(4)态度转变:霍夫兰德提出一个态度转变模型,即发生在接受者身上的态度改变,要涉及传递者、沟通信息、接受者和情境四个方面的要素。

其中,沟通信息是态度转变的直接原因。

①传递者:威信、立场、意图及吸引力等。

②沟通信息:信息差异、畏惧(中等强度好)、信息倾向性(文化水平高、卷入深,提供正反两方面的信息效果好;文化水平低、卷入浅,单一倾向的信息效果好)、信息提供方式(口头比书面效果好,面对面比大众媒介效果好)。

③接受者:原有态度与信念的特性、人格(自尊高、自信不容易转变,高社会赞许动机的易改变)、个体心理倾向。

④情境:预先警告(具有双重作用)、分心(要分散接受者对沟通信息的注意)、重复(要中等)。

(5)态度转变理论。

①平衡理论POX模型。

P与O各代表一个人,X是第三者或态度对象。

海德假定P O X之间的平衡状态是稳定的,排斥外界的影响,不平衡状态是不稳定的,并会使个人产生心理上的紧张。

这种紧张的消除仅当他们之间的关系发生改变,恢复平衡状态时才成功。

人们在转变态度时,往往遵循小费力原则,即尽可能少地转变情感因素而维持平衡。

在模型中,P O的关系重要。

②认知失调理论。

认知失调是指个体认识到自己的态度之间、或者态度与行为之间存在着矛盾。

在费斯汀格看来,所谓的认知失调是指由于做了一项与态度不一致的行为而引发的不舒服的感觉,即心里紧张。

社会态度态度是社会心理学中最为经典的一个研究领域,,在当代社会心理学的发展中占有十分重要的地位,并且一直是社会心理学研究的核心内容之一。

社会态度不是与生俱有的,而是在后天的社会交往和互动中逐渐形成和发展起来的。

社会态度也不是一成不变的,而是随着人们社会互动的对象以及互动范围和生活环境的变化而变化的。

从一定意义上说,人的一切社会行为都会受到自己态度的影响。

态度是人类社会中最觉的心理现象,将这一概念首先引入心理学领域的是斯宾赛(Spencer 1862)和贝因(B. bain),在他们那里,态度是一种把个体判断和思考导向一定方向的先有观念和先有倾向。

这种看法被后来朗格(L. Langer)的实验所证实,1888年,朗格发现,如果被试集中注意即将做出的反应,其反应时间比没有这种预先准备的情况要短。

这种预先的准备状态就是所谓的态度。

在朗格之后,许多心理学家在实验中发现了态度对人的心理活动和行为反应的制约作用。

我们认为所谓社会态度,是指一个人对某一特定对象所持有的较为一贯和稳定的主人和行为倾向。

1、态度是态度主体对态度对象的较为稳定和一贯的心理反应。

2、态度是社会主体在后天的社会生活中获得的心理反应倾向。

3、态度是一种综合性的心理反应倾向。

态度是在其它心理过程基础上综合而成,包括认话、情感、意向三种心理过程。

4、态度是针运载一定对象的心理反应倾向。

态度的构成因素和特性一般说来,态度由认知、情感和意向三种因素构成:1、认知。

指态度主体对态度对象的认知,包括感知、思维、理解等。

2、情感。

指的是态度主体对态度对象的情感体验。

3、意向。

指态度主全作用于态度对象的行为准备状态。

态度的这三个构成因素相互联系、相互制约、相互协调,形成一个相对稳定的统一体。

态度的形成态度的形成与改变是态度同一发展过程的两个方面。

态度的形成指的是一种新的态度的发生和发展的过程,它强调的是一种态度从无到有的过程。

态度的改变指的是一种态度由旧向新的发展的过程,即旧的态度改变为新的态度的过程。