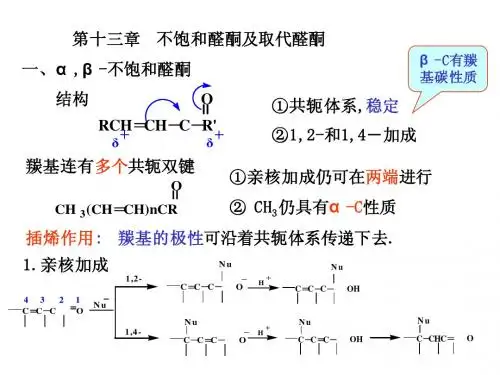

第六节 α,β- 不饱和醛、酮

- 格式:ppt

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:60

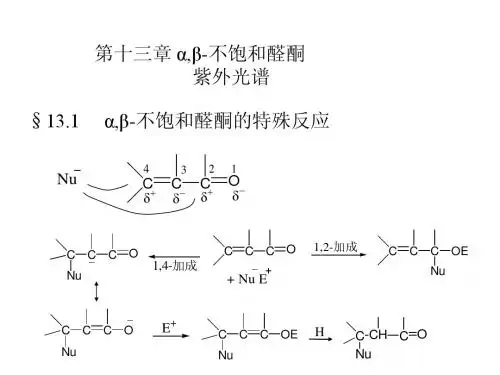

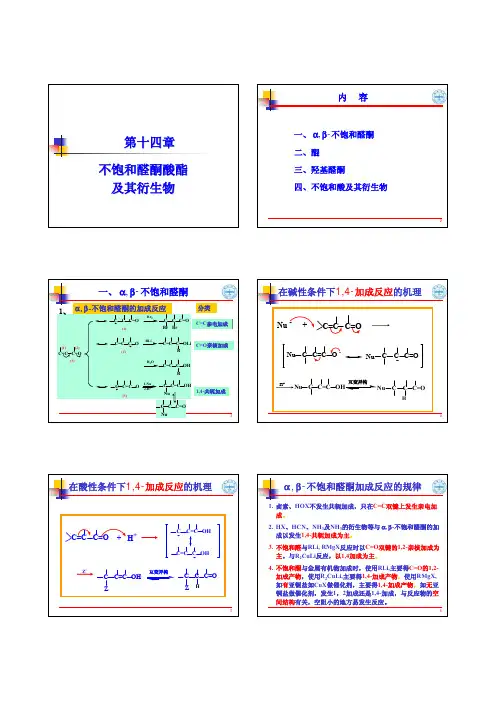

Xiezx -Lzu2一、α,β-不饱和醛酮二、醌三、羟基醛酮四、不饱和酸及其衍生物内容Xiezx -Lzu3C=C C=OC C C=O C C C=O C C=C O+_Br BrBr C=C C O +_+_C=C C OLi R C=C C OHRC C=C OH NuRLiH O1.Nu (1)(2)(3)(1)(2)(3)2.H C C C=O NuC=C 亲电加成C=O 亲核加成1,4-共轭加成α,β-不饱和醛酮的加成反应1、分类一、α,β-不饱和醛酮Xiezx-Lzu4C C=C OHNu H +互变异构C=C C=O+Nu -C C=C O -Nu C C C=O _Nu C C C=ONu H在碱性条件下1,4-加成反应的机理Xiezx-Lzu5C C=C OHC=C C OH++C=C C=O + H+Z -互变异构C C=C OH C C C=O ZZH在酸性条件下1,4-加成反应的机理Xiezx -Lzu61.卤素、HOX 不发生共轭加成,只在C=C 双键上发生亲电加成。

2.HX 、HCN 、NH 3及NH 3的衍生物等与α,β-不饱和醛酮的加成以发生1,4-共轭加成为主。

3.不饱和醛与RLi, RMgX 反应时以C=O 双键的1,2-亲核加成为主。

与R 2CuLi 反应,以1,4加成为主。

4.不饱和酮与金属有机物加成时,使用RLi,主要得C=O 的1,2-加成产物,使用R 2CuLi,主要得1,4-加成产物,使用RMgX,如有亚铜盐如CuX 做催化剂,主要得1,4-加成产物,如无亚铜盐做催化剂,发生1,2加成还是1,4-加成,与反应物的空间结构有关,空阻小的地方易发生反应。

α,β-不饱和醛酮加成反应的规律Xiezx -Lzu7C 6H 5CH=CHCOC 6H 5KCN,HOAc EtOH C 6H 5CHCH 2COC 6H 5CNRCH=CHR'KCN, HOAc EtOHN. R.(1)93-96%C 6H 5CH=CHCOCH 3C 6H 5CHCH 2COCH 3NHN+(2)(3)1,4-产物85%HX 、HCN 、NH 3及NH 3的衍生物与α,β-不饱和醛酮的加成以发生1,4-共轭加成为主.CH 2=CH-CH=O+ HCl-15o CClCH 2CH 2CH=O例子Xiezx -Lzu8(CH 3)2C=CHCOCH 3CH 2=CH-CCH 2COCH 3+(CH 2=CH -)2CuLi1. Et 2O2. H 2OCH 3CH 3(4)72%1. Et 2O2. H 2OOCH 3+(CH 3)2CuLi OCH 3CH 3(5)98%R 2CuLi 与α,β-不饱和醛酮的加成反应,以1,4-加成为主。

第十一章 醛和酮● 教学基本要求1、掌握醛、酮的结构、命名法、化学性质及其制法;2、掌握醛、酮的亲核加成反应历程;3、了解α,β-不饱和醛、酮的特性。

● 教学重点醛、酮的结构化学性质及其制法;醛、酮的亲核加成反应历程;α,β-不饱和醛、酮的特性。

● 教学难点醛、酮的化学性质及其制法;醛、酮的亲核加成反应历程;α,β-不饱和醛、酮的特性。

● 教学时数:● 教学方法与手段1、讲授与练习相结合;2、传统教学方法与现代教学手段相结合;3、启发式教学。

● 教学内容醛、酮分子中含有官能团羰基 ,故称为羰基化合物。

羰基和两个烃基相连的化合物叫做酮,至少和一个氢原子相连的化合物叫做醛,可用通式表示为:酮:醛: 酮分子中的羰基称为酮基。

醛分子中的 称为醛基,醛基可以简写为—CHO ,但不能写成-COH 。

羰基化合物广泛存在于自然界,它们既是参与生物代谢过程的重要物质,如甘油醛(HOCH 2CHOHCHO )和丙酮酸(HOOCCOCH 3)是细胞代谢作用的基本成分,又是有机合成的重要原料和中间体。

第一节 醛、酮的分类、同分异构和命名1.1醛、酮的分类根据羰基所连烃基的结构,可把醛、酮分为脂肪族、脂环族和芳香族醛、酮等几类。

例如:脂肪醛 脂肪酮 脂环酮 芳香醛 芳香酮根据羰基所连烃基的饱和程度,可把醛、酮分为饱和与不饱和醛、酮。

例如: O CH O C CH 3 CH 3CHO CH 3CCH 3R 1C O R 2R C O Ar C O Ar 1Ar 2(H) R Ar C C H HC O H O >C=饱和醛 不饱和醛 不饱和酮 不饱和酮根据分子中羰基的数目,可把醛、酮分为一元、二元和多元醛、酮等。

例如:二元醛 二元酮 多元酮碳原子数相同的饱和一元醛、酮互为同分异构体,具有相同的通式:C n H 2n O 。

1.2醛、酮的同分异构现象醛酮的异构现象有碳连异构和羰基的位置异构。

1.3 醛、酮的命名少数结构简单的醛、酮,可以采用普通命名法命名,即在与羰基相连的烃基名称后面加上“醛”或“酮”字。

第十一章醛和酮第一节醛、酮的分类和命名一、分类二、命名1.醛、酮的系统命名以包含羰基的最长碳链为主链,看作母体。

从靠近羰基的一端开始,依次标明碳原子的位次。

在醛分子中,醛基总是处于第一位,命名时可不加以标明。

酮分子中羰基的位次(除丙酮、丁酮外)必须标明,因为它有位置异构体。

醛、酮碳原子的位次,除用1,2,3,4,…表示外,有时也用α,β,γ…希腊字母表示。

α是指官能团羰基旁第一个位置,β是指第二个位置…。

酮中一边用α,β,γ…,另一边用α’ β’ γ’…。

ⅰ含醛基、酮基的碳链上的氢被芳环或环烷基取代,就把芳环或环烷基当作主链上的取代基看待:ⅱ醛基与芳环、脂环或杂环上的碳原子直接相连时,它们的命名可在相应的环系名称之后加-“醛”字。

ⅲ当芳环上不但连有醛基,而且连有其它优先主官能团时,则醛基可视作取代基,用甲酰基做词头来命名。

2. 酮还有另一种命名法根据羰基所连的两个烃基名来命名,把较简单的烃基名称放在前面,较复杂的烃基名称放在后面,最后加“酮”字。

后面是母体如含有两个以上羰基的化合物,可用二醛、二酮等,醛作取代基时,可用词头“甲酰基”或“氧代”表示;酮作取代时,用词头“氧代”表示。

英文羰基做取代基时用“oxo”(氧代)表示不饱和醛、酮的命名是从靠近羰基一端给主链编号。

第二节醛、酮的物理性质和光谱性质一、物理性质除甲醛是气体外,十二个碳原子以下的醛、酮都是液体,高级的醛、酮是固体。

低级醛常带有刺鼻的气味,中级醛则有花果香,所以C8~C13的醛常用于香料工业。

低级酮有清爽味,中级酮也有香味。

羰基中,碳和氧以双键相结合,碳原子用三个sp2杂化轨道形成三个σ键,其中一个是和氧形成一个σ键,这三个键在同一个平面上。

碳原子剩下来的一个p轨道和氧的一个p轨道与这三个σ键所形成的平面垂直,彼此重叠形成一个π键由于氧的电负性吸引电子的能力很强,所以羰基是一个极性基团,具有一个偶极矩,负极向氧一面,正极朝向碳的一面。

利尿药α,β-不饱和酮类一、药物根本原理利用与酶中-SH 结合较强的基团,影响酶的作用而利尿,从中发现了对位不饱和酮基取代的苯氧乙酸,具有较强的利尿作用。

COOH C 2RSH O COOH Cl Cl C 2H 5S R图1,α,β-不饱和酮类机制示意图二、代表性药物依他尼酸OCOOH Cl Cl C 2H 5O图2,依他尼酸〔Ethacrynic acid ,又名:利尿酸〕1、理化性质性状:白色结晶性粉末。

溶解性:在水中不溶,溶于NaOH 。

稳定性:α、β—不饱和酮的结构,在水溶液中不稳定,尤其在碱性溶液中易分解。

2、作用利尿作用强而迅速——强效利尿药,需同服氯化钾。

3、用途临床上用于充血性心力衰竭,急性肺水肿、肾性水肿等。

肾功能衰竭者慎用。

4、区别反响溶于H2SO4→→黄色H2O→→乳白色,冷高锰酸钾→→退色加NaOH煮沸→→→甲醛浓H2SO4酸化变色酸→→深蓝色三、药理作用1、对水、电解质排泄的影响〔1〕利尿作用,尿钠、钾、氯、磷和镁等离子排泄增加,而对尿钙排泄减少。

本类药物作用机制主要抑制远端小管前段和近端小管〔作用较轻〕对氯化钠的重吸收,从而增加远端小管和集合管的Na-K交换,K分泌增多。

其作用机制尚未完全明了。

本类药物都能不同程度地抑制碳酸酐酶活性,故能解释其对近端小管的作用。

本类药还能抑制磷酸二酯酶活性,减少肾小管对脂肪酸的摄取和线粒体氧耗,从而抑制肾小管对Na、Cl-的主动重吸收。

〔2〕降压作用。

除利尿排钠作用外,可能还有肾外作用机制参与降压,可能是增加胃肠道对Na的排泄。

2、对肾血流动力学和肾小球滤过功能的影响由于肾小管对水、Na重吸收减少,肾小管内压力升高,以及流经远曲小管的水和Na增多,刺激致密斑通过管-球反射,使肾内肾素、血管紧张素分泌增加,引起肾血管收缩,肾血流量下降,肾小球入球和出球小动脉收缩,肾小球滤过率也下降。

肾血流量和肾小球滤过率下降,以及对亨氏袢无作用,是本类药物利尿作用远不如袢利尿药的主要原因。