十七年文学思潮

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:3

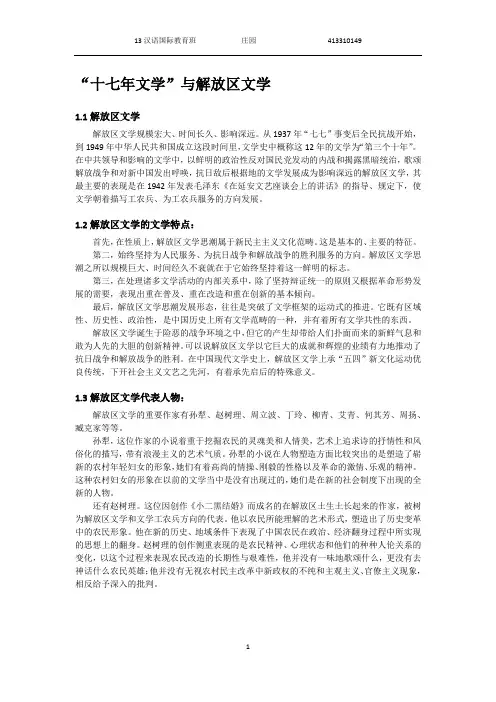

“十七年文学”与解放区文学1.1解放区文学解放区文学规模宏大、时间长久、影响深远。

从1937年“七七”事变后全民抗战开始,到1949年中华人民共和国成立这段时间里,文学史中概称这12年的文学为“第三个十年”。

在中共领导和影响的文学中,以鲜明的政治性反对国民党发动的内战和揭露黑暗统治,歌颂解放战争和对新中国发出呼唤,抗日敌后根据地的文学发展成为影响深远的解放区文学,其最主要的表现是在1942年发表毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的指导、规定下,使文学朝着描写工农兵、为工农兵服务的方向发展。

1.2解放区文学的文学特点:首先,在性质上,解放区文学思潮属于新民主主义文化范畴。

这是基本的、主要的特征。

第二,始终坚持为人民服务、为抗日战争和解放战争的胜利服务的方向。

解放区文学思潮之所以规模巨大、时间经久不衰就在于它始终坚持着这一鲜明的标志。

第三,在处理诸多文学活动的内部关系中,除了坚持辩证统一的原则又根据革命形势发展的需要,表现出重在普及、重在改造和重在创新的基本倾向。

最后,解放区文学思潮发展形态,往往是突破了文学框架的运动式的推进。

它既有区域性、历史性、政治性,是中国历史上所有文学范畴的一种,并有着所有文学共性的东西。

解放区文学诞生于险恶的战争环境之中,但它的产生却带给人们扑面而来的新鲜气息和敢为人先的大胆的创新精神。

可以说解放区文学以它巨大的成就和辉煌的业绩有力地推动了抗日战争和解放战争的胜利。

在中国现代文学史上,解放区文学上承“五四”新文化运动优良传统,下开社会主义文艺之先河,有着承先启后的特殊意义。

1.3解放区文学代表人物:解放区文学的重要作家有孙犁、赵树理、周立波、丁玲、柳青、艾青、何其芳、周扬、臧克家等等。

孙犁,这位作家的小说着重于挖掘农民的灵魂美和人情美,艺术上追求诗的抒情性和风俗化的描写,带有浪漫主义的艺术气质。

孙犁的小说在人物塑造方面比较突出的是塑造了崭新的农村年轻妇女的形象,她们有着高尚的情操、刚毅的性格以及革命的激情、乐观的精神。

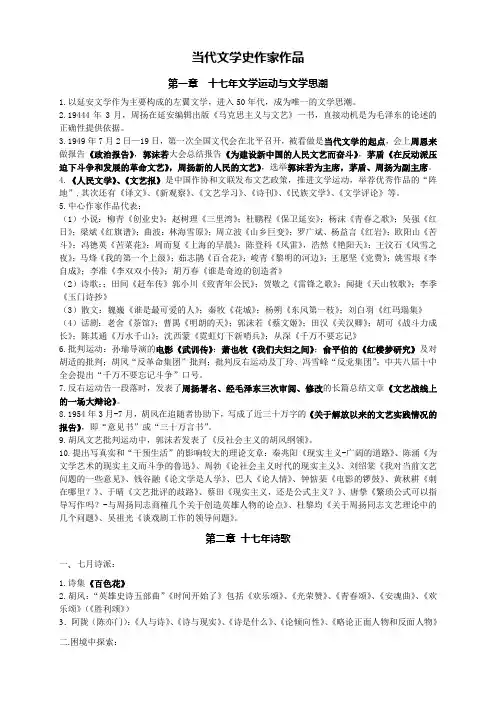

当代文学史作家作品第一章十七年文学运动与文学思潮1.以延安文学作为主要构成的左翼文学,进入50年代,成为唯一的文学思潮。

2.19444年3月,周扬在延安编辑出版《马克思主义与文艺》一书,直接动机是为毛泽东的论述的正确性提供依据。

3.1949年7月2日—19日,第一次全国文代会在北平召开,被看做是当代文学的起点,会上周恩来做报告《政治报告》,郭沫若大会总结报告《为建设新中国的人民文艺而奋斗》,茅盾《在反动派压迫下斗争和发展的革命文艺》,周扬新的人民的文艺》,选举郭沫若为主席,茅盾、周扬为副主席。

4.《人民文学》、《文艺报》是中国作协和文联发布文艺政策,推进文学运动,举荐优秀作品的“阵地”,其次还有《译文》、《新观察》、《文艺学习》、《诗刊》、《民族文学》、《文学评论》等。

5.中心作家作品代表:(1)小说:柳青《创业史》;赵树理《三里湾》;杜鹏程《保卫延安》;杨沫《青春之歌》;吴强《红日》;梁斌《红旗谱》;曲波:林海雪原》;周立波《山乡巨变》;罗广斌、杨益言《红岩》;欧阳山《苦斗》;冯德英《苦菜花》;周而复《上海的早晨》;陈登科《风雷》,浩然《艳阳天》;王汶石《风雪之夜》;马烽《我的第一个上级》;茹志鹃《百合花》;峻青《黎明的河边》;王愿坚《党费》;姚雪垠《李自成》;李准《李双双小传》;胡万春《谁是奇迹的创造者》(2)诗歌:;田间《赶车传》郭小川《致青年公民》;贺敬之《雷锋之歌》;闻捷《天山牧歌》;李季《玉门诗抄》(3)散文:魏巍《谁是最可爱的人》;秦牧《花城》;杨朔《东风第一枝》;刘白羽《红玛瑙集》(4)话剧:老舍《茶馆》;曹禺《明朗的天》;郭沫若《蔡文姬》;田汉《关汉卿》;胡可《战斗力成长》;陈其通《万水千山》;沈西蒙《霓虹灯下新哨兵》;从深《千万不要忘记》6.批判运动:孙瑜导演的电影《武训传》;萧也牧《我们夫妇之间》;俞平伯的《红楼梦研究》及对胡适的批判;胡风“反革命集团”批判;批判反右运动及丁玲、冯雪峰“反党集团”;中共八届十中全会提出“千万不要忘记斗争”口号。

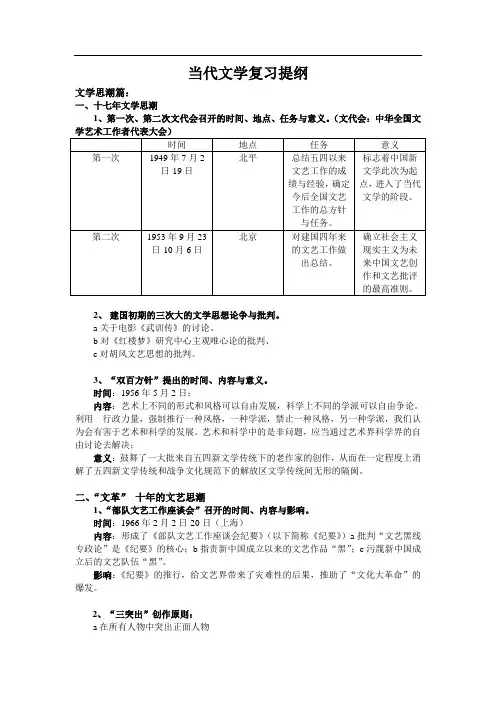

当代文学复习提纲文学思潮篇:一、十七年文学思潮1、第一次、第二次文代会召开的时间、地点、任务与意义。

(文代会:中华全国文2、建国初期的三次大的文学思想论争与批判。

a关于电影《武训传》的讨论、b对《红楼梦》研究中心主观唯心论的批判、c对胡风文艺思想的批判。

3、“双百方针”提出的时间、内容与意义。

时间:1956年5月2日;内容:艺术上不同的形式和风格可以自由发展,科学上不同的学派可以自由争论。

利用行政力量,强制推行一种风格,一种学派,禁止一种风格,另一种学派,我们认为会有害于艺术和科学的发展。

艺术和科学中的是非问题,应当通过艺术界科学界的自由讨论去解决;意义:鼓舞了一大批来自五四新文学传统下的老作家的创作,从而在一定程度上消解了五四新文学传统和战争文化规范下的解放区文学传统间无形的隔阂。

二、“文革”十年的文艺思潮1、“部队文艺工作座谈会”召开的时间、内容与影响。

时间:1966年2月2日-20日(上海)内容:形成了《部队文艺工作座谈会纪要》(以下简称《纪要》)a批判“文艺黑线专政论”是《纪要》的核心;b指责新中国成立以来的文艺作品“黑”;c污蔑新中国成立后的文艺队伍“黑”。

影响:《纪要》的推行,给文艺界带来了灾难性的后果,推助了“文化大革命”的爆发。

2、“三突出”创作原则:a在所有人物中突出正面人物b在正面人物中突出英雄人物c在英雄人物中突出主要英雄人物3、天安门诗歌运动(时间、地点、内容、形式、意义)时间:1976年清明前后;地点:北京天安门广场;内容:在这场运动中,人民以诗歌形式沉痛悼念周总理,愤怒声讨“四人帮”;形式:其诗体百花齐放(儿歌、小令、律诗、骚体、骈体、赋、民歌、词、三四五六七言不等),风格壮烈悲怆,语言朴素犀利;意义:猛烈冲击了“四人帮”的统治,为粉碎“四人帮”作了舆论准备,开启了新时期文学的先河,拉开了新时期文学的序幕。

4、“八大样板戏”的篇目:京剧:《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、现代革命京剧:《奇袭白虎团》、《海港》、芭蕾舞剧:《红色娘子军》、《白毛女》、交响音乐:《沙家浜》三、新时期的文学思潮1、伤痕文学、反思文学、改革文学、寻根文学的产生、发展与意义。

1949——1976年的文学第一章1949——1976年的文学思潮第一节“十七年”文学文艺新方向的确定1、1949年7月2日至19日,在北平召开“中华全国文学艺术工作者代表大会”(第一次文代会)2、确立了《在延安文艺座谈会上的讲话》为新中国的文艺方向的总指针二、建国初期的文艺风波1、对电影《武训传》的批评2、对《红楼梦研究》的批评(俞平伯《红楼梦辨》)3、对胡风文艺思想的批评(胡风反革命集团)三、在“左”与“右”之间的沉浮1、“双百”方针的提出1956年,毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”的方针,出现了《组织部新来的青年人》(王蒙)、《红豆》(宗璞)、《小巷深处》陆文夫、《现实主义——广阔的道路》秦兆阳、《论人情》巴人、《论文学是人学》钱谷融、《电影的锣鼓》钟惦棐2、“反右”斗争扩大化作家、艺术家陷入罗网,被当做“毒草”。

3、文艺政策的调整1958年,文艺界“全名写诗歌运动”(新民歌运动)1960年,纠正左倾错误,文艺界“新侨会议”4、左倾思潮的泛滥1962年冬,毛泽东提出“千万不要忘记阶级斗争”口号,一些作品受到批评第二节文革十年文革十年1966.5——1976.101、1965年,江青、张春桥、姚文元评历史剧《海瑞罢官》2、1966年2月,江青、林彪炮制了《部队文艺座谈会纪要》“三突出”“三结合”3、八部“样板戏”《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》、《海港》、《红色娘子军》、《白毛女》、交响乐《沙家浜》、《龙江颂》二、两类文学1、不完全遵从政治之命的文学:《万山红遍》(黎汝清)、《李自成》(姚雪垠)、《山呼海啸》(曲波)、《闪闪的红星》(李心田)、《机电局长的一天》(蒋子龙)2、地下文学:《第二次握手》(张扬)、诗歌《秋歌》、《团泊洼的秋天》(郭小川)、《船》《春夜》(舒婷)、“天安门诗歌”第二章1950、60年代的小说第一节概述道路曲折、成绩显著、题材较为广泛、长篇小说大面积丰收。

十七年文学概述山西大同大学浑源师范分校教案十七年文学思潮概述一、十七年文艺思潮1.第一次文代会和文学规范的确立1949 年7 月2日到19日召开的第一次“中华全国文学艺术工作者代表大会”《以下简称“第一次文代会”》揭开了中国当代文学的历史帷幕,从全国各地会师北平的2000多名代表同党的领导人一起为新中国文学艺术举行了隆重的奠基。

周恩来在大会上作的政治报告中这样概括了各路文艺工作者的会师:“是从老解放区来的与从新解放区来的两部分文艺军队的会师,也是新文艺部队的代表与赞成改造的旧文艺的代表的会师,又是在农村中的、在城市中的、在部队中的这三部分文艺军队的会师”。

第一次文代会的基本任务是:总结经验,确立今后全国文艺工作者的方向和任务,成立一个全国性的文艺组织,把来自各方面的文艺工作者的思想统一到毛泽东文艺方向上来。

如周扬所指出的:“毛主席的《在延安文艺座谈会上的讲话》规定了新中国的文艺的方向,解放区文艺工作者自觉地坚决地实践了这个方向,并以自己的全部经验证明了这个方向的完全正确,深信除此之外再没有第二个方向了,如果有,那就是错误的方向。

② ”会议经过讨论,一致确定毛泽东的《讲话》为新中国文艺工作的总方针;文艺为人民大众,首先是为工农兵服务的方向为新中国文艺的总方向。

第一次文代会对50 年代初期文学思潮的形成和后来文学思潮的发展产生了极为重要的影响。

它以解放区文艺为新中国文学的楷模,继承和发展了解放区文艺的精神内核:以工农兵为文艺工作的服务对象,以文艺为政治服务并从属于政治为文艺工作的性质和地位,以“普及第一”为文艺2021 年月日第周第1页共33页山西大同大学浑源师范分校教案工作的基本方针,以工农兵生活和工农兵形象为文艺表现的主要内容,以民族化和大众化为文艺创作的主导风格,以“政治标准第一,艺术标准第二”为文艺批评的标准,以作家深人工农兵、改造世界观为实现上述任务的保证。

毛泽东的《讲话》和解放区文艺的精神内核经过文艺领导人和理论批评家的反复倡导与阐发,逐渐形成一套较为系统的文学规范,并得到文艺工作者的认同,因此它们也成为这一时期文学思潮包孕的主要内涵,贯彻在文学理论批评和文学创作的实践之中。

第一章“十七年”文学思潮和文学运动【教学目的、要求】:了解十七年时期的文学环境,理解当代文学规范的建立过程。

【教学重点、难点】:十七年文学体制的建立,第一次文代会,建国初的三次文艺大批判,“双百方针”,文艺界的反右斗争。

【课时】:2学时【教学内容】:一.第一次文代会——当代文学的起点1949年7月2日至19日,中华全国文学艺术工作者代表大会在北京召开,党的重要领导人毛泽东、周恩来参加大会并发言,周恩来发言称之为“从中国第一次大革命以来逐渐被分离在两个地区的文艺工作者在今天的大会师”。

这次大会的目的就是要把各路文艺大军团结在社会主义文艺大旗下,为社会主义的新中国而创作。

国统区代表茅盾,解放区代表周扬分别发表讲话。

但是茅盾的讲话重在“检讨前国统区的革命文艺运动中的种种错误倾向”,意在“总结教训”;周扬的讲话介绍了解放区文艺的经验,而这理所当然地成为今后新中国新的文艺的方向。

意义:第一次文代会的召开标志着当代文学的开始,对我国当代文学的发展产生了深远的影响。

它总结了“五四”以来新文艺运动的经验、教训;确立了毛泽东的文艺思想的地位,将“文艺为政治服务、为工农兵服务”的方向确定为新文艺的唯一正确的方向;成立了“文联”(全称为“中华全国文学艺术界联合会”选举郭沫若为主席,周扬、茅盾为副主席),实现了党对文艺的绝对领导。

附:第一次文代会的重要文献周恩来:《在中华全国文学艺术工作者代表大会上的政治报告》郭沫若:《为建设新中国的人民文艺而奋斗》茅盾:《在反动派压迫下斗争和发展的文艺》周扬:《新的人民的文艺》二.建国初的三次文艺大批判十七年时期文艺界斗争频繁,文学批评被作用于阶级斗争、政治斗争的重要手段,几乎每一次政治运动都在文艺界鲜明地反映出来,甚至许多大规模的政治运动就是由文艺论争开始的。

(一)对电影《武训传》的批判1.电影《武训传》简介《武训传》由孙瑜编导,由赵丹主演,昆仑影片公司拍摄,1950年底拍摄完成。

第四章50至70年代文学(1949——1977)第一节概述1、十七年文学:1949——1966,以现实主义为主导,左倾思潮不断干扰2、建国前夕,“中华全国文学艺术工作者代表大会”(第一次文代会)在北平召开,标志着在经历了新民主主义革命后,文艺工作即将进入社会主义革命和社会主义建设的新阶段。

3、50年代前、中期,三场思想批判运动:①关于电影《武训传》的讨论(政治过多干预文学);②对《红楼梦》研究的批判(对俞平伯的政治性围攻深入到岁胡适学术思想的前面批判),③对胡风文艺思想的斗争(批判胡风的三个方面:立场、态度、观点;胡风文艺理论:主观战斗精神、精神奴役的创伤、处处有生活)。

4、1956.5.2,毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”方针:(1)扩大人民内部的民主和自由(2)提倡独立思考,反对教条主义和宗派主义(3)推动创作自由、讨论自由、批判自由受其影响,一批敢于揭露社会阴暗面或真实描写人性、人情的作品冲破“禁区”应运而生;文艺理论和文艺批评也摆脱教条,产生了秦兆阳的《现实主义——广阔的道路》、钱谷融《论“文学是人学”》、钟惦棐《电影的锣鼓》等有一定独立见解的文章。

5、1965年,《评新编历史剧<海瑞罢官>》在《文汇报》公开发表,拉开文化大革命序幕。

6、1953.9北京召开第二次文代会:“社会主义现实主义”被确定为文艺创作和理论批评的最高准则,有积极影响,但导致十七年文学基本呈现出现实主义一元化格局,失却了创作思想、创作方法的多样性。

7、创作流派:①“山药蛋派”:小说领域,以赵树理为代表,由马烽、西戎、孙谦、胡正、李束为等作家组成的山西作家创作群落,恪守现实主义创作方法,作品质朴无华,幽默活泼,极富山西农村的乡土气息;②“荷花淀派”:以孙犁为代表,包括刘绍棠、从维熙、林斤澜等作家,他们的小说善于以轻盈的散文笔调描摹时代风云,以简驭繁,白描传神。

8、十七年现实主义文学创作的不足:(1)因政治宣传、中心任务的制约被迫付出真实性缺失的代价了,一系列政治性批判运动之后,作家们被不能写劳动人民精神奴役的创伤、不能表现社会生活中的阴暗面束缚。

第一章十七年文学思潮●第一次文代会1、这次会议奠定了中华人民共和国的文学体制,第一次文代会建立起来的由各种团体所组成的文艺体制一直延续至今。

2、它通常被认为是中国当代文学史的开端,以毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》一文为代表的延安文学方向被确立为当代文学的发展方向。

局限性:(1)第一次文代会“团结的局面”虽然很“宽广”,但也有突出的排异性。

(2)即使是在文学体制的内部,也有着相当明显的等级关系。

●《武训传》的讨论:1951年开展批判,新中国成立后反对所谓“资产阶级唯心主义”的第一次大规模的艺术运动和文艺思想斗争。

危害:1、将思想问题、学术问题、文艺问题上升为政治问题进行上纲上线的群众性政治批判,给当代文艺运动和文艺创作带来了深远的消极影响。

2、对文艺的主题简单化、绝对化理解,忽视了文艺作为精神产品的复杂性。

●《红楼梦》事件(1954年)人物:俞平伯、李希凡和蓝翎特点:1、批判资产阶级主观唯心论的文艺运动和文艺思想斗争。

2、具有扩大化、无限化的特点,远远超出了学术范畴。

3、“彻底清算胡适流毒”,才是这场批判事件的真正目的。

●对胡风文艺思想的批判:胡风突出的理论是“主观战斗精神”和“精神奴役创伤说”,主张创作方法大于世界观,属于主观型现实主义。

在现代文学史上有着重大影响危害:1.败坏了学术风气,扼杀了文学精神。

2.在这些批判中,低下的人身攻击、粗鄙的信口谩骂开始大量出现,其批判文章直如泼妇骂街。

此种话语方式此后形成风气,在“文革”中则严重影响了“红卫兵”一代。

第二章十七年小说●《我们夫妇之间》萧也牧,写于1949年秋,短篇小说,发表于1950年的《人民文学》上。

小说共分5节,每节都有一句话的开篇语。

丈夫李克,妻子张英。

小说中“张同志”也就是“我的妻”,是一个崭新的形象,具有较强的典型意义。

“我们是来改造城市的;还是让城市来改造我们”作者不仅写了“根正苗红”、“苦大仇深”、负有改造城市重任的“革命者”被城市微妙地改造,而且还是以赞赏的语调写了被改造。

十七年文学思潮的发展历程第一阶段:开拓创新(2000年-2004年)在本世纪初,中国文学进入了一个开拓创新的时期。

在这个时期,中国社会的快速发展和改革开放的推进为文学的发展提供了广阔的舞台。

文学作品开始关注社会现实和个人内心的表达,以及对现代化进程中出现的问题进行反思和探索。

在这个时期,一些新生代作家崭露头角,他们以鲜明的个人风格和独立思考的态度引起了人们的关注。

他们的作品不再受传统文学规范的束缚,大胆尝试新的叙事方式和表达手法。

例如,王小波的《黄金时代》以其独特的幽默和讽刺风格成为了当时的热门作品。

一些作家开始关注社会现实和人性的黑暗面。

他们通过揭示社会问题和人性弱点来反映现实,并提出对社会进步和人类尊严的思考。

余华的《活着》就是这一时期的代表作之一,通过一个普通农民的生活经历,揭示了人性的悲凉和社会的残酷。

第二阶段:自我反思(2005年-2009年)进入21世纪的第二个五年,中国文学进入了一个自我反思的时期。

作家们开始思考自身的创作方式和文学的社会角色。

他们开始反思文学的功能和意义,以及文学与现实之间的关系。

在这个时期,一些作家开始进行自我批评和自我反思。

他们反思文学作品与社会现实的关系,探索文学对社会变革的作用。

同时,他们也开始反思自己的创作方式和文学观念,试图创造出更加真实和深刻的作品。

莫言的《蛙》就是这一时期的代表作之一,通过对中国农村的真实描写,表达了对社会现实的关注和对人性的思考。

第三阶段:多元互动(2010年-2014年)进入21世纪的第三个五年,中国文学进入了一个多元互动的时期。

在这个时期,中国社会的多元化和信息化程度不断提高,文学作品的传播方式和受众群体也发生了巨大的变化。

在这个时期,一些作家开始关注文学与其他艺术形式的互动。

他们将文学与电影、音乐、绘画等艺术形式进行结合,创作出了一系列跨界的作品。

同时,他们也开始关注文学作品在互联网时代的传播和阅读方式的变化。

王家卫的《一代宗师》就是这一时期的代表作之一,通过对武术大师的传奇故事进行改编,将影视艺术与文学艺术相结合。

中国现代文学史复习资料一、基本结构框架(一)1949——1976文学思潮1949——1976年间的中国文学,包括十七年文学(1949——1966)和“文革”文学(1966——1976)两个阶段。

它们都强调文学的无产阶级与社会主义性质,都把文艺服务于现实政治、配合国家意识形态作为文学的基本目的,重视文学或审美的革命功能和用社会主义、共产主义精神教育人民的作用。

十七年文学思潮的发展过程,首先体现在一系列的文艺运动——批判、斗争——的交替更移中。

这整个过程,既是社会主义文艺理论建构的实际步骤,也是确立文学新规范、新秩序的重要部分。

文艺界的批判、斗争,都是在文艺为政治服务的方针指导下,在文艺——意识形态领域进行的连续不断的斗争,当然每一次运动的政治指向又各有侧重。

文艺无条件地为现实政治服务,是贯穿“文革”文学思潮始终的一个基本理念。

服务于政治被作为文艺的基本属性,“反映革命本质”是完成服务于政治这一目标的基本方式,这些被一同看做文学史审美内同的基本构成。

这些作品以党的基本路线为纲,通过不同的题材和不同的表现手段,都在努力反映社会主义时期阶级斗争和路线斗争的特点和规律,努力塑造无产阶级专政下继续革命的英雄典型,努力运用革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法,在凸现无产阶级专政下继续革命的伟大主题上,进行卓有成效的实践。

(二)五六十年代小说概述这一时期小说题材的分类方式与尺度有鲜明的政治性。

小说批评的价值判断,就是以所写的内容与中国革命和社会主义建设的关联程度为标准。

工业、农业、军事,是重大的题材领域。

写当前政治运动与中心任务的,如抗美援朝、农业合作化、人民公社、大跃进,属于“重大题材”,被高度重视;其他是“非重大题材”。

在题材方面,短篇小说和长篇小说受到重视。

主要作家作品:赵树理《三里湾》、高云览《小城春秋》、曲波《林海雪原》、李六如《六十年的变迁》、梁斌《红旗谱》、周立波《山乡巨变》、杨沫《青春之歌》、冯德英《苦菜花》、周而复《上海的早晨》、吴强《红日》、李英儒《野火春风斗古城》、冯志《敌后武工队》、刘流《烈火金刚》、欧阳山《三家巷》、草明《乘风破浪》、柳青《创业史》、罗广斌、杨益言《红岩》、欧阳山《苦斗》、姚雪垠《李自成》、浩然《艳阳天》等。

第一章十七年文学思潮

一、文学大一统格局的形成

(一) 第一次文代会——文艺新规范的确立

1、背景:

1949年7月,中华全国文学艺术工作者代表大会(简称“第一次文代会”)召开。

2、内容:

正式确立了毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》所规定的中国文艺新方向为全国文艺工作的方向,即文艺为无产阶级政治、为工农兵服务。

革命现实主义的创作规范确立。

3、新规范的影响

政治工具:“新”规范指导了所有作家,影响了所有的文学创作。

(二)第二次文代会-----社会主义现实主义创作方法和批评原则的确立。

1、背景:

我国完成一系列重大的社会改革,进入社会主义改造和有计划的经济建设时期.

2、内容

周杨《社会主义的现实主义——中国文学前进的道路》表现新人物、新思想,英雄人物的塑造上简单幼稚。

3、意义

促进了解放初期我国社会主义现实主义文学思潮的发展.

(1960第三次文代会召开)

(三)文艺创作和理论论争

1、可否写小资

2、文艺的倾向性——文艺与政治的关系

3、对发历史主义倾向的批评

(四)50年代一系列文学批判运动——大一统格局的形成

(对比苏联,同样在压力之下却有文学作品大胆地真实地坚持文学道路。

为什么在1949以后的中国,20年中却顺从地服务于政治?)

一)文艺批判运动

1.对《武训传》批判

2.对萧也牧的批判

《我的夫妇之间》1950(短篇)“知识分子眼光看工农干部”“脱离生活,或者是依据小资产阶级的观念、趣味来观察生活、表现生活”的“不健康倾向”。

3.对俞平伯红学研究的批判

全国开展了对俞平伯《红楼梦研究》的政治性批判,把他与胡适挂上钩,把“唯心主义”帽子往他头上套。

为何批判胡适?

4.对胡风的批判

胡风“固执”地坚持着鲁迅启蒙主义的知识分子的主体性。

二)知识分子改造运动

“上山下乡”接受贫下中农的再教育,学习马、列,检查过去的资产阶级思想,以毛泽东思想代替。

(五)大一统格局下的实践后果

1、中国文学终于史无前例地变成了政治的工具

2、文学创作公式化,概念化

二、文学的突围与文学生机的夭折

(一)双百方针的提出与贯彻——文学的突围

1956年,毛泽东提出“百花齐放、百家争鸣”的双百方针。

与其先前提出的“二为”(文艺为无产阶级政治、为工农兵服务)实质上是矛盾的。

对文艺的影响:

双百方针提出之后,文艺界的思想是比较活跃的。

很多人心情舒畅,不再顾忌,开始敢于反映真实的生活,敢于抒发自己真正的感情。

文学创作和文艺批评领域出现昙花一现的繁荣景观

一)创作领域,反映人民内部矛盾,干预生活,表现爱情题材。

1、小说:

结束了所有作家都为新生活唱赞歌的局面,阴暗面。

社会生活的问题及矛盾为一些作家所关注。

王蒙《组织部新来的年轻人》

宗璞《红豆》

邓友梅《在悬崖上》

2、诗歌:

公木《据说,开会就是工作,工作就是开会》

公刘《禽兽篇》

流沙河《草木篇》

3、戏剧:

海默《洞箫横吹》

杨履方《布谷鸟又叫了》

岳野《同甘共苦》

4、报告文学:

刘宾雁《在桥梁工地上》《本报内部消息》

(1979,《重放的鲜花》上海文艺出版社)

二)文学批评和文艺理论研究领域:

巴人《论诗人》

钱谷融《论文学是人学》

(二)文学生机的夭折——文艺界左倾思想的抬头

1、反右运动

大批文艺工作者被错划右派;错误批判优秀作品;错误批判理论探索文章。

2、新民歌运动与文艺大跃进

三、文艺政策的调整与左倾文艺思潮的恶性发展

(一)文艺政策的调整——纠正左倾思想

1、八字方针:

1961中央制定“调整、巩固、充实、提高”的针对经济采取的八字方针,在这个政策的指引下,文艺界也形成了纠正左倾思想的文艺思潮现象。

2、三次会议:

新侨会议:1961年6月,在北京召开了全国文艺工作座谈会,周恩来发表了《在文艺工作座谈会和故事片创作座谈会议上的讲话》提倡发扬艺术民主,尊重艺术自身规律。

广州会议:1962年3月,在广州召开话剧、歌剧、儿童剧创作座谈会,周恩来作了《关于知识分子问题的报告》。

正确评价和对待知识分子,改善党和知识分子的关系。

大连会议:1962年8月,中国作协在大连召开“农村题材短篇小说创作座谈会”。

讨论文艺如何反映人民内部矛盾,提出“现实主义深化”和写好“中间人物”的理论思想。

3、影响:

文艺创作有了新的繁荣,理论工作出现新的活跃气氛。

(二)左倾文艺思潮的恶性发展

1、阶级斗争扩大化

1962年9月党的八届十中全会,把阶级斗争进一步扩大化和绝对化,提出“千万不要忘记阶级斗争”的口号。

康生、江清、姚文元、林彪等直接插手文艺,策划了许多冤案。

2两个指示

1963年12月和1964年6月,毛泽东对文艺工作作了两个批示,全面否定文艺界的成绩,认为“许多共产党人热心提倡封建主义和资本主义的艺术”,“最近几年竟然跌到了修正主义的边缘”。

3走向文革

1965年11月10日,姚文元在《文汇报》上发表了《评新编历史剧<海瑞罢官>》,点燃了“文化大革命”。