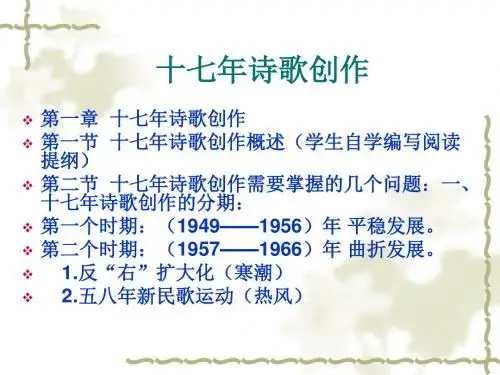

十七年时期诗歌

- 格式:ppt

- 大小:92.50 KB

- 文档页数:3

第三章十七年的诗歌第一节十七年诗歌概述一、诗人情况1、创作队伍50、60 年代中国诗坛两类诗人共同支撑着诗坛:一类是1949 年前已经成名的诗人,经过淘汰、选择和诗人自身的调整,陆续发表了新作。

—类是新中国成立后走上诗坛的青年诗人。

2、对诗人的划分新诗的“革命传统”的代表:郭沫若、臧克家、蒲风、艾青、田间、袁水拍、李季、阮章竞等。

“和当时革命文学对立”的、资产阶级的派别:从胡适的《尝试集》开始,包括新月派的徐志摩,象征派的李金发,“现代派”的戴望舒,以胡风、阿垅为代表的‘七月派'等。

二、诗歌创作的发展变化1、诗歌观念。

诗服务于政治,诗与现实生活、与“人民群众”相结合。

2、诗体的基本模式1)“写实性”的诗:强调从对写作主体的经验、情感的表达,转移到对“客观生活”、尤其是“工农兵生活”的“反映”。

代表:李季、闻捷、张志民等。

2)政治抒情诗:直接呼应现实政治运动的要求,以理性思辨和激情宣泄为主。

代表:郭小川、贺敬之等。

3)意象哲理诗:从对具体事物的描绘出发,达到向某种观念、意态的升华,或将其意旨、情绪寄寓于具体的描绘之中。

代表:公刘、流沙河、绿原、曾卓等。

3、诗歌创作的发展变化情况1)建国初颂歌的繁荣如李季的《玉门诗抄》和《生活之歌》、田间的《马头琴歌集》、顾工的《在世界屋脊上》、闻捷的《天山牧歌》、郭小川的《致青年公民》、贺敬之的《放声歌唱》等。

2)双百方针后,诗歌题材的扩大。

诗歌不再仅仅表现重大题材,讴歌爱情、友谊、山川景物的作品开始增多,国际题材的诗也出现了。

但是,“双百”方针之后的繁荣局面是非常短暂的。

3)反右扩大化后的诗歌萧条。

一批诗人被错误地划为右派,直接导致了诗歌创作说假话、说空话的虚假诗风的抬头。

“七月派”诗人和“九叶派”诗人相继退出了诗坛。

4)60 年代,诗歌面貌的重大转变。

写实道路为绝大多数诗人所放弃,诗歌美学风格的追求经历了分化整合的过程。

政治抒情诗迅速发展成为诗歌主潮而独领风骚于60 年代的诗坛。

《中国当代文学》复习资料一、填空1、五六十年代大跃进民歌提倡“两结合”的创作方法,即革命现实主义与革命浪漫主义相结合。

2、山西的作家流派被称为山药蛋派,主要人物有赵树理、马烽、西戎。

3、伤痕小说得名于卢新华发表在《人民文学》的小说《伤痕》,而伤痕小说潮流的开山之作则是刘心武创作的《班主任》,小说通过宋宝琪和谢惠敏这两个畸形儿形象的塑造,发出了“救救孩子”的呼声。

4、陆文婷、李双双、林道静这三个女性形象分别出自小说《人到中年》、《李双双小传》、《青春之歌》,这些小说的作者分别是谌容、李准、杨沫。

5、王朔是当代文学新时期商业写作第一人,其作品有《一半是海水、一半是火焰》、《顽主》、《看上去很美》。

6、巴金自1978年底在香港《大公报》开辟《随想录》专栏,共发表了150篇作品。

7、“三个崛起”是谢冕的《在新的崛起面前》、孙绍振的《新的美学原则在崛起》、徐敬亚的《崛起的诗群》。

8、叶辛展现知青命运的三部曲是《我们这一代年轻人》、《风凛冽》、《蹉跎岁月》。

9、高行健的戏剧《野人》是一部多声部现代诗剧。

10、张洁的大雁系列散文包括《挖荠菜》、《拣麦穗》、《盯梢》等。

11、十七年反映农村合作化运动的长篇小说有周立波的《山乡巨变》、赵树理的《三里湾》、柳青的《创业史》等。

12、雷抒雁的《小草在唱歌》是为了纪念和歌颂敢于坚持真理、不屈服于“四人帮”压力,被残害的革命烈士张志新所作。

13、邓友梅是“京味小说”的代表作家.《透明的红萝卜》、《红高粱》、《高粱酒》、《狗道》、《高粱殡》、《狗皮》。

在北平召开,产生了全国性的文艺机构和文艺组织文联。

(2在北京召开。

(3)建国初期,文艺界开展了一系列思想批判运动,其中影响较大的有:关于电影《武训传》的讨论、对《红楼梦》研究中主观唯心主义的批判、对胡风文艺思想的批判。

①电影《武训传》的导演是孙瑜,主演是赵丹。

②《红楼梦研究》的作者是俞平伯,修改后重新出版《红楼梦简论》,对此首先提出批判的是山东大学的李希凡,字蓝翎。

第八章十七年诗歌主要代表作本章概述:通过本章的学习,着重掌握1949-1978年间诗歌的发展概貌,创作成就和存在的缺失,从中认识当代诗歌发展的规律。

掌握郭小川、贺敬之、闻捷等诗人诗歌创作的思想和艺术特色,并能结合文学史实际做出客观评价。

教学内容:郭小川:生平与主要经历,主要作品,创作分期,主要创作与贡献,叙事长诗与“新辞赋体”;贺敬之:主要创作,诗歌特色,长诗与抒情短诗,对民歌体的借用;闻捷《天山牧歌》,“石油诗人”李季,以及其他诗人。

一、郭小川;1、生平与主要经历;郭小川(1919—1976),原名郭恩大,河北丰宁县人。

1937年参加革命,赴延安,曾王震将军的秘书、丰宁县长,1949年随军到中南地区工作,解放后担任中国作协书记处书记、秘书长、《诗刊》编委等职,长期在新闻、宣传、文艺部门工作,1955年转到诗歌创作上来。

先后发表《致青年公民》、《致大海》、《望星空》、《厦门风姿》等脍炙人口的诗篇。

文革中受到迫害,后期在“五七干校”劳改,写有《团泊洼的秋天》等名作。

最后在“四人帮”被粉碎的欢庆中,不幸因旅社失火而离世。

2、主要作品;以“战士”自许的郭小川是共和国第一代杰出诗人,其五六十年代的创作总体上始终没有超出时代共名的范畴,他的组诗《致青年公民》与贺敬之的《放声歌唱》齐名,是那个时代精神的典型体现。

但与贺敬之不同的是,他并没有满足于传达时代的声音,完全取消自己的个人声音。

虽然在理智上他并不怀疑个体对于历史潮流的服从和投入,但居于独特的体验和思考,他开始了对个人意识与历史潮流的复杂的离合现象的考察。

抒情诗《致大海》、《望星空》和叙事诗《白雪的赞歌》、《深深的山谷》、《一个和八个》与不同的方式表达了同样的主题,即都是通过短暂的个人感情与历史洪流的矛盾、游离现象,表现个人与时代关系的复杂性。

不过,面对个人与外在时空的复杂对立和矛盾,作者主要表现的还是个人思想、性格和感情上的弱点,对个人的谴责或自我反省是诗人解决矛盾和对立的通常办法,这种内在矛盾几乎贯穿了郭小川的整个创作。

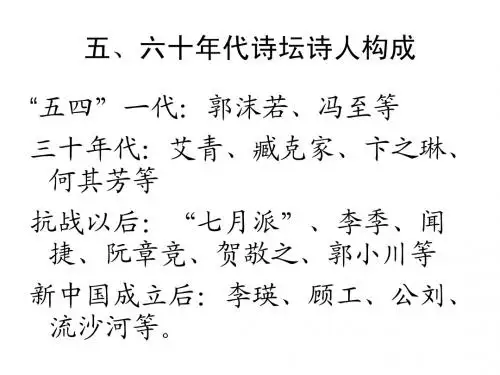

第三讲十七年时期的诗歌一、十七年诗歌队伍构成情况十七年时期中国诗人的构成主要是三类:一类是诗坛主力。

郭小川、贺敬之、闻捷、蔡其矫、严辰等。

他们来自解放区,五、六十年代进入创作旺盛状态。

二类是1949年以前已经成名的诗人。

郭沫若、臧克家、艾青、田间、李季等。

他们总体特点是调整诗风,以适应新的时期。

三类是一些青年诗人登上文坛。

李瑛、雁翼、顾工、公刘、白桦等。

二、十七年诗歌的总体特色十七年的诗歌可以用“战歌”和“颂歌”来概括,诗歌通常被喻为号角、锣鼓、旗帜等。

政治抒情诗十分繁荣,诗歌风格豪放、明朗、欢快、激越。

1.缺乏丰富多彩的诗歌流派,个性化严重衰退。

2.极端推崇民歌体,把民歌体作为新诗发展的方向。

3.竭力推崇所谓崇高美和诗歌的社会功能。

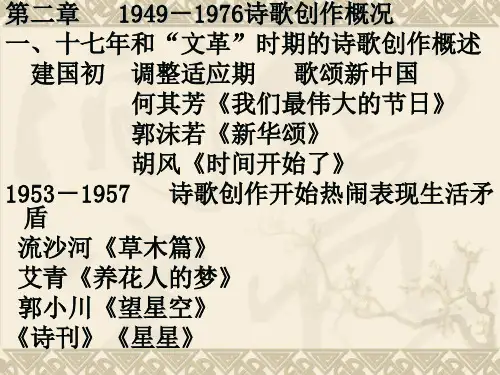

三、十七年诗歌创作的发展演变50年代初期,诗人处于思维调整期,有审美价值的诗歌作品不多,主要是颂歌。

何其芳《我们最伟大的节日》标志着一个颂歌时代的开始:你新的中国人民的中国啊,/你终于在旧中国的母体内/生长,壮大,成熟,/你这个东方巨人终于诞生了。

郭小川《致青年公民》、贺敬之《放声歌唱》、胡风《时间开始了》、郭沫若《新华颂》、臧克家《有的人》具有代表性。

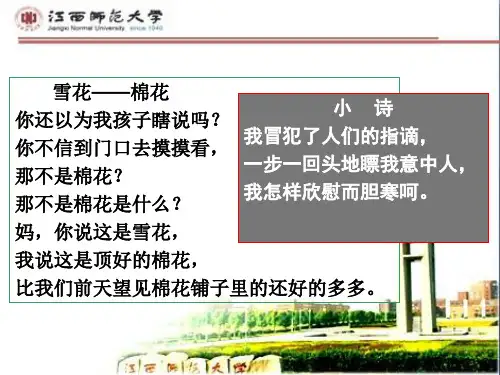

1957年在双百方针的鼓舞下,诗坛出现短暂的生气,出现一些触及时弊,干预现实的作品。

如流沙河《草木篇》、郭小川《望星空》、艾青《养花人的梦》等。

《草木篇·仙人掌》:她不想用鲜花向主人献媚,遍身披上刺刀。

主人把她逐出花园,也不给水喝。

在野地里,在沙漠中,她活着,繁殖着儿女……《草木篇·藤》:他纠缠着丁香,往上爬,爬,爬……终于把花挂上树梢。

丁香被缠死了,砍做柴烧了。

他倒在地上,喘着气,窥视着另一株树……1958年的“新民歌运动”。

“新民歌运动”:是由毛泽东提倡,各级党委组织、发动的一场群众性诗歌创作运动。

提倡“人人写诗歌,村村出诗人”,违背了诗歌创作的规律,作品数量多但成就低。

“如今唱歌用箩装,千箩万箩堆满仓。

袁枚《马嵬》诗词赏析马嵬袁枚袁枚(1716-1797)清代诗人、散文家。

字子才,号简斋,晚年自号仓山居士、随园主人、随园老人。

汉族,钱塘(今浙江杭州)人。

乾隆四年进士,历任溧水、江宁等县知县,有政绩,四十岁即告归。

在江宁小仓山下筑筑随园,吟咏其中。

广收诗*,女*尤众。

袁枚是乾嘉时期代表诗人之一,与赵翼、蒋士铨合称“乾隆三大家”。

下面是为大家带来的袁枚《马嵬》及赏析,欢迎大家阅读。

马嵬清代:袁枚莫唱当年长恨歌,人间亦自有银河。

石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多。

译文用不到去歌唱当年皇帝妃子的悲欢离合;在人间也有银河,使得千千万万人家夫妻离散。

像石壕村那样的夫妻诀别数也数不清,老百姓的泪水比长生殿上洒的那点泪水多得多了。

注释马嵬:即马嵬坡,在陕西省兴平县西。

安史之乱时,唐玄宗逃到这里,在随军将士的胁迫下,勒死杨贵妃长恨歌:唐代诗人白居易所作之诗,写的是唐玄宗宠幸杨贵妃而造成的政治悲剧与爱情悲剧。

银河:天河。

神话传说中,牛郎织女被银河隔开,不得聚会。

石壕村:“石壕村”二句:唐代诗人杜甫《石壕吏》诗,写在安史之乱中,官吏征兵征役,造成石壕村中一刘老年夫妻惨别的情形。

长生殿:长生殿:旧址在陕西骊山华清宫内。

赏析唐玄宗李隆基与贵妃杨玉环之间悲欢离合的故事,引发了很多文人墨客的诗情文思。

白居易的《长恨歌》,在揭示唐玄宗宠幸杨贵妃而造成政治悲剧的同时,也表达了对二人爱情悲剧的同情。

袁枚此诗却能不落俗套,另翻新意,将李、杨爱情悲剧放在民间百姓悲惨遭遇的背景下加以审视,强调广大民众的苦难远非帝妃可比。

《长恨歌》和《石壕吏》是有名的诗篇,其创作背景均为安史之乱。

它们一以帝王生活为题材,一以百姓遭遇为主旨,恰好构成鲜明的对照。

“莫唱当年长恨歌”,莫唱是因为《长恨歌》写的是唐玄宗和杨贵妃的爱情悲剧,对杨贵妃之死,对唐玄宗之无奈,表示了深切的同俏,并歌颂了他们的爱悄专一,为后代小说、戏曲创作提供了题材,如宋乐史的《杨太真外传》、元白朴的《梧桐雨》,明吴世美的《惊鸿记》、清洪异的《长生殿》等等,莫不受其影响。

十七年时期的诗歌(50、60年代新诗)【教学目的和要求】目的:1、了解并掌握50年代、60年代新诗发生发展的历程,取得的成就,存在的不足。

2、熟悉新本时期新诗作家的艺术追求、艺术审美和各自的艺术风格承继与发展。

3、掌握每一个新诗的兴起、发展脉络及艺术追求、艺术影响。

4、详细把握课堂讲过的每一部作品的思想内容、艺术特色,艺术风格、艺术创新。

要求:1、宏观的梳理透视与微观的学习探讨相结合。

即对讲授的每一个作家、作品、艺术流派的学习探讨要和相关的文学流派、文学批评、文学思潮、学术研究结合起来。

2、理论与实践相结合。

即学会运用一定的文学理论、文学批评去阅读、赏析文学作品,提高对文学作品审美的能力,加强素质能力的培养与训练。

3、坚持自学为主,对学过的作品必须找来阅读,熟悉其思想内容、情节、人物,同时要尽可能的查阅相关的文学史的资料,作家研究专集,论文,赏析性的文章,加深对作品的理解与把握。

4、认真完成作业。

【教学内容】第一节概述第二节郭小川、贺敬之、闻捷【教学重点与难点】重点;1、引领文学思潮、文学流派的作家、作品。

2、被称为某一流派代表性的作家、作品。

3、被称为作家代表性的作品。

4、争议较大的作家、作品。

难点1、对与作品相关的文学批评、文学流派及文学思潮进行学理性分析与透视。

2、争议较大的作家、作品、文学现象。

【思考题】1、50年代、60年代的新诗取得了哪些突破与成就?2、结合作品谈谈你对‚政治抒情诗‛看法。

3、对50年代、60年代的新诗存在‚普遍的艺术困境‛的现象你是怎样看待的?4、什么是‚九叶诗派‛?他们的诗学主张与审美追求怎样?5、穆旦诗的三个常见的主题是什么?怎样看待穆旦在现代诗歌史上的地位?6、比较分析穆旦20世纪40年代和70年代诗歌创作。

7、分析牛汉、食指的《半棵树》、《这是四点零八分的北京》的艺术成就。

8、同为‚政治抒情诗人‛的郭小川、贺敬之,它们在艺术上有什么相同与不同。

9、《天山牧歌》在艺术有那些突破与创新成就。

望星空诗歌的艺术特点

望星空诗歌的艺术特点如下:

郭某是十七年时期的一位著名诗人,诗作有着鲜明的时代色彩和深厚的民族意识,《望星空》是他艺术探索的成果之一。

此诗以曲折、形象的艺术手法,歌颂“人定胜天的伟大力量,歌颂人民在党的领导下迎难而上,去建设美好、幸福的人间天堂”的时代主题。

而在此主题之下,与此时期其他政治抒情诗相比,诗中也流露出作者较为强烈的自我意识。

它通过一独特的角度展开抒情,对人类的生命现象作了诗意的、隐含了某种忧郁和痛苦的自我反省。

在这种忧郁与痛苦里,既折射出50年代后期违反客观规律的大跃进造成的严峻后果的时代背景,表现出作者对历史挫折的严肃思考和感应,同时也寓意了在历史挫折面前,革命者对自身生命、意义、命运的重新思考。

诗人注意表述生活和个人的情感世界的复杂性,努力思考现实的严峻性、斗争的坚定性与广博的人性情感之间的矛盾统一关系,并尝试以一种超越局部时空限制的视界,达到当代诗歌未曾达到的深度。

诗作富于哲理性,充溢强烈、真挚的革命激情,且继承了古典诗歌“感物咏志”的传统。

同时作者真切的思索也为他一贯明朗豪迈的诗风添加了深沉的色彩。