高血压基底节区脑出血(附106例报告)

- 格式:pdf

- 大小:272.69 KB

- 文档页数:2

微创手术治疗高血压脑出血(附80例报告)高血压脑出血(HICH)是高血压病中最严重的并发症之一,具有高死亡和高致残率,其年发病率为60~80/10万,占所有卒中的20%~30%,病死率高达30%~40%,其中半数患者死于发病的早期阶段。

大量高血压脑出血的病死率和致残率则更高。

我院神经外科于2006年12月至2010年1月间采用微创小骨窗开颅血肿清除术治疗大量高血压脑出血80例,取得良好效果。

现分析如下。

1 资料与方法1.1 临床资料本组80例,男51例,女29例,年龄最小者45岁,最大81岁,平均63.9岁。

有高血压及动脉硬化病史者70例,脑血管畸形7例,不明原因3例。

临床表现:入院时意识状态清醒10例,嗜睡或朦胧16例,浅昏迷30例,昏迷20例。

深昏迷4例。

GCS计分<5分10例,6~9分26例,9~12分34例,10分以上10例。

1.2 影像学检查本组患者入院后全部行CT检查,其中血肿位于幕上68例,分别为内囊及壳核出血41例,颞叶出血9例,额叶出血6例,枕叶5例,顶叶5例,脑干出血2例。

幕下出血12例,其中位于一侧小脑者8例,蚓部出血者3例。

血肿量(以CT影像计算)<30 ml 10例,30~50 ml 35例,50~70 ml 27例,70 ml以上者8例。

1.3 治疗方法一经确诊后,对具有手术适应证的患者立即采取手术治疗。

根据CT影像选择最靠近血肿处切开头皮,颅骨钻孔,周边扩大成2 cm×2 cm窗口,骨蜡止血后十字形剪开硬脑膜,选择无血管处双极电凝软脑膜,取脑穿针试抽吸确定出血灶。

用细窄脑压板小心分离脑组织直达血肿腔,分离隧道直径<1.0 cm。

吸引器吸除凝血块,直视下双极电凝出血点。

对已破入脑室的血肿。

可在凝血块清除及有效止血后经原创腔置入内径3 mm硅胶管,深入脑室1.5~2.0 cm,外端另戳口引出,缝线固定妥当。

血肿清理干净结束手术时硬脑膜缝合二针,以防止头皮下渗血进入硬脑膜下。

外科治疗高血压脑出血116例临床分析高血压脑出血是一种起病急,致残率与病死率高的常见病。

具有病情重,病程复杂,预后差等特点。

笔者从1995~2006年6月,外科治疗高血压脑出血病人116例,疗效满意,现报告如下。

1 资料与方法一般资料本组116例,其中男69例,女47例,年龄38~76岁,平均为岁。

60~70岁41例,占%;70岁以上9例,占%。

高血压病史:最短2年,最长31年。

临床表现:均突然起病,有头痛、呕吐、意识改变、偏瘫失语等表现,病理征阳性48例,急性脑疝27例。

出血量与部位:按多田公式[T=π/6×2(长轴)×S(短轴)×层数]计算,血肿量30~120 ml,其中30~60 ml 29例,60~80 ml 71例,80~120 ml 16例。

出血部位:基底节区72例,丘脑32例,皮层下9例,小脑出血3例,其中破入脑室43例。

手术时间和方法发病至手术时间7 h以内(超早期)34例,7 h后手术82例。

手术方法:116例中微创血肿引流术68例,开颅血肿清除术48例。

微创血肿引流术使用YL-1型一次性颅内血肿穿刺针,按CT片测量计算并选择穿刺点,注意穿刺点应避开外侧裂及重要功能区,且距血肿中心最近,在局麻下锥颅,将碎吸管置入血肿腔中心,成功后拔出针芯,即有暗红色血液及部分血碎块流出,用20 ml注射器缓慢抽吸,首次抽吸量为血肿量的30%~50%,然后用生理盐水3~5 ml稀释的尿激酶1万u注入血肿腔并夹闭引流管,4 h后开放,持续引流,每天2~3次。

根据引流情况及复查CT情况术后3~5天后拔除引流管,术后病情恶化、复查CT血肿增多、引流不畅时,立即改为开颅血肿清除术,本组改开颅血肿清除术5例。

2 结果术后死亡21例,死亡率%,存活95例,其中根据生活能力ADL 评分如下:超早期手术中,完全恢复日常生活(ADL1)9例(占超早期的%),部分恢复日常生活可独立家庭生活(ADL2)11例(占超早期的%),家庭生活需要他人帮助及拐杖行走(ADL3)6例(占超早期的%),卧床不起但意识清楚(ADL4)2例(占超早期的%),植物生存1例(占超早期的%),死亡5例(占超早期的%),7 h后手术中,完全恢复日常生活(ADL1)16例(占超早期的%),部分恢复日常生活可独立家庭生活(ADL2)23例(占超早期的%),家庭生活需要他人帮助及拐杖行走(ADL3)19例(占超早期的%),卧床不起但意识清楚(ADL4)6例(占超早期的%),植物生存2例(占超早期的%),死亡16例(占超早期的%)。

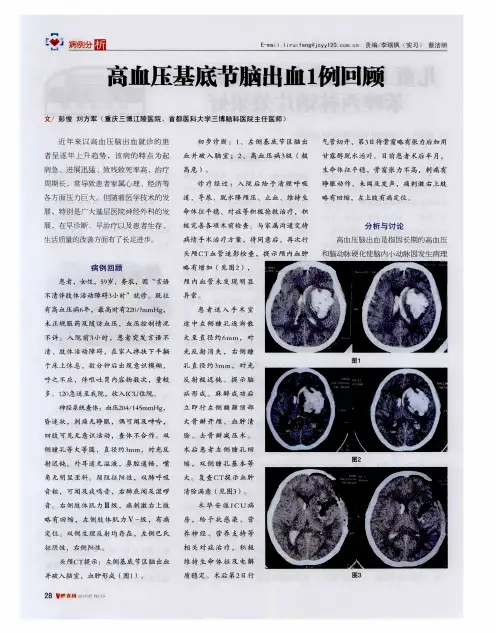

神经外科左侧基底节脑出血伴高血压诊治病例分析专题报告【一般资料】男性,53岁,农民。

【主诉】右侧肢体无力伴意识模糊1小时。

【现病史】患者入院前一小时活动后,出现右侧肢体活动障碍,伴意识模糊,家人拨打120现场简单处理后来我院就诊,门诊查头ct,左侧基底节脑出血,给予甘露醇将点后。

收住我科,患者自发病来精神欠佳意识模糊。

无胸闷及呼吸困难,无二便失禁。

【既往史】既往史:既往高血压病约5年,在家中间断口服:卡托昔利血压控制欠理想,否认肝炎、结核等传染病病史,否认手术及药物过敏史。

【查体】T:36.7℃,P68次/分,R:18次/分,Bp:165/100mmHg o 发育正常,营养中等,神志模糊,查体不合作,全身皮肤粘膜无黄染。

浅表淋巴结未触及肿大。

双肺呼吸音清晰,未闻及干湿性啰音,心律68次/分,心律规整,心音低钝,未闻及病理性杂音。

腹软无压痛,反跳痛,肌紧张,肝脾未触及肿大,肠鸣音正常,移动性浊音阴性。

神经系统:意识模糊,刺痛可睁眼,双侧瞳孔正大等圆,对光反射灵敏,耳、鼻未见异常,口角无偏斜,伸舌居中,双侧扁桃体不肿大,左侧肢体肌力级,肌张力较低,右侧肢体肌力、肌张力正常,克氏征阴性,巴氏征阴性。

【辅助检查】头ct,左侧基底节脑出血【初步诊断】1,左侧基底节脑出血,2,高血压病。

【鉴别诊断】脑栓塞患者起病急,局灶性体征在数小时或分钟内达到高峰,常有心源性栓子来源。

如风心病,冠心病,心房颤动等。

栓塞面积较大,头Ct可鉴别。

【诊疗经过】患者入院后给予一级护理,禁食水,静点:止血,脑细胞代谢药物,胃黏膜保护药物,乌拉地儿静泵降压,尼莫地平缓解脑血管痉挛等药物【临床诊断】1,左侧基底节脑出血,2,高血压病。

【病例分析/讨论】根据入院后查ct,患者颅内出血量约25毫升,暂时不必手术治疗,需密切观察病情变化,如患者意识出现,叫入院后加重考虑给予,手术治疗。

高血压合并脑出血108例临床分析作者:董志宽来源:《中国民族民间医药杂志》2009年第12期【摘要】目的:掌握高血压合并脑出血患者的临床特点,有效的预防脑出血的发生,提高治愈率,减少病死率。

方法:将108例患高血压合并脑出血的患者进行临床分析。

结果:患病高发年龄在45-60岁,平均年龄57.7岁;死亡31例,占25%,病死率与年龄成正比。

结论:脑出血是高血压病最常见的并发症之一,并有高致残率和高死亡率,避免脑出血的发生主要措施是防治高血压病。

【关键词】脑出血;高血压;临床【中图分类号】R743.34【文献标识码】A【文章编号】1007-8517(2009)12-0082-011资料与方法1.1一般资料选2000~2006年我院收住院治疗的高血压脑出血患者,共108例,占同期神经内科住院患者总数的6.3%;男71例,女53例,男女之比为1.34:1;发病年龄45~60岁组最多,平均年龄57.7岁;死亡31例,占25%。

高血压性脑出血诊断符合第四届全国脑血管病会议制订的诊断标准,并经头颅CT证实。

发病季节以春秋季节较多。

既往有高血压病史者78例,占62.9%;有高血压家族史者16例,占12.9%。

有一次性卒中发作史者5例,占4.03%;有2次以上卒中发作史3例,占2.42%;有一过性脑供血不足发作史者3例,占2.42%。

无高血压病史者46例,占37.09%。

1.2方法对起病方式、患病年龄、并发症等进行分析。

2结果2.1起病方式(1)发病时状态和起病方式:一般活动中发病54例,占43.55%;剧烈活动中发病8例,占6.45%;睡眠中发病3例,占2.42%;安静时发病3例,占2.42%;饮酒后发病者13例,占10.48%;起病不明原因者43例,占34.68%;3h内出现典型症状、体征94例,占75.81%;3h以后逐渐出现典型症状、体征者30例,占24.19%。

(2)有前驱症状者57例,占45.97%;前驱症状中,剧烈头痛、头晕分别为29例和14例,其他为肢体麻木、烦躁、听力下降等。

高血压基底节区脑出血(附106例报告)【摘要】目的:探讨早期小骨窗开颅显微手术治疗高血压脑出血的临床疗效。

方法:选取我院2004年3月-2014年3月收治的高血压基底节区脑出血患者106例,所有患者均于CT定位下行小骨窗开颅显微手术治疗。

结果:106例患者术后接受综合治疗并动态复查CT,可见血肿完全或基本消失,未发生再出血。

根据治疗前临床评分及GCS评分,近期疗效评定显示:优34例(32.1%),良44例(41.5%),中12例(11.3%),差10例(9.4%),死亡6例(5.7%)。

10例疗效差的患者为基底节区大量出血破入脑室;6例死亡患者为双侧瞳孔散大脑疝形成,均为重型患者。

结果提示轻中型患者近期疗效优良,轻中重型患者远期疗效良好。

结论:CT定位早期小骨窗开颅显微手术治疗高血压基底节区脑出血是一种操作简便、创伤小、效果良好的治疗方法。

【关联词】小骨窗;早期;高血压;基底节区;脑出血【中图分类号】R743.34 【文献标识码】B 【文章编号】1674-8999(2015)9-0821-01引言高血压脑出血(hypertensiveintracerebralhemorrhage,HICH)是临床常见病,发病率、致残率和病死率均较高。

随着社会老龄化及高血压病年轻化的日趋严重,HICH发病率不断上升。

笔者采用早期小骨窗开颅显微手术治疗HICH,取得一定疗效,现报告如下。

1 资料和方法1.1一般资料选取我院2004年3月-2014年3月收治的高血压基底节区脑出血患者106例。

入选标准,有高血压病史,出血部位基底节,出血量大于25ml,排除有严重心、肝、肾功能不全或凝血功能障碍者,既往有脑卒中病史者,脑外伤或脑血管畸形致脑出血者。

其中男52例,女54例,年龄36-71岁,58例患者于发病7h内入院,48例患者于8-24h内入院。

临床表现:意识清楚30例,嗜睡26例,浅昏迷40例,深昏迷10例,其中8例发生脑疝;GCS评分:3分10例,5-7分34例,7分以上62例;神经系统功能缺损:失语62例,面瘫86例,偏瘫98例;影像学表现:106例患者出血部位均位于基底节区,内囊(侧)60例,外囊(侧)46例,其中32例侵犯丘脑,30例破入脑室。

高血压基底出血116例术后死因分析一、研究背景基底节出血是高血压性脑出血最常见的类型,占全部脑出血的30%-50%。

手术治疗是目前治疗高血压基底出血的有效手段之一。

然而,术后死亡率仍然很高。

为了减少手术死亡率,近年来对高血压基底出血的术后死因进行分析研究,以期提高临床治疗水平,减少不必要的死亡。

二、研究对象本研究选取2012年1月至2019年12月期间,全国多家三级医院住院治疗的高血压基底出血术后死亡患者资料116例,所有患者均经颅内减压手术治疗,性别以及年龄均衡,患者术后并发症基本一致。

所有患者均已手术治疗,死亡原因均经过临床及尸检分析确认。

三、研究方法采用回顾性研究的方法,收集高血压基底出血患者术后死因资料。

将患者死因根据出血区域分为基底节、脑干、脑室三类。

经过对死亡患者的相关病史、体征、实验室检查、CT、MRI等资料的分析,综合判断死因,确定死因比例。

四、研究结果从116例高血压基底出血术后死亡患者中,分别有47例(40.52%)、52例(44.83%)和17例(14.65%)死于基底节、脑干、脑室出血,详见下表:死亡原因患者人数死亡比例基底节出血47 40.52%脑干出血52 44.83%脑室出血17 14.65%其中,基底节出血是造成死亡最常见的原因。

病情恶化较快,出血量大,伴有严重的脑压增高,易合并颅内感染,且手术创伤较大,不易控制出血。

脑干出血紧邻脑干的位置,临床表现危重,手术创伤大,出血量大,预后较差。

而脑室出血由于出血范围有限,且涉及到室管膜下神经节的解剖生理结构,故死亡率相对较低。

此外,研究还发现,死亡与患者的年龄、病程、入院血压、术后并发症等均有关系,其中入院血压是影响死亡率的重要因素之一。

患者入院病情较重,血压波动较大,治疗难度加大,手术死亡率自然也会随之增加。

五、研究结论高血压基底出血是一种危急症状,手术治疗是目前治疗该病的有效手段之一。

然而,由于病情危重,手术风险大,加之出血区域复杂,术后死亡仍然很高。

96例高血压性脑出血综合治疗分析孙鹏;于法敖;孙锡萍【摘要】高血压性脑出血系指非外伤性脑实质内的出血.脑出血(intracerebral hemorrhage,ICH)是指非外伤性脑实质内出血,约占所有脑卒中的10%~20%[1].高血压性脑出血( hypertensive intracerebral hemorrhage,HICH)是指在高血压的情况下发生的脑实质内出血,在急性脑血管病中占20%~30%,病死率和致残率都很高.最常见原因为高血压和动脉硬化同时并存,少见原因有:先天性脑血管畸形或动脉瘤、血液病、抗凝或溶栓治疗、脑动脉炎等.本院自2009年4月至2011年4月共收治高血压性脑出血患者96例,现报告如下.【期刊名称】《中国现代药物应用》【年(卷),期】2011(005)022【总页数】1页(P53)【作者】孙鹏;于法敖;孙锡萍【作者单位】266200 山东青岛市即墨市中医医院;266200 山东青岛市即墨市中医医院;266200 山东青岛市即墨市中医医院【正文语种】中文高血压性脑出血系指非外伤性脑实质内的出血。

脑出血(intracerebral hemorrhage,ICH)是指非外伤性脑实质内出血,约占所有脑卒中的10% ~20%[1]。

高血压性脑出血(hypertensive intracerebral hemorrhage,HICH)是指在高血压的情况下发生的脑实质内出血,在急性脑血管病中占20% ~30%,病死率和致残率都很高。

最常见原因为高血压和动脉硬化同时并存,少见原因有:先天性脑血管畸形或动脉瘤、血液病、抗凝或溶栓治疗、脑动脉炎等。

本院自2009年4月至2011年4月共收治高血压性脑出血患者96例,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本组96例患者均有高血压病史,其中男60例,女36例,年龄44~84岁,平均57.5岁。

病程1.5~25年。

本组首次脑出血者76例,占79.2%,2次及2次以上者20例,占20.8%。

高血压基底节区脑出血(附106例报告)

发表时间:2015-10-21T17:13:31.607Z 来源:中医学报》2015年9月作者:李向忠* 李银师蔚[导读] 西安交通大学第二附属医院神经外科陕西西安 710004; *现在陕西省镇安县人民医院神经外科陕西镇安 711500 CT定位早期小骨窗开颅显微手术治疗高血压基底节区脑出血是一种操作简便、创伤小、效果良好的治疗方法。

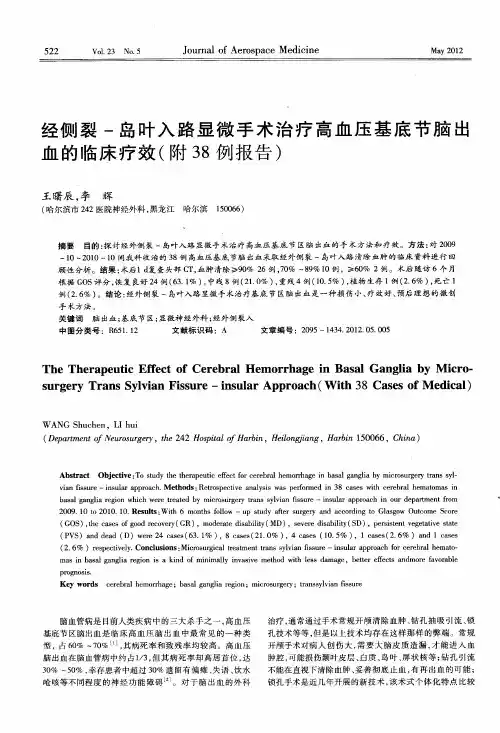

西安交通大学第二附属医院神经外科陕西西安 710004;*现在陕西省镇安县人民医院神经外科陕西镇安 711500 【摘要】目的:探讨早期小骨窗开颅显微手术治疗高血压脑出血的临床疗效。

方法:选取我院2004年3月-2014年3月收治的高血压基底节

区脑出血患者106例,所有患者均于CT定位下行小骨窗开颅显微手术治疗。

结果:106例患者术后接受综合治疗并动态复查CT,可见血肿完全或基本消失,未发生再出血。

根据治疗前临床评分及GCS评分,近期疗效评定显示:优34例(32.1%),良44例(41.5%),中12例(11.3%),差10例(9.4%),死亡6例(5.7%)。

10例疗效差的患者为基底节区大量出血破入脑室;6例死亡患者为双侧瞳孔散大脑疝形成,均为重型患者。

结果提示轻中型患者近期疗效优良,轻中重型患者远期疗效良好。

结论:CT定位早期小骨窗开颅显微手术治疗高血压基底节区脑出血是一种操作简便、创伤小、效果良好的治疗方法。

【关联词】小骨窗;早期;高血压;基底节区;脑出血【中图分类号】R743.34 【文献标识码】B 【文章编号】1674-8999(2015)9-0821-01 引言高血压脑出血(hypertensiveintracerebralhemorrhage,HICH)是临床常见病,发病率、致残率和病死率均较高。

随着社会老龄化及高血压病年轻化的日趋严重,HICH发病率不断上升。

笔者采用早期小骨窗开颅显微手术治疗HICH,取得一定疗效,现报告如下。

1 资料和方法1.1一般资料选取我院2004年3月-2014年3月收治的高血压基底节区脑出血患者106例。

入选标准,有高血压病史,出血部位基底节,出血量大于25ml,排除有严重心、肝、肾功能不全或凝血功能障碍者,既往有脑卒中病史者,脑外伤或脑血管畸形致脑出血者。

其中男52例,女54例,年龄36-71岁,58例患者于发病7h内入院,48例患者于8-24h内入院。

临床表现:意识清楚30例,嗜睡26例,浅昏迷40例,深昏迷10例,其中8例发生脑疝;GCS评分:3分10例,5-7分34例,7分以上62例;神经系统功能缺损:失语62例,面瘫86例,偏瘫98例;影像学表现:106例患者出血部位均位于基底节区,内囊(侧)60例,外囊(侧)46例,其中32例侵犯丘脑,30例破入脑室。

血肿体积:34例小于50ml,54例50-80ml,16例大于80ml,其中2例血肿体积大于l00ml的;临床分级:采用陈衔城等制定的HICH分型标准,根据临床表现、影像学表现及全身状况综合评分:轻型33例,中型46例,重型27例。

1.2方法52例患者行气管插管全麻,54例患者行局部麻醉,30例患者于发病7h内手术,76例患者于7-24h内手术。

术前行头部CT扫描定位切口,长约5cm,钻孔后扩大形成骨窗(直径约

2.5cm),切开硬脑膜,以脑穿针穿刺血肿腔,确认深度及位置后,于显微镜下或冷光源吸引器引导下,循脑穿针道渐进入血肿腔,沿血肿延伸方向依次清除血肿。

与脑组织粘连紧密或视线较差处凝血块可不强行吸除,术中应尽可能于豆纹动脉分支出血处电凝止血。

血肿破入脑室时,脑室内血肿亦应尽可能清除。

观察血肿腔无活动性出血后,贴覆止血材料,常规放置引流后关颅。

于术后第一日复查头部CT,根据残余血肿体积,可于血肿腔或脑室内注入尿激酶,必要时重复操作,动态复查头部CT,一般于48-72h后拔除引流管。

术后保持呼吸道通畅,应用镇静药控制烦躁,静脉应用降压药控制血压,维持在140-150/80-90mmHg。

2 结果

106例患者术后接受综合治疗并动态CT复查,可见血肿完全或基本消失,未发生再出血。

1月后随访,根据治疗前临床评分及GCS评分,近期疗效评定显示:优34例(32.1%),良44例(41.5%),中12例(11.3%),差10例(9.4%),死亡6例(5.7%),10例疗效差的患者为基底节区大量出血破入脑室;6例死亡患者为双侧瞳孔散大脑疝形成,均为重型患者。

结果提示轻中型患者近期疗效优良(表1)。

56例患者随访3-12月,根据GCS评分和Barthel评分,远期疗效评定显示:轻中重型患者远期疗效良好(表2)。

表1近期疗效

手术治疗HICH的目的在于清除血肿,降低颅内压,防止和减少出血后的继发病理改变,使受压的神经元有恢复的可能性[1]。

3.1手术治疗HICH后,血肿直接压迫可造成局部微血管缺血、梗阻、坏死,血肿分解产物的毒性作用使周围脑组织发生水肿、变性和坏死,且随着病程进展而逐渐加重。

HICH后20-30min血肿形成,3h内血肿周围尚未出现水肿,6-7h后水肿出现,血肿周围脑组织坏死,出现不可逆损害,12h后达到中度水肿(水肿/血肿=212.2%),24h后达到重度水肿(水肿/血肿=305.0%)[2]。

基于以上原因,早期或超早期进行手术治疗,能够清除血肿,解除血肿对周围脑组织的压迫,阻断出血后红细胞分解、脑组织水肿等一系列继发病理改变所致的恶性循环,是提高患者生存率、改善患者预后的关键。

HICH手术主要包括大骨瓣开颅或小骨窗开颅清除血肿和穿刺抽吸血肿两种方法,后者是在CT定位或立体定向技术引导下准确穿刺抽吸血肿。

骨瓣开颅清除血肿是治疗HICH的传统手术方法,手术于直视下清除血肿,止血确切。

近年来,小骨窗开颅清除血肿亦得到较多应用[3]。

HICH患者预后与入院时GCS评分、血肿体积、扩展方向、是否破入脑室、手术时机等有关。

术前血肿量大、脑疝形成或术中脑组织塌陷不明显、脑搏动差、水肿较严重患者应及时扩大切口及骨窗,必要时去除骨瓣,以利减压,挽救生命。

术后还应注意全身各脏器功能,防治并发症,以期取得更好的疗效。

参考文献:

[1]赵继宗,神经外科手术精要与并发症[M]北京:北京大学医学出版社,2004:2007-2008

[2]潭源福,黄福鸿,梁裕盛,等。

小骨窗直视下清除高血压性脑出血[J],中国临床神经外科杂志2003,8(5):370-371

[3]孙克华,卢亦成,傅华,高血压脑出血的诊疗进展和预后评价[J】,中国微侵袭神经外科杂志,2004,9(9):429-432。