高血压基底节区脑出血的有效性及安全性对比

- 格式:pdf

- 大小:249.60 KB

- 文档页数:2

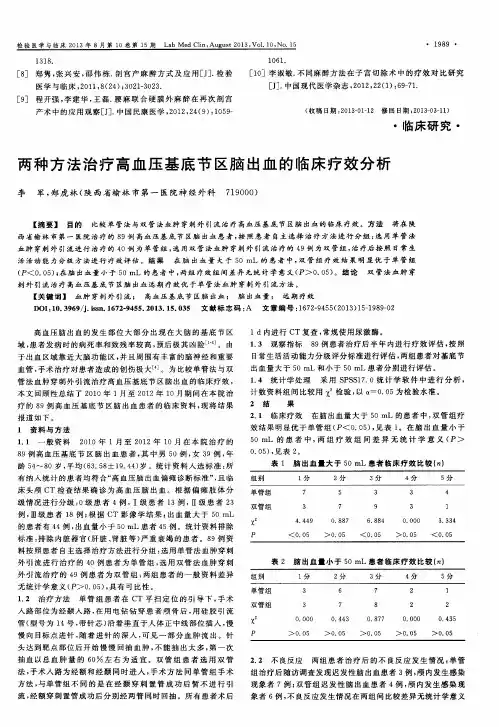

三种手术治疗基底节区高血压脑出血效果比较贾磊;周德宝【摘要】目的:比较微创穿刺引流术、经颞叶入路颞肌下减压术、经侧裂入路去骨瓣减压术治疗临床分级Ⅱ~Ⅲ级基底节区高血压脑出血的效果。

方法选择262例临床分级Ⅱ~Ⅲ级的基底节区高血压脑出血患者。

其中86例患者家属拒绝开颅手术而采用微创穿刺引流术治疗,为 A 组;120例患者采用经颞叶入路颞肌下减压术治疗,为B 组;56例患者采用经侧裂入路去骨瓣减压术治疗,为 C 组。

术后半年患者门诊复查或随访时采用日常生活能力分级(ADL)标准评定各组患者预后。

同时统计各组术后并发症发生情况,包括肺部感染、消化道出血、颅内感染、癫痫、电解质紊乱。

结果各组预后及术后并发症发生情况差异无统计学意义。

结论对于临床分级Ⅱ~Ⅲ级的基底节区高血压脑出血患者,微创穿刺引流术、经颞叶入路颞肌下减压术、经侧裂入路去骨瓣减压术的疗效相当。

综合考虑三种术式优缺点,此类患者应首选用微创穿刺引流术治疗。

【期刊名称】《山东医药》【年(卷),期】2016(056)026【总页数】2页(P67-68)【关键词】基底节;高血压脑出血;微创穿刺引流术;经颞叶入路颞肌下减压术;经侧裂入路去骨瓣减压术【作者】贾磊;周德宝【作者单位】淄博市第一医院,山东淄博 255200;淄博市第一医院,山东淄博255200【正文语种】中文【中图分类】R743.34流行病学调查显示,我国脑出血约占急性脑血管病的20%~30%,其中高血压性脑出血占70%~80%,而基底节区脑出血占40%左右[1]。

目前高血压脑出血的临床治疗方案较多,但是至今仍没有公认的标准治疗方案[2,3]。

微创穿刺引流术、经颞叶入路颞肌下减压术、经侧裂入路去骨瓣减压术三种手术方法都可以用于治疗基底节区高血压脑出血。

2007年1月~2012年5月,我们共收治262例临床分级Ⅱ~Ⅲ级的基底节区高血压脑出血患者,分别上述三种手术方法治疗。

现比较其预后和并发症发生情况。

高血压脑出血是临床当中一种很常见的脑出血形式,它一般的好发部位多在于基底节区。

一:解剖结构,这个地方是大脑中动脉发出动脉的地方,动脉是垂直从大脑中动脉发出,在这个时候长期的高血压,将血管调节的能力损失。

突然之间一过性的高血压则会导致血管受损破裂出血,从而引起高血压性的脑出血,因此一旦发生这个地方的高血压90%以上都是因为高血压引起。

但是也不排除有些动脉瘤或者是动静脉瘘,等等一些形式的出现。

因此及时完善头部ct检查明确这种地方的性质,以及及早的行脑血管造影检查,进一步明确是否是高血压脑出血还是动脉瘤等等一些脑出血的情况,这样是更好有利于患者的康复,以及治疗方案的制定。

高血压脑出血的最常见的部位是壳,它是由出血横纹肌动脉占主导地位的壳破裂引起的。

大脑中动脉传播大脑的表面上,和血管支配大脑的垂直划分。

如果患者有长期高血压和不控制血压,血流会影响血管壁,尤其是当大脑中动脉的侧向分支被分支出来,所述分支中没有的方向发出血液流动,但在垂直方向上。

在此分支血管的血流量的影响是非常严重的,它会导致随着时间的推移粟粒动脉瘤,这可能会导致隐藏的脑出血的危险。

高血压性脑出血是患者的纹状体。

通常,椎动脉分支直接形成直角,这是易于为动脉压冲击其侧壁,这将很容易引起破裂和在这方面的出血。

它会导致患者基底节内囊出血。

高血压脑出血最常见的部位

高血压性脑出血最常发生的部位为基底节的鞘壳和内囊区约占脑出血的70%。

其次比如脑叶、小脑齿状核、脑干这些出血各占了10%,还有高血压性脑出血,最常受累的脑动脉为大脑深动脉深穿支、豆纹动脉,其次是基底动脉脑桥支,还有大脑后动脉丘脑支。

对于高血压性脑出血的患者,比较容易发生平日里不规律服用降压药物的人身上,血压总是波动比较大,忽高忽低。

当患者发生剧烈的运动或者情绪激动的时候,血压突然上升会出现这种脑出血的情况。

所以对于有高血压的患者,平日一定要注意维持血压平稳,这样才可以更好的预防脑出血的发生。

基底节区脑出血保守治疗与手术治疗的疗效对比目的對基底节区脑出血保守治疗与手术治疗方式以及疗效进行详细探究。

方法该次研究方便选取2016年11月—2017年11月该院收治的40例基底节区脑出血患者作为研究对象,根据治疗方式不同,将所有患者分为对照组20例以及观察组20例。

对于对照组患者,采用保守治疗方案,对于观察组患者,采用经外侧裂入路显微手术治疗方案。

根据NIHSS评分减分率,对患者近期治疗效果进行统计和比较;对两组患者死亡率、不良事件发生情况等进行统计和比较。

结果观察组患者VIHSS评分为(7.6±1.6)分,Barthel指数为(74.2±6.7)分,对照组患者VIHSS评分为(13.0±2.3)分,Barthel指数为(55.4±4.6)分。

观察组患者在VIHSS评分及Barthel指数这两个方面均明显优于对照组患者,组间差异有统计学意义(t=6.865 5、7.789 6,P<0.05)。

观察组患者中,有2例患者出现不良事件,发生率为10.0%,对照组患者中,有6例患者出现不良事件,发生率为30.0%,观察组患者不良事件发生率明显低于对照组患者,组间差异有统计学意义(χ2=12.632 1,P<0.05)。

结论与保守治疗相比,采用手术治疗方式,能够有效改善基底节区脑出血患者临床症状,促进预后,提高患者日常生活活动能力。

[Abstract] Objective To study the curative effect of conservative therapy and operative therapy of basal ganglia intracerebral hemorrhage. Methods 40 cases of patients with basal ganglia intracerebral hemorrhage admitted and treated in our hospital from November 2016 to November 2017 were convenient selected and divided into two groups with 20 cases according to different treatment methods,the control group used the conservative treatment plan,while the observation group were treated with microsurgery for lateral fissure approach,and the short-term treatment effect was counted and compared according to the decrease rate of NIHSS score,and the morbidity,and occurrence of adverse events were counted and compared between the two groups. Results The VIHSS score,Barthel index in the observation group were obviously better than those in the control group,[(7.6±1.6)points,(74.2±6.7)points vs (13.0±2.3)points,(55.4±4.6)points],and the differences were statistically significant(t=6.865 5,7.789 6,P<0.05),and in the observation group,there were 2 cases with adverse events,and the incidence rate was 10.0%,and in the control group,there were 6 cases with adverse events,and the incidence rate was 30.0%,and the incidence rate of adverse events was obviously lower than that in the control group,and the differences were statistically significant (χ2=12.632 1,P<0.05). Conclusion The operative therapy can more effectively improve the clinical symptoms of patients with basal ganglia intracerebral hemorrhage compared with that of conservative therapy,thus promoting the prognosis and improving the Barthel.[Key words] Basal ganglia intracerebral hemorrhage;Conservative therapy;Puncture;Drainage;Curative effect 高血压脑出血为临床常见高血压严重并发症之一,具有发病率高、起病急、病情重、致残致死率高等特点,多发于小脑、脑干、大脑基底节等部位,其中以基底节部位最为常见,约占高血压脑出血的60%。

经外侧裂入路与颞叶皮层入路治疗基底节区高血压脑出血疗效比较摘要:目的:探究经外侧裂入路与颞叶皮层入路治疗基底节区高血压脑出血的治疗效果。

方法:选取本院接收的基底节区高血压脑出血的患者120例,随机分成观察组和对照组,观察组采取经外侧裂入路治疗方式,对照组采取颞叶皮层入路治疗方式,对比两组患者的治疗效果。

结果:观察组患者24小时血肿清除与术后恢复情况明显优于对照组,结果(P<0.05)为差异有统计学意义。

结论:经外侧裂入路治疗基底节区高血压脑出血能有效清除血肿组织,提升患者的恢复效果,提升患者的预后及生活质量。

关键词:外侧裂入路;颞叶皮层入路;基底节区;高血压脑出血高血压脑出血是指优于血压升高导致脑实质或脑室内出血,但排除外因导致脑出血的一种情况。

高血压宝出血又称为脑溢血、出血性卒中,具有发病快、病情发展严重、预后差等特点。

基底区是脑出血的常见部位,占到脑出血中体的53.36%。

目前治疗高血压脑出血的主要是通过外科手术清除血肿,降低高颅压。

为更好提升手术治疗效果,快速清除脑内血肿,故本院进行此次实验,现总结如下:1.一般资料与方法1.1一般资料选取2013年2月~2015年9月本院接收的基底节区高血压脑出血的患者120例所有患者均符合基底节区高血压脑出血的临床诊断标准,并已经排除合并患有心、肝、肾严重功能障碍、精神认知障碍的患者[1]。

将患者随机分成观察组与对照组,观察组有患者60例,其中男性患者有41例,女性患者19例,年龄36~61岁,颅内血块为(41.27±8.47)ml,发病至手术时间为(3.8±2.63)h,高血压是(7.1±3.23)a;对照组有患者60例,男性有43例,女性有17例,年龄36~59属于,颅内血块为(39.47±9.63)ml,发病至手术时间为(4.01±2.85)h,高血压是(7.43±2.67)a。

对比两组患者的一般资料,结果(P>0.05)为差异无统计学意义。

常见脑出血部位辨识,建议收藏常见脑出血部位:(1)基底节区出血:基底节区是最常见的脑出血部位,豆纹动脉的破裂出血血肿即位于基底节。

基底节出血又可以细分为:壳核出血,丘脑出血,尾状核头出血等。

壳核和丘脑是高血压性脑出血的两个最常见部位。

它们被内囊后肢所分隔,下行运动纤维、上行感觉纤维以及视辐射穿行其中。

外侧(壳核)或内侧(丘脑)扩张血肿压迫这些纤维产生对侧运动、感觉功能障碍,典型可见三偏体征(病灶对侧偏瘫、偏身感觉缺失和偏盲等);大量出血可出现意识障碍;也可穿破脑组织进入脑室,出现血性CSF(脑脊液),直接穿破皮质者不常见。

①壳核出血(putamen hemorrhage):基底节区的壳核是较为常见的出血部位,约占50%~60%,主要有豆纹动脉外侧在破裂引起,出血后可突破至内囊,临床表现与血肿的部位和血肿量有关,中大量出血时常见的症状主要表现为内囊受损的引起的对侧偏瘫,还可有双眼向病灶一侧凝视,偏身感觉障碍等。

出血量大时影响脑脊液的循环,压迫脑组织产生短时间内昏迷、呼吸心跳受影响,甚至出现短时间内死亡,出血量小时仅表现为肢体症状,临床上较为多见。

内囊外型出血1.高血压性脑出血最常见的类型2.多由外侧豆纹动脉破裂引起3.内囊三偏征(对侧偏身感觉障碍,偏盲及偏瘫)+失语②丘脑出血(thalamic hemorrhage):相对壳核出血发生率较低,主要由于丘脑穿支动脉或者丘脑膝状体动脉破裂导致,由丘脑膝状体动脉和丘脑穿通动脉破裂所致,产生较明显感觉障碍,短暂的同向性偏盲;出血灶压迫皮质语言中枢可产生失语症,丘脑局灶性出血可出现独立的失语综合征,预后好。

丘脑出血特点是:上下肢瘫痪较均等,深感觉(浅感觉:痛、温、触觉。

深感觉:来自肌肉、肌腱、骨膜和关节的本体感觉,如运动觉、位置觉振动觉。

复合感觉:定位觉、两点辨别觉、图形觉和实体觉等)障碍较突出;大量出血使中脑上视中枢受损,眼球向下偏斜,如凝视鼻尖(落日征);意识障碍多见且较重,出血波及丘脑下部或破入第三脑室则昏迷加深,瞳孔缩小,出现去皮质强直(无意识的睁眼闭眼,光反射、角膜反射存在,对外界刺激无反应,“上肢屈曲、下肢伸直”)等;累及丘脑底核或纹状体可见偏身舞蹈-投掷样运动;如出血量大使壳核和丘脑均受累,难以区分出血起始部位,称为基底核区出血。

不同手术方式治疗高血压基底节区出血对比研究刘保华;熊方令;高明明;袁璞;张怀兵;朱宗锦;聂文臣;蔡旺【摘要】Objective To investigate the three neurosurgical procedures for the hypertensive basal ganglia hemorrhage and select a proper surgical treatment for individual.Methods The clinical data of 457 patents with hypertensive basal ganglia hemorrhage from January 2007 to November 2015,treated by neurosurgical procedures,were reviewed retrospectively.The comparison of intracranial pressure,occurrence of complications and neurological outcome in the three groups who were treated by conventional open craniotomy (COC),small craniotomy (SC) and skull puncture and drainage (SPD) were performed.Results The values of intracranial pressure were lower in the group of COC than that of SC after 24 hours post operation.The incidence of pulmonary infection,incision of tracheal and abdominal distension in the group of COC was lower than that of SC and SPD.And there were no difference between the three groups in the incidence of alimentary tract hemorrhage.Moreover,the incidence of postoperative re-bleeding and mortality were higher in SPD group,in comparison with COC and SC group.There was no significant difference in mortality between the COC and SC groups.The well rate in the COC group is better than that of SC group and SPD group.Conclusion Different neurosurgical procedures have different indications.The neurosurgery through the individualized approach and microneurosurgical technique may decrease the complications and mortality and improveprognosis in the patient with hypertensive basal ganglia hemorrhage.%目的探讨3种治疗高血压基底节区出血手术方式的优缺点,选择适当的外科治疗方法.方法回顾分析2007年1月~2015年11月手术治疗的457例高血压性基底节出血患者的临床资料.比较采用骨瓣开颅血肿清除术、小骨瓣开颅血肿清除及锥颅血肿引流术式患者术后颅内压变化、并发症的发生及其预后.结果术后24 h后常规骨瓣开颅组颅内压较小骨瓣组低;小骨瓣组及锥颅组较常规骨瓣开颅组肺部感染、气管切开率、腹胀发生率高,3组消化道出血发生率的差异无统计学意义;锥颅组再出血率及死亡率较常规骨瓣组及小骨瓣组高,骨瓣开颅组与小骨瓣开颅组死亡率的差异无统计学意义;骨瓣开颅组的恢复良好率高于小骨瓣开颅组及锥颅组.结论不同手术方式有不同的适应证,个体化治疗,利用微创理念和显微神经外科技术治疗高血压基底节出血,可以减少并发症及死亡率,提高生存质量,改善预后.【期刊名称】《临床神经外科杂志》【年(卷),期】2017(014)003【总页数】4页(P235-237,240)【关键词】高血压基底节区出血;神经外科手术;疗效【作者】刘保华;熊方令;高明明;袁璞;张怀兵;朱宗锦;聂文臣;蔡旺【作者单位】223800 宿迁,南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院神经外科;223800 宿迁,南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院神经外科;223800 宿迁,南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院神经外科;223800 宿迁,南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院神经外科;223800 宿迁,南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院神经外科;223800 宿迁,南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院神经外科;223800 宿迁,南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院神经外科;223800 宿迁,南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院神经外科【正文语种】中文【中图分类】R743.34高血压脑出血(hypertensive intracerebral hemorrhage, HICH )是一种终末期疾病,是基层神经外科医师面临的最常见疾病之一。

高血压基底节区脑出血的有效性及安全性对比

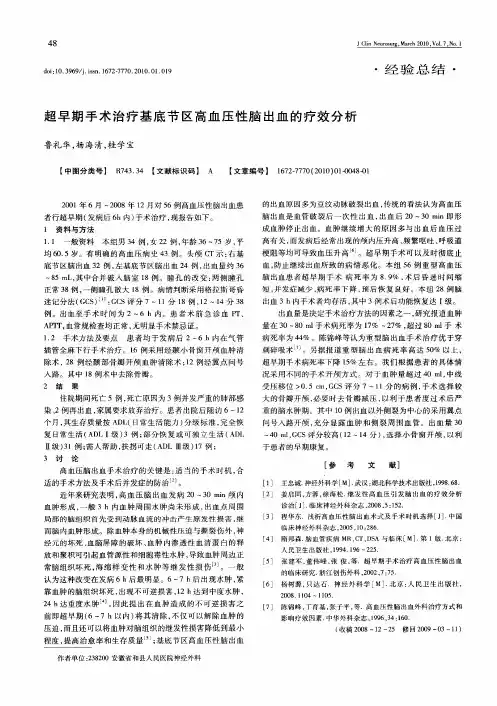

发表时间:2018-10-22T14:46:55.113Z 来源:《中国结合医学杂志》2018年4期作者:林林[导读] 目的:探讨高血压基底节区脑出血患者实施神经内镜手术与显微镜手术治疗的效果。

平江县第一人民医院神经外科 414500 【摘要】目的:探讨高血压基底节区脑出血患者实施神经内镜手术与显微镜手术治疗的效果。

方法:时间段:2016年12月-2018年5月,研究对象:本院收治的高血压基底节区脑出血患者88例,按随机表法分为实验组(44例)、对照组(44例),对照组:显微镜手术治疗,实验组:神经内镜手术治疗,对比两组并发症发生率、昏迷评分、手术指标(手术时间、术中出血量、住院时间、血肿清除程度)。

结果:实验组并发症发生率(4.54%vs20.45%)、昏迷评分低于对照组,手术指标优于对照组,P<0.05。

结论:高血压基底节区脑出血患者实施神经内镜手术治疗效果明显,可以明显降低患者术后并发症,提高血肿清除程度,值得临床推广借鉴。

【关键词】神经内镜;显微镜;高血压基底节区脑出血;有效性;安全性

高血压基底节区脑出血中最常见的为壳核和丘脑出血,其为非创伤性颅内出血最常见的病因,产生的主要原因在于高血压伴发脑小动脉病变,血压突然升高导致动脉突然破裂,病情发展较快,死亡率较高,临床上多采用血肿清除术进行治疗[1]。

随着近年来随着微创技术的推广和应用,为了探讨神经内镜手术与显微镜手术治疗高血压基底节区脑出血的效果,本次随机选择88例患者,进行本次研究,现总结如下:

1.资料与方法

1.1一般资料

纳入88例本院收治的高血压基底节区脑出血患者,将其分为2组。

纳入标准:自愿签署知情同意书患者,符合诊断标准(WHO制定的相关标准)的患者。

排除标准:脑干出血患者,颅内动脉瘤患者,合并严重脏器损伤患者,脏器功能衰竭患者。

实验组:男:23例,女:21例,年龄:50-72岁,平均年龄:60.5±9.5岁,血肿量:31-51ml,平均血肿量:40.5±8.8ml,发病到手术时间:1-23h,平均时间:11.5±10.5h。

对照组:男:22例,女:22例,年龄:51-73岁,平均年龄:61.5±10.5岁,血肿量:33-58ml,平均血肿量:45.5±11.5ml,发病到手术时间:0.5-24h,平均时间:12.25±11.25h。

对比两组患者资料,无明显差异,符合临床研究标准。

1.2方法

对照组:显微镜手术,对患者进行头颅CT扫描,经翼点处入路,采取小骨颅术进行治疗,将骨窗扩大后,剪开硬脑膜,对皮层电灼后,借助脑穿刺针对血肿腔进行清除,借助显微镜打开蛛网膜,将脑脊液排出,打开侧列,在显微镜引导下吸除血肿,对其进行压迫止血,后缝合切口[2]。

实验组:神经内镜手术,对患者进行头颅CT扫描,钻空处以血肿中心利颅骨内板最接近位置和血肿量最多层面,切口位置的选择以骨孔作为中心,行一3-4cm的切口,颅骨孔直径2-3cm,切开硬脑膜,并借助脑探针对血肿腔进行穿刺,成功后,吸取血肿,沿穿刺方向将内镜置入血肿腔,在其辅助下清除血肿,并采用电凝止血,后缝合切口[3]。

1.3观察指标与评价标准

分析两组患者并发症发生率(切口感染、下肢深静脉血栓、获得性肺炎)、昏迷评分(哥拉斯哥昏迷评分)、手术指标。

1.4统计学处理

采用SPSS19.0分析,两组患者计量资料(昏迷评分(哥拉斯哥昏迷评分)、手术指标)用t、()表示;计数资料(并发症发生率)用、%表示,临床研究资料对比,P值区间在0.00-0.05之间,差异显著,具有统计意义。

2.结果

2.1并发症发生率对比

并发症发生率对比,详见表1。

表1 并发症发生率对比(n、%)

3.讨论

高血压基底节区脑出血死亡率较高,目前临床上多采用开颅手术、显微镜手术、微创手术等进行治疗,常规手术方法虽然可以有效的缓解和改善患者的临床症状,但其预后较差[4]。

本次研究中,实验组并发症发生率为4.54%,昏迷评分1分占比0.00%、2分占比4.54%、3分占比9.09%、4分占比27.27%、5分占比59.09%,手术时间122.39±35.69min、术中出血量43.69±10.95ml、住院时间16.29±4.63d、血肿清除程度90.93±9.89%,分析:显微镜引导下手术可有效清除血肿,在手术中可以明显的避开大血管和重要的脑组织,减少手术对脑组织细胞的神经细胞的损伤,减少并发症的发生率,但其存在一定的缺陷,在显微镜下对于较深的血肿会存在止血不彻底、手术视野清晰度不高[5]。

神经内镜手术治疗,可以充分的暴

露血肿部位,扩大手术操作视野,便于医生更好的观察脑组织的结果和血脂,达到快速清除血肿的目的,其手术切口较小,操作简单,可以明显减少对神经的损伤,缩短手术时间[6]。

综合上述,高血压基底节区脑出血患者实施神经内镜手术治疗效果明显,可以明显降低患者术后并发症,提高血肿清除程度,缩短手术时间,降低术中出血了,值得临床推广借鉴。

参考文献:

[1]齐亮,韩辉,郑金玉等.神经内镜手术与显微镜手术治疗高血压基底节区脑出血的有效性及安全性研究[J].神经损伤与功能重建,2018,13(01):29-30.

[2]何春,徐小青.神经内镜与小骨窗手术治疗高血压基底节区脑出血的效果对比[J].世界最新医学信息文摘,2017,17(90):291.

[3]何亚文,梁亚明,卢伟坤等.神经内镜与显微手术两种术式治疗高血压基底节区脑出血的疗效对比分析[J].中国实用医药,2017,12(12):54-56.

[4]张文学.神经内镜与显微手术两种术式治疗高血压基底节区脑出血的疗效对比分析[J].中国现代药物应用,2016,10(07):33-34.

[5]黄建荣.神经内镜微创手术和开颅血肿清除术治疗基底节区高血压脑出血疗效对比研究[J].中国医学工程,2015,23(10):3-4.

[6]彭永东,林发牧,许小兵.完全神经内镜与显微手术治疗高血压基底节区脑出血对比研究[J].当代医学,2015,21(10):70-71.。