城市公共设施用地的规划布置

- 格式:pptx

- 大小:785.52 KB

- 文档页数:12

南京市公共设施配套规划标准1 总则为在城市建立完备、安全、便捷、高效、舒适的公共服务设施配套体系,全面提升南京城市规划建设水平和生活环境质量,实现城市规划编制和管理的标准化、规范化,根据《南京市城市规划条例》以及其它相关法律和法规规定,制定本标准(以下简称《标准》)。

本《标准》以国家、省、市和部门的有关规范及标准为依据,吸取有关公共设施配套规划、建设的成熟经验,参照同类城市技术标准与准则,并结合南京市城市发展的目标要求和实际情况制定。

本《标准》主要用于指导南京城市规划编制和建设管理,并为公共设施实施和运营管理提供参考。

新建地区编制规划时应依据本《标准》提出的标准和布局形式安排各类公共设施用地。

新建地区进行具体的建设管理时,应按编制的规划和本《标准》控制预留用地,保证公共设施的配套建设。

在进行已建成区的更新改造时,应结合人口情况和实际需求,在既有设施基础上进行优化完善,鼓励功能混合、提高使用效率,保证设施配套的服务水平,对设施的布局形式不做硬性要求。

保障房片区的公共设施配套,要根据人口规模和结构进行针对性核算,保障基本公共服务的均等性。

基于发展基本公共服务的要求,遵循公益性设施优先、集约节约用地、复合利用空间、因地制宜、合理布局的原则,进行公共设施配套规划。

在具体的规划编制和建设管理中应用本《标准》时,应衔接各类相关专项规划,并应综合考虑以下因素:行政辖区及其管理要求、各类设施服务范围和人口规模、现状及周边用地和设施情况等,设施项目、规模及布局可结合实际作适当调整。

本《标准》提出的公共设施配套标准中涉及用地的为刚性规定,新建地区规划建设时必须予以保证,已建成区尽量通过用地盘整达到标准。

用地上配套公共设施的开发建设强度,可根据服务范围内住宅的开发强度和人口规模做适当调整。

进行规划编制和管理时,除执行本《标准》外,还应符合国家、省和市现行的有关法律、法规及其它强制性标准的规定。

2 公共设施的分级和分类公共设施的分级公共设施按市级、地区级、居住社区级、基层社区级四级配置。

公共设施用地如何分类和分布规划呢公共设施用地一、公共设施用地如何分类和分布规划呢公共设施用地如何分类和分布规划呢城市公共设施是以公共利益和设施的可公共使用为基本特征,城市公共设施的内容设置及其规模大小与城市的职能和规模相关联,城市公共设施的内容与规模在一定程度上反映出城市的性质、城市的物质生活与文化生活水平和城市的文明程度,城市公共设施一般包含有建筑、场地、绿地及附属设备等。

2.等级分类(1)按使用性质分类:依照国标《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB137-90)规定,城市公共设施分为八类:①行政办公类;②商业金融类;③文化娱乐类;④体育类;⑤医疗卫生类;⑥大专院校、科研设计类;⑦文物古迹类;⑧其他类。

(2)按公共设施的服务范围分类:①市级;②居住区级;③小区级。

3.用地指标公共设施用地指标的确定,要从城市对设置的目的、功能要求、分布特点、经济、现状条件等多方面分析研究。

1980年原国家建委公布的“城市规划定额指标暂行规定”,1990年建设部颁布国标城市用地分类与规划建设用地标准“规范”,可作为拟定指标的参考。

4.公共设施的分布规划公共设施的规划布置要求包括:公共设施项目要配套齐全;服务半径合理;与交通组织结合好;按公共设施本身特点及对环境的要求进行布置;考虑城市景观组织的要求、合理的建设顺序;充分利用城市原有设施等。

公共设施分布规划要考虑以下方面:(1)公共设施项目要合理地配置;(2)公共设施要按照与居民生活的密切程度确定合理的服务半径;(3)公共设施的分布要结合城市道路与交通规划考虑;(4)根据公共设施本身的特点及其对环境的要求进行布置;(5)公共设施布置要考虑城市景观组织的要求;(6)公共设施的分布要考虑合理的建设顺序,并留有余地;(7)公共设施的布置要充分利用城市原有基础二、公共设施用地什么意思一、公共设施用地什么意思公共服务设施用地简称公建用地。

是与居住人口规模相对应而配建的、为居民服务和使用的各类设施的用地,并包括建筑基底占地及其所属场院、绿地和配建停车场等。

城市公共设施规划标准第一章总那么1.0.1为确定城市居住区级以上布局比拟集中的行政办公、商业、金融、文化娱乐、体育、医疗卫生、教育、社会福利等公共设施规划技术标准,制定本标准。

1.0.2本标准适用于县级市以上城市总体规划中的公共设施规划。

县城总体规划可参照本标准编制。

1.0.3本标准不包括工业区、仓库区、居住区、居住小区内配套公共设施的规划技术标准内容。

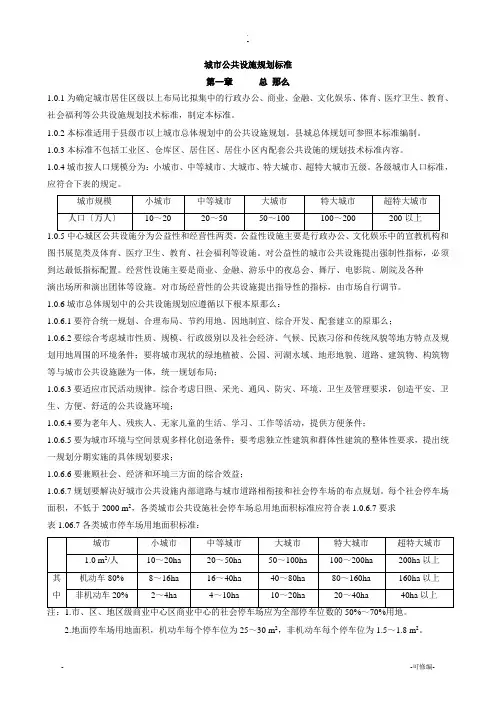

1.0.4城市按人口规模分为:小城市、中等城市、大城市、特大城市、超特大城市五级。

各级城市人口标准,应符合下表的规定。

图书展览类及体育、医疗卫生、教育、社会福利等设施。

对公益性的城市公共设施提出强制性指标,必须到达最低指标配置。

经营性设施主要是商业、金融、游乐中的夜总会、舞厅、电影院、剧院及各种演出场所和演出团体等设施。

对市场经营性的公共设施提出指导性的指标,由市场自行调节。

1.0.6城市总体规划中的公共设施规划应遵循以下根本原那么:1.0.6.1要符合统一规划、合理布局、节约用地、因地制宜、综合开发、配套建立的原那么;1.0.6.2要综合考虑城市性质、规模、行政级别以及社会经济、气候、民族习俗和传统风貌等地方特点及规划用地周围的环境条件;要将城市现状的绿地植被、公园、河湖水域、地形地貌、道路、建筑物、构筑物等与城市公共设施融为一体,统一规划布局;1.0.6.3要适应市民活动规律。

综合考虑日照、采光、通风、防灾、环境、卫生及管理要求,创造平安、卫生、方便、舒适的公共设施环境;1.0.6.4要为老年人、残疾人、无家儿童的生活、学习、工作等活动,提供方便条件;1.0.6.5要为城市环境与空间景观多样化创造条件;要考虑独立性建筑和群体性建筑的整体性要求,提出统一规划分期实施的具体规划要求;1.0.6.6要兼顾社会、经济和环境三方面的综合效益;1.0.6.7规划要解决好城市公共设施内部道路与城市道路相衔接和社会停车场的布点规划。

每个社会停车场面积,不低于2000 m2,各类城市公共设施社会停车场总用地面积标准应符合表1.0.6.7要求表1.06.7各类城市停车场用地面积标准:2.地面停车场用地面积,机动车每个停车位为25~30 m2,非机动车每个停车位为1.5~1.8 m2。

第四章公共服务设施用地的规划布置本次课重点:1. 公共服务设施的规划布置;2. 居住区公共服务设施的发展趋势及应对设计本次课难点:公共服务设施的规划布置第一节公共服务设施的构成与分类一、公共服务设施的概念1.居住区公共服务设施(也称配套公建)是指作为城市居住区中的配建项目,其功能主要是满足除居住以外的居民相关生活需求。

在以往约定俗成概念的基础上可归纳定义为:居住区公共服务设施是主要为满足居住区居民生活需要所配套建设的,与一定居住区人口规模相互对应的,为居民服务和使用的各类设施。

2.配建水平是指居住区配建的各级和各类公共服务设施应该与居住区的人口规模相适应,同时应该与住宅同步规划、同步建设、同时投入使用。

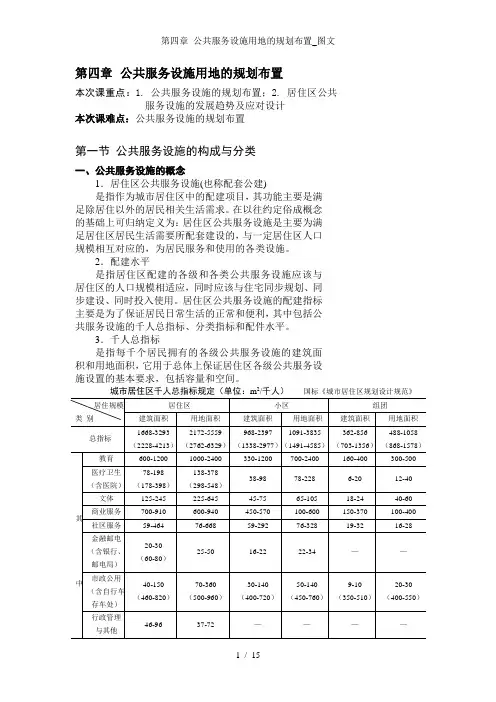

居住区公共服务设施的配建指标主要是为了保证居民日常生活的正常和便利,其中包括公共服务设施的千人总指标、分类指标和配件水平。

3.千人总指标是指每千个居民拥有的各级公共服务设施的建筑面积和用地面积,它用于总体上保证居住区各级公共服务设施设置的基本要求,包括容量和空间。

24.分类指标是指每千居民拥有各类公共服务设施的建筑面积和用地面积,它用于总体上保证居住区各类公共服务设施设置的基本要求,包括容量和空间。

二、居住区公共服务设施的分类一般而言,居住区的公共服务设施可分为公益性设施和盈利性设施两大类。

按其服务的内容,又可分为商业设施、教育设施、文化运动设施、医护设施、社区设施五类。

在某些情况下,公益性设施与盈利性设施的界线并不十分清晰,一些公益性的设施可能并不是纯公益性的,如某些特殊类型的教育设施和医护设施。

同时,一些公共服务设施也越来越趋向于功能的综合化,因此变得很难明确地将它们划归在某一个服务内容中,如社区中心可能是上述四种类型公共服务设施的综合体,等等,如表5-1。

表5-1 居住区公共设施分类类型主要设施性质商业设施24小时小型超市、菜市场、综合百货商店、旅店、饭馆、银行、邮电局、储蓄所等盈利性教育设施托儿所、幼儿园、小学、普通中学等公益性文化运动设施文化活动中心(文化馆)、文化活动站、居民运动场、社区棋牌室、社区健身中心等公益性、盈利性医护设施门诊所、卫生站、医院(200~300床)公益性社区设施社区活动(服务)中心、物业管理公司、街道办事处公益性注:超市是具有综合功能的设施,根据不同情况可代表表中其他商业设施。

成都市公建配套设施规划导则成都市规划管理局成都市规划设计研究院2010.10编制单位:成都市规划设计研究院资质等级:规划甲级[建]城规编第(081126)院长:胡滨(注册规划师、高级工程师)副院长:曾九利(注册规划师、高级工程师)副院长:潘振(高级工程师)项目名称:成都市公建配套设施规划导则项目编号:2010AQTCDXXXX308项目主管:曾九利(注册规划师、高级工程师)项目负责人:何旻(注册规划师)编制人员:唐鹏(规划师)杨萧(规划师)王勇(高级工程师)薛爽(规划师)陈茜(规划师)王天佑(助理规划师)目录1.总则 (1)1.1编制目的 (1)1.2编制原则 (1)1.3编制依据 (2)1.4研究对象 (2)1.5适用范围 (2)1.6应用原则 (3)2.分级分类 (3)2.1公建配套设施分级 (3)2.2公建配套设施分类 (4)3.公建配套设施规划导则 (5)3.1居住区级公建配套设施 (5)3.2基层社区级公建配套设施 (11)3.3商业街 (16)3.4项目配建 (17)4.附则 (18)1.总则1.1编制目的为实现建设“世界现代田园城市”的目标,形成现代化的城市功能,塑造成都市宜居、高品质的生活环境,提升城市公共服务水平,实现公建配套设施规划编制和管理的标准化、规范化,特制定本规划导则,以建立完备、安全、便捷、高效、舒适的“世界现代田园城市”公建配套设施体系。

1.2编制原则以“以人为本”为总原则,按照“世界现代田园城市”“九化”要求提升公建配套设施规划建设水平,促进公建配套设施实现“五个优化”。

1.2.1 优化功能根据新的形势以及居民不断提升的公共服务需求,进一步优化公建配套设施功能,如提升文化、体育、休闲功能,强化社区服务职能等等。

1.2.2 优化标准整合提升各类公建配套设施标准,形成统一的公建配套设施标准体系和统筹的配置方式。

1.2.3 优化布局引导公建配套设施集中集约建设,功能复合集成,形成有特色、有活力、易识别的中心场所,方便居民使用,并有利于提高土地利用效率,有利于规划控制、实施和管理。

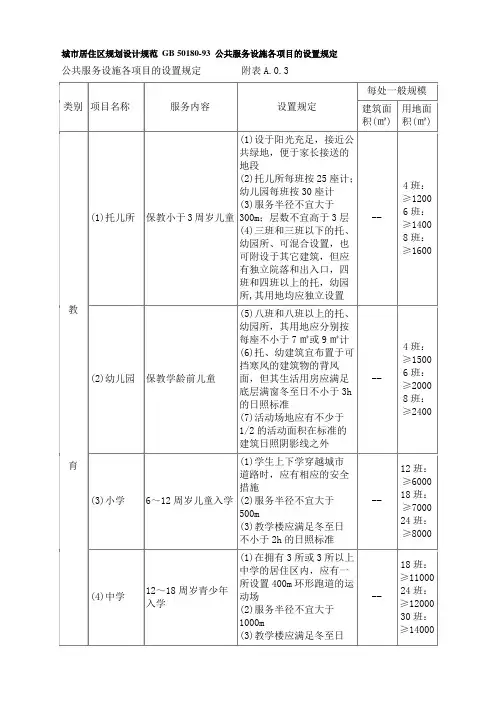

城市居住区规划设计规范--公共服务设施城市居住区规划设计规范--公共服务设施??????61>.0.1居住区公共服务设施(也称配套公建),应包括:教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、市政公用、行政管理和其他八类设施。

6.0.2居住区配套公建的配建水平,必须与居住人口规模相对应。

并应与住宅同步规划、同步建设和同时投入使用。

6.0.3居住区配套公建的项目,应符合本规范附录A第A.0.6条规定。

配建指标,应以表6.0.3规定的千人总指标和分类指标控制,并应遵循下列原则:6.0.3.1各地应按表6.0.3中规定所确定的本规范附录A第6.0.6条中有关项目及其具体指标控制;6.0.3.2本规范附录A第A.0.6条和表6.0.3在使用时可根据选用的规划组织结构类型和规划用地四周的设施条件,对配建项目进行合理的归并、调整,但不应少于与其居住人口规模相对应的应配建项目与千人总指标;6.0.3.3当规划用地内的居住人口规模界于组团和小区之间或小区和居住区之间时,除配建下一级应配建的项目外,还应根据所增人数及规划用地周围的设施条件,增配高一级的有关项目及增加有关指标;公共服务设施控制指标(平方米/千人)表6.0.3略注:①居住区级指标含小区和组团级指标,小区级含组团级指标;②公共服务设施总用地的控制指标应符合表3.0.2规定;③总指标未含其它类,使用时应根据规划设计要求确定本类面积指标;④小区医疗卫生类未含门诊所;⑤市政公用类未含锅炉房。

在采暖地区应自行确定。

6.0.3.4地处流动人口较多的居住区,应根据不同性质的流动人口数量,增设有关项目及增加相应面积;6.0.3.5在Ⅰ、Ⅶ建筑气候区和处于山地的居住区,其商业服务设施的配建项目和面积可酌情增加,但应符合当地城市规划管理部门的有关规定;6.0.3.6旧区改造和城市边缘的居住区,其配建项目与千人总指标可酌情增减,但应符合当地城市规划管理部门的有关规定;6.0.3.7凡国家确定的一、二类人防重点城市均应按国家人防部门的有关规定配建防空地下室,并应遵循平战结合的原则,与城市地下空间规划相结合,统筹安排。

1城市公共服务设施规划1.1公共设施用地规划1.1.1公共设施用地规划原则1.强化城市中心,完善城市功能。

2.合理利用土地,发挥经济效益。

3.理清服务等级,建立完整服务体系。

4.重点与均衡相结合,完善基本功能,培育特色区域。

5.适应发展需要,适当超前布局。

1.1.2在中心城区规划2个市级中心、3个城市副中心、4个边缘组团中心。

1.市级中心包括:苏州主城中心、东部新城中心。

苏州主城中心主要承担城市级的行政、大型商业零售、金融、文化娱乐、体育、医疗等综合服务功能;东部新城中心主要承担市级商务办公、金融、信息服务等生产服务功能,同时配备相对完备的生活服务设施。

两大市级服务中心各自的主导功能应辐射至市域范围。

2.副中心包括:古城中心、平江片区中心、吴中片区中心。

古城中心主要承担旅游服务、文化产业功能;相城区中心结合未来高速铁路车站建设,应具备商业零售、商务办公、商贸物流、餐饮娱乐等综合服务功能;吴中区中心应在现有基础上提升功能,建设辐射范围覆盖南部城区的综合服务中心。

3.边缘组团中心包括:浒关片区中心、木渎片区中心、越溪片区中心、车坊片区中心。

各片区中心为本片区提供相应的商业、文化、医疗、体育、娱乐、办公等配套服务设施。

1.2行政办公用地规划1.2.1现状及问题现状行政办公用地规模为263公顷,占城市建设用地比例为0.93%,人均1.19平方米。

虽然比例适宜,但市属行政办公用地主要位于苏州主城,尤其是原古城内的市属行政用地与居住、商业用地混杂,既增加了古城交通压力,又不利于提高行政办公效率,因此市属行政功能应逐步退出古城,向新的苏州主城中心集中。

1.2.2行政办公用地规划规划行政办公用地356公顷,占城市建设总用地的0.96%。

其中各级行政办公用地布局规划如下:1.市属行政办公功能逐步退出古城,集中布局在现高新技术开发区。

2.园区行政中心搬迁至金鸡湖东。

在金鸡湖西商务中心集中布局市级办公用地。

3.相城区行政办公用地集中布局于相成区行政中心现址。

合肥市城市基本公共服务设施规划导则规划编制工作领导小组办公室规划编制组2015年2月目录1范围 (2)2规范性引用文件 (2)3术语和定义 (2)4总则 (2)5社会公共服务设施的分类分级 (3)6公共教育设施规划布局与设置标准 (3)7公共文化设施规划布局与设置标准 (6)8公共体育设施规划布局与设置标准 (9)9基本医疗卫生设施规划布局与设置标准 (12)10社会保障设施规划布局与设置标准 (16)11公共安全设施规划布局与设置标准 (18)12基层社区公共服务设施规划布局与设置标准 (20)附录A (资料性附录)条文说明 (24)1范围本标准规定了合肥市城乡公共服务设施的分类分级、选址布局原则和规划配置标准。

本标准适用于合肥市主城区范围内城乡公益性公共服务设施的规划与管理。

主城区以外各级城镇、用地特别紧张的旧城区的公共服务设施可参照本标准进行差别化配置。

2规范性引用文件下列标准对于本标准的应用是必不可少的。

凡是标注日期的引用标准,仅所标注日期的版本适用于本标准。

凡是不标注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。

具体引用文件包括:GB50180-93 城市居住区规划设计规范(2002年版)GB50442-2008城市公共服务设施规范GB 50188 镇规划标准GB/T 50280 城市规划基本术语标准以及其它规范(详见附录条文说明)。

3术语和定义社会公共服务设施指为社会服务的公共教育设施、公共文化设施、公共体育设施、基本医疗卫生设施、社会保障设施、公共安全设施。

基层社会公共服务设施特指街道社区服务中心、派出所;社区服务站、警务室、菜市场以及村级公共服务设施。

4总则1. 社会公共服务设施规划应以保障民生,实现社会基本公共服务的均等化为目标,统筹布局,集约节约用地。

2. 社会公共服务设施规划布局时,宜将同级别的公共服务设施集中布置,形成不同层级的社区服务中心(站),提升服务效率。

3. 社会公共服务设施的配置应与服务的人口规模和服务范围相适应,服务范围应兼顾行政层级,考虑现状设施分布对实际服务范围的影响。

南京市公共设施配套规划标准1 总则1.1 为在城市建立完备、安全、便捷、高效、舒适的公共服务设施配套体系,全面提升南京城市规划建设水平和生活环境质量,实现城市规划编制和管理的标准化、规范化,根据《南京市城市规划条例》以及其它相关法律和法规规定,制定本标准(以下简称《标准》)。

1.2 本《标准》以国家、省、市和部门的有关规范及标准为依据,吸取有关公共设施配套规划、建设的成熟经验,参照同类城市技术标准与准则,并结合南京市城市发展的目标要求和实际情况制定。

1.3 本《标准》主要用于指导南京城市规划编制和建设管理,并为公共设施实施和运营管理提供参考。

新建地区编制规划时应依据本《标准》提出的标准和布局形式安排各类公共设施用地。

新建地区进行具体的建设管理时,应按编制的规划和本《标准》控制预留用地,保证公共设施的配套建设。

在进行已建成区的更新改造时,应结合人口情况和实际需求,在既有设施基础上进行优化完善,鼓励功能混合、提高使用效率,保证设施配套的服务水平,对设施的布局形式不做硬性要求。

保障房片区的公共设施配套,要根据人口规模和结构进行针对性核算,保障基本公共服务的均等性。

1.4 基于发展基本公共服务的要求,遵循公益性设施优先、集约节约用地、复合利用空间、因地制宜、合理布局的原则,进行公共设施配套规划。

1.5 在具体的规划编制和建设管理中应用本《标准》时,应衔接各类相关专项规划,并应综合考虑以下因素:行政辖区及其管理要求、各类设施服务范围和人口规模、现状及周边用地和设施情况等,设施项目、规模及布局可结合实际作适当调整。

1.6 本《标准》提出的公共设施配套标准中涉及用地的为刚性规定,新建地区规划建设时必须予以保证,已建成区尽量通过用地盘整达到标准。

用地上配套公共设施的开发建设强度,可根据服务范围内住宅的开发强度和人口规模做适当调整。

1.7 进行规划编制和管理时,除执行本《标准》外,还应符合国家、省和市现行的有关法律、法规及其它强制性标准的规定。

成都市公建配套设施规划导则成都市规划管理局2010.08第一章导则编制思路 (1)1.1编制目的 (1)1.2编制原则 (1)第二章导则内容 (2)2.1完善体系 (2)221公建配套设施分级 (2)222公建配套设施分类 (2)2.2统筹标准 (3)2.2.1城市级公建配套设施 (3)2.2.2大区级公建配套设施 (4)2.2.3居住区级公建配套设施 (5)2.2.4基层社区级公建配套设施 (10)2.3创新模式 (14)2.3.1综合叠建 (14)2.3.2独立设置 (16)2.3.3项目配建 (17)2.3.4商业街补充 (19)第一章导则编制思路2003年以来,为了系统地解决公建配套的规划问题,市规划局组织编制了教育、医疗、文化、体育、社区用房、电力等公建配套设施的专项规划,基本覆盖了公建配套的各个领域。

专项规划的完成对公建配套设施的规划建设起到了很好的指导作用。

2009年底市委市政府提出了建设“世界现代田园城市”的历史定位与长远目标,对城市的公共服务功能提出了更高的要求。

1.1 编制目的为实现建设“世界现代田园城市”的目标,形成现代化的城市功能,塑造成都市宜居、高品质的生活环境,提升城市公共服务水平,实现公建配套设施规划编制和管理的标准化和规范化,特制定本规划导则,以建立完备、安全、便捷、高效、舒适的“世界现代田园城市” 公建配套设施体系。

1.2 编制原则1.2.1突出“人本需求”随着生活水平的提高,居民对居住环境有着更高层面的需求,如对文化、体育、休闲、保健等方面的需求更加强烈;社会机动化,由此带来停车、洗车和生活方式的变化;社区服务职能不断强化,产生了大量基层设施需求等等。

同时,居民对公建配套设施的人性化和智能化也提出了更高要求。

122回归“市场引导”规划过于强调“市场经济”,对基本服务设施缺乏引导,如便利店、理发店、健身房、洗车场等,致使新区经营性设施建设滞后,居民生活非常不便。

公共设施用地的规划布局要求:①公共设施项目要合理配置→包括3方面:公式人设施应按城市的需要配套齐全;按城市的布局结构进行分级或系统的配置;局部地区按服务功能与对象予以成套的设置(车站码头等)。

②公共设施要按与居民生活的密切程度确定合理的服务半径→根据服务半径确定其服务范围大小及服务人数的多少,以此推算公共设施的规模。

→服务半径是检验公共设施分布合理与否的指标之一。

③公共设施的分布要结合城市道路与交通规划考虑→公共设施在按照它们的使用性质与对交通集聚的要求,结合城市道路系统规划与交通组织一并安排。

如幼儿园、小学与步行道路系统在一起;体育场、展览馆与城市干道联结。

④根据公共设施本身的特点及其对环境的要求进行布置公共设施分布对周围环境也有所要求,如医院安静的环境,学校、图书馆避免与剧场、市场紧邻。

⑤公共设施布置要考虑城市景观组织的要求能创造具有地方风貌的城市景观⑥公共设施的分布要考虑合理的建设顺序,并留有余地安排好公共设施项目的建设顺序,使得既在不同建设时期保证必要的公共设施配置,又不致过早或过量的建设,造成投资浪费。

对一些公共设施留有扩展或应变的余地。

⑦公共设施的布置要充分利用城市原有基础可以结合城市的改建、扩建规划,并、迁、转、补等措施进行调整与充实。

(五) 城市主要公共设施的分布1、主要公共设施的分布主要公共设施有:→有重要地位的,如市级的党政机构、人大、政协、法院等设施。

→有大量交通集散的,如展览馆、体育馆、火车站、百货商场、大超市等。

→建筑体形硕大,形象突出的,如高层办公室、宾馆、博物馆、电视塔等。

在用地选择上考一是符合公共设施本身的要求,如大型体育场要能便捷虑两方面:地疏散人流与车辆等。

二是城市规划对这类公共设施位置上的要求,如公共设施项目的配置与组合要求以及与交通组织的关系。

2、城市公共中心的组织与布置城市公共中心是城市开展政治、经济、文化等公共活动的中心,是城市公活动最频繁,社会生活最集中的场所。