师说知识点归纳

- 格式:doc

- 大小:8.15 KB

- 文档页数:4

师说中的知识点总结师说,又称师子语录,是中国古代道教思想家老子的言论,内容涵盖了哲学、人生观、处世法则等方面的深刻思考,对于今人仍有很强的启发作用。

师说中的知识点涉及到了很多方面,以下是对师说中的知识点进行总结:一、道的概念1. 道的起源和本质在师说中,道被描述为无为而成,无为而治,它是宇宙万物的本源和根本,是一种本质不可言说的存在。

道的概念对人们的思维方式和世界观都产生了深远的影响。

2. 道的意义和作用道是人类生存和发展的依据,它具有无穷的潜力和奥秘,可以为人们提供智慧和力量,帮助人们实现自己的价值和理想,达到心灵的平静与超越。

3. 道的修养和实践在师说中,强调了人们要秉持道的理念,修养自己的心性,超脱尘世风尘,以达到与道的合一。

同时,通过实践和行动来体验道,达至自由和完全。

二、无为而治的思想1. 对权谋的批判师说中强调了以无为而治来批判权谋之举,指出人们所谓的政治手段和权谋举措只会导致社会的动荡和不和谐,因而要求人们追求无为而治的思想。

2. 实现无为而治的途径师说中提出了通过不断地自我修养,改变自身的心境和态度,以实现道的无为而治,这是世界上最高的境界,可以使世间风气得到清平,社会气象得到盛泰。

三、修身养性的道德规范1. 温和与自然在师说中,强调了宽容、温和、自然的道德规范,要求人们以柔克刚,以静制动,以自然之道来修养和美化自己。

2. 反对奢侈和浮华师说中对于奢侈和浮华的生活态度持批判态度,认为这些东西只会让人们丧失本真,并导致道德败坏和社会动荡。

四、人生观1. 平淡无为的生活师说中提倡人们要追求平淡无为的生活态度,要通过淡泊寡欲、修身养性,达到内心的平静,超脱尘世红尘。

2. 对于生死的看法师说中强调了世间万物的生死都是一个自然的过程,因而要求人们对于生死应该持无所谓的态度,要超脱于生死之外,以达到道的绝伦之境。

五、世间万事的观念1. 对人性的理解师说中指出了人性的复杂性和多样性,从而要求人们去体会和理解人性的本质,以达到对于人性的包容和宽容。

高一必修三语文课文师说的知识点《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文,文章阐说从师求学的道理,讽刺耻于相师的世态,教育了青年,起到转变风气的作用。

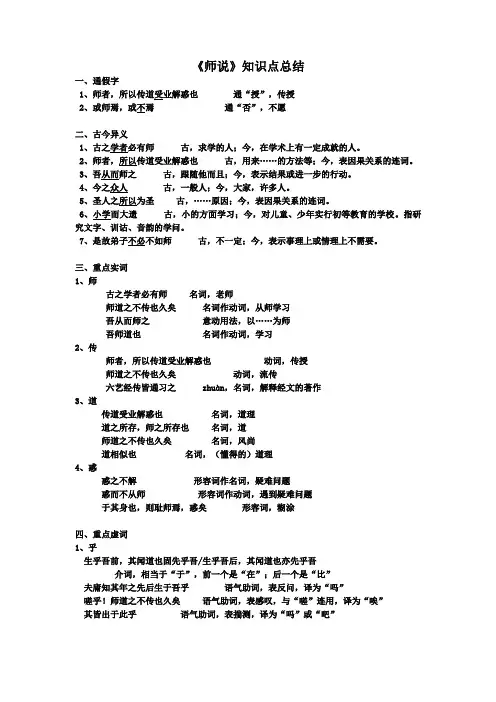

下面是小编为大家整理的关于高一必修三语文师说知识点,希望对您有所帮助!高一必修三《师说》知识点归纳一、通假字1.所以传道受业解惑也受,通'授',教授。

2.或师焉,或不焉不,通'否',指不从师学习。

二、古今异义词1.古之学者必有师古:求学的人;今:有专门学问的人。

2.吾从而师之古:跟随(他)并且......;今:表因果的连词。

3.无贵无贱古:无论;今:没有。

4、今之众人古:一般人,普通人;今:许多人。

5、师道之不传也久矣古:风尚;今:道路,道德。

6、.小学而大遗古:在小的方面学习;今:指与中学、大学相对的'小学'。

7.弟子不必不如师古:不一定;今:用不着,不需要。

8.师者,所以传道授业解惑也。

古:特殊的指示代词,“所”与介词结合,相当于“用来……的”今:表因果关系的连词三、重点实词1、.传①师道之不传也久矣 (流传)②六艺经传皆通习之 (古代解释经书的著作)③师者,所以传道授业解惑也(传授)2、师①道之所存,师之所存也/古之学者必有师 (老师)②于其身也,则耻师焉(从师)③吾师道也(动词,学习)④吾从而师之 (意动用法,以……为师)(5)巫医乐师百工之人(名词,有专门技艺的人)3、从①惑而不从师(跟随)②见渔人,乃大惊,问所从来(自)四、重点虚词之课文中出现25次,它的用法如下:① 代词,有两种情况指代人或事物:择师而教之连接定语和中心词,表示统一关系,相当于“这类”、“这些” :郯子之徒 /巫医乐师百工之人②作助词,有四种情况A放在定语与中心词之间:古之学者B放在主谓之间,取消句子独立性:师道之不复,可知矣C表示宾语前置:句读之不知D在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义:六艺经传,皆通习之③以前学过的课文中还有三种情况A作代词,指代自己:将哀而生之乎B作助词表示定语后置:蚓无爪牙之利C作动词,“到”、“往”:吾欲之南海(3)其课文中出现17次,用法如下:① 代词,有四种情况A在主谓短语中作主语 :生乎吾前,其闻道也,固先乎吾(他) /惑而不从师,其为惑也,终不解矣(那些)B复指,作主语 :古之圣人,其出人也远矣(他们)C作兼语 :余嘉其能行古道(他)D作定语 :夫庸知其年之先后生于吾乎(他们的)②作语气副词,有两种情况A表猜测 :圣人之所以为圣……其皆出于此乎(大概)B表感叹 :今其智乃反不能及,其可怪也欲(多么)四、词类活用①名词作动词吾师道也(名词“师”带宾语“道”,用作动词:学习)师道之不传也久矣(名词“师”表自动:从师。

文言文《师说》必考知识点文言文《师说》必考知识点_师说《师说》是唐朝文学家韩语的代表作,就文章的写作意图和主要精神看,这是一篇针对性很强的批驳性论文。

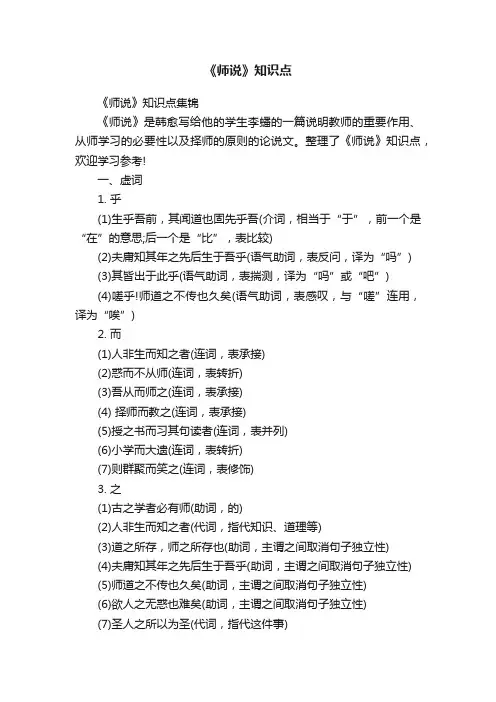

下面是小编为大家整理的文言文《师说》必考知识点,希望能帮助到大家!韩愈《师说》高频考点一、虚词1. 乎(1)生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,前一个是“在”的意思;后一个是“比”,表比较)(2)夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,译为“吗”)(3)其皆出于此乎(语气助词,表揣测,译为“吗”或“吧”)(4)嗟乎!师道之不传也久矣(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”)2. 而(1)人非生而知之者(连词,表承接)(2)惑而不从师(连词,表转折)(3)吾从而师之(连词,表承接)(4) 择师而教之(连词,表承接)(5)授之书而习其句读者(连词,表并列)(6)小学而大遗(连词,表转折)(7)则群聚而笑之(连词,表修饰)3. 之(1)古之学者必有师(助词,的)(2)人非生而知之者(代词,指代知识、道理等)(3)道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子独立性)(4)夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子独立性)(5)师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子独立性)(6)欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子独立性)(7)圣人之所以为圣(代词,指代这件事)(8)彼童子之师,授之书而习其句读者(助词,的;代词,指代童子)(9)句读之不知,惑之不解(助词,宾语前置的标志)(10)巫医乐师百工之人(代词,这,这一类)(11)郯子之徒(代词,这,这一类)(12)六艺经传皆通习之(代词,这,这一类)(13)作师说以贻之(代词,他,指代李蟠)4. 其(1)其为惑也终不解矣(代词,那些,指代疑难问题)(2)其闻道也固先乎吾(代词,他,指代“生乎吾前”者)(3)夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)(4)其皆出于此乎(副词,表揣测语气,大概)(5)其可怪也欤(副词,与“也欤”配合表反问语气,相当于“这不是……吗?”)5. 于(1)夫庸知其年之先后生于吾乎(介词,比)(2)而耻学于师(介词,向)(3)于其身也(介词,对于)(4)皆出于此乎(介词,从)(5)不拘于时(介词,表被动,被)6. 也(1)师者,所以传道受业解惑也(句末语气助词,与“者”连用,表判断)(2)其闻道也固先乎吾(句中语气助词,表停顿)(3)其为惑也终不解矣(句中语气助词,表停顿)(4)其可怪也欤(句末语气助词,与“欤”连用,加强语气)二.实词1.通假字(1)师者,所以传道受业解惑也受同授(2)或师焉,或不焉。

《师说》知识点梳理《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文,文章阐述了从师求学的道理,讽刺了耻于从师的社会风气,倡导了从师而学的风尚。

以下是对《师说》这篇文章的知识点梳理。

一、文学常识1、作者韩愈(768 年-824 年 12 月 25 日),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自称“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。

唐代杰出的文学家、思想家、哲学家、政治家。

2、背景唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。

贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。

他们无论学业如何,都有官可做。

因此,社会上产生了“耻学于师”的恶劣风气。

韩愈奋不顾身地抨击这种风气,提倡师道。

二、重点字词1、通假字(1)师者,所以传道受业解惑也“受”通“授”,传授。

(2)或师焉,或不焉“不”通“否”,表否定。

2、古今异义(1)古之学者必有师古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)师者,所以传道受业解惑也古义:用来……的。

今义:表因果关系的连词。

(3)吾从而师之古义:跟随并且。

今义:表目的或结果的连词。

(4)无贵无贱,无长无少古义:无论。

今义:没有。

3、一词多义(1)师①古之学者必有师(名词,老师)②巫医乐师百工之人(名词,有专门技艺的人)③吾师道也(动词,学习)④师道之不传也久矣(动词,从师求学)(2)传①师者,所以传道受业解惑也(动词,传授)②六艺经传皆通习之(名词,古代解释经书的著作)(3)道①传道受业解惑也(名词,道理)②师道之不传也久矣(名词,风尚)③道相似也(名词,道德学问)4、词类活用(1)吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)(2)而耻学于师(形容词的意动用法,以……为耻)(3)孔子师郯子(名词的意动用法,以……为师)(4)小学而大遗(形容词作名词,小的方面,大的方面)(5)位卑则足羞(形容词作动词,感到羞耻)三、重点句式1、判断句(1)师者,所以传道受业解惑也。

(2)道之所存,师之所存也。

2、宾语前置句(1)句读之不知,惑之不解。

师说的知识点归纳总结一、语文知识点归纳1. 文言文阅读技巧- 理解上下文关系- 分析句子结构- 解读辨析古汉语词义2. 现代文阅读技巧- 阅读理解能力训练- 提高综合分析能力- 提高写作表达能力3. 作文写作技巧- 观察生活,积累素材- 提高结构分析能力- 增强修辞表达能力4. 古诗文鉴赏- 理解作者情感与意境- 分析韵律格律- 识记常见古诗文5. 现代文学鉴赏- 理解作品主题与人物形象- 分析文学表达手法- 总结常见现代文学作品6. 语文知识点串讲- 串讲古代文言文章- 串讲现代文学作品- 串讲写作技巧方法二、数学知识点归纳1. 整数运算- 四则运算- 整数的混合运算- 整数加减法2. 分数运算- 分数四则运算- 分数的化简- 分数的加减乘除3. 代数式- 代数式的展开与因式分解- 一元一次方程的解法- 一元一次方程的应用4. 几何图形- 面积与周长的计算- 三角形、四边形、平行四边形的性质和计算- 笛卡尔坐标系5. 数据统计- 数据图的绘制- 中心倾向与离散程度- 条形统计图和折线统计图6. 数学知识点串讲- 串讲整数、分数运算- 串讲代数式与方程- 串讲几何图形与数据统计三、英语知识点归纳1. 单词记忆- 高频单词记忆- 常见短语搭配- 单词拼写与发音2. 语法知识- 时态和语态- 各种句型结构- 名词、代词、形容词、副词的用法3. 阅读技巧- 扫描法、略读法、详读法- 理解主题与细节- 掌握上下文推测词义4. 写作技巧- 句型搭配与拓展- 写作逻辑与连贯- 提高词汇和语法运用能力5. 英语知识点串讲- 串讲常见单词与短语- 串讲语法知识点- 串讲阅读与写作技巧以上是师说的语文、数学、英语知识点的归纳总结,希望对你有所帮助。

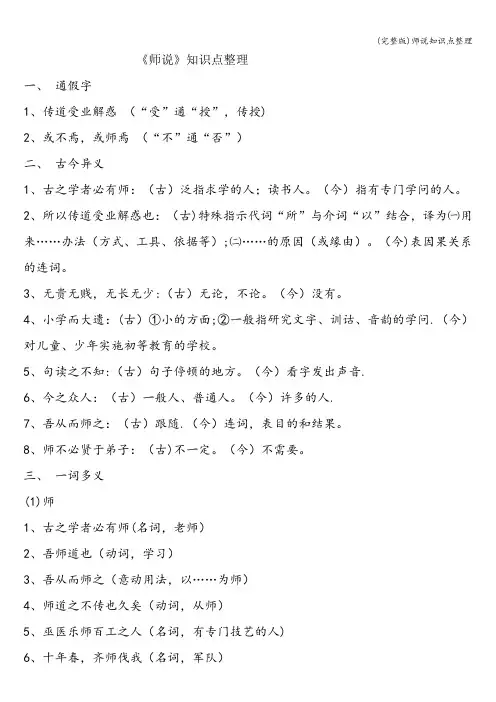

《师说》知识点整理一、通假字1、传道受业解惑(“受”通“授”,传授)2、或不焉,或师焉(“不”通“否”)二、古今异义1、古之学者必有师:(古)泛指求学的人;读书人。

(今)指有专门学问的人。

2、所以传道受业解惑也:(古)特殊指示代词“所”与介词“以”结合,译为㈠用来……办法(方式、工具、依据等);㈡……的原因(或缘由)。

(今)表因果关系的连词。

3、无贵无贱,无长无少:(古)无论,不论。

(今)没有。

4、小学而大遗:(古)①小的方面;②一般指研究文字、训诂、音韵的学问.(今)对儿童、少年实施初等教育的学校。

5、句读之不知:(古)句子停顿的地方。

(今)看字发出声音.6、今之众人:(古)一般人、普通人。

(今)许多的人.7、吾从而师之:(古)跟随.(今)连词,表目的和结果。

8、师不必贤于弟子:(古)不一定。

(今)不需要。

三、一词多义(1)师1、古之学者必有师(名词,老师)2、吾师道也(动词,学习)3、吾从而师之(意动用法,以……为师)4、师道之不传也久矣(动词,从师)5、巫医乐师百工之人(名词,有专门技艺的人)6、十年春,齐师伐我(名词,军队)(2)传1、师道之不传也久矣(动词,流传)2、所以传道授业解惑也(动词,传授)3、六艺经传皆通习之(名词,古代解释经书的书)4、朔气传金柝(动词,传递,传送)5、舍相如广成传舍(名词,客舍)(3)道1、有碑仆道(名词,道路)2、吾师道也(名词,道理)3、师道之不传也久矣(名词,风尚)4、策之不以其道(名词,规律)5、何可胜道也哉(动词,说)6、道相似也(名词,道德学问)(4)其1、爱其子,择师而教之(代词,表领属关系,他(它)的,他(它)们的)2、其闻道也亦先乎吾(代词,他,他们)3、其为惑也终不解矣(代词,表远指,那)4、其皆出于此乎(副词,表推测、估计语气,大概,或许)5、其可怪也欤(副词,表反诘语气,难道,真的)6、传其道解其惑者也(代词,前指老师的;后指学生的)7、其出人也远矣(代词,指圣人)8、夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,指“闻道先乎吾”的人)(5)于1、其皆出于此乎(介词,表动作行为的处所,从)2、拜送书于庭(介词,表动作行为的处所,在)3、学于余(耻学于师)(介词,表动作行为的趋向,向)4、于其身也(介词,表动作行为的对象,对,对于)5、师不必贤于弟子(介词,表比较,比)6、不拘于时(介词,表被动,被)(6)之1、非蛇鳝之穴无可寄托者(助词,的)2、择师而教之(代词,他)3、师道之不传也久矣(助词,取消句子独立性)4、句读之不知(助词,宾语前置的标志)5、巫医乐师百工之人(代词,这类,这些)6、辍耕之垄上(动词,到,往)7、爱其子,择师而教之(代词,他)8、师道之不复,可知矣(结构助词。

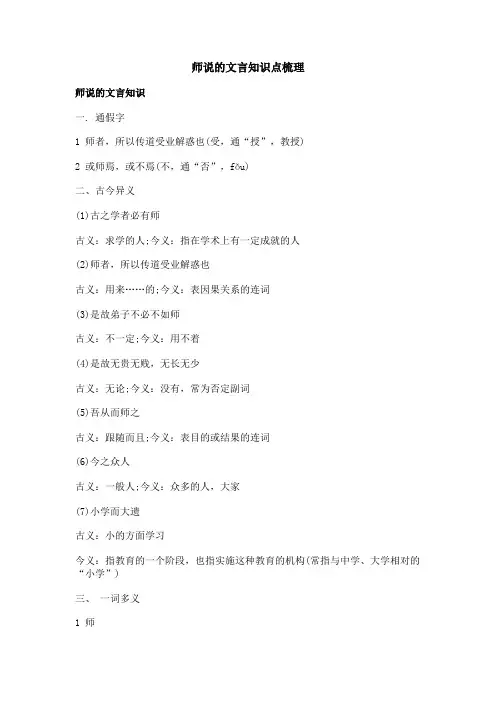

师说的文言知识点梳理师说的文言知识一. 通假字1 师者,所以传道受业解惑也(受,通“授”,教授)2 或师焉,或不焉(不,通“否”,fǒu)二、古今异义(1)古之学者必有师古义:求学的人;今义:指在学术上有一定成就的人(2)师者,所以传道受业解惑也古义:用来……的;今义:表因果关系的连词(3)是故弟子不必不如师古义:不一定;今义:用不着(4)是故无贵无贱,无长无少古义:无论;今义:没有,常为否定副词(5)吾从而师之古义:跟随而且;今义:表目的或结果的连词(6)今之众人古义:一般人;今义:众多的人,大家(7)小学而大遗古义:小的方面学习今义:指教育的一个阶段,也指实施这种教育的机构(常指与中学、大学相对的“小学”)三、一词多义1 师① 古之学者必有师(名词,老师)② 师道之不传也久矣(动词,从师求学)③ 吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)④ 吾师道也(名词作动词,学习)2.传① 师者,所以传道受业解惑也(动词,传授)师说读后感本文是韩愈所写的古代散文的典范.它论证了教师的职能,作用和从师而学的必要性,批判了士大夫耻学于师的不良风气和影响,从而阐明了从师而问的道理. “师者,所以传道受业解惑也.”此句说明了老师的作用.是的,每个老师都有帮助学生解决困难的职能.无论老师的地位显贵还是低下,年少还是年长,只要能掌握真理,帮助学生解决困难就可以称得上是一位好老师. 从而我想到了四川地震中用自己的身躯守护三个孩子的谭千秋老师,他可以称得上是人民的好老师,他不但为学生传道受业解惑也,而且将自己责任升华.当地动山摇的那一刻来临时,他不顾惜自己的生命,张开守护的翅膀挽救了三个孩子的生命.他是一位令人敬佩的好老师. 学者,应该做到不耻下问.我们要学习古代圣人, “从师而问焉” .学无止境,不耻下问.则会“圣益圣” .不能向士大夫那样“耻学于师”则会“愚益愚”. 有时,我们在学习遇到困难后,可能很难开口向别人请求帮助,然后问题就会越攒越多.最后就不知道从何解决了。

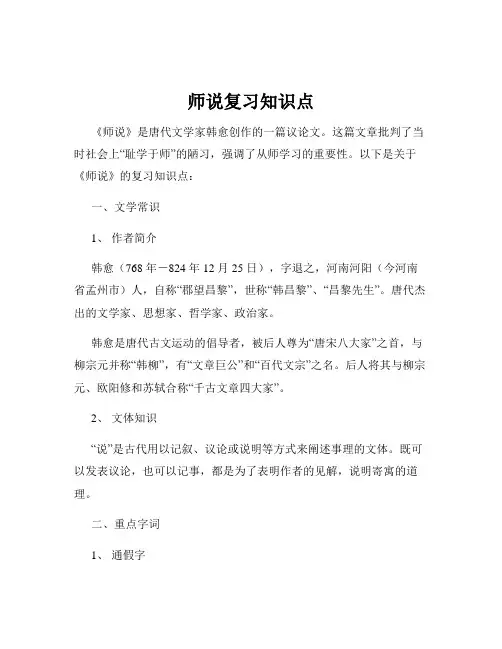

师说复习知识点《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文。

这篇文章批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,强调了从师学习的重要性。

以下是关于《师说》的复习知识点:一、文学常识1、作者简介韩愈(768 年-824 年 12 月 25 日),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自称“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。

唐代杰出的文学家、思想家、哲学家、政治家。

韩愈是唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。

后人将其与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”。

2、文体知识“说”是古代用以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的文体。

既可以发表议论,也可以记事,都是为了表明作者的见解,说明寄寓的道理。

二、重点字词1、通假字(1)师者,所以传道受业解惑也“受”通“授”,传授。

(2)或师焉,或不焉“不”通“否”,指不从师学习。

2、古今异义(1)古之学者必有师古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)师者,所以传道受业解惑也古义:用来……的。

今义:表因果关系的连词。

(3)吾从而师之古义:跟随并且。

今义:连词,表目的或结果。

(4)小学而大遗古义:小的方面学习。

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。

3、一词多义(1)师①古之学者必有师名词,老师。

②巫医乐师百工之人名词,以……为师。

③吾师道也动词,学习。

④师道之不传也久矣动词,从师。

(2)传①所以传道受业解惑也动词,传授。

②师道之不传也久矣动词,流传。

③六艺经传皆通习之名词,古代解释经书的著作。

(3)道①传道受业解惑也名词,道理。

②师道之不传也久矣名词,风尚。

③道相似也名词,道德学问。

4、词类活用(1)吾从而师之名词的意动用法,以……为师。

(2)而耻学于师形容词的意动用法,以……为耻。

(3)小学而大遗形容词作名词,小的方面,大的方面。

(4)位卑则足羞形容词作动词,感到羞耻。

三、重点句子1、师者,所以传道受业解惑也。

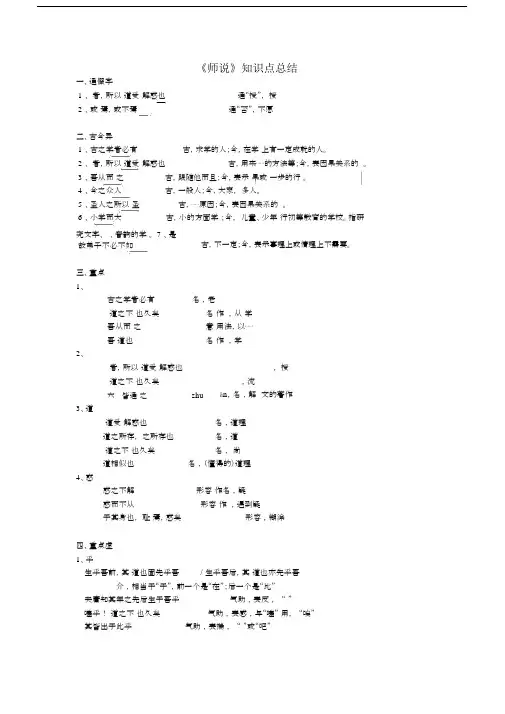

《师说》知识点总结一、通假字1、师者,所以传道受业解惑也通“授”,传授2、或师焉,或不焉通“否”,不愿二、古今异义1、古之学者必有师古,求学的人;今,在学术上有一定成就的人。

2、师者,所以传道受业解惑也古,用来……的方法等;今,表因果关系的连词。

3、吾从而师之古,跟随他而且;今,表示结果或进一步的行动。

4、今之众人古,一般人;今,大家,许多人。

5、圣人之所以为圣古,……原因;今,表因果关系的连词。

6、小学而大遗古,小的方面学习;今,对儿童、少年实行初等教育的学校。

指研究文字、训诂、音韵的学问。

7、是故弟子不必不如师古,不一定;今,表示事理上或情理上不需要。

三、重点实词1、师古之学者必有师名词,老师师道之不传也久矣名词作动词,从师学习吾从而师之意动用法,以……为师吾师道也名词作动词,学习2、传师者,所以传道受业解惑也动词,传授师道之不传也久矣动词,流传六艺经传皆通习之 zhuàn,名词,解释经文的著作3、道传道受业解惑也名词,道理道之所存,师之所存也名词,道师道之不传也久矣名词,风尚道相似也名词,(懂得的)道理4、惑惑之不解形容词作名词,疑难问题惑而不从师形容词作动词,遇到疑难问题于其身也,则耻师焉,惑矣形容词,糊涂四、重点虚词1、乎生乎吾前,其闻道也固先乎吾/生乎吾后,其闻道也亦先乎吾介词,相当于“于”,前一个是“在”;后一个是“比”夫庸知其年之先后生于吾乎语气助词,表反问,译为“吗”嗟乎!师道之不传也久矣语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”其皆出于此乎语气助词,表揣测,译为“吗”或“吧”2、而人非生而知之者/犹且从师而问焉/择师而教之表承接吾从而师之表递进惑而不从师/而耻学于师/小学而大遗表转折授之书而习其句读者表并列则群聚而笑之表修饰如是而已与“已”连用,表陈述语气3、之古之学者必有师/道之所存,师之所存也/古之圣人/今之众人/圣人之所以为圣,愚人之所以为愚/彼童子之师助词,的夫庸知其年之先后生于吾乎/师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣/师道之不复,可知矣助词,取消句子独立性句读之不知,惑之不解助词,提宾标志(或取消句子独立性)人非生而知之者代词,指代知识、道理等吾从而师之/择师而教之/授之书而习其句读者/则群聚而笑之。

《师说》知识点《师说》知识点集锦《师说》是韩愈写给他的学生李蟠的一篇说明教师的重要作用、从师学习的必要性以及择师的原则的论说文。

整理了《师说》知识点,欢迎学习参考!一、虚词1. 乎(1)生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,前一个是“在”的意思;后一个是“比”,表比较)(2)夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,译为“吗”)(3)其皆出于此乎(语气助词,表揣测,译为“吗”或“吧”)(4)嗟乎!师道之不传也久矣(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”)2. 而(1)人非生而知之者(连词,表承接)(2)惑而不从师(连词,表转折)(3)吾从而师之(连词,表承接)(4) 择师而教之(连词,表承接)(5)授之书而习其句读者(连词,表并列)(6)小学而大遗(连词,表转折)(7)则群聚而笑之(连词,表修饰)3. 之(1)古之学者必有师(助词,的)(2)人非生而知之者(代词,指代知识、道理等)(3)道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子独立性)(4)夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子独立性)(5)师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子独立性)(6)欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子独立性)(7)圣人之所以为圣(代词,指代这件事)(8)彼童子之师,授之书而习其句读者(助词,的;代词,指代童子)(9)句读之不知,惑之不解(助词,宾语前置的标志)(10)巫医乐师百工之人(代词,这,这一类)(11)郯子之徒(代词,这,这一类)(12)六艺经传皆通习之(代词,这,这一类)(13)作师说以贻之(代词,他,指代李蟠)4. 其(1)其为惑也终不解矣(代词,那些,指代疑难问题)(2)其闻道也固先乎吾(代词,他,指代“生乎吾前”者)(3)夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)(4)其皆出于此乎(副词,表揣测语气,大概)(5)其可怪也欤(副词,与“也欤”配合表反问语气,相当于“这不是……吗?”)5. 于(1)夫庸知其年之先后生于吾乎(介词,比)(2)而耻学于师(介词,向)(3)于其身也(介词,对于)(4)皆出于此乎(介词,从)(5)不拘于时(介词,表被动,被)6. 也(1)师者,所以传道受业解惑也(句末语气助词,与“者”连用,表判断)(2)其闻道也固先乎吾(句中语气助词,表停顿)(3)其为惑也终不解矣(句中语气助词,表停顿)(4)其可怪也欤(句末语气助词,与“欤”连用,加强语气)二.实词1.通假字(1)师者,所以传道受业解惑也受同授(2)或师焉,或不焉。

《师说》知识点总结一、通假字1 、者,所以道受解惑也2 、或焉,或不焉通“授”,授通“否”,不愿二、古今异1 、古之学者必有古,求学的人;今,在学上有一定成就的人。

2 、者,所以道受解惑也古,用来⋯⋯的方法等;今,表因果关系的。

3 、吾从而之古,跟随他而且;今,表示果或一步的行。

4 、今之众人古,一般人;今,大家,多人。

5 、圣人之所以圣古,⋯⋯原因;今,表因果关系的。

6 、小学而大古,小的方面学;今,儿童、少年行初等教育的学校。

指研究文字、、音韵的学。

7 、是故弟子不必不如古,不一定;今,表示事理上或情理上不需要。

三、重点1、古之学者必有道之不也久矣吾从而之吾道也名,老名作,从学意用法,以⋯⋯名作,学2、者,所以道受解惑也道之不也久矣六皆通之zhu,授,流àn,名,解文的著作3、道道受解惑也道之所存,之所存也道之不也久矣道相似也名,道理名,道名,尚名,(懂得的)道理4、惑惑之不解形容作名,疑惑而不从形容作,遇到疑于其身也,耻焉,惑矣形容,糊涂四、重点虚1、乎生乎吾前,其道也固先乎吾/ 生乎吾后,其道也亦先乎吾介,相当于“于”,前一个是“在”;后一个是“比”夫庸知其年之先后生于吾乎气助,表反,“ ”嗟乎!道之不也久矣气助,表感,与“嗟” 用,“唉”其皆出于此乎气助,表揣,“ ”或“吧”人非生而知之者/ 犹且从而焉/ 而教之表承接吾从而之表惑而不从 / 而耻学于 / 小学而大表折授之而其句者表并列群聚而笑之表修如是而已与“已” 用,表述气3、之古之学者必有/ 道之所存,之所存也/ 古之圣人 / 今之众人 / 圣人之所以圣,愚人之所以愚 / 彼童子之助,的夫庸知其年之先后生于吾乎/ 道之不也久矣, 欲人之无惑也矣/ 道之不复,可知矣助,取消句子独立性句之不知,惑之不解助,提志(或取消句子独立性)人非生而知之者代,指代知、道理等吾从而之 / 而教之 / 授之而其句者/ 群聚而笑之。

之/ 六皆通之作以之代,他(),它()巫医百工之人/ 士大夫之族 / 郯子之徒指示代,,一4、其其惑也,不解矣/ 非吾所其道解其惑者也指示代,那些其道也固先乎吾/ 其道也亦先乎吾/ 古之圣人,其出人也矣/ 今之众人,其下圣人也亦矣 / 于其身也 / 余嘉其能行古道/夫庸知其年之先后生于吾乎/ 其子代,他,他/ 授之而其句者/ 吾未其明也/ 今其智乃反不能及 / 其不及孔子代,他的,它的其皆出于此乎气副,表揣气,大概其可怪也欤气副,与“也欤”配合表反气,相当于“ 不是⋯⋯?”“ 道⋯⋯?”5、于夫庸知其年之先后生于吾乎/ 不比于弟子比而耻学于 / 学于余向皆出于此乎从于其身也于不拘于表被,被6、也者,所以道受解惑也与“者” 用,表判断气道之所存,之所存也/ 非吾所其道解其惑者也表判断气其惑也,不解矣 / 吾道也,夫庸知其年之先后生于吾乎/ 于其身也,耻焉停其道也固先乎吾/ 其道也亦先乎吾/ 道之不也久矣, 欲人之无惑也矣/ 人,其出人也矣/ 今之众人,其下圣人也亦矣表停吾未其明也/ 彼与彼年相若也,道相似也表述气其可怪也欤气助,与“欤” 用,加气表古之圣于其身也,耻焉,表折曰曰弟子云者,群聚而笑之/ 之,曰 / 三人行,必有我,表承接位卑足羞,官盛近表并列。

师说知识点归纳最新完整版知识点归纳最新完整版:知识点1:数学1.1数的运算:加减乘除。

1.2代数:方程、不等式、函数以及解析几何。

1.3几何:点、线、面、体的性质与关系,三角函数、平面几何、立体几何等。

1.4概率论与数理统计:随机事件、概率、期望、方差、常见分布等。

1.5微积分:极限、导数、微分、积分、曲线的凹凸性、最值等。

知识点2:物理2.1力学:牛顿三定律、动量守恒、功、能量、摩擦力等。

2.2热学:热力学定律、温度、热量、相变等。

2.3电磁学:电荷、电场、电势、电流、电磁感应、电磁波等。

2.4光学:光的传播速度、折射、反射、干涉、衍射等。

2.5原子物理与核物理:原子结构、放射性衰变、核反应等。

知识点3:化学3.1元素与化合物:元素周期表、离子键、共价键、化学平衡等。

3.2化学反应:酸碱反应、氧化还原反应、置换反应等。

3.3酸碱与盐:酸性、碱性、中性溶液,酸碱滴定等。

3.4有机化学:有机物的命名、结构与性质,有机反应等。

知识点4:生物学4.1细胞生物学:细胞的结构与功能、细胞生长、分裂与增殖等。

4.2遗传学:遗传基因、遗传变异、遗传规律等。

4.3生物进化与分类学:生物进化的机制、种的形成和分类系统等。

4.4生物生态学:生态系统、生物圈、物种关系、生态平衡等。

4.5人体生理学:人体器官结构与功能、代谢、神经调节等。

知识点5:地理学5.1地球与地图:地球概况、地图投影、地球自转与公转等。

5.2自然地理:陆地、水域、气候、水循环等。

5.3人文地理:人口、城市、农业、工业、交通等。

5.4区域地理:不同地域的特点、发展现状等。

知识点6:历史6.1古代史:历史的起源、古代文明、朝代更迭等。

6.2近代史:近代世界历史、社会变革、世界两次世界大战等。

6.3现代史:社会主义建设、中国特色社会主义等。

6.4中国古代文化:诗歌、文学、音乐、戏剧等。

6.5世界文化:不同国家和民族的文化特征。

知识点7:语文7.1词汇与语法:词义辨析、句法规则、修辞手法等。

《师说》知识点归纳一、通假字1.所以传道受业解惑也受,通”授",教授。

2.或师焉,或不焉不,通”否",指不从师学习。

二、古今异义词1古:求学的人;今:有专门学问的人。

2古:跟随(他)并且.。

.。

.;今:表因果的连词。

3古:无论;今:没有。

4古:一般人,普通人;今:许多人.5古:风尚;今:道路,道德.6、古:在小的方面学习;今:指与中学、大学相对的”小学"。

7古:不一定;今:用不着,不需要:(古)特殊指示代词“所”与介词“以”结合,译为用来……办法(方式、工具、依据等)……的原因(或缘由)(今)表因果关系的连词。

9(古)句子停顿的地方。

(今)看字发出声音。

三、重点实词1、。

传①师道之不传也久矣 (流传)②六艺经传皆通习之(古代解释经书的著作)③所以传道授业解惑也(动词,传授)④朔气传金柝(动词,传递,传送)⑤舍相如广成传舍(名词,客舍)2、师①道之所存,师之所存也(老师) 古之学者必有师(名词,老师)②于其身也,则耻师焉(从师) 师道之不传也久矣(动词,从师)③吾师道也(学习)④师必退(军队) 十年春,齐师伐我(名词,军队)⑤巫医乐师百工之人(名词,有专门技艺的人)⑥吾从而师之(意动用法,以……为师)3、从①惑而不从师(跟随)②见渔人,乃大惊,问所从来(自)⒋道1、有碑仆道(名词,道路)2、吾师道也(名词,道理)3、师道之不传也久矣(名词,风尚)4、策之不以其道(名词,规律)5、何可胜道也哉(动词,说)6、道相似也(名词,道德学问)四、重点虚词之课文中出现25次,它的用法如下:①作代词,有两种情况指代人或事物择师而教之连接定语和中心词,表示统一关系,相当于“这类”、“这些”郯子之徒巫医乐师百工之人②作助词,有四种情况放在定语与中心词之间:古之学者放在主谓之间,取消句子独立性:师道之不复,可知矣表示宾语前置句读之不知在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义六艺经传,皆通习之③以前学过的课文中还有三种情况作代词,指代自己君将哀而生之乎作助词表示定语后置蚓无爪牙之利作动词,“到”、“往"吾欲之南海(3)其课文中出现17次,用法如下:①作代词,有四种情况在主谓短语中作主语生乎吾前,其闻道也,固先乎吾(他)惑而不从师,其为惑也,终不解矣(那些)传其道解其惑者也(代词,那些)复指,作主语古之圣人,其出人也远矣(他们)作兼语余嘉其能行古道(他)作定语夫庸知其年之先后生于吾乎(他们的)爱其子,择师而教之(代词,表领属关系他它的他它们的)②作语气副词,有两种情况表猜测圣人之所以为圣……其皆出于此乎(大概)表感叹今其智乃反不能及,其可怪也欲(多么)于其皆出于此乎(介词,表动作行为的处所,从、自)拜送书于庭(介词,表动作行为的处所,在)学于余(耻学于师)(介词,表动作行为的趋向,向)于其身也(介词,表动作行为的对象,对,对于)师不必贤于弟子(介词,表比较,比)不拘于时(介词,表被动,被)四、词类活用①名词作动词吾师道也(名词“师"带宾语“道",用作动词:学习)师道之不传也久矣(名词“师"表自动:从师.下文“则耻师焉"、“师道之不复"中“师”同此) 或师焉(名词“师”充当“或"的谓语,用作动词:从师)不耻相师(名词“师"表自动:学习)②意动用法吾从而师之(名词“师”由一般只连接动词不连接名词的“而"与动词“从”连接,用作意动:以……为师)而耻学于师(形容词“耻”带宾语“学于师”,用作意动:以……为耻。

师说知识点梳理《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文,是古代论师道的重要文献。

以下是对《师说》知识点的详细梳理。

一、文学常识1、作者韩愈(768 年-824 年 12 月 25 日),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自称“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。

唐代杰出的文学家、思想家、哲学家、政治家。

2、背景韩愈所处的中唐时期,社会上仍沿袭着魏晋以来的门阀制度,贵族子弟无论学业如何,都可凭门第做官。

因此,当时士大夫中普遍存在着“耻学于师”的风气,韩愈对此深感不满,于是写下了这篇文章,批判当时“耻学于师”的社会陋习,倡导从师学习的风尚。

二、重点字词1、通假字(1)师者,所以传道受业解惑也“受”通“授”,传授。

(2)或师焉,或不焉“不”通“否”,指不从师学习。

2、古今异义(1)古之学者必有师古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)师者,所以传道受业解惑也古义:用来……的。

今义:表因果关系的连词。

(3)吾从而师之古义:跟随并且。

今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等。

(4)今之众人古义:一般人。

今义:大家,许多人。

3、一词多义(1)师①古之学者必有师(名词,老师)②师道之不传也久矣(动词,从师学习)③吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)④巫医乐师百工之人(名词,有专门技艺的人)(2)传①师者,所以传道受业解惑也(动词,传授)②师道之不传也久矣(动词,流传)③六艺经传皆通习之(名词,古代解释经书的著作)(3)道①传道受业解惑也(名词,道理)②师道之不传也久矣(名词,风尚)③道相似也(名词,道德学问)4、词类活用(1)吾师道也(名词作动词,学习)(2)其下圣人也亦远矣(名词作动词,低于)(3)而耻学于师(形容词的意动用法,以……为耻)(4)小学而大遗(形容词作名词,小的方面,大的方面)(5)位卑则足羞(形容词作动词,感到羞耻)5、虚词(1)之①古之学者必有师(助词,的)②人非生而知之者(代词,指知识和道理)③道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子独立性)④夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子独立性)⑤师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子独立性)⑥欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子独立性)⑦圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎(助词,表揣测语气)(2)其①生乎吾前,其闻道也固先乎吾(代词,他)②惑而不从师,其为惑也,终不解矣(代词,那些)③古之圣人,其出人也远矣(代词,他们)④夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)⑤其皆出于此乎(副词,表揣测语气,大概)(3)乎①生乎吾前(介词,在)②其闻道也固先乎吾(介词,比)③夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,呢)三、重点句子翻译1、师者,所以传道受业解惑也。

《师说》知识点整理《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文。

这篇文章论述了从师学习的必要性和原则,批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,表现出非凡的勇气和斗争精神,也表现出作者不顾世俗、独抒己见的精神。

以下是对《师说》知识点的详细整理。

一、文学常识1、作者韩愈(768 年-824 年 12 月 25 日),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自称“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。

唐代杰出的文学家、思想家、哲学家、政治家。

2、文体“说”是古代用以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的文体。

既可以发表议论,也可以记事,都是为了表明作者的见解,说明寄寓的道理。

二、重点字词1、通假字(1)师者,所以传道受业解惑也“受”通“授”,传授。

(2)或师焉,或不焉“不”通“否”,指不从师学习。

2、古今异义(1)古之学者必有师古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)师者,所以传道受业解惑也古义:用来……的。

今义:表因果关系的连词。

(3)吾从而师之古义:跟随并且。

今义:连词,表目的或结果。

(4)小学而大遗古义:小的方面学习。

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。

3、一词多义(1)师①古之学者必有师(名词,老师)②巫医乐师百工之人(名词,有专门技艺的人)③吾师道也(动词,学习)④师道之不传也久矣(动词,从师)(2)传①师者,所以传道受业解惑也(动词,传授)②六艺经传皆通习之(名词,古代解释经书的著作)(3)道①师道之不传也久矣(名词,风尚)②传道受业解惑也(名词,道理)③道相似也(名词,道德学问)(4)其①其为惑也终不解矣(代词,那些)②其闻道也固先乎吾(代词,他)③夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他们的)4、词类活用(1)吾师道也师:名词用作动词,学习。

(2)而耻学于师耻:意动用法,以……为耻。

(3)孔子师郯子师:意动用法,以……为师。

(4)小学而大遗小、大:形容词用作名词,小的方面、大的方面。

三、重点句子翻译1、师者,所以传道受业解惑也。

师说文言知识归纳总结(必备3篇)师说文言知识归纳总结第1篇【师】①古之学者必有师:(名词,老师)②巫医乐师百工之人:(名词,擅长某种技术的人或者是乐师)③吾师道也:(名词做动词,学习)④师道之不传也久矣:(名词作动词,从师)⑤吾从而师之:(意动用法,以……为师)⑥则耻师:(动词拜师)⑦师者,所以传道受业解惑也:(名词老师)(者也判断句)【之】①择师而教之:(代词,指代人)②郯子之徒:(代词,这)③古之学者:(结构助词,表示修饰或领属关系,译为“的”)④道之所存,师之所存也:(结构助词,用在定语和名词性的中心语之间,相当于现代汉语的“的”。

)(不是“取消句子独立性”。

因为“取消句子独立性”的“之”是用在主谓之间的,即“之”后必是动词;而两个“所存”是“所词短语”,“所词短语”都是名词性的。

)⑤句读之不知:(宾语前置标志)⑥六艺经传,皆通习之:(代词,代指前面的“六艺经传”,译为它们。

这是宾语前置句式)⑦士大夫之族:(这些人)⑧古之圣人:(的)⑨师道之不复:(主谓间取消句子独立性,无义)⑩吾从而师之:(代词,他)师百工之人:(代词,翻译为“这些”)【其】①生乎吾前,其闻道也固先乎吾:(人称代词,他)②惑而不从师,其为惑也,终不解矣;授之书而习其句读者;非吾所谓传其道解其惑者也:(指示代词,那(些))③古之圣人,其出人也远矣:(人称代词,他们)④夫庸知其年之先后生于吾乎:(人称代词,他们的)⑤圣人之所以为圣……其皆出于此乎:(语气副词,表猜测,大概)⑥今其智乃反不能及:(人称代词,他们的)⑦其可怪也欤:(语气副词,表揣测)【惑】①师者,所以传道受业解惑也:(名词,疑难问题)②于其身也,则耻师焉,惑矣:(形容词,糊涂)【道】①师者,所以传道受业解惑也:(名词,道理)②师道之不传也久矣:(名词,风尚)③吾师道也:(名词,道理)④道相似也:(名词,道德学问)【乎】①其皆出于此乎?(语气助词,表推测,吧)②生乎吾前:(介词,表时间,在)③固先乎吾:(介词,表比较,比)【于】①耻学于师:(介词,表示处所、方向,从、向)②其皆出于此乎?(介词,表示处所、方向,从、在)③于其身也:(介词,表示对象,对,对于)④师不必贤于弟子:(介词,表示比较,比)⑤不拘于时:(介词,表示被动,受,被)【传】①所以传道、受业、解惑也:(动词,传授)②师道之不传也久矣:(动词,流传)③六艺经传:(名词,传文)【无】①孰能无惑:(没有)②是故无贵无贱,无长无少:(无论)【焉】①则耻师焉:(他们)②或师焉或不焉:(助词:不译)③犹且从师而问焉:(兼词:于之)师说是韩愈的一篇著名文章,写的是从师求学的道理。

《师说》知识点《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文,是古代论师道的名篇。

这篇文章阐述了从师求学的道理,批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,表现出非凡的勇气和斗争精神。

以下是对《师说》知识点的详细梳理。

一、文学常识1、作者韩愈(768 年—824 年 12 月 25 日),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人。

自称“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。

唐代杰出的文学家、思想家、哲学家、政治家。

韩愈是唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。

后人将其与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”。

他提出的“文道合一”、“气盛言宜”、“务去陈言”、“文从字顺”等散文的写作理论,对后人很有指导意义。

2、文体“说”是古代用以记叙、议论或说明等方式来阐述事理的文体,可以发表议论,也可以记事,都是为了表明作者的见解,说明寄寓的道理。

《师说》就是论述从师学习的道理。

二、重点字词1、通假字(1)师者,所以传道受业解惑也“受”通“授”,传授。

(2)或师焉,或不焉“不”通“否”,指不从师学习。

2、古今异义(1)古之学者必有师古义:求学的人。

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)师者,所以传道受业解惑也古义:用来……的。

今义:表示因果关系的连词。

(3)吾从而师之古义:跟随并且。

今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等。

(4)无贵无贱,无长无少古义:无论。

今义:没有。

(5)小学而大遗古义:小的方面学习。

今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。

3、一词多义(1)师①古之学者必有师(名词,老师)②师道之不传也久矣(动词,从师求学)③吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)④巫医乐师百工之人(名词,有专门技艺的人)(2)传①师者,所以传道受业解惑也(动词,传授)②师道之不传也久矣(动词,流传)③六艺经传皆通习之(名词,古代解释经书的著作)(3)道①传道受业解惑也(名词,道理)②师道之不传也久矣(名词,风尚)③道相似也(名词,道德学问)(4)其①其为惑也,终不解矣(代词,那些)②其闻道也固先乎吾(代词,他)③夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)(5)之①古之学者必有师(助词,的)②人非生而知之者(代词,知识和道理)③吾从而师之(代词,他)④师道之不传也久矣(助词,取消句子独立性)⑤道之所存,师之所存也(助词,取消句子独立性)4、词类活用(1)吾师道也(名词作动词,学习)(2)师道之不传也久矣(名词作动词,从师)(3)其下圣人也亦远矣(名词作动词,低于)(4)则耻师焉(形容词的意动用法,以……为耻)(5)小学而大遗(形容词作名词,小的方面,大的方面)(6)位卑则足羞(形容词作动词,感到羞耻)三、重点句子1、师者,所以传道受业解惑也。

三、《师说》1、解题:“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。

“说”比“论”随便些。

初中学过的《蛇者说》、《马说》等等都属“说”一类文体。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体.就可按“解说……的道理来理解。

所以《师说》,即“说师”,意思是解说关于“从师”的道理,刚才说过,当时社会风气不重视从师之道,认为从师学习是可耻之事。

韩愈写这篇文章赠给他的学生李蟠,其目的就是抨击时弊,宣扬从师的道理。

2、作者:韩愈(768—824)字退之,唐代河南河阳(今河南孟县)人,著名文学家、古文运动的倡导者。

因先世居昌黎,宋代追封他为昌黎伯,故又称韩昌黎。

又因死后谥“文”,故称韩文公。

著有《昌黎先生文集》,其散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮。

宋代文学家苏轼曾誉他“文起八代之衰”、“匹夫而为百世师”,为唐宋八大家之首。

本文是他三十五岁时在长安任国子博士时写的。

3、古文运动:实际是以复古为名的文风改革运动。

韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”、“文道结合”的观点。

主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。

韩愈用其杰出的散文影响文坛,还热情地指导后进写作古文。

经过他和柳宗元等人努力,终于把文体从六朝以来浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

《师说》可看作是提倡古文的庄严宣言。

4、语言积累。

A.师(1)作名词,有三种情况:①作“老师”讲-------------------------古之学者必有师②作“专门技艺人”讲--------------巫医乐师百工之人③作“姓”讲----------------------------孔子师郯子……师襄(2)作动词,有三种情况:①作“学习、效法”讲----------------吾师道也(“师道”,动宾关系)②作“从师”讲-------------------------巫医乐师百工之人,不耻相师③“师道”,偏正关系------------------或师焉,或不焉师道之不传也久矣④作“以……为师”讲意动用法------吾从而师之B.之(1)作代词,有两种情况:①指代人或事物--------------------------------择师而教之②“这类”、“这些”-----------------------郯子之徒巫医乐师百工之人(2)作助词,有四种情况:①放在定语与中心词之间-----------------------------古之学者②放在主谓之间,取消句子独立性-----------------师道之不复,可知矣③表示宾语前置----------------------------------------句读之不知④音节助词,无意义---------六艺经传,皆通习之(3)以前学过的课文中还有三种情况:①作代词,指代自己----------------君将哀而生之乎②作助词表示定语后置---------------蚓无爪牙之利③作动词,“到”、“往”-------------吾欲之南海C.其(1)作代词,有四种情况:①在主谓短语中作主语---------------生乎吾前,其闻道也,固先乎吾(他)-------------------惑而不从师,其为惑也,终不解矣(那些)②复指,作主语-----------古之圣人,其出人也远矣(他们)----------------------------------作兼语余嘉其能行古道(他)③作定语-------------------夫庸知其年之先后生于吾乎(他们的)(2)作语气副词,有两种情况:①表猜测----------------圣人之所以为圣……其皆出于此乎(大概)②表感叹-----------------今其智乃反不能及,其可怪也欲(多么)5、背诵古文《师说》。

★6.【课文全译】古代求学的人一定有老师。

老师是传授道理,传授学业,解释疑难的人。

人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?有疑惑而不从师学习,那他对于有疑惑的问题,就始终不能解决。

出生比我早的人,他闻知道道理本来比我早,我跟从他向他学习;比我出生晚的人,他知道道理如果也比我早,我也跟从他学习,而且把他当作老师,我学习的是道理,哪里计较他生年比我早还是晚呢?所以,不论地位显贵还是地位低下,不论年长年少,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

唉!从师学习的道理没人传布已经很久了,要人们没有疑惑很难哪!古代的圣人,他们超过一般人很远了,尚且跟从老师向老师请教;现在的许多人,他们跟圣人相比相差很远了,却以向老师学为羞耻。

所以圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。

圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因而引起的吧呢?众人喜爱他们的孩子,选择老师教育孩子;对于他们自己呢,却耻于让老师教他们,这真是糊涂啊!那孩子的老师,教孩子读书来熟悉书中的句子,尚不是我所说的给人传授道理,给人解释疑惑的老师。

文句不理解,疑惑不能解决,有的向老师学习,有的却不向老师求教,小的方面学习,大的方面丢弃,我看不出他们有什么明智的呢。

巫医,乐师及各种工匠,不以互相学习为耻。

士大夫这类人中,如有人称人家为老师,称自己为学生,这些人就聚集在一起朝笑他。

问那些嘲笑者,他们就说:“那个人与某个年龄相近,修养和学业也差不多,(怎么能称他为老师呢?)以地位低的人为师,那是很使人丢脸的事,称官位高的人为师就近于谄媚。

”啊!从师学习的道理不能恢复,由此就可以知道了。

巫医、乐师及各种工匠,士大夫之族是不屑与他们并列的,现在士大夫们的智慧反而赶不上他们。

这不是很奇怪的事么!圣人没有固定的老师,孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聘为师。

郯子这一类人,他们的品德才能当然赶不上孔子。

孔子说:“几个人走在一起,其中就一定有我的老师。

”所以学生不一定不如老师,老师也不一定比学生强,知道道理有先有后,技能学业各有专门研究,如此而已。

李蟠,十七岁,爱好古文,《诗》、《书》等六经经文及解释经文的著作都普遍地研习过,又不被耻学于师的习俗所约束,向我学习。

我赞许他能实行古人从师学习的道理,特别写了这篇《师说》来赠给他。

习题精选一、基础知识l.下列划横线字注音全部正确的一组是()A.郯子(tán)六艺经传(zuàn)贻(yí)B.句读(dòu)苌弘(cháng)聃(rán)C.阿谀(yú)授之书(sòu)蟠(fán)D.或不焉(fǒu)谄媚(chǎn)嗟乎(jiē)2.对下列句子中划横线的词的解释,不正确的一项是()A.作《师说》以贻之贻:赠送B.不耻相师师:老师C.师道之不传也久矣道:风尚D.其闻道也亦先乎吾闻:懂得3.下列各句中划横线的词语在文中的意义与现代汉语相同的一项是()A.古之学者必有师B.彼与彼年相若也,道相似也C.吾从而师之D.师不必贤于弟子4.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是()5.选出与“师者,所以传道受业解惑也”句式相同的一项()A.圣人无常师B.余嘉其能行古道。

C.道之所存,师之所存也。

D.欲人之无惑也难矣!6.默写。

(l)是故弟子不必不如师,_______,_________,________,如是而已。

(2)师者,________________。

(3)是故无贵无贱,__________,_________,___________。

二、阅读语段,回答问题(一)嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,刚群聚而笑之。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

”呜呼!师道之不复,可知矣。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!7.“嗟乎”一词表示的语气是()A.感慨B.叹息C.悲哀D.愤慨8.下列句子中加点词的意义和用法都相同的一组是()9.下列各句中划横线的词与“巫医乐师百工之人,不耻相师”中的“耻”用法不同的一项是()A.且庸人尚羞之,况于将相乎B.是己而非人,俗之同病C.卒廷见相如,毕礼而归之D.孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃10.在下列句中与例句句式相同的句子是()例:句读之不知,惑之不解A.道之所存,师之所存也B.蚓无爪牙之利,筋骨之强C.李氏子蟠……不拘于时D.古之人不余欺也11.“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”在文中的正确意思是()A.那些教孩子的老师,只教给孩子书本并帮助他们朗读其中的文句,不是我所说的传授道理、解释疑难问题的老师。

B.那些教孩子的老师,只教给孩子书本并帮助他们学习其中的文句,不是我所说的传授道理、解释疑难问题的老师。

C.对那些只教给孩子书本并帮助他们学习其中的文句,传授道理,解释疑难问题的老师,我是无所谓的。

D.那些教孩子的老师,交给孩子书本并帮助他们朗读其中的文句,不是我所说的传授道理、解释疑难问题的老师。

12.对这段文字分析不当的一项是()A.该段句式变化多,整句和散句相结合,奇偶互见;字里行间饱含感情,读来感心动耳。

B.作者连用三个对比,尖锐地批判了“今之众人”“土大夫”“君子”耻于从师的不良风气。

C.三个对比,结语语气一句比一句重,第一个对比的结语是疑问语气,第二个对比的结语是肯定、责备的语气,第三个对比的结语是带有讽刺意味的语气,表达的感情更强烈。

D.这一段批判反面现象的目的仅在阐明从师学习的重要性。

(二)二十一日,宗元白:辱书云,欲相师。

仆道不笃,业甚浅近,环顾其中,未见可师者。

虽尝好言论、为文章,甚不自是也。

不意吾子自京师来蛮夷间,乃幸见取。

仆自卜固无取假令有取亦不敢为人师为众人师且不敢况敢为吾子师乎孟子称人之患在好为人师由魏晋氏以下,人益不事师。

今之世不闻有师,有,辄哗笑之以为狂人。

独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。

世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。

愈以是得狂名。

居长安,炊不暇熟,又挈挈而东。

如是者数矣。

(柳宗元《答韦中立论师道书》)13.给语段中画线的句子加上标点符号。

仆自卜固无取假令有取亦不敢为人师为众人师且不敢况敢为吾子师乎孟子称人之患在好为人师14.解释下列句中划横线的字词①仆道不笃______________________②人益不事师_____________________③因抗颜而为师_______________________④辄?。