第四课:第一次世界大战的后果

- 格式:ppt

- 大小:2.68 MB

- 文档页数:44

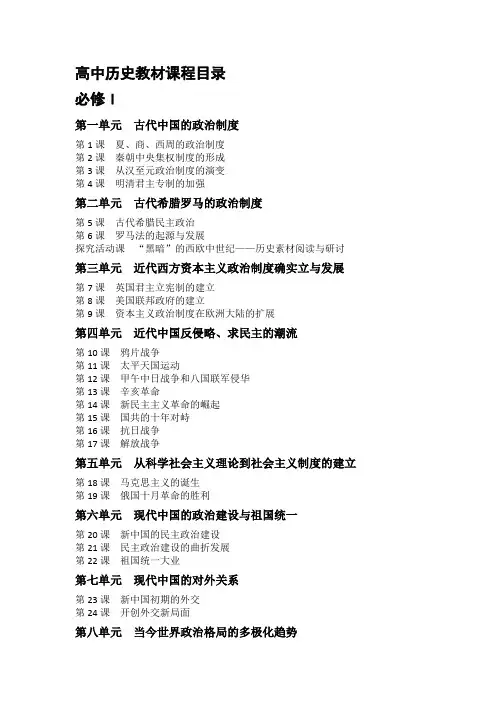

高中历史教材课程目录必修I第一单元古代中国的政治制度第1课夏、商、西周的政治制度第2课秦朝中央集权制度的形成第3课从汉至元政治制度的演变第4课明清君主专制的加强第二单元古代希腊罗马的政治制度第5课古代希腊民主政治第6课罗马法的起源与发展探究活动课“黑暗”的西欧中世纪——历史素材阅读与研讨第三单元近代西方资本主义政治制度确实立与发展第7课英国君主立宪制的建立第8课美国联邦政府的建立第9课资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流第10课鸦片战争第11课太平天国运动第12课甲午中日战争和八国联军侵华第13课辛亥革命第14课新民主主义革命的崛起第15课国共的十年对峙第16课抗日战争第17课解放战争第五单元从科学社会主义理论到社会主义制度的建立第18课马克思主义的诞生第19课俄国十月革命的胜利第六单元现代中国的政治建设与祖国统一第20课新中国的民主政治建设第21课民主政治建设的曲折发展第22课祖国统一大业第七单元现代中国的对外关系第23课新中国初期的外交第24课开创外交新局面第八单元当今世界政治格局的多极化趋势第25课两极世界的形成第26课两极世界的形成第27课世纪之交的世界格局必修II第一单元古代中国经济的基本结构与特点第1课发达的古代农业第2课古代手工业的进步第3课古代商业的发展第4课古代的经济政策第二单元资本主义世界的市场的形成和发展第5课开辟新航路第6课殖民扩张与世界市场的拓展第7课第一次工业革命第8课第二次工业革命第三单元近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展第9课近代中国经济结构的变动第10课中国民族资本主义的曲折发展第四单元中国特色社会主义建设的道路第11课经济建设的发展和曲折第12课从计划经济到市场经济第13课对外开放格局的初步形成第五单元中国近现代社会生活的变迁第14课物质生活与习俗的变迁第15课交通工具和通讯工具的进步第16课大众传媒的变迁探究活动课中国民生百年变迁(20世纪初—21世纪初)—历史展览第六单元世界资本主义经济政策的调整第17课空前严重的资本主义世界经济危机第18课罗斯福新政第19课战后资本主义的新变化第七单元苏联的社会主义建设第20课从“战时共产主义”到“斯大林模式”第21课二战后苏联的经济改革第八单元世界经济的全球化趋势第22课战后资本主义世界经济体系的形成第23课世界经济的区域集团化第24课世界经济的全球化必修III第一单元中国传统文化主流思想的演变第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成第2课“罢黜百家独尊儒术”第3课宋明理学第4课明清之际活跃的儒家思想第二单元西方人文精神的起源及其发展第5课西方人文主义思想的起源第6课文艺复兴和宗教改革第7课启蒙运动第三单元古代中国的科学技术与文学艺术第8课古代中国的发明和发现第9课辉煌灿烂的文学第10课充满魅力的书画和戏曲艺术探究活动课中国传统文化的过去、现在与未来—历史小论文第四单元近代以来世界的科学发展历程第11课物理学的重大进展第12课破解生命起源之谜第13课从蒸汽机到互联网第五单元近代中国的思想解放潮流第14课从“师夷长技”到维新变法第15课新文化运动与马克思主义的传播第六单元20世纪以来中国重大思想理论成果第16课三民主义的形成和发展第17课毛泽东思想第18课新时期的理论探索第七单元现代中国的科技、教育与文学艺术第19课建国以来的重大科技成就第20课“百花齐放”“百家争鸣”第21课现代中国教育的发展第八单元19世纪以来的世界文学艺术第22课文学的繁荣第23课美术的辉煌第24课音乐与影视艺术人教版高中历史选修一目录第一单元梭伦改革第1课雅典城邦的兴起第2课除旧布新的梭伦改革第3课雅典民主政治的奠基石第二单元商鞅变法第1课改革变法风潮与秦国历史机遇第2课“为秦开帝业”──商鞅变法第3课富国强兵的秦国第三单元北魏孝文帝改革第1课改革迫在眉睫第2课北魏孝文帝的改革措施第3课促进民族大融合第四单元王安石变法第1课社会危机四伏和庆历新政第2课王安石变法的主要内容第3课王安石变法的历史作用探究活动课一历史上的改革与发展第五单元欧洲的宗教改革第1课宗教改革的历史背景第2课马丁路德的宗教改革第3课宗教改革运动的扩展第六单元默罕默德·阿里改革第1课18世纪末19世纪初的埃及第2课默罕默德阿里改革的主要内容第3课改革的后果第七单元1861年俄国农奴制改革第1课19世纪中叶的俄国第2课农奴制改革的主要内容第3课农奴制改革与俄国的近代化探究活动课二古老文化与现代文明第八单元日本明治维新第1课从锁国走向开国的日本第2课倒幕运动和明治政府的成立第3课明治维新第4课走向世界的日本第九单元戊戌变法第1课甲午战争后民族危机的加深第2课维新运动的兴起第3课百日维新第4课戊戌政变人教版高中历史目录选修2第一单元专制理论与民主思想的冲突第1课西方专制主义理论第2课近代西方的民主思想第二单元英国议会与国王的斗争第1课英国议会与王权矛盾的激化第2课民主与专制的反复较量第三单元向封建专制统治宣战的檄文第1课美国《独立宣言》第2课法国《人权宣言》第3课《中华民国临时约法》探究活动课一撰写历史短评──试评辛亥革命和《中华民国临时约法》第四单元构建资产阶级代议制的政治框架第1课英国君主立宪制的建立第2课英国责任制内阁的形成第3课美国代议共和制度的建立第五单元法国民主力量与专制势力的斗争第1课法国大革命的最初胜利第2课拿破仑帝国的建立与封建制度的复辟第3课法国资产阶级共和制度的最终确立第六单元近代中国的民主思想与反对专制的斗争第1课西方民主思想对中国的冲击第2课中国资产阶级的民主思想第3课资产阶级民主革命的酝酿和爆发第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争第七单元无产阶级和人民群众争取民主的斗争第1课英国宪章运动第2课欧洲无产阶级争取民主的斗争第3课抗战胜利前中国人民争取民主的斗争第4课抗战胜利后的人民民主运动探究活动课二近代时期人民对民主的追求与斗争──学习编辑历史报纸人教版高中历史目录选修3 《20世纪的战争与和平》第一单元第一次世界大战第1课第一次世界大战的爆发第2课旷日持久的战争第3课同盟国集团的瓦解第4课第一次世界大战的后果第二单元凡尔赛—华盛顿体系下的世界第1课巴黎和会第2课凡尔赛体系与国际联盟第3课华盛顿会议第4课维护和平的尝试第三单元第二次世界大战第1课1929~1933年资本主义经济危机第2课局部的反法西斯斗争第3课走向世界大战第4课第二次世界大战的全面爆发第5课第二次世界大战的扩大第6课第二次世界大战的转折第7课第二次世界大战的结束第8课世界反法西斯战争胜利的影响探究活动课一世界大战的启示—战争给人类带来了什么?第四单元雅尔塔体系下的冷战与和平第1课两极格局的形成第2课冷战的开始第3课美苏争霸第4课两极格局的结束第五单元烽火连绵的局部战争第1课朝鲜战争第2课越南战争第3课中东问题的由来与发展第4课曲折的中东和平进程第5课南亚次大陆的冲突第6课两伊战争第7课海湾战争第六单元和平与发展第1课联合国的建立及其作用第2课世界人民的反战和平运动第3课和平与发展:当今世界的主题探究活动课二汲取历史经验教训,努力维护世界和平人教版高中历史选修四目录第一单元古代中国的政治家第1课统一中国的第一个皇帝秦始皇第2课大唐盛世的奠基人唐太宗第3课统一多民族国家的保卫者康熙帝第二单元东西方的先哲第1课儒家文化创始人孔子探究活动课一追寻孔子的足迹第2课西方古典哲学的代表柏拉图第3课古希腊文化的集大成者亚里士多德第三单元欧美资产阶级革命时代的杰出人物第1课英国革命的领导者克伦威尔第2课美国国父华盛顿第3课一代雄狮拿破仑第四单元亚洲觉醒的先躯第1课中国民主革命的先行者孙中山第2课圣雄甘地第3课新土耳其的缔造者凯末尔第五单元无产阶级革命家第1课科学社会主义的奠基人马克思第2课无产阶级革命导师恩格斯第3课第一个社会主义国家的缔造者列宁第4课新中国的缔造者毛泽东第5课中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平探究活动课二春天的故事第六单元杰出的科学家第1课杰出的中医药学家李时珍第2课中国铁路之父詹天佑第3课中国地质力学的奠基人李四光第4课近代科学之父牛顿第5课20世纪的科学伟人爱因斯坦。

《第一次世界大战》说课稿引言概述:第一次世界大战是20世纪初爆发的一场全球性战争,对世界历史产生了深远的影响。

本文将从四个方面介绍第一次世界大战的背景、原因、战争进程以及战争结束后的影响。

一、背景1.1 欧洲列强的殖民扩张:19世纪末,欧洲列强为了争夺殖民地资源,进行了大规模的殖民扩张,导致欧洲国家之间的矛盾日益加剧。

1.2 军备竞赛的升级:为了维护自身利益,各国纷纷进行军备扩张,特别是海军和陆军的发展,导致了军备竞赛的升级。

1.3 民族主义思潮的兴起:19世纪末,各国民族主义思潮兴起,民族自决的要求日益高涨,加剧了欧洲各国之间的矛盾。

二、原因2.1 各国利益的冲突:由于殖民地和市场的争夺,各国利益产生冲突,形成了导火索。

2.2 各国军备竞赛的升级:军备竞赛的升级导致了各国军事力量的积聚,使得战争爆发的可能性增加。

2.3 各国外交政策的失衡:各国外交政策的失衡导致了盟友关系的复杂化,使得战争爆发后的局势更加复杂。

三、战争进程3.1 西线战场:主要是法国和德国之间的战争,双方在阵地战中互有胜负,但最终德国未能攻占法国,战争陷入胶着状态。

3.2 东线战场:主要是德国和俄国之间的战争,德国在东线取得了一系列胜利,但未能彻底击败俄国,耗费了大量资源。

3.3 海战和海上封锁:英国海军对德国实施了封锁,削弱了德国的经济实力,但也引发了一系列的海战。

四、战争结束和影响4.1 1917年俄国革命:俄国革命导致了俄国的退出战争,使得德国能够将兵力转移到西线,加剧了战争的紧张局势。

4.2 1918年德国的失败:德国在西线发动了大规模进攻,但最终未能取得胜利,使得德国陷入了战败的境地。

4.3 《凡尔赛和约》的签订:战争结束后,各国在凡尔赛签订了和约,德国被迫承担了巨大的战争赔款和领土割让,导致了德国的经济崩溃和政治动荡。

总结:第一次世界大战是一场由于欧洲列强之间的利益冲突、军备竞赛和民族主义思潮兴起而爆发的全球性战争。

《第一次世界大战及其后果》的教学反思信丰县志和中学王燕明一、设计思路1、本节课的重点在于要求学生理解一战爆发的原因,偶发事件的背后蕴藏的历史规律;难点在于如何引导学生对萨拉热窝事件发生的评价,引导学生正确认识到突发性事件对人类和平的威胁。

2、“和平与发展”是当今世界的两大主题已成为人类的共识。

近几年来,国际局势变幻莫测,局部战争时有发生,不断的为爱好和平的世界人民敲响警钟。

通过学习第一次世界大战的爆发让学生把握大战的规律和性质,认识战争的残酷性,和平的必要性。

3、通过本课出现的“同盟国”与“协约国”的六国,我通过学生扮演六国代表发言,指导学生分析帝国主义为什么结合,从而得出国际舞台上没有永恒的敌人也没有永恒的朋友的结论。

通过学生扮演讲述萨拉热窝事件,使课堂更加生动,有趣。

调动学生学习主动性与积极性。

二、成功之处1、创设情景,激发兴趣激发学生的学习兴趣,求知欲望和培养创新精神,是我们每一位老师都要解决的重要问题。

实践证明,创设丰富多彩的教学情境是提高课堂教学效率,培养学生能力的有效途径。

不仅良好的开头需要情境的创设,在教学中也需要情境的创设。

如讲授两大军事集团的形成时,我创设了一个六国代表发言的情景,引发学生的兴趣。

2、确定角色,分配任务新课程理念要求学生主动参与学习,在互动探究中生成体验,教师在课堂教学中是对话者、促进者、商讨者,学生是课堂学习活动的主体。

在课堂上始终以学生为主体,充分突出学生的主体地位,打破了传统教学中的教师中心论。

教师与学生的交往互动,互相交流,师生,生生之间分享彼此的思考,丰富了教学内容,使师生成为真正的学习共同体。

如我把学生分成三组,每组成员分别准备以下内容:选出“同盟国”代表,“协约国”代表及“萨拉热窝事件”的有关代表,准备发言稿等资料。

3、正确引导,思想升华针对学生正是血气方刚、容易冲动之时,利用萨拉热窝事件所导致的后果,对学生进行心理健康教育,避免学生因一时冲动而造成恶果。

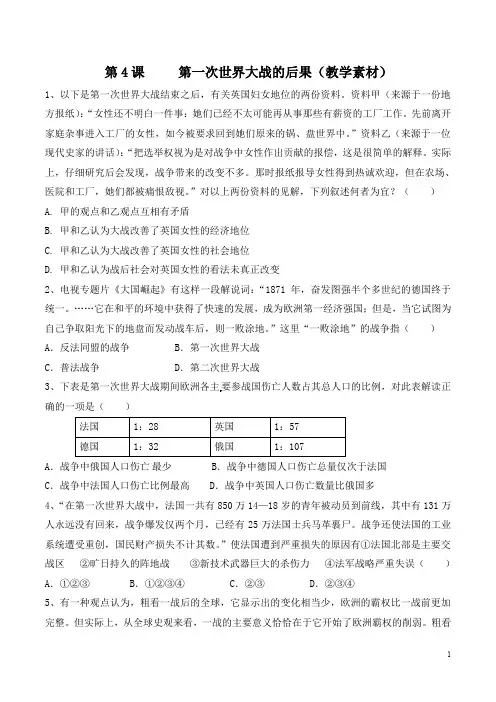

第4课第一次世界大战的后果(教学素材)1、以下是第一次世界大战结束之后,有关英国妇女地位的两份资料。

资料甲(来源于一份地方报纸):“女性还不明白一件事:她们已经不太可能再从事那些有薪资的工厂工作。

先前离开家庭杂事进入工厂的女性,如今被要求回到她们原来的锅、盘世界中。

”资料乙(来源于一位现代史家的讲话):“把选举权视为是对战争中女性作出贡献的报偿,这是很简单的解释。

实际上,仔细研究后会发现,战争带来的改变不多。

那时报纸报导女性得到热诚欢迎,但在农场、医院和工厂,她们都被痛恨敌视。

”对以上两份资料的见解,下列叙述何者为宜?()A. 甲的观点和乙观点互相有矛盾B. 甲和乙认为大战改善了英国女性的经济地位C. 甲和乙认为大战改善了英国女性的社会地位D. 甲和乙认为战后社会对英国女性的看法未真正改变2、电视专题片《大国崛起》有这样一段解说词:“1871年,奋发图强半个多世纪的德国终于统一。

……它在和平的环境中获得了快速的发展,成为欧洲第一经济强国;但是,当它试图为自己争取阳光下的地盘而发动战车后,则一败涂地。

”这里“一败涂地”的战争指()A.反法同盟的战争 B.第一次世界大战C.普法战争 D.第二次世界大战3、下表是第一次世界大战期间欧洲各主要参战国伤亡人数占其总人口的比例,对此表解读正确的一项是()法国1:28 英国1:57德国1:32 俄国1:107A.战争中俄国人口伤亡最少 B.战争中德国人口伤亡总量仅次于法国C.战争中法国人口伤亡比例最高 D.战争中英国人口伤亡数量比俄国多4、“在第一次世界大战中,法国一共有850万14—18岁的青年被动员到前线,其中有131万人永远没有回来,战争爆发仅两个月,已经有25万法国士兵马革裹尸。

战争还使法国的工业系统遭受重创,国民财产损失不计其数。

”使法国遭到严重损失的原因有①法国北部是主要交战区②旷日持久的阵地战③新技术武器巨大的杀伤力④法军战略严重失误()A.①②③ B.①②③④ C.②③ D.②③④5、有一种观点认为,粗看一战后的全球,它显示出的变化相当少,欧洲的霸权比一战前更加完整。

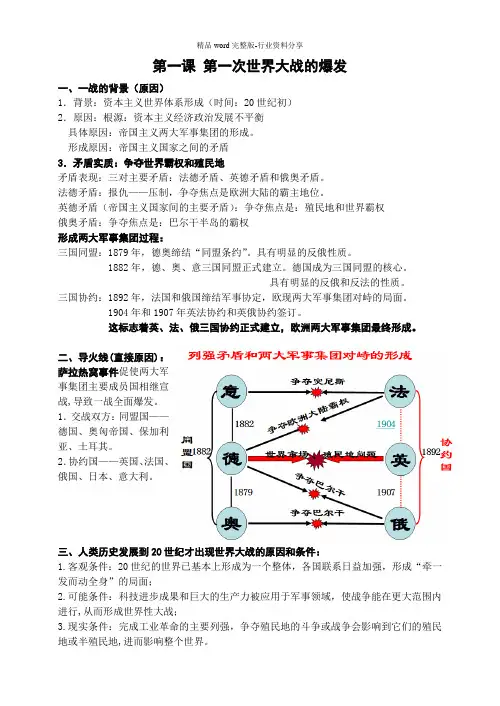

第一课第一次世界大战的爆发一、一战的背景(原因)1.背景:资本主义世界体系形成(时间:20世纪初)2.原因:根源:资本主义经济政治发展不平衡具体原因:帝国主义两大军事集团的形成。

形成原因:帝国主义国家之间的矛盾3.矛盾实质:争夺世界霸权和殖民地矛盾表现:三对主要矛盾:法德矛盾、英德矛盾和俄奥矛盾。

法德矛盾:报仇——压制,争夺焦点是欧洲大陆的霸主地位。

英德矛盾(帝国主义国家间的主要矛盾):争夺焦点是:殖民地和世界霸权俄奥矛盾:争夺焦点是:巴尔干半岛的霸权形成两大军事集团过程:三国同盟:1879年,德奥缔结“同盟条约”。

具有明显的反俄性质。

1882年,德、奥、意三国同盟正式建立。

德国成为三国同盟的核心。

具有明显的反俄和反法的性质。

三国协约:1892年,法国和俄国缔结军事协定,欧现两大军事集团对峙的局面。

1904年和1907年英法协约和英俄协约签订。

这标志着英、法、俄三国协约正式建立,欧洲两大军事集团最终形成。

二、导火线(直接原因):萨拉热窝事件促使两大军事集团主要成员国相继宣战,导致一战全面爆发。

1.交战双方:同盟国——德国、奥匈帝国、保加利亚、土耳其。

2.协约国——英国、法国、俄国、日本、意大利。

三、人类历史发展到20世纪才出现世界大战的原因和条件:1.客观条件:20世纪的世界已基本上形成为一个整体,各国联系日益加强,形成“牵一发而动全身”的局面;2.可能条件:科技进步成果和巨大的生产力被应用于军事领域,使战争能在更大范围内进行,从而形成世界性大战;3.现实条件:完成工业革命的主要列强,争夺殖民地的斗争或战争会影响到它们的殖民地或半殖民地,进而影响整个世界。

第二课旷日持久的战争(1914年——1918年)一、欧洲三条战线的主要交战国:西线——比利时、法国北和德法边境英、法←→德东线——波罗的海南岸至罗马尼亚俄←→德、奥匈南线——巴尔干半岛塞尔维亚←→奥匈二、第一次世界大战演变为旷日持久的战争的原因?1.交战双方没有一方具有绝对优势2.大杀伤力的武器更有利于防守,当时机枪、步枪、重炮等新武器大量使用,有利于大量杀伤进攻人员3.军队机动性不强,后勤保障能力不高三、持久战有利于协约国原因:①协约国在面积、人口、资源等方面都远胜于同盟国,还占有广阔海外殖民地,有利于长期作战。

《第一次世界大战的后果》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《第一次世界大战的后果》。

接下来,我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《第一次世界大战的后果》是高中历史必修课程中的重要内容。

这一章节承接了第一次世界大战的爆发与进程,深入探讨了这场战争对世界产生的多方面影响。

通过学习这部分内容,学生能够更全面地认识战争的本质和影响,培养他们的历史思维能力和全球视野。

从教材的编排来看,本章节内容丰富,涵盖了政治、经济、社会、文化等多个领域的变化。

同时,教材还提供了丰富的史料和图片,有助于学生直观地感受战争的后果。

二、学情分析授课对象为高中学生,他们已经具备了一定的历史知识基础和分析问题的能力。

但对于第一次世界大战的后果,可能缺乏系统和深入的理解。

在教学过程中,需要引导学生运用已有的知识,通过分析史料、讨论交流等方式,加深对这一主题的认识。

三、教学目标1、知识与能力目标学生能够了解第一次世界大战造成的人员伤亡和财产损失情况。

理解第一次世界大战对欧洲政治格局、经济发展、社会思潮等方面产生的深远影响。

培养学生分析历史问题、归纳总结历史规律的能力。

2、过程与方法目标通过阅读史料、观看图片和视频等资料,提高学生获取历史信息的能力。

组织学生进行小组讨论和课堂交流,培养学生合作学习和表达能力。

3、情感态度与价值观目标让学生认识到战争的残酷性,树立热爱和平、反对战争的观念。

引导学生思考战争与和平的关系,增强学生的社会责任感。

四、教学重难点1、教学重点第一次世界大战对欧洲政治格局的影响。

战争对经济和社会发展的破坏。

2、教学难点理解第一次世界大战引发的社会思潮变革。

如何引导学生从历史中汲取教训,树立正确的历史观和价值观。

五、教法与学法1、教法讲授法:对重点知识进行系统讲解,使学生形成清晰的知识框架。

史料分析法:引导学生分析史料,培养他们的实证精神和历史思维能力。