古代汉语词类活用和兼类词的联系

- 格式:ppt

- 大小:865.00 KB

- 文档页数:9

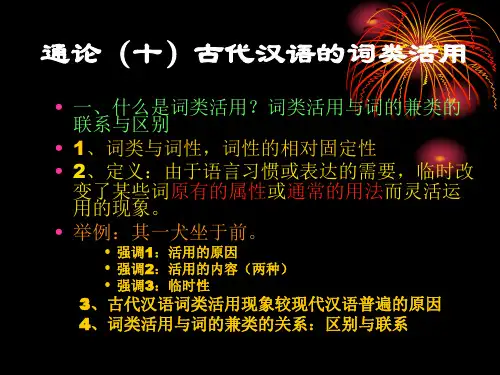

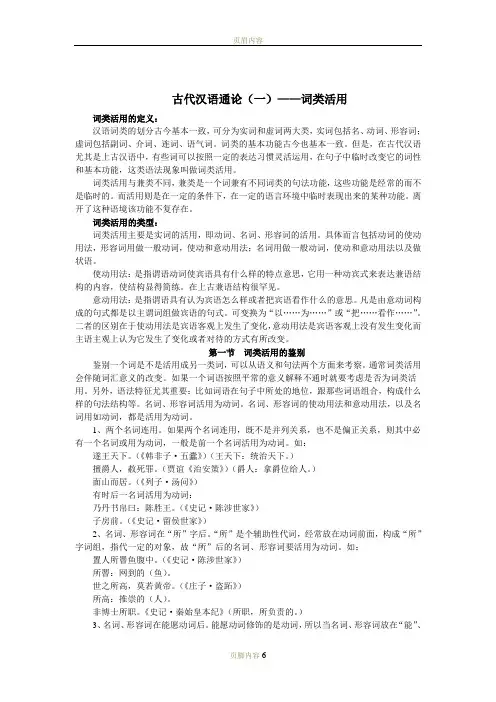

古代汉语通论(一)——词类活用词类活用的定义:汉语词类的划分古今基本一致,可分为实词和虚词两大类,实词包括名、动词、形容词;虚词包括副词、介词、连词、语气词。

词类的基本功能古今也基本一致。

但是,在古代汉语尤其是上古汉语中,有些词可以按照一定的表达习惯灵活运用,在句子中临时改变它的词性和基本功能,这类语法现象叫做词类活用。

词类活用与兼类不同,兼类是一个词兼有不同词类的句法功能,这些功能是经常的而不是临时的。

而活用则是在一定的条件下,在一定的语言环境中临时表现出来的某种功能。

离开了这种语境该功能不复存在。

词类活用的类型:词类活用主要是实词的活用,即动词、名词、形容词的活用。

具体而言包括动词的使动用法,形容词用做一般动词,使动和意动用法;名词用做一般动词,使动和意动用法以及做状语。

使动用法:是指谓语动词使宾语具有什么样的特点意思,它用一种动宾式来表达兼语结构的内容,使结构显得简练。

在上古兼语结构很罕见。

意动用法:是指谓语具有认为宾语怎么样或者把宾语看作什么的意思。

凡是由意动词构成的句式都是以主谓词组做宾语的句式。

可变换为“以……为……”或“把……看作……”。

二者的区别在于使动用法是宾语客观上发生了变化,意动用法是宾语客观上没有发生变化而主语主观上认为它发生了变化或者对待的方式有所改变。

第一节词类活用的鉴别鉴别一个词是不是活用成另一类词,可以从语义和句法两个方面来考察。

通常词类活用会伴随词汇意义的改变。

如果一个词语按照平常的意义解释不通时就要考虑是否为词类活用。

另外,语法特征尤其重要:比如词语在句子中所处的地位,跟那些词语组合,构成什么样的句法结构等。

名词、形容词活用为动词。

名词、形容词的使动用法和意动用法,以及名词用如动词,都是活用为动词。

1、两个名词连用。

如果两个名词连用,既不是并列关系,也不是偏正关系,则其中必有一个名词或用为动词,一般是前一个名词活用为动词。

如:遂王天下。

(《韩非子·五蠹》)(王天下:统治天下。

内容摘要:内容提要:古代汉语中的词类转换情况多而复杂,目前基本上大都看作“活用”。

这既不符合古代汉语的语言实际,又不利于教学。

“兼类”和“活用”并存,既有必要,又有可能。

内容提要:古代汉语中的词类转换情况多而复杂,目前基本上大都看作“活用”。

这既不符合古代汉语的语言实际,又不利于教学。

“兼类”和“活用”并存,既有必要,又有可能。

关键词:古代汉语词类转换兼类活用并存古代汉语中的词类转换情况多而复杂,而现在语法界对词的转换的处理方法不统一。

例如:在“(诸葛)亮身率军攻祁山”句中,“军”充当宾语,是“军队”的意思,具有名词的语法特点,属名词类;在“以河内守亚夫为将军,军细柳”句中,“军”带补语“细柳”,是“驻扎”的意思,具有动词的语法特点,又属动词类,对此有人认为“‘军’兼属名词、动词两类”,应把它作“兼类”讲,不应作“活用词”讲;有人认为“‘军细柳’的‘军’是名词活用为动词,不属兼类”。

这个问题争论的焦点在于对“兼类”和“活用”两个概念的理解。

前者认为一个词只要兼属两个或两个以上的词类,就属“兼类”,不要有“活用”的说法;后者认为一个词只要改变了本身的意义,作别类词用,起别类词的作用,就是“活用”,不需要有“兼类”的说法。

笔者认为,以上两种说法都比较片面,都没有对“兼类”和“活用”作出科学的解释。

我主张古汉语中词的“兼类”和“活用”应二者兼而有之。

为什么要“兼类”和“活用”二者兼而有之呢?要回答这个问题,首先要弄清什么是词的“活用”,什么是词的“兼类”的问题。

什么样是词的活用呢?从语法角度讲,汉语中的每个词,都属于一定的类别。

按本类的语法属性去用词叫本用,反之,叫活用。

张世禄教授给“活用”这样定义:“有些词往往在实际的语法结构中临时充当别的成分,和它们经常的用法不合的,这叫‘词的活用’。

”(《古代汉语》)廖序东教授给“活用”是这样定义的:“如果一个词偶尔改变本身的意义,作别类词用,起别类词所起的作用,这就叫词的活用。

古汉语中得词类活用现象摘要:在古代汉语中,词类活用就是一种普遍得现象。

正确认识它,对我们阅读古籍,特别就是理解汉语语法都有重要得意义。

本文就从《左传》、《战国策》、《史记》等上古经典著作中广泛撷取相关例句,并将其细致分类,充分地证明了这种语法现象在古代汉语中使用得普遍性并简要地探索了其中得规律性.与此同时,本文也对近些年来人们对于词类活用现象得研究做以总结。

关键词:词类活用特殊意念动宾关系词得兼类〃词类活用〃就是古代汉语中一个很突出得现象不了解词类活用得道理、不能正确理解与解释被活用词得词义,阅读古文就会遇到困难。

自从马建忠在《马氏文通》中,从词有定类得观念出发提出了〃假借〃之名,实际上从理论上解决了古汉语词类活用得问题以后,陈承泽首唱词类活用说至今,凡就是古代汉语教材、专著,都辟有专门章节论述词类活用问题。

人们利用这个理论,对一些在特定语言环境中临时改变词性而产生新词义得词语做出正确解释,解决了文言文阅读与注释中得一个大问题。

这些对于词类活用现象得研究所取得得成绩就是十分显著得。

但同时也不可避免地出现了一些偏差.所以近些年来也有很多学者对词类活用中得一些问题提出了异议。

例如,很多人认为目前许多关于古汉语词类活用得研究与文言文得注释中都存在着词类活用范围过宽得现象。

因此,我们必须对词类活用现象加以准确细致得学习与分析,只有这样才能避免在使用与学习中出现偏差甚至错误.一、绪论在古代汉语里,某个词属于某一词类就是比较固定得.各类词在句子中得职务也有一定得分工。

譬如名词经常在句中作主语、宾语、定语;动词经常用作谓语;而形容词则经常用作定语、状语与谓语。

例如:老臣病足,曾不能疾走。

《战国策•赵策四》许子必种粟而后食乎?《孟子•滕文公上》初,郑武公娶于申,日武姜。

生驻公及共叔段。

《左传•隐公元年》其中〃疾〃为形容词,作〃走〃得状语。

〃粟〃为名词,作句子得宾语;而第三句中得〃生〃作句子得谓语,为动词词类。

以上这种情况,古今都就是相同得。

兼词、兼类词与词类活用的区分古代汉语中,兼词、兼类词和词类活用是一组容易混淆的概念,下面分别予以说明。

一、兼词兼词这一概念最早是由杨伯峻先生提出的。

他在《文言文法》一书中说:这类词的特点是,以一个字,却同时起两个不同的词性的作用。

有些是合音词,有些却不是合音词;譬如常用的‘诸’字,有时是‘之于’两字的合音,‘之’是代词,‘于’是介词,那么,这一‘诸’字便同时既起代词的作用,又起介词的作用,‘一身而二任了’。

因此,我管它叫兼词,因为它表面上只是一个字,却兼任两种词。

这样看来,兼词具有下面两个重要特征:其一:兼词是一个单音节词,它由两个词性不同的词构成。

其二:兼词可能是构成它的两个词的合音词,也可能不是。

例如:、投诸渤海之尾、隐土之北。

(《列子·愚公移山》)诸是之于的兼词,之是代词,于是介词;诸同时又是之于的合音词,之的声母和于的韵母合成诸的音节。

、王尝语庄子以好乐,有诸?(《孟子·庄暴见孟子》)诸是之乎的兼词,之是代词,乎是句末语气词,表疑问语气;同时诸又是之乎的合音词,之的声母和乎的韵母合成诸的音节。

、五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。

(张溥《五人墓碑记》)焉是于此的兼词,于是介词,此是代词;非合音词。

、子曰:盍各言尔志?(《论语·公冶长》)盍是何不的兼词,何是疑问代词,不是否定副词;非合音词。

、时日曷丧?予及汝偕亡!(《尚书·汤誓》)曷通盍,是何不的兼词,何是疑问代词,不是否定副词;非合音词。

、且其居心叵测,反复靡常。

(林则徐《林文忠公政书·使粤奏稿》)叵是不可的兼词,不是否定副词,可是动词;非合音词。

二、兼类词兼类词是指同一个词在不同的语境中可能具有不同的词性,这些不同的词性都是这个词本身具有的词性,并非临时性用法。

兼类词不同的词性相关联的意义之间有很密切的联系。

例如:、乃丹书帛曰陈胜王。

卒买鱼烹食,得鱼腹中书。

(均出自《史记·陈涉世家》)书为兼类词,上面的两个书,词性分别为动词和名词,意义分别为书写和文字,意义之间联系密切。

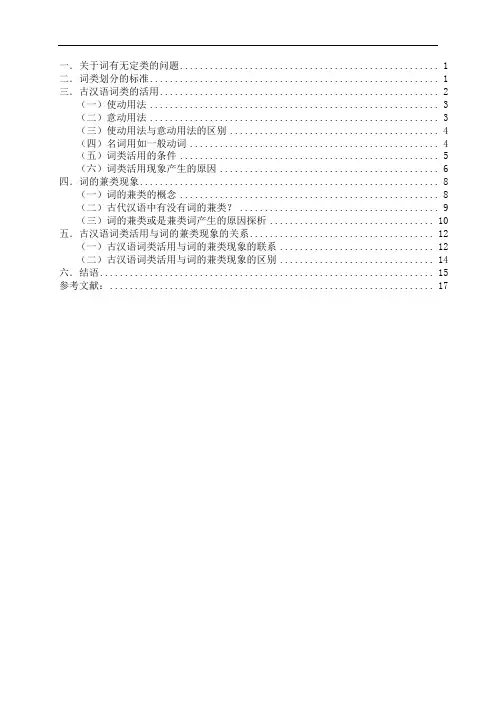

一.关于词有无定类的问题 (1)二.词类划分的标准 (1)三.古汉语词类的活用 (2)(一)使动用法 (3)(二)意动用法 (3)(三)使动用法与意动用法的区别 (4)(四)名词用如一般动词 (4)(五)词类活用的条件 (5)(六)词类活用现象产生的原因 (6)四.词的兼类现象 (7)(一)词的兼类的概念 (8)(二)古代汉语中有没有词的兼类? (9)(三)词的兼类或是兼类词产生的原因探析 (10)五.古汉语词类活用与词的兼类现象的关系 (12)(一)古汉语词类活用与词的兼类现象的联系 (12)(二)古汉语词类活用与词的兼类现象的区别 (13)六.结语 (15)参考文献: (16)浅谈古汉语中词类活用与词的兼类之间的关系摘要:在古代汉语中,词类活用和词的兼类问题,一直都是语言学者争论不休的问题。

文章在对古汉语的词类活用和兼类现象进行了一个大致的梳理后,结合语言发展的的规律、通过举例分析探究出了这两种语言现象产生的原因。

在较强的理论性的指引下,在诸多例子的论证上,我们发现词类活用与词的兼类现象之间有着千丝万缕的联系;虽然如此,但我们仍然可以从二者不同的定义、词的语音形式上、辞书义项收录情况这三个方面以及词频统计法来辨别二者的区别。

关键词:古汉语;词类活用;词的兼类;关系分类号:H03浅谈古汉语中词类活用与词的兼类之间的关系一.关于词有无定类的问题我国清代著名的语法学家马建忠在《马氏文通》中说道:“字无定义,词无定类;而欲知其类,常先知其上下文意如何耳。

”1可见,马建忠先生认为古汉语中词无定类。

另外,现当代很多语法学家也认为古汉语中无词类划分,只有实词和虚词之分。

语法学家高名凯也认为,自古及今,汉语就没有真正的词类分别。

正因为在语言的发展过程中会出现这样的语用或语法现象,所以才繁衍出了如今人们对词类活用和词的兼类问题的研究与探讨。

二.词类划分的标准以下主要从现代语法理论的角度,来反观古汉语词的分类情况。

古代汉语通论(一)——词类活用词类活用的定义:汉语词类的划分古今基本一致,可分为实词和虚词两大类,实词包括名、动词、形容词;虚词包括副词、介词、连词、语气词。

词类的基本功能古今也基本一致。

但是,在古代汉语尤其是上古汉语中,有些词可以按照一定的表达习惯灵活运用,在句子中临时改变它的词性和基本功能,这类语法现象叫做词类活用。

词类活用与兼类不同,兼类是一个词兼有不同词类的句法功能,这些功能是经常的而不是临时的。

而活用则是在一定的条件下,在一定的语言环境中临时表现出来的某种功能。

离开了这种语境该功能不复存在。

词类活用的类型:词类活用主要是实词的活用,即动词、名词、形容词的活用。

具体而言包括动词的使动用法,形容词用做一般动词,使动和意动用法;名词用做一般动词,使动和意动用法以及做状语。

使动用法:是指谓语动词使宾语具有什么样的特点意思,它用一种动宾式来表达兼语结构的内容,使结构显得简练。

在上古兼语结构很罕见。

意动用法:是指谓语具有认为宾语怎么样或者把宾语看作什么的意思。

凡是由意动词构成的句式都是以主谓词组做宾语的句式。

可变换为“以……为……”或“把……看作……”。

二者的区别在于使动用法是宾语客观上发生了变化,意动用法是宾语客观上没有发生变化而主语主观上认为它发生了变化或者对待的方式有所改变。

第一节词类活用的鉴别鉴别一个词是不是活用成另一类词,可以从语义和句法两个方面来考察。

通常词类活用会伴随词汇意义的改变。

如果一个词语按照平常的意义解释不通时就要考虑是否为词类活用。

另外,语法特征尤其重要:比如词语在句子中所处的地位,跟那些词语组合,构成什么样的句法结构等。

名词、形容词活用为动词。

名词、形容词的使动用法和意动用法,以及名词用如动词,都是活用为动词。

1、两个名词连用。

如果两个名词连用,既不是并列关系,也不是偏正关系,则其中必有一个名词或用为动词,一般是前一个名词活用为动词。

如:遂王天下。

(《韩非子·五蠹》)(王天下:统治天下。

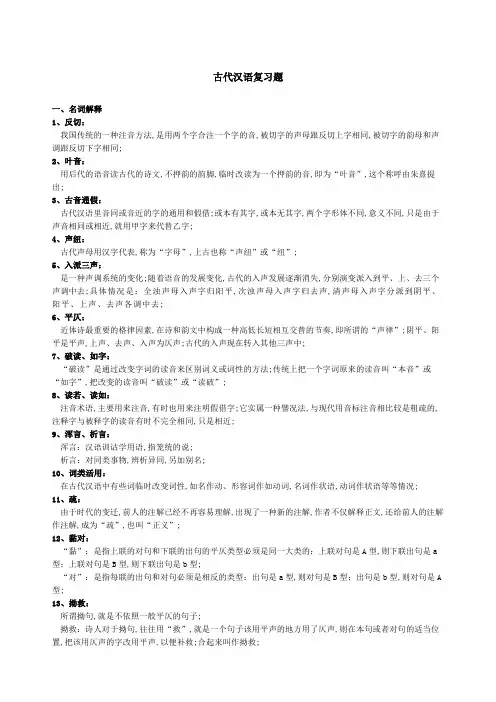

古代汉语复习题一、名词解释1、反切:我国传统的一种注音方法,是用两个字合注一个字的音,被切字的声母跟反切上字相同,被切字的韵母和声调跟反切下字相同;2、叶音:用后代的语音读古代的诗文,不押韵的韵脚,临时改读为一个押韵的音,即为“叶音”,这个称呼由朱熹提出;3、古音通假:古代汉语里音同或音近的字的通用和假借;或本有其字,或本无其字,两个字形体不同,意义不同,只是由于声音相同或相近,就用甲字来代替乙字;4、声纽:古代声母用汉字代表,称为“字母”,上古也称“声纽”或“纽”;5、入派三声:是一种声调系统的变化;随着语音的发展变化,古代的入声发展逐渐消失,分别演变派入到平、上、去三个声调中去;具体情况是:全浊声母入声字归阳平,次浊声母入声字归去声,清声母入声字分派到阴平、阳平、上声、去声各调中去;6、平仄:近体诗最重要的格律因素,在诗和韵文中构成一种高低长短相互交替的节奏,即所谓的“声律”;阴平、阳平是平声,上声、去声、入声为仄声;古代的入声现在转入其他三声中;7、破读、如字:“破读”是通过改变字词的读音来区别词义或词性的方法;传统上把一个字词原来的读音叫“本音”或“如字”,把改变的读音叫“破读”或“读破”;8、读若、读如:注音术语,主要用来注音,有时也用来注明假借字;它实属一种譬况法,与现代用音标注音相比较是粗疏的,注释字与被释字的读音有时不完全相同,只是相近;9、浑言、析言:浑言:汉语训诂学用语,指笼统的说;析言:对同类事物,辨析异同,另加别名;10、词类活用:在古代汉语中有些词临时改变词性,如名作动、形容词作如动词,名词作状语,动词作状语等等情况;11、疏:由于时代的变迁,前人的注解已经不再容易理解,出现了一种新的注解,作者不仅解释正文,还给前人的注解作注解,成为“疏”,也叫“正义”;12、黏对:“黏”:是指上联的对句和下联的出句的平仄类型必须是同一大类的:上联对句是A型,则下联出句是a 型;上联对句是B型,则下联出句是b型;“对”:是指每联的出句和对句必须是相反的类型:出句是a型,则对句是B型;出句是b型,则对句是A 型;13、拗救:所谓拗句,就是不依照一般平仄的句子;拗救:诗人对于拗句,往往用“救”,就是一个句子该用平声的地方用了仄声,则在本句或者对句的适当位置,把该用仄声的字改用平声,以便补救;合起来叫作拗救;二、简答1、词类活用和词的兼类之间的区别与联系1词的兼类是指一个词同时拥有几种不同的词性,经常性地具有几类词的语法功能;词的兼类是词义引申发展的结果;2词类活用只是在一定的句子里,临时具有别类词的词性和语法功能,离开这个句子,这些功能和性质也就消失了;3活用可以发展为兼类;兼类词,当其中某一类用法在历史中消亡,就变成了单类词,以今之词性看古之语法,多视为活用;如“乘肥马,衣轻裘” “衣”兼属名词、动词;2、名词用作动词:1名词用如一般动词①普通名词用如动词;晋灵公不君;左传·宣公二年A.代词前面的名词用如动词;皆肘之B.副词特别是否定副词后面的名词用如动词;晋灵公不君C.能愿动词能、可、足、欲后面的名词用如动词;“能水”、“欲刃”“可妻也”D.两个名词连用,如果不是并列结构,也不是偏正结构,则前一名词常活用为动词;策蹇驴,囊图书;E.“所”字之后和“者”字之前的名词活用为动词;②方位名词用如动词,表示主语向某个方位行动; 秦师遂东;左传·僖公三十二年2名词的使动用法较罕见;名词用如使动,使宾语所代表的人或事物成为这个名词所代表的人或事物; 齐威王欲将孙膑;孙子列传3名词的意动用法;指主语主观上把宾语所代表的人或事物看成是这个名词所代表的人或事物;故人不独亲其亲,不独子其子;礼记·礼运3、名词用作状语1表示比喻作状语的普通名词以它所表示的人或事物的行动特征,去描绘谓语动词所表示的行动方式或状态;“像……一样” “跟……似的”,具有浓厚的修辞意味;豕人立而啼;左传·庄公八年狼吞虎咽2表示对待人的态度指把动词宾语所代表的人或事物,当作用作状语的名词所表示的人或事物来对待;“像对待……一样地……”;君为我呼入,吾得兄事之;史记·项羽本纪3表示处所或方位夫以秦王之威,而相如廷叱之;史记·廉颇蔺相如列传4表示行为的工具或依据“用……”或“依照……”;失期,法皆斩;史记·陈涉世家4、对此类“之”定语+之+中心语,主语+之+谓语,学术界有三种观点:1王力:认为“之”是介词,把定语介绍给名词;取消句子独立性;2郭锡良:认为“之”是连词,连接定语和中心语,表示领属关系或修饰关系,连接主谓成分使之成为名词性偏正结构;3其它大部分语法书称“之”为助词,放在一定的结构中,本身没有实在意义,只是帮助组成一定的结构或表达一定的语气;王力先生观点:A、介词“之”字放在定语和名词之间,把定语介绍给名词,有的略等于现代汉语“的”;仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉;孟子·梁惠王上其翼若垂天之云;庄子·逍遥游B、“之”字用在主语和谓语之间,取消句子的独立性;所谓取消句子的独立性,就是使句子在形式上词组化,意思上不完整,如果不依赖一定的上下文,就不能独立存在;又有两种情况:第一,用在一个分句的主语谓语之间,表示语意未完,让听者或读者等待下文;苟子之不欲,虽赏之不窃;论语·颜渊虢射曰:“皮之不存,毛将安傅同附”左传·僖公十四年上古汉语表示时间修饰的分句经常用这种句法;臣之壮也,犹不如人;左传僖公三十年鹏之徙于南冥也,水击三千里;庄子·逍遥游第二,用在充当主语或宾语的主谓结构之间;1用在主谓结构之间充当主语:贡之不入,寡君之罪也;左传僖公四年汤之问棘也是已;庄子·逍遥游2主语+之+ “于”字介宾词组,再作主语;寡人之于国也,尽心焉耳矣;孟子·梁惠王上君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉;同上3用在主谓结构之间充当宾语:岁寒,然后知松柏之后凋也;论语·子罕又况闻樊将军之在乎战国策·燕策三主语和谓语之间加“之”字的句法,其主语都是名词;主语名词+之+谓语=其+谓语孟子,吾见师之出,而不见其=师之入也;左传僖公三十二年其=鹏之视下也,亦若是则已矣;庄子·逍遥游彼,其=宋荣子之于世,未数数然也;庄子·逍遥游5、“者”字结构1指示代词“者”:①adj./v.或词组+者指示代词=名词性词组;表示“……的人”、“……的事物”等;往者不可谏,来者犹可追;论语·微子②主谓结构+者:力不足者中道而废,今女画; 论语·雍也③数词+“者”:表示几种人,几件事情,或者几样东西;鱼,我所欲也;熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也;孟子·告子上2语气词“者”:①判断句主语后表示提顿;②用在“有”字宾语后面,和“有”字及其宾语组成一个名词性词组,作下文的主语“有”字宾语是下文概念上的主语;穷发之北有冥海者,天池也;庄子·逍遥游③用在时间词“今、昔、古、曩”等后面;老臣今者殊不欲食;战国策·赵策④常常用在假设分句或结果分句的后面表示停顿;入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡;孟子·告子下然而不胜者,是天时不如地利也;孟子·公孙丑下2助词“者”:——定语后置的标志;马之千里者,一食或尽粟一石;韩愈杂说之四6、“所”字结构1所”+Vt.=名词性词组,表示“所……的人”,“所……的事物”;“所”字所指代的一般是行为的对象,始臣之解牛之时,所见无非牛者;庄子·养生主“所”字词组带有名词性,故能够被定语修饰通常用介词“之”字作中介;如夺其所憎而与其所爱;战国策·赵策“所”字词组虽是名词词组,但离开上下文,其本身一般不能明确表示是什么人或什么事物,故动词后面可再加名词,举出人或事物的名称;独籍所杀汉军数百人;史记·项羽本纪2所+Vt.+者“者”字指代行为对象,“所”字仍起着指示行为对象的作用,而不是指代行为的主动者;指代动作行为的受事者,等于“所”字结构,不等于“者”字结构;所养者非所用,所用者非所养;此所以乱也;韩非子·显学前可有行为动作主动者作定语,一般在定语之后要用“之”;臣之所好者,道也;庄子·养生主3所+介词“以、为、由、从、与”+动词“所“指代介词所介绍的对象,表示行为发生的处所;行为赖以实现的工具手段和方式方法;产生某种行为的原因,以及与行为有关的人物等等;①表示处所:楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠;”吕氏春秋·察今②表示工具:彼兵者,所以禁暴除害也,非争夺也;荀子·议兵③表示方式方法:谋者,所以令敌无备也;孙膑兵法·威王问④表示原因:——今“所以”所为见将军者,欲以助赵也;战国策·赵策"者"字称代,"所"字指示;⑤表示相关的人物:师者,所以传道受业解惑也;师说"者"字称代,"所"字指示;4所+形容性词语:不常见“所”指代描述的对象;杀所不足而争所有余,不可谓智;墨子·公轮5动宾词组:有所……;无所……;平原君犹豫,未有所决;战国策·赵策使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养; 礼记·礼运6主谓倒装的疑问句式:何所……我之大贤与,于人何所不容论语·子张•这种说法在意思上带有周遍性,“何所不容”意思是“无所不容”; “有所谓” “无所谓”7、先秦古韵三十部划分阴阳的依据:1阴声韵:指元音韵尾或无韵尾的韵;2阳声韵:指以鼻辅音m\n\ng为韵尾的韵;3入声韵:指以清塞音/p//t//k/为韵尾的韵;8、上古声母研究的五个重要观点:合并类:1古无轻唇音,轻唇归重唇; ——双唇音2古无舌上音,舌上归舌头;——舌尖音分化类:3照二庄组归精清从心;——齿音照三章组归端透定泥;——舌音4古无娘日二纽,娘日二母归泥;5喻三归匣,喻四归定9、古注就其特点,可分为五类:传、笺、章句、集解、疏义疏、正义1传:解说经文字词、阐明其大义的注解;古人把儒家的重要文献叫做“经”,把解释经书的着作叫做“传”;如孔子着春秋,后人写书解释春秋,有春秋左氏传、春秋公羊传、春秋谷梁传;依照经书文字,逐字逐句进行解释,也称“传”;如毛传:毛亨对诗经的注释;2笺:对传文进行补充订正的一种注释;郑笺就是郑玄以毛诗为依据,对毛传进行补充和订正的注释;对毛传隐晦简略的地方,郑氏加以阐明,另一方面把不同于毛传的意见写出来,以表示有别于已有的注释,标作“笺”,后人称为郑笺;3章句:即“离章辨句”;除了对古书作逐词解释外,还要说明句意和全章大意,分析句法,辨明篇章结构等;东汉赵歧注宋孙奭疏孟子章句既释字句也释全章大意;每章后有章指通释全章正文大意4集解:分为两类:一中又叫集注,集说,集释等,汇集各家解说,加以选择并加上自己见解的一种注释方法,如魏何晏的论语集解;一种不是集各家之说,而是通释经传;如晋杜预的春秋左氏经传集解;5疏:即义疏,疏通其义;不仅解释古籍正文,连前人的注释也一起加以注释,也叫“正义”,或称“义注”“疏义”等,简称“疏”;汉魏时期所作的注,到了南北朝,特别到唐代,由于时间久远,又不易理解,于是出现“疏” ;六朝所作的义疏很多,流传到今天的只有南朝梁皇侃的论语义疏;10古书注解的术语1释义术语①曰、为、谓之:用于释义,也用于区分同义词和近义词之间的细微差别;被释词一般放在“曰”、“为”、“谓之”的后面,可译作“叫”、“叫做”等;②谓:常用来解说词语意义的范围或比喻映射的事物,被释词放在前面,解释语放在后面,常以具体释抽象,以分体释总体;可译为“是指、指的是”;③貌、之貌:一般用在动词或形容词的后面,表示某种情态,被释词多是表示某种性质或状态的形容词,相当于“……的样子”;④犹、犹言:一般是用近义词作注,或者是引申义训解本文;被解词与注解词语之间意义相近;大体相当于现代汉语的“等于”或“等于说”2声训术语①之言、之为言一般是用音义相通的词语来训释,被释词与用来解释的词在声音上相同或相近,在意义上相通,即所谓“声训” 依据读音线索来探求词语的含义;②之犹言作用与“之言”,“之为言”同;3注音术语①读为、读曰一般是用本字说明通假字,点明通假现象;②读若、读如主要是用来注音,有时也用来注明假借字;4校勘术语①“衍文”,也叫“衍字”,简称“衍”;指古籍在传抄刊刻中误加的字;②“脱文”,也叫“夺字”,简称“脱”;指古籍在传抄刊刻中漏掉的字;5释虚词“辞、词”,古人把虚词叫做“辞”或“词”,在注解中使用这两个术语,就是指明虚词;补充:1、可作为古音研究的材料:①古代韵文②谐声偏旁③反切隋唐以前④古书注音⑤古代声训⑥经典异文⑦古代异体字或重文⑧古书假借⑨古代对音材料、方言、民族语言材料等;2、三十六字母中的全浊声母包括“并、奉、定、澄、从、邪、床、禅、群、匣”十个;3、十三经注疏:1尚书汉孔安国传唐孔颖达正义2周易魏王弼、晋韩康伯注唐孔颖达正义3诗经汉毛亨传郑玄笺唐孔颖达正义4周礼汉郑玄注唐贾公彦疏5仪礼汉郑玄注唐贾公彦疏6礼记汉郑玄注唐孔颖达正义7春秋左氏传晋杜预注唐孔颖达正义8春秋公羊传汉何休注唐徐彦疏9春秋谷梁传晋范宁注唐杨士勋疏10孝经唐李隆基注宋邢昺疏11论语魏何晏注宋邢昺疏12尔雅晋郭璞注宋邢昺疏13孟子汉赵歧注宋邢昺疏后人将这些注疏加上唐陆德明经典释文的注音合成一部书,称作十三经注疏;4、平仄:1 送杜少府之任蜀川王勃○∣∣----∣∣-城阙辅三秦 , 风烟望五津 ;○--∣∣∣∣∣--与君离别意 , 同是宦游人 ;∣∣--∣--∣∣-海内存知己 , 天涯若比邻 ;--①①∣○∣∣--无为在歧路 , 儿女共沾巾 ; ①b型句,三拗四救2 闻官军收河南河北杜甫∣∣○--∣∣--∣∣∣--剑外忽传收蓟北 , 初闻涕泪满衣裳 ;○-○∣--∣∣∣--∣∣-却看妻子愁何在 , 漫卷诗书喜欲狂 ;①○①--∣∣--∣∣∣--白日放歌须纵酒 , 青春作伴好还乡 ;○-①∣--∣∣∣--∣∣-即从巴峡穿巫峡 , 便下襄阳向洛阳 ;5、标点下面一段古文,并译成现代汉语:1二世元年七月发闾左适戍渔阳九百人屯大泽乡陈胜吴广皆次当行为屯长会天大雨道不通度已失期失期法当斩陈胜吴广乃谋曰今亡亦死举大计亦死等死死国可乎陈胜曰天下苦秦久矣吾闻二世少子也不当立当立者乃公子扶苏以数谏故上使外将兵今或闻无罪二世杀之百姓多闻其贤未知其死也……标点:二世元年七月,发闾左适戍渔阳,九百人屯大泽乡;陈胜、吴广皆次当行,为屯长;会天大雨,道不通,度已失期;失期,法当斩;陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死;等死,死国可乎”陈胜曰:“天下苦秦久矣;吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏;扶苏以数谏故,上使外将兵;今或闻无罪,二世杀之;百姓多闻其贤,未知其死也;……”译文:秦二世元年七月,征发闾左边的平民到渔阳去守边,九百人驻扎在大泽乡;陈胜、吴广都按着征发的次序被编在队伍里,担任驻扎的队长;遇上天下大雨,道路不能通行,估计到达渔阳已经误了期限;误了期限,按秦法都要斩首;陈胜、吴广就商量说:“如今逃跑也是死,发动起义也是死;同样是死,为国家而死行吗”陈胜说:“天下的百姓苦于秦朝的统治已经很久了;我还听说秦二世是秦始皇的小儿子,不应当立做皇帝,应当立做皇帝的是公子扶苏;扶苏因为多次直言谏诤的缘故,秦始皇派他到外边领兵;现在有人传说扶苏没有罪过,可是秦二世却把他杀害了;百姓很多听说扶苏贤德,而不知道他已经死了;……”2〔唐太宗〕叹曰以铜为鉴可正衣冠以古为鉴可知兴替今人为鉴可明得失朕尝保此三鉴内防己过今魏征逝一鉴亡矣朕比使人至其家得书一纸始半藁其可识者曰天下之事有善有恶任善人则国安用恶人则国弊公卿之内情有爱憎憎者唯见其恶爱者止见其善爱憎之间所宜详慎若爱而知其恶憎而知其善去邪勿疑任贤勿猜可以兴矣其大略如此标点:唐太宗叹曰:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;今人为鉴,可明得失;朕尝保此三鉴,内防己过;今魏征逝,一鉴亡矣朕比使人至其家,得书一纸,始半藁,其可识者曰:‘天下之事有善有恶;任善人则国安,用恶人则国弊;公卿之内,情有爱憎,憎者唯见其善;爱憎之间,所宜详慎;若爱而知其恶,憎而知其善,去邪勿疑,任贤勿猜,可以兴矣;’其大略如此;”译文:唐太宗感叹地说:“用铜作镜子,可以使衣帽端正;用古代作镜子,可以知道兴衰的道路;现在用人作镜子,可以明了得失;我曾经保持这三面镜子,谨防自己的过失;如今魏征逝世,我的一面镜子失掉了最近我派人到他家去,得到一份手稿,才写了一半,稿子中能看清的部分说:‘天下的事情有善有恶;任用善人国家就安定;任用坏人国家就会衰败;公卿之中,感情上有喜爱有憎恶,对于憎恶的人,只看到他的缺点;对于喜爱的人,只看到他的优点;对于人爱憎,是应当全面而慎重的;如果喜爱一个人而能了解他的缺点;厌恶一个人而能了解他的优点;撤免邪恶的人而不犹豫,任用贤能的人而不猜疑,国家就可以兴盛了;’稿子的内容大致是这样;”3①广廉,得赏赐辄分其麾下,饮食与士共之;②终广之身,为二千石四十余年,家无余财,众不言家事;③广为人长,猿臂,其善射亦天性也;④虽其子孙他人学者,莫能及广;⑤广讷口少言,与人居则画地为军陈;……⑥广之将兵乏绝之处,⑦见水,士卒不尽饮,广不近水;士卒不尽食,广不尝食;译文:①李广廉洁,得到朝廷的赏赐就分给他的部下,他同士卒共享饮食;②一直到死还是二千石的俸禄,达四十几年;家里没有多余的财物,他始终不谈家里的事;③李广为人高大,长得象猿一样长而灵巧的双臂,可见他擅长射箭也是天资;④即使他的子孙或别人向他学习射术的,没有谁能赶得上李广;⑤李广口拙,很少讲话,平时同人坐着就在地上画成军阵;……⑥李广领兵行至缺少饮食的地方,⑦每见到水,士卒不全喝到,李广从不接近水;士卒不全吃到,李广从不先吃;。

试论词的兼类与词类活用(王苗2011134103 文学院对外汉语)[摘要] 文章对古汉语词类活用与词的兼类现象进行了分析,阐述了这二种不同类型的语言现象的本质,分析了它们的联系、区别及辨识的方法。

并强调指出,词类活用既是语法问题,又与词义、语用等因素密不可分,必须从多方面考虑这一语言现象。

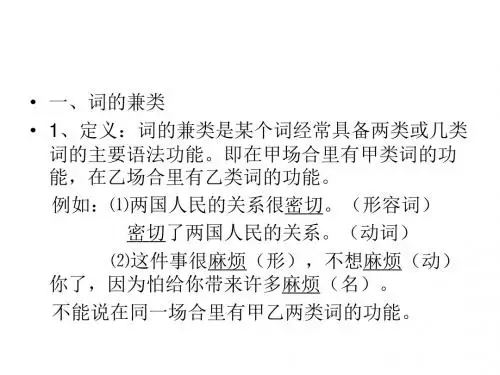

[关键词]古代汉语; 词类活用; 兼类; 语用; 语法; 词义一、兼类词的界定与判断黄伯荣、廖序东指出:“词的兼类是某个词同时具备两类或几类词的主要语法功能”。

[1]邵敬敏认为:“一个词在不同的语境中具有A类和B类这两类词的语法功能。

”[2]胡裕树概括为:“从归类的角度看,有些词具备两类或两类以上的语法功能,这就是词的兼类。

”[3]博采各家之长,我认为汉语词的兼类标准可以简单的归结为以下六条:在形体方面:必须是一个词,即字形相同;在词性方面:归属两类或两类以上的词,具有两类或两类以上词的特点;在词义方面:基本意义又有某种联系;在字音方面:读音(身母、韵母、身调)完全相同;具备经常性的特点。

二、词类活用的界定与判断词的活用的含义:(1)词的活用是一类词活用为另一类词,语法功能发生改变,其功能在动态的言语环境中体现。

(2)这种改变是临时的、不固定的、受现实语句的制约。

其稳定性弱。

使用频率低。

适用范围有局限性。

(3)活用往往有修辞的性质。

(4)词的活用是指某一类词的意义和语法特点的语言现象。

胡裕树认为:“甲类词在特定条件下,为了修辞的需要,偶尔用作乙类词,是活用。

”活用是暂时的,具有不稳定性,要靠依句辨析来认识。

要注意三个点:明确本义,不要把本义当活用;考查词义的演变过程;不要以古律今。

词类活用,早在清代俞樾的《古书疑义举例》中就已谈到。

1922年商务印书馆出版的陈承泽所著《国文法草创》一书中首次提出了“词类活用”说,这在汉语词类分析上具有重要的历史意义。

近数十年的研究者一般认为,某类词在一定的条件下可以灵活运用,可以使某类词临时具有另一类词的语法功能,词的这种语法功能的临时改变,即是词类活用。

论古代汉语中词类活用和兼类词的区别与联系邓天军(贵州民族学院民族文化学院,贵州、贵阳 550025)内容摘要:古汉语中词的活用与兼类是两种不同本质的语言现象,但是它们在语言的发展和演变过程中又产生了千丝万缕的联系。

本文对词类活用与兼类词的本质特征进行比较,运用出现频率、破读和辞书收录情况等方法在相同的历史时期分析静态中两者的区别,在不同的历史时期论证两者在动态中的联系。

关键词:词类活用兼类词比较方法作者简介:邓天军(1985—),男,土家族,贵州省铜仁市德江县人,贵州民族学院,本科。

On the distinctions and links between the ancient Chinese use of parts of speech and the Multi-categorywordsContent summary: The ancient Chinese words of ambiguous category and flexible usage of parts of speech are two different types of language phenomena, but they created inextricable links during the term of language development and evolution. In this paper, parts of speech and types of use and the essential character of the words are compared by the frequency of use, record-breaking time, the situation of dictionaries and other methods, analyzing the difference in static state in the same historical period and the links in dynamic state in different historical periods.Key word:words of ambiguous category flexible usage of parts of speech comparative approach一、词有无定类要分析古汉语中词的活用与兼类,必须确立一个前提:实词是有分类的。

五、词类的活用一、何谓“词类活用”如果某个词在句中临时改变了语法功能或意义,具备了另一类词的语法功能或意义,就叫做“词类活用”。

《荀子·劝学》:“假舟楫者,非能水也,而绝江河。

”《史记·陈胜起义》:“将军身被坚执锐。

”《公羊传·庄公十二年》:“手剑而叱之。

”现代汉语中也有词类活用现象:王八吃秤砣——铁了心了。

我的手被电电了一下。

发展经济是为了丰富我们的生活。

1、“活用”与“兼类”的区别命《左传·隐公元年》:“命子封帅车二百乘以伐京。

”《左传·宣公二年》:“弃君之命。

”《陈胜起义》:“燕雀安知鸿鹄之志哉?”知《荀子·王制》:“草木有生而无知。

”兼类:固有、固定、经常活用:非固有、临时、偶然注意:判定一个词是否活用,关键是看频率,如果出现的频率少,则是活用,如果经常出现,则是常用。

活用本身就是一个含糊的说法,是站在现代汉语的角度看待古代汉语的用法,以便于学习。

2、古汉语词类活用较多的原因以静表动衣《庄子·盗跖》:“织而衣。

”穿《诗·行露》:“谁谓鼠无牙,何以穿我墉。

”修辞原因王安石《泊船瓜洲》:“春风又绿江南岸。

”徐宏祖《游天都》:“一庵翼然,为文殊院。

”二、使动用法使动用法:即谓语动词具有“主语使宾语怎么样”的意思。

《左传·宣公二年》:“晋侯饮赵盾酒。

”使动用法是用动宾关系表达了现代兼语式的内容:使动用法《史记·孙膑》:“齐威王欲将孙膑。

”“齐使田忌将而往。

”兼语结构1、动词的使动用法动词充当谓语,含义是主语使宾语从事该动词所表示的行为动作,就是“使动用法”。

动词的使动用法一般只限于不及物动词,不及物动词如果带有宾语,一般为使动用法。

《史记·鸿门宴》:“项伯杀人,臣活之。

”广故数言欲亡,忿恚尉。

(《史记·鸿门宴》)不及物动词用为使动用法时,后面的宾语可以省略。

《荀子·天论》:“养备而动时,则天不能病。