唯物史观 学生版

- 格式:pptx

- 大小:2.04 MB

- 文档页数:48

第10课 辽夏金元的统治( 2 课时)一、学习目标教材分析本课通过四个子目(辽与西夏、金朝入主中原、从蒙古崛起到元朝统一、元朝的民族关系)讲述辽夏金元时期政治制度和民族关系等概况,从而认识辽夏金元时期多民族国家的发展。

▲辽夏金元时期的政治制度演变★多角度认识辽夏金元时期民族关系特征和统一多民族国家的主流教学目标与核心素养【唯物史观】从经济基础和上层建筑关系角度理解辽夏金元时期政治制度演变的特点及影响,辩证客观地评价政治现象,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】认识辽夏金元的统治时期政治和民族关系所处的特定的时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【家国情怀】让学生认识辽夏金元时期多民族的国家的发展,突出元代国家统一,培养中华民族爱国爱家情怀。

二、学习过程【自学测评】1.辽朝的主要治国制度是什么制度?2.西夏是如何建立的?西夏的主要制度如何?(1)建立:(2)制度:3.金朝的主要社会制度是什么制度?4.金朝何时走向鼎盛?又是如何衰落的?(1)鼎盛:(2)衰落:5.蒙古是如何崛起的?6.元朝是如何建立的?7.元朝有哪些主要制度?其内容主要有哪些?(1)交通制度:(2)行省制度:【合作探究】(同课件)1.合作探究一辽朝的制度材料一契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。

因俗而治,得其宜矣!——《辽史·百官志》材料二胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。

领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

—— [宋]余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》根据材料分析辽朝职官设置的特点及意义是什么?2.阅读材料,回答问题。

材料:行省是中书省(或尚书省)宰执受派遣到地方或临时在外设置的分支机构,金朝行尚书省和蒙古国燕京等三断事官是其直接来源。

元世祖前期、中期多数行省是以中书省宰执临时派出处理军政事务的形式出现的,这大体是对金行尚书省旧制的袭用。

唯物史观与价值观一、唯物史观的基本原理(一)、社会存在与社会意识的辩证关系原理1.【原理内容】(1)社会存在决定社会意识, 社会意识是社会存在的反映。

①社会存在的性质决定社会意识的性质, 有什么样的社会存在就有什么样的社会意识。

②社会存在的变化发展决定社会意识的变化发展。

(2)社会意识具有相对独立性, 对社会存在具有能动的反作用。

①社会意识有时会先于社会存在, 有时会落后于社会存在的变化发展而变化发展。

②落后的社会意识对社会的发展起阻碍作用, 先进的社会意识可以正确地预见社会发展的方向和趋势, 对社会发展起积极的推动作用。

2、【方法论】社会意识决定社会存在要求从客观存在的社会实际情况出发。

社会意识具有反作用要求树立正确的社会意识, 克服错误的社会意识。

(二)、生产力与生产关系的辩证关系原理1.【原理内容】生产力决定生产关系, 生产关系反作用于生产力。

当生产关系适合生产力的状况时, 它对生产力的发展起促进作用。

当生产关系不适合生产力的状况时, 就会阻碍生产力的发展。

2、【方法论】当生产关系不适合生产力的状况甚至阻碍生产力发展, 就必须变革生产关系, 调整不适合生产力发展的环节和方面以适应生产力发展的需要。

(三)、经济基础与上层建筑的辩证关系原理1.【原理内容】①经济基础决定上层建筑: 经济基础决定社会的政治、法律制度和设施, 决定社会的各种思想观点和社会意识形态。

②上层建筑反作用于经济基础: 当上层建筑适合经济基础状况时, 它促进经济基础的巩固和完善;当它不适合经济基础状况时, 会阻碍经济基础的发展和变革。

当上层建筑为先进的经济基础服务时, 它就促进生产力的发展, 推动社会进步;当它为落后的经济基础服务时, 则束缚生产力的发展, 阻碍社会前进。

2、【方法论】当上层建筑不适合经济基础的变革要求并阻碍生产力发展时, 要适时地变革上层建筑, 以适合经济基础的变革和生产力的发展。

(四)、人民群众是历史的创造者原理1.【原理内容】历史唯物主义认为, 人民群众是社会历史的主体, 是历史的创造者。

第三单元法律与教化第8课中国古代的法治与教化( 2 课时)一、学习目标教材分析本课通过三个子目(先秦时期的德治与法治、秦汉至隋唐时期的法律与教化、宋元至明清时期的法律与教化)讲述了中国古代的法治与教化的演变历程。

▲先秦到明清时期中华法系发展的特点★礼法结合的治国方略对封建社会的双重作用、影响教学目标与核心素养【唯物史观】了解先秦到明清时期德治思想和法治思想的背景、内容和意义,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】认识中国古代的法治与教化所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】通过历史资料提出问题,深刻认识儒家思想逐步融入法典,礼法结合的特点,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】了解乡约直接面向底层百姓进行教化的意义,培养解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】通过教学让学生认识法治与德治的结合是大势所趋,理解传统文化对社会治理的深远影响,培养对中华优秀传统文化的热爱。

二、学习过程【自学测评】1.德治思想的渊源(1)夏商时期,(2)西周统治者建立了礼制,2.法治思想的渊源(1)夏商周:(2)春秋:3.早期的德治与法治之争背景:(1)(2)(3)表现:郑国子产“铸刑书”引发一场争论。

思想主张:儒家:(1)秦朝秦朝以法家思想治国,推动了律的编纂。

商鞅在。

特点:(2)汉朝汉朝初年,袭秦律,制成《九章律》,。

特点:(3)魏晋时期①主要原因:汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,儒家法律解释,以经注律。

②特点:③表现:魏明帝减省律令,司马昭时对《魏律》进一步减省;魏晋时期,“十恶”等纳入法律条文或制度;律令儒家化(纳礼入律)是最重要的变化。

(4)唐朝①编纂《唐律疏议》A.唐高宗永徽年间,是我国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。

B.唐律是礼法结合的典范。

②提倡礼治:732年,颁行《大唐开元礼》,体系庞大、体例严谨、内容繁复,是封建礼仪制度的集大成。

课程名称:马克思主义理论课时:2课时教学对象:大学本科生教学目标:1. 理解历史唯物主义的基本原理,包括历史观的基本范畴、历史发展的规律、社会基本矛盾等。

2. 培养学生运用历史唯物主义分析历史现象和社会问题的能力。

3. 提高学生的理论素养和思辨能力,增强对马克思主义的认同感。

教学内容:一、历史唯物主义的基本原理1. 历史唯物主义的历史地位和意义2. 历史唯物主义的基本范畴:社会存在、社会意识、生产力、生产关系、经济基础、上层建筑等3. 历史唯物主义的基本规律:社会发展的规律、社会变革的规律、阶级斗争的规律等二、历史唯物主义在现实中的应用1. 分析我国社会主义建设的历史进程2. 探讨历史唯物主义在当前社会问题分析中的应用教学过程:第一课时:一、导入1. 通过展示一些与历史唯物主义相关的历史图片和文献资料,激发学生的学习兴趣。

2. 提出问题:什么是历史唯物主义?它在马克思主义理论体系中的地位是什么?二、讲授新课1. 介绍历史唯物主义的基本原理,包括历史观的基本范畴、历史发展的规律、社会基本矛盾等。

2. 结合实例,讲解历史唯物主义的基本规律在历史发展中的具体体现。

三、课堂讨论1. 组织学生分组讨论:如何运用历史唯物主义分析我国社会主义建设的历史进程?2. 各小组代表发言,教师点评。

第二课时:一、复习导入1. 回顾上一节课的内容,引导学生复习历史唯物主义的基本原理。

2. 提出问题:历史唯物主义在现实社会中有什么实际意义?二、讲授新课1. 讲解历史唯物主义在现实中的应用,以我国社会主义建设为例,分析历史唯物主义在当前社会问题分析中的应用。

2. 引导学生思考:如何运用历史唯物主义分析当前的社会问题?三、课堂讨论1. 组织学生分组讨论:如何运用历史唯物主义分析当前的社会问题?2. 各小组代表发言,教师点评。

四、总结1. 总结本节课的内容,强调历史唯物主义在马克思主义理论体系中的重要地位。

2. 布置作业:阅读相关文献,结合所学知识,撰写一篇关于历史唯物主义在现实社会中应用的文章。

第四单元 商路、贸易与文化交流第9课 古代的商路、贸易与文化交流知识点一、丝绸之路1.“丝绸之路”由来及地位(1)由来:人类早期几个文明中心之间的交往主要是沿东西方向展开的。

其中,最著名的是经由中国西北和中亚连通欧亚大陆的商路。

后人在这条商路上发现了大量________遗存,因此将它命名为“丝绸之路”。

(2)地位:________是东西方经济和文化交流的重要象征。

2.中国丝绸广受欢迎:中国是世界上最早________和制造丝绸的国家,丝绸很早就被辗转贩运到欧亚大陆其他地区,成为广受欢迎的珍贵商品。

3.张骞通西域(1)地位:________通西域是丝绸之路发展史上的一个标志性事件。

(2)过程①时间:公元前138年。

②目的:计划联合大月氏等政权共击匈奴。

③影响:使汉朝了解到西域的具体情况;张骞出使西域被称为“凿空”,大大推进了丝绸之路的________和贸易的繁荣。

【微点拨】多角度理解张骞通西域的影响杂。

5.衰落:唐朝中期以后受________、战乱等因素影响,加上东西方的海路联系日益活跃,丝绸之路在东西交通中的重要性渐趋下降。

【图解历史】陆上丝路之兴衰【问题思考】阅读课本P50史料阅读,思考两种说法的相同点是什么?简单分析其原因。

知识点二、欧亚大陆其他重要商路1.概述:除丝绸之路外,古代欧亚大陆还存在其他重要的商路,它们往往也被纳入“丝绸之路”的广义范畴。

2.路线阅读课本P51第二目,指出地图上①、②、③对应的欧亚大陆其他重要商路的路线(历程)及作用。

【微点拨】丝绸之路的影响(1)丝绸之路开通后,中原的铸铁冶炼、凿井等技术促进了沿线地区经济的发展。

(2)西域特有的动植物品种传入中原,丰富了人们的日常生活,扩大了食物来源。

(3)促进了中原与西域的文化交流,极大地促进了民族交融。

(4)丝绸之路开通后,西域各国派使节来华,密切了中原王朝与西域的政治联系,为汉唐实现对西域的行政管辖打下了基础。

(5)促进了“草原丝绸之路”“西南丝绸之路”“海上丝绸之路”的发展。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族国家的建立与巩固第2课 诸侯纷争与变法运动课程标准 素养达标 1.通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性。

2.了解老子.孔子学说;通过孟子.荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其 意义 1.唯物史观:从生产力与生产关系的辩证关系角度理解战国时期变法运动的必然性。

2.历史解释:多角度认识“百家争鸣"对于当时和后世的深远意义。

3.史料实证:搜集老子、孔子,孟子,荀子和庄子的史料,多角度认识百家争鸣的内容。

4.家国情怀:认识诸侯纷争对民族交融和统一的影响一、列国纷争与华夏认同1.春秋战国的兼并战争⑴东周:前770年,周平王迁都洛邑(今河南洛阳),史称东周。

东周分为春秋、战国两个时期。

这一时期社会大动荡大变革,分封制、宗法制、井田制逐步瓦解。

⑵春秋:前770年至前476年,得名于孔子的《春秋》。

周王室衰微,齐、晋、楚、吴、越等诸侯大国先后称霸,史称“春秋五霸”。

⑶战国:前475年至前221年。

卿大夫夺权(韩赵魏三家分晋、田氏代齐),通过兼并战争,逐步形成秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏“战国七雄”。

前256年,秦灭周王室。

【微点拨】三家分晋与田氏代齐三家分晋:公元前376年,韩、赵、魏废晋静公,迁于端氏(今晋城市沁水县)。

将晋公室剩余土地全部瓜分。

因此韩、赵、魏三国又被合称为“三晋”。

三家分晋是中国历史上具有划时代意义的重大事件,是春秋战国的分水岭。

田氏代齐:中国战国初年田氏取代齐国姜姓吕氏成为齐侯的事件。

公元前386年,周安王正式册命田和为齐侯,自此田氏在形式上取得了齐侯的合法地位。

三家分晋和田氏代齐,是各诸侯国大夫专政夺权运动的高潮,他们的成果最终为周天子认可,这表明奴隶社会及其统治思想已荡然无存,中国的封建社会逐渐形成。

2.春秋战国的华夏认同 知识精讲目标导航⑴春秋:中原各国自称“华夏”,“尊王攘夷”;各族在频繁往来中也产生了华夏认同。

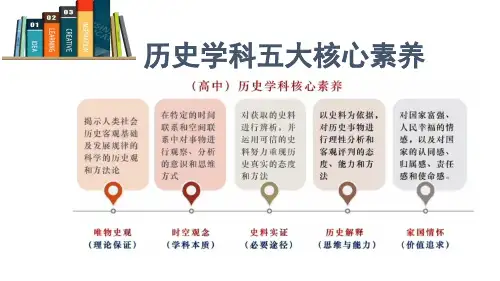

2020五大核心素养解读精练一唯物史观(学生版)概念释疑:唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学历史观和方法论。

人类对历史的认识是由表及里、逐渐深化的,要透过历史的纷杂表象认识历史的本质,科学的历史观和方法论是非常重要的。

唯物史观使历史学成为一门科学,只有运用唯物史观的立场、观点和方法,才能对历史有全面、客观的认识。

课标要求:(1)了解唯物史观的基本观点和方法,理解唯物史观是科学的历史观;(2)能够正确认识人类历史发展的总趋势;(3)能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。

课标解读:一是认识层面上的要求,通过历史课程学习,要了解唯物史观的基本观点和方法,能够正确认识人类历史发展的总趋势。

唯物史观是一个博大精深的理论体系,其对历史学科的意义突出地体现在两方面:(1)唯物史观揭示了社会历史的客观基础,阐述了社会历史发展中的社会存在与社会意识关系、生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系。

(2)阐述了社会历史的辩证运动,揭示了人类社会形态由低级到高级的发展规律。

对于高中学生而言,应了解唯物史观如下基本理论和观点:第一,社会存在决定社会意识。

第二,生产力决定生产关系。

第三,经济基础决定上层建筑。

第四,正确运用阶级分析法。

第五,人民群众是历史的创造者。

第六,人类社会形态经历了从低级阶段向高级阶段的发展。

二是运用层面上的要求,能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。

真题精练1.(2019全国I卷,26)唐代之前,荆楚民间存在一种祈求丰收的“牵钩之戏”,至唐代称作“拔河”,广为流传。

唐玄宗《观拔河俗戏》诗云:“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河。

欲练英雄志,须明胜负多……预期年岁稔,先此乐时和。

”据此可知,在唐代()A.江南文化成为主流B.耕战结合观念深入人心C.阳刚与力量受到推崇D.诗歌以描写宫廷生活为主2.(2019全国I卷,27)明中后期,大运河流经的东昌府是山东最重要的棉花产区,所产棉花多由江淮商人坐地收揽,沿运河运至江南,而后返销棉布。

高一唯物史观知识点唯物史观是马克思主义哲学的重要组成部分,对于高中生来说,了解和掌握唯物史观的知识点,对于正确理解历史和社会的发展规律具有重要意义。

下面,将为大家介绍高一学生应该了解的唯物史观知识点。

一、唯物史观的基本原理唯物史观是马克思主义哲学的核心思想之一,其基本原理主要包括唯物辩证法和历史唯物主义。

1. 唯物辩证法唯物辩证法是唯物主义哲学的核心方法论,包括相互依赖关系、对立统一规律、事物的发展过程等基本概念。

学生应该了解事物发展中的相互关系,例如正反相成、矛盾对立等内容。

2. 历史唯物主义历史唯物主义是对历史发展规律的基本思想,认为经济基础决定上层建筑,是社会发展的基础。

学生应该理解生产力、生产关系、经济基础和上层建筑等概念,并掌握生产力决定生产关系的观点。

二、唯物史观的历史发展唯物史观的历史发展有其渊源和里程碑事件。

1. 哲学史上的唯物主义思想学生应该了解古代哲学中存在的唯物主义思想,如古希腊的唯物主义学派、中国古代的墨家思想等。

这些思想为后来的唯物史观奠定了基础。

2. 马克思主义的诞生学生应该了解卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯创立了唯物史观,并形成了马克思主义的理论体系。

学生应该了解《共产党宣言》的重要性,以及马克思主义在社会主义国家的兴起和发展。

三、唯物史观的应用与实践学生应该了解唯物史观在实际应用中的重要性。

1. 科学社会主义学生应该了解唯物史观和历史唯物主义在科学社会主义中的作用。

学生可以通过学习社会主义国家的历史和实践,了解唯物史观在社会转型和社会主义建设中的指导作用。

2. 当代国际关系与发展学生可以通过了解国际关系和跨国公司的发展,实践唯物史观的观点。

学生应该理解经济全球化和国际资本主义体系对国家和社会的影响,以及南北差距和不平等问题。

总结:唯物史观作为马克思主义哲学的重要组成部分,对于高一学生来说,掌握唯物史观的基本原理、历史发展和应用是非常重要的。

通过学习唯物史观,能够帮助学生正确理解历史和社会的发展规律,培养辩证思维和观察问题的能力。

合阳中学有效教学学习工具单 —高三一轮复习政治(必修四) 问渠哪得清如许,为有源头活水来!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 我读 我思 我研 我评 我创造 !

1 《唯物史观与价值观》导读单

设计人:屈现荣 审核人:李晓明 班级: 姓名:

学生自主预习,结合必修四第十一课、第十二课,阅读讲义单,识记基本概念和基本原理及其方法论意义,并完成下列各题。

1、 简述社会存在与社会意识辩证关系原理及其方法论意义。

2、 简述生产力和生产关系辩证关系原理及其方法论意义。

3、 简述经济基础和上层建筑的辩证关系原理原理及其方法论意义。

4、 简述人民群众是理智的创造者原理及其方法论意义。

5、 简述价值观的导向作用原理及其方法论意义。

6、简述价值判断和价值选择的标准和特点。

7、人生的真正价值是什么?怎样实现创造和实现人生价值?。