偏瘫患者与正常人日常生活活动的三维运动学分析

- 格式:pdf

- 大小:507.30 KB

- 文档页数:8

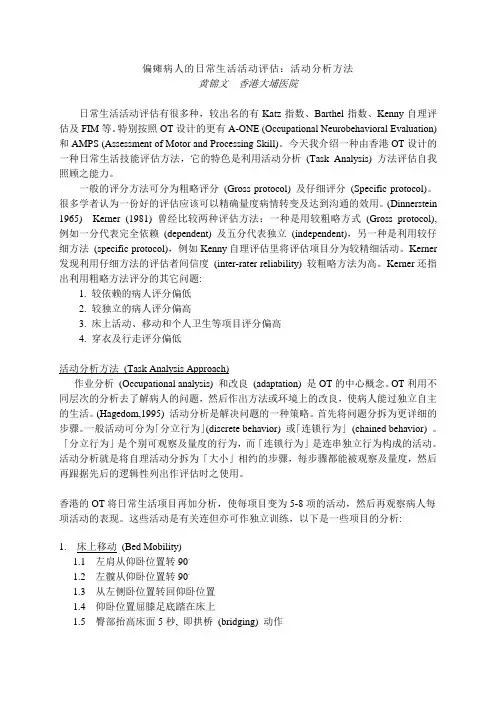

偏瘫病人的日常生活活动评估:活动分析方法黄锦文香港大埔医院日常生活活动评估有很多种,较出名的有Katz指数、Barthel指数、Kenny自理评估及FIM等。

特别按照OT设计的更有A-ONE (Occupational Neurobehavioral Evaluation) 和AMPS (Assessment of Motor and Processing Skill)。

今天我介绍一种由香港OT设计的一种日常生活技能评估方法,它的特色是利用活动分析(Task Analysis) 方法评估自我照顾之能力。

一般的评分方法可分为粗略评分(Gross protocol) 及仔细评分(Specific protocol)。

很多学者认为一份好的评估应该可以精确量度病情转变及达到沟通的效用。

(Dinnerstein 1965) Kerner (1981) 曾经比较两种评估方法:一种是用较粗略方式(Gross protocol), 例如一分代表完全依赖(dependent) 及五分代表独立(independent),另一种是利用较仔细方法(specific protocol),例如Kenny自理评估里将评估项目分为较精细活动。

Kerner 发现利用仔细方法的评估者间信度(inter-rater reliability) 较粗略方法为高。

Kerner还指出利用粗略方法评分的其它问题:1. 较依赖的病人评分偏低2. 较独立的病人评分偏高3. 床上活动、移动和个人卫生等项目评分偏高4. 穿衣及行走评分偏低活动分析方法(Task Analysis Approach)作业分析(Occupational analysis) 和改良(adaptation) 是OT的中心概念。

OT利用不同层次的分析去了解病人的问题,然后作出方法或环境上的改良,使病人能过独立自主的生活。

(Hagedom,1995) 活动分析是解决问题的一种策略。

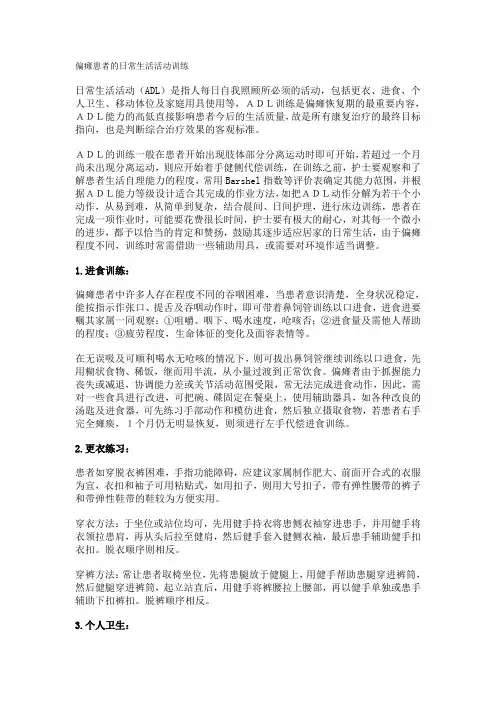

偏瘫患者的日常生活活动训练日常生活活动(ADL)是指人每日自我照顾所必须的活动,包括更衣、进食、个人卫生、移动体位及家庭用具使用等,ADL训练是偏瘫恢复期的最重要内容,ADL能力的高低直接影响患者今后的生活质量,故是所有康复治疗的最终目标指向,也是判断综合治疗效果的客观标准。

ADL的训练一般在患者开始出现肢体部分分离运动时即可开始,若超过一个月尚未出现分离运动,则应开始着手健侧代偿训练,在训练之前,护士要观察和了解患者生活自理能力的程度,常用Barshel指数等评价表确定其能力范围,并根据ADL能力等级设计适合其完成的作业方法,如把ADL动作分解为若干个小动作,从易到难,从简单到复杂,结合晨间、日间护理,进行床边训练,患者在完成一项作业时,可能要花费很长时间,护士要有极大的耐心,对其每一个微小的进步,都予以恰当的肯定和赞扬,鼓励其逐步适应居家的日常生活,由于偏瘫程度不同,训练时常需借助一些辅助用具,或需要对环境作适当调整。

1.进食训练:偏瘫患者中许多人存在程度不同的吞咽困难,当患者意识清楚,全身状况稳定,能按指示作张口、提舌及吞咽动作时,即可带着鼻饲管训练以口进食,进食进要嘱其家属一同观察:①咀嚼、咽下、喝水速度,呛咳否;②进食量及需他人帮助的程度;③疲劳程度,生命体征的变化及面容表情等。

在无误吸及可顺利喝水无呛咳的情况下,则可拔出鼻饲管继续训练以口进食,先用糊状食物、稀饭,继而用半流,从小量过渡到正常饮食。

偏瘫者由于抓握能力丧失或减退,协调能力差或关节活动范围受限,常无法完成进食动作,因此,需对一些食具进行改进,可把碗、碟固定在餐桌上,使用辅助器具,如各种改良的汤匙及进食器,可先练习手部动作和模仿进食,然后独立摄取食物,若患者右手完全瘫痪,1个月仍无明显恢复,则须进行左手代偿进食训练。

2.更衣练习:患者如穿脱衣裤困难,手指功能障碍,应建议家属制作肥大、前面开合式的衣服为宜,衣扣和袖子可用粘贴式,如用扣子,则用大号扣子,带有弹性腰带的裤子和带弹性鞋带的鞋较为方便实用。

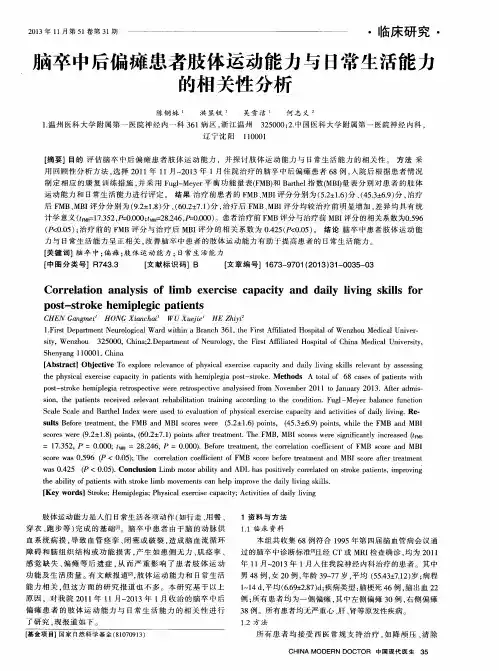

脑卒中后偏瘫患者肢体运动能力与日常生活能力的相关性分析目的评估脑卒中后偏瘫患者肢体运动能力,并探讨肢体运动能力与日常生活能力的相关性。

方法采用回顾性分析方法,选择2011年11月~2013年1月住院治疗的脑卒中后偏瘫患者68例,入院后根据患者情况制定相应的康复训练措施,并采用Fugl-Meyer平衡功能量表(FMB)和Barthel指数(MBI)量表分别对患者的肢体运动能力和日常生活能力进行评定。

结果治疗前患者的FMB、MBI评分分别为(5.2±1.6)分、(45.3±6.9)分,治疗后FMB、MBI评分分别为(9.2±1.8)分、(60.2±7.1)分,治疗后FMB、MBI评分均较治疗前明显增加,差异均具有统计学意义(tFMB=17.352,P=0.000;tMBI=28.246,P=0.000)。

患者治疗前FMB评分与治疗前MBI评分的相关系数为0.596(P<0.05);治疗前的FMB评分与治疗后MBI评分的相关系数为0.425(P<0.05)。

结论脑卒中患者肢体运动能力与日常生活能力呈正相关,改善脑卒中患者的肢体运动能力有助于提高患者的日常生活能力。

标签:脑卒中;偏瘫;肢体运动能力;日常生活能力肢体运动能力是人们日常生活各项动作(如行走、用餐、穿衣、跑步等)完成的基础[1]。

脑卒中患者由于脑的动脉供血系统病损,导致血管痉挛、闭塞或破裂,造成脑血流循环障碍和脑组织结构或功能损害,产生如患侧无力、肌痉挛、感觉缺失、偏瘫等后遗症,从而严重影响了患者肢体运动功能及生活质量。

有文献报道[2],肢体运动能力和日常生活能力相关,但这方面的研究报道也不多。

本研究基于以上原因,对我院2011年11月~2013年1月收治的脑卒中后偏瘫患者的肢体运动能力与日常生活能力的相关性进行了研究,现报道如下。

1 资料与方法1.1 临床资料本组共收集68例符合1995年第四届脑血管病会议通过的脑卒中诊断标准[3]且经CT 或MRI检查确诊,均为2011年11月~2013年1月入住我院神经内科治疗的患者。

偏瘫运动功能的基本评定

偏瘫是一种运动神经系统疾病,常常引起身体一侧的肌肉运动功能受损。

以下是偏瘫运动功能的基本评定:

1. 肌力评估:评估肌肉力量和阻力。

评估离心收缩的同侧和对侧的肌肉,比如肱二头肌、胸大肌和股四头肌等。

2. 坐位功能评估:评估能否保持坐位平衡,在不同位置下保持坐位和站立的稳定性。

3. 步态评估:评估步态的稳定性和对称性,以及步幅和步频等参数。

4. 协调和速度评估:评估手和脚之间的协调性和运动的速度。

例如,进行手指和脚趾运动测试。

5. 感觉评估:评估患者对刺激的感觉,以及能否感受到温度、触觉和痛觉等。

以上是偏瘫运动功能评定的一些基本方法,评定过程中可以根据患者的症状和情况,灵活选择评定方法。

评定结果可以为后续治疗方案的制定提供参考,例如,确定康复训练的重点和治疗方法,以及对药物治疗的反应等。

脑卒中偏瘫患者康复治疗前后的三维步态分析任小南【摘要】目的对脑卒中偏瘫患者康复治疗前后三维步态表现进行分析。

方法收集我院行康复治疗的脑卒中偏瘫患者36例,借助三维步态分析方法,观察患者康复治疗效果。

结果治疗后患者步速、患侧步长、患侧跨步长均大于治疗前(P<0.01)。

治疗后患侧站立相百分比、摆动相百分比有明显改善,均高于治疗前(P<0.05或P<0.01)。

观察治疗前后关节活动度,其中髋关节在内收外展、屈曲伸展方面治疗后有显著改善(P<0.01);膝关节屈曲伸展治疗后改善效果显著(P<0.01);踝关节在内翻外翻、内外旋转、背屈跖屈方面,治疗后均有显著改善(P<0.01)。

结论脑卒中偏瘫患者康复治疗中,配合三维步态分析方法,可对患者步态情况做定量评价,用于评价患者康复效果可发挥重要作用。

【期刊名称】《白求恩医学杂志》【年(卷),期】2018(016)006【总页数】2页(P570-571)【关键词】脑卒中偏瘫;康复治疗;三维步态分析【作者】任小南【作者单位】[1]福州市马尾区医院康复科,350015;【正文语种】中文【中图分类】R743.3步态异常、步行障碍是脑卒中患者常见的症状表现,日常生活能力严重下降,对患者自身、家庭乃至整个社会均带来极大负担,这就要求行之有效的康复治疗方法,以帮助患者恢复步行能力[1]。

但是,如何对患者步态情况、步行能力进行评价,是多数患者关注的问题。

为此,本文以脑卒中偏瘫患者为对象,分析康复治疗前后三维步态表现。

1 资料与方法1.1 一般资料收集我院2017年1月~2018年1月行康复治疗的脑卒中偏瘫患者36例,其中男23例,女13例;年龄62~75(68.4±4.2)岁;病程6~17(10.4±2.5)个月;脑出血19例,脑梗死17例,均为单侧;右侧瘫痪20例、左侧瘫痪16例。

纳入标准:①以全国脑血管病会议相关标准为参照[2],并配合MRI、CT检查,确诊疾病类型;②患者均为单侧肢体偏瘫,无下肢手术史、中枢神经系统病史、危重症情况等;③患者均自愿配合康复治疗,且对本次研究知情同意。

基于三维步态分析的偏瘫儿童个案研究摘要:目的运用Steinbichler三维运动捕捉与分析系统对偏瘫儿童运动步态进行分析,从而对偏瘫儿童的康复训练提供更好的治疗方案。

方法应用三维步态分析仪对个案进行分析,再通过运动疗法、感觉统合训练、家庭教育对个案进行康复训练评估其康复效果。

结果患者抗重力伸展明显改善,肌张力降低,关节活动度增加患儿的双下肢达四级以上,双腘窝角150度,走路姿势改善,减少内八姿势,能双脚跳离地面但是没有超过10CM,从2个台阶的高度能偶尔同时双脚往下跳。

结论基于三维步态分析评估偏瘫儿童更细致、全面地反映患者运动能力,为制订康复计划提供有力支持。

关键字:三维步态分析;偏瘫儿童;康复训练;1、绪论1.1三维运动捕捉与分析系统国内外发展现状随着科技的发展和大数据的应用,用动态的数据化分析人体肢体运动和受力的情况,这种分析的方法就叫做步态分析。

步态分析是研究步行数据指数与步态规律的检查方法,通过生物力学和运动学手段,揭示步态异常相关数据,有助于临床诊断、疗效评定及损伤机制的研究等[1]。

在临床工作中,对患有神经系统或骨骼肌肉系统疾病而可能影响行走能力的患者需要进行步态分析,以评估患者是否存在异常步态以及步态异常的性质和程度,为分析异常步态原因和矫正异常步态、制订治疗方案提供可靠而客观的依据 [2]。

国外自19世纪末开始对定量步态分析进行研究,在20世纪70年代以后定量步态分析系统发展速度较快,到80年代以后逐渐向更精确可靠的三维步态分析进行探索。

三维步态分析系统的成功应用,可以弥补之前测量步态所常用的目测法所得结果的准确性及可靠性差等不足,对临床治疗具有巨大的指导价值 [3] 。

在国外步态分析系统主要是利用专业的视频设备和计算机设备进行连接,其价格非常昂贵并且不会轻易更新换代,虽然这种步态分析系统具有很高的精确度,但其操作需要具备高专业和熟练的技术人员进行操作,因该设备的复杂性不易被推广,致使该设备在我国也尚未被普及使用。

偏瘫运动功能的基本评定

偏瘫运动功能的基本评定包括以下几个方面:

1. 偏瘫部位:左侧、右侧或两侧均受影响。

2. 运动力量:对关节和肌群的肌力进行检查,包括肌张力、肌肉协调和疼痛情况。

3. 运动范围:测量受影响的肢体及关节的最大活动范围,以判断运动障碍的严重程度。

4. 手部功能:测试握力、捏力、手指的灵活程度、手的协调能力等。

5. 步态:测量步行速度、步态对称性、步数、步态周期等指标,可以判断行动能力。

6. 平衡:进行平衡评估,包括单腿支撑、双腿站立、斜面步行和起立和坐下等。

7. 日常生活活动能力:测量患者日常生活(如穿衣、刷牙等基本日常生活技能)能力的评估,判断对日常生活的影响。

综合上述方面所测量的数据可以得出偏瘫运动功能测试评定量表,用于评估患者的偏瘫康复进程及疗效预后。

项目三日常生活活动训练偏瘫患者的床上活动训练 The pony was revised in January 2021项目三日常生活活动能力训练任务二偏瘫患者的床上活动训练1.偏瘫患者床上翻身(1) 偏瘫患者向患侧翻身1) 患者健手握住患手,并屈髋、屈膝,上肢伸肘上举大于90°。

2) 健侧上肢带动患侧上肢摆动,当摆向患侧的同时,屈颈向患侧转动头部,利用摆动的惯性转动躯干,完成肩胛带、骨盆的运动。

3) 健侧腿跨过患侧,完成向患侧翻身动作。

(2) 偏瘫患者向健侧翻身1) 患者健手握住患手,上肢伸肘上举大于90°,健侧下肢屈曲,插入患侧腿下方。

2) 健侧上肢带动患侧上肢来回摆动,上肢摆动的同时,屈颈向健侧转动头部,依靠躯干的旋转,带动骨盆转向,同时利用健侧伸膝的力量带动患侧身体完成健侧的翻身动作。

(3) 偏瘫患者床上翻身注意事项1) 偏瘫患者向患侧翻身时,患侧上肢应置于身体前方,稍外展,防止患侧肢体受压。

2) 治疗人员站在患者的患侧保护患者。

3) 偏瘫患者向健侧翻身首次不能完成时,治疗师可以协助完成屈髋屈膝及骨盆的转动。

4)偏瘫患者向健侧翻身时,尽量使患侧肩部前伸,患肢置于身体前方,防止患侧忽略导致患肩被牵拉脱位、疼痛。

2. 偏瘫患者床上卧位移动(1) 偏瘫患者床上横向移动1) 健侧下肢屈曲,插入患侧腿下方,健侧带动患侧下肢向健侧移动。

2) 健侧下肢从患侧抽出并屈髋、屈膝,抬起脊部移向健侧。

3) 以头部和臂部为支撑,将躯干移向健侧,完成整个活动过程。

(2) 偏瘫患者床上纵向移动1) 健侧下肢屈髋屈膝,足平放于床面。

2) 以健足和肘部为支撑,抬起臀部向上移动身体,完成整个活动过程。

3. 桥式运动桥式运动训练是偏痛患者床上活动训练的难点,并对患者骨盆的控制、平衡稳定及以后的步态训练均有重要的意义。

(1)桥式运动的方法1) 患者仰卧于床面,双下肢屈曲,双足平放在床面。

2) 双上肢伸展,双手交叉,健手握住患手,患侧拇指在上,双肩屈曲90°3)依靠背部及双足的支撑,将臀部抬离床面,保持稳定,完成双桥训练。