震源机制解

- 格式:ppt

- 大小:1.23 MB

- 文档页数:34

震源机制解综述1、引言地震学是一门以观测资料为基础的研究地震的成因及其规律已成为地震预报的一种重要手段,它的发展奠定了地震预报的物理基础。

地震震源和地震波传播介质的各种参数在强震前的变化早就被当作地震预测的地震学前兆指标,随着地震预测的深入研究,以及我国“十五”台站数字化改造的完成,我们在进一步研究地震时空强分布特征的同时,加强对地震波的运动学和动力学特征的研究,从中提取震源,我们意识到加强对地震波的运动学和动力学的研究,从中提取震源信息,对增强地震预测的物理基础,提高地震预测的水平是十分必要的。

地震是地球内部物质运动的结果,这种运动反映在地壳上,使得地壳产生破裂,促成了断层的生成、发育和活动。

地震前后的地形变测量和地震波的观测研究等结果确认,天然构造地震是地下岩层的突然错动引起的。

发生错动的岩层可称为地震断层。

断层活动诱发了地震,地震发生又促成了断层的生成与发育,因此地震与断层有密切联系。

地壳中的断层密如织网。

实际地震断层的几何形状可能很复杂,但对多数地震,特别是小地震,作为初级近似,总体上可将地震看成是沿一个平面断层发生的突然错动引起的。

2、前人对震源机制解的研究历程地震震源处地球介质的运动方式。

通常所说的震源机制是狭义的,即专指研究构造地震的机制而言。

构造地震的机制是震源处介质的破裂和错动。

震源机制研究的内容包括,确定地震断层面的方位和岩体的错动方向,研究震源处岩体的破裂和运动特征,以及这些特征和震源所辐射的地震波之间的关系。

对地震震源的研究开始于20世纪初叶。

1910年提出的弹性回跳理论,首次明确表述了地震断层成因的概念。

在地震学的早期研究中,人们就已注意到P波到达时地面的初始振动有时是向上的,有时是向下的。

20世纪的10~20年代,许多地震学者在日本和欧洲的部分地区几乎同时发现,同一次地震在不同地点的台站记录,所得的P波初动方向具有四象限分布。

日本的中野广最早提出了震源的单力偶力系,第一次把断层的弹性回跳理论和P波初动的四象限分布联系起来。

震源机制与地震烈度地震是一种常见而又令人畏惧的自然现象。

它的发生经常会给人们的生命和财产带来巨大的损失。

在地震研究中,震源机制和地震烈度是两个重要的概念。

一、震源机制地震的震源机制指的是地震发生的原因和机理。

地震通常由地壳板块运动引起,地壳板块在大地运动中相互摩擦,形成了一定的应力累积。

当这种应力超过断裂强度时,地震就会发生。

因此,震源机制研究的核心是揭示地震的发生原因和板块运动的细节。

地震的发生在某种程度上可以追溯到地球内部的构造。

地球由许多大陆板块组成,它们以不同的速度相对运动。

在板块边界处,各种构造活动以多种形式出现,包括剪切、挤压和拉伸。

这种构造活动产生了巨大的地震能量,并导致地震的发生。

地震震源机制研究主要通过测定地震波来分析地震的构造和运动。

地震波是地震释放的能量在地球内部的传播过程中产生的波动。

科学家通过测定地震波的传播速度、振动方向和振动类型等参数,可以推断出地震的震源机制。

二、地震烈度地震烈度是描述地震影响强度的一个指标。

它代表了地震对地表、建筑物和人类活动的影响程度。

地震烈度通常用Mercalli烈度标度(MMI)来表示,分为12个等级。

MMI等级从I级到XII级,对应不同的地震震感和破坏情况。

地震烈度的评估是通过调查地震后留下的痕迹和建筑物的损坏情况来判断的。

一般来说,地震烈度会随着距离震中的远近而递减。

地震烈度的评估是地震研究和应急救援工作的重要组成部分。

地震烈度的评估对于地震风险的判断和防灾减灾工作非常重要。

它可以帮助人们制定有效的建筑和土木工程标准,提高抗震能力,减少地震造成的损失。

此外,地震烈度还可以用于预测地震后可能出现的次生灾害,为救援行动和人员疏散提供依据。

三、震源机制与地震烈度的关系震源机制与地震烈度之间存在密切的关系。

地震烈度的评估需要对地震的震源机制有一定的了解。

特定类型的震源机制会导致不同类型的地震波传播和振动特征,从而影响地震的烈度。

例如,正断层地震的震源机制主要是两个地壳板块剪切滑动,垂直于断层面传播的地震波能量会导致强烈的地面振动,这种地震往往伴随着破坏性的地表破坏和建筑物倒塌。

震源机制和地震预测模型研究地震是一种自然灾害,给人们的生命和财产造成了极大的损失。

为了减少地震带来的破坏,科学家们一直在探索各种地震预测模型,以便尽早发现地震发生的征兆。

而震源机制虽然不是直接预测地震的方法,但是对于深入了解地震的发生过程和形成机制非常重要。

本文将从震源机制和地震预测模型两个方面探讨地震的相关研究。

一、震源机制震源机制指的是地震发生时,地层断裂的情况。

它是研究地震的基础,对于确定地震的规模和破坏范围起着关键作用。

震源机制包括主震破裂面、断层面的走向和倾角、破裂的滑动方向和滑动量等信息。

研究震源机制的方法主要有两种,一种是通过测量地震波的传播路径和振动幅度来推断震源机制,另一种是通过地表位移、应力分布和岩石变形等地球物理学和地质学的观测数据来确定震源机制。

这两种方法都需要有大量的观测数据和数学模型的支持,才能对震源机制做出准确的推断和描述。

震源机制研究对于地震学的发展有着重要的意义。

它可以揭示地震预测模型的一些规律,进一步加深人们对地震的认知。

同时,震源机制还可以为地震工程提供重要的依据,帮助人们设计更为安全的建筑和设施,减轻地震灾害的影响。

二、地震预测模型地震预测是指通过各种手段和方法,对地震发生的时间、地点、震级等进行预测和预警。

地震预测模型是指预测地震的理论框架和数学模型。

目前,国际上主要的地震预测模型有两种,一种是基于地震活动模型的短期预测,另一种是基于物理机制的长期预测。

短期预测主要是基于地震活动的历史数据和统计学分析来进行预测,它可以预测近期地震的发生和可能的震级。

而长期预测则是基于地震形成的物理机制和地质过程来进行预测,它可以预测未来几十年或几百年内可能发生的地震。

长期预测具有较高的可靠性,但是由于地球系统的复杂性和不确定性,长期预测的精度和准确性要比短期预测低。

除了基于地震活动和物理机制的预测模型,近年来科学家们还尝试利用地球系统中的其他因素来预测地震。

例如,利用地磁、电磁信号、水文和地形等多种数据来进行预测。

arcgis画震源机制解

在实际地震工作中,有时需要绘制震源机制球(沙滩

球,BEACHBALL)。

为此,编制了一个ARCGISPYTHON脚本工具,可用于绘制SHAPEFILE格式的震源机制球。

图为利用该工具绘制的震源机制球。

由于球体为SHAPEFILE格式,不会产生不清晰的问题,并能叠加到任何地理底图上。

该工具需要准备的数据为包含震级,走向,倾角,滑动角(皆为数值属性)的ArcMap地震目录(SHAPEFILE点要素),工具可一次性批量绘出所有震源球。

1.修正了一个浮点截断误差造成ACOS函数超域的Bug;

2.增加了一个光滑度选项;

3.增加震源球与震中不叠压选项。

修正了一个与不同小数点格式相关的Bug.

1.增加了一个新的震源球叠压模式选项

2.提高了震源球分离速度。

v2.1版主要变化

1.提升震源球分离速度。

2.震源球要素坐标范围有效性检查

3.震源机制解参数有效性检查

4.空震源点(点数与表记录数不匹配)检查

5.其它细节变更。

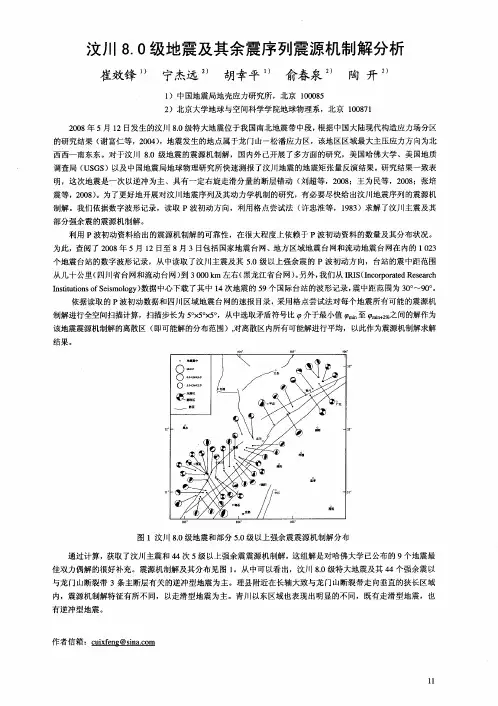

第1期(总第178期)2021年3月四川地震 EARTHQUAKERESEARCHINSICHUANNo.1Mar.2021收稿日期:2020-08-10;修回日期:2020-11-12作者简介:杨云存(1988-),女,工程师,主要从事地震监测与分析工作.E-mail:526381659@qq.com.云南楚雄M4.7地震震源机制解分析杨云存,王华柳,段 毅,孙自刚(云南省地震局,云南昆明657100)摘 要:选用云南省地震台网宽频带地震波形数据,采用CAP震源机制解反演软件计算了2019年6月24日云南楚雄M4.7地震的震源机制解并初步分析了该地震的发震构造特征。

结果显示:地震的矩震级为Mw4.76,最优震源矩心深度为13 8km,表明此次地震发生在上地壳浅部。

反演结果显示节面Ⅰ走向329°、倾角73°、滑动角-171°;节面Ⅱ走向236 3°、倾角81 4°、滑动角-17 2°。

震源机制解揭示此次地震的发震断层呈右旋走滑,与南华—楚雄断裂带走向一致,推测南华—楚雄断裂为此次地震的发震断裂。

关键词:CAP方法;震源机制解;发震构造中图分类号:P315.33 文献标识码:B 文章编号:1001-8115(2021)01-0044-04DOI:10.13716/j.cnki.1001-8115.2021.01.009据中国地震台网中心测定,2019年6月24日21时24分21秒在云南省楚雄彝族自治州楚雄市(101 67°E,24 98°N)发生M4 7地震,震源深度10km。

此次地震发生在南华—楚雄断裂附近。

历史资料显示,1511年至今该断裂发生过9次5级以上地震,最大地震为1680年9月9日发生的M6 8地震,最近一次中强地震发生在2001年,震级为Ms5 3。

震源机制解被认为是确定地震发震构造的关键依据,能够描述震源的性质及其破裂过程,并且能为分析孕震机理以及区域构造动力学环境提供参考(祁玉萍等,2013)。

震源机制解

震源机制解是地震学中的一个概念,它指的是研究地震发生的过程,以及地震的能量释放的机制。

在地壳内部,由于岩石层的构造变化和温度压力变化,岩石层会发生变形和断裂。

当岩石层发生断裂时,会产生巨大的能量,这就是地震的能量源。

地震能量释放的过程主要有两种机制:一种是滑动机制,即岩石层发生滑动,释放能量;另一种是压缩机制,即岩石层发生压缩,释放能量。

地震学家通过对震源机制解的研究,可以了解地震的发生原因,并预测地震的发生时间、地点和强度,为人类提供有效的防震减灾措施。

梁姗姗,邹立晔,刘艳琼,等. 2023年11月—2024年2月中国大陆地区M ≥4.0地震震源机制解测定[J]. 地震科学进展,2024, 54(3): 229-236. doi:10.19987/j.dzkxjz.2024-036Liang S S, Zou L Y, Liu Y Q, et al. Determination of focal mechanism solutions of the earthquakes with M ≥4.0 occurred in the mainland of China during November 2023 to February 2024[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2024, 54(3): 229-236. doi:10.19987/j.dzkxjz.2024-036地震科学数据应用2023年11月—2024年2月中国大陆地区M ≥4.0地震震源机制解测定梁姗姗※ 邹立晔 刘艳琼 任 枭(中国地震台网中心,北京 100045)摘要 本文利用中国地震台网记录的宽频带波形资料,采用近震全波形反演方法得到2023年11月1日—2024年2月29日发生在中国大陆地区的M ≥4.0共62次地震震源机制解。

结果显示逆断型45次,走滑型13次,正断型3次,未知型1次。

关键词 震源机制;震源参数;乌什M S 7.1地震中图分类号:P315.3+3 文献标识码: A 文章编号: 2096-7780(2024)03-0229-08doi :10.19987/j.dzkxjz.2024-036Determination of focal mechanism solutions of the earthquakes with M ≥4.0occurred in the mainland of China during November 2023 to February 2024Liang Shanshan, Zou Liye, Liu Yanqiong, Ren Xiao (China Earthquake Networks Center, Beijing 100045, China)Abstract In this paper, the regional full waveform inversion using the broadband waveforms recorded by China Seismic Network were conducted, and the focal mechanism solutions of the 62 earthquakes with M ≥4.0 occurred in the mainland of China during November 2023 to February 2024 were obtained. The types of these focal mechanism solutions show 45 reverse faulting, 13 strike-slip faulting, 3 normal faulting and 1 odd earthquakes.Keywords focal mechanism; source parameters; Wushi M S 7.1 earthquake0 引言据中国地震台网测定,北京时间2023年11月1日0时—2024年2月29日24时,中国大陆地区共发生M ≥4.0地震71次(表1)。

罗平地区7级地震震源机制及构造应力场解

析

地震是地球表面因为地壳断裂运动引起的一种自然现象,是地球

内部能量释放的一种表现。

地震震级是衡量地震强度的指标,而地震

震源机制是研究地震引发的地质构造运动的重要手段。

罗平地区是一

个地质构造复杂的地区,近年来发生了一系列7级地震,这引起了研

究人员的关注。

本文将从震源机制和构造应力场两个方面对罗平地区

的地震进行解析。

首先,我们来看罗平地区的地震震源机制。

地震源是指地震发生

的具体位置,通过研究地震震源机制可以了解地壳的破裂方式和震中

周围地块的应力状态。

罗平地区的地震震源机制多为走滑型断层运动,即地块沿着断层面相互摩擦滑动造成地震。

这表明罗平地区的地壳构

造比较活跃,存在明显的断层活动。

其次,我们来分析罗平地区的构造应力场。

构造应力场是指地震

引起的应力分布情况,研究构造应力场可以了解地球内部各部分之间

的相互作用和地壳的应力状态。

罗平地区的构造应力场表现为两个主

要的方向,即东北-西南向和东西向。

这说明罗平地区受到了东北向的

构造作用和东西向的挤压作用,这两个方向的相互作用导致了地壳的

断裂和地震的发生。

总结起来,罗平地区发生7级地震的震源机制多为走滑型断层运动,而地震引发的构造应力场表现为东北-西南向和东西向的双向作用。

这表明罗平地区的地壳构造比较活跃,存在明显的断层活动,并且受

到了来自不同方向的构造力的作用。

对于罗平地区的地震研究有助于

预测和防范地震风险,提醒人们在该地区采取相应的防震准备措施,

保护生命财产安全。

震源机制解中倾角和仰角的关系

震源机制解中的倾角和仰角是描述地震震源位置和运动方向的两个重要参数。

倾角是指地震震源破裂面与地表的夹角,表示地震发生时破裂面的倾斜程度。

倾角越大,说明破裂面越陡峭。

仰角是指地震震源破裂面的倾斜方向与垂直于地表的夹角,表示地震破裂平面与地表的相对方向关系。

仰角为0°表示破裂

面与地表平行,为90°表示破裂面与地表垂直。

在震源机制解中,倾角和仰角的关系可以通过判断断裂的类型和运动方式来确定:

1. 正断层型震源机制解:当倾角小于90°,仰角等于90°时,

表示破裂面与地表平行,发生正断层型地震;当倾角小于90°,仰角等于0°时,表示破裂面与地表垂直,发生逆断层型地震。

2. 水平剪切型震源机制解:当倾角等于45°,仰角等于45°时,表示破裂面以类似剪切刀的方式切割地表,发生水平剪切型地震。

3. 上冲型震源机制解:当倾角大于90°,仰角等于0°时,表示

地壳板块相对移动上冲,发生上冲型地震。

需要注意的是,以上只是一些常见的震源机制解例子,实际情

况可能更为复杂,倾角和仰角的具体数值在不同的地震事件中会有所差异。

地震的发生和震源机制地震是震源释放能量所引起的地球表面的震动,它是地球内部构造和过程的一种表现。

地震的频繁发生,给我们的生产和生活带来了很大的影响和危害。

因此,了解地震的发生和震源机制对于我们减少地震灾害具有十分重要的意义。

一、地震的发生地震的发生是由地球内部构造和运动引起的,主要是地壳发生变形和应力逐渐累积所导致的。

当地壳承受一定的应力时,地质构造会发生变形,达到一定的应力值时会产生破裂,导致震源释放能量。

地震的发生和地球上各种岩石构成、运动形态和应力分布密切相关。

二、震源机制地震的震源机制是指地球内部发生地震时,破裂的地壳岩石裂纹和位移状态。

地震震源机制可以通过观测记录、测量和模拟等方法来确定。

地震震源机制可以分为正断层型、逆断层型、走滑型和复合型。

正断层型地震的震源机制是指地震活动主要发生在地球皮层板块的正断层上。

正断层型地震的震源机制是由于地壳板块之间的相对运动和挤压,导致一个板块沿断层面向另一个板块运动,引起地震。

逆断层型地震的震源机制则是相反的,是两个板块之间的相对运动会使地壳断层面发生挤压变形,虽然两个板块之间的应力是相互作用的,但破裂却主要发生在板块内部。

走滑型地震的震源机制是指地壳的断层面相对滑动,导致了地震的发生,属于地底岩石受到的扰动太小而未能发生断裂,使相互作用的岩块相互滑动,阻抗变化的过程。

复合型地震则是指岩层的应力较为复杂,震源机制中包含了正断层型、逆断层型、走滑型等各种震源机制。

不同类型的地震震源机制不仅可以用来判别地震发生的地点和原因,同时也可以为地震预测和地震防治等方面的工作提供参考。

总之,地震的发生和震源机制是地球内部结构和运动的表现,了解这些知识对于我们减少地震灾害具有十分重要的意义。

希望大家对地震的知识进行深入了解,做好相关防灾准备工作,减少地震灾害给我们带来的影响。

地震的成因与震源机制地震是地球上常见的自然现象,它给人类的生活和社会发展带来了巨大的影响。

地震的成因和震源机制是地球物理学研究的重要内容之一。

在这篇文章中,我们将探讨地震的成因,并介绍一些常见的震源机制。

地震的成因可以归结为地壳运动和板块运动两个方面。

地壳运动包括地壳的受力和应力积累过程,而板块运动则是指地球上的板块在地球内部的相互作用。

地壳运动和板块运动之间相互影响,共同造成地震的发生。

地壳运动是地震的基础。

地球上的地壳由多个岩石板块组成,这些板块存在着相对运动。

当两个板块之间的摩擦力超过了岩石的强度时,就会产生地震。

这种摩擦力的积累是间断的,当它达到一定的临界值时,就会使岩石发生破裂,从而引发地震。

而板块运动是地震产生的主要原因。

地球的外部被分为多个板块,这些板块之间由于地壳的运动而相互碰撞、拉扯和剪切。

当板块间的应力积累到一定程度时,岩石无法再承受这样的应力,就会产生地震。

其中,火山地震主要归因于板块之间的火山活动。

地震的震源机制是描述地震破裂过程的一种方法。

地震的震源机制可以根据地震波的传播情况和地震波形的形状来确定。

常见的地震机制主要包括正断层、逆断层、走滑断层和混合断层。

正断层是指在地壳运动过程中,上方板块相对下方板块沿断层面向上运动,造成地震波在上方产生抬升的震源机制。

逆断层则是相反的情况,上方板块相对下方板块沿断层面向下运动,造成地震波在上方产生降低的震源机制。

走滑断层则是两个板块沿断层面相对运动,地震波由此产生水平的位移。

混合断层是指以上不同类型断层的组合。

除了上述的震源机制,地震的成因和震源机制还与地震带、地震波、地震监测等地震学的相关理论和实践密切相关。

总的来说,地震的成因和震源机制是由地壳运动和板块运动共同影响造成的。

地壳运动主要是由于地壳受力和应力积累过程引起的,而板块运动则是由于地球板块的相互作用所致。

震源机制描述了地震破裂过程的方式,它可以根据地震波传播情况和地震波形的形状进行划分。