4 工程地震(震源机制解)解析

- 格式:ppt

- 大小:4.30 MB

- 文档页数:32

震源机制名词解释震源机制是指地震发生的原因,以及它们是如何形成的。

震源机制分为有两大类:内部震源机制和外部震源机制。

内部震源机制是指地壳内部的变形和裂缝,外部震源机制则是指外部的构造变化所导致的地震。

内部震源机制内部震源机制是由内部的变形和裂缝所导致的地震。

这类地震在发生时,多发生在大陆边界的地壳变形带,如洋大陆碰撞带、地壳层叠状的大陆边界处、环形褶皱处等。

内部震源机制的地震,其发震形式一般分为三种:断层震源、变形震源、液态包裹物震源。

断层震源是由断层运动而产生的,它是内部震源机制中最常见的一种。

断层是指地壳内部的岩石层和层之间存在的长条状裂缝。

当地壳带动岩石层的移动,断层便会发生相应的变形,最终产生断层震源。

变形震源是由地壳变形而引起的。

当流体(如地下水)在地壳内部流动时,会使得地壳产生变形,从而产生变形震源。

液态包裹物震源是由液态包裹物(如岩浆)在地壳内部发生变形引起的。

当液态包裹物在地壳内部较深部发生变形时,可能会产生液态包裹物震源。

外部震源机制外部震源机制是由外部构造变化引起的地震。

这类地震多发生在地壳的外部环境,如洋大陆碰撞带、洋大陆合并处、洋大陆分离处等。

外部震源机制的地震,其发震形式一般分为三种:热量震源、动力震源、构造震源。

热量震源是由热量的变化所引起的。

当洋大陆碰撞带上的岩石在受到热量刺激时(以及其他环境因素),会发生形变,从而可能会产生热量震源。

动力震源是由动力作用所引起的。

当洋大陆碰撞带上的岩石受到力作用时(以及其他环境因素),会发生形变,从而可能会产生动力震源。

构造震源是由构造变化所引起的。

当地壳构造发生变化时(比如洋大陆的合并或分离),可能会产生构造震源。

结论震源机制是指地震发生的原因,以及它们是如何形成的。

震源机制可以分为有两大类:内部震源机制和外部震源机制。

内部震源机制是由地壳内部的变形和裂缝所导致的,外部震源机制则是由外部的构造变化所导致的。

内部震源机制的发震形式一般分为三种:断层震源、变形震源、液态包裹物震源;外部震源机制的发震形式一般分为三种:热量震源、动力震源、构造震源。

第45卷第1期2022年1月地震研究JOURNAL OF SEISMOLOGICAL RESEARCH Vol.45,No.1 Jan.,2022第1期徐志双等:利用震源机制解走向判定地震影响场长轴方向此手段绘制了2014年新疆于田7.3级、云南鲁甸6.5级地震震动图。

前人研究成果和近年来应急经验表明,基于震源机制解走向判别地震影响场长轴方向在一些震例中是切实可行的,即修正后的地震影响场长轴方向与实际调查的极震区长轴方向相符性较好。

然而,这一方法是否适用于所有震例,以及评估偏差是多少,目前尚未有系统性的研究成果。

鉴于此,本文选取19702020年145个M≥5.0破坏性历史地震,研究其震源机制解走向和极震区长轴方向之间的偏差,考察以震源机制解走向作为判别地震影响场长轴方向是否满足震后快速评估的需求。

地震发生后,由于震源机制解产出需要一定的等待时间(约震后30 min),是否可以借鉴活动断层数据库使用方法,在震前准备好历史地震震源机制解走向数据库,震时直接读取震中附近历史强震震源机制解走向作为地震影响场长轴方向?为了检验该方法的可行性,本文对20102020年等震线长轴方向明显的50个强震及距震中最近的历史强震震源机制解走向与极震区长轴方向差值进行了统计研究。

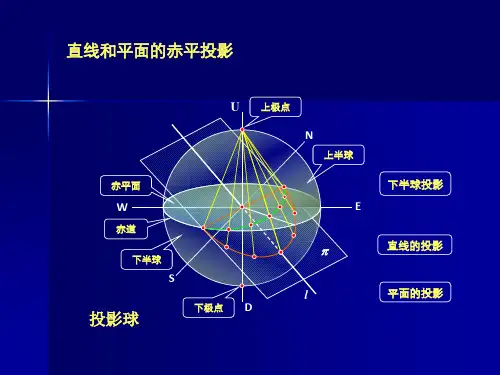

1研究资料选取和震例分析震源机制解一般包含走向(φS)、倾角(δ)和滑动角(λ)3个参数,走向和倾角是断层的几何参数,描述发震断层的产状;滑动角是断层的运动参数,表示断层面上的滑动方向。

根据滑动角的不同,可将断层分为走滑-近走滑型(λ接近0°或±180°)、正断-近正断型(λ接近-90°)、逆断-近逆断型(λ接近90°)和其他类型(λ为其他值)。

本文以19702020年在中国大陆发生的破坏性地震为研究对象,整理了震源机制解和等震线资料齐全、等震线具有明显方向性的145个地震,历史地震空间分布如图1所示,除1980年2月14日新疆叶城5.8级地震震源深度达90km外,其余地震均为浅源地震。

地震活动规律与震源机制解析地震是地球表面上最为突出的自然灾害之一,其发生频率和规模的变化牵动着人们的关注。

了解地震活动的规律以及地震的震源机制,对于地震研究和防灾减灾工作具有重要意义。

地震活动的规律可以从多个方面进行解析。

首先,地震的空间分布并不均匀,呈现出一定的聚集性。

这种聚集性主要表现在地震活动呈现出一定的空间集中,即所谓的地震带。

例如,环太平洋地区的环太平洋地震带是全球最为活跃的地震带之一,其频繁的地震活动使该地区成为全球震源最多的地区之一。

此外,其他地区如马里亚纳海沟、阿尔卑斯山脉等也都有各自的地震带。

这种聚集性表明地震是受到地球板块运动的约束,地震活动与板块边界密切相关。

其次,地震活动还具有一定的时间规律。

在某个地区,地震的活动并不是完全随机的,而是呈现出周期性的规律。

这种规律可以从历史地震数据中进行分析,通过对地震发生的时间间隔、地震序列的特点等进行研究,可以揭示地震活动的规律。

例如,在某些地区,地震活动可能会表现出短期急剧增加的趋势,这被称为地震活动的“爆发期”。

这种时间规律的研究有助于对地震活动的预测和防灾减灾工作的制定。

地震的震源机制是指地震发生的原因及其机理。

地震的震源机制可以从物理和地质方面进行解析。

地震的震源一般位于地壳下的深部,其机制与地壳运动有关。

在大部分地震中,地震是由于板块间的应力积累超过了地壳强度引起的。

当应力积累达到一定程度时,地壳会发生破裂,导致地震的发生。

这种应力积累和释放的过程被称为地震地貌学。

地震的震源机制研究有助于我们理解地震的成因及其运动过程,从而进一步提高地震的预测和防灾减灾水平。

地震活动的规律和震源机制的解析是当前地震研究的重点领域之一。

通过对地震数据的分析和对地球物理和地质过程的理解,我们能够更好地理解地震的发生规律和机理,提高地震的预测和防灾减灾能力。

然而,地震研究仍然存在很多挑战,如地震的观测精度、预测的准确性等方面的问题,需要进一步的研究和技术创新。

地震原理知识点总结归纳地震是地球内部浓缩和释放能量的结果。

地球内部在地震发生前会积累大量的能量,当这些能量超过了岩石强度的上限时,岩石就会发生破裂或错动,释放出巨大的能量,形成地震。

地震的主要知识点总结如下:一、地震震源和地震波1. 地震震源地震的震源是指地震发生的具体地点,通常位于地壳的深部。

地震震源是地震产生的能量释放的起点。

根据地震震源的深浅,地震分为浅震、中震和深震。

2. 地震波地震波是地震产生的能量在地球内部传播的波动。

地震波可以分为纵波、横波和表面波。

地震波的传播速度和路径是地震研究的重要内容之一。

二、地震的成因1. 地震的释放能量地震的能量来源主要是地球内部的构造运动和地热能。

地球内部的构造运动会导致板块运动,产生地震;地热能的积累和释放也是地震发生的原因之一。

2. 地震的破裂和错动地震震源周围的岩石会发生破裂和错动,释放出大量的能量,形成地震。

地震破裂和错动的过程是地震发生的必要条件。

三、地震波的传播和检测1. 地震波的传播地震波可以在地球内部的不同介质中传播,根据介质的性质和厚度,地震波的速度和路径会有所不同。

2. 地震波的检测地震波可以通过地震仪和其他地震探测设备来检测和记录,从而研究地震的震源和地震波的传播路径。

四、地震的影响和预防1. 地震的影响地震会对人类的生活和生产造成严重影响,包括建筑物倒塌、道路和桥梁断裂、地面沉降和地裂等。

2. 地震的预防地震的预防主要包括地震监测和预警、建筑抗震设计和工程、地震应急救援等方面。

总的来说,地震是由于地球内部能量的积累和释放而引起的地球表面和地下的运动的结果。

地震的震源和地震波的传播是地震研究的重要内容,对于地震的影响和预防也是人类必须要了解和掌握的重要知识。

通过对地震的研究和预防,可以减少地震对人类的影响,保护人类的生命财产安全。

2023年11月—2024年2月中国大陆地区M≥4.0地震震

源机制解测定

梁姗姗;邹立晔;刘艳琼;任枭

【期刊名称】《地震科学进展》

【年(卷),期】2024(54)3

【摘要】本文利用中国地震台网记录的宽频带波形资料,采用近震全波形反演方法得到2023年11月1日—2024年2月29日发生在中国大陆地区的M≥4.0共62次地震震源机制解。

结果显示逆断型45次,走滑型13次,正断型3次,未知型1次。

【总页数】8页(P229-236)

【作者】梁姗姗;邹立晔;刘艳琼;任枭

【作者单位】中国地震台网中心

【正文语种】中文

【中图分类】P315.33

【相关文献】

1.2021年12月中国大陆地区M≥4.0地震震源机制解测定

2.2022年4—6月中国大陆地区M_(S)≥4.0地震震源机制解测定

3.2022年10月—2023年2月中国大陆地区M≥

4.0地震震源机制解测定4.2023年8—10月中国大陆地区M≥4.0地震震源机制解测定

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

梁姗姗,邹立晔,刘艳琼,等. 2023年11月—2024年2月中国大陆地区M ≥4.0地震震源机制解测定[J]. 地震科学进展,2024, 54(3): 229-236. doi:10.19987/j.dzkxjz.2024-036Liang S S, Zou L Y, Liu Y Q, et al. Determination of focal mechanism solutions of the earthquakes with M ≥4.0 occurred in the mainland of China during November 2023 to February 2024[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2024, 54(3): 229-236. doi:10.19987/j.dzkxjz.2024-036地震科学数据应用2023年11月—2024年2月中国大陆地区M ≥4.0地震震源机制解测定梁姗姗※ 邹立晔 刘艳琼 任 枭(中国地震台网中心,北京 100045)摘要 本文利用中国地震台网记录的宽频带波形资料,采用近震全波形反演方法得到2023年11月1日—2024年2月29日发生在中国大陆地区的M ≥4.0共62次地震震源机制解。

结果显示逆断型45次,走滑型13次,正断型3次,未知型1次。

关键词 震源机制;震源参数;乌什M S 7.1地震中图分类号:P315.3+3 文献标识码: A 文章编号: 2096-7780(2024)03-0229-08doi :10.19987/j.dzkxjz.2024-036Determination of focal mechanism solutions of the earthquakes with M ≥4.0occurred in the mainland of China during November 2023 to February 2024Liang Shanshan, Zou Liye, Liu Yanqiong, Ren Xiao (China Earthquake Networks Center, Beijing 100045, China)Abstract In this paper, the regional full waveform inversion using the broadband waveforms recorded by China Seismic Network were conducted, and the focal mechanism solutions of the 62 earthquakes with M ≥4.0 occurred in the mainland of China during November 2023 to February 2024 were obtained. The types of these focal mechanism solutions show 45 reverse faulting, 13 strike-slip faulting, 3 normal faulting and 1 odd earthquakes.Keywords focal mechanism; source parameters; Wushi M S 7.1 earthquake0 引言据中国地震台网测定,北京时间2023年11月1日0时—2024年2月29日24时,中国大陆地区共发生M ≥4.0地震71次(表1)。

地震预报事业单位的震源参数计算与分析方法地震预报是一项重要的事业,预报地震的准确性关系到人们的生命财产安全。

地震预报事业单位是负责进行地震预报工作的机构,他们需要准确计算和分析地震的震源参数,以便提供准确的地震预报。

本文将介绍地震预报事业单位常用的震源参数计算与分析方法。

一、震源参数的意义与定义震源参数是描述地震活动的物理量,包括震级、震源深度、震源位置和震源机制等。

震级是评估地震能量释放大小的指标,震源深度是地震发生位置与地表之间的垂直距离,震源位置是地震发生的地理坐标,震源机制是描述地震破裂过程的地震波产生机制。

准确计算和分析这些震源参数对于地震预报的准确性至关重要。

二、震源参数的计算方法1. 震级计算方法震级是评估地震能量释放大小的指标,常用的计算方法有利用地震波形振幅的震级计算方法和利用地震波形矩的震级计算方法。

地震波形振幅的震级计算方法根据地震波形的振幅与震级之间的经验关系进行计算,而地震波形矩的震级计算方法则根据地震波形矩与震级之间的关系进行计算。

2. 震源深度计算方法震源深度是地震发生位置与地表之间的垂直距离,常用的计算方法有利用地震波形到时的震源深度计算方法和利用地壳波速结构模型的震源深度计算方法。

地震波形到时的震源深度计算方法根据地震波形到时与震源深度之间的经验关系进行计算,而利用地壳波速结构模型的震源深度计算方法则根据地壳波速结构模型进行计算。

3. 震源位置计算方法震源位置是地震发生的地理坐标,常用的计算方法有利用三台地震台的观测数据进行三角定位的震源位置计算方法和利用地震波传播速度的震源位置计算方法。

三台地震台的观测数据进行三角定位的震源位置计算方法利用三台地震台观测到的地震波到时数据进行计算,而利用地震波传播速度的震源位置计算方法则根据地震波的传播速度进行计算。

4. 震源机制计算方法震源机制是描述地震破裂过程的地震波产生机制,常用的计算方法有利用地震波形的反演方法和利用震动数据的反演方法。

四川地区地震震源机制解及震源深度特征——以中等强度地震为例魏娅玲; 蔡一川【期刊名称】《《地震工程学报》》【年(卷),期】2018(40)A01【摘要】以四川地区2008—2015年期间发生的ML4.0~6.0地震为例,利用四川区域台网宽频带波形资料,采用CAP(Cut and paste)方法计算其震源机制解和最佳震源深度,在此基础上分析地震震源机制解和震源深度空间分布特征。

结果表明:(1)四川地区地震震源机制解类型存在显著空间分区特征。

逆冲型地震集中分布在龙门山断裂带和川东盆地,揭示青藏高原的巴颜喀拉地块与华南地块的相互作用方式——强挤压。

走滑型地震绝大多数分布在川西高原和攀西地区,这是由于印度板块向北东推挤和青藏高原物质向东扩张所导致的上地壳物质沿大型断层滑移。

正断型地震主要分布在金沙江断裂带北段和汶川大震主震区,金沙江断裂带北段的拉张应力状态应是由青藏高原东部下地壳物质流动对上地壳物质有拖曳作用,与多力源组合共同作用决定的;而汶川主震区的正断型地震应是主震后震源区不同来源动力作用的复杂应力调整现象。

其他类型地震都分布在龙门山断裂带,属于汶川或芦山地震的余震活动,其成因为大震后震源区不同来源应力作用使主应力方向倾斜偏离了水平面和垂直面而引起的应力变形。

(2)震源机制解参数中的P、T、N轴反映了地震前后震源区应力状态的变化,是震源区构造应力的一种体现。

四川地区构造地震的P、T轴方位空间展布存在地区差异:川西高原地区以约31°纬线为界,北部区域P轴方位呈NEE向,南部区域呈SEE向(平均约E19°S);龙门山断裂带南段P轴方位呈SEE向(平均约E25°S),中、北段P轴方向离散,无优势方位;攀西地区P轴方位呈SE向(平均约E51°S);T轴方位在川西高原呈近SN向拉张,在攀西地区又转为NE向,呈顺时针旋转趋势。

(3)四川地区地震震源深度空间分布差异显著。

震源机制解综述1、引言地震学是一门以观测资料为基础的研究地震的成因及其规律已成为地震预报的一种重要手段,它的发展奠定了地震预报的物理基础。

地震震源和地震波传播介质的各种参数在强震前的变化早就被当作地震预测的地震学前兆指标,随着地震预测的深入研究,以及我国“十五”台站数字化改造的完成,我们在进一步研究地震时空强分布特征的同时,加强对地震波的运动学和动力学特征的研究,从中提取震源,我们意识到加强对地震波的运动学和动力学的研究,从中提取震源信息,对增强地震预测的物理基础,提高地震预测的水平是十分必要的。

地震是地球内部物质运动的结果,这种运动反映在地壳上,使得地壳产生破裂,促成了断层的生成、发育和活动。

地震前后的地形变测量和地震波的观测研究等结果确认,天然构造地震是地下岩层的突然错动引起的。

发生错动的岩层可称为地震断层。

断层活动诱发了地震,地震发生又促成了断层的生成与发育,因此地震与断层有密切联系。

地壳中的断层密如织网。

实际地震断层的几何形状可能很复杂,但对多数地震,特别是小地震,作为初级近似,总体上可将地震看成是沿一个平面断层发生的突然错动引起的。

2、前人对震源机制解的研究历程地震震源处地球介质的运动方式。

通常所说的震源机制是狭义的,即专指研究构造地震的机制而言。

构造地震的机制是震源处介质的破裂和错动。

震源机制研究的内容包括,确定地震断层面的方位和岩体的错动方向,研究震源处岩体的破裂和运动特征,以及这些特征和震源所辐射的地震波之间的关系。

对地震震源的研究开始于20世纪初叶。

1910年提出的弹性回跳理论,首次明确表述了地震断层成因的概念。

在地震学的早期研究中,人们就已注意到P波到达时地面的初始振动有时是向上的,有时是向下的。

20世纪的10~20年代,许多地震学者在日本和欧洲的部分地区几乎同时发现,同一次地震在不同地点的台站记录,所得的P波初动方向具有四象限分布。

日本的中野广最早提出了震源的单力偶力系,第一次把断层的弹性回跳理论和P波初动的四象限分布联系起来。

震源机制解震源是地震最基本的前兆,它是由一系列机制所决定的:断层错动、岩浆活动、变质作用、热液上涌、地球自转速度的改变等。

关于大陆内部发生的地震,其强度与地壳厚度密切相关。

因此我们要了解的就是内陆地震,了解内陆地震的时候我们首先要认识震源和震级的关系,二者的关系可以说是密不可分。

下面是几种地震来了解一下震源机制:通过对比有感地震与无感地震震源模型,人们已经掌握了它们的震源机制特征: 1,有感地震的震源位置都在地下深处; 2,有感地震的震源规模小; 3,有感地震发生在固体地球表面; 4,有感地震具有放射性异常,其它有关地球物理场没有明显异常特征; 5,有感地震能量释放的方式是弹性波—应力波机制。

1,而无感地震的震源则全部位于地表下面,并且具有很高的破坏性; 2,无感地震的震源是非线性的,即介质断裂引起的能量释放主要是塑性波—应力波机制; 3,无感地震释放的能量非常巨大,通常是里氏6— 7级,破坏性非常强; 4,无感地震发生在相对较浅的地表下面,通常称为浅源地震,但也有在地表以下几十米甚至数百米深处发生的无感地震; 5,无感地震释放的能量非常巨大,与爆炸、核武器或强烈地震的释放能量相近。

2。

与有感地震的产生机制相比较,无感地震的产生机制更为复杂,因为震源的形成具有不确定性,需要分析研究地震前兆信息。

这些前兆现象会给未来的地震预报带来困难,但是,随着我们对震源研究的深入,加之各种先进仪器设备的广泛应用,无感地震的预报也越来越容易。

3,无感地震的产生机制属于多种原因综合作用的结果,它不仅包含有线性断层、平移断层、转换断层等多种类型断层的影响,还涉及有岩浆活动的火山机制、地球自转速度的改变等内部动力机制。

4。

最后,需要指出的是,这些分析研究和观测结果只能做为宏观地震预报的参考依据,不能代替地震科学家对地震时间、地点和震级的准确预测。

在许多情况下,由于震源物理过程和震源机制非常复杂,因此,无法得到准确的预测。

地 震EARTHQUAKE 第39卷第1期2019年1月Vol. 39, No. 1Jan., 2019南北地震带地震震源机制解和现今应力特征崔子健⑺,陈章立3,王勤彩2,李君*(1.中国地震局地球物理研究所.北京100081; 2.中国地震局地震预测研究所(地震预测重点实验室).北京100036; 3.中国地震局,」匕京100036—1.中国地震局第二监测中心.陕西西安 710054)摘要:基于CAP 方法.使用地震波形资料.计算得到了 2009年1月〜2017年8月期间南北地 震带及周边区域466个3. 5级以上地震震源机制解。

在补充收集1976年1月〜2017年8月GCMT 公布的259个4. 5级以上地震震源机制解的基础上.分析了南北地震带地震震源机制 解和应力特征。

震源机制空间分布显示,不同断裂带、块体间表现出不同的震源机制空间分布 特征.该特征与南北地震带不同段落活动构造性质基本吻合。

作为青藏高原东边界的南北地震 带,由于动力环境复杂,其内部P 轴方向具有明显的差异性。

这种差异主要表现为:南北地震 带北段P 轴呈NE 向分布;龙门山断裂带及周边除NE 段P 轴取向为NW - NNW 向外.其他 地段P 轴近EW 向;川滇菱形块体内部P 轴呈NNW 向,而其西边界以西呈NNE 向.东边界 以东呈NW 向,应力方向转换带的与川滇菱形块体边界基本一致。

整体而言.南北地震带及近 邻P 轴方向由北到南发生了顺时针转动。

关键词:南北地震带;震源机制;CAP 方法;应力场中图分类号:P315. 7 文献标识码:A 文章编号:1000-3274(2019)01-0001-10引言南北地震带是中国大陆浅源地震最活跃、地震分布带状明显的巨型地震带。

它北起宁 夏贺兰山.跨越西秦岭,穿过龙门山、小江、红河等断裂带向南延伸至缅甸境内.成为分隔 中国大陆东部相对稳定的鄂尔多斯地块、四川盆地、华南地块与西部地震活动性强烈的青 藏高原之间的重要边界带根据中国地震台网目录统计,南北地震带有历史记载的7级 以上地震达74次,其中8级以上地震9次,集中了中国有历史记录以来一半的8级以上大 地震。

震源机制解名词解释嘿,朋友!您知道啥是震源机制解不?这听起来好像挺专业挺复杂,其实啊,理解起来也没那么难!震源机制解啊,就像是地震这个“大怪兽”的“出生证明”。

您想啊,地震一发生,那地动山摇的,多吓人!可要是能弄明白震源机制解,咱们就能知道这“怪兽”是怎么来的,从哪儿冒出来的。

它主要描述的是地震发生时,地壳内部的力量是怎么作用的,就好比两个人在拔河,哪边的力气大,哪边的方向更占优势。

比如说,是水平方向的力在较劲,还是垂直方向的力在使坏。

震源机制解还能告诉我们地震破裂的方式。

这就好比撕一张纸,您是横着撕,竖着撕,还是斜着撕?不同的撕法,代表着不同的破裂方式。

而且,通过这个,咱们还能知道断层的类型,是正断层,逆断层,还是走滑断层?正断层呢,就好像是一块板子,上面那部分往下掉。

逆断层呢,则像是上面那部分硬要往上挤。

走滑断层呢,就像是两块板子在水平方向上滑来滑去。

您说,这像不像在玩拼图,只不过这拼图可不好玩,一不小心就天摇地动啦!弄清楚震源机制解,对于预测地震的危害和影响可太重要啦!假如知道了地震的破裂方式和力量方向,那不就能提前估计哪些地方可能受灾更严重,提前做好防范和准备吗?比如说,如果是水平方向的力量大,那沿着这个方向的建筑物可能就更危险;要是垂直方向的力量占主导,那地下的管道啥的可能就得小心啦。

这不就像打仗前得摸清敌人的底细一样吗?而且,震源机制解还能帮助科学家研究地球内部的结构和运动规律呢!就像通过一扇小窗户,窥探地球这个大“神秘屋”里的秘密。

您想想,如果对震源机制解一无所知,那面对地震不就像盲人摸象,只能瞎猜瞎碰?所以说,震源机制解可是咱们了解地震、应对地震的重要工具啊!咱们多了解一点,就能在地震面前多一份从容,您说是不是这个理儿?总之,震源机制解就是咱们打开地震这个神秘大门的一把关键钥匙,让咱们能更清楚地看到地震这个“大怪兽”的真面目,从而更好地保护自己,保护咱们的家园!。