05第五章中国传统文化的价值取向

- 格式:pptx

- 大小:1.98 MB

- 文档页数:69

中国传统文化的价值中国传统文化博大精深,源远流长,对于中华民族的历史和文化积淀有着深远的影响。

它包含了丰富多彩的内容,涵盖了文字、哲学、宗教、伦理道德、艺术、建筑、服饰、饮食等各个方面。

中国传统文化不仅仅是一种文化形态,更是一种精神追求和道德准则。

通过对中国传统文化的学习和传承,可以使人们更好地理解和把握自己的身份认同,进而传承和弘扬这些宝贵的文化遗产。

一、家庭观念中国传统文化非常重视家庭观念,认为家庭是社会的基本单位,家庭和睦是社会和谐的基础。

传统中国人提倡孝顺父母、尊重长辈,传统的婚姻伦理也强调忠诚和责任。

这种家庭观念的传承和弘扬,有利于培养人们的家国情怀和责任感,维护社会稳定,建设美好家园。

二、礼仪之道中国传统文化注重礼仪,礼节之道贯穿于日常生活的方方面面。

尊重师长、友善待人、尊卑有序、讲究仪式等传统礼仪习俗,都体现了中国传统文化的礼仪之道。

通过学习和遵循这些礼仪之道,人们可以培养出优雅的仪态和从容的风度,增强社交能力和人格魅力。

三、思想文化中国传统文化在思想文化方面也有着独特的价值。

儒家思想强调仁爱、义理、忠孝、礼仪等核心价值观,道家思想注重虚心谨慎、超然物外、自然至上,佛家思想倡导慈悲、般若、禅宗等修行方式。

这些思想文化对于塑造人们的品德修养和世界观价值观具有重要的启迪和指导作用。

四、艺术传统中国传统文化的艺术传统包罗万象,涵盖了书法、绘画、音乐、舞蹈、戏曲、雕塑、建筑等各个领域。

如中国书法追求笔墨情致、指法腕力;中国绘画讲究意境气韵、笔墨浓淡;中国音乐舞蹈重视旋律韵律、动静结合。

这些艺术传统通过审美的方式,传递出中国人对于美好生活的向往和追求,丰富了人们的精神世界。

五、道德伦理中国传统文化强调伦理道德,提倡诚信守约、忠信正直、敬贤礼义。

传统文化的伦理道德观念在日常生活中被传承和弘扬,为人们树立了正确的道德标杆和价值取向。

通过学习尊崇的伦理道德,可以使人们保持良好的品行和行为规范,促进社会和谐与进步。

第五章中国传统文化的价值取向[教学内容]1.中国古代宗教的特点。

2.中国古代主要宗教。

[教学目标与要求]1.了解中国古代宗教信仰的发展过程。

2.了解中国道教的基本教义及其对中国文化的影响。

3.了解佛教的基本教义和对中国文化的影响。

[教学重点与难点]1.道教的创立、基本教义及对中国文化的影响。

2.佛教的东传,基本教义,对中国文化的影响。

3.佛教为什么成为中国文化的组成部分。

[教学时数]2课时。

第一节不同学派的不同价值取向一、追求仁义的儒家1.以仁为思想核心“仁”并非孔子首创(1)孔子之前的“仁”A.予仁若考能。

(《尚书·金滕》)B.洵美且仁。

(《诗经·郑风》)其人美且仁。

(《诗经·齐风》)C.亲仁、善邻,国之宝也。

(《左传·隐公六年》)出门如宾,承事如祭,仁之则也。

(《左传·僖公三十有三年》)“仁”与技巧、美、政治、道德、事功等有关,但含义单薄。

(2)孔子的“仁学”体系孔子时代,礼崩乐坏,社会动荡,奴隶制瓦解。

孔子从维护旧有制度出发,挖掘前世精神遗产,创立“仁学”体系,作为儒家学派的思想核心。

“仁学”思想集中体现在《论语》、《孟子》中:樊迟问仁。

子曰:“爱人。

”(《论语·颜渊》)君子务本,本立而道生。

孝弟也者,其为仁之本与!(《论语·学而》)亲亲,仁也。

(《孟子·尽心上》)仁之实,事亲是也。

(《孟子·离娄上》)儒家的“仁”是人的本性的最高表现,是人的美德的最高概括,强调血缘纽带是“仁”的最基本含义。

那么孔子如何利用这种建立在血亲观念之上的“仁”来发挥政治功用,维系西周奴隶制呢?家国同构父义、母慈、兄友、弟恭、子孝(家庭)↓父子有亲君臣有义夫妇有别长幼有序朋友有信(国家)↓血缘政统道统↓外在等级制度、历史传统→内在道德伦理意识↓伦理社会政治学说(基本框架)那么如何衡量人的行为“仁”或不“仁”呢?2.以义为价值准绳(1)儒家普遍视“义”为立身之本君子喻于义。

![第五章中国传统文化的价值取向[1]](https://uimg.taocdn.com/d43197566bec0975f565e232.webp)

第五章中国传统文化的价值取向教案第五章中国传统文化的价值取向[教学内容]1.中国古代宗教的特点。

2.中国古代主要宗教。

[教学目标与要求]1.了解中国古代宗教信仰的发展过程。

2.了解中国道教的基本教义及其对中国文化的影响。

3.了解佛教的基本教义和对中国文化的影响。

[教学重点与难点]1.道教的创立、基本教义及对中国文化的影响。

2.佛教的东传,基本教义,对中国文化的影响。

3.佛教为什么成为中国文化的组成部分。

[教学时数]2课时。

第一节不同学派的不同价值取向一、追求仁义的儒家1.以仁为思想核心“仁”并非孔子首创(1)孔子之前的“仁”A.予仁若考能。

(《尚书·金滕》)B.洵美且仁。

(《诗经·郑风》)其人美且仁。

(《诗经·齐风》)C.亲仁、善邻,国之宝也。

(《左传·隐公六年》)出门如宾,承事如祭,仁之则也。

(《左传·僖公三十有三年》)“仁”与技巧、美、政治、道德、事功等有关,但含义单薄。

(2)孔子的“仁学”体系孔子时代,礼崩乐坏,社会动荡,奴隶制瓦解。

孔子从维护旧有制度出发,挖掘前世精神遗产,创立“仁学”体系,作为儒家学派的思想核心。

“仁学”思想集中体现在《论语》、《孟子》中:樊迟问仁。

子曰:“爱人。

”(《论语·颜渊》)君子务本,本立而道生。

孝弟也者,其为仁之本与!(《论语·学而》)亲亲,仁也。

(《孟子·尽心上》)仁之实,事亲是也。

(《孟子·离娄上》)儒家的“仁”是人的本性的最高表现,是人的美德的最高概括,强调血缘纽带是“仁”的最基本含义。

那么孔子如何利用这种建立在血亲观念之上的“仁”来发挥政治功用,维系西周奴隶制呢?家国同构父义、母慈、兄友、弟恭、子孝(家庭)↓父子有亲君臣有义夫妇有别长幼有序朋友有信(国家)↓血缘政统道统↓外在等级制度、历史传统→内在道德伦理意识↓伦理社会政治学说(基本框架)那么如何衡量人的行为“仁”或不“仁”呢?2.以义为价值准绳(1)儒家普遍视“义”为立身之本君子喻于义。

中国传统文化的价值取向毛素文通常认为,中国传统文化表现出重人伦而轻自然、重群体而轻个体、重义轻利、重道轻器的特点,这主要是就儒家的价值取向而言。

如果对中国传统文化做一整体系统分析,我们不难发现,在中国思想文化发展史上,还存在大量独立于儒家文化之外的文化内容。

这些内容不同、类型相异的思想文化相互激荡吸收,所体现出来的价值观念相拒而又交融,相反而又互补,形成了中国传统文化内涵丰富的价值系统。

一、修身、齐家、治国、平天下中国的传统文化,无论是个人还是社会,从总体上看,都非常推崇修身、齐家、治国、平天下的价值取向。

从中国历史来看,中国历代知识分子大多忧国忧民,以天下为己任,以修身、齐家、治国、平天下的人生理想来自我约束,自我激励和自我塑造。

《左传·襄公二十四年》中记载了范宣子和叔孙豹讨论“不朽”问题的对话,对话中范宣子把家族的兴旺看作是不朽,而叔孙豹则把“立德、立功、立言”看作是三不朽,认为“太上有立德,其次有立功,其次有立言”。

这成为修身、齐家、治国、平天下的重要理论来源。

而直接提出此价值观的是《礼记·大学》:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

”以“格物”为起点,层层递进,把“格物”、“致知”、“诚意”、“正心”作为“修身、齐家、治国、平天下”的基础,加强自我道德完善,然后由己及人,从“格物”到“修身”都是为了实现“治国、平天下”的人生理想。

“修身、齐家、治国、平天下”作为一种价值取向,它体现了中国传统知识分子对人生的积极进取精神,是一种积极有为的人生哲学。

而当儒家这种积极的人格理想与价值目标受到挫折而无法实现时,他们继而转向道家思想中去寻找寄托。

这就是“达则兼济天下,穷则独善其身”的精神内核。

一方面以天下为己任,忧国忧民,有着很强的社会责任感;另一方面注重内在修养,即人格和道德的自我完善。

中国传统文化的价值取向中国传统文化是中华民族的宝贵财富,包含了丰富的价值取向。

这些价值取向与道德规范、社会伦理、人际关系、教育观念等密切相关,对于中国社会的发展和个人的成长起到了重要的指导和影响。

以下是中国传统文化的一些价值取向。

一、和谐和谐是中国传统文化的核心价值观之一,强调人与自然、人与社会、人与人之间的和谐关系。

中国传统文化强调天人合一的理念,认为人类和自然界是相互关联、相互制约、相互影响的。

这种和谐关系要求人们尊重自然、保护环境,与自然和谐共处,不去攻击破坏自然界。

在社会和人际关系中,中国传统文化注重协调、平和、互帮互助的精神,追求社会的和谐稳定。

这种价值取向要求个人顾全大局,强调团结和合作,追求和睦相处的社会关系。

二、人伦君臣关系强调了统治者和被统治者之间的互相依存关系,要求统治者尽职尽责,为民众谋福祉。

父子关系注重家庭的和睦,要求父母尽最大的努力抚养、教育子女,子女则要尊敬和孝顺父母。

夫妻关系强调了夫妻之间的相互责任和互相尊重,要求共同经营家庭,互相关心关爱。

兄弟关系注重兄弟之间的友爱和互助,强调团结和协作的精神。

朋友关系强调朋友之间真诚、守信、互相帮助的精神。

三、孝道孝道是中国传统文化的核心价值观之一,指子女对父母的尊重、孝敬和侍奉。

中国传统文化认为父母是生养育儿的恩人,是家庭的根基,子女应该尽最大的努力回报父母的养育之恩。

孝道强调了儿女对父母的顺从和尊重,无论父母在世与否,子女都应该对父母怀有感恩之心,并以孝敬父母为荣。

尊重和行孝是中国传统文化中的优良传统,这种价值取向指导了人们的行为准则和处世原则,成为中华民族的精神支柱。

四、仁爱仁爱是中国传统文化中的重要价值取向。

中国古代思想家孟子提倡了仁爱之道,在他看来,仁爱是人与人之间最基本的关系,是人性的本质特征。

仁爱要求人们关心他人、同情弱者,乐善好施,对他人宽容和谦虚。

五、诚信诚信是中国传统文化中的重要价值取向之一,强调人们应该讲信用、守信诺。

《传统文化概论》课程笔记绪论一、什么是文化1.文化定义:文化是人类社会特有的现象,包括物质文化和精神文化两个方面。

物质文化是指人类创造的物质产品和物质环境,如建筑、器物等;精神文化是指人类的思想观念、价值观、艺术、宗教等。

2.文化结构:文化结构可以从文化元素、文化集丛、文化模式和文化区域四个层次来理解。

文化元素是最基本的文化单位,如语言、风俗、信仰等;文化集丛是相互关联的文化元素的集合;文化模式是特定社会共同遵守的行为规范和价值观;文化区域是具有共同文化特征的地理范围。

3.文化分类:文化的分类可以根据不同的标准进行,如生产方式和生活方式、民族和地域等。

常见的文化分类有:农耕文化、游牧文化、海洋文化、城市文化等。

二、什么是中国传统文化1.中国文化:中国文化是中华民族在长期历史发展过程中创造的,包括思想、道德、艺术、科技、教育、风俗等各个方面。

2.中国传统文化:中国传统文化是中国文化的核心和灵魂,是中华民族的精神支柱。

它强调天人合一、以人为本、刚健有为、自强不息、厚德载物、中庸尚和等价值观念,对中华民族的发展和进步产生了深远的影响。

三、中国传统文化的历史发展1.地理环境:中国传统文化是在特定的地理环境、经济基础和社会政治环境中产生和发展的。

地理环境对中国传统文化的影响主要体现在农业生产和生活方式上。

2.经济基础:经济基础主要体现在农耕文化和游牧文化的冲突与融合上。

中国古代的早期农耕文化为传统文化的形成奠定了基础;“三代”以来农耕文明与牧业文明的分野促进了文化的交流与融合。

3.创造主体:创造主体主要体现在华夏族和四夷的交流与融合上。

远古文化族团分布、华夏与四夷的分立及其重新组合、秦汉以来中华民族的发展历程,共同塑造了中国传统文化的多元性。

4.社会政治环境:社会政治环境主要体现在中国国家的形成和古代政治制度上。

中国国家的形成及其发展、中国古代的政治制度,都对中国传统文化产生了深远影响。

四、中国传统文化的特点1.历史悠久:中国传统文化具有悠久的历史,可以追溯到远古时期。

中国传统文化的教育意义与价值取向中国传统文化是中华民族的瑰宝,它有着广泛而深刻的教育意义和文化价值。

传统文化是社会生活、文化教育和价值观念源泉,具有很强的现实意义。

今天,我们来探讨一下中国传统文化的教育意义与价值取向。

一、教育意义:1.文化积淀文化是一个国家或民族历史的积淀,是历史与现实的结晶。

中国传统文化以其深厚的历史底蕴和传统价值观念,植根于中华民族数千年的历史发展过程中,涵盖了自然哲学、道德伦理、礼仪制度、文学艺术、科学技术等多个领域。

中国传统文化是中华民族的精神财富,这种思想和文化传承为人类文化多样性作出了重要的贡献。

由此,我们可以认识到中国传统文化的重要性和在教育中的不可替代性。

2.道德文化教育中国传统文化中的道德观念被理解为一种普遍的社会价值观念,就是一种建立在正确价值观念之上的为人处世的一般准则。

道德教育是养成健康精神、品德高尚和个性独立的重要方式。

从社会角度考虑,道德的形成和发展是一个国家与民族独立、自主和自尊心的表现。

道德文化教育必须始终是社会、家庭和教育机构之间的公共道德教育,是学校全面育人和增强文化自信的一项必备工作。

传统礼仪、道德的传承与弘扬,有效地推动了学生道德素质和个性发展。

3.文化自信文化自信是一种文化自觉的表现,是对社会文化的认同和对国家文化自信的传承。

强调文化的重要性和非凡魅力,才能实现中国文化的繁荣与强盛。

正是鉴于此,我们应该更好地实践中国文化自信,深刻总结传统文化教育的特点和价值,通过不懈努力,推动传统文化的传承和发展,为中华民族伟大复兴打下坚实的文化基础。

二、价值取向1.传统文化的道德价值观中国传统文化是中国大地上文化、精神和思想的最高表现形态。

尊重传统、爱国爱家、勤俭治家、诚实守信、敬与爱人等传统文化道德价值观,是中华文化传统的核心。

这种道德价值观在传承与延续中形成了一种道德规范和道德标准,赋予了人们做人的初衷和理念,以及诸多的道德品质和行为规范。

这种道德规范和标准潜移默化地影响了中国的社会风气和人们的思想观念。

中国传统文化的价值取向以下是整理分享的中国传统文化的价值取向的相关资料,欢迎阅读!中国传统文化价值取向浅析我国传统文化博大精深,其中价值取向也是多方面的,主要以儒家“仁义为上价值取向、墨家“功利为上价值取向、法家“君权为上价值取向、道家“贵夫无为价值取向等为主要代表。

在我国传统文化中,这些内容不同,类型相异的文化互相激荡吸收,体现出了价值取向的交融与互补,形成了中国传统文化内涵丰富的价值系统,其中很多精华部分对于当今社会主义核心价值体系建设起着重要的借鉴作用。

中华文化,流光溢彩,源远流长。

千百年来,潜移默化于炎黄子孙的繁衍变化之中,孕育着中华民族的发展,积淀成中华民族特有的文化结构,至今还对我们社会的发展产生着深远的影响。

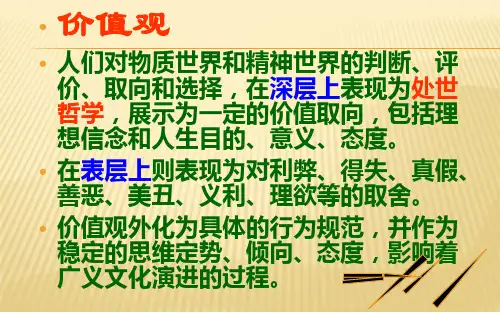

价值取向是主体选取价值的方向,它最集中地表现着选择者的价值观念和价值标准[1]。

在博大精深的中国传统文化中,价值取向也是多方面的,主要以儒墨道法四家为代表。

一、儒家“仁义为上的价值取向儒家认为“仁义往往表示最高的道德境界、基本的道德原则,“仁义具有至高无上的价值。

可以说“贵仁代表了孔子的价值观,同时也是儒家价值观的主导方向。

孔子说:“天地之性(生)人为贵。

“民治于仁也,甚于水火(《卫灵公》)。

孟子认为仁义是“心之所同然者,是人本身固有的,“仁也者,人也(《尽心下》)。

荀子说:“人有气、有生、有知、亦且有义,故最为天下贵也。

(《王制》)董仲舒、朱熹皆有诸多相似论述。

他们认为,仁义道德也是人本身固有的一种心灵境界。

“仁者静、“仁者寿、“仁者乐山、“仁者无忧“、“仁者无敌都充分体现了这种心灵意境和精神境界。

因此,仁义道德乃人天生具备的本性。

(二)仁义道德乃修身之本儒家认为,仁义道德对人的认知、求知、审美都具有重要的意义。

只有具备高尚道德情操的人,才能获取知识,增进才学。

《论语・学而》记载,子禽问于子贡曰:“夫子至于是邦也,必闻其政。

求之与,抑与之与?子贡曰:“夫子温、良、恭、俭、让以得之。