通史 魏晋南北朝

- 格式:ppt

- 大小:478.50 KB

- 文档页数:20

中国历史上的魏晋南北朝魏晋南北朝(220年—589年),又称三国两晋南北朝,是中国历史上的一段只有37年大一统,而余下朝代替换很快并有多国并存的时代。

本文是中国历史上的魏晋南北朝,希望对大家有帮助!中国历史上的魏晋南北朝魏晋南北朝全称三国两晋南北朝。

魏晋南北朝(公元220年——公元589年)是中国历史上政权更迭最频繁的时期。

由于长期的封建割据和连绵不断的战争,使这一时期中国文化的发展受到特别严重的影响。

其突出表现则是玄学的兴起、道教的勃兴及波斯、希腊文化的羼入。

在从魏至隋的三百余年间,以及在三十余个大小王朝交替兴灭过程中,上述诸多新的文化因素互相影响,交相渗透的结果,使这一时期儒学的发展及孔子的形象和历史地位等问题也趋于复杂化。

陈寅恪先生对魏晋南北朝史研究最精湛的部分,也是他超越前人的方面在于:一是史料的扩充,如诗文与史实的互证、考古与音韵资料的应用、域外记载的采撷;二是分析方法的改进,即史法的进步。

陈寅恪在考据学方面取得了重大的成就,同时他又受到新思潮以及在国外从事研究经历的影响,故不拘囿于传统的朴学方法,运用了各种新颖的方法、理念和观念,从而在自己的研究领域取得了卓越的、极其丰富的成果,对后世学者影响甚大。

就陈寅恪的魏晋南北朝史研究来说,他不仅在许多方面有开拓创建之功,而且有不少方法、结论至今仍发人深思,给人启迪。

魏晋南北朝政治各国「魏晋南北朝」,它是几个朝代统称的复合词,虽然只有五个字,但其中所包括的朝代或国家,可以多达几十个。

我们不妨就先从「魏晋南北朝」一词开始,「魏」指的是三国里的曹魏。

由于曹魏受汉室禅让,在三国时代及后世被肯定为中原王朝,而「蜀」、「吴」两国为该时代的附属割据王国,所以「魏」为正统,可以称为「魏朝」。

而「晋」主要指的是三国灭亡后,由司马氏所建上的西晋王朝与后来割据在南方的半壁江山东晋王朝(此时北方是「五胡十六国」时代),「南北朝」则指晋朝正式灭亡后,南北对峙形成的几个朝代,南方包括宋、齐、梁、陈四朝,北方则有北魏、东魏、西魏、北齐、北周,直到隋朝建立,统一中国南北方后,自东汉灭亡后,长达近四百年的「魏晋南北朝」才算正式结束。

中国通史每集内容概括如下:

第一集《源远流长——史前文明与早期国家》概括:讲述了从起源到夏朝建立前各种社会文明的发展历程。

第二集《创业帝王——启的生平与夏朝的建立》概括:介绍了启这位开创了中国世袭制度的创业帝王。

第三集《青铜时代的辉煌——商周文明的发展》概括:讲述了商周时期物质文化的发展。

第四集《春秋战国——诸侯纷争与百家争鸣》概括:描述了春秋战国时期的社会变革及各学派百家争鸣的现象。

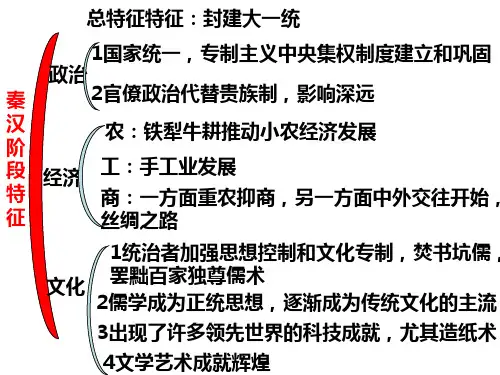

第五集《大一统帝国——秦汉文明的崛起与融合》概括:讲述了秦汉时期统一多民族国家的形成以及与外族的交流。

第六集《魏晋南北朝——民族交融与文化发展》概括:介绍了魏晋南北朝时期民族交融和清谈之风对文化的影响。

第七集《隋唐五代——繁荣与开放的时代》概括:讲述了隋唐五代时期科技、文化、经济、政治等多方面的发展。

第八集《宋元——疆域辽阔的王朝》概括:介绍了宋元时期疆域辽阔的王朝的建立以及对外贸易的发展。

第九集《明清——封建社会的高峰与转型》概括:讲述了明清时期封建社会的高峰以及向近代的转型。

由于中国通史的集数和每集内容都不尽相同,因此以上概括仅供参考,如果您想了解更多关于中国通史的内容,建议您查阅相关视频平台或咨询专业人士。

中国通史魏晋南北朝河阴之变读后感400字我国通史魏晋南北朝河阴之变读后感一、引子我国通史上,魏晋南北朝时期是一个充满战乱、政治动荡和文化变迁的时代。

而在这个时代的历史长河中,河阴之变是一个具有深远影响的事件,对于理解当时的政治局势和社会变革具有重要意义。

二、河阴之变的历史背景在魏晋南北朝时期,政治斗争和军事冲突是司空见惯的。

而河阴之变则是其中的一个重要事件,发生在西晋时期。

当时,政治腐败、宦官专权和贪污成风,导致社会秩序混乱,人民生活艰难。

而在这样的背景下,发生了河阴之变。

三、河阴之变的影响河阴之变不仅在当时对于政权的转变产生了巨大的影响,也在后来的历史进程中对我国政治格局和社会结构产生了深远的影响。

这一事件为后来的五胡乱华和北朝南朝时期的兴衰奠定了基础,对我国历史产生了深刻的影响。

四、河阴之变的启示河阴之变的历史意义远远超出了一次政权更替的范畴。

它反映了当时社会的诸多问题,也提供了许多宝贵的历史启示。

面对政治腐败和社会动荡,我们需要清醒审视历史,总结经验教训,推动社会的进步和发展。

五、个人观点和理解通过对河阴之变的研究和思考,我深刻认识到历史对于我们的重要性。

每一个事件都有其深远的影响和启示,我们应该从中汲取智慧,引以为戒,以便更好地应对当下的挑战和困境。

六、总结回顾我国通史魏晋南北朝河阴之变是我国历史上一个重要的事件,它对我国政治、社会和文化产生了深远的影响。

通过对这一事件的研究和思考,我们可以更好地认识我国历史的发展轨迹,从中汲取智慧,为当下的社会发展提供有益的借鉴。

在我国通史中,河阴之变是一个极具历史意义和深刻启示的事件。

只有通过深入研究和思考,我们才能更好地理解其背后的历史脉络和深远影响,为当下和未来提供更好的借鉴和启示。

魏晋南北朝时期是我国历史上一个充满风云变幻的时代,政治斗争、军事冲突、社会动荡交织在一起,给人们留下了深刻的历史记忆。

而在这个时代中,河阴之变成为了一个具有重大影响的事件,对于理解当时的政治局势和社会变革有着重要的意义。

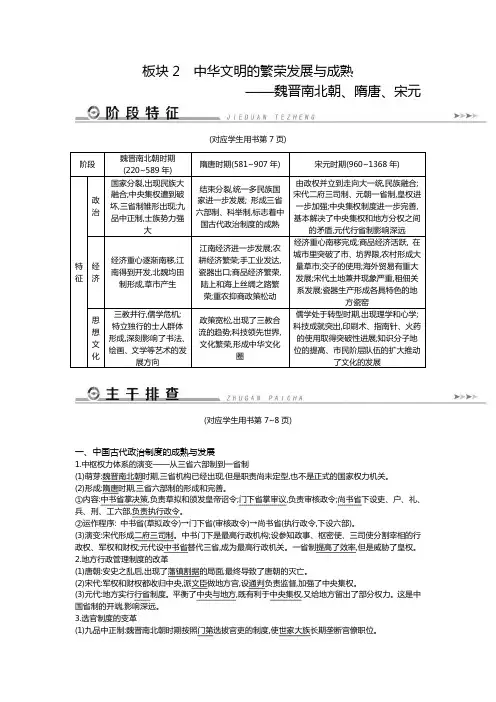

板块2中华文明的繁荣发展与成熟——魏晋南北朝、隋唐、宋元(对应学生用书第7页)(对应学生用书第7~8页)一、中国古代政治制度的成熟与发展1.中枢权力体系的演变——从三省六部制到一省制(1)萌芽:魏晋南北朝时期,三省机构已经出现,但是职责尚未定型,也不是正式的国家权力机关。

(2)形成:隋唐时期,三省六部制的形成和完善。

①内容:中书省掌决策,负责草拟和颁发皇帝诏令;门下省掌审议,负责审核政令;尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,负责执行政令。

②运作程序:中书省(草拟政令)→门下省(审核政令)→尚书省(执行政令,下设六部)。

(3)演变:宋代形成二府三司制。

中书门下是最高行政机构;设参知政事、枢密使、三司使分割宰相的行政权、军权和财权;元代设中书省替代三省,成为最高行政机关。

一省制提高了效率,但是威胁了皇权。

2.地方行政管理制度的改革(1)唐朝:安史之乱后,出现了藩镇割据的局面,最终导致了唐朝的灭亡。

(2)宋代:军权和财权都收归中央,派文臣做地方官,设通判负责监督,加强了中央集权。

(3)元代:地方实行行省制度。

平衡了中央与地方,既有利于中央集权,又给地方留出了部分权力。

这是中国省制的开端,影响深远。

3.选官制度的变革(1)九品中正制:魏晋南北朝时期按照门第选拔官吏的制度,使世家大族长期垄断官僚职位。

(2)科举制:隋唐时期开始实行考试选拔官吏的制度。

宋代科举制在选官中的主导地位完全确立。

打破了世家大族垄断仕途的局面,社会阶层的流动性增强,扩大了封建统治的基础;把读书、考试与做官紧密相连,提高了官员文化素质;有利于加强中央集权,为历朝沿用,影响深远;知识分子地位提高,以史官为代表的知识分子群体对皇权在舆论上和道义上有一定的制约作用。

标志着我国选官制度的成熟。

二、农耕经济的继续发展与繁荣1.农业(1)生产工具:隋唐时期出现曲辕犁,将中国的犁耕技术推向成熟。

(2)土地制度:北魏至唐前期实行均田制,宋代实行不抑兼并的土地政策,土地私有制进一步发展。

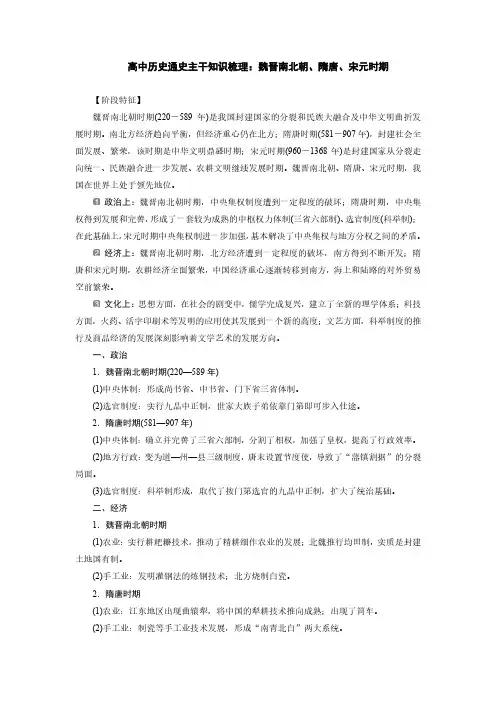

高中历史通史主干知识梳理:魏晋南北朝、隋唐、宋元时期【阶段特征】魏晋南北朝时期(220-589年)是我国封建国家的分裂和民族大融合及中华文明曲折发展时期。

南北方经济趋向平衡,但经济重心仍在北方;隋唐时期(581-907年),封建社会全面发展、繁荣,该时期是中华文明鼎盛时期;宋元时期(960-1368年)是封建国家从分裂走向统一、民族融合进一步发展、农耕文明继续发展时期。

魏晋南北朝、隋唐、宋元时期,我国在世界上处于领先地位。

政治上:魏晋南北朝时期,中央集权制度遭到一定程度的破坏;隋唐时期,中央集权得到发展和完善,形成了一套较为成熟的中枢权力体制(三省六部制)、选官制度(科举制);在此基础上,宋元时期中央集权制进一步加强,基本解决了中央集权与地方分权之间的矛盾。

经济上:魏晋南北朝时期,北方经济遭到一定程度的破坏,南方得到不断开发;隋唐和宋元时期,农耕经济全面繁荣,中国经济重心逐渐转移到南方,海上和陆路的对外贸易空前繁荣。

文化上:思想方面,在社会的剧变中,儒学完成复兴,建立了全新的理学体系;科技方面,火药、活字印刷术等发明的应用使其发展到一个新的高度;文艺方面,科举制度的推行及商品经济的发展深刻影响着文学艺术的发展方向。

一、政治1.魏晋南北朝时期(220—589年)(1)中央体制:形成尚书省、中书省、门下省三省体制。

(2)选官制度:实行九品中正制,世家大族子弟依靠门第即可步入仕途。

2.隋唐时期(581—907年)(1)中央体制:确立并完善了三省六部制,分割了相权,加强了皇权,提高了行政效率。

(2)地方行政:变为道—州—县三级制度,唐末设置节度使,导致了“藩镇割据”的分裂局面。

(3)选官制度:科举制形成,取代了按门第选官的九品中正制,扩大了统治基础。

二、经济1.魏晋南北朝时期(1)农业:实行耕耙耱技术,推动了精耕细作农业的发展;北魏推行均田制,实质是封建土地国有制。

(2)手工业:发明灌钢法的炼钢技术;北方烧制白瓷。

中国通史主要内容中国历史源远流长,纵横万千,是世界上最为悠久的文明史之一。

中国通史涵盖了自远古时期至现代的历史演变和重大事件,贯穿了朝代更迭、政治经济变革、社会制度发展等多个方面。

本文将概括介绍中国通史的主要内容。

1. 夏商周时期(约公元前2070年-公元前256年)夏商周时期是中国古代文明的起始阶段,也是中国的传统历史年代的开端。

夏代是中国历史上的第一个朝代,商代是中国历史上的第二个朝代,周代是中国历史上的第三个朝代。

这个时期的主要内容包括夏朝的建立、商朝的兴起与灭亡,以及周朝的建立、中兴和分裂。

2. 春秋战国时期(公元前770年-公元前221年)春秋战国时期是中国历史上一个重要的分水岭,这个时期发生了许多重要的政治、军事和文化变革。

这个时期的主要内容包括:春秋时期的列国纷争与齐桓公、晋文公的改革,以及战国时期七雄的兴起、外患的威胁、诸子百家的兴盛以及秦统一六国的历史事件。

3. 秦汉魏晋南北朝时期(公元前221年-公元589年)秦汉魏晋南北朝时期是中国历史上的一个重要时期,主要涵盖了秦朝的统一、汉朝的兴盛、三国时期的分裂和南北朝时期的动荡。

这个时期的主要内容包括:秦始皇的统一战争、西汉的辉煌与东汉的衰落、三国鼎立与统一、以及南北朝时期的政治纷争、民族迁徙等。

4. 隋唐宋元明清时期(公元589年-1912年)隋唐宋元明清时期是中国历史上的封建时代,也是中国古代历史中的辉煌时期。

这个时期的主要内容包括:隋朝的建立与统一、唐朝的盛世与安史之乱、宋朝的科技与文化繁荣、元朝的统治与民族融合、明朝的海外扩张与封建衰落,以及清朝的政治割据与外族入侵。

5. 近现代中国(公元1912年-现在)近现代中国是中国历史的最后一个时期,也是中国发展最快、变革最为剧烈的时期。

这个时期的主要内容包括:辛亥革命与中华民国的建立、国共两党的斗争与解放战争的胜利、中华人民共和国的成立与社会主义建设、改革开放以来的经济崛起与现代化进程,以及新世纪中国的崛起与全球影响力的增强。

中国通史立10个历史事件及影响一、夏朝建立(约公元前2070年):夏朝是中国历史上第一个有记载的王朝,建立于黄河流域。

夏朝的建立意味着中国的封建制度开始形成,国家政权开始稳定。

这一事件标志着中国历史的开端,对后代的封建社会和王朝交替产生深远影响。

二、周朝分封制度(公元前11世纪-公元前221年):周朝实行分封制度,国家下辖众多诸侯国。

这一制度促进了地方政权的形成和发展,加强了地方贵族的力量,使得中央政权逐渐衰弱。

分封制度在中国历史上持续了数千年,对中国政治和社会产生了深刻影响。

三、秦统一中国(公元前221年):秦朝的统一开创了中国的封建皇权制度,实现了中央集权。

秦始皇建立了统一的法律制度和文字标准化,对中国历史的发展产生了深远影响。

尽管秦朝短暂,但建立了中国历史上第一个严格的中央集权制度。

四、汉朝开辟丝绸之路(公元前206年-220年):秦朝的灭亡后,汉朝建立了长达400多年的统治,开辟了丝绸之路,加强了东西方文明的交流。

丝绸之路成为中国与外界贸易往来的重要通道,推动了中国经济的繁荣和文化的传播。

五、三国时期的魏晋南北朝(220年-589年):三国时期的混乱导致中国分裂为多个割据政权,魏晋南北朝时期是中国历史上政权更替频繁的时期。

这一时期的政治动荡和战乱使得中原地区经济凋敝,社会动荡,对中国社会的发展产生了重大影响。

六、隋唐盛世(581年-907年):隋唐盛世是中国历史上政治稳定、经济繁荣、文化繁荣的时期。

在这一时期,中国迎来了辉煌的文化成就和社会发展,对中国历史和文化产生了深远影响。

七、宋元明清时期的政治制度演变:宋元明清时期是中国封建社会的黄金时期,政治制度不断演变。

宋朝推行科举制度,元朝实行蒙古族世袭制度,明朝实行地方派官制度,清朝实行满族八旗制度。

这些政治制度演变反映了中国封建社会的政治体制变化和社会发展。

八、鸦片战争(1839年-1842年):鸦片战争导致了中国的半殖民地化和半封建化,露骨地揭示了中国的软弱和落后。

2025年高考历史通史版配套课件第6讲 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融时空演进阶段特征封建国家的分裂和民族交融——三国两晋南北朝时期(220—589年)(1)政治上,国家分裂与门阀政治盛行。

由于地方割据和民族政权并立,国家陷入分裂。

门阀士族由东汉豪强地主发展而来,影响深远(2)民族关系上,民族政权并立与民族交融。

少数民族入主中原,出现了民族交融局面,尤其是北魏孝文帝改革,促进了民族交融。

多民族交融成为魏晋时期的重要历史特征(3)经济上,江南经济获得开发。

这一时期,南方相对安定,北方人口南迁,带去了先进的生产工具和技术;南方少数民族与汉族交融,也加速了当地经济发展(4)思想上,道教广为传播,佛教盛行,儒学也有了新发展,文学艺术成就突出封建社会的繁荣与再次分裂——隋唐五代时期(581—960年)(1)政治上:统一多民族国家得到进一步巩固和发展,从三省六部制到科举制,封建政治制度走向成熟。

安史之乱后,唐朝中央政府的权威受到了严重的挑战(2)经济上:封建经济进入繁荣时期,赋税制度发生重大变革。

由魏晋时期的租调制到唐朝的租庸调制和两税法,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制(3)思想上:呈现多元特征。

三教并行,出现反佛教思想。

科技、文化繁荣,对外交流频繁,异域文化对中国文化产生了深远影响内容索引强基础 学考回归教材研考点 主题精准突破练经典 素养强化提升课程标准凝练要点1.通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝制度变化与创新、民族交融和区域开发领域的新成就2.了解三国两晋南北朝时期官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征1强基础 学考回归教材一、三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融1.三国与西晋统治集团内部矛盾重重,爆发了“八王之乱”而转衰曹丕司马炎2.东晋与南朝司马睿士族3.选官制度:九品中正制【链接·选择性必修1】背景东汉末年政治和社会秩序大乱,豪强大族控制地方选人权创立曹魏时期,中正根据 、道德和才能评定州、郡士人的资品,分为九等,写出评语。