三国两晋南北朝(通史)新课标

- 格式:ppt

- 大小:2.92 MB

- 文档页数:21

营造有“人”的历史课堂——“三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融”教学设计〔关键词〕魏晋南北朝,历史场景,有“人”的课堂“核心素养”观念指导下的高中课程改革正在进行。

在试教新版《中外历史纲要》的过程中,笔者收获与困惑并存,“三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融”就是一个典型课例。

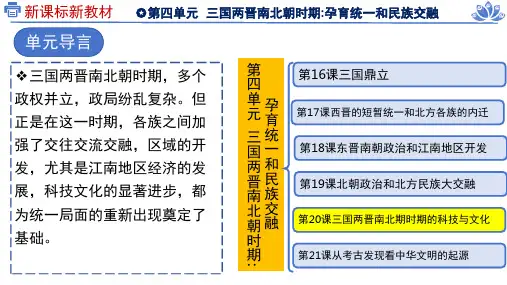

一、备课的困惑此课是《三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展》单元的第一课。

阅读试教版教科书之后,笔者感觉教学需要面对三大难题:(一)时间跨度大,政权更迭内容繁杂本课试叙述了三国鼎立、西晋统一与灭亡、东晋十六国、南朝(宋、齐、梁、陈)、北朝政权更迭(北魏、东魏、西魏、北齐、北周)、北魏孝文帝改革、隋朝建立与统一南北等内容,时间跨度近四百年,内容繁杂。

(二)教科书叙述多用概要式语言,缺乏细节试教版教科书用语概要,少见历史逻辑关系,缺失历史细节,如“战火连绵,形势动荡”(为何战火连绵,形势怎样动荡),“魏国国力较强,在三国鼎立局面中略占上风。

蜀、吴两国则加强了对南方少数民族地区的控制”(蜀、吴控制之下,南方地区是否得到开发,怎样得到开发),“从西晋末年起,北方人民为躲避战乱和民族压迫,大批流亡南下”(为何这一时期少数民族大量内迁),“在长期混战中,原有族群布局被打乱,各族彼此频繁接触,差异慢慢缩少,但民族隔阂仍然广泛存在”(何为民族隔阂),“这些改革措施顺应了北方民族交往、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣”(民族交往、交融何以成大势),等等。

如果完全依照教材讲解,缺乏人物和历史场景、环节,学生很难理解,更谈不上有兴趣。

(三)内容与初中重合较多,史实叙述更简本课相关内容在现行部编初中《中国历史》七年级上册安排有“三国鼎立”“西晋短暂统一和北方各族的内迁”“东晋南朝时期江南地区的开发”“北魏政治和北方民族交融”四课。

在史实叙述上,笔者认为初中更为详细。

例如“江南地区的开发”,初中安排了一个条目、约600字的篇幅,试教版《中外历史纲要》教科书只有约170字的一段话;“北魏孝文帝改革”的相关叙述,初中安排有“北魏政治和北方民族大交融”一整课的内容,试教版教科书只有约260字的一段话。

《第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融》教学设计教学指导思想与理论依据“情景—探究—感悟”教学模式是一种感受性学习方式。

这一模式的基本思路是教师在教学中以教材为基础以课程标准为导向,把所讲教材的内容编制成有序的知识信息,辅助多种手段,如语言文字、图片、等创设情境,让学生自己走进历史,综合自己已有的知识观点、看法、认识和态度、情感,最后得出结论,获取历史的启迪。

这样能激发了学生学习的积极性和主动性。

本课以统编版《中外历史纲要(上)》为基础,以《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》为导向,选择“历史如何重新走向统一”为核心问题,以政权更迭和民族交融为两条主要线索展开教学活动。

并且通过情境创设下的师生互动、生生互动有效提升学生的历史学科核心素养教学背景分析(一)课标分析《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》对于本课的要求是:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝的民族交融、区域开发。

从课标要求的行为动词来看,三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络属于识记层面,三国两晋南北朝的民族交融、区域开发属于理解层面,但后者的理解建立在前者的整体认知上,提醒教师在授课时重点关注政权更迭与民族交融和区域开发的关系。

本课内容相对庞杂,涉及到的朝代较多,这也就意味着教师需要注意利用历史地图、时间轴等工具,帮助学生建构历史时空体系。

(二)教材分析《第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融》是统编版高中历史教科书必修《中外历史纲要(上)》第二单元“三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展”第一课。

上承第一单元“从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立和巩固”,属于统一秩序崩溃后的重整时期,下启第二单元第6、7课隋唐时期的内容,居于承上启下的地位。

教材主要讲述了三国两晋南北朝时期政权分合演变、经济发展、民族交融的情况。

其中本课教学内容与本单元《第7课隋唐制度的变化与革新》存在着联系,江南的开发和民族交融,为隋唐盛世奠定了基础。

第6课《三国两晋南北朝政权更迭与民族交融》教学设计【课标要求】1、知道三国两晋南北朝时期的政权分立;2、了解三国两晋南北朝时期民族交往交流交融以及江南地区开发的基本史实;【重点难点】学习重点:政权更迭、江南开发学习难点:民族交融【教学环节】第一章政权更迭1、199年-200年,官渡之战,基本上奠定了曹操统一北方的基础2、208年,赤壁之战,为三国鼎立局面的形成奠定了基础(一)三国鼎立1、魏国:公元220年,曹丕称帝,定都洛阳,国号魏,东汉灭亡2、蜀国:公元221年,刘备称帝,定都成都,国号汉,史称蜀汉3、吴国:公元229年,孙权称帝,定都建业,国号吴曹魏:继承汉制,巩固对黄河地区的统治,在西域设戊己校尉,对西域进行管理。

蜀汉:发展经济,改善民族关系,促进西南地区发展。

蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。

孙吴:开发江东,造船业发达,发展海外贸易。

230年,孙权派卫温到达夷洲,加强台湾与内地联系。

(二)西晋的短暂统一1、统一历程①263年:曹魏权臣司马昭发兵灭蜀②266年:司马昭之子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

③280年:西晋灭吴,完成统一2、统一意义:结束了东汉以来长期分裂割据局面,实现了国家统一。

3、灭亡:316年,西晋被内迁的匈奴贵族所灭。

西晋短暂统一原因:①根本原因:宗室诸王争权夺势(八王之乱),政治动荡,秩序混乱;②统治阶级奢侈腐化激化阶级矛盾;及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜?” ——《晋书》③直接原因:民族矛盾激化,内迁的少数民族趁机夺权(五胡内迁)(三)东晋1、建立:317年,司马睿在建康重建晋朝,史称“东晋”永嘉之乱,是西晋后期匈奴刘汉军攻破晋都、俘虏晋帝、最终使西晋灭亡的历史事件。

永嘉之乱后,晋朝统治集团大量南迁,史称衣冠南渡。

2、门阀士族政治——东晋政治的基本特征上品无寒门,下品无士族从三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融教学设计教学目标与核心素养一.知识与技能了解掌握三国两晋南北朝的政权更迭。

二.过程与方法理解并掌握江南的开发和北魏孝文帝的改革。

三.情感态度与价值观认识认识三国两晋南北朝的的民族交融。

教学重难点教学重点:三国两晋南北朝的政权更迭、南方经济开发、民族交融。

教学难点:三国两晋南北朝的政权更迭、民族交融。

课前准备:教具:多媒体、黑板、粉笔教学过程:一.导入新课:【师】PPT导入新课:三国演义讲述了从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。

全书反映了三国时代的政治军事斗争,反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化,概括了这一时代的历史巨变,塑造了一批叱咤风云的英雄人物。

从三国开始,中国历史进入了什么样的历史时期?今天我们揭开历史的迷雾,一起来了解三国时期的历史!二.新课讲授:(一)三国与两晋【师】三国时期,处于一个动荡的历史坏境,东汉末年,军阀混战,东汉政权名存实亡,曹操、刘备、孙权三大军事集团渐成鼎足之势。

三国鼎立局面的形成分别都由谁建立了哪儿些政权?学生阅读课本回答:曹丕取代东汉称帝,国号魏;刘备在成都称帝,国号汉,后世称为“蜀汉”;孙权在建业(今江苏南京)称帝,国号吴。

【师】利用 PPT展示三足鼎立的形势图来帮助学生理解。

【师】263年。

曹魏权臣司马昭发兵灭蜀,在266年,司马昭的儿子司马炎称帝,国号为晋,史称西晋,在280年,西晋灭吴,完成了统一。

但是西晋的统治非常短暂,那么是为什么呢?西晋当时的上层统治者生活奢侈,追求享乐,整个社会拜金主义盛行。

西晋的门阀政治制度导致了许多社会现象和社会矛盾。

一方面是统治者的穷奢极欲,另一方面是下层人民路有冻死骨,所以社会矛盾空前激化。

还有其他哪儿些原因导致西晋统治如此短暂?学生阅读课本回答:诸王为争夺中央政权,不断进行内战,在当时发生了“八王之乱”,少数民族的迁徙又导致了内地汉人的大规模的迁移,加上晋朝统治阶级的盘剥敲诈,导致出现了大规模的“流民起义”。