近代中国思想解放潮流概括

- 格式:ppt

- 大小:4.65 MB

- 文档页数:32

近代中国的思想解放潮流近代中国,是一个风云变幻、波澜壮阔的时代。

在这个时代里,中国经历了前所未有的冲击和变革,而思想解放潮流则成为了推动社会进步的重要力量。

自 1840 年鸦片战争起,中国的国门被列强的坚船利炮强行打开。

古老的封建帝国在西方列强的侵略下逐渐陷入了深重的危机。

在这种情况下,一些有识之士开始反思中国传统的思想和制度,寻求强国御侮之道,从而引发了近代中国的第一次思想解放潮流——“师夷长技以制夷”。

林则徐被誉为“近代中国睁眼看世界的第一人”,他组织编译了《四洲志》等书籍,让国人开始了解外部世界。

魏源在此基础上编写了《海国图志》,提出了“师夷长技以制夷”的主张。

这一思想主张学习西方先进的军事技术,以抵御列强的侵略。

然而,由于当时的社会环境和封建顽固势力的阻挠,这一主张并未得到广泛的实践。

随着列强侵略的加剧,中国社会的危机进一步加深。

19 世纪 60 年代至 90 年代,以李鸿章、张之洞等为代表的洋务派发起了一场“师夷长技以自强”的洋务运动。

他们主张“中体西用”,即在不改变封建制度的基础上,学习西方的先进技术,创办近代工业、新式学堂和海军。

洋务运动虽然在一定程度上推动了中国近代化的进程,但由于其根本目的是维护封建统治,最终在甲午中日战争的失败中宣告破产。

19 世纪末,中国面临着被列强瓜分的严重危机。

在这种情况下,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派发起了戊戌变法运动。

维新派主张通过变法维新,实行君主立宪,发展资本主义。

他们大力宣传西方的政治学说和进化论思想,掀起了近代中国的第二次思想解放潮流。

然而,由于维新派自身的软弱性和封建顽固势力的强大,戊戌变法仅持续了一百多天就以失败告终。

戊戌变法的失败,使一部分人认识到,要想救亡图存,必须推翻清政府的统治。

20 世纪初,以孙中山为代表的资产阶级革命派发起了辛亥革命。

革命派主张用革命的手段推翻清王朝,建立资产阶级共和国。

他们传播民主共和思想,使民主共和的观念深入人心。

近代中国思想解放总结近代中国思想解放是指中国自19世纪末到20世纪中叶的时期,中国知识分子开始思想解放、主张变革的过程。

这段时期是中国走向现代化的关键阶段,也是中国思想解放的重要历史节点。

思想解放的过程可以概括为三个阶段:思想觉醒、思想启蒙和思想解放。

首先,思想觉醒是近代中国思想解放的开端。

中国在19世纪末受到外国列强的侵略和国内的封建统治的双重压迫,这使得中国知识分子开始有了反思和觉醒的意识。

他们开始意识到封建制度的束缚和自身的落后,以及对外国文化的依赖。

在这个阶段,中国的思想开始逐渐摆脱封建的束缚,开始以自我救亡的目标,探索新的思想和知识。

其次,思想启蒙是近代中国思想解放的进一步发展。

在思想觉醒的基础上,中国知识分子开始思考如何改变中国的现状。

他们积极学习西方的科学、民主和自由思想,推崇科学、进步和民主的观念,主张改革和变革。

他们通过创办报刊、开办学校、翻译经典著作等方法,传播新思想,唤醒民众的觉悟。

最后,思想解放是近代中国思想解放的顶点。

思想解放是指中国知识分子开始彻底摒弃传统观念,开始从自身出发,呼唤个人的自由和人权的阶段。

这个阶段鼓励个体主义和自由主义的思想,拥护个人权利和自由的实现,主张权力制衡、民主制度和法治建设。

这个阶段的中国知识分子主要寻求国家、社会和个人的解放,提出了各种政治、社会和文化方面的观点和主张。

总的来说,近代中国思想解放是一个由思想觉醒、思想启蒙到思想解放的过程。

在这个过程中,中国知识分子不断摒弃传统束缚,接受新的思想和观念,并通过各种方式传播和宣传,推动社会变革和现代化进程。

思想解放的过程是中国知识分子为了改变中国的落后现象,走向现代化而做出的努力和贡献,也是中国近代史的重要一页。

思想解放为中国后来的思想发展和社会进步奠定了基础。

近代中国的思想解放潮流一.从“师夷长技”到维新变法19世纪40~50年代,西方资本主义崛起,侵略扩张,晚晴政府危机四伏,受经世致用的影响,鸦片战争惊醒了一些志士中国开始睁眼看世界。

林则徐在广东禁烟期间,为了解对手,设立驿馆,编译出《四洲志》《各国例律》等资料。

《四洲志》是近代中国第一部系统的世界地理志。

林则徐仿制英国船炮,改制信使炮车。

林则徐成为近代中国开眼看世界第一人。

1842年,魏源完成林则徐的嘱托,在《四洲志.》的基础上,编撰出《海国图志》,这是当时介绍西方历史地理最详实得专著。

魏源在该书上阐述了“师夷长技以制夷”的思想。

他认为,夷之长计有三:战舰,火器,养兵练兵之法。

这就明确了向西方学习的具体内容,方法和目的,引导着人们关注世界形势,对当时的思想解放有重要的启迪作用作用。

19世纪60~90年代,第二次鸦片战争结束后,面对内忧外患(太平天国和鸦片战争),清政府内部以曾国藩,左宗棠,李鸿章为代表的洋务派,提出“中学为体,西学为用”,“师夷长技以自强”。

“中学为体”即肯定封建制度,强调以封建伦理纲常为立国之本。

“西学为用”即主张采用西方先进的科学技术。

其目的是维护江河日下的封建统治。

实质是在不触动封建制度的前提下,达到强化封建制度,巩固封建统治的目的。

洋务运动最终以黄海海战的失败宣告破产。

失败的主要原因是单纯引进西方先进的技术和设备,而不变革封建制度。

随着洋务运动的展开,中国资本主义的产生和外国侵略的日益加深,出现了一批具有早期维新思想的知识分子,代表人物有王韬,郑观应等,它们在经济上主张发张民族工商业,文化上,主张兴办学校,学习西方先进的自然科学知识,政治上实行君主立宪制。

早期维新思想反映了民族资产阶级的利益和要求,为康梁思想的形成奠定了基础。

但没有形成完整的理论,没有付诸实践。

90年代初,民族危机加深,掀起瓜分中国的狂潮,民族资本主义初步发展,资产阶级壮大维新思想进一步发展.代表人物有康有为,梁启超,严复等。

专题三近代中国思想解放的潮流宏观概要通史概要:近代世界潮流:现代化。

政治的民主化、法制化;经济的工业化市场化;思想观念的科学化和理性化。

本专题讲述的是近代中国思想解放的潮流。

面对民族危亡,中国近代各阶级的仁人志士力图挽救危机,开始不断向西方学习、探索中国的出路,掀起了近代中国思想解放的潮流(抗争史和探索史)。

迈出探索第一步的是地主阶级代表人物林则徐、魏源,他们在鸦片战争后提出了“向西方学习”“师夷长技以制夷”的思想,引导着人们开始从器物层次学习西方。

伴随中国近代资本主义的发展,资产阶级崛起,他们主张发展资本主义,建立资本主义的国家,开始了新的探索。

特别是清政府在中日甲午战争中的失败,使一些资产阶级知识分子认为中国的落后在于制度的落后,于是试图将西方的政治制度引入中国。

资产阶级维新派主张西方的君主立宪制,在这种思想的指导下,以康有为为代表的资产阶级维新派兴起了一场维新变法运动,虽没有成功,但解放了人们的思想资产阶级革命派则主张西方的民主共和制,并在中国民主革命的先行者孙中山的领导下,进行了辛亥革命,推翻了清政府,建立了资产阶级民主共和国,但未能彻底改变中国半殖民地半封建社会的性质。

资产阶级中的激进派认识到在中国封建思想根深蒂固的情况下,要改变中国的落后面貌,重要的不是武器和西方的制度,而在于改变中国传统的文化。

于是在反对尊孔复古的浪潮中,资产阶级激进派开始了以西方的民主与科学的思想改造传统文化和国民心理的新文化运动。

虽取得了对封建主义的初步胜利。

但是由于资产阶级的主张不符合中国的国情,并没能引领中国走向繁荣、独立。

十月革命后,马克思主义在中国的传播,五四运动的爆发,无产阶级登上历史舞台,开始了他们把马克思主义的普遍真理同中国革命的实践相结合的探索过程,历史进入新的时期。

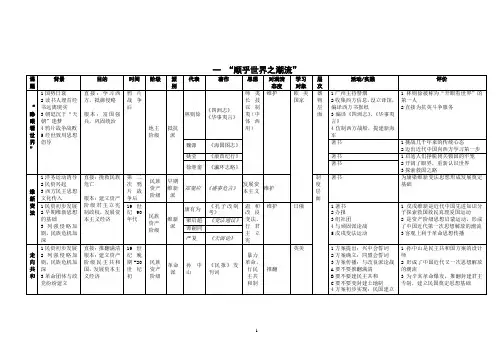

主干知识:一个方向:面向西方一个主题:救亡图存三个阶段:学技术(器物)、学制度、学思想文化六大思潮:师夷长技以制夷,中体西用,维新变法,民主共和,民主科学,马克思主义第一课“顺乎世界之潮流”一、“睁眼看世界”——地主阶级的抗战派学技术(一)背景、1、政治:鸦战前清朝国势衰落,矛盾尖锐(封建统治危机加深,开始出现民族危机)2、观念:读书人多埋首经书,远离现实,与统治者沉浸在“天朝上国”迷梦中3、直接原因:鸦片战战的惊醒(三千年的巨变)(二)代表及其主要思想1、林则徐——近代中国睁眼看世界的第一人(最早面向西方)1)主持编译和审订了《四洲志》,介绍了各国的历史、地理和政情。

高中历史专题之近代中国的思想解放潮流1、学习西方、寻求变革了解魏源、林则徐、严复、康有为、梁启超学习西方、寻求变革的思想林则徐、魏源是地主阶级的代表人物,严复、康有为、梁启超是资产阶级维新派的代表人物。

魏源:编撰《海国图志》,阐述了“师夷长技以制夷”的思想。

明确提出了向西方学习的具体内容、方法和目的,引导人们关注世界形势,对当时的思想解放有重要启迪作用。

林则徐:近代中国开眼看世界的第一人。

在广东主持禁烟期间,编译出《四洲志》、《各国律例》等资料。

严复:翻译出版《天演论》,宣传社会进化论思想。

指出封建君主皆为“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆。

康有为:著有《新学伪经考》《孔子改制考》;借助经学的外衣,否定君主专制统治,宣传维新变法的必要性和合理性。

他的思想被称为“思想界之一大飓风”,“火山大喷火”。

梁启超:发表《变法通议》,抨击封建专制制度的危害和顽固派的因循守旧,宣传伸民权、设议院、变法图存的思想。

认识维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用资产阶级维新派反对封建专制,主张兴民权,提倡新学,起到思想启蒙的作用,促进了人民的觉醒。

这是中国近代一次思想解放潮流。

2、新文化运动了解新文化运动的代表人物代表人物有陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅、蔡元培等。

理解新文化运动的主要内容①新文化运动的兴起:为了反对袁世凯在思想文化领域掀起的尊孔复古逆流,以陈独秀为代表的资产阶级激进的民主主义者掀起了新文化运动。

1915 年,陈独秀在上海创办《青年杂志》,并在创刊号上发表《敬告青年》一文,提倡民主与科学,反对封建文化,揭开了新文化运动的序幕。

《青年杂志》从第二卷起,改名《新青年》。

《新青年》成为新文化运动的主要阵地,北大成为新文化运动的主要活动基地。

②主要内容:提倡民主与科学,反对专制和愚昧、迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

民主,是指民主思想和民主制度。

“科学”,是指科学精神和近代自然科学法则。

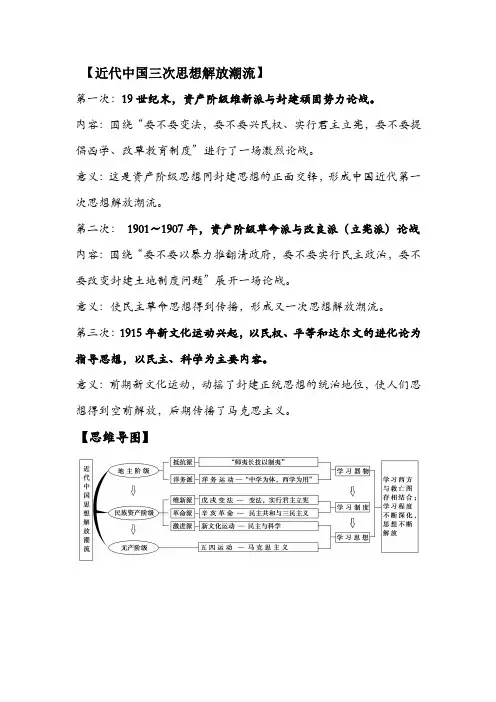

【近代中国三次思想解放潮流】第一次:19世纪末,资产阶级维新派与封建顽固势力论战。

内容:围绕“要不要变法,要不要兴民权、实行君主立宪,要不要提倡西学、改革教育制度”进行了一场激烈论战。

意义:这是资产阶级思想同封建思想的正面交锋,形成中国近代第一次思想解放潮流。

第二次:1901~1907年,资产阶级革命派与改良派(立宪派)论战内容:围绕“要不要以暴力推翻清政府,要不要实行民主政治,要不要改变封建土地制度问题”展开一场论战。

意义:使民主革命思想得到传播,形成又一次思想解放潮流。

第三次:1915年新文化运动兴起,以民权、平等和达尔文的进化论为指导思想,以民主、科学为主要内容。

意义:前期新文化运动,动摇了封建正统思想的统治地位,使人们思想得到空前解放,后期传播了马克思主义。

【思维导图】【高考真题专练】1.奕䜣力倡洋务,又因在兄弟中排行第六,被称为“鬼子六”;洋务派官员丁日昌被称为“丁鬼奴”;郭嵩焘在一片冷嘲热讽中出任驻英公使。

这反映了()A.洋务运动与传统的观念发生冲突B.崇洋媚外行为遭到社会鄙视C.洋务派改器物而不改制度受到批判D.西方列强侵略激起国人抵制2.1892年,维新思想家宋恕提出“欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。

康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。

维新派如此重视易服的主要原因是()A.改制中易服更易推行B.意在营造改制的社会氛围B.中国需改变对外形象D.长袍马褂代表了守旧势力3.康有为在《新学伪经考》中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造。

1891年该书刊印后风行国内,但很快遭到清政府禁毁。

这主要是因为该书旨在( )A.揭露历史真相B.引介西方理论C.倡导变法维新D.颠覆孔孟学说4. 1900-1901年间,上海地区“言爱国者”,多积极讨论光绪皇帝之存废问题,“尚不知革命为何物”。

这一现象反映当时( )A.革命派尚未开展救亡运动B.改良仍然是社会主流思潮C.废除帝制成为社会的共识D.上海的社会风气相对保守5. 1903年,张之洞等拟《奏定学堂章程》,其中规定禁止使用“团体”“膨胀”“舞台”“影响”“组织”“运动”“报告”“观念”等新名词,其根本目的在于()A.抵制维新思想的传播B.保证民族语言的纯洁性C.维护传统的意识形态D.反对向西方学习6.从鸦片战争到新文化运动,中国人向西方学习经历了曲折的历程。

高考历史:近现代中国的思想解放潮流和理论成果主旨解读近代中国向西方学习经历了从学器物到学制度再到提倡思想文化的渐进过程,也是近代中国人思想不断解放的过程,探索中国的富强之路则贯穿于整个过程之中。

在近代中国思想解放的潮流中,马克思主义与工人运动的结合诞生了中国共产党,中国共产党则在马克思主义与中国国情的结合中相继创立了重要思想理论成果。

线索一:开明地主阶级的救亡图存思想。

鸦片战争后,林则徐、魏源等从“天朝上国”的迷梦里惊醒,他们开始“开眼看世界”,萌发了“向西方学习”的思想。

第二次鸦片战争后,洋务派掀起了洋务运动,迈出了中国近代化的第一步。

线索二:民族资产阶级的思想变革。

随着中国资本主义的初步发展,资产阶级登上了历史舞台。

维新派提出“维新变法”思想,并进行了戊戌变法。

革命派领导了辛亥革命,建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》,使民主共和思想深入人心。

线索三:马克思主义思想的传播与实践。

激进的民主主义者掀起了新文化运动,猛烈地冲击了封建思想的统治地位,使人们的思想得到了空前解放。

在五四运动时期,马克思主义得到传播并与工人运动相结合,使无产阶级有了领导革命的指导思想。

线索四:马克思主义中国化的三大理论成果。

毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想是马克思列宁主义中国化,即将马克思列宁主义普遍原理和中国革命和建设的具体实际相结合的产物,丰富并发展了马克思列宁主义,他们之间是一脉相承又与时俱进的关系。

线索1西学东渐——在继承中发展的近代中国思想解放潮流发展线索时期发展历程19世纪四五十年代“开眼看世界”(1)背景:鸦片战争前后英国的侵略;中国闭关落后;程朱理学的束缚(2)代表:林则徐、魏源(3)阶级:地主阶级抵抗派(4)主张:师夷长技以制夷(5)影响:引导中国人关注世界形势19世纪60~90年代中体西用(1)背景:清朝面临内忧外患(2)代表:奕 、曾国藩、李鸿章(3)阶级:地主阶级洋务派(4)主张:自强、求富(5)作为:创办军事工业、民用工业(6)影响:是中国近代化的开端19世纪60~90年代维新思潮(1)背景:洋务运动开展;中国民族资本主义产生并初步发展(2)代表:王韬、康有为、梁启超(3)阶级:民族资产阶级维新派(4)主张:倡导君主立宪(5)影响:是中国近代的思想解放潮流20世纪初民主、科学(1)背景:袁世凯尊孔复古(2)代表:陈独秀、李大钊(3)阶级:民族资产阶级激进派(4)主张:提倡民主与科学,反对专制和愚昧、迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学(5)影响:动摇了封建思想的统治地位;为马克思主义的传播创造了条件20世纪初马克思主义(1)背景:新文化运动;十月革命胜利(2)代表:李大钊(3)阶级:有初步共产主义觉悟的知识分子(4)主张:学习俄国,改造中国(5)影响:第一次举起了社会主义的大旗深化历史理解1.近代向西方学习的特点(1)学习目的:为了实现中国的独立、民主和富强。

近代中国的三次思想解放潮流1.基本线索:学习西方物质文明──学习西方政治制度──学习西方民主精神和科学态度──接受马克思主义──“走自己的路”──文革结束后重新确立实事求是的思想路线。

2.演变历程:(一)19世纪40~60年代:主要学习西方物质文明。

(1)内容:①魏源、林则徐主张“向西方学习”;②洪秀全、洪仁玕主张在中国发展资本主义;③洋务派与顽固派论战。

(2)特点:①先进地主阶级知识分子和农民革命领袖探索救国道路;②向英国等西方资本主义国家学习;③显示出中国现代化历史进程的起步;④“师夷长技”、深受工业革命的影响;⑤洋务派与顽固派的论战,形成中国近代第一次思想解放潮流。

(二)19世纪末20世纪初:进入到学习西方政治制度的新阶段。

(1)内容:①19世纪末,资产阶级维新派与顽固派进行论战,实质是资产阶级思想与封建思想的正面交锋,使一些知识分子摆脱封建思想束缚,形成了中国近代第一次思想解放潮流,推动了维新变法运动的高涨。

②1905-1907年,资产阶级革命派与立宪保皇派之间展开论战,争论的核心问题是要不要以革命暴力推翻清政府。

结果,民主革命思想得到进一步传播,形成了中国近代第二次思想解放潮流,推动了资产阶级革命高潮的到来。

(2)特点:①中国先进分子在认识西方问题上进入到了一个更深的层次;②由资产阶级维新思想发展为资产阶级民主革命思想;④随着民族危机的加深,学习西方的经济、政治制度已从书本和口头上变为了资产阶级的实际行动,相继兴起了维新变法运动和辛亥革命;④从学习日本走改良道路转变为学习欧美走革命道路。

(三)新文化运动前期:发展到学习西方民主精神与科学思想。

(1)内容:1915年开始的民主科学与尊孔复古的论战,陈独秀等资产阶级激进民主主义者以西方民权、平等和进化论思想为指导,大力宣传西方资产阶级的民主精神和科学态度,极大地动摇了封建正统思想,形成中国近代第三次思想解放潮流,为中国革命新时期的到来准备了条件。

近现代中国的思想解放潮流1、近代中国的思想解放潮流:演变:鸦片战争以后,随着西方列强经济、军事、政治、文化侵略的逐步加深,中国的思想界围绕着“向西方学习”展开了广泛深入的探讨,先后涌现出许多思想流派。

(1)新思想的萌发:鸦片战争期间,林则徐、魏源等人提出了“师夷长技以制夷”的主张,揭开了向西方学习,探索救国救民的序幕。

(2)洋务思想:洋务运动期间,洋务派提出“中学为体,西学为用”的主张,突破了封建顽固派的陈腐观念,为中国近代化提供了一定的条件。

(3)早期维新思想:19世纪60年代以后,由于西方资本主义思想的传人和洋务运动的兴起,产生了早期资产阶级维新思想,开始主张学习西方先进的政治制度,为以后的戊戌变法奠定了思想基础。

(4)康、梁维新思想:19世纪末,以康有为、梁启超为代表的维新派要求改革政治制度,实行君主立宪政体,发展资本主义。

(5)资产阶级民主革命思想:20世纪初,资产阶级民主革命思想形成并得到发展。

以孙中山为代表的资产阶级革命派把西方的国家学说和中国国情结合,提出“三民主义”,并以此作为辛亥革命的指导思想。

(6)无产阶级的社会主义思想:20世纪初,新文化运动蓬勃发展,先以“民主”和“科学”为号召,后以马克思主义为旗帜,成为中国又一次思想解放运动。

中国共产党成立后,马克思主义成为中国革命运动的指导思想。

随着革命形势的发展,以毛泽东、邓小平等为代表的中国共产党人将马克思主义与中国革命与建设的实践相结合,取得了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想等一系列重大理论成果,指引中国取得革命和建设的丰硕成果。

认识:近代中国思想解放主要经历了三个阶段:(1)从鸦片战争至甲午战争。

这一时期主要是以地主阶级改革派、洋务派为代表,坚持“中学为体,西学为用”的指导思想,主张“师夷长技”,学习西方仅停留在“器物”的层面上。

(2)从戊戌变法至五四运动前夕。

这一时期中国民族资产阶级的不同派别先后登上政治舞台,他们以西方资产阶级政治学说为指导思想,主张效仿西方变革中国传统的政治体制,继而推及到思想文化的深层。

中国自1840年鸦片战争,西方资本主义国家用大炮轰开中国封建帝国的大门后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,中华民族受尽外国资本主义国家的凌辱和压迫,中国人民受尽了外国资本家的欺压和剥削。

但是,外国的大炮也惊醒了近代中国的先进分子,他们从西方资本主义的洋枪洋炮声中思考着,偌大的中国为什么总是打不过洋人,总是受外国人的欺压。

他们开始探索救亡之道,如何自强的路。

经过近百年的艰苦奋斗,不断探求,终于找到自立于世界民族之林的道路。

这个过程也是中国的先进分子逐渐突破封建思想的束缚,不断向外国学习先进的东西,不断解放思想的过程。

这个过程大致经历了先学仿制外国的器物,以抵抗外国的侵略,就是“师夷长技以制夷”和“师夷长技以自强”。

此举失败后,又想仿行外国的政治制度图自强。

这就是康有为等的维新变法思想和孙中山的民主共和思想。

再后来就是再解放思想,学习外国的“民主”和“科学”,学习马克思主义。

这个过程是近代中国的先进分子经过从林则徐—康有为、孙中山—陈独秀、李大钊、毛泽东等几代人的不断探索、奋斗,不断解放思想的漫长历史过程。

思想文化属于上层建筑,它总是与政治、经济密不可分的。

因此,学习本单元内容,第一要与那时世界形势联系,那时西方一些国家,如英、法、美等国早已进入资本主义阶段;俄国到20世纪初进行社会主义革命后,建立了社会主义社会。

在思想方面,这些国家民主、自由思想成为社会的主流,科学马克思主义已在广泛传播。

第二,要与国内的政治、经济相联系。

第1课西学东渐与维新变法思想上自19世纪40年代鸦片战争后林则徐、魏源提出“师夷长技以制夷”起下至19世纪90年代康有为、光绪帝实行维新变法前后止。

从内容上说:主要讲“开眼看世界”、“中学为体、西学为用”和“维新变法思想”三个目。

“开眼看世界”这目,主要讲三点。

第一,鸦片战争前的国内外形势。

国内清政府处于封建社会的晚期,国内危机四伏。

国际上欧美资本主义国家迅速崛起,他们为争夺市场和原料产地,加紧对外侵略,尤其是英国的炮舰和走私船只经常出没在中国东南海域。

近代中国的思想解放潮流(一)林则徐开眼看世界一、背景清朝政府日渐衰落,封建统治危机;西方资本主义国家迅速崛起,对外扩张,民族危机二、先进人士1.林则徐:设立译馆;编译《四洲志》《各国律例》;是近代中国开眼看世界的第一人2.魏源:以《四洲志》为基础编写《海国图志》并提出“师夷长技以制夷”思想(学习西方先进军事技术,抵御外来侵略,维护清朝统治)(二)“中学为体,西学为用”(洋务运动“师夷长技”的尝试)一、背景清政府内忧外患的统治危机;洋务派的产生和拥有实力二、“中体西用”思想的提出肯定封建制度的前提下,学习西方的先进技术,维护清政府的封建统治三、意义这是“师夷长技”思想的付诸实践,迈出了中国近代化历程的第一步(三)维新变法思想tāo但未形成完整理论也未有行动二、维新变法(戊戌变法)一)背景民族危机的加深;民族资本主义的初步发展;早期维新思想的出现二)1.康有为撰写《新学伪经考》,从根本上动摇了封建统治者守旧的理论基础2.梁启超发表《变法通议》,抨击封建专制制度的危害和顽固派的因循守旧3.严复对君权论进行批判,阐明民主君仆、主权在民的道理三)意义对激发人们的爱国思想和民族精神起重要作用;思想解放运动,有启蒙作用;推动民族资本主义经济发展(四)新文化运动一)背景辛亥革命推翻清政府封建统治,先进思想得以进一步传播;一战中国资本主义有了进一步发展,资产阶级要求冲破牢笼,实行民主;袁世凯实行独裁统治,在思想文化领域掀起一股尊孔复古的逆流二)标志陈独秀在上海创办《青年杂志》并发表《敬告青年》三)发展1.阵地:《新青年》2.主要活动基地:北大3.“文学革命”中的代表人物胡适、鲁迅马克思主义思想传播第一人:李大钊四)评价1.性质:前期是资产阶级的新文化反对封建的旧文化的斗争2.积极作用:动员令封建思想的统治地位;解放人民思想,民主和科学得以传播,为马思的传播奠定了思想基础3.局限性:在批判封建正统思想的过程中,对东西方文化存在绝对否定或绝对肯定的片面性(五)三民主义的形成与发展是什么:民族主义—驱除鞑虏恢复中华;民权主义—创立民国;民生主义—平均地权一、三民主义的形成与发展1.背景民族危机的加深——帝国主义掀起瓜分中国的狂潮清政府完全成为帝国主义统治工具各种救国方案屡屡失败怎么样:内容:推翻帝国主义支持的清朝封建统治;局限性:没有明确提出反帝的主张内容:推翻帝制,建立资产阶级民主共和国;局限性:便利地主阶级投机革命内容:“核定地价” “国民共享”;局限性:没有从根本上触动封建土地所有制特点:暴力推翻清政府和封建专制,效仿西方的民主共和制历史意义:表达了……利益和要求,反映了……愿望,是辛亥革命的指导理论创建共和(武昌起义)维护共和~孙中山领导辛亥革命及捍卫民主共和的斗争失败,说明了什么问题?在半殖民地半封建社会的中国,资产阶级共和国的方案在中国行不通,资产阶级不能领导民主革命取得胜利。