凡尔赛宫与故宫的建筑艺术对比

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:4

课题:北京故宫与巴黎凡尔赛宫教学目的:1、使学生了解北京故宫的建筑风格特点2、比较北京故宫与巴黎凡尔赛宫的异同3、通过两国的建筑理解东西方文化的差异和审美需求教学重点:北京故宫与巴黎凡尔赛宫的建筑特点教学难点:东西方文化差异教学方法:讲授法,演示法自信地走上讲台,在黑板的右边写上自己的抽签号:××号面对评委老师,鞠躬敬礼,自我介绍:各位老师好,我是××号,今天我讲的课题是《北京故宫与巴黎凡尔赛宫》。

教学过程:走到讲台中间,师生问候:师:上课。

生:略(老师好,模拟讲课没有学生,老师可以暂时停顿一下)师:同学们好,请坐。

导入新课:导语:(音乐导入)师:相信我们在座的很多同学都看过古装剧,比较熟悉经典的有《还珠格格》《雍正王朝》,2012年比较热门的宫廷剧是《甄嬛传》等等,这些经典的宫廷古装剧会带我们认识一部分宫廷建筑。

今天,老师就带领大家一起游览北京故宫与巴黎凡尔赛宫。

板书:北京故宫与巴黎凡尔赛宫讲授新课:师:请看幻灯片,我们从天安门出发,经过端门、南门、太和门,故宫的主体是由前朝和后朝组成的,出现在我们眼前的是太和殿后面是中和殿、保和殿。

很快到了生活区后朝,由乾清宫、交泰殿、坤宁宫以及御花园组成。

故宫占地72万平方米建筑面积15万平方米,共有殿宇8000多间。

建筑材料是砖木做结构,黄色琉璃瓦为顶,青白石底为座,饰以金碧辉煌的彩绘等等,不论是建筑材料还是占地面积都能看出规模宏大、气势磅礴的特点。

北京故宫是世界上现存规模最大、最完整的古代皇家高级建筑群。

故宫采用院落式布局,我们从故宫的平面分析图可以看出故宫总体布局为中轴对称,除“前朝”和“后朝”外,两翼为养心殿、东六宫、西六宫及游玩之所等。

建筑依次排列,层次分明,表现出封建等级观念和皇权至上的威严气势。

由此可以看出北京故宫的建筑结构是轴对称格局。

为什么说北京故宫是权力政治中心,请一位同学来说一下。

生:略师:非常好,请坐。

凡尔赛宫与故宫的建筑艺术对比明代永乐年间建成的北京紫禁城与法国国王路易十四所建的凡尔赛宫,一个是中国古代宫殿建筑艺术与技术的集大成者,一个是17世纪以后数百年中法国乃至欧洲及其殖民地各国宫殿建筑辉煌的样板,同为两个世界著名的宫殿式建筑,自然免不了被世人拿来作比较,今天我们主要要看的就是这两个宫殿在建筑艺术方面所存在的差异。

当然,我们要了解他们在建筑艺术上的差异,首先就应该了解这两个宫殿的形成背景。

作为绝对君主专政制度的象征,二者的产生也具有相似的背景。

明代初期,太祖朱元璋废除了秦汉以来延用了千余年的宰相制,整个国家的政权军权集中于皇帝一人手中形成了中国历史上少见的高度集权的君主体制。

明成祖朱棣作为一个以武力夺取帝位的皇帝,将都城由南京迁至北京时,为了标示自己的正统地位,在紫禁城皇宫的规划设计上,也处处以体现天子授命于天、君权神授之观念为要。

致使北京紫禁城皇宫无论在整体规划还是单体设计上,都强烈地体现着君权神授这一宗旨。

使紫禁城成为天子正统地位的绝对象征17世纪的法国是西方历史上君主制度空前强大的时期,文艺复兴使人们重新发现了自身的完美和思想的力量,确立起以人为中心的世界观和价值体系。

人的力量逐渐壮大,文明的领域也从壁垒森严的中世纪城镇扩展到广袤无垠的大自然中。

这一时期由于欧洲自然科学的发展对思想领域产生了极深刻的影响,出现了以培根和霍布士为代表的唯物主义经验论和以笛卡尔为代表的唯理论。

理性受到绝对的尊崇,数学和几何学成为一切知识的基础在艺术领域,笛卡尔也推崇理性的规则和标准强调结构的明晰和逻辑。

17世纪下半叶法国成为欧洲大陆最为强大的中央集权的君主国家。

绝对君权的政治体制使得唯理主义成为意识领域的主流。

君主专政被认为是最能体现秩序和理性的社会体制。

在这样的社会政治和文化背景下古典主义建筑风格得到了推崇和发展。

起源意大利的城市设计思想因其具有系统化的组织结构、强烈的向心性和辐射感,被认为是绝对君权的有力象征。

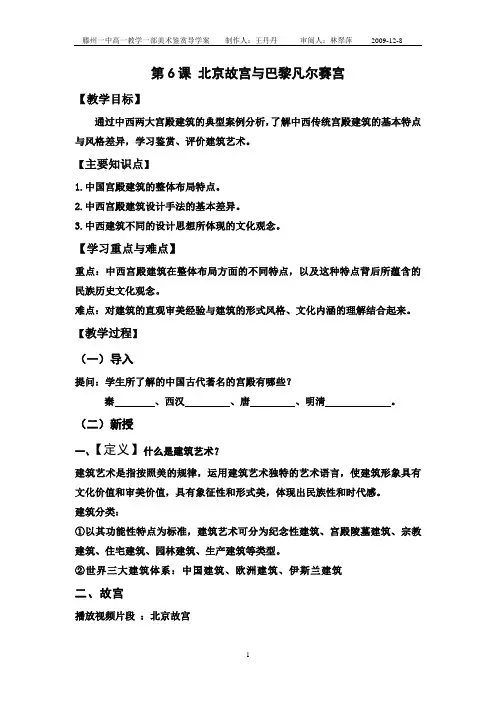

第6课北京故宫与巴黎凡尔赛宫【教学目标】通过中西两大宫殿建筑的典型案例分析,了解中西传统宫殿建筑的基本特点与风格差异,学习鉴赏、评价建筑艺术。

【主要知识点】1.中国宫殿建筑的整体布局特点。

2.中西宫殿建筑设计手法的基本差异。

3.中西建筑不同的设计思想所体现的文化观念。

【学习重点与难点】重点:中西宫殿建筑在整体布局方面的不同特点,以及这种特点背后所蕴含的民族历史文化观念。

难点:对建筑的直观审美经验与建筑的形式风格、文化内涵的理解结合起来。

【教学过程】(一)导入提问:学生所了解的中国古代著名的宫殿有哪些?秦、西汉、唐、明清。

(二)新授一、【定义】什么是建筑艺术?建筑艺术是指按照美的规律,运用建筑艺术独特的艺术语言,使建筑形象具有文化价值和审美价值,具有象征性和形式美,体现出民族性和时代感。

建筑分类:①以其功能性特点为标准,建筑艺术可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑等类型。

②世界三大建筑体系:中国建筑、欧洲建筑、伊斯兰建筑二、故宫播放视频片段:北京故宫●【观察与思考】看后结合导学资料学习。

故宫位于北京市中心,旧称紫禁城。

是明、清两代的皇宫,无与伦比的古代建筑杰作,世界现存最大、最完整的古建筑群。

被誉为世界五大宫之首(北京故宫、法国凡尔赛宫、英国白金汉宫、美国白宫、俄罗斯克里姆林宫)。

故宫建筑是院落式布局,沿着一条南北向中轴线对称排列。

三大殿、后三宫、御花园都位于这条中轴线上。

外朝以太和、中和、保和三大殿为中心。

内廷以乾清宫、交泰殿、坤宁宫后三宫为中心。

故宫前朝三大殿太和殿中和殿保和殿1)太和殿:俗称“金銮殿”,是皇帝举行重大典礼的地方。

2)中和殿:皇帝去太和殿举行大典前稍事休息和演习礼仪的地方。

3)保和殿:每年除夕皇帝赐宴外藩王公的场所,也是科举考试举行殿试的地方。

●北京故宫建筑是结构________布局,沿着一条南北向中轴线对称排列,前朝三大殿:_________、中和殿、__________,和后朝三大殿、、、御花园都位于这条中轴线上,表现了封建的___________观念和至上的威严气势。

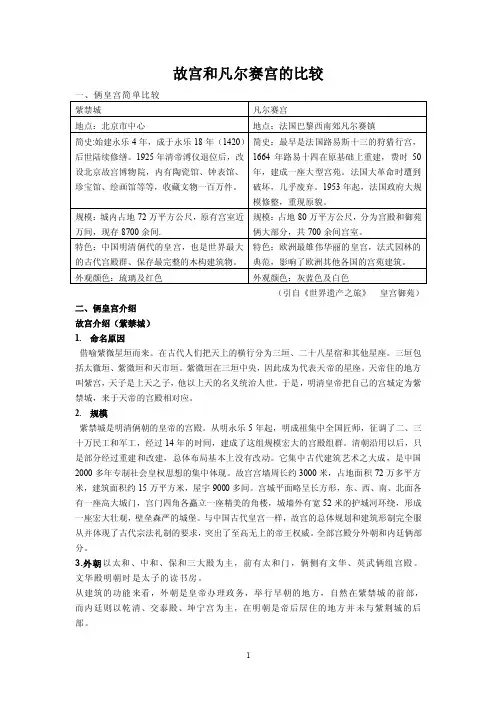

故宫和凡尔赛宫的比较(引自《世界遗产之旅》皇宫御苑)二、俩皇宫介绍故宫介绍(紫禁城)1.命名原因借喻紫微星垣而来。

在古代人们把天上的横行分为三垣、二十八星宿和其他星座。

三垣包括太微垣、紫微垣和天市垣。

紫微垣在三垣中央,因此成为代表天帝的星座。

天帝住的地方叫紫宫,天子是上天之子,他以上天的名义统治人世。

于是,明清皇帝把自己的宫城定为紫禁城,来于天帝的宫殿相对应。

2.规模紫禁城是明清俩朝的皇帝的宫殿。

从明永乐5年起,明成祖集中全国匠师,征调了二、三十万民工和军工,经过14年的时间,建成了这组规模宏大的宫殿组群。

清朝沿用以后,只是部分经过重建和改建,总体布局基本上没有改动。

它集中古代建筑艺术之大成,是中国2000多年专制社会皇权思想的集中体现。

故宫宫墙周长约3000米,占地面积72万多平方米,建筑面积约15万平方米,屋宇9000多间。

宫城平面略呈长方形,东、西、南、北面各有一座高大城门,宫门四角各矗立一座精美的角楼,城墙外有宽52米的护城河环绕,形成一座宏大壮观,壁垒森严的城堡。

与中国古代皇宫一样,故宫的总体规划和建筑形制完全服从并体现了古代宗法礼制的要求,突出了至高无上的帝王权威。

全部宫殿分外朝和内廷俩部分。

3.外朝以太和、中和、保和三大殿为主,前有太和门,俩侧有文华、英武俩组宫殿。

文华殿明朝时是太子的读书房。

从建筑的功能来看,外朝是皇帝办理政务,举行早朝的地方,自然在紫禁城的前部,而内廷则以乾清、交泰殿、坤宁宫为主,在明朝是帝后居住的地方并未与紫荆城的后部。

这组殿的俩侧有居住用的东西六宫和宁寿宫、慈宁宫等;最后还有一座御花园。

宫城内还有禁军的值房和一些服务性建筑以及太监、宫女居住的矮小房屋、宫城正门午门至天安门之间,在御路俩侧建有朝房。

朝房外,东为太庙、西为社稷坛。

宫城北部的景山则是附属宫殿的另一组建筑群。

外朝正门她和门为三大殿的前道,高大壮观,是紫禁城最雄伟的一座宫门。

太和门就爱你于永乐18年,是外朝三大殿的正南门,明初为奉天门,清代名太和门。

高中美术说课稿:北京故宫与巴黎凡尔赛宫

眼过千遍不如手写一遍,为了帮助在校高中生,特别整理了高中美术说课稿:北京故宫与巴黎凡尔赛宫一文,详情如下:

高中美术说课稿:北京故宫与巴黎凡尔赛宫

教材分析:

这节课是本册书第二单元《中西方美术作品比较》的第四课,前三节分别是:人物、花鸟、山水。

这节课讲的是中西方宫殿建筑的比较,分别选取北京故宫和巴黎的凡尔赛宫作为代表,了解中西传统宫殿建筑的基本特点和风格差异。

教学目标:

激发学生的学习积极性,让他们在愉快的气氛中掌握中西方宫殿建筑的基本特点和中西方文化观念的不同。

培养对建筑艺术的兴趣、主动学习和分析问题解决问题的能力。

教学重点:

中西传统宫殿建筑在整体布局方面的不同特点,以及这种特点背后所蕴含的民族历史文化观念。

东西方的华丽——故宫与凡尔赛宫的对比北京故宫始建于明永乐年,最初由蔡信、阮安等设计,荆祥、陆祥等施工建造。

故宫又称紫禁城,是世界上日前保存最完整、规模最大的古代皇宫建筑群,也是世界上规模最大的木构架宫殿。

故宫规模之大、风格之独特、陈设之华丽、建筑之辉煌,在世界宫殿建筑中极为罕见。

故宫虽然是封建专制皇权的象征,但它映射出的中国历史悠久的古代文明光辉,证明了故宫在人类的世界文化遗产史册中古有重要的地位。

凡尔赛宫位于法国巴黎西南20千米的凡尔赛城,1661年国王路易十四下令动工始建,由著名建筑师勒沃、哈尔都安和勒诺特尔精心设计而成,1689年竣工后多有扩建广义上的凡尔赛宫包括凡尔赛宫殿及其园林。

它是法国早期古典主义建筑的代表作,建筑以造型严谨、普遍应用古典柱式以及内部装饰多彩奢华为特点其园林也是世界上著名园林之一。

1整体还是单体,一致的对称——凡尔赛宫和故宫的空间布局从文艺复兴开始,西方古代建筑的主角——宗教建筑的地位开始动摇,建筑艺术开始转向宫廷和贵族的府邸,大体量的建筑不再是神教的象征,而是尘世的的创造与征服力量的表现。

17世纪法国古典主义兴起,出于政治上的需要,宫殿建筑在建筑史上开始古有主导地位,其主要目的是配合当时的封建专制统治。

建筑艺术上,其主要特征为崇拜古罗马风格,推崇理性,同时反对个性、反对表现情感,认为建筑美就在于纯粹的几何形状和数学比例关系。

非常强调局部与整体的关系,讲究严谨的布局,一切都显示出严格的逻辑性。

凡尔赛宫从东向西由练兵场、宫殿和园林三部分组成,凡尔赛宫整体特点是以东西为中轴线,建筑物、园林等都呈南北对称。

明代初期,形成了中国历史上少见的高度集权的君主体制。

明成祖朱棣作为一个以武力夺取帝位的皇帝,将都城由南京迁至北京后,为了标示自己的正统地位,在紫禁城皇宫的规划设计上,也处处以体现天子授命于天、君权神授之观念,使北京紫禁城无论在整体规划还是单体设计上,都强烈地体现着君权神授的宗旨,使紫禁城成为天子正统地位的绝对象征.。

文化景观wen hua jing guan 41中西文化差异在古代建筑上的体现——以故宫与凡尔赛宫为例◎何俞杰 杨柠瑞摘要:建筑是人类辛勤劳动的产物,人类文明的结晶,产生于特定的社会文化背景,受到相关意识形态的影响。

因此,不同时期、不同地区的建筑差异可以反映出两种文化的差异。

故宫,也称紫禁城,曾是中国明清时期的皇宫,是中国古代建筑艺术的精髓。

凡尔赛宫是法国最著名的皇家城堡,法国巴洛克建筑的典范。

这两座宫殿都是世界上五大宫殿之一,是世界著名的旅游景点。

然而,故宫在建筑材料、结构、建筑分布、装饰、色彩等方面也与凡尔赛宫有所不同。

本文将从这几个方面对故宫和凡尔赛宫进行比较,并进一步探讨中西方文化的差异。

关键词:故宫;凡尔赛宫;建筑风格;中西文化差异一、建筑材料的差异故宫是有史以来最大的木制建筑之一。

在明朝,人们发明了斗拱来支撑屋顶,以减少横梁的压力,房子不容易倒塌。

故宫在过去的六百多年里经受了数百次地震和其他自然灾害的考验。

中国古代建筑对于木材的偏爱主要源于中国文明发源地——黄河和长江流域茂密的森林。

古人发现,这些材料不仅数量多,而且便于开采和加工。

此外,根据风水中的五行学说,木材是代表春天和生命的元素,它对建筑有着最好的吉祥寓意。

因此,中国传统建筑广泛使用木材来表达对生活的期盼。

凡尔赛宫最常用的石头是巴黎石灰石,将最坚硬的岩层用作地基。

其所有的外部铺设都是法兰西岛的砂岩,砂岩的堆积赋予了凡尔赛宫巴洛克的风格。

在凡尔赛宫,也能看到各种各样的大理石。

石头是西方古代建筑的主要材料,其特点是雄伟、稳定。

西方理性主义认为艺术中最重要的是像数学一样清晰、有逻辑。

石头是坚硬和庄严的,已成为自古希腊以来使用最多的材料,罗马、哥特、文艺复兴、巴洛克风格的建筑也都使用了石头作为材料。

二、结构和空间分布差异故宫呈长方形,占地72公顷,宫殿沿着南北中轴线严格对称。

一条完美的大道穿过整个城市并连接大门,建筑在轴线的两侧分别坐落。

【居住环境】住宅与房地产2019年7月中西方宫廷建筑营造思想的差异探究——以故宫与凡尔赛宫为例胡沛玲(湖南科技大学,湖南 湘潭 411201)摘要:中国故宫和法国凡尔赛宫是东、西方城市宫廷建筑历史的典范,代表了当时东西方建筑的最高水平。

不同的思想文明、历史渊源与营造手法造就了它们不同的艺术特色。

文章通过对两者在选址与布局、材料与结构、装饰与色彩、景观营造四个方面上的比较分析,以期揭示东西方宫廷建筑思想文化的差异性。

关键词:宫廷建筑;故宫;凡尔赛宫;建筑思想文化中图分类号:TU-86 文献标志码:A 文章编号:1006-6012(2019)07-0046-01宫廷建筑作为建筑艺术的集大成者,是建筑思想文化的重要载体。

北京故宫是东方宫殿的优秀实例,于明永乐年间在元大都的基础上开始营建,历经明清两朝的不断修缮,成为世界上最大的宫殿建筑群,现今基本保留了清朝的规模与风格。

以清朝为时间点,对应西方十七世纪,法国凡尔赛宫是欧洲城市宫殿的著名典范,建成于1710年的路易十四时期,是世界上面积最大的宫殿,反映了当时西方技术与艺术的最高成就。

两者虽同为君权体制下的产物,但因所处地域、文化及思想不同而风格迥异,以自己独有的形式书写着昔日帝国的辉煌。

1 选址与布局——尚中思想下的围合与开放故宫位于北京城的中心位置,延续了历朝以来“择国之中而立宫”的思想。

建筑群主要在平面上铺展,太和殿、中和殿、保和殿等主要建筑依次排列于贯穿南北的正中轴线之上,次要建筑有序铺排在中轴线两侧,有各自的轴线。

总体上形成以太和殿为中心的院落组合布局形式,各院落前后相互串联,外围环以高墙,体现了在宗法思想影响下的内向性社会结构形态。

凡尔赛宫位于法国巴黎西南二十公里外的郊外,在选址上没有严格的“尚中”思想。

沿东西向的主轴呈中心对称式布局,以高地上的宫殿为中心,三条放射性的大道与正门相通。

将功能复杂的空间集中于一座建筑,形成以连通的整体建筑为中心的开放布局形式,体现了西方古典哲学中外向、自我、整体的思想内涵。

摘要:巴黎的凡尔赛宫建于十七世纪末,宫殿为古典主义建筑,它不仅是法国绝对军权最重要的纪念碑,同时其园林建筑也是当时世界最大的名园之一。

北京故宫是中国园林建筑的集大成者,是现存的中国古宫殿建筑艺术最高峰的代表,凡尔赛宫和北京故宫分别是东西方园林建筑艺术的典范,各自体现了不同的建筑思想、艺术特点和文化观念。

关键词:故宫凡尔赛宫中西方建筑艺术不同点1.故宫和凡尔赛宫的概况北京故宫,始建于明永乐年(公元1406年),最初由蔡信、阮安等设计,荆祥、陆祥等施工建造.故宫又称紫禁城,是世界上日前保存最完整、规模最大的古代皇宫建筑群,也是世界上规模最大的木构架宫殿.故宫规模之大、风格之独特、陈设之华丽、建筑之辉煌,在世界宫殿建筑中极为罕见.紫禁城虽然是封建专制皇权的象征,但它映射出的中国历史悠久的古代文明光辉,证明了故宫在人类的世界文化遗产史册中占有重要的地位。

凡尔赛宫位于法国巴黎西南20km的凡尔赛城,1661年国王路易十四下令动工始建,由著名建筑师勒沃、哈尔都安和勒诺特尔精心设计而成,1689年竣工后多有扩建。

她是法国早期古典主义建筑的代表作,建筑以造型严谨、普遍应用古典柱式以及内部装饰多彩奢华为特点,其园林也是世界上著名园林之一。

2.故宫和凡尔赛宫的对比2.1对称式的仪式舞台—凡尔赛宫和故宫在空间布局上的比较规模宏大、装饰豪华是中西宫殿建筑的一个突出特点。

中国的宫殿建筑群通常采用院落式布局,围绕鲜明的中轴线使主次建筑依次排列,秩序严格、层次分明,表现了建筑的等级观念和皇权至上的威严气势。

帝王处理政务的殿堂总是在宫城的前面,称为“前朝”;生活起居部分在后面,称为“后寝”或“后宫”。

这种前朝后寝的布局是中国历代皇宫的基本格局。

凡尔赛宫也是清晰的对称格局,但在结构设计上强调了建筑整体的连通,而不是院落式的组合。

“居中为正“在两种园林建筑中均有反映。

凡尔赛宫约六百余公顷,由“宫”和“苑”两个部分构成,十分强调中轴线,但它却与故宫中轴线不同,虽然其布局构思的本意均是强调王权,但两者的表现方法却不尽相同:凡尔赛的中轴线是一条子宫殿中央往西延伸长达二公里的林荫大道,通过两侧大片的树林将其衬托得极为宽阔;而故宫着重以中轴线为主的对称式布局,主要建筑沿中轴线布置,且四周围合成大院落,最终形成了中轴线上以建筑为主体的格局。

以凡尔赛宫和拙政园为例,论述中外园林的不同凡尔赛宫宫殿为古典主义风格建筑,凡尔赛宫外立面为标准的古典主义三段式处理,即将立面划分为纵、横三段,建筑左右对称,造型轮廓整齐、庄重雄伟,被称为是理性美的代表。

其内部装潢则以巴洛克风格为主,少数厅堂为洛可可风格 .正宫前面是一座风格独特的“法兰西式”的大花园,园内树木花草别具匠心,使人看后顿觉美不胜收。

而建筑群周边园林亦是世界著名。

它与中国古典的皇家园林有着截然不同的风格。

它完全是人工雕琢的,极其讲究对称和几何图形化。

如果凡尔赛宫的外观给人以宏伟壮观的感觉,那么它的内部陈设及装潢就更富于艺术魅力,室内装饰极其豪华富丽是凡尔赛宫的一大特色。

500余间大殿小厅处处金碧辉煌,豪华非凡:内壁装饰以雕刻、巨幅油画及挂毯为主,配有17、18世纪造型超绝、工艺精湛的家具。

大理石院和镜厅是其中最为突出的两处,除了上面讲到的室内装饰外,太阳也是常用的题目,因为太阳是路易十四的象征。

有时候还和兵器、盔甲一起出现在墙面上。

除了用人像装饰室内外,还用狮子、鹰、麒麟等动物形象来装饰室内。

有的还用金属铸造成楼梯栏杆,有些金属配件还镀了金,配上各种色彩有大理石,显得十分灿烂。

天花板除了象镜厅那样的半圆拱外,还有平的,也有半球形穹顶,顶上除了绘画也有浮雕。

宫内随处陈放着来自世界各地的珍贵艺术品,其中有我国古代的精品瓷器。

凡尔赛皇宫喷泉里有1400多个喷水池,它们用掉的水比整个巴黎还要多,而那时巴黎人经常因为缺水而得病,许多人本来只要再多给一两滴水就能救活。

国王的30000名士兵建造了14个巨型水论、200多个水泵组成的一个大机器,可以从塞纳河向喷水池里输水,不过这台机器经常会出现故障。

拙政园位于苏州市娄门东北街178号,占地60亩,是一座始建于公元十五世纪初的古典园林,是江南古典园林的代表。

经过几百年的苍桑变迁,现存建筑大多为太平天国及其后修建,但明清旧制大体尚在,拙政园仍保持着平淡疏朗、旷远明瑟的明代风格,被誉为“中国私家园林之最”。

巴黎凡尔赛宫与北京故宫的建筑美学之比较作者:宋婵月来源:《速读·上旬》2018年第06期摘要:巴黎的凡尔赛宫与北京的故宫在很多方面都存在着不同之处,包括其建筑材料与架构、空间布局以及装饰色彩等等方面,本文就从宏观的角度出发,试图比较法国凡尔赛宫与北京故宫之间的差异和共性之处,进而比较中法两个国家的文化异同。

关键词:巴黎;凡尔赛宫;北京;故宫长期以来,巴黎的凡尔赛宫是法国的建筑代表,而北京的故宫则是中国的建筑代表,这两个建筑具有典型的建筑美学研究意义,对此,笔者就从美学的角度出发,试图去比较研究巴黎的凡尔赛宫与北京故宫之间这两所代表着人类文明的宫殿建筑,以期本文的研究内容能够给人们以美学的全新启示,以期这些启示能够推动当代建筑进一步发展。

一、巴黎凡尔赛宫与北京故宫的基本简介法国巴黎的凡尔赛宫坐落于距离巴黎二十千米左右的凡尔赛城,该建筑由哈尔都安和勒诺特色、勒沃等著名的设计师精心设计,并于一六六一年就开始施工,在一六八九年之时建筑竣工。

法国巴黎的凡尔赛宫作为法国最为典型的早期古典主义建筑,其建筑普遍使用的建筑材料就是古典的柱子,它具有造型严谨的特点,同时内部又具有繁多的装饰,给人遗留下奢华的印象,法国巴黎凡尔赛宫园林同样也是世界著名的建筑园林之一,具有美学的特点。

相比之下,我国的北京故宫则在公元一四零六年就开始建筑了,阮安、蔡信等都参与了建筑的设计,而陆祥、荆祥等人都参与到了建筑的施工之中。

故宫又被人称之为紫禁城,目前来讲,北京故宫是世界上保存最为完整的古代宫殿建筑,同样也是世界上由木构架构造的规模最大的宫殿。

北京故宫的风格独特、规模宏伟、建筑辉煌,是世界上极为罕见的宫殿建筑。

客观来讲,北京故宫尽管是封建皇权的代表,然而它却能够很好的反映中国古代文明,在世界建筑文化史上具有极其重要的地位。

二、巴黎凡尔赛宫与北京故宫的建筑美学比较分析(一)在空间布局方面的比较分析自从文艺复兴开始,宗教色彩的建筑便不再是西方古代建筑的主角,西方建筑风格逐渐转向贵族风格以及宫廷风格。

六北京故宫与巴黎凡尔赛宫课标要求:通过中西两大宫殿建筑的典型案例分析,了解中西传统宫殿建筑的基本特点与风格差异,学习鉴赏、评价建筑艺术。

重点难点:中西宫殿建筑在整体布局方面的不同特点,以及这种特点背后所蕴涵的民族历史文化观念。

知识归纳:1、中国宫殿建筑的整体布局特点:通常采用院落式布局,围绕鲜明的中轴线使建筑依次排列,秩序严格、层次分明,表现了封建的等级观念和皇权至上的威严气势。

2、在中国的宫殿建筑中,现存最完整的是北京明清时代的皇宫——故宫。

3、凡尔赛宫也是清晰的对称格局,但它在结构设计上强调了建筑整体的联通,而不是院落式的组合。

4、欣赏西方宫殿建筑就像欣赏一件雕塑作品,面对的是一个独立的完整形体。

而中国宫殿建筑的美,则是通过多个单体建筑之间的烘托对应、庭院之间的流通变化,显露出建筑的总体气势和空间变化5、斗拱:中国传统木结构建筑中的一种支撑构建。

处于柱顶、额枋与屋顶之间,主要有斗形木块和弓形肘木纵横交错层叠构成,其中,弓形短木称为“拱”,多层拱之间起衔接固定作用的方形小木块称为“斗”。

6、古典柱式:古希腊和罗马建筑中决定建筑形式的梁祝样式、比例和组合关系。

柱式包括台基、柱子(柱础、柱身、柱头)和檐部三部分。

各部分之间以及柱子的间距均以柱身底部直径为模数形成一定的比例关系。

在欧洲古典主义建筑中,这些比例关系被奉为建筑造型的典范。

7、拱券:又称圆券或洞券。

门窗、桥梁等建筑成弧行的部分。

它除起承受上部压力的作用外,还有造型的装饰作用。

8、补充:、建筑艺术是由空间和实体构成的艺术,是技术和艺术相结合的产物。

建筑艺术是一门综合性的艺术,在西方常常被列为各种艺术之首。

建筑艺术是一种相对持久的艺术。

当远古的绘画、音乐、文字等许多生活记录都湮灭无存的今天,却有许多古建筑遗迹依然矗立在大地上。

9、建筑艺术有独特的特征:(1)科学性(2)适用性(建筑是居住的机器)(3)艺术性(建筑是凝固的音乐)(4)文化性(建筑是石头的史书)跟踪练习:一、填空1、在中国的宫殿建筑中,现存最完整的是北京明清时代的皇宫——()。

凡尔赛宫现代文阅读答案(精选9篇)篇1:凡尔赛宫现代文阅读答案1.宏伟壮观的凡尔赛宫的内部陈设和装潢富于艺术魅力。

(共2分。

意对即可)2.⑴ 一方面表明无论是透过拱形窗门,还是从与之相对的镜墙中,都可以看到花园中的美景,说明镜廊的艺术性;另一方面表明这不是真的,是一种感觉。

⑵ “仅”体现了说明语言的准确性。

因为它表明凡尔赛宫的参观人数与巴黎市中心的埃菲尔铁塔相比并不是最多的,而是排在第二。

(共4分。

各2分) 3词语:豪华非凡、美不胜收、异曲同工之妙等;情感态度:喜欢、赞扬、惊叹。

(共3分。

词语1分,情感2分,意对即可)4.C。

(2分)5.提示:结合具体内容写作,注意句意的层次。

(共3分。

意对即可,编造内容或句意混乱要扣分)高效读书的10种方法和技巧•一、通读法不明思议,通读法就是什么什么书都看一遍,通常刚入门的人都会这样,不知道读什么好,就拿起什么就读什么。

如果你也遇到这样的情况,不妨像秋叶大叔一样,反复读几本相对结构化、体系化的关于某一领域框架和业务的入门经典书,反复读,读透了,某个领域的方法论就有了。

二、图读法图读法的意思就是利用思维导图把书本中的框架提取出来,图读法不仅可以开动左脑,发挥提炼抽象概念的逻辑思维能力,也开动了你的右脑,在画思维导图的时候发挥你的形象化表达和展示能力。

三、逆读法:“传道书”的读法“传道书”是作者貌似很专业,很大咖,或者提出的观点很有名但其实有偏颇的书。

读这些书可以反着作者的观点来说。

但读之前最好学点批判性思维的方法。

才能看的时候看出冲突,哪些逻辑是错的。

四、目标阅读法有些同学总是疑惑自己阅读时总是注意力不集中。

你不妨试试目标阅读方法,比如读《三国演义》这本小说,你专看赵云的一些章节片段,再专挑张飞的一些片段来看,这样有目标的阅读,读一本书,书自然就浮凸起来。

五、由厚到薄读一些专业书籍,可以采用肢解和综合的方法。

书变厚:一本书,当未读之前,你会感到,书是那么厚,在读的过程中,如果你对各章各节又作深入的探讨,在每页上加添注解,补充参考材料,那就会觉得更厚了。

凡尔赛宫与故宫的建筑艺术对比

明代永乐年间建成的北京紫禁城与法国国王路易十四所建的凡尔赛宫,一个是中国古代宫殿建筑艺术与技术的集大成者,一个是17世纪以后数百年中法国乃至欧洲及其殖民地各国宫殿建筑辉煌的样板,同为两个世界著名的宫殿式建筑,自然免不了被世人拿来作比较,今天我们主要要看的就是这两个宫殿在建筑艺术方面所存在的差异。

当然,我们要了解他们在建筑艺术上的差异,首先就应该了解这两个宫殿的形成背景。

作为绝对君主专政制度的象征,二者的产生也具有相似的背景。

明代初期,太祖朱元璋废除了秦汉以来延用了千余年的宰相制,整个国家的政权军权集中于皇帝一人手中形成了中国历史上少见的高度集权的君主体制。

明成祖朱棣作为一个以武力夺取帝位的皇帝,将都城由南京迁至北京时,为了标示自己的正统地位,在紫禁城皇宫的规划设计上,也处处以体现天子授命于天、君权神授之观念为要。

致使北京紫禁城皇宫无论在整体规划还是单体设计上,都强烈地体现着君权神授这一宗旨。

使紫禁城成为天子正统地位的绝对象征17世纪的法国是西方历史上君主制度空前强大的时期,文艺复兴使人们重新发现了自身的完美和思想的力量,确立起以人为中心的世界观和价值体系。

人的力量逐渐壮大,文明的领域也从壁垒森严的中世纪城镇扩展到广袤无垠的大自然中。

这一时期由于欧洲自然科学的发展对思想领域产生了极深刻的影响,出现了以培根和霍布士为代表的唯物主义经验论和以笛卡尔为代表的唯理论。

理性受到绝对的尊崇,数学和几何学成为一切知识的基础在艺术领域,笛卡尔也推崇理性的规则和标准强调结构的明晰和逻辑。

17世纪下半叶法国成为欧洲大陆最为强大的中央集权的君主国家。

绝对君权的政治体制使得唯理主义成为意识领域的主流。

君主专政被认为是最能体现秩序和理性的社会体制。

在这样的社会政治和文化背景下古典主义建筑风格得到了推崇和发展。

起源意大利的城市设计思想因其具有系统化的组织结构、强烈的向心性和辐射感,被认为是绝对君权的有力象征。

在当时法国的城市和建筑中得到了充分的体现。

法国人在17世纪的一系列建设均标志着人类开始在宏大尺度上将文明与自然结合成为具有中心感和系统性的结构整体。

在这种思想指导下兴建的凡尔赛宫及其园林可谓是这一规划设计思想的杰出代表。

了解了这两座宫殿的形成背景,我们就更容易理解他们在建筑艺术上所产生的差异。

中国历代宫殿设计均十分注重”象天立宫”的思想,以此象征君权”授命于天”明代宫殿称紫禁城,即象征天帝居住的”紫宫”禁地,这种思想反映在具体设计手法上,则表现为注重礼制秩序与万物皆分阴阳的布局。

紫禁城宫殿布局分两大部分:南部为外朝,是皇帝临朝问政和举行国家重大庆贺典礼的地方,建筑雄伟庄重,空间疏朗开阔,突显阳刚之气;北部为内廷,是帝后嫔妃居住的生活区,建筑为许多庭院的组合,布局紧凑而富美感,尤显阴柔之氛。

为了使外朝更显雄伟,在紫禁城南部中轴线上又建了大明门、承天门、端门,其两侧由奉天门开始又配置了两条外朝的辅助轴线——文华殿、武英殿,形成三条轴线,从数的象征上表达外朝的阳气。

由于内廷属阴,故文华、武英殿二条轴线并不贯穿进去,而设置了东、西六宫及五所等建筑。

紫禁城所有宫殿建筑的布置均以南向为主导,南北轴线为中枢,外加左辅右弼的文华、武英殿为副轴,形成了以太和殿为中心,象征“北辰居其所而众星拱之”之寓的布局,使这一庞大的建筑体系在重重围合中完美表达出儒学的礼制秩序,将宫殿衬托得极其巍峨、富丽、壮观。

凡尔赛宫的发展开始于1661 年建筑师路易.勒伏对于路易十三狩猎庄园的加建。

庄园被要求加以保留,并在南、北、西三面贴上一圈新建筑,形成了一个巨大的近似方形的体块,作为皇帝与皇后居住和工作的场所。

最初的庭院依旧向东敞开,此后又被改造成大理石院。

后来,三合院的南北两翼又向东延长,在其东面接建了两座服役房屋,形成了进深很大的前院。

宫殿的立面由爱奥尼柱和壁柱及高大的柱楣上层组成。

稍后,当整个政府与宫廷搬来后,又增加了向南、向北绵长的两翼,作为王子们及宫廷贵族和官吏们居住与办事场所,并设有

一所教堂和剧院。

它们的西立面同中央部分的西立面一致,在设计上重复着相同的立面母题。

总长度则超过了400 m。

显然在这里,延伸已成为基本的主题,建筑物也由此成了一个简单的重复的系统。

纵横三段的古典比例控制着整个立面,在两个壁柱之间是撑满整个开间的、冠以券顶的窗户。

这些高大的法国式窗户与纤细的爱奥尼柱式相结合,使得整条立面有如一排透明的格构。

诺伯格-舒尔兹认为凡尔赛宫殿由此具有了玻璃房屋的特征,成为联系哥特时期的透明结构和19世纪钢结构玻璃建筑的伟大作品。

在凡尔赛宫殿的室内设计中,也采用了大量巴洛克式手法,在古典比例的控制下透露出动感和变幻。

凡尔赛宫中最主要的、举行重大仪式的镜厅,在室内同西面窗子相对的东墙上安装了17面大镜子,并以白色和淡紫色大理石贴墙面,科林斯壁柱的柱头上以展开双翘的太阳为主要装饰母题,喻示太阳王路易十四。

总之,紫禁城的布局从整体而言是一个富于礼制涵义的院落集合。

与之相比,凡尔赛宫的营建过程可谓是在古典比例控制下的立面格构的累积与延续。

紫禁城的设计自始至终以象征手法表达帝王至上的主题,注重宫殿严密的礼制规范与内涵。

凡尔赛宫在设计上则注重建筑立面整体的延续性,借助优雅、明晰的古典格式表现绝对的秩序和理性的光辉。

与紫禁城一致的是,凡尔赛宫在内部功能的排布与划分上亦十分清晰、明确、主次有别。

但并无强烈的礼制观念和方位上的主从次序。

而在园林的规划与设计上两者又存在着很大的差别。

作为自然山水式园林的代表,中国古典园林一直以来以表现自然意趣为目标,力避人工造作的气氛。

追求和遵循写仿自然的指导思想,以达到“虽由人作,宛自天开”的境界。

作为西方古典园林的代表,凡尔赛宫的花园设计则是将古典主义的形式原则及巴洛克设计的动感与开放、延伸的特点灌注于园林艺术之中,从而产生出规矩严整、对称均齐的人工秩序化的自然图景。

一、不同的设计思想

如前所述,中国古典园林追求与自然的融合,力求变化和以象征的方式展示自然的本质。

皇家园林作为帝王寄情山水,在自然之中寻求精神慰藉之所,也体现出中国园林写仿自然的造园基本准则。

如故宫御花园虽然因宫城内布局、用地受局限而采用左右对称的规整宫廷模式布局,但仍在端庄严整之中力求变化,虽左右对称却并不完全均齐,水池花木的配置也较自由随宜,因而在总体上于严整之中仍富有浓郁的园林气氛。

而紫禁城外西侧的大内西苑则面积广阔,景界开敞,保持了园内原有的树木蓊郁的景观和疏朗的布局。

并以仙山琼岛与田园风光的模拟来表达“移天缩地在君怀”的象征意义和顺应自然、融于自然的传统哲学思想。

凡尔赛宫的花园则是由纵横交错的轴线系统控制。

有明确的中心、次中心及向四处发散的放射性路径。

这些笔直的轴线和园路将人们的视线引向远方,向心、开放、具有无限的伸展性。

整个园林突出地表现出人工秩序的规整美,反映出控制自然、改造自然和创造一种明确的几何秩序的愿望。

17世纪的西方造园家认为:人们所能找到的最完美的东西都是有缺陷的,如果不去加以调整和安排得整齐匀称的话。

自然本身并不美,只有经过理性的加工,才有“美的自然”。

这种用理性、明晰的几何秩序改造自然的造园思想与中国园林顺应自然、师法自然的创作意匠可谓大相径庭。

二、对造园要素的不同处理

紫禁城中的园林在对造园要素如水、石、树木、花草的处理上均以自然形态为主。

池岸不求规整但求曲折有致,花木配置随意之中寓匠心。

凡尔赛宫花园中则不但水池池岸呈规整几何形状,布置对称,而且道路两边的树木也修剪平整,尤如屏风;花圃中的花草均组合成整齐的几何图案,处处显示人工秩序与整齐的美感。

至于园中建筑物,在紫禁城园林中数量较多,因此设计重在建筑环境中再现自然;大内西苑则因占地较广而侧重表现自然本身,建筑物仅作为配角点缀于环境之中。

凡尔赛宫花园

中建筑的数量不多,但均是其所在区域的几何中心,占据突出统率地位,如大小特里阿农宫及环形长廊等。

另外,故宫园林中十分注重运用文字形式如利用景题、对联等来抒发传达审美信息,它将文学艺术与造园艺术完美结合起来,这是凡尔赛宫乃至整个西方园林所没有的独特手法。

三、不同的视线设计

中国园林忌直宜曲,对视线的设计提倡步移景异,曲折变化,在有限的范围内创造无限的空间。

紫禁城园林运用各种手段或遮蔽、或引导来组织视线。

如故宫御花园在视线前端设置牌坊、照壁或假山石等,使人不能一眼观尽园中景物,从而在行进中产生峰回路转之感。

而以凡尔赛宫花园为代表的西方规则式园林在视线设计上力求畅通,其轴线路径均呈笔直延伸,极少阻挡或尽端。

为了使这种延伸感得到更为彻底的表现,起伏的地形被改造成一系列平整的台面,大面积映射的水面也强化了这种感觉,这种在中心控制之下,向广阔区域无限延展的结构赋予园林强有力的控制力和开放性,这是巴洛克时期皇家园林的突出特征。

与中国园林的围合、遮蔽、曲致、幽远形成了鲜明的对比。

因此可见、东西方对待自然环境的不同态度及由此形成的不同的认知模式,使这两座王宫花园诸多方面形成显著差异。

题目:凡尔赛宫与故宫的艺术比较姓名:俞新星

学号: 2 1 4 1 0 0 1 3 8

系别班级:建筑学 103。