专题三——正确使用熟语(侧重成语)

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:2

正确使用熟语(含成语)一、高考命题探究(一)、命题规律熟语是2004年考试大纲新增考点。

2004年以前该考点以考查成语的运用为主。

考查成语一般采用填空和选择两种题型。

1994、1996、1998三年采用的是选择填空的题型,考查容易混淆的近义成语;而1999年、2000年、2001年三年夏季高考语文卷和2000年、2001年、2002年三年的春季高考全国语文试卷中采用选择辨析题型,并都要求选择正确项。

2004年新增一种题型即给公语境要求填写恰当的熟语,如甘肃卷、琼桂陕藏蒙卷。

选择辨题型的特点在于要求直接辨析成语在句中运用恰当与否,没有提供可作比较的两者。

这就对考生了解成语词义,掌握辨析方法,理解和把握语境的要求更高。

(二)、命题趋势熟语作为2004年高考新增加的内容,它的出现无疑是给我们一个信号;中学生必须进一步走向生活。

同时高考新增的内容往往在两三年之后趋向“成熟”。

成语运用题在高考中属必考题,从1992年至2001年的全国高考,直到2003年的春季高考中,均有一道成语的运用题。

而且命题重点往往落在成语使用不当的四个方面:对象搞错、望文生义、语境不合、褒贬。

要特别注意的是2004年高考增加了“熟语”的考试内容。

二、知能分类详析(一)关于熟语“熟语”主要包括成语、惯用语、谚语、格言、歇后语等。

1、惯用语。

惯用语是口语中短小定型的习惯用语。

例如:铁公鸡、抬轿子、戴高赗、定调子、一锅端、开绿灯、走过场、碰钉子、导火索、替罪羊、跑龙套等等。

惯用语以三字格为主多数含贬义。

2、谚语。

谚语是群众口头上流传的通俗语而含义深刻的固定语句。

例如:(1)早霞不出门,晚霞行千里。

(2)冬吃萝卜夏吃姜,不劳医生开药方。

(3)三百六十行,行行出状元。

(4)留行青山在,不怕没柴烧。

(5)众人拾柴火焰高。

谚语是有关自然现象、农业生产、保健卫生及社会生活方面的经验总结。

其中农谚多带地域性。

3、格言。

格言是具有哲理的言简意赅的语句。

《考试大纲》要求:正确使用词语(包括熟语),能力等级为d。

熟语是固定词组的总和,它包括成语.谚语.俗语.格言.歇后语和惯用语。

显然,对熟语的考查是引导中学生走向生活的一条重要途径。

从近几年各地考题来看,对熟语的考查,除了那些实用性强.流传性广的惯用语.歇后语.俗语外,重点还是常见成语的使用,难点在误解词义的成语和容易误解色彩与适用范围的成语等。

对这一考点的复习,要注意以下几点:一.逐字解释成语,运用成语结构特点把握成语大意,但要注意不能望文生义;二.注意成语潜在的感情色彩;三.要注意成语的使用范围和搭配对象;四.弄清所用的成语的前后语境,尽可能找出句中相关联的信息。

从全国各地的情况来看,熟语是2004年考试大纲重新定位的考点。

2004年以前该考点绝大部分是考查成语。

2004年以来,除了那些实用性强.流传面广的惯用语.歇后语.俗语外,考查的重点还是常见成语的使用。

近几年高考语文卷中,2006年没有考查熟语的运用,2004.2005.2007.2008年都是考查的成语的运用。

2009年扩大范围,北京卷考查熟语的运用。

高考熟语(包括成语)考查的题型一般是判断句子中加点熟语运用的正确与否。

正确使用熟语意味能准确理解熟语的本义.引申义.比喻义,并能恰当运用。

试题往往将正误选项杂陈,这就需要具备结合特定语境辨析熟语的能力。

a.邻里之间的是非大多是由日常生活中的一些琐屑小事引起的,不必寻根究底,你们还是大事化小.小事化了吧。

b.身处春秋鼎盛的时代,我们这些身强力壮的青年应该奋发有为,积极向上,刻苦学习,为国家和社会多作贡献。

d.今年有四到六成的作品流拍,成交总额同比减少一半,这说明以往超过底价数十倍成交的火爆场面已明日黄花。

【答案】b【考点】考查成语的选用,能力层级为d级。

【思路分析】成语的运用要靠平时多积累。

熟记其意义和用法。

另外还要注意适用范围和对象(如“明日黄花”.“春秋鼎盛”)是否准确,感情色彩是否得当,与语境是否矛盾或重复,是否有语法错误等,切忌望文生义,并注意一词多义现象。

第三讲正确使用成语(熟语)纵观这些年的高考成语题,我们可以发现,无论是数量上的小幅增减,还是题型上发生的微妙变化,都万变不离其宗。

一是成语的考查重点依然没变:感情色彩的误用,望文生义,适用对象弄错,具有双重含义的成语,语境或逻辑错误等。

二是解题方法依然没变:只要我们准确地掌握了成语的意义和用法,掌握了常见的成语错误类型,答题时联系语境,综合思考,就能准确做出判断。

讲练结合:从九个角度判断成语误用角度一注意关键字词,防范“望文生义”成语具有结构的稳定性和意义的整体性,其含义是约定俗成的,而且大多源于典故,需要我们溯本求源,加之有些成语中的语素还含有古义,这就增加了某些成语理解上的难度。

如果不仔细辨析,一瞥而过,只是按照字面意思来理解成语的含义,就可能造成望文生义的错误。

【应对策略】1.掌握引申。

有不少成语的词义后来被引申了,但它的本义在现代汉语中基本不用了,命题者故意错用本义义项,让考生望文生义。

如“望梅止渴”原意是梅子酸,人想吃梅子就会流涎,因而止渴。

后比喻愿望无法实现,用空想或假象安慰自己。

2.区分古今。

要以“古”论古,不要以“今”论古。

成语大多数出自古代典籍,自有它的本来含义,不要用今天的某些词义推断它,如果理解错了,必然造成望文生义。

比如“侧目而视”,形容憎恨或又怕又愤恨。

只想到今义是斜着眼睛看,而忘了古义是因为害怕而斜着眼睛看,那就会用错。

3.区分一字之差的成语。

不理解成语中的关键语素,就会望文生义。

比如“文不加点”,其中的“点”不是指“标点”,不能把整个成语意思理解成“写文章不加标点”,而是指“涂上一点,表示删去”,成语意思是“写文章很快,不用修改就写成了”。

又如:“不孚众望”中的“孚”意为使人信服,而“不负众望”中的“负”意为辜负。

“无微不至”指待人细致周到,体贴入微,褒义;而“无所不至”指做事无法无天,到处干坏事,贬义。

“无所不为”指什么坏事都做得出,贬义;而“无所不能”则指什么事情都会做,褒义。

2017年高考语文备考艺体生百日突围系列专题13 正确使用熟语(包括成语)(含解析)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2017年高考语文备考艺体生百日突围系列专题13 正确使用熟语(包括成语)(含解析))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2017年高考语文备考艺体生百日突围系列专题13 正确使用熟语(包括成语)(含解析)的全部内容。

专题13 正确使用熟语(包括成语)☞基础勤梳理名篇名句不离口1.古人写文章常常借古讽今。

杜牧《阿房宫赋》:“,,非秦也;族秦者秦也,非天下也。

”借秦灭亡的教训批评唐敬宗广建宫室。

2.通过阿房宫的兴毁提示秦王历史教训,文中说:“秦人不暇自哀,而后人哀之; ,。

”3.不吸取经验教训让人痛惜,正如杜牧《阿房宫赋》中说:“,亦使后人而复哀后人也.4.《赤壁赋》形容洞箫声“其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉, ,。

”这都是通过音乐引起想像,运用一系列比喻描写听者的感受。

5.苏轼《赤壁赋》中的“白露横江,水光接天,纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

“”的诗句,发出了人生短暂的浩叹。

易错成语勤温习1.“书山有路勤为径”,在知识爆炸的今天,我们更要努力攀登书山,而不能高山仰止。

(“高山仰止”意为像仰望高山那样,对伟大人物表示仰望和崇敬。

其中的“止”是助词,无义;“仰止”即仰望、向往。

而人们又很容易将“止”当作停止来理解。

)2.今年初上海鲜牛奶市场燃起竞相降价的烽火,销售价格甚至低于成本,这对消费者来说倒正好可以火中取栗。

(“火中取栗":语出法国寓言《猴子和猫》,比喻受人利用,冒了风险,吃了苦头,却没有捞到好处。

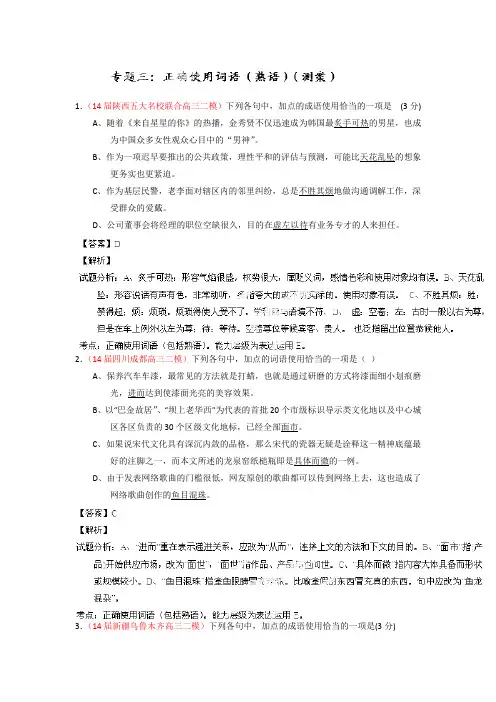

1.(14届陕西五大名校联合高三二模)下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是(3分)A、随着《来自星星的你》的热播,金秀贤不仅迅速成为韩国最炙手可热的男星,也成为中国众多女性观众心目中的“男神”。

B、作为一项迟早要推出的公共政策,理性平和的评估与预测,可能比天花乱坠的想象更务实也更紧迫。

C、作为基层民警,老李面对辖区内的邻里纠纷,总是不胜其烦地做沟通调解工作,深受群众的爱戴。

D、公司董事会将经理的职位空缺很久,目的在虚左以待有业务专才的人来担任。

2.(14届四川成都高三二模)下列各句中,加点的词语使用恰当的一项是()A、保养汽车车漆,最常见的方法就是打蜡,也就是通过研磨的方式将漆面细小划痕磨光,进而达到使漆面光亮的美容效果。

B、以“巴金故居”、“坝上老华西"为代表的首批20个市级标识导示类文化地以及中心城区各区负责的30个区级文化地标,已经全部面市。

C、如果说宋代文化具有深沉内敛的品格,那么宋代的瓷器无疑是诠释这一精神底蕴最好的注脚之一,而本文所述的龙泉窑纸槌瓶即是具体而微的一例。

D、由于发表网络歌曲的门槛很低,网友原创的歌曲都可以传到网络上去,这也造成了网络歌曲创作的鱼目混珠。

3.(14届新疆乌鲁木齐高三二模)下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是(3分)A、蛇年春晚上,国际巨星席琳·迪翁与中国民歌天后宋祖英合唱了中文版的《茉莉花》,可谓鸾凤和鸣,让所有观众得到了高稚的、美的享受。

B、诺贝尔奖不是功劳簿,更不是终身成就奖,它本应激励精英们不断探索,但是个别得过奖的作家后来创作的作品,竟到了不忍卒读的程度。

C、他们熬着通宵买回的只足一张薄薄的车票,虽然筚路蓝缕,但那张薄薄的车票承载的不仅仅是在外一年的乡愁,更多的是对于团圆的期盼。

D、朝鲜在北部地下核试验场悍然进行了第三次地下核试验,虽然美韩此前宣称可能以特殊方式遏制朝鲜进行核试验,但终因投鼠忌器而作罢。

4.(14届浙江宁波十校联考高三二模)下列各句中,加点词语使用不恰当的一项是A、有的人穷到活不下去的时候,会丢了廉耻没了尊严,一个馒头,一餐饭,都可以让人纡尊降贵。

正确使用词语(含成语、熟语)-2023试题解析2023年高考全国甲卷语文1. 阅读下面的文字,完成下面小题。

事有凑巧,在不同的时间和不同的地方,我听见过三位老师讲“破釜沉舟”这个成语。

第一位教师是这样讲的:“‘破釜沉舟’表示坚决的意思。

做事一定要坚决。

无论做什么,只要是正当的、应该做的事,就必须抱定只许前进而不许后退、只许胜利而不许失败的决心,只有这样才能得到成功。

如果(),工作还没开始就准备下失败的退路,那样一定不会成功。

①当然,②前进的目的必须正确。

③在这一点上,④我们不能跟古人相提并论。

由于时代的局限,古人,尤其是封建统治阶级的人,做事的目的在今天看来很多是成问题的,下定决心做好事是应当的,如果坚决做坏事,那就不应当了。

”第二位教师是另一种讲法,他说:“‘釜’就是锅,‘舟’就是船。

‘破’和‘沉’都是动词。

‘破釜’是‘使釜破’的意思,也就是把锅砸碎;‘沉舟’是‘使舟沉’的意思,也就是把船凿沉。

这样用法的动词叫作‘使动词’。

同是做饭的工具,古代叫‘釜’,现代叫‘锅’;同是水上运输工具,古代叫‘舟’,现代叫‘船’;这是古今词汇的演变。

像古代叫‘冠’,现代叫‘帽子’,古代叫‘履’,现代叫‘鞋’,都是这种情形。

曹植《七步诗》里有‘豆在釜中泣’的句子,_____________________,这里的‘釜’和‘舟’跟‘破釜沉舟’里的‘釜’和‘舟’意思相同。

”第三位教师讲得比较简单,话说得比较少。

他这样讲:“项羽渡河进攻秦朝的军队,渡河之后,把造饭的锅砸碎,把船凿沉,断了自己的退路,以示有进无退的决心,终于把秦军打败了。

后来大家就用‘破釜沉舟’这个成语表示下定最大的决心,不顾任何牺牲的意思。

”将下列俗语填入文中括号内,恰当的一项是()A. 干打雷不下雨B. 又吃鱼又嫌腥C. 前怕狼后怕虎D. 首尾不能兼顾[知识点]熟语(含成语),语句复位[答案]C[解析]1.本题考查学生正确使用熟语的能力。

A. 指只有声势而没有实际行动。

正确使用成语(熟语)一、考点介绍《考试大纲》要求:正确使用词语(包括熟语),能力等级为D。

熟语是固定词组的总和,它包括成语、谚语、俗语、格言、歇后语和惯用语。

显然,对熟语的考查是引导中学生走向生活的一条重要途径。

从近几年各地考题来看,对熟语的考查,除了那些实用性强、流传性广的惯用语、歇后语、俗语外,重点还是常见成语的使用,难点在误解词义的成语和容易误解色彩与适用范围的成语等。

对这一考点的复习,要注意以下几点:一、逐字解释成语,运用成语结构特点把握成语大意,但要注意不能望文生义;二、注意成语潜在的感情色彩;三、要注意成语的使用范围和搭配对象;四、弄清所用的成语的前后语境,尽可能找出句中相关联的信息。

二、名校试题1.(安徽省皖南八校2008届高三年级第一次联考试题,语文,2)下列各句中,加点成语使用不恰当的一句是()A.从当前来看,入世对中国教育的影响更多地表现为波澜不惊的悄然变革,无视或忽略不计显然会贻误发展机遇,明智的做法应该是未雨绸缪。

B.经过这么长时间的宣传,老百姓对成龙和李连杰主演的电影《功夫之王》早已耳熟能详了。

昨天,这部众人期盼已久的电影终于和大家见面了。

C.原本想在上海滩遏止住连败的颓势,但积重难返的防守问题又让自己和伤口被撒了把盐——三连败,这就是力帆昨天下午在上海浦东体育场的遭遇。

D.德国近三年来失业率持续走高,10月份失业人数猛增,比上月增加2.2万人;政府劳动就业和社会保障部门面对方兴未艾的失业势头也束手无策。

2.(山东省青岛市2008年高考一模试题,语文,4)下列句子中,加点成语使用恰当的一句是()A.由于竞争激烈,一些公司出现了优秀员工跳槽的现象,这对那些人力资源本不丰厚的公司来说,无异于釜底抽薪,必将影响到公司的发展。

B.一个人如果总是在约束下生活,就会少一分天真,少一分自由。

我愿我的生活是挥洒自如的,如行云般随意舒卷。

C.社会上有一些人禁不住毒品暴利的诱惑,义无反顾地走上了制造、贩卖毒品的道路,他们最终将会受到法律的制裁。

专题三:正确使用词语(包括熟语)一、考纲解读《考试大纲》对本部分的要求是:正确使用词语(包括熟语)。

1、所谓正确使用,是所用熟语的含义,适用范围,语义的轻重,感情色彩及语体色彩等都要与句子所表达的意思相协调。

2、熟语是固定词组的总和,它包括成语、谚语、歇后语和惯用语等。

二、熟语使用不当类型详解(以成语为例)(一)对象使用不当(认清对象,不可张冠李戴)成语均有其特定的适用对象,有的成语只适用于描述特定的人或事,有的只适用于特定的物,有着特定的“方向性”。

例句:每当我提出一个问题时,我总会把眼神转向他,一种非常温柔期待的眼神。

我的问题不难,又在提问时加了许多的暗示,答案几乎是呼之欲出....。

(呼之欲出:形容画面非常逼真,似乎叫他一声就会从画里走出来,也形容文艺作品中人物刻画的十分生动,对象为文学、绘画,不能说答案)常见的易用错对象的成语:敝帚自珍汗牛充栋青梅竹马两小无猜举案齐眉巧夺天工豆蔻年华车水马龙万人空巷(二)望文生义(掌握含义,不可主观臆断)望文生义,即只按照字面意思来理解成语的含义。

有些成语有本义和引申义(比喻义)两个意思,但是在语言发展变化的过程中,它的本义消失,只保留的引申义(比喻义)。

例句:去年暑假,妈妈领我去桂林,那里的行云流水....,让人感到美不胜收。

(行云流水,形容文章、唱歌等像飘着的云和流着的水的那样自然)例句:新课程标准要求我们在高中语文教学中努力贯彻新的教育教育理念,坚决摒弃那种不尊重学生的耳.提面命...式的教学方法。

(耳提面命:应指贴着或附着耳朵叮嘱他,表示教诲的殷勤恳切。

多形容长辈的教导热心恳切。

)常见的望文生义的成语:1、你应该和朋友合作搞这个课题,要知道三人成虎....,众志成城。

【“三人成虎”原指“城市里本无虎,但只要有三个人谎传市里有虎,听者就会以为真有虎了。

”后比喻流言惑众,蛊惑人心。

这里错解为“很多人在一起就像老虎一样力量强大”。

】2、我的态度很鲜明,对任何邪教的言论不赞一词....,对他们的行为深恶痛绝。

专题三——正确使用熟语(侧重成语)

一.激趣--成语误用示例:

请找出下面最近很火的一篇小学生作文中误用的成语并在原语段上修

改:

我的家

我家有爸爸妈妈和我,每天早上我们三人就分道扬镳,各奔前程,晚上又殊途同归。

爸爸是建筑师,每天在工地上指手画脚;妈妈是售货员,每天在柜台前来者

不拒;我是学生,每天在教室里呆若木鸡。

我们家三个成员臭味相投,家中一团

和气。

但我成绩不好的时候,爸爸也同室操戈,心狠手辣地揍得我五体投地;妈

妈在一旁袖手旁观,从来不曾见义勇为,有时甚至助纣为虐。

我每次考试成绩下来后,80分以下女子单打,70分以下男子单打,60分以下男女混合双打。

这就是我的家:一个充满活力的家!

老师评语:

这成语应用得老师也自叹不如!深表同情,你爸妈是打铁的,你是铁打的!答案:

分道扬镳

各奔前程

殊途同归

指手画脚

来者不拒

呆如木鸡

臭味相投

一团和气

同室操戈

心狠手辣

五体投地

袖手旁观

见义勇为

助纣为虐

网友“白叉子”修改后的上文:

我的家有爸爸妈妈和我三个人,每天早上一出门,我们三人就各自出发,晚

上又一起归来.爸爸是建筑师,每天在工地上挥汗如雨地指导工作;妈妈是售货员,每天在商店里宾客盈门;我是学生,每天在教室里认真学习.天天向上,我的家三个成员都志趣相投,家中和和气气,但我成绩不好的时候,爸爸苦口婆心地教育我,有时还恨铁不成钢地揍我一顿,,妈妈在一旁,默默无言地鼓励我.。