九年级历史上册第9课

- 格式:ppt

- 大小:242.50 KB

- 文档页数:11

历史九上的第九课笔记历史九上第九课笔记一、英国工业革命1. 工业革命首先在英国发生的根本原因是英国率先确立资本主义制度,为经济发展提供了制度保障。

2. 英国工业革命开始的标志是哈格里夫斯发明“珍妮机”。

3. 第一次工业革命中最重要的发明是瓦特改良蒸汽机,使人类进入“蒸汽时代”。

4. 第一次工业革命中轮船、火车的发明。

5. 第一次工业革命完成的标志是机器制造业的完成。

6. 第一次工业革命的影响:极大地提高了社会生产力,使人类进入“蒸汽时代”;新兴工业的出现,形成完整的工业体系;造成环境的恶化;英国成为“世界工场”;东方从属于西方,形成东方落后于西方的局面。

二、两次工业革命的比较1. 相同点:都创造了巨大的生产力,促进了经济的迅速发展;都引起了社会关系的巨大变化;都发源于欧洲。

2. 不同点:第一次工业革命有自由竞争过渡到垄断阶段,进而在一般垄断基础上形成国家垄断资本主义,资本主义国家从自由竞争过渡到垄断阶段进而在一般垄断基础上形成国家垄断资本主义,资本主义各国出现了垄断组织。

三、工业化国家的社会变化1. 人口增长:人口的增长是社会经济发展的重要表现之一。

随着工业革命的开展,工业化国家的人口数量迅速增长。

这主要是因为农业生产效率的提高,使得大量人口从农村迁移到城市,从而推动了城市化的进程。

2. 城市化:随着工业化的发展,越来越多的人涌入城市,这导致了城市化的进程加速。

城市的发展不仅带来了经济上的繁荣,也带来了社会和环境上的问题,如住房紧张、交通拥堵、环境污染等。

3. 社会结构变化:随着工业化的发展,社会结构也发生了变化。

传统的贵族和地主阶级逐渐衰落,而新兴的资产阶级和工人阶级逐渐崛起。

这导致了社会阶级的分化和社会矛盾的加剧。

4. 文化和社会生活的变化:工业化也带来了文化和社会生活的变化。

人们开始追求时尚和品味,消费观念和价值观念也发生了变化。

同时,教育、文化、娱乐等领域的快速发展也丰富了人们的精神生活。

九年级上册历史第九课笔记

以下是人教版九年级上册历史第九课的笔记:

第9 课:文艺复兴和新航路开辟

一、文艺复兴

1. 时间:14 世纪中叶到17 世纪初

2. 地点:开始于意大利,后扩展到欧洲其他国家

3. 根本原因:意大利资本主义经济的萌芽

4. 性质:资产阶级思想解放运动

5. 指导思想:人文主义(以人为中心,而不是以神为中心;提倡发扬人的个性,追求人在现实生活中的幸福)

6. 代表人物及其作品:

- 文艺复兴的“文学三杰”:薄伽丘(《十日谈》)、但丁(《神曲》)、彼特拉克(《歌集》)

- 文艺复兴的“美术三杰”:达·芬奇(《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》)、米开朗琪罗(《大卫》)、拉斐尔(《西斯廷圣母》)

7. 影响:推动了欧洲文化思想领域的繁荣,为欧洲资本主义社会的产生奠定了思想文化基础

二、新航路的开辟

1. 背景:

- 经济根源:商品经济的发展和资本主义萌芽的出现

- 社会根源:欧洲人对黄金和香料的需求

- 商业危机:奥斯曼土耳其帝国控制了东西方贸易的所有重要商道

- 客观条件:地圆学说的流行;指南针的应用;造船技术的进步

2. 过程:

- 迪亚士:到达非洲好望角

- 达伽马:到达印度

- 哥伦布:发现美洲新大陆

- 麦哲伦:环球航行

3. 影响:

- 积极影响:新航路开辟以后,欧洲和亚洲、非洲、美洲之间建立起了直接的商业联系,往来日益密切;世界开始连为一个整体,世界的观念也从此逐步确立起来;促进了欧洲资本主义的发展。

- 消极影响:欧洲国家走上了殖民扩张的道路,造成了亚非拉国家和地区的贫穷落后。

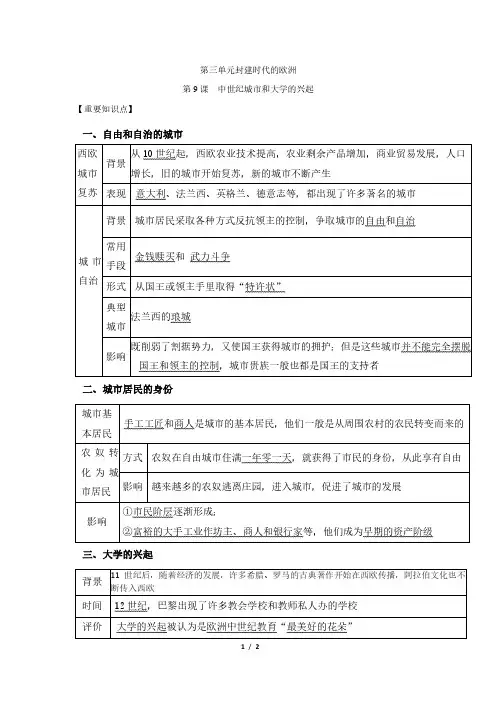

人教部编版九年级历史上册:第9课中世纪城市和大学的兴起教案一. 教材分析人教部编版九年级历史上册第9课《中世纪城市和大学的兴起》,主要讲述了中世纪时期,随着商业和手工业的发展,城市和大学逐渐兴起,促进了社会经济的繁荣和文化教育的发展。

本节课内容涉及城市的兴起、大学的发展以及相关史实,旨在让学生了解中世纪城市和大学兴起的历史背景、过程及其意义。

二. 学情分析九年级的学生已具备一定的历史知识基础,但对于中世纪城市和大学的兴起仍较为陌生。

通过本节课的学习,学生将更深入地了解中世纪城市和大学的历史地位及其对后世的影响。

在教学过程中,教师应关注学生的学习兴趣,激发学生探究历史的热情,引导学生主动参与课堂讨论。

三. 教学目标1.知识与技能:了解中世纪城市和大学兴起的历史背景、过程及其意义,掌握相关史实。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史的兴趣,增强民族自豪感,认识城市和大学兴起对后世的影响。

四. 教学重难点1.重点:中世纪城市和大学的兴起过程及其意义。

2.难点:分析中世纪城市和大学兴起的原因及其对后世的影响。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生独立思考,培养学生自主学习的能力。

2.合作探讨:学生分组讨论,提高学生的团队协作能力。

3.案例分析:通过分析具体史实,使学生更好地理解中世纪城市和大学的兴起。

4.图片展示:运用图片、地图等教学资源,帮助学生形象地了解中世纪城市和大学的发展。

六. 教学准备1.教材:人教部编版九年级历史上册。

2.教学资源:相关史实资料、图片、地图等。

3.教学工具:多媒体设备、黑板、粉笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要介绍本节课的学习内容,引导学生关注中世纪城市和大学的兴起。

2.呈现(10分钟)教师运用图片、地图等教学资源,展示中世纪城市和大学的发展情况,帮助学生形象地了解相关史实。

3.操练(10分钟)教师提出问题,引导学生结合教材内容进行思考,分析中世纪城市和大学兴起的原因。

第9课中世纪城市和大学的兴起一、学习目标•了解中世纪城市和大学的发展背景;•掌握中世纪城市和大学的兴起过程;•理解中世纪城市和大学的重要意义。

二、教学重点•中世纪城市的形成和发展;•大学的兴起和发展。

三、教学难点•城市和大学对现代社会的影响。

四、课前预习学生们在课前预习过程中需要了解以下内容:•中世纪城市的形成和发展;•大学的兴起和发展。

五、教学内容中世纪城市的形成和发展在中世纪,随着人口的增长和商业的发展,城市开始形成并不断发展。

城市的发展促进了交通和贸易的发展,并有助于政治和文化的交流。

中世纪城市的主要特征包括城市中心的广场、城墙、市场、教堂以及各种公共建筑。

城市的形成有以下几个方面的原因:1.商业发展。

商人需要交易联络,聚集在一起形成了城市。

2.农村人口的增加。

随着农业技术的发展,农业生产有了所得让更多人口生存和增加。

3.贵族的欲望。

许多贵族不愿意像以前那样采取传统的生活方式,更愿意向城市迁移,并建立城市贵族家族。

4.政治发展。

缺乏中央政府的管理,一些城市逐渐拥有了自治权并得到了市政府的支持和保护。

中世纪城市的发展过程中还面临着许多困难和问题。

城市内的治安问题成为城市劳动力的主要关注点。

同时,城市的扩张和人口不断增加导致城市内的住房问题加剧。

此外,城市贵族和城市居民之间的矛盾也日益加剧。

大学的兴起和发展中世纪大学的兴起和发展是欧洲文化史上一个重要的标志。

中世纪大学主要由神学、法学、医学、哲学四个学科构成,这四个学科也是中世纪大学的基础课程。

大学的兴起有以下几个原因:1.教会对教育进行了重视。

中世纪教会认为,神学作为最高学科应该在大学中被教授。

2.受到谴责的学院的影响。

公元12世纪早期,一些教义上的异端被谴责而离开了教会,他们开始在学院中研究和传播学问,如罗兰曾为schools提供教义上的讲课。

3.经济发展。

由于贸易和商业的兴旺,许多城市逐渐形成,成为学习和教育的重要场所。

4.城市自治的支持。

九年级上册历史9课知识点历史是我们了解和研究过去的重要学科,通过学习历史,我们可以更好地理解人类社会的演变和发展。

九年级上册历史课程的第九课中,有一些重要的知识点需要我们重点掌握,下面将对这些知识点进行归纳和总结。

一、唐朝的政治、经济和文化特点1. 唐朝政治特点:唐朝是我国历史上政治最为稳定、繁荣的一个朝代,以中央集权制度为基础,设置了府、州、县三级行政管理机构。

并采用科举制度选拔人才,加强了国家统治力。

2. 唐朝经济特点:唐朝时期,农业生产高度发达,农民创造了高产稳产的水稻和棉花。

河南、江南地区成为经济中心,商品经济繁荣,丝绸之路成为中国与世界的重要贸易通道。

3. 唐朝文化特点:唐朝是中华文化的巅峰时期,出现了许多杰出的文化艺术家和学者。

诗人杜甫、白居易等代表了唐朝诗歌的精华,唐朝还是佛教艺术的繁盛时期,瓷器、丝织品等工艺品也蓬勃发展。

二、宋朝的政治、经济和文化特点1. 宋朝政治特点:宋朝坚持了中央集权制度,设置了府、州、县等行政机构,注重军事发展,并修建了大量水利工程以保障国家的粮食安全。

2. 宋朝经济特点:宋朝的经济以农业为基础,推广了稻、麦、棉、蚕等作物的种植,农业生产水平大幅提高。

此外,宋朝的手工业和商业也有很大的发展,出现了一些著名的商业中心,如扬州、杭州等。

3. 宋朝文化特点:宋朝是中国古代科学技术的繁荣时期,文化上也取得了重要的成就。

文人墨客们在文学、绘画、书法等方面进行了广泛的创作,儒学在宋朝的地位进一步提高,同时释道两宗的发展也得到推崇。

三、元朝的政治、经济和文化特点1. 元朝政治特点:元朝政治采取了蒙古王朝的政治制度,由大汗统治全国,设立行省、路、州等机构进行行政管理。

蒙古统治者实行分封制,使得中央集权得到削弱。

2. 元朝经济特点:元朝时期,由于蒙古统治者的办法导致农业生产受到破坏,加之频繁战争,导致经济发展出现停滞。

同时,元朝也积极参与丝绸之路的贸易活动,对贸易有着很大的促进作用。