第一节 微生物在自然界的分布.

- 格式:doc

- 大小:795.00 KB

- 文档页数:5

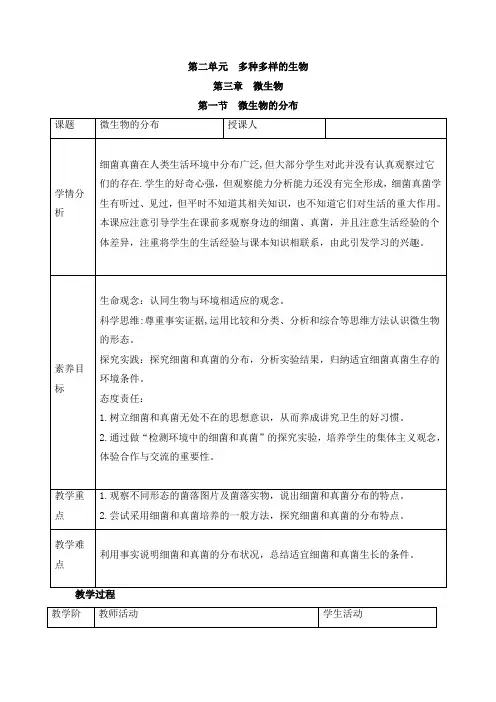

微生物的分布课时目标1.尝试采用培养细菌和真菌的一般方法,探究细菌和真菌的分布。

2.通过实例,归纳细菌和真菌生活需要的条件。

3.了解细菌和真菌在日常生活环境中的分布,形成良好的卫生习惯。

学习重点:1.细菌和真菌在日常生活环境中的分布。

2.培养细菌和真菌的一般方法。

学习难点:检测不同环境中的细菌和真菌的方法。

课时活动设计当你在大自然中畅游时,映入眼帘的生物大都是植物或动物,偶尔还会看见蘑菇,它属于真菌。

在日常生活中,你还见过馒头变质发霉,水果上长“毛毛”,那是真菌中的霉菌。

至于细菌,肉眼就看不见了。

其实,在你周围有数不清的细菌和真菌,甚至在你的体表和体内也有许多细菌,有时还会有真菌。

出示鼻腔内、口腔内的细菌和真菌的图片。

设计意图:导入新课,激发学生学习兴趣。

观察菌落。

引导学生阅读课本第102~103页内容,找出菌落的概念。

出示细菌菌落和真菌菌落的图片。

通过讲解使学生认识到为便于观察到细菌和真菌,可以利用培养基让细菌和真菌迅速繁殖形成菌落,就能够用肉眼进行观察了。

引导学生观察不同形态的菌落的图片,使学生明白可以根据菌落的形态、大小来区分细菌、真菌以及它们的不同种类。

设计意图:培养学生发现问题、解决问题的能力。

培养细菌和真菌的一般方法。

引导学生阅读课本第104页内容,找出培养细菌和真菌的一般方法。

设计意图:引导学生进行小组合作学习,提高学生自主学习获取知识的能力。

探究细菌和真菌的分布。

讨论:不同环境中都有细菌和真菌吗?哪种环境中细菌多些?哪种环境中细菌少些? 哪种环境中没有细菌?以平时使用的硬币为例,探究细菌和真菌的分布。

(一)实验思路:1.该实验需要设置对照实验吗?需要老师提供几套装有培养基的培养皿?各有什么用处?2.没有想好如何操作之前,能不能随意打开已灭菌的培养皿?为什么?3.装有培养基的培养皿需要在同一环境中培养吗?放在什么样的环境条件下培养比较合适?(二)材料用具:每组两套装有牛肉汁培养基的培养皿(已高温灭菌)、无菌棉棒、标签纸、放大镜、透明胶带等。

第四章微生物与外界环境微生物种类繁多,代谢类型多样,繁殖迅速,适应环境能力强,无论是土壤、水、空气、饲料、动物的体表和某些与外界相通的腔道,甚至在一些极端环境中都有微生物存在,因此微生物与外界环境的关系极为密切。

一方面,微生物通过新陈代谢活动对外界环境产生影响;另一方面,外界环境中的多种因素,也影响着微生物的生命活动。

了解微生物与外界环境之间的相互关系,有利于我们利用有益的微生物,控制和消灭有害的微生物,服务于畜牧业生产。

第一节微生物在自然界的分布一、土壤中的微生物土壤是微生物的天然培养基。

因为土壤具备微生物生长繁殖所需的营养、水分、气体、酸碱度、渗透压和温度等条件,并能防止日光直射的杀伤作用。

所以,土壤是多种微生物生活的良好环境。

土壤中微生物的种类很多,有细菌、放线菌、真菌、螺旋体、噬菌体等。

其中主要是细菌,占土壤微生物总数的70%~90%。

微生物在土壤中的分布也有特点,表层土壤由于受日光的照射、雨水的冲刷和干燥的影响,微生物数量较少;在离地面10~20cm深的土层中微生物的数量最多,每克肥沃的土壤中微生物数以亿计;愈往深处则微生物愈少,在数米深的土层处几乎可达无菌。

土壤中微生物大多比较稳定而且是有益的,如自生固氮菌、根瘤菌,可制备各种细菌肥料,促进饲料作物增产。

但还是有一些随着动、植物尸体及人、畜排泄物、分泌物、污水、垃圾等废弃物一起进入土壤的病原微生物。

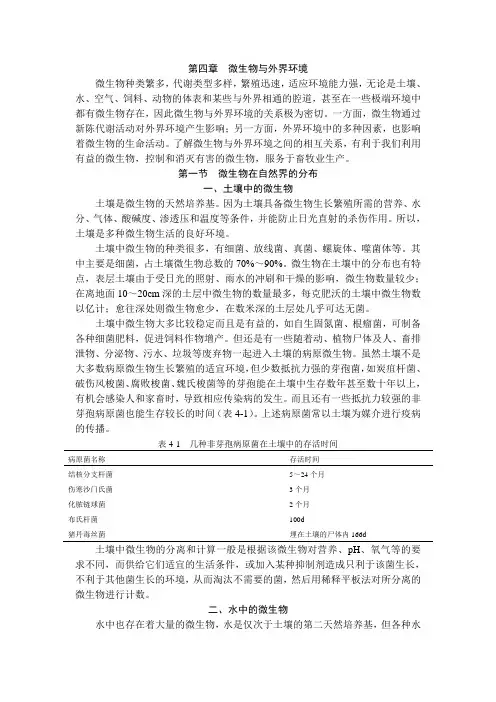

虽然土壤不是大多数病原微生物生长繁殖的适宜环境,但少数抵抗力强的芽孢菌,如炭疽杆菌、破伤风梭菌、腐败梭菌、魏氏梭菌等的芽孢能在土壤中生存数年甚至数十年以上,有机会感染人和家畜时,导致相应传染病的发生。

而且还有一些抵抗力较强的非芽孢病原菌也能生存较长的时间(表4-1)。

上述病原菌常以土壤为媒介进行疫病的传播。

表4-1 几种非芽孢病原菌在土壤中的存活时间病原菌名称存活时间结核分支杆菌5~24个月伤寒沙门氏菌3个月化脓链球菌2个月布氏杆菌100d猪丹毒丝菌埋在土壤的尸体内166d 土壤中微生物的分离和计算一般是根据该微生物对营养、pH、氧气等的要求不同,而供给它们适宜的生活条件,或加入某种抑制剂造成只利于该菌生长,不利于其他菌生长的环境,从而淘汰不需要的菌,然后用稀释平板法对所分离的微生物进行计数。

第二单元多种多样的生物第三章微生物

第一节微生物的分布

同学们完成了实验探究后,老师进行引导学生进行讨论:

1.为什么培养用的培养皿和培养基,在接种前必须高温灭菌?为什么要用无菌棉棒?

2.第3条提示相当于细菌和真菌培养的一般方法中的哪一个步骤?

3.什么环境条件下可能没有细菌和真菌?在这个探究中,有这样的情况存在吗?为什么?

4.根据各组的探究结果进行总结:细菌和真菌的生活需要哪些基本条件?

最后,教师引导学生阅读课本P106,请学生自己总结:细菌的分布情况和生产所需的条件。

问题。

学生阅读课本,总结。

课堂小结以上就是本堂课的全部内容。

(结合板书,梳理总结)

板书设计

第一节微生物的分布

教学反思

本节课主要利用实物照片等结合学生的生活经验,分析理解细菌真菌菌落的特点,并学会区别细菌和真菌的菌落。

以自学加讨论等方式使学生知道培养细菌真菌的一般方法及每个步骤的注意事项及目的,最后小组合作讨论制订如何检测不同环境中的细菌和真菌的方案,培养学生的思考分析及探究能力,因本课时间安排不够合理,讨论时间较短,且学生没有亲自实践,所以教学效果不好。

第一节 微生物的分布(教案)探究实践:通过“观察菌落”、“检测环境中的细菌与真菌”,提升探究实践能力。

科学思维:通过观察菌落、检测环境中的细菌与真菌等活动,提升科学思维能力。

态度责任:认识到细菌、真菌“无处不在”,选择健康的生活方式,提升社会责任感。

生命观念:了解什么是微生物,什么是菌落,以及细菌、真菌的分布特点。

重点:1.细菌和真菌的分布特点。

2.检测环境中细菌和真菌的探究活动。

难点:探究活动“检测不同环境中的细菌和真菌”。

认识什么是微生物及主要类群。

(2)观察图片,结合教材内容,说出微生物的概念及其主要类群。

个体微小、结构简单的生物统称为微生物,主要包括细菌、真菌和病毒等。

2.菌落(1)展示图片:高倍显微镜下手上的细菌。

指出细菌和真菌一般个体微小,不能直接用肉眼进行观察,那么我们如何观察呢?教师提示:我们可以培养为用肉眼可见的菌落进行观察。

那么,什么是菌落呢?细菌的菌落和真菌的菌落有什么不同?(2)学生阅读教材,回答菌落的概念:由一个或多个细菌或真菌繁殖后形成的肉眼可见的子细胞群体。

(3)观察教材图231,结合生活中见到的霉菌菌落等,引导学生比较细菌菌落和真菌菌落的不同,指导学生填写表格。

菌落类别形态大小颜色细菌菌落表面或光滑黏稠,或粗糙干燥较小呈白、黄、红等真菌菌落呈绒毛状、絮状或蜘蛛网状较大呈现白、红、褐、绿、黑、黄等颜色(二)探究细菌和真菌的分布1.培养细菌菌落和真菌菌落的方法(1)引导学生认真阅读教材P104实验探究“检测环境中的细菌和真第一节微生物的分布一、观察菌落1.微生物:个体微小、结构简单,包括细菌、真菌和病毒等2.菌落3.细菌菌落和真菌菌落的比较二、探究细菌和真菌的存在1.培养细菌和真菌的一般方法配制培养基→高温灭菌→冷却、接种→恒温培养→观察菌落2.探究:检测环境中的细菌和真菌3.细菌和真菌的分布4.细菌和真菌的生存条件本课对细菌和真菌的分布特点没有直接讲述,而是用心设计学生直接参与的“探究实验”。