第六章 微生物的分布

- 格式:ppt

- 大小:256.50 KB

- 文档页数:48

三一文库()/高一〔高一必修二生物第六章知识点〕为大家整理的高一必修二生物第六章知识点文章,供大家学习参考!更多最新信息请点击第六章从杂交育种到基因工程第1节杂交育种与诱变育种一、杂交育种1.概念:是将两个或多个品种的优良性状通过交配集中一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法。

2.原理:基因重组。

产生新的基因型3.优点:可以将两个或多个优良性状集中在一起。

4.缺点:不会产生新基因,且杂交后代会出现性状分离,育种过程缓慢,过程复杂。

二、诱变育种1.概念:指利用物理或化学因素来处理生物,使生物产生基因突变,利用这些变异育成新品种的方法。

2.诱变原理:基因突变3.诱变因素:(1)物理:X射线,紫外线,γ射线等。

(2)化学:亚硝酸,硫酸二乙酯等。

4.优点:可以在较短时间内获得更多的优良性状。

5.缺点:因为基因突变具有不定向性且有利的突变很少,所以诱变育种具有一定盲目性,所以利用理化因素出来生物提高突变率,且需要处理大量的生物材料,再进行选择培育。

三、四种育种方法的比较杂交育种诱变育种多倍体育种单倍体育种处理P F1 F2在F2中选育用射线、激光、化学药物处理用秋水仙素处理萌发后的种子或幼苗花药离体培养原理基因重组,组合优良性状人工诱发基因突变染色体数目变异染色体数目变异优缺点方法简单,可预见强,但周期长加速育种,改良性状,但有利个体不多,需大量处理器官大,营养物质含量高,但发育延迟,结实率低缩短育种年限,但方法复杂,成活率较低例子水稻的育种高产量青霉素菌株。

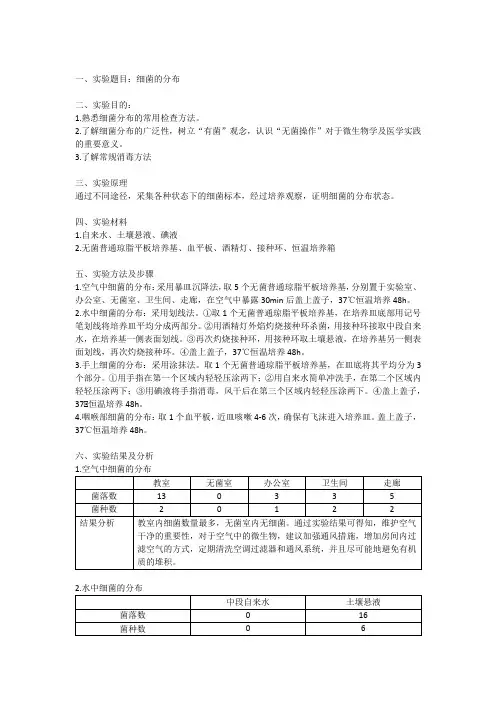

一、实验题目:细菌的分布

二、实验目的:

1.熟悉细菌分布的常用检查方法。

2.了解细菌分布的广泛性,树立“有菌”观念,认识“无菌操作”对于微生物学及医学实践的重要意义。

3.了解常规消毒方法

三、实验原理

通过不同途径,采集各种状态下的细菌标本,经过培养观察,证明细菌的分布状态。

四、实验材料

1.自来水、土壤悬液、碘液

2.无菌普通琼脂平板培养基、血平板、酒精灯、接种环、恒温培养箱

五、实验方法及步骤

1.空气中细菌的分布:采用暴皿沉降法,取5个无菌普通琼脂平板培养基,分别置于实验室、办公室、无菌室、卫生间、走廊,在空气中暴露30min后盖上盖子,37℃恒温培养48h。

2.水中细菌的分布:采用划线法。

①取1个无菌普通琼脂平板培养基,在培养皿底部用记号笔划线将培养皿平均分成两部分。

②用酒精灯外焰灼烧接种环杀菌,用接种环接取中段自来水,在培养基一侧表面划线。

③再次灼烧接种环,用接种环取土壤悬液,在培养基另一侧表面划线,再次灼烧接种环。

④盖上盖子,37℃恒温培养48h。

3.手上细菌的分布:采用涂抹法。

取1个无菌普通琼脂平板培养基,在皿底将其平均分为3个部分。

①用手指在第一个区域内轻轻压涂两下;②用自来水简单冲洗手,在第二个区域内轻轻压涂两下;③用碘液将手指消毒,风干后在第三个区域内轻轻压涂两下。

④盖上盖子,37℃恒温培养48h。

4.咽喉部细菌的分布:取1个血平板,近皿咳嗽4-6次,确保有飞沫进入培养皿。

盖上盖子,37℃恒温培养48h。

六、实验结果及分析。

微生物学与免疫学教学大纲一、课程概述微生物学与免疫学是医学、生物科学和生物技术等领域的重要基础课程,主要研究微生物和免疫系统的基本原理、功能和疾病关系。

本课程旨在为学生提供微生物学和免疫学的基本知识,以及这些知识在医学、生物科学和生物技术等领域的应用。

二、课程目标1、掌握微生物学和免疫学的基本概念、原理和方法;2、理解微生物学和免疫学在医学、生物科学和生物技术等领域的应用;3、培养学生的独立思考能力、实验操作能力和解决问题的能力;4、提高学生的科学素养和创新意识。

三、教学内容1、微生物学概述、细菌的形态与结构、病毒的基本特征与分类、真菌的基本特征与分类等;2、免疫系统概述、免疫细胞的功能与分类、抗原与抗体、细胞因子等;3、微生物的感染与传播、抗感染免疫、疫苗与免疫预防等;4、微生物的生态与环境、微生物在医学、生物科学和生物技术等领域的应用等。

四、教学方法1、课堂讲解:教师通过讲解的方式,让学生了解微生物学和免疫学的基本概念、原理和方法。

2、实验教学:通过实验,让学生亲自操作,观察微生物和免疫系统的现象和反应,加深对理论知识的理解。

3、案例分析:通过分析真实的临床案例,让学生了解微生物学和免疫学在医学等领域的应用,提高学生对实际问题的解决能力。

4、自主学习:鼓励学生通过阅读相关文献、参加学术讲座等方式,自主拓展知识面,提高独立思考能力和创新意识。

五、考核方式1、平时成绩:包括课堂表现、实验操作和报告等;2、期末考试:主要考核学生对基本概念、原理和方法的掌握程度,以及对实际问题的解决能力。

微生物学教学大纲一、课程概述微生物学是生物学的一个重要分支,主要研究微生物的形态、结构、生命活动规律及其与人类、环境之间的关系。

本课程旨在为学生提供微生物学的基本理论和实践知识,为进一步学习和研究微生物学及其相关领域打下坚实的基础。

二、课程目标1、掌握微生物学的基本概念、原理和方法。

2、了解微生物的分类、生态和分布。

微生物的个体生长:指细胞物质有规律地、不可逆地增加,导致细胞体积扩大的生物学过程。

繁殖:引起生命个体数量增加的生物学过程。

微生物细胞数目的检测方法:显微直接计数法:用计数板在光学显微镜下直接观察细胞并进行计数的方法。

活菌计数法:通过测定样品在培养基上形成的菌落数来间接确定其活菌的方法,计数依据是在稀释情况下一个菌落由一个活细胞繁殖形成,又称平板菌落计数法。

微生物生物量的测定方法:1、湿重法将微生物培养液离心,收集细胞沉淀物,然后称重。

2、干重法将离心得到的细胞沉淀物置于100~105℃的烘箱中干燥过夜至水分去除,然后再称重。

3、比浊法细菌培养物在其生长过程中,由于原生质含量的增加,会引起培养物混浊度的增加。

在一定浓度范围内,悬液中细胞的数量与透光量成反比,与光吸收值成正比。

因此利用分光光度计在450nm~650mn的某一波长可以测定培养物的光吸收值来确定细胞量。

4、生理指标法与微生物生长量相平行的生理指标很多,可根据实验目的和条件适当选用。

一般微生物细胞的含氮量比较稳定,故可用凯氏定氮法等测定其总氮量,再乘以系数6.25即为粗蛋白含量。

蛋白质含量越高,说明菌体数和细胞物质量越高。

1、丝状微生物菌丝长度测定法将真菌接种在琼脂平皿的中央,定时测定菌落的直径或面积。

2、培养料中菌体生长速率测定法主要测定一定时间内固体培养料中菌丝体向前延伸的距离。

3、单个菌丝顶端生长速率测定法可利用湿室培养法对丝状微生物进行培养,定时将湿室中的培养有微生物的载玻片置于显微镜下,借助目镜测微尺测定一定时间内单个菌丝的伸长长度。

微生物的同步生长与同步培养方法同步培养法:使培养物中所有的微生物细胞都处于相同的生长阶段的培养方法。

同步生长:指这种培养物中所有微生物细胞都处于同一生长阶段,并都能同时分裂的生长方式。

获得微生物同步生长的方法主要有两类:环境条件诱导法:采用物理或化学因子使微生物细胞生长进行到某个阶段停止下来,使先到该阶段的微生物细胞不能进入下个阶段,待全部群体细胞都到达该生长阶段后,再除去该因子,使全部群体细胞同时进入下个生长阶段,达到诱导微生物细胞同步生长的目的。

【微⽣物⽣物学】第六章考点总结2微⽣物的营养要求:碳源—⽆机碳源,有机碳源;氮源—⽆机氮源,有机氮源;⽆机盐—主要元素,微量元素⽣长因⼦—维⽣素,⽣物素;⽔;能源微⽣物的六类营养要素:碳源,氮源,⽆机盐,⽣长因⼦,能源,⽔营养物质及其⽣理功能:⽔分—功能:(1)溶剂与运输介质(吸收与分泌)(2)参与细胞内⽣化反应(3)维持蛋⽩、核酸等⽣物⼤分⼦稳定的天然构象及细胞正常形态(4)⽐热⼤,控制细胞内温度变化(5)通过⽔合与脱⽔控制多亚基组成的结构,如酶、微管、鞭⽑的组装与分离碳源—有机碳源:糖类(单糖,寡糖,多糖),有机酸,醇,脂类,烃类,芳⾹族化合物⽆机碳源:⼆氧化碳,碳酸氢钠,碳酸钠—功能:构成细胞物质的主要成分(⾻架)能源(分解代谢过程中产⽣)氮源—有机氮:蛋⽩及其降解物(胨、肽、氨基酸),核酸、尿素、嘌呤、嘧啶等⽆机氮:N2,硝酸盐,铵盐—功能:提供微⽣物⽣长、繁殖所需氮素营养;合成细胞含氮化合物,能源(⾃养菌)能源—化学物质:有机、⽆机化合物辐射能:光⽆机盐—⼤量元素: P, S, K, Mg, Ca, Na微量元素(≤ 0.1mg/L): Mn, Cu, Co, Zn, Mo , Fe—功能:(1)维持⽣物⼤分⼦和细胞结构的稳定;(2)酶活性中⼼的组成部分;(3)调节细胞渗透压平衡;(4)控制细胞氧化还原电位;(5)某些⾃养微⽣物的能源⽣长因⼦—种类:维⽣素(B族为主)、⽣物素、烟酰胺、氨基酸、胺类、甾醇、嘌呤、嘧啶—功能:参与新陈代谢,促进微⽣物⽣长光能⽆机营养型:具有光合⾊素,利⽤光能并以⽔或还原态⽆机物为供氢体来同化CO2光合⾊素:主要⾊素:叶绿素,菌绿素辅助⾊素:类胡萝⼘素,藻胆素(捕获光能,强光下保护作⽤)产氧光合作⽤:利⽤光能分解⽔⽽产⽣O2,还原CO2为有机物(藻类、蓝细菌内含叶素)光能CO2+H2O———→[CH2O]+O2↑叶绿素不产氧光合作⽤:吸收光能, 以还原态⽆机硫化物(H2S)为氢或电⼦供体同化CO2(光合细菌:紫⾊细菌,绿⾊细菌等)光能CO2+2H2S——→*CH2O]+H2O+S菌绿素⽣活环境:光照,厌氧,富含有机质,H2,硫化物⾮环式光合磷酸化系统PSII→PSI:P680--P680*--Ph--Q A--Q B--Qpool--Cyt bf-P700--P700*--FeS--Fd--Fp--NAD(P)HQ B—Qpool:⾮环式电⼦流(产⽣质⼦动⼒)Cyt bf—Fd:环式电⼦流(产⽣质⼦动⼒)环式光合磷酸化系统(紫⾊细菌)P870—P870*--Bph--Q A--Q B—Qpool—Cyt bc1---Cyt c2—P870---NAD(P)HQpool---NAD(P)H:反向电⼦流(耗能)光能有机营养型:利⽤光能,以简单有机物(醇、有机酸)为供氢体同化CO2CH3光能│CO2+2CH2-CHOH——→*CH2O]+2CH3COCH3+H2O菌绿素化能⽆机营养型:通过氧化⽆机物取得能量,并以CO2为唯⼀或主要碳源1. 硝化细菌(亚硝化细菌群,硝化细菌群)2.硫(化)细菌(通过氧化还原态的⽆机硫化物(H2S、S、S2O32-、SO32-)获得能量, 同化CO2)3. 铁细菌(氧化Fe2+为Fe3+获取能量并同化CO2)4. 氢细菌(具有氢化酶,从氢的氧化获取能量,同化CO2)**区别于异养型的产氢细菌,具有氢酶,氧化氢获得能量,但不能同化CO2化能有机营养型:⼤多数微⽣物以有机物为碳源和能源腐⽣型,寄⽣型,兼性寄⽣营养类型能源供氢体基本碳源实例光能⽆机光⽆机物⼆氧化碳蓝细菌, 光合细菌光能有机光有机物⼆氧化碳红螺菌科细菌,简单有机物化能⽆机⽆机物⽆机物⼆氧化碳硝化细菌等化能有机有机物有机物有机物⼤多数细菌和真菌影响物质进⼊细胞的因素:1. 营养物质本⾝的性质(分⼦量、溶解性、电负性等);2. 微⽣物所处环境(温度、pH、离⼦强度);3. 微⽣物细胞的透过屏障(细胞壁、细胞膜、荚膜、粘液层等的孔径⼤⼩,松紧程度)微⽣物吸收营养物质的⽅式:1、膜泡运输(吞噬作⽤)—吸附期,膜伸展期,膜泡迅速形成期,附着膜泡形成期,膜泡释放期特点:1. 主要存在于原⽣动物(变形⾍)中;2. 细胞膜内陷包裹营养物,由胞外进⼊胞内;2、被动扩散—由细胞质膜内外营养物的浓度差⽽产⽣的物理扩散作⽤。

《微⽣物学》主要知识点-06第六章微⽣物的代谢第六章微⽣物的代谢概述:新陈代谢(metabolism)简称代谢,是指发⽣在活细胞中的各种分解代谢(catabolism)和合成代谢(anabolism)的总和。

在代谢过程中,微⽣物通过分解代谢产⽣化学能,光合微⽣物还可将光能转换成化学能,这些能量除⽤于合成代谢外,还可⽤于微⽣物的运动和运输,另有部分能量以光和热的形式释放到环境中去。

6.1 微⽣物的能量代谢:微⽣物的⽣命活动需要消耗能量。

微⽣物能把外界环境中多种形式的最初能源转换成对⼀切⽣命活动都能使⽤的通⽤能源——ATP。

微⽣物可以利⽤的最初能源有:有机物、⽇光和还原态⽆机物三⼤类。

研究能量代谢的机制实质上就是追踪这三类最初能源如何⼀步步地转化并释放出ATP的过程。

6.1.1 化能异养微⽣物的⽣物氧化:⽣物氧化:物质在⽣物体内经过⼀系列连续的氧化还原反应,逐步分解并释放能量的过程。

⽣物氧化的过程可分为:脱氢(电⼦)、递氢(电⼦)和受氢(电⼦)三阶段。

⽣物氧化的功能:产能(ATP)、产还原⼒[H]和产⼩分⼦中间产物。

6.1.1.1 底物脱氢的四条主要途径:1.EMP途径(Embdem-Meyerhof-Parnas pathway)或糖酵解途径(Glycolysis Pathway );2.HMP途径(Hexose monophosphate pathway);3.ED途径(Entner-Doudoroff pathway)⼜称2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄糖酸(KDPG)裂解途径;4.三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle)即TCA循环Entner-Doudoroff pathway (重点掌握!)6.1.1.2 递氢和受氢:在⽣物体中,贮存在葡萄糖等有机物中的化学能,经上述的多种途径脱氢后,经过呼吸链等⽅式递氢,最终与受氢体(氧、⽆机物或有机物)结合,以释放其化学潜能。

根据递氢特别是受氢过程中氢受体性质的不同,可以把⽣物氧化分为:有氧呼吸、⽆氧呼吸和发酵三种类型。

细菌的分布同学们好,今天我们给大家讲授细菌的分布,大家都知道,我们人体和周围环境存在着各种细菌,只有了解了细菌的分布以及细菌的基本知识,我们才能采取人工的方法从标本中分离培养细菌,从而有助于疾病的诊断与预防,也可以抑制和杀灭细菌,从而达到消毒灭菌的作用。

首先,我们看一下,细菌在自然界的分布1、土壤中的细菌土壤具备细菌生长繁殖所必须的水分、有机物、无机盐等营养物质,以及适宜的pH值与气体等条件,是细菌生长繁殖的良好环境。

土壤中的细菌主要分布于距地表10~20cm处,大多是非致病菌,它们在物质循环等方面发挥着重要作用。

另外,也有来自患者和患病动物排泄物中的致病菌进入土壤。

多数致病菌抵抗力弱,在土壤中易死亡,但一些能形成芽胞的细菌如产气荚膜梭菌、破伤风梭菌、炭疽芽胞杆菌等,可在土壤中存活很多年,因此,深而狭窄的伤口被泥土污染时,易发生破伤风和气性坏疽等病。

2、水中的细菌水也是细菌生存的天然环境。

水中有天然生存的细菌群,也有来自土壤、尘埃、人畜排泄物、垃圾的细菌。

一般地面水比地下水含菌量多;静止水比流动水含菌量多。

一些致病菌如伤寒沙门菌、痢疾志贺菌、霍乱弧菌等,常通过人和动物粪便及其他方式进入水中,污染水源,从而引起各种消化系统传染病的传播。

3、空气中的细菌空气中的细菌主要来源于人畜呼吸道的飞沫及地面飘扬起来的尘埃。

由于空气中缺乏营养物质及适当的温度,细菌不能生长繁殖,且常因干燥和阳光的照射作用而被消灭,只有抵抗力较强的细菌或细菌芽胞才能存留较长时间。

室外空气中常见有产芽胞杆菌、真菌孢子及产色素细菌等;室内空气中的微生物比室外多,尤其是人口密集的公共场所、医院门诊、病房等处,容易受到带菌者和病人的污染引起呼吸道传染病如流脑、结核、白喉等。

接下来我们看一下细菌在人体的分布正常人体的体表以及与外界相通的腔道粘膜(如口腔、鼻咽腔、肠道、泌尿生殖道等)上存在着不同种类和一定数量的微生物,这些微生物通常对人体是无害的,甚至是有益的,称为正常微生物群或正常菌群。