关汉卿与马致远杂剧之比较

- 格式:pdf

- 大小:119.76 KB

- 文档页数:1

简述关汉卿杂剧本色当行的艺术风格本色当行,是关汉卿杂剧的艺术风格。

1。

以曲词本色为美,虽属沿袭元曲一贯通俗而有本色、当行的优点,但也未尝不能达到自然流畅而无鄙俚、堆垛、雕琢、疵病等弊端。

其例证如下:(1)开场多引口语,合辙押韵,易于上口,颇近口语本色;(2)剧中使用了大量的乡音方言,有时恰到好处,妙趣横生,加强了人物的可信性和现实感;(3)剧中还吸收了不少民间俚俗、隐语,大都富有形象性和艺术表现力。

如第三折张君瑞与崔莺莺在侍女红娘、丫鬟小玉、老夫人等人面前演述冤情;第四折王安石与杨素真在贾雨村面前对质时的话头儿,是关汉卿特地从民间文学中汲取并加工提炼出来的;(4)关汉卿的剧作常常集中表现底层人物的性格和命运,所以能够真实深刻地反映社会现实,揭露黑暗和残暴,同情劳动人民。

在此点上,他与后来的白朴、马致远都有着相似之处。

他的戏剧创作“一洗《西厢》之粉黛,独摘‘闺情’之面具”。

可谓字字当行,句句动人。

在他的剧作中,虽说存在着某些程式化的东西,但在继承前代诗词传统、师承民间文学艺术精华和发展元代杂剧传统的基础上,能够根据主题思想和人物塑造的需要,因人而异,“随其性情”、“据其声口”,达到“变旧声为新声”、“翻古事为今事”的目的。

这种创作原则和创作方法对于后来的王实甫、郑光祖、高文秀等作家都产生了重大影响。

2。

语言本色自然,形象生动,情节简洁,冲淡平易。

(1)在人物塑造上,关汉卿对话的语言是口语化的,所以“多至千余言,而意绪绵密”;(2)关汉卿的剧作善于运用浓丽、含蓄、蕴藉的手法,故意不说透,不直接说明,不直接抒发,而借助景物烘托、环境渲染、细节描写等来表达情意;(3)关汉卿的剧作通过语言的声韵,调节着叙事中人物的内心活动和矛盾冲突的尖锐性;(4)他的剧作往往采用对比手法或借鉴口语俗语。

如第一折中叙述张君瑞的身世遭遇与《西厢记》“崔相国私赴延安府,宿于普救寺,雪夜谈兵”的情节构成鲜明的对照。

3。

杂剧对后世戏曲的影响主要体现在:(1)关汉卿提高了杂剧艺术的地位,“天下夺魁”。

元曲四大家及代表作1、关汉卿。

关汉卿是元代著名的戏剧大师。

许多代表作品在杂剧中取得了巨大的成就。

是元曲四大家之一、他一生创作了60多种杂剧,至今保存了18种。

其中比较知名的有《窦娥冤》、《望江亭》、《单刀会》等。

今天小玲有40多首散曲,一共10多套。

作品:《感天动地窦娥冤》《单刀会》《邓夫人苦痛器存孝》。

性格评价:关汉卿生活在医生家庭。

他从小就受到戏剧的影响,参加过一些戏剧班的活动。

他逐渐成为一名成熟的戏剧作家。

他的许多作品受到皇帝和官员的称赞,他变得非常有名。

2、白朴。

白朴是元代著名的文学家和戏剧家。

出生于官僚士大夫家庭,小时候很聪明,喜欢读书,受过良好的教育。

他在元曲四大家中的地位更为重要。

而关汉卿、马致远、郑光祖被称为元杂剧四大家。

他写过15种剧本,包括《唐明皇秋夜梧桐雨》《祝英台死嫁梁山伯》《楚庄王夜宴绝缨会》等等。

作品:《裴少俊墙头马上》《梧桐雨》。

人物评价:白朴的杂剧作品多为历史传说,情节多为才子之事。

其中,唐写的《秋夜》中杨贵妃与唐的爱情故事家喻户晓,对后世影响深远。

3、郑光祖。

郑光祖是元代著名的杂剧散曲艺术家。

他是一个非常有才华的人,不擅长与官场上的人交往,所以他专注于创作杂剧。

他一生创作了18种杂剧,至今保存的作品有《迷青琐倩女离魂》、《辅成王周公慑政》等。

他的杂剧主要分为两个主题:男女爱情故事,另一个是历史故事。

作品:《刍梅香骗翰林风月》《醉思乡王粲登楼》。

人物评价:他的作品主题离现实很远,多半是因为艺术和马致远。

4、马致远是元代著名的杂剧。

何、关汉卿、郑光祖、白朴被称为元曲四大家。

马致远的杂剧作品有16种,其中《破幽梦孤雁汉宫秋》和《西华山陈抟高卧》目前保存完好。

他写的杂剧内容主要是神化的道士,大多是全真教的故事。

作品:《开坛阐教黄粱梦》《吕洞宾三醉岳阳楼》《汉宫秋》。

人物评价:马致远写的《韩公秋》,名气很大。

它讲述了赵军逃出堡垒的故事,是一个以人为本的爱国故事。

延伸阅读元曲四大悲剧以及作者分别是1.元曲四大悲剧分别是关汉卿的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》、白朴的《梧桐雨》和纪的《赵氏孤儿》。

【课外阅读】马致远杂剧的思想倾向与艺术特色在元代杂剧作家中,马致远居于十分重要的地位。

他一生写了十五种杂剧,除了散佚的,现存《破幽梦孤雁汉宫秋》、《江州司马青衫泪》、《半夜雷轰荐福碑》、《西华山陈抟高卧》、《吕洞宾三醉岳阳楼》、《马丹阳三度任风子》六种。

另外,《开坛阐教黄粱梦》一种,是他与李时中、花李郎、红字李二集体编写的。

对马致远杂剧的评价历来都是很高的。

元代的周德清在《中原音韵·序》中“关、马、郑、白”并提,最早尊马致远为元曲四大家之一。

元末明初的贾仲明为《录鬼簿》补作的挽词,对马致远赞誉道:“战文场曲状元,姓名香贯满梨园。

”同样认为马致远在元代杂剧作家中的地位是很高的。

明代的戏曲理论批评家对马致远的评价更高。

朱权在《太和正音谱》中,列马致远于元曲家的187人之首,认为“马东篱之词”,“有振鬣长鸣,万马皆瘖之意。

又若神凤飞鸣于九霄,岂可与凡鸟共语哉”。

这位封建藩王已经把马致远推到至高无上的地位了。

他们的评价公允吗?符合戏曲历史的真实吗?这是值得今天的戏剧研究工作者重新来推敲的问题。

这些封建时代的评论家受到自己的世界观和美学观的局限,又往往着眼于剧作的曲词和音律的技巧,他们对马致远的赞誉之词,很难看作是对马致远杂剧思想与艺术的全面和正确的估价。

我们应该努力运用马克思主义的唯物历史观和美学标准,对马致远的杂剧作出崭新的评价,让这位杂剧作家的作品能够获得它们应有的历史地位。

(一)贾仲明在《录鬼簿》中给马致远补作的挽词里提到:“《汉宫秋》、《青衫泪》、《戚夫人》、《孟浩然》,共瘐白关老齐眉。

”他认为这四种杂剧是马致远的成就较高的作品;有了这四种作品,马致远就可以同庾无锡、白仁甫、关汉卿并驾齐驱了。

《戚夫人》、《孟浩然》已佚;《汉宫秋》、《青衫泪》在马致远现存七种杂剧中,的确成就较高。

尤其是《汉宫秋》,思想上、艺术上光彩焕发,不愧为马致远的代表作,也确实可以列入元杂剧的佳作之林。

臧晋叔选为元曲第一,是有眼力的。

元杂剧四大爱情剧和四大悲剧分别是什么

“元杂剧四大爱情剧”指的是王实甫的《西厢记》、关汉卿的《拜月亭》、白朴的《墙头马上》以及郑光祖的《倩女离魂》。

“元杂剧四大悲剧”指的是关汉卿的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》、白朴的《梧桐雨》以及纪君祥的《赵氏孤儿》。

扩展资料

王实甫的《西厢记》讲述的是书生张生与相国小姐崔莺莺冲破重重阻挠,终成眷属的故事。

关汉卿的《拜月亭》主要围绕大家闺秀王瑞兰和秀才蒋世隆悲欢离合的婚姻爱情故事。

白朴的《墙头马上》讲述的是李家小姐千金与裴家少年少俊互相爱慕,相约私奔,再得团圆的故事。

郑光祖的《倩女离魂》对倩女的躯壳和灵魂进行了细致的描写,表现出来封建时代女性的的真实处境。

关汉卿的《窦娥冤》中讲述了窦娥遭陷害并屈打成招,在斩首前以自身冤屈许下三桩誓愿的故事。

马致远的《汉宫秋》改编于昭君出塞的故事,表现出汉元帝、王昭君和文武官僚、奸臣贼子的冲突。

白朴的.《梧桐雨》写的是唐明皇宠幸杨贵妃,马嵬驿兵变使得明皇被逼赐杨妃缢死,明皇一夕梦与杨妃团聚却被夜雨惊醒。

雨打梧桐更显愁闷。

纪君祥的《赵氏孤儿》写的是春秋时赵盾遭到屠岸贾的诬陷,全家被杀只剩赵氏孤儿赵武,赵武长大后为全家报仇。

元杂剧四大爱情剧和四大悲剧中塑造的人物生动形象,虽部分故事与史实存在一定出入,但是一定程度上展现出了人物当时所处的社会处境以及黑暗现实。

元杂剧四大家名词解释

元杂剧四大家是指关汉卿、白朴、马致远和郑光祖四位元代杂剧作家。

他们的作品代表了元代不同时期不同流派杂剧创作的成就,因此被称为元曲四大家。

其中,关汉卿是元杂剧创始人之一,他的作品风格清新浑厚,富有浓郁的时代气息,代表作有《窦娥冤》、《望江亭》、《单刀会》等。

白朴是元代著名文学家、作曲家、戏剧家,他的作品以历史题材为主,情节多为名流才子之事,代表作有《唐明皇秋夜梧桐雨》、《董秀英花月东墙记》、《裴少俊墙头马上》等。

马致远是元曲四大家之一,他的作品节奏紧凑,意境深远,代表作有《天净沙·秋思》、《汉宫秋》等。

郑光祖是元曲四大家之一,他的作品语言简练,情节生动,代表作有《倩女离魂》、《梁山伯与祝英台》等。

元杂剧是元代盛行的一种文学形式,包括杂剧和散曲,有时也指杂剧。

元杂剧的特点是内容通俗易懂,形式活泼自由,善于表现现实生活,具有强烈的现实主义色彩。

元杂剧四大家的作品代表了元杂剧的最高水平,对后世文学和艺术产生了深远的影响。

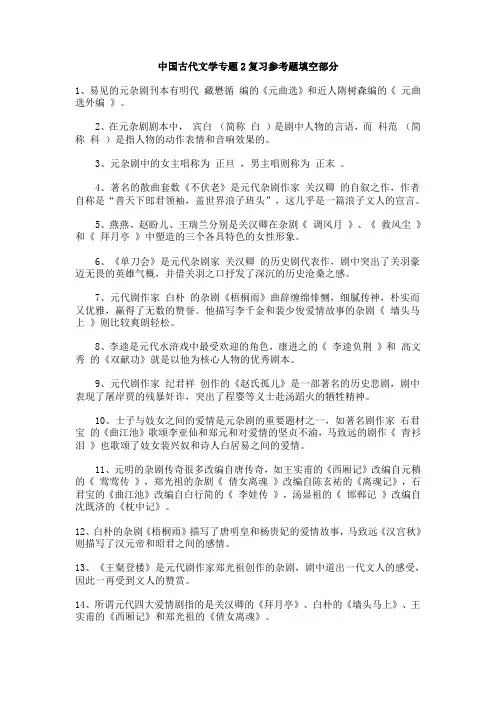

中国古代文学专题2复习参考题填空部分1、易见的元杂剧刊本有明代藏懋循编的《元曲选》和近人隋树森编的《元曲选外编》。

2、在元杂剧剧本中,宾白(简称白)是剧中人物的言语,而科范(简称科)是指人物的动作表情和音响效果的。

3、元杂剧中的女主唱称为正旦,男主唱则称为正末。

4、著名的散曲套数《不伏老》是元代杂剧作家关汉卿的自叙之作,作者自称是“普天下郎君领袖,盖世界浪子班头”,这几乎是一篇浪子文人的宣言。

5、燕燕、赵盼儿、王瑞兰分别是关汉卿在杂剧《调风月》、《救风尘》和《拜月亭》中塑造的三个各具特色的女性形象。

6、《单刀会》是元代杂剧家关汉卿的历史剧代表作,剧中突出了关羽豪迈无畏的英雄气概,并借关羽之口抒发了深沉的历史沧桑之感。

7、元代剧作家白朴的杂剧《梧桐雨》曲辞缠绵悱恻,细腻传神,朴实而又优雅,赢得了无数的赞誉。

他描写李千金和裴少俊爱情故事的杂剧《墙头马上》则比较爽朗轻松。

8、李逵是元代水浒戏中最受欢迎的角色,康进之的《李逵负荆》和高文秀的《双献功》就是以他为核心人物的优秀剧本。

9、元代剧作家纪君祥创作的《赵氏孤儿》是一部著名的历史悲剧,剧中表现了屠岸贾的残暴奸诈,突出了程婴等义士赴汤蹈火的牺牲精神。

10、士子与妓女之间的爱情是元杂剧的重要题材之一,如著名剧作家石君宝的《曲江池》歌颂李亚仙和郑元和对爱情的坚贞不渝,马致远的剧作《青衫泪》也歌颂了妓女裴兴奴和诗人白居易之间的爱情。

11、元明的杂剧传奇很多改编自唐传奇,如王实甫的《西厢记》改编自元稹的《莺莺传》,郑光祖的杂剧《倩女离魂》改编自陈玄祐的《离魂记》,石君宝的《曲江池》改编自白行简的《李娃传》,汤显祖的《邯郸记》改编自沈既济的《枕中记》。

12、白朴的杂剧《梧桐雨》描写了唐明皇和杨贵妃的爱情故事,马致远《汉宫秋》则描写了汉元帝和昭君之间的感情。

13、《王粲登楼》是元代剧作家郑光祖创作的杂剧,剧中道出一代文人的感受,因此一再受到文人的赞赏。

14、所谓元代四大爱情剧指的是关汉卿的《拜月亭》、白朴的《墙头马上》、王实甫的《西厢记》和郑光祖的《倩女离魂》。

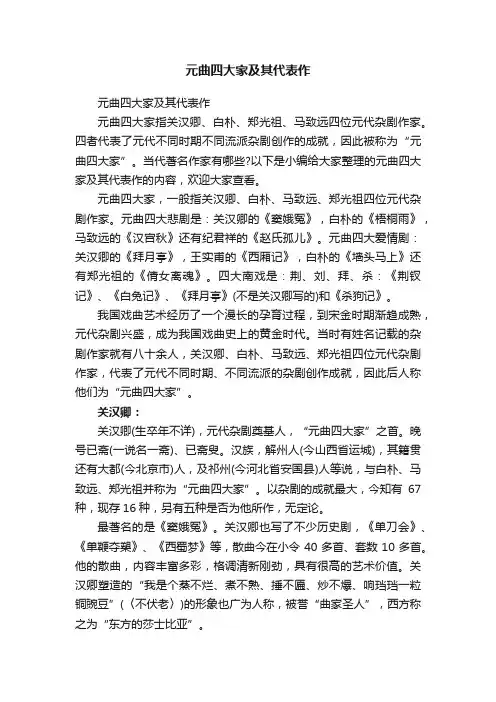

元曲四大家及其代表作元曲四大家及其代表作元曲四大家指关汉卿、白朴、郑光祖、马致远四位元代杂剧作家。

四者代表了元代不同时期不同流派杂剧创作的成就,因此被称为“元曲四大家”。

当代著名作家有哪些?以下是小编给大家整理的元曲四大家及其代表作的内容,欢迎大家查看。

元曲四大家,一般指关汉卿、白朴、马致远、郑光祖四位元代杂剧作家。

元曲四大悲剧是:关汉卿的《窦娥冤》,白朴的《梧桐雨》,马致远的《汉宫秋》还有纪君祥的《赵氏孤儿》。

元曲四大爱情剧:关汉卿的《拜月亭》,王实甫的《西厢记》,白朴的《墙头马上》还有郑光祖的《倩女离魂》。

四大南戏是:荆、刘、拜、杀:《荆钗记》、《白兔记》、《拜月亭》(不是关汉卿写的)和《杀狗记》。

我国戏曲艺术经历了一个漫长的孕育过程,到宋金时期渐趋成熟,元代杂剧兴盛,成为我国戏曲史上的黄金时代。

当时有姓名记载的杂剧作家就有八十余人,关汉卿、白朴、马致远、郑光祖四位元代杂剧作家,代表了元代不同时期、不同流派的杂剧创作成就,因此后人称他们为“元曲四大家”。

关汉卿:关汉卿(生卒年不详),元代杂剧奠基人,“元曲四大家”之首。

晚号已斋(一说名一斋)、已斋叟。

汉族,解州人(今山西省运城),其籍贯还有大都(今北京市)人,及祁州(今河北省安国县)人等说,与白朴、马致远、郑光祖并称为“元曲四大家”。

以杂剧的成就最大,今知有67种,现存16种,另有五种是否为他所作,无定论。

最著名的是《窦娥冤》。

关汉卿也写了不少历史剧,《单刀会》、《单鞭夺槊》、《西蜀梦》等,散曲今在小令40多首、套数10多首。

他的散曲,内容丰富多彩,格调清新刚劲,具有很高的艺术价值。

关汉卿塑造的“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆”(〈不伏老〉)的形象也广为人称,被誉“曲家圣人”,西方称之为“东方的莎士比亚”。

白朴:白朴(1226—约1306),原名恒,字仁甫,后改名朴,字太素,号兰谷。

汉族,祖籍隩州(今山西河曲),后徙居真定(今河北正定县),晚岁寓居金陵(今南京市),终身未仕。

元曲四大名家元曲四大家指关汉卿、白朴、马致远、郑光祖四位元代杂剧作家。

四者代表了元代不同时期不同流派杂剧创作的成就,因此被称为“元曲四大家”。

但历史上还有部分人认为元曲四大家是关汉卿、王实甫、马致远和白朴。

一起了解一下吧!关汉卿代表作是《窦娥冤》、《救风尘》,白朴代表作是《墙头马上》,马致远代表作是《汉宫秋》,郑光祖代表作是《倩女离魂》。

一、关汉卿人物简介关汉卿,号已斋,亦作一斋,汉卿是他的字,是元代著名的戏剧大师。

大约生于金代末年(约公元1229年—1241年),卒于元成宗大德初年(约公元1300年前后),元代杂剧作家,与马致远、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家”,关汉卿位于“元曲四大家”之首。

关于关汉卿的籍贯,有大都(今北京市)(《录鬼簿》)、解州(在今山西运城)(《元史类编》卷三十六)、祁州(在今河北)(《祁州志》卷八)等不同说法。

约生于金末或元太宗时,贾仲明《录鬼簿》吊词称他为“驱梨园领袖,总编修师首,捻杂剧班头”,可见他在元代剧坛上的地位。

人物生平有关关汉卿生平的资料缺乏,只能从零星的记载中窥见其大略。

据元代后期戏曲家钟嗣成《录鬼簿》的记载,“关汉卿,大都人,太医院尹,号已斋叟”,“太医院尹”别本《录鬼簿》作“太医院户”。

关于关汉卿的籍贯,有大都(今北京市)(《录鬼簿》)、解州(在今山西运城)(《元史类编》卷三十六)、祁州(在今河北)(《祁州志》卷八)等不同说法。

查《金史》或《元史》均未见“太医院尹”的官名,而“医户”却是元代户籍之一,属太医院管辖。

因此,关汉卿很可能是属元代太医院的一个医生。

《拜月亭》中,他有一段临床诊病的描写,宛若医人声口,可以作为助证。

元末朱经《青楼集·序》载:“我皇元初并海宇,而金之遗民若杜散人、白兰谷、关已斋辈,皆不屑仕进,乃嘲弄风月,流连光景。

”杜散人即杜善夫,是由金入元的作家,白兰谷即白朴,金亡(1234)时才8岁,估计关汉卿的年代同他们接近,也是由金入元的作家,关汉卿今存〔大德歌〕10首,“大德”是元成宗的年号 (1297~1307),上距金亡已70年左右。

【作者信息拓展】马致远 2关汉卿与马致远虽然同为下层文人,在精神上却存在一定差异:关汉卿在精神上更接近平民百姓,更关注社会下层的生活,因此他的杂剧更多表现普通百姓的社会生活,剧本中也多以下层民众为主角。

所以关汉卿的剧作既有强烈的文人性,也有强烈的市民性。

马致远的作品基本没有市民性,有的主要是士大夫色彩。

他更关注士人的状况,如《荐福碑》写士人不遇的坎坷,倾诉沦落文人的悲哀;《青衫泪》写文人和妓女的爱情,商人是浊物,文人是爱情、婚姻的更好选择;马致远对神仙道化剧情有独钟,体现了他对生命、人生的哲理思考,,体现着他对精神归宿的追求:他慨叹功名的虚幻、人生的短暂;他想逃避人间纷扰的是非;他厌弃争名逐利;他赞叹道教的生活。

这些,都是马致远士大夫色彩的重要体现。

三、掌握马致远剧作的曲辞风格学习要求:本章内容要求同学掌握。

一、马致远的生平与创作马致远,以字行,名不详,晚号东篱,以示效陶渊明之志。

大都人,生平事迹不详。

只知他早年在大都度过,曾热衷于功名,中年做过江浙行省务官,可官运不通。

在经历过一段四处漂泊的生涯后,自言“人间宠辱皆看破”,于晚年走入买酒浇愁、修仙证道的归隐之途。

马致远从事杂剧创作的时间很长,名气也很大,有“曲状元”之誉(贾仲明所作吊词)。

他的作品见于著录的有十五种,今存《汉宫秋》、《荐福碑》、《岳阳楼》、《青衫泪》、《陈抟高卧》。

、《任风子》六种,另有《黄粱梦》,是他和几位艺人合作的。

二、《汉宫秋》《汉宫秋》是马致远早期的作品,也是马致远杂剧中最著名的一种,敷演王昭君出塞和亲故事。

1 、题材的演变王昭君,西汉元帝时人。

她出塞和亲是在竟宁元年(公元前 33 年)。

据《汉书》、《后汉书》记载:王昭君,字嫱,是汉元帝时宫女。

当时呼韩邪单于来汉朝求婚,王昭君因不满汉宫生活,自愿请行。

临行时,着意打扮,“丰容靓饰,光明汉宫,顾影裴徊,纯动左右。

”元帝见后大惊,想留下她,又怕失信,只得遣行。

单于得昭君,极为欢喜,封为“宁胡阏氏”。

关汉卿与马致远杂剧之比较何悦玲在数量众多的元杂剧作家中,关汉卿与马致远无疑都属大家之列。

关于二人杂剧创作的比较,因审美主体不同,历来大致存在两种不同的见解。

或把马致远杂剧尊为元曲之冠,如明代朱权说:“马东篱之词,如朝阳鸣凤。

其词典雅清丽,可与《灵光》、《景福》而相颉颃。

有振鬣长鸣,万马皆喑之意。

又若神凤飞鸣于九宵,岂可与凡鸟共语哉?宜列群英之上。

”或把关汉卿杂剧推上元曲的第一把交椅,如王国维曾断言:“关汉卿一空依傍,自铸伟词,而其言曲尽人情,字字本色,故当为元人第一。

”对于这两种不同的见解,笔者以为应立足于戏剧是适应勾栏瓦肆演出需要的一种自娱娱人的特殊表演形式,结合当时的社会显示和两人不同的生活经历与价值观念,以他们全部的杂剧创作为底本,进行深入地分析与比较,方能获得较为深切的理解。

元代是我国历史上第一个由少数民族统治的极为黑暗的时代。

在蒙古族不断南进吞噬中原的过程中,推行极其残酷的民族清洗政策,所到之处,烧杀掳掠,给中原人民带来了沉重的灾难。

政治上,一方面,蒙古族是一个游牧民族,因缺少长期吏治文化的积累而不懂得如何治国平天下;一方面,蒙古统治者任人唯亲,据《元史》卷六《世祖本纪》载:“至元二年二月(1265)甲子以蒙古人充各路达噜噶齐,汉人充总管,回回人充同知,永为定制。

”用不了解吏治之道蒙古人或色目人充当各地郡邑的正官,使得贪官污吏滋生,广大人民处于水深火热之中。

如果说,以上政治、经济方面的劫难背离了中国知识分子长期以来所崇尚的社会秩序,那么,对历来有着“学成文武艺,货于帝王家”情结的中国知识分子来说,仕途的被阻隔更是致命的打击。

因入主中原以前以游牧生活为主,元蒙统治者对知识分子极为轻视。

他们不仅在元初的80年中,停止了科举,断绝了知识分子在政治上的出路,而且还把知识分子列为下九等,即所谓的“八娼九儒十丐”,从而使知识分子处于民族压迫的最底层,在生理上与精神上都饱受摧残。

即使到了延佑三年,科举复兴,知识分子仕进的机会终于来了,但科场的不平与黑暗还是将大部分知识分子拒于仕途之外。

元曲四大家及代表作元曲四大家指关汉卿、白朴、郑光祖、马致远四位元代杂剧作家。

关汉卿代表作:《窦娥冤》、《单刀会》;马致远的代表作是《汉宫秋》;白朴的代表作是《墙头马上》;郑光祖的代表作是《倩女离魂》。

关汉卿:《窦娥冤》、《救风尘》、《单刀会》是他的优秀代表作,其散曲全收在《金元散曲》中。

关汉卿,号已斋,亦作一斋,汉卿是他的字,是元代著名的戏剧大师。

大约生于金代末年(约公元1229年—1241年),卒于元成宗大德初年(约公元1300年前后)。

白朴:白朴编订成集的词作,名曰《天籁集》。

到明代已经残佚,字句脱误。

清朝中叶,朱彝尊、洪升始为整理刊行。

全集收词二百余首,除了一些应酬赠答、歌楼妓席之作外,多为伤时感怀的作品。

赖有这部作品,我们才可以了解白朴的生涯。

他的词作,承袭元好问长短句的格调,跌宕沉详,天然古朴。

白朴,原名恒,字仁甫,后改名朴,字太素,号兰谷,隩州(今山西河曲)人,生于金哀宗正大三年(1226年),至元成宗大德十年(1306年)在世,此后行踪不详。

马致远:其作品以反映退隐山林的田园题材为多,风格兼有豪放、清逸的特点。

有描述王昭君传说的《汉宫秋》以及《任风子》等。

《汉宫秋》被后人称做元曲的最佳杰作。

马致远生于公元1250年,约卒于公元1321年,是元代著名的杂剧家。

大都(今北京)人。

马致远字千里,晚号“东篱”,以示效陶渊明之志。

郑光祖:据学者考证,郑光祖一生写过18种杂剧剧本,全部保留至今的,有《迷青琐倩女离魂》、《刍梅香骗翰林风月》、《醉思乡王粲登楼》、《辅成王周公慑政》、《虎牢关三战吕布》等。

郑光祖,字德辉,平阳襄陵(今山西襄汾县)人,生卒年不详。

他是元代著名的杂剧家和散曲家,与关汉卿、马致远、白朴齐名,号称元代四大杂剧家之一。

元曲介绍元曲,是盛行于元代的一种文艺形式,包括杂剧和散曲,有时专指杂剧。

杂剧,宋代以滑稽搞笑为特点的一种表演形式,元代发展成戏曲形式。

每本以四折为主,在开头或折间另加楔子,每折用同宫调同韵的北曲套曲和宾白组成。

元杂剧的四大悲剧是指:关汉卿的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》、白朴的《梧桐雨》以及纪君祥的《赵氏孤儿》。

《窦娥冤》山阴书生窦天章因无力偿还蔡婆的高利贷,把七岁的女儿窦娥送给蔡婆当童养媳来抵债。

窦娥长大后与蔡婆儿子成婚,婚后两年蔡子病死。

后来蔡婆向赛卢医索债,被赛卢医骗至郊外谋害,为流氓张驴儿父子撞见。

赛卢医惊走后,张驴儿父子强迫蔡婆与窦娥招他父子入赘,遭到窦峨的坚决反抗,蔡婆有病,张驴儿把毒药倾在羊肚儿汤让给张驴儿的老子吃,把他老子毒死了。

张驴儿以“药死公公”为名告到官府,贪官桃杌横加迫害,屈斩窦娥。

后来窦天章考取进士,官至肃政廉访使,到山阴考察吏治。

窦娥的鬼魂向她父亲诉冤,窦天章查明事实,为窦娥昭雪了冤案。

后世称关汉卿为“曲圣”。

《窦娥冤》取材于汉代流传下来的“东海孝妇”民间故事,关汉卿结合了自己在现实生活中的体认,精心构制了这个大悲剧。

窦娥因家贫被卖给蔡家做童养媳,丈夫早死,婆媳相依为命。

流氓张驴儿闯入这个家庭,胁迫窦娥婆媳嫁给他们父子为妻,遭到窦娥严辞拒绝。

张驴儿欲毒死蔡婆,结果反毒死了自己的父亲,便嫁祸给窦娥。

昏聩的桃杌太守严刑逼供,将窦娥屈打成招,并被处死。

违法的人并未得到制裁,守法的人却被“法纪”送了性命。

戏剧的锋芒直指酷虐的封建统治。

当窦娥幻想破灭,她愤怒地呼喊出:“为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。

天地也做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船。

地也,你不分好歹何为地!天也,你错勘贤愚枉做天!”窦娥的责天问地,也是关汉卿的呼喊,代表着不屈从于现实命运的浩然正气。

《赵氏孤儿》故事采自《左传》、《史记·赵世家》和刘向《新序·节士》、《说苑·复思》等书。

作者作了提炼、改造和虚构。

晋灵公时,武臣屠岸贾与文臣赵盾不和,设计陷害赵盾,在灵公面前指责赵盾为奸臣。

赵盾全家因此被满门抄斩,仅有其子赵朔驸马与公主得以幸免。

后屠岸贾又假传灵公之命,迫使赵朔自杀。

公主被囚禁于府内,生下一子后托付于赵家门客程婴,亦自缢而死。