《影像诊断学(二)》课程理论课教学日历

- 格式:doc

- 大小:465.50 KB

- 文档页数:17

《诊断学Diagnostics》课程教学大纲课程名称:诊断学英文名称:Diagnostics授课对象:临床医学专业(5年制)学分与学时:总学时162学时(理论课66学时,见习课96学时)学分 10分一、课程性质和目的(一)《诊断学》为我国高等医学院校本科生的必修课之一,是一门基础医学与临床医学之间的桥梁课程。

为适应新的五年制临床医学专业办学规模的发展,适应21世纪高级临床医学人才的培养,按照教育部、卫计委和全国高等医学建设研究会的要求,制定了本教学大纲。

(二)诊断学的主要内容包括:病史采集、体格检查及体征、实验室诊断、心电图检查和病历书写,培养临床诊断思维。

其它部分未列入教学大纲中的内容,供学生自学。

《诊断学》总教学时数为192学时,其中课堂讲授66学时,实验操作或临床见习96学时,但可根据实际教学情况作适当调整。

(三)在诊断学教学过程中,应尽可能多地安排学生接触临床,参与实践,注重实践能力的考核,以达到理论联系实践的目的。

要注意引导学生自主学习和运用辩证唯物主义观点、方法,去认识、分析和解决问题。

学生通过专业理论学习和临床实践,逐步掌握疾病诊断的基本理论、基本知识和临床基本技能,培养解决临床实际问题的能力和强化医学人文精神,为以后学习临床课程打下良好基础,养成自主学习的良好习惯,并在临床专业见学和临床实习中不断强化。

(四)诊断学的要求1.掌握常见症状的发生机制和临床意义,学会问诊的正确方法和技巧。

2.掌握典型病理体征的发生机制与临床意义,掌握体格检查的基本理论和基本方法,包括体格检查的顺序与手法。

3.掌握实验诊断内容的基本理论、正常值、临床意义和应用指征。

4.熟悉心电图各波图形产生的基本原理;熟悉心电图检查的临床应用及某些常见典型异常心电图表现;初步掌握心电图各波图形特点及测量方法。

5.学会对各种临床资料进行归纳总结,综合分析并逻辑推理的方法,在教学过程中,逐步掌握独立书写完整住院病历和做出初步诊断的能力。

《医学影像诊断学》理论教学大纲(供五年制本科医学影像学专业使用)I前言《医学影像诊断学》,包括传统X线、数字化X线成像(DR)、计算机体层摄影(CT)、数字减影血管造影(DSA)、磁共振成像等,介入放射学和超声诊断为独立教学课程。

本课程就是利用上述各种成像技术进行诊断的一门临床学科。

传统的X线诊断是医学影像诊断学的基础,也是本学科讲授的重要内容,CT诊断在国内已经较为普及,且诊断价值较大,因此扩大了这部分内容的比重。

对目前应用日趋广泛的MRI也将部分章节介绍。

总论部分重点讲授各种成像技术的原理、图象特点、检查技术、分析与诊断方法及应用价值与限度。

各论部分授课顺序均按照统一的方式进行,即各个系统的检查方法、正常表现、基本病变、疾病诊断。

重点讲授正常、基本病变及疾病诊断。

各系统讲授重点根据最常用的检查手段有所不同,如呼吸系统以X线及CT为主,骨关节系统以普通X线为主,中枢神经系统以CT、MRI为主。

通过教学内容的实施,使学生能初步独立分析主要影像学表现,在中枢神经系统及腹部能初步独立分析CT及MRI征象。

教学方法上,常规使用多媒体教学,配讲议。

要重点突出的课堂讲解。

除此,每次理论课后都有相应学时的实验课直观教学,充分利用视、听教材如X线片、CT片、MRI片、录象、标本等,以提高教学效果。

本大纲适用于五年制本科医学影像学专业学生使用,现将大纲使用中的有关问题说明如下:一为了使教师和学生更好地掌握大纲,大纲每一章节均由教学目的、教学要求和教学内容三部分组成。

教学目的注明教学目标,教学要求分掌握、熟悉和了解三个级别,教学内容与教学要求级别对应,并统一标示(核心内容即知识点以下划实线,重点内容以下划虚线,一般内容不标示)便于学生重点学习。

二教师在保证大纲核心内容的前提下,可根据不同专业要求和不同教学手段,讲授重点内容和介绍一般内容。

三总教学参考学时数为240学时,理论与实验比值为1:1,即理论授课116学时,实验116学时,分两个学期授课。

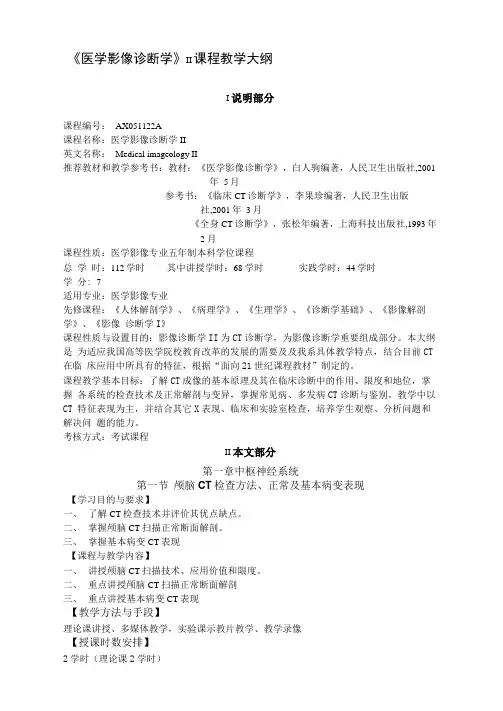

《医学影像诊断学》II课程教学大纲I说明部分课程编号:AX051122A课程名称:医学影像诊断学II英文名称:Medical imageology II推荐教材和教学参考书:教材:《医学影像诊断学》,白人驹编著,人民卫生出版社,2001年5月参考书:《临床CT诊断学》,李果珍编著,人民卫生出版社,2001年3月《全身CT诊断学》,张松年编著,上海科技出版社,1993年2 月课程性质:医学影像专业五年制本科学位课程总学时:112学时其中讲授学时:68学时实践学时:44学时学分: 7适用专业:医学影像专业先修课程:《人体解剖学》、《病理学》、《生理学》、《诊断学基础》、《影像解剖学》、《影像诊断学I》课程性质与设置目的:影像诊断学II为CT诊断学,为影像诊断学重要组成部分。

本大纲是为适应我国高等医学院校教育改革的发展的需要及及我系具体教学特点,结合目前CT 在临床应用中所具有的特征,根据“面向21世纪课程教材”制定的。

课程教学基本目标:了解CT成像的基本原理及其在临床诊断中的作用、限度和地位,掌握各系统的检查技术及正常解剖与变异,掌握常见病、多发病CT诊断与鉴别。

教学中以CT 特征表现为主,并结合其它X表现、临床和实验室检查,培养学生观察、分析问题和解决问题的能力。

考核方式:考试课程II本文部分第一章中枢神经系统第一节颅脑CT检查方法、正常及基本病变表现【学习目的与要求】一、了解CT检查技术并评价其优点缺点。

二、掌握颅脑CT扫描正常断面解剖。

三、掌握基本病变CT表现【课程与教学内容】一、讲授颅脑CT扫描技术、应用价值和限度。

二、重点讲授颅脑CT扫描正常断面解剖三、重点讲授基本病变CT表现【教学方法与手段】理论课讲授、多媒体教学,实验课示教片教学、教学录像【授课时数安排】2学时(理论课2学时)【考核知识点及要求】颅脑CT扫描正常断面解剖说明:实验课共8学时第二节颅脑先天性发育异常【学习目的与要求】一、了解颅骨及脑先天性发育异常的常见类型。

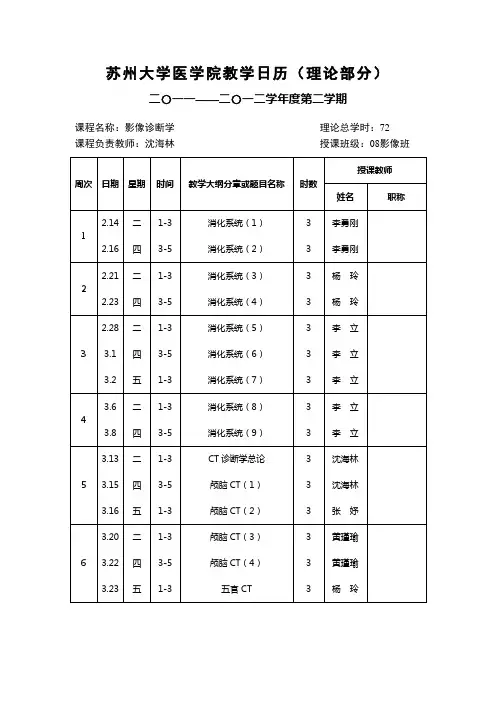

苏州大学医学院教学日历(理论部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:影像诊断学理论总学时:72课程负责教师:沈海林授课班级:08影像班注:上课地点:财红楼307;上课时间:周二、周五 8:00-10:20;周四9:40-12:00苏州大学医学院教学日历(实验、见习部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:影像诊断学实验、见习总学时:72 授课班级:08级影像班人数:39人实验、见习地点:财红楼PACS实验室苏州大学医学院教学日历(理论部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:影像诊断学理论总学时:36课程负责教师:沈海林授课班级:09级1班注:上课地点:东教楼202上课时间:每周四上午8:00-10:20苏州大学医学院教学日历(实验、见习部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:影像诊断学实验、见习总学时:18 授课班级:09级1班人数:55人实验、见习地点:影像楼1-2楼会议室及读片室苏州大学医学院教学日历(理论部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:影像诊断学理论总学时:36课程负责教师:沈海林授课班级:09级2班注:上课地点:东教楼203上课时间:每周三上午8:00-10:20苏州大学医学院教学日历(实验、见习部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:影像诊断学实验、见习总学时:18 授课班级:09级2班人数:56人注:实验室或见习科室名称:苏大附一院放射科实验、见习地点:影像楼1-2楼会议室及读片室苏州大学医学院教学日历(理论部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:影像诊断学理论总学时:36课程负责教师:沈海林授课班级:09级3班注:上课地点:东教楼203上课时间:每周五上午8:00-10:20苏州大学医学院教学日历(实验、见习部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:影像诊断学实验、见习总学时:18 授课班级:09级3班人数:53人注:实验室或见习科室名称:苏大附一院放射科实验、见习地点:影像楼1-2楼会议室及读片室苏州大学医学院教学日历(理论部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:影像诊断学理论总学时:36课程负责教师:沈海林授课班级:09级法医班注:上课地点:东教楼202上课时间:每周二下午14:00-16:20苏州大学医学院教学日历(实验、见习部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:影像诊断学实验、见习总学时:18 授课班级:09级法医班人数:28人注:实验室或见习科室名称:苏大附一院放射科实验、见习地点:影像楼1-2楼会议室及读片室苏州大学医学院教学日历(理论部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:口腔颌面影像诊断学理论总学时:18课程负责教师:沈海林授课班级:09级口腔注:上课地点:东教楼202号教室上课时间:10-18周周一上午9:40-11:10,周三下午14:00-15:30苏州大学医学院教学日历(实验、见习部分)二〇一一——二〇一二学年度第二学期课程名称:口腔颌面影像诊断学实验、见习总学时:18 授课班级:09级口腔人数:32人上课地点:东教楼202号教室上课时间:10-18周一上午9:40-11:10,周三下午14:00-15:30。

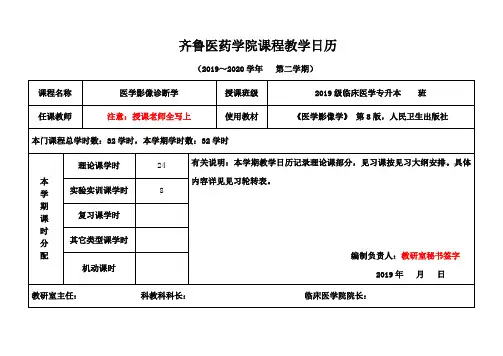

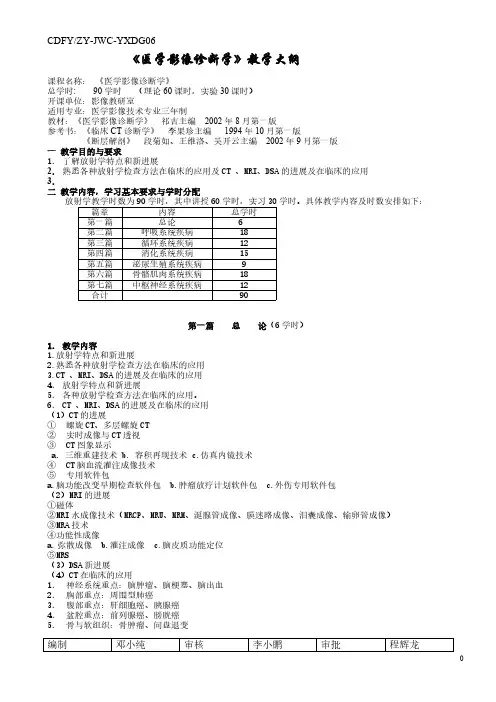

《医学影像诊断学》教学大纲课程名称:《医学影像诊断学》总学时: 90学时(理论60课时,实验30课时)开课单位:影像教研室适用专业:医学影像技术专业三年制教材:《医学影像诊断学》祁吉主编2002年8月第一版参考书:《临床CT诊断学》李果珍主编1994年10月第一版《断层解剖》段菊如、王维洛、吴开云主编2002年9月第一版一教学目的与要求1.了解放射学特点和新进展2.熟悉各种放射学检查方法在临床的应用及CT 、MRI、DSA的进展及在临床的应用3.二教学内容,学习基本要求与学时分配放射学教学时数为90学时,其中讲授60学时,实习30学时。

具体教学内容及时数安排如下:篇章内容总学时第一篇总论 6第二篇呼吸系统疾病18第三篇循环系统疾病12第四篇消化系统疾病15第五篇泌尿生殖系统疾病9第六篇骨骼肌肉系统疾病18第七篇中枢神经系统疾病12合计90第一篇总论(6学时)1.教学内容1.放射学特点和新进展2.熟悉各种放射学检查方法在临床的应用3.CT 、MRI、DSA的进展及在临床的应用4.放射学特点和新进展5.各种放射学检查方法在临床的应用。

6.CT 、MRI、DSA的进展及在临床的应用(1)CT的进展①螺旋CT、多层螺旋CT②实时成像与CT透视③CT图象显示a. 三维重建技术b. 容积再现技术c.仿真内镜技术④CT脑血流灌注成像技术⑤专用软件包a.脑功能改变早期检查软件包b.肿瘤放疗计划软件包c.外伤专用软件包(2)MRI的进展①磁体②MRI水成像技术(MRCP、MRU、MRM、涎腺管成像、膜迷路成像、泪囊成像、输卵管成像)③MRA技术④功能性成像a.弥散成像b.灌注成像c.脑皮质功能定位⑤MRS(3)DSA新进展(4)CT在临床的应用1.神经系统重点:脑肿瘤、脑梗塞、脑出血2.胸部重点:周围型肺癌3.腹部重点:肝细胞癌、胰腺癌4.盆腔重点:前列腺癌、膀胱癌5.骨与软组织:骨肿瘤、间盘退变(5)MRI在临床的应用1.神经系统重点:脑肿瘤、脑梗塞、脑出血、脊髓肿瘤2.胸部重点:纵隔淋巴结3.腹部重点:肝细胞癌、血管瘤4.盆腔重点:膀胱癌5.骨与软组织:骨肿瘤、软组织脂肪瘤、间盘退变DSA临床应用2.学习要求1.介绍射学特点,了解放射学是一门集诊断和治疗的临床医学科学;2.了解放射学的构成及最新发展;3.了解放射学各组成部分在临床的应用。

影像专业-《医学影像诊断学》课程基本要求与教学大纲《医学影像诊断学》教学大纲课程编号:05课程名称:医学影像诊断学英文名称:Medical Imaging课程类型:专业课总学时:54学时讲课学时:36学时见习学时:18学时学分:3适用对象:医学影像学专业选修课程:急救医学、断层解剖学、病理生理前言医学影像学的发展日新月异,从传统的X线诊断学已发展成为常规X线检查、CT、MRI及血管数字减影成像等多种高科技诊断设备的综合应用,介入放射学的发展又拓宽了医学影像诊断的范畴,从单一的诊断模式向诊断与治疗方面纵深发展,极大丰富了医学影像学的内容。

本大纲是为在读的医学影像学专业本科生学习《医学影像学》专业课时编写的,大纲的内容是由《实用放射学》改为面向21世纪课程教材《医学影像诊断学》作为选用教材进行编写。

该教材系国内许多知名教授编写,内容丰富,系统性及实用性强,涉及现代医学影像学多学科知识,为了减轻学生负担,结合我省的实际情况,将教材内容作了相应的安排,分为重点掌握,一般了解及自学三部分,达到学以致用、不够再学,提高学生的学习主动性,避免了盲目性,从而保证教学质量。

本课程总学时450学时,大课讲授300学时,小课实习150学时。

大课按本大纲进行教学。

课堂讲授与实习课比例为2:1,实习课主要实习要求掌握的内容,要求了解的内容不专门安排实习课。

42实习课教学要求见与本大纲配套的《医学影像诊断学》实习指导。

第一章总论一、教学目标根据培养目标及教学内容,重点讲授各种不同成像手段的基本原理、检查方法、诊断原则与步骤和图像的分析方法与临床应用,并对各种成像手段的诊断价值进行评价。

掌握适应症。

二、教学基本要求通过制作的多媒体理论授课,结合实习课现场观看不同的影像设备,领会不同成像技术的原理,通过不同成像技术的影像阅片分析,掌握医学影像学诊断的基本原则和步骤及正确书写诊断报告,为成为一名合格的医学影像学医师奠定坚实的基础。

收集精品文档============================================================== ==========================================《医学影像学》教学大纲前言医学影像学的发展日新月异,从传统的X线诊断学已发展成为常规X线检查、CT、MRI及血管数字减影成像等多种高科技诊断设备的综合应用,介入放射学的发展又拓宽了医学影像诊断的范畴,从单一的诊断模式向诊断与治疗方面纵深发展,极大丰富了医学影像学的内容。

本大纲是为在读的医学影像学专业本科生学习《医学影像学》专业课时编写的,大纲的内容是由《实用放射学》改为面向21世纪课程教材《医学影像诊断学》作为选用教材进行编写。

该教材系国内许多知名教授编写,内容丰富,系统性及实用性强,涉及现代医学影像学多学科知识,为了减轻学生负担,结合我省的实际情况,将教材内容作了相应的安排,分为重点掌握,一般了解及自学三部分,达到学以致用、不够再学,提高学生的学习主动性,避免了盲目性,从而保证教学质量。

本课程总学时450学时,大课讲授300学时,小课实习150学时。

大课按本大纲进行教学。

课堂讲授与实习课比例为2:1,实习课主要实习要求掌握的内容,要求了解的内容不专门安排实习课。

==============================专业收集精品文档=============================收集精品文档============================= ================================= ==========================================实习课教学要求见与本大纲配套的《医学影像学》实习指导。

==============================专业收集精品文档=============================收集精品文档============================= =========================================================================================================专业收集精品文档=============================目 录《医学影像学》第一章 总论 …………………………………………… 1 第二章 中枢神经系统………………………………… 1 第三章 头颈部 ……………………………2 第四章 呼吸系统 ……………………………………… 5 第五章 循环系统 ……………………………………… 6 第六章 乳腺 ……………………………………… 7 第七章 消化系统和腹膜腔………………………………7第八章 泌尿生殖系统和腹膜后间隙........................ 10 第九章 骨骼肌肉系统 (11)《影像技术学》第一部份X 线影像技术 ……………………………14一、医用诊断装置…………………………………… 二、X 线照片冲洗技术……………………………… 三、图像工学与X 线摄影技术……………………… 14 15 16 第二部份CT 成像技术 ……………………………16收集精品文档============================= ================================= ==========================================第三部份MRI成像技术 (18)第四部份数字减影(DSA)成像技术 (18)第一章总论一、教学目标根据培养目标及教学内容,重点讲授各种不同成像手段的基本原理、检查方法、诊断原则与步骤和图像的分析方法与临床应用,并对各种成像手段的诊断价值进行评价。

《影像诊断学(二)》课程理论课教学日历

2008-2009学年度第一学期

课程名称:影像诊断学理论总学时126

注:上课地点:财红楼307号教室

上课时间:每周三上午,每周四、五下午

《影像诊断学》课程理论课教学日历

2008-2009学年度第一学期

课程名称:影像诊断学理论总学时54

注:上课地点:南校区4号楼21号教室上课时间:每周一下午14:00-16:20

2008-2009学年度第一学期

课时:54学时

教材:医学影像学

授课班级:05级放射医学(七年制)30人课程负责教师:龚建平

2008-2009学年度第一学期

理论课时:54学时

教材:《医学影像学》第六版

授课班级:05级放射医学、05核医学、05医学物理课程负责教师:龚建平

2008-2009学年度第一学期

理论课时:54学时

教材:《医学影像学》第六版

授课班级:05级放射医学、05核医学、05医学物理课程负责教师:龚建平

2008-2009学年度第一学期

理论课时:54学时

教材:《医学影像学》第六版

授课班级:05级放射医学、05核医学、05医学物理课程负责教师:龚建平

2008-2009学年度第二学期

课程名称:影像诊断学理论总学时:111

注:上课地点:财红楼307

上课时间:周二、周五 8:00-10:20;周四9:40-12:00

《影像诊断学》课程理论课教学日历

2008-2009学年度第二学期

课程名称:影像诊断学理论总学时:36;

注:上课地点:东教楼103

上课时间:14:00-16:20

《影像诊断学》课程理论课教学日历

2008-2009学年度第二学期

课程名称:影像诊断学理论总学时:36;

课程负责教师:沈海林授课班级:06级临床2班

注:上课地点:东教楼104

上课时间:14:00-16:20

《影像诊断学》课程教学日历(理论部分)

2008--2009 学年第二学期

理论课时:54学时教材:《医学影像学》第六版

《影像诊断学》课程理论课教学日历

2008-2009学年度第二学期

课程名称:影像诊断学理论总学时:36

注:上课地点:东教楼104

上课时间:14:00-16:20

《影像诊断学》课程理论课教学日历

2008-2009学年度第二学期

课程名称:影像诊断学理论总学时:36

注:上课地点:东教楼104

上课时间:14:00-16:20。