影响微生物生长的环境因子微生物的生长受到环境中的物理及化学

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:3

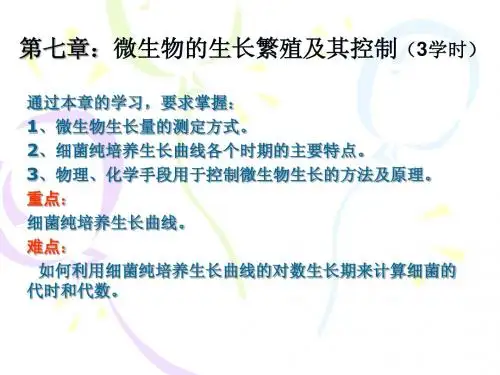

第五章微生物的生长及影响因素先介绍如何在实验室或生产实践中使微生物生长,即如何培养微生物;然后介绍微生物生长的规律(包括个体和群体);以及环境条件对微生物生长的影响;最后讨论控制微生物生长特别是有害微生物生长的方法。

生长:微生物个体重量的增加和体积增大的现象。

繁殖:微生物数量增多的现象。

第一节微生物生长一、微生物的培养方法(一)微生物的纯培养及获得方法1.纯培养:微生物学将从一个细胞或一种细胞群繁殖得到的后代叫作纯培养。

2.获得方法(分离方法):只有分离到微生物的纯菌种,才能研究和利用微生物,目前常用的分离方法有:①释倒平板法:按不同的稀释度将待分离的材料进行稀释(10倍稀释法),然后分别倒平板,培养得到单一菌落,挑取,分离,纯化即得。

②平皿划线法:在培养基表面用接种环平行或连续划线,培养可得单菌落,分离纯化得纯培养。

平行扇形连续③单细胞挑取法:用单细胞挑取仪(显微镜挑取器)在显微镜下直接挑取单个细胞(菌体)进行培养,而获得纯培养的方法。

④选择培养基分离法:用只适于一种微生物生长的培养基培养,结果只有一种微生物生长,挑取即得。

⑤涂抹培养皿分离法:平板上滴0.2ml菌悬液,用玻璃刮棒涂抹,培养后挑取菌落,纯化即得。

另外,有煮沸法分离芽孢杆菌;利用致死温度的不同分离噬菌体。

(二)微生物的培养方法1.好氧培养法:a.实验室:试管斜面,平板。

b.工业:半固体物料(浅盘法,转桶法,厚层培养法)c.食用菌:袋栽法,床栽法。

2.固体培养法:a.实验室:摇瓶培养法,试管液体培养法,三角瓶浅层培养法,小型台式发酵罐等。

b.工业:发酵罐(通用型搅拌发酵罐,气泡塔型发酵罐,其他形式的发酵罐)。

3.厌氧培养法:a.验室:厌氧培养皿,厌氧试管,厌氧罐。

b.工业:液体静置培养法。

二、微生物的同步生长及同步培养方法1.同步培养法:能使培养物中所有的微生物细胞都处于相同的生长阶段的培养方法成为同步培养法。

2.同步生长:培养物中的所有微生物细胞都处于同一生长阶段,并都能同时分裂的生长方式。

温度和pH对微生物生长的影响【目的】1.懂得物理因素如:温度、pH对微生物生长影响的原理。

2.学会自己设计实验测试一些环境因子对微生物影响的方法与步骤。

【概述】微生物的生命活动是由其细胞内外一系列化学环境系统一体所构成的,微生物的生长繁殖除营养因子起主导作用外,常受许多环境因子的影响,其中物理因素中的温度影响最为明显。

在微生物的培养温度中,有最高、最适与最低培养温度之分,而最适培养温度则是其分裂一代所需的最短代时的培养温度,不同的微生物生长繁殖所需的最适温度也是各异的,依据微生物生长的最是温度的高低,可将微生物分为嗜冷菌、中温菌和嗜热菌3类。

与高等动物共栖、同居或寄生的绝大部分微生物都属中温菌。

本实验主要以埃希氏菌为例测试其生长繁殖的温度范围及其最适生长温度。

不同的微生物对高温的抵抗性差异极大,具有芽孢的细菌对高温则有较强的抵抗能力,故判别物品是否灭菌彻底常以是否完全杀死芽孢为设计依据。

本实验对普遍存在的枯草芽孢杆菌芽孢的耐热性作一简单的测试。

【材料和器皿】(1)菌种:大肠埃希氏菌(Escherichia coli)、枯草芽孢杆菌(Bac illus subtilis)、黏质沙雷氏菌(Serratia marcescens)、酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)(2)培养基:牛肉膏蛋白胨培养基,察氏培养基,。

(3)其他:培养皿,试管,水浴锅等。

【方法与步骤】1.影响微生物生长的温度因素(1)大肠埃希氏菌最是温度的测试①制备菌悬液:取培养至对数期后期大肠埃希氏菌斜面(37℃,18-20h),用4ml无菌生理盐水刮洗下斜面菌苔,并制备成均匀的细菌悬液。

②取供试管:取8支装无菌牛肉膏蛋白胨培养基液管,每管含5ml培养基,分别标明15℃、25℃、35℃。

45℃ 4种温度,每一温度做两管重复。

③加供试菌:向上述各试管中滴加供试菌液,即每管接入培养18-20h的大肠埃希氏菌菌液0.1ml(或2滴),混匀。

②化学渗透趋势转运系统;③基团转移。

四、影响细菌生长的环境因素(简答)1、营养物质:水、碳源、氮源、无机盐及生长因子为细菌的代谢及生长繁殖提供必需的原料和充足的能量2、酸碱度(pH):多数病原菌最适pH为7.2--7.6,而结核杆菌最适pH值为6.5--6.8,霍乱弧菌最适pH值为8.4--9.2。

3、温度:病原菌最适温度为37度。

4、气体:O2:根据细菌代谢时对氧气的需要与否分四类:①专性需氧菌:具有完善的呼吸酶系统,需要分子氧作为受氢体以完成需氧呼吸,仅能在有氧环境下生长。

②微需氧菌:在低氧压(5%-6%)生长最好。

③兼性厌氧菌:兼有有氧呼吸和无氧发酵两种功能,在有氧、无氧环境中均能生长,但以有氧时生长较好。

大多数病原菌属于此。

④专性厌氧菌:缺乏完善的呼吸酶系统,只能进行无氧发酵,必须在无氧环境中生长。

CO2:对细菌生长也很重要,大部分细菌在代谢中产生的CO2可满足需要,个别细菌初次分离时需人工供给5-10%CO2。

5、渗透压:五、细菌的生长繁殖1、细菌个体的生长繁殖:繁殖方式----细菌以简单的二分裂方式进行无性繁殖。

繁殖速度----繁殖一代所需时间(代时)约20-30min。

但少数细菌代时较长,如结核分枝杆菌代时为18小时。

2、细菌群体的生长繁殖:迟缓期、对数期、稳定期、衰退期繁殖规律----生长曲线迟缓期:细菌被接种培养基的最初一段时间,主要是适应新环境,同时为分裂繁殖作物质准备,此时细菌体积比较大,含有丰富的酶和中间代谢产物。

对数期:细菌分裂繁殖最快的时期,菌数以几何级数增长,研究细菌的最佳时期。

稳定期:由于营养物质的消耗,代谢产物的堆积,繁殖数与死亡数几乎相等。

活菌数保持稳定。

一些细菌的芽胞、外毒素和抗生素等代谢产物大多在稳定期产生。

衰退期:繁殖变慢,死菌数超过活菌数。

细菌形态发生改变,生理活动趋于停滞。

第三节细菌的新陈代谢和能量转换一、细菌的能量代谢■细菌能量代谢活动中主要涉及ATP形式的化学能。

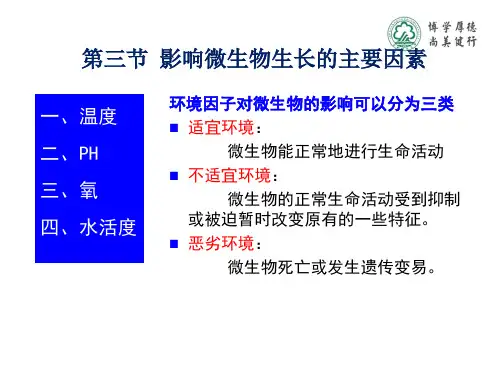

生长是微生物与外界环境因素共同作用的结果。

环境条件的改变,可引起微生物形态、生理、生长、繁殖等特征的改变;或者抵抗、适应环境条件的某些改变;当环境条件的变化超过一定极限,则导致微生物的死亡。

为了抑制和消除微生物的有害作用,人们常采用多种物理、化学或生物学方法,来抑制或杀死微生物。

常用以下术语来表示对微生物的杀灭程度。

灭菌:用物理或化学方法杀灭物体上所有的微生物(包括病原微生物和非病原微生物及细菌芽胞、霉菌孢子等),称为灭菌。

消毒:用物理或化学方法仅能杀灭物体上的病原微生物,而对非病原微生物及芽胞和孢子不一定完全杀死,称为消毒。

用来消毒的药物称为消毒剂。

防腐:防止或抑制微生物生长和繁殖的方法称为防腐或抑菌。

用于防腐的化学药品称为防腐剂。

某些化学药物在低浓度时为防腐剂,在高浓度时则成为消毒剂。

无菌:指没有活的微生物存在。

采取防止或杜绝一切微生物进入动物机体或物体的方法,称为无菌法。

以无菌法操作时称为无菌操作。

在进行外科手术或微生物学实验时,要求严格的无菌操作,防止微生物的污染。

不同的微生物对各种理化因子的敏感性不同,同一因素不同剂量对微生物的效应也不同,或者起灭菌作用,或者可能只起消毒或防腐作用。

在了解和应用任何一种理化因素对微生物的抑制或致死作用时,还应考虑多种因素的综合效应。

例如在增高温度的同时加入另一种化学药剂,则可加速对微生物的破坏作用。

大肠杆菌在有酚存在的情况下,温度从30℃增至42℃时明显加快死亡;微生物的生理状态也影响理化因子的作用。

营养细胞一般较孢子抗逆性差,幼龄的、代谢活跃的细胞较之老龄的、休眠的细胞易被破坏;微生物生长的培养基以及它们所处的环境对微生物遭受破坏的效应也有明显的影响。

如在酸或碱中,热对微生物的破坏作用加大,培养基的粘度也影响抗菌因子的穿透能力;有机质的存在也干扰抗微生物化学因子的效应,或者由于有机物与化学药剂结合而使之失效,或者有机质覆盖于细胞表面,阻碍了化学药剂的渗入。

理化因素对微生物的影响理化因素是指涉及物理和化学特性的因素,对微生物的生长和生存状况产生影响。

以下是一些典型的理化因素及其对微生物的影响:1.温度:温度是微生物生长的一个重要因素。

微生物可以根据其对温度的适应性,分为嗜冷微生物、嗜热微生物和中温微生物。

高温可以影响蛋白质的结构,导致酶活性的丧失,进而抑制微生物的生长和代谢活动。

低温则会降低微生物的酶活性和生长速度。

2.pH值:不同微生物对酸碱度的适应性也是不同的。

酸性环境会影响微生物的酶活性和细胞膜的完整性,从而抑制微生物的生长。

碱性环境则可能改变细胞内部的酶活性和物质转运机制。

3.氧气浓度:氧气是许多微生物生长所必需的,但是有些微生物可以在氧气缺乏的环境中生长,称为厌氧微生物。

这些微生物通过代谢路径的改变,适应了氧气缺乏的环境条件。

4.湿度:湿度对微生物的生长和传播起到重要的影响。

微生物对湿度要求不同,有些微生物适应高湿环境,而另一些微生物则适应低湿环境。

水分过多或过少都会影响微生物的生长能力和繁殖速度。

5.营养物质:微生物的生长需要一定的营养物质,包括碳源、氮源、矿物质和微量元素等。

这些物质对微生物的生长速率和代谢途径起到重要的作用。

在培养微生物时,不同的培养基配方可以选择性地培养特定的微生物。

6.光照:光照条件对微生物有着不同的影响。

光合微生物通过光合作用获得能量,而其他微生物在光照条件下可能受到光线的伤害。

此外,环境中的UV光线也会对微生物产生杀灭或抑制作用。

7.电离辐射:辐射是一种常见的物理因子,对微生物的生长和DNA损伤产生重要影响。

高剂量的辐射会导致微生物的死亡,而较低剂量的辐射可能引起突变和遗传修饰。

总的来说,理化因素对微生物的影响是复杂的,微生物可以通过适应和调节自身代谢途径来适应不同的理化因素。

对理化因素的深入研究有助于了解微生物的生存机制和应用。

理化性质对微生物生长的影响根据对微生物的影响可将环境分为三类适宜环境微生物能正常地进行生命活动a.不适宜环境微生物的正常生命活动收到抑制或被迫暂停改变原有的一些特征b.恶劣环境微生物死亡或发生遗传变异c.理化因素对生长的影响温度温度对微生物的影响a.温度通过影响膜的液晶结构、膜和蛋白质的合成及活性、RNA 的结构、转录等影响微生物的生命活动微生物的生长温度范围b.最低生长温度i.最高生长温度ii.最适生长温度iii.致死温度iv.微生物的类型(据最适生长温度划分)c.1.嗜冷微生物最适生长温度为15°C 或更低,最高生长温度低于20°C 的微生物1)种类:嗜冷菌:最适温度15℃,最高20℃,0℃可生长繁殖a)耐冷菌:最适温度高于15℃,最高温度20℃,0-5℃可生长繁殖b)2)嗜冷微生物能在低温下生长的原因细胞膜含有大量的不饱和脂肪酸,使膜在低温下也能保持半流动状态a)细胞的酶在低温下能有效地起催化作用,而在30~40℃的情况下,这些酶很快失活。

b)3)i.嗜温微生物最适生长温度在20~40℃微生物叫嗜温微生物1)种类:寄生型(体温型):最适35~40摄氏度腐生型(室温型):最适25~35摄氏度2)ii.嗜热微生物最适生长温度50~60℃的微生物1)嗜热微生物能在高温下生长的原因酶和其他蛋白质更具有耐热性a)核酸中含有较多的GC 对,对热更加稳定b)细胞膜中饱和脂肪酸含量高,使膜具有热稳定性c)细胞生长速率快,能迅速合成生物大分子,以弥补由于高温造成的破坏d)2)iii.极端嗜热微生物最适生长温度为80℃以上的微生物已发现的嗜高温微生物全都是古菌它们所处的环境与普通微生物有很大区别1)在高温下生长的原因蛋白质热稳定性与蛋白质上存在的盐桥数目增加(氨基酸带上Na+或其他阳离子生成电荷桥)及蛋白质高度密集的疏水内部区域有a)2)iv.关它们细胞膜中不含脂肪酸,而含植烷,这和膜的热稳定性有关b)微生物生长的温度类型v.最适发酵温度发酵速率和代谢产物积累速率最大时的温度i.d.极端温度对微生物的影响极端温度低于最低生长温度和高于最高生长温度的温度i.低温0℃以上停止生长ii.冷冻造成微生物细胞脱水及冰晶的机械损伤而引起微生物死亡iii.高温菌体蛋白变性,微生物死亡iv.e.微生物对热的忍受微生物温度/℃时间/min 细菌营养细胞50-6030酵母营养细胞50-6010孢子70-8010枯草芽孢杆菌芽孢10060嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢12112肉毒梭菌芽孢100360f.水活度水活度为在相同的温度和压力下,体系中溶液的水蒸气压与纯水的蒸气压之比:a.水活度的决定因素固体基质:水被吸附的牢固程度i.液体:溶质的含量和溶质的水合程度ii.b.基质水活度对微生物的影响高水活度环境i.低水活度环境ii.c.干燥对微生物的影响影响:干燥使代谢停止,使微生物处于休眠状态,严重时细胞脱水,蛋白质变性,进而导致死亡i.应用:保存物品,保藏菌种ii.d.渗透压对微生物的影响渗透压i.e.溶液的渗透压指溶液中溶质微粒对水的吸引力溶液渗透压的大小取决于单位体积溶液总溶质微粒的数目:溶质微粒越多,即溶液浓度越高,对水的吸引力越大,溶液渗透压越大环境渗透压对微生物的影响等渗环境:微生物正常生长1)低渗环境:细胞吸水膨胀,甚至胀破2)高渗环境:细胞脱水,影响代谢活动,引起质壁分离,甚至死亡3)i.耐高渗微生物与嗜高渗微生物ii.2.微生物在高渗环境中生长的原因iii.细胞自身合成相容性溶质,调高胞内渗透压,使细胞在高渗环境中能获得生活所需水分高渗环境的应用iv.腌制或蜜饯保藏食品表面张力液体表面相邻两个部分间单位长度内的相互牵引力a.表面张力对微生物生长的影响低表面张力,微生物在液体中均匀生长i.高表面张力,微生物在液体表面形成菌膜ii.b.改变表面张力的方法升高表面张力:添加无机盐i.降低表面张力:添加表面活性剂ii.c.3.辐射辐射是能量通过空间传播或传递第一种物理现象a.辐射的种类:电磁辐射和微粒辐射b.电磁辐射种类:非电离辐射:红外线、可见光、紫外线电离辐射:X -射线、γ-射线等c.可见光波长400-800nm 的电磁辐射i.光能型微生物的能源ii.长时间照射有杀菌作用iii.d.红外线波长大于800nm 的电磁辐射i.红外线可以发热,产生的高温具有杀菌作用ii.e.紫外线波长为150-390nm 的电磁辐射i.对微生物作用最强波长~260nmf.4.作用机理ii.应用iii.消毒诱变电离辐射g.pH环境ph 对微生物的作用改变细胞膜所带电荷状态,从而影响细胞对营养物质的吸收i.影响代谢过程中酶的活性ii.改变环境中营养物质的可给性iii.改变环境中有害物质的毒性iv.a.微生物生长的ph 范围不同类型微生物生长的ph 范围不同i.不同种属微生物生长的ph 范围不同ii.b.5.微生物的类型(按最适生长ph 范围来分)嗜酸微生物专性嗜酸菌:最适ph<6;ph>7时生长极差或死亡1)兼性嗜酸菌:在低ph 下生长,在中性ph 也长2)i.嗜碱微生物专性~:最适ph8~11,ph<=7生长极慢或不生长1)ii.嗜中性微生物能在ph4~9范围内生长,最适生长在ph6~8,大多数微生物属于这一类1)iii.c.微生物的代谢影响环境d.环境ph 的控制e.微生物细胞内的ph细胞内部ph 值一般接近中性胞内酶的最适ph 多接近中性1)细胞内的DNA 、ATP 等对低ph 敏感2)RNA 和磷酸类等对高ph 敏感3)i.细胞膜上酶及胞外酶最适ph 多接近微生物最适生长phii.f.微生物最适生长ph 和最适发酵phg.氧与氧化还原电位Eh 值的测定方法:用一个铂电极与用一个标准氢电极同时插入体系中,从敏感的伏特计上读出电位差值影响Eh 的主要因素a.氧分压、环境的ph 值标准氧化还原电位Ehb.E h 的改变方法降低E hi.除氧及向培养基中添加还原性物质:升高Ehii.通空气或氧及向培养基中添加氧化性物质:氢氧化铁c.微生物与氧的关系d.6.微生物营养生长环境的优化营养物质及其浓度a.环境条件ph 值i.温度ii.溶解氧iii.离子强度iv.二氧化碳分压v.b.7.灭菌与消毒灭菌采用强烈的理化因素使物体内外部的一切微生物永远丧失其生长繁殖能力的措施a.消毒采用较温和的理化因素,仅杀死物体表面或内部一部分对人体或动植物有害的病原菌,而对被消毒的对象基本无害的措施b.高温灭菌和消毒方法干热灭菌灼热灭菌法用火焰灼烧或焚烧a)适用:接种工具,污染物品,实验动物尸体等b)1)干热灭菌法在干燥箱(烘箱)中利用热空气进行灭菌a)适用:玻璃、陶瓷器皿、金属用具等耐高温的物品b)处理150~170℃1~2小时c)2)i.湿热灭菌同样温度和相同作用时间下,湿热灭菌比干热灭菌效果好的原因热蒸汽穿透力强a)细胞物质在含水量高时容易变性凝固b)蒸汽凝固时释放的大量蒸汽潜热可迅速提高灭菌物品的温度c)常压法巴氏消毒法是一种专用于牛奶、啤酒、果酒或酱油等不宜进行高温灭菌的液态风味食品或调料的低温消毒方法低温维持法i)高温瞬时法ii)iii)a)煮沸消毒法在100摄氏度下煮沸数分钟,常用于饮用水的消毒b)1)ii.c.1.污染微生物的控制2022年4月19日9:08间歇灭菌法利用反复多次的流通蒸汽加热,杀灭所有微生物,包括芽孢设备:蒸笼,高压灭菌锅i)原理:常压蒸汽处理杀死营养细胞,残留的芽孢等耐热的孢子体经过夜培养萌发,再加热处理杀死,如此反复处理三次,可达到无菌状态ii)对象:含有不耐高温营养物质的培养基或无高压蒸汽灭菌锅时处理一般培养基iii)方法:80~100摄氏度蒸煮15~60分钟,37摄氏度培养过夜,连续重复三天iv)控制:芽孢杆菌芽孢制剂v)注意:仅适用于含营养物质的物品vi)c)加压法高压蒸汽灭菌法a)利用高温进行湿热灭菌设备:高压蒸汽灭菌锅i)原理:在加压条件下,水的沸点超过100摄氏度,由此可提供高于100摄氏度的水蒸气ii)对象:耐高温物品,一般培养基,生理盐水,缓冲溶液,玻璃,陶瓷器皿等iii)控制:嗜热脂肪芽孢杆菌制剂,热变色纸带iv)实罐灭菌法b)连续加压蒸汽灭菌法c)优点:采用高温瞬时灭菌最大限度减少营养成分的破坏,从而提高了原料的利用率i)提高发酵罐的利用率ii)提高了锅炉的利用率iii)适宜于自动化操作iv)降低了操作人员的劳动强度v)2)过滤除菌法用物理阻留的方法将液体或空气的细菌除去,以达到无菌目的用具:过滤器,如硝化纤维素滤膜i.原理:将微生物过滤去除ii.对象:空气,热敏物质,蛋白质,酶,血清,纤维素,氨基酸等iii.d.辐射灭菌原理:i.e.对象热敏物料和制剂:维生素、抗生素、激素、生物制品、中药材和中药方剂、医疗器械、药用包装材料以及高分子材料ii.优点:不升高产品温度,穿透力强,灭菌效率高iii.缺点:设备费用高,对操作人员存在潜在危险性,可能使某些药物药效降低或产生毒性和发热物质等iv.化学消毒剂消毒剂:能杀死微生物的化学制剂a.防腐剂:能抑制微生物生命活动的制剂b.许多化学药品,制剂低时时防腐剂,剂量高时时消毒剂理想消毒剂应具备的条件:杀菌力强;使用方便;价格低廉;对人畜无害;无味无嗅c.石炭酸系数:衡量化学消毒剂相对杀菌强度的常数d.1.影响灭菌和消毒效果给因素影响高压蒸汽灭菌的因素灭菌物体的含菌量i.灭菌锅内空气的排除程度ii.灭菌对象的PH iii.培养基中蛋白质的含量iv.灭菌对象的体积v.加热与散热速度vi.a.影响化学消毒剂消毒效果的因素消毒对象i.化学消毒剂的性质及浓度ii.b.2.消毒时的环境条件iii.高温对培养基成分的影响有害影响a.防止方法采用特殊处理方法:分别灭菌;低压灭菌;连续加压蒸汽灭菌i.过滤除菌法ii.一些物理因子消毒与灭菌的机制iii.b.3.抗生素抗生素抗生素是一类由微生物或其他生物生命活动过程中合成的次生代谢产物或其人工衍生物,它们在很低浓度时就能抑制或破坏其他微生物的生长,是一类化学治疗剂a.抗菌谱泛指一种或一类抗生素所能抑制微生物的类属种范围i.广谱抗生素ii.窄谱抗生素iii.抗生素的作用机制iv.b.4.抗生素的作用机制干热空气灭菌法具体步骤流程:装入待灭菌物品将包好的待灭菌物品放入电热干燥箱内,关好箱门1.高压蒸汽灭菌具体流程步骤:加水首先将内层锅取出,再向外层锅加入适量的水,使水面没过加热蛇管,与三角搁架相平为宜。

实验六外界因素对微生物生长的影响[实验目的]1、了解环境因素对微生物生长的影响的原理。

[实验原理]除营养条件因素外,影响微生物生长的环境因素(包括物理因素、化学因素和生物因素)很多,如许多物理因子(如温度、渗透压、紫外线、酸碱度、氧气等)、一些化学因子(如各类药品和抗生素等)对微生物的生长繁殖、生理生化过程均能产生很大的影响。

总之,一切不良的环境条件均能使微生物的生长受到抑制,甚至导致菌体死亡。

但是,一些能形成芽孢的微生物在不良环境下形成休眠体,它对恶劣环境有较强的耐受力和抵抗力。

因此,可以通过控制环境条件,使有害微生物的生长繁殖受到抑制,甚至将其彻底杀死;而对有益微生物的利用则可促使其更快地生长繁殖。

在这些环境因子中物理因素中的温度对微生物的影响最为明显。

不同的微生物生长的繁殖所需要的最适温度不同,根据微生物生长的最适温度范围,可分为高温菌、中温菌和低温菌。

自然界中绝大多数都属于中温菌。

不同的微生物对高温的抵抗力不同,芽孢对高温有强的抵抗能力。

化学药品中的抑菌剂和杀菌剂,有抑菌和杀菌作用。

有些菌类能产生抗生素或细菌素,它们的抗菌机制不同;有些干扰微生物细胞膜的功能,有些阻碍细胞壁合成,有些影响蛋白质或核酸的合成等。

有些植物或中药含有杀菌成分,称为植物抑菌素。

如大蒜、姜、葱、黄芪、金银花、板蓝根等。

[实验材料]1、菌种大肠杆菌、葡萄球菌、枯草杆菌的斜面培养物。

2、培养基普通肉汤、普通平板。

3、仪器和其他物品恒温培养箱、接种环、酒精灯、高压锅、水浴锅、三种消毒剂、圆滤纸片、镊子、药敏纸片等。

[实验内容]1、温度对细菌的影响湿热灭菌实验:通过煮沸灭菌和高压蒸汽灭菌验证高温对细菌的影响无菌勾取两种细菌,分别接种3支普通肉汤,做好标记。

做以下处理后,37℃18-24h 培养后观察结果。

(1)60℃15min(2)煮沸15min(3)15P 15min2、化学消毒剂对细菌的影响密集接种法接种细菌取两块无菌平板,用无菌接种环分别勾取81010和葡萄球菌(编号为8213)培养物少许,先在平板琼脂表面中央划一条线,垂直该线作平行密集划线,划满平板。

简述影响微生物生长的条件。

微生物的生长条件包括以下几个方面:

1. 营养因素:微生物的生长需要特定的营养来源,包括碳源、氮源、无机盐、能源和生长因子等。

这些营养因素的质量和数量直接影响微生物的生长。

2. 物理因素:微生物的生长受到物理因素的影响,包括 pH 值、温度、氧浓度、湿度、静水压、渗透压和辐射等。

其中,pH 值是影响微生物生长的重要因素之一,不同种类的微生物对 pH 值的生长范围有不同的要求。

3. 营养代谢:微生物的生长和代谢过程需要消耗能量,从而影响微生物的生长速度。

不同类型的微生物代谢过程也不同,一些微生物需要较长的时间来消耗能量,而另一些微生物则可以快速消耗能量。

4. 环境清洁:微生物的生长需要清洁的环境,避免污染和干扰微生物的生长。

微生物的污染可以来自细菌、病毒、真菌等,特别是实验室内部的污染,需要特别注意。

总之,微生物的生长条件需要综合考虑营养因素、物理因素、营养代谢和环境清洁等方面,确保微生物生长在最佳状态下。

微生物的生長受到環境中的物理及化學因素的影響極大,瞭解這些因子如何影響微生物的生長,有助於我們管制微生物及明瞭微生物在自然界中分佈的情形。

(1)水分與滲透壓-

置於「高張溶液」時(溶液中溶有較多的溶質,滲透壓比細胞內高,例如鹽水與糖水),水分會從細胞中流出,導致細胞的萎縮,微生物的生長則會受到限制;例如以大量鹽或糖醃漬食品可以防止微生物的繁殖,具有保存食品的功效。

而當細胞置於「低張溶液」時(滲透壓低於細胞內,例如蒸餾水),水分又會向細胞內擴散,使細胞膨脹;由於多數藻類、真菌、及細菌具有一堅硬的細胞壁,因此細胞可以大致維持其形狀而不會漲破;但如原生動物的細胞因無細胞壁,則必須具備特殊構造將不斷滲入的水分排出,否則細胞將因不斷膨脹而破裂。

自然界中也有許多微生物具有「耐滲透壓」甚至「嗜滲透壓」的本領。

這些微生物常見之於鹽度極高的水域中,例如以色列與約旦間的死海、猶他州的大鹽湖、及一般的鹽田中。

這些水中含有高濃度的鹽份,滲透壓極大,一般的生物無法在此環境下生存,但這些耐鹽或嗜鹽的微生物卻可於其中正常生長與繁殖。

由於嗜鹽生物在演化上發展出必須在高滲透壓下方能生長的適應性,因此也限制了它們的分佈。

如將嗜鹽微生物置入一般的海水或淡水中,其細胞會因外界水分的不斷滲入而漲破死亡。

(2)pH質(酸鹼度)

大多數的微生物偏好在中性的環境下生長,過酸或過鹼都會抑制其生長。

但是也有些微生物是所謂的「嗜酸生物」或「嗜鹼生物」,它們可在酸性或鹼性的環境中生長。

例如乳酸菌、醋酸菌偏好酸性的環境,造成人類胃潰瘍的幽門螺旋菌則可在胃酸中存活;此外也有一些酸性溫泉中的細菌可耐酸達到pH 1~2左右。

而一些嗜鹼微生物則可生活在pH 10以上。

(3)溫度-

微生物依其對溫度的愛好可分為「嗜低溫生物」、「嗜中溫生物」、及「嗜高溫生物」(圖5-2)。

我們人類活動的環境中以嗜中溫微生物最多;包括所有的人類共生菌及致病菌。

嗜低溫微生物常可在0℃~20℃之間生長,例如從南北極或深海中分離出的微生物大多屬於此類生物。

而嗜高溫生物則通常生存在溫泉中或海底火山口附近,它們通常需要至少在45℃以上的環境才能生長;某些種類甚至可在接近100℃的溫泉中生活。

目前所知的最高溫度紀錄是生活在海底火山口的一些硫化細菌,它們可耐高達135℃的溫度!這些嗜高溫生物在如此高溫下是如何保護它們的蛋白質不會變性,一直是科學家們所深感興趣並在積極探討研究的題目。

值得注意的是,許多嗜中溫

生物也具備了「耐高溫」或「耐低溫」的本領,這些微生物能逃過一般食物的加熱處理或是在冰箱中存活,是敗壞食品的麻煩製造者。

(4)氧氣濃度-

大多數的藻類、真菌、及原生動物都是好氧性的生物;但細菌的差異性則極大。

細菌依其對氧氣的需求可區分為「好氧菌」、「微好氧菌」、「兼性厭氧菌」、與「絕對厭氧菌」。

氧氣對好氧性生物而言是呼吸作用中所不可缺少的要素,但對絕對厭氧菌而言則是致命的毒藥。

這些絕對厭氧菌必須生活在絕對無氧的環境中,例如沼澤或湖泊的底部污泥中及反芻動物的瘤胃或其他動物的消化道中。

微好氧菌則生活在氧氣濃度較低的環境中,但它們又不能完全無氧;例如常生活在人類口腔、消化道、及生殖道中的彎曲桿菌(Campylobacter)就是此種生物。

至於兼性厭氧生物則同時具備了於有氧下及厭氧下生存的二項本領。

它們於有氧時進行呼吸作用,可產生較多的能量;而於無氧時則轉換其代謝方式成為發酵作用,產生的能量較少,但一樣能正常生存下去。

許多腸內細菌都具備這種兼性厭氧生長的本領,而屬於真菌類的酵母菌也是箇中高手(詳見第七章神奇的酵母菌)。

(5)壓力-

多數微生物是生活在壓力約為一大氣壓的地表附近,但是佔地表達四分之三的海洋中也生存著許多生物;當水深每增加十公尺時,其壓力也會增加約一大氣壓;例如太平洋的馬里亞那海溝底部壓力可達1000大氣壓。

因此生活在海洋底部,尤其是一些深海生物,通常都能耐受極大的壓力,是「嗜壓力生物」。

這些嗜壓力微生物通常也是嗜低溫生物,因為海洋深處的溫度通常很低,終年維持在2℃~3℃。

這些微生物在海底的營養物質循環上扮演了很重要的角色。

它們通常無法在「低壓」的情況下生存;例如科學家曾嘗試以2℃及500大氣壓的條件來培養這些嗜高壓的低溫菌而無法成功。

(四)微生物的生長限制及其影響

微生物的生長與繁殖是極為快速的;以大腸桿菌為例,在生長條件良好的情況下,其細胞每十五分鐘可以分裂繁殖一次(亦即其細胞數目加倍),因此細菌的繁殖是以倍增的方式進行。

如從二個細胞開始,每小時分裂四次,則一天可繁殖至296個細胞。

雖然其每個細胞只有一兆分之一公克重,但在理想情況之下,一天繁殖下來的細胞總重量將可比美一座高山;而一天半時,其重量將與地球等重;二天時重量將超過太陽了。

如果再以此繁殖速度繼續下去,要不了多久整個宇宙都將充滿了細菌。

幸好這種事情實際上並不會發生,因為細菌的生長與繁殖是會受到養分的供應及環境因子的限制的;一方面養分不可能無限制供應,一方面細菌濃度升高時,氧氣的供應及排泄物的累積也會減低它的生長與繁殖速率;當細胞濃度達到某一程度時,微生物的生長與繁殖會完全停頓下來,甚至老化而開始死亡。

因此自然界中微生物的分佈,是受到環境因子的限

制的,它們通常只生長在適合它們的特殊環境之下。

此外,以整體生態的觀點來看,任何一種微生物的生存也不能自外於其他生物。

自然界中,生物彼此之間有著非常複雜的相互關係;例如,互利共生、片利共生、拮抗、競爭、捕食....等等,均是影響微生物數量與分佈的重要因素。

而微生物的生物活動也能造成環境的改變,例如優氧化的湖泊中會因細菌的大量繁殖而呈無氧狀態、置於室溫下的牛乳會因乳酸菌的活動而發酸、藻類的光合作用釋放出氧氣供其他生物呼吸、人體上的正常菌叢有保衛宿主免受病原菌侵襲的功效等。

同時也別忘了,早期的地球是無氧氣存在的,直到出現了可行光合作用的藻類地球才開始累積氧氣,形成今日的地球環境。

因此這些肉眼見不到的小小微生物與整個地球的生態環境是息息相關的,它們的代謝與生長對地球環境造成的影響遠超過它們的體型。

「微生物不可貌相」,誠哉斯言也!。